表題のような問題を解く必要があったので調べたらできまして、以下のようににツイートしたところニーズがあるとのことだったので記事にしてコードを公開します。

Processingで(p5でもいいんだけど)何度かrotateしてtranslateした座標が元の座標系から見てどういうxyz値になるか知る方法の需要あるかな?(記事にするか迷う)

— 山辺真幸/データビジュアライズデザイナー (@masakick) November 19, 2021

サンプルコード

はじめに

3次元空間上のある点に座標系の回転変換を加えた後、元の座標系から見てどの座標に移ったかを調べるには、Quaternion(クォータニオン)を使うと割と簡単にできるのですが、Processingでは標準でQuaternionをサポートしていない(はず)なので、Quaternionクラスを用意して使っていくことになります。

Quaternion自体の解説はこの記事では扱いません。とりあえず使い方だけわかればいいので、本格的に知りたい場合は、線形代数やゲーム系のCGなどの書籍などでは詳しい解説が読めると思います。

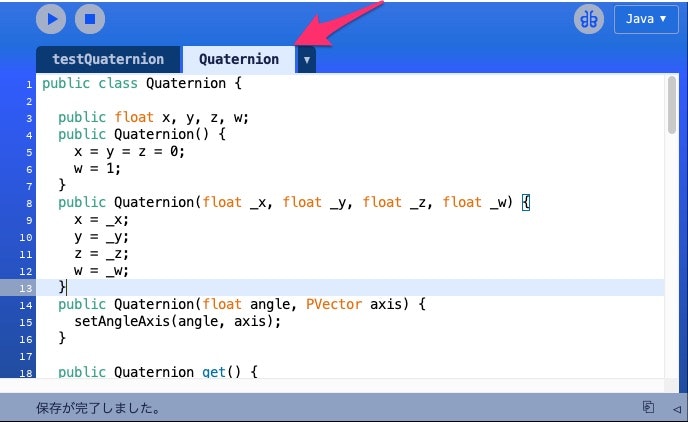

Quaternionクラスを用意する

Quaternionクラスを用意すると言っても、kyndさんが公開してくれているのでありがたく使用します。

Processingライブラリとして提供されているわけではないので、sketchに「Quaternion」というタブを新規で作ってそこにコピペして使います。(スペルミスに注意)

詳細についてはサンプルコードのコメントで記述しますが、流れとしては次のようなことをやっています。

- 原点を画面中央にセットする。

- 座標系を保存する(pushMatrix)

- rotateを3回実行して座標系を回転させる

- 回転させた後にtranslateを使って(50,-50,0)の位置に原点を移動してそこに緑のキューブを置く

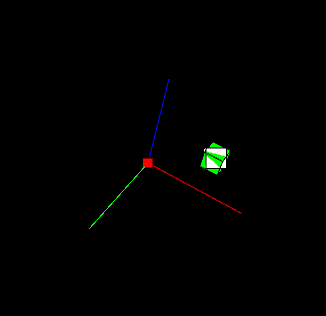

- 回転前の座標に戻す(popMatrix)

そうすると、元の座標系で緑のキューブの位置はどこですか?となるので、Quaternionを使って計算し、その座標に白いキューブを置いています。結果的には、緑のキューブと白のキューブがぴったり重なって表示されます。(ただし白いキューブに回転は加わっていないので正面を向いています。)

実行結果

サンプルコード

//三次元空間上のある点(target)に座標系の回転変換を加えた後、

//元の座標系から見てどの座標に移ったかを調べる

PVector target;

Quaternion q;

PVector axisX;

PVector axisY;

PVector axisZ;

void setup(){

size(600,600,P3D);

//座標変換前のx,y,z単位ベクトル(あとで計算に使う)

axisX = new PVector(1,0,0);

axisY = new PVector(0,1,0);

axisZ = new PVector(0,0,1);

//変換前の座標

target = new PVector(50,-50,0);

//クォータニオンの初期化

q = new Quaternion();

q.setAngleAxis( 0, new PVector(0,0,0) );

noLoop();

}

void draw(){

background(0,0,0);

// -- ここから準備

//画面の中心に原点を持ってくる

translate(width/2, height/2,0);

//画面手前(z=500)から原点(0,0,0)をに向かってカメラをセット

camera(0,0,500,0,0,0,0,1,0);

//原点の目印(赤いキューブ)

fill(255,0,0);

box(10);

// -- ここまで準備

// -- ここから本題

//回転前に座標系を保存(通常通り)

pushMatrix();

//座標系をX軸中心に45度、Y軸中心に10度、Z軸に30度回転(通常通り)

rotateX( radians(45) ); //X軸を中心に45°

rotateY( radians(10) ); //Y軸を中心に10°

rotateZ( radians(30) ); //Z軸を中心に30°

//回転情報を上と同じように順にクォータニオンに記録していく(ここ重要。あとで使う)

q = q.mult( new Quaternion( radians(45), q.mult(axisX) ) ); //X軸を中心に45°

q = q.mult( new Quaternion( radians(10), q.mult(axisY) ) ); //Y軸を中心に10°

q = q.mult( new Quaternion( radians(30), q.mult(axisZ) ) ); //Z軸を中心に30°

//目的の座標に動かす(通常通り)

translate(target.x, target.y, target.z);

//緑色のキューブを置く(通常通り)

fill(0, 255,0);

box(20);

popMatrix();

//回転前の座標系に戻す(通常通り)

// -- ここから元の座標系における回転変換後の緑のキューブの位置を計算していく

// 1. 回転させた座標系のX軸、Y軸、Z軸が元の座標系でどのようなベクトルになっているかを、クォータニオンを使って調べる(全て単位ベクトル)

PVector newAxisX = q.mult(axisX);

PVector newAxisY = q.mult(axisY);

PVector newAxisZ = q.mult(axisZ);

// 2. 上の各単位ベクトルから緑のキューブの位置を計算

PVector newTarget = PVector.add( PVector.mult(newAxisX,target.x), PVector.mult(newAxisY,target.y), PVector.mult(newAxisZ,target.z) );

println(newTarget); //[ 67.26362, -4.554388, -21.327515 ]という座標に移っていた

//ちなみに、1と2のステップは下記のように1ステップで求めることもできる

//軸がどっちを向いているか知る必要がない場合はこれで事足りる。各軸の方向がわかったほうが良い場合は上。

PVector newTarget2 = q.mult(target);

println(newTarget2); //[ 67.26362, -4.554388, -21.327515 ]

// 3. 座標がわかったので白いキューブを置いてみる(緑のキューブとぴったり重なるはず。ただし、方向は正面を向いている)

pushMatrix();

translate(newTarget.x, newTarget.y, newTarget.z);

fill(255);

box(20);

popMatrix();

// 4. 一応座標軸も書いてみる。赤=X軸、緑=Y軸、青=Z軸

stroke(255,0,0);

line(0,0,0,100*newAxisX.x, 100*newAxisX.y, 100*newAxisX.z);

stroke(0,255,0);

line(0,0,0,100*newAxisY.x, 100*newAxisY.y, 100*newAxisY.z);

stroke(0,0,255);

line(0,0,0,100*newAxisZ.x, 100*newAxisZ.y, 100*newAxisZ.z);

}

以上です。

質問、別解、ご指摘などありましたらコメント歓迎です。

ありがとうございました。