今回は

「IT未経験から1ヶ月以下でITパスポートに合格した話」

をします。

改めまして、村中仁斗(むらなかまさと)と申します。

僕は現在、都内IT企業に勤務しており、ITエンジニアを目指している27歳の男です。

2025年9月からIT企業に勤め始め、この記事の投稿時点で2ヶ月目を迎えました。

IT企業に勤めてはいるものの、

今までしてきた仕事は個人事業主としての物販事業やオンラインスクールでの営業など、IT業界は未経験に近く、大学も文系でした。

そんな僕でも1ヶ月足らずの勉強でITパスポートに合格することができました。

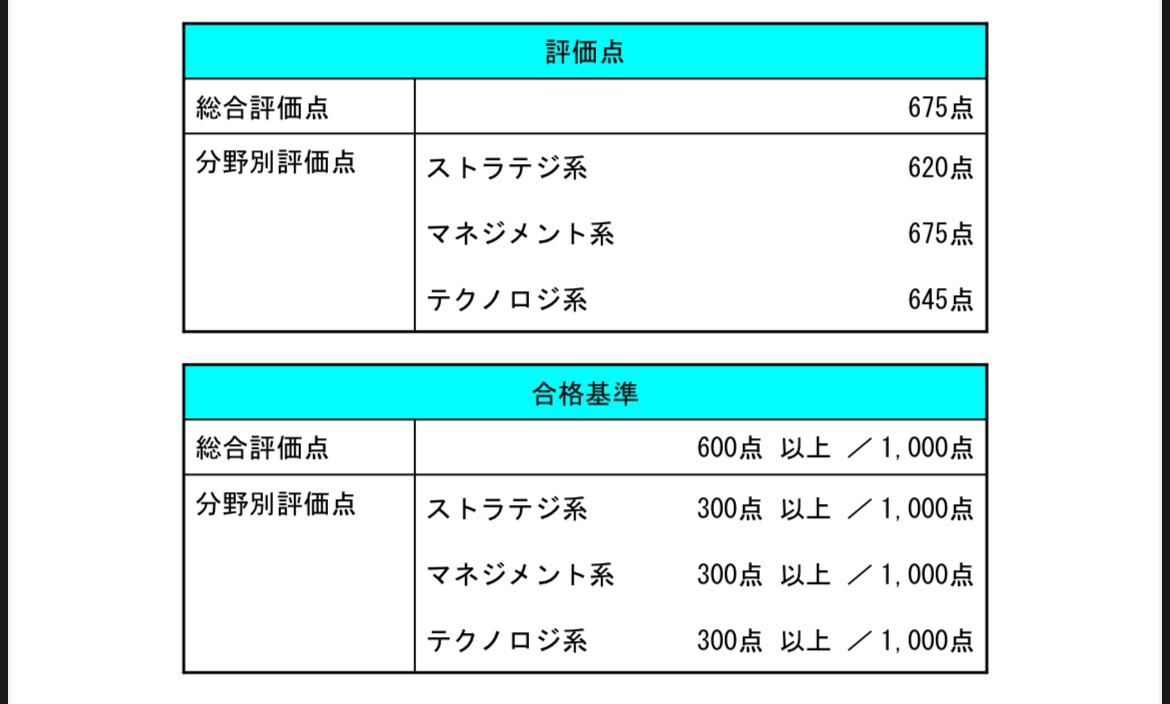

試験結果は画像の通りで各分野の足切りラインも合格点もちゃんと上回って合格しました。

今回はそんな僕のITパスポート合格体験記を記事にしようと思います。

1. ITパスポートの受験詳細

(1)ITパスポート試験とは?

ITパスポート(通称:iパス) は、情報処理推進機構(IPA)が実施する国家資格です。

正式名称は「情報処理技術者試験 ITパスポート試験」。

情報分野の国家資格の中では最も基礎的な位置づけで、社会人・学生を問わずITリテラシーの証明として人気の高い資格になります。

ITパスポートはよく「簡単」「誰でも受かる」などと言われて軽視されがちですが、立派な国家資格の一つなんです。

あと、意外と1回目で落ちる人も多いらしいです(笑)

(2)どんな資格なのか?

「ITを活用するすべての人」が対象であり、エンジニアに限らず、営業・企画・事務・マーケティング職など、ビジネスパーソン全般に役立つIT基礎知識を問う試験です。

内容は大きく分けて以下の3分野から構成されています。

① ストラテジ系(経営・戦略)

企業経営、マーケティング、会計、法務など、経営戦略・マネジメントの基礎知識が中心。 ITだけでなく「ビジネス×IT」の視点が重要です。

② マネジメント系(管理)

プロジェクトマネジメント、システム監査、サービスマネジメントなど、ITを運用・管理するための考え方が問われます。

③ テクノロジ系(技術)

コンピュータの仕組み、ネットワーク、セキュリティ、データベースなど、技術的な基礎知識を中心に出題されます。

(3)問題形式と試験時間

試験形式:CBT(Computer Based Testing)方式→ 会場のパソコンで受験する形式です。

出題数:全100問(4択の選択問題)

試験時間:120分(2時間)

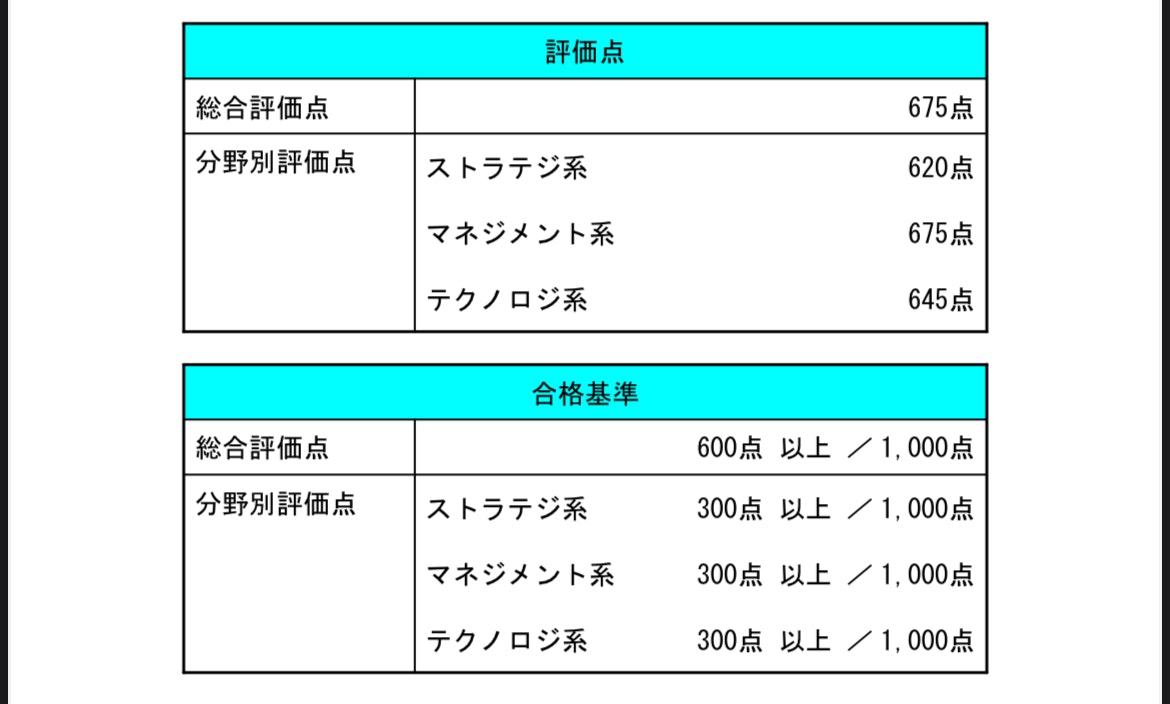

合格基準:総合評価点600点以上(1000点満点中)+ 各分野(ストラテジ・マネジメント・テクノロジ)ごとに300点以上が必要。

(4)受験方法と申し込みの流れ

実施団体:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

実施方式:通年実施(全国各地のテストセンターで随時受験可能)

申し込みサイト:CBT-Solutions(https://cbt-s.com/examinee/examination/ip.html)

受験料:7,500円(税込)

持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

いつでも好きな日程で受験でき、試験終了後はその場で仮合格結果が表示され、後日公式に合否が確定します。

2. 僕のバックグラウンド

この記事を読まれる方のバックグラウンド(背景)は様々かと思いますので、改めてITパスポート受験前の私のバックグラウンドから整理していきます。

僕のバックグラウンドはざっとこんな感じです。

【僕のバックグラウンド】

・大学は経営学科を卒業した

・簿記3級を持っている

・新卒から個人事業主として物販事業を運営していた

・趣味でプログラミングの勉強をしていた時期がある(※少しだけです)

・オンラインスクールで業務委託として営業、マーケティング、カスタマーサポートなどの経験がある

・営業責任者として営業チームの立ち上げや運営、仕組み作りに従事した

・2025年9月から派遣社員としてIT企業で働いている

ビジネスサイドの知識や経験を持っていたこともあって、ストラテジ分野の知識は最初から問題なく合格圏内に入っていました。

ただ、開発をどのようにマネジメントしていくかを問うマネジメント分野、技術内容を中心としたテクノロジ分野はあまり出来は良くなく、最初に過去問をやった際は勘で解いているような感じでした。

IT企業に勤めてはいるものの、まだ1ヶ月ほどしか勤務していません。

なので、ITパスポートの勉強開始時はITの知識はさほどありませんでした。

なので、今回の記事では私はIT未経験であるという認識で捉えていただけますと幸いです。

3.受験体験記

(1)勉強期間

勉強期間は、

9/14〜10/11の約1ヶ月ほど(1ヶ月未満)

です。

勉強時間は平日は1〜2時間ほど、休日は6時間ほどでした。

ITパスポートを受ける1週間前は就業時間中に勉強させていただけたこともあり、一日4〜5時間は勉強できていました。

換算すると、勉強時間は

「88〜103時間ほど」

になります。

ちなみにITパスポート合格までの平均勉強時間は

・IT未経験者:約100〜150時間、1〜2ヶ月(1日2〜3時間)

・IT知識が軽くある人:60〜80時間、2〜4週間(1日2〜3時間)

だそうです。

※ChatGPTの調べによる

(2)勉強方法

①戦略設計

何事もまずは戦略から立て、いかに時間がない中で効率的に確実に合格できるかを考えます。

最初にやったことは、youtubeで解説されているITパスポートの合格までのロードマップを見ることでした。

私は以下の動画を参考にしました。

ちなみに、ITパスーポートは年末などのまとまった休みを取れない限り1週間で合格するのは難易度が高すぎます。

よどど能力が高い人か強運の持ち主でない限り無理なので、サムネイルに騙されないでください。

あくまで勉強の進め方の参考程度に動画を見ましょう。

情報収集という意味では、

noteなどでITパスポートを受験した方の記事を読むのがおすすめです。

GoogleのSEOに優遇されるような広告まがいの記事を読まなくて済むので、個人的には変な参考書を買わせようとするSEO記事を読まなくていいなと思います。

そして自分の過去の勉強傾向などを踏まえて学習手順を決定します。

僕の場合は、

step1:過去問で形式と内容を理解し、現状の点数を把握する

step2:step1で特に苦手な分野を理解する

step3:苦手じゃない分野の内容を理解する

step4:ひたすら過去問を解く

という手順で勉強を進めることを決めました。

多くの人は受験の申し込みをしてから受験されます。

しかし、僕の場合は7,500円を無駄にしたくない一方でパパッと準備して早く合格したい思いが強かったため、合格ラインを過去問で突破したらすぐに申し込むことにしました。

ITパスポートの合格が急ぎじゃない方には、先に受験申し込みをしてリミットを決めることをお勧めします。

②過去問を解く、苦手分野を理解する

最初は今年の過去問を過去問道場で受験しました。(以下、過去問道場のURL)

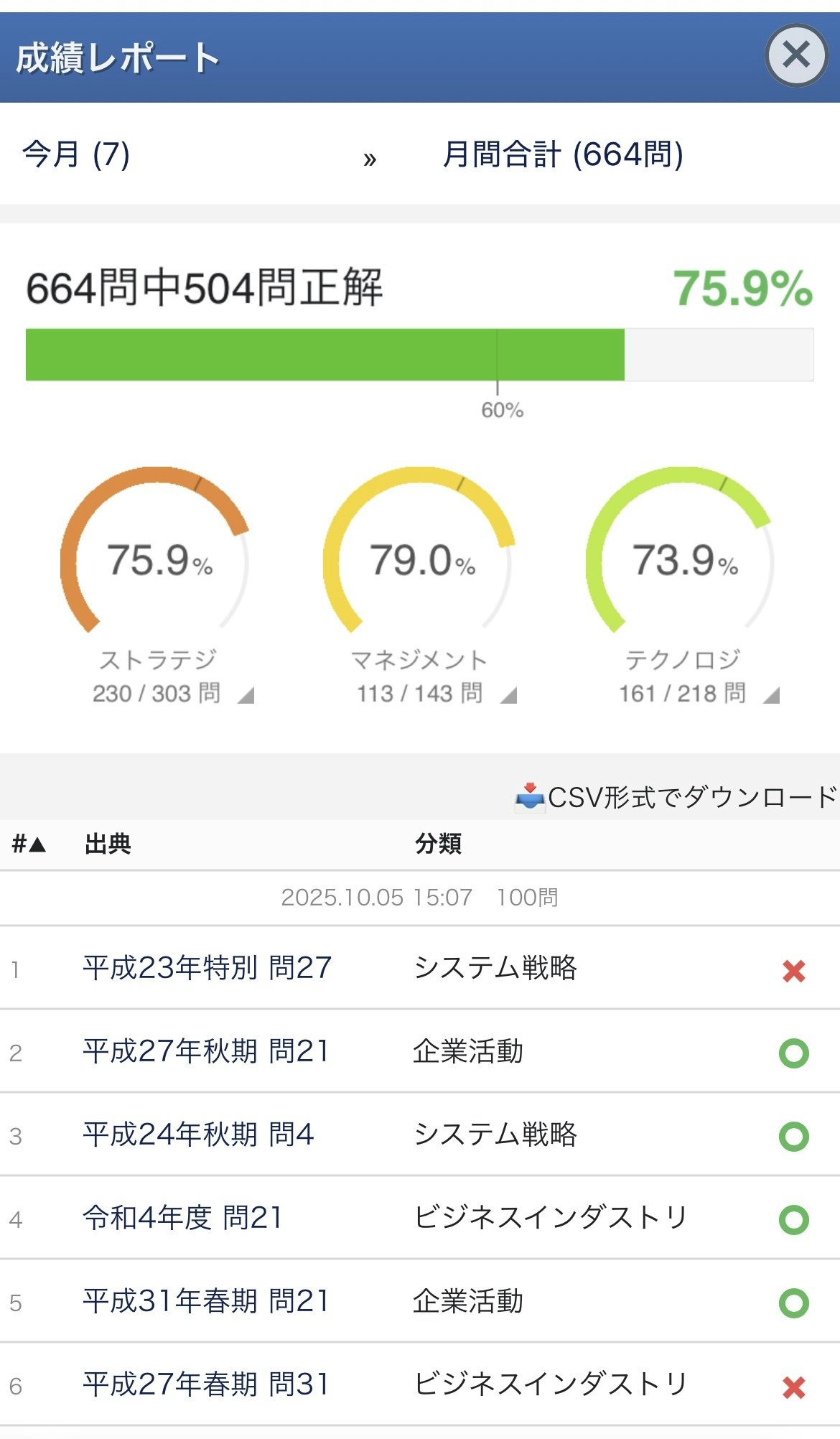

自分の合格率や苦手分野を数値で把握できるので、サイトに登録することをおすすめします。

メールアドレス登録が不要なので、変なメールを送られる心配もありません。

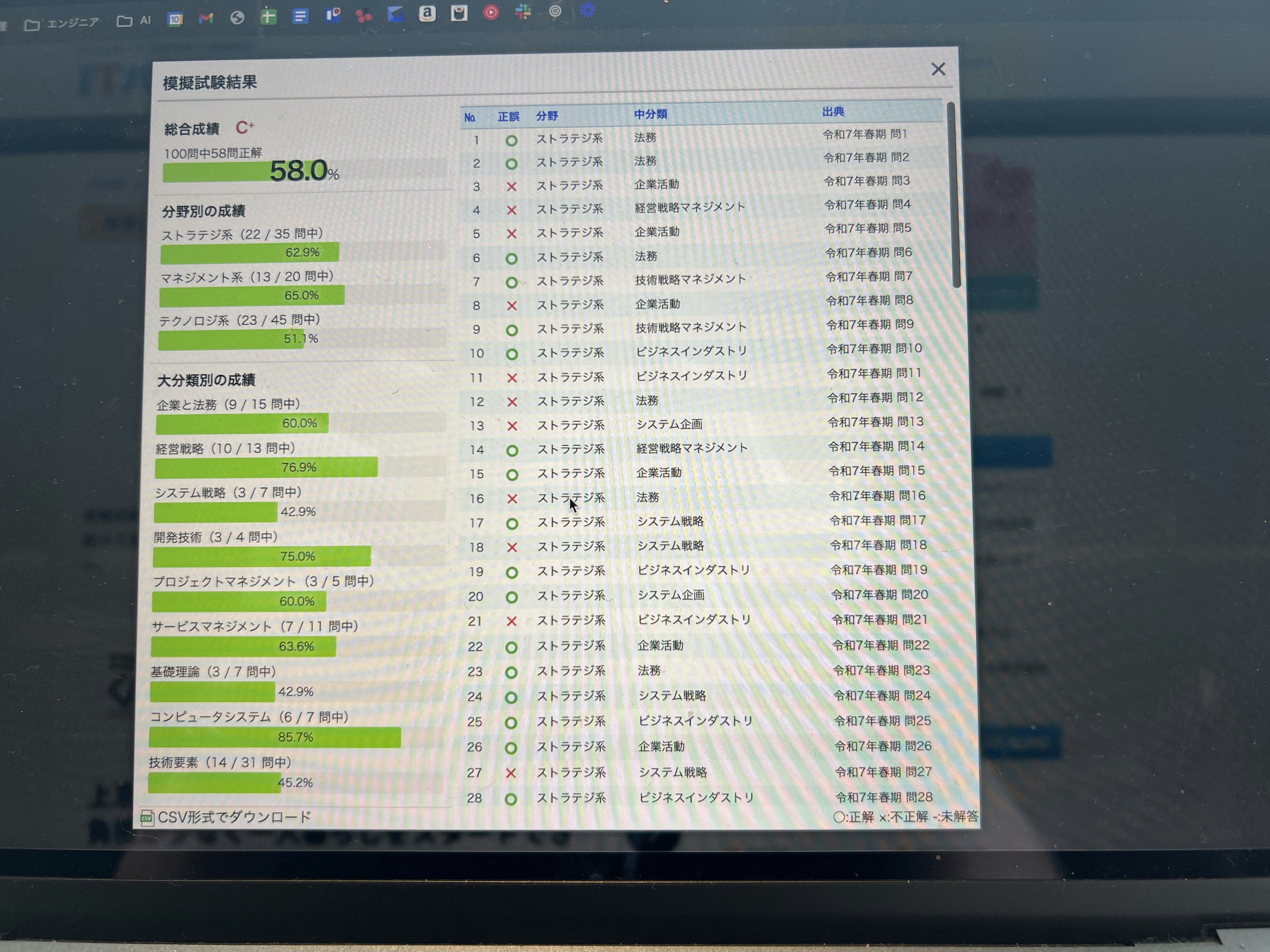

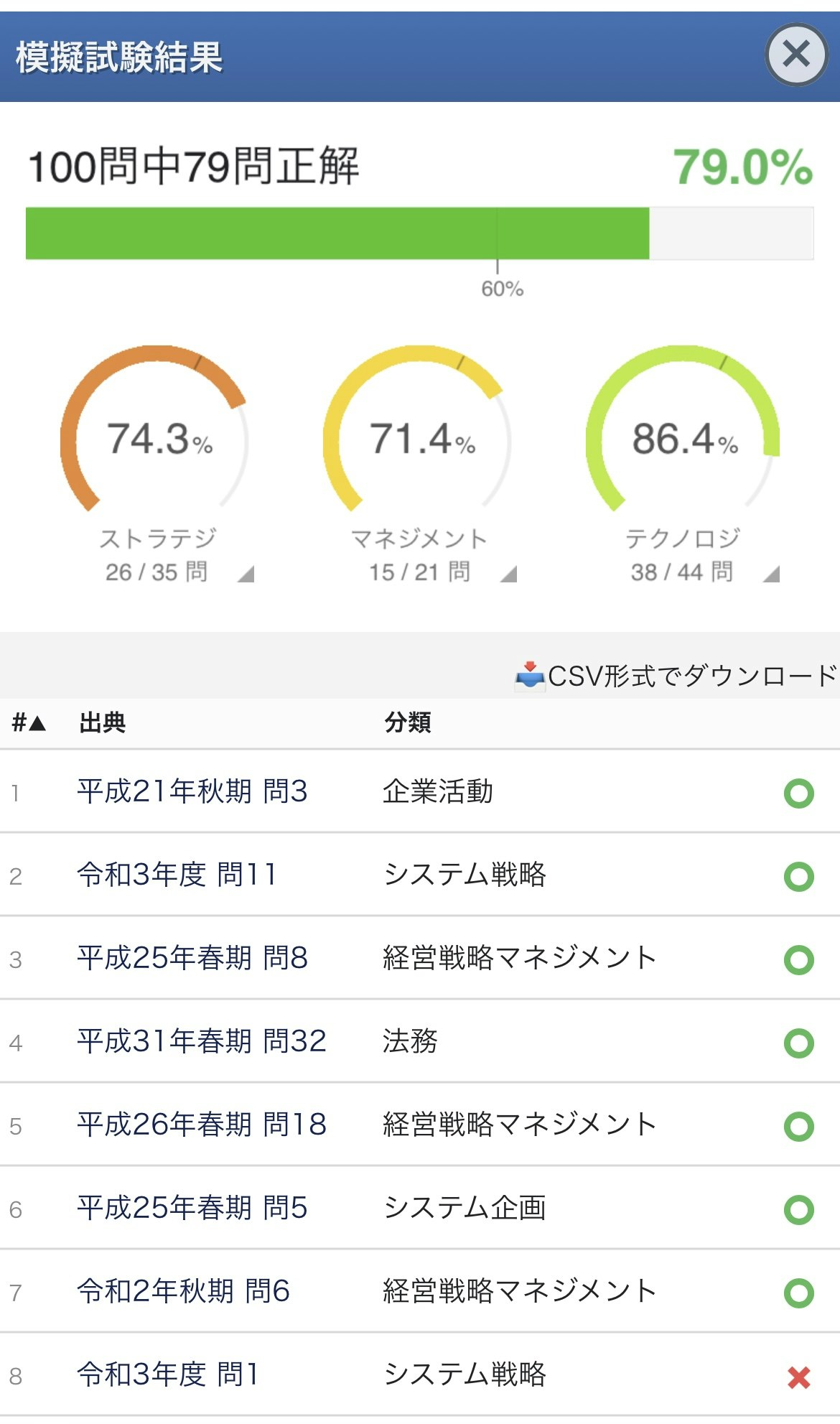

ちなみに、僕が勉強を開始した日(9/14)の過去問の結果はこんな感じでした。

初見にしては意外と点が取れている、、、(笑)

600点が合格なので、60%以上であれば合格ラインです。

テクノロジ分野はあまり点数を取れていないということで、参考書でテクノロジ分野の苦手を徹底的に克服しに行きます。

③参考書の周回・過去問対策

使った参考書はこちら。

まずは苦手なテクノロジ分野の内容から参考書を読み始めました。

テクノロジ分野の内容を全部読み終えたのが、勉強を開始してから1週間後の話です。

テクノロジ分野はITに詳しくない人からしてみたらイメージが湧きにくいため、ChatGPTにわからない単語を聞いて理解を深めるようにしていました。

ちなみによく使っていた質問は

「〇〇について、中学1年生でもわかるように具体的に説明して」

です。

例えば、

「ファイアウォール・IDS/IPS・WAFがいまいちイメージわかないんだよね。この3つについて、中学1年生でもわかるように具体的に説明して。」

みたいな感じで。

理解を深めるためにAIを使えるとても便利な時代だからこそ、AIを使わない手はありません。

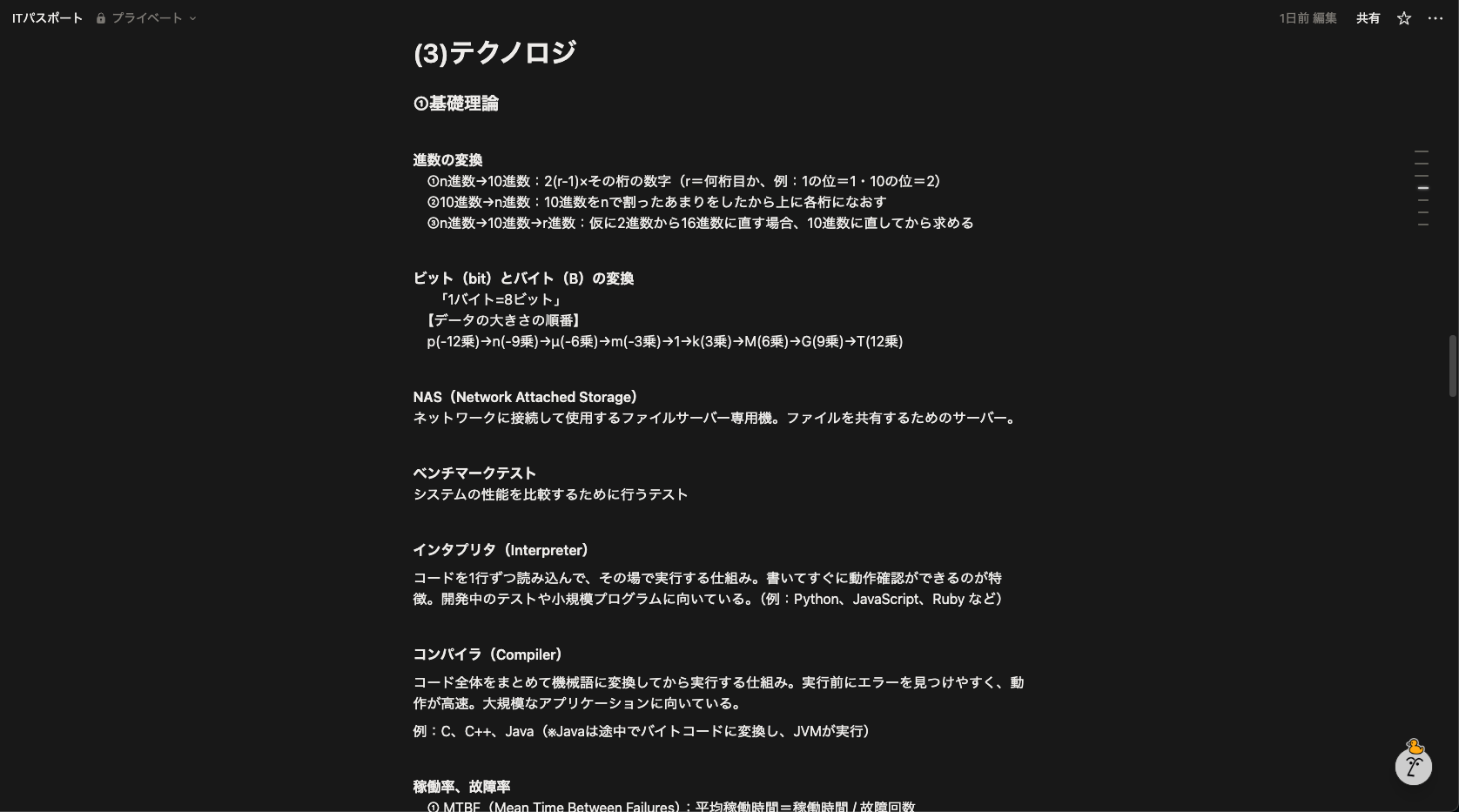

何度読んでも理解できていない単語については、notionというツールを使って自分オリジナルの単語ページを作り、何度も見返せるように対策をしました。

こんな感じ!

2週間目はテクノロジ分野の点数を取りに行くために通勤中は参考書の熟読(復習やってから新しい内容を読む)し、家に帰ったら過去問をひたすらに時間が許す限り解きまくりました。

テクノロジ分野の過去問で100問解いて8割型正解できるようになってきたら、ストラテジ・マネジメント分野を参考書で読み進めていきます。

その後、全体的に満遍なく問題が解けるように通勤中は参考書の熟読、家や職場では過去問を解くを延々にループしていました。

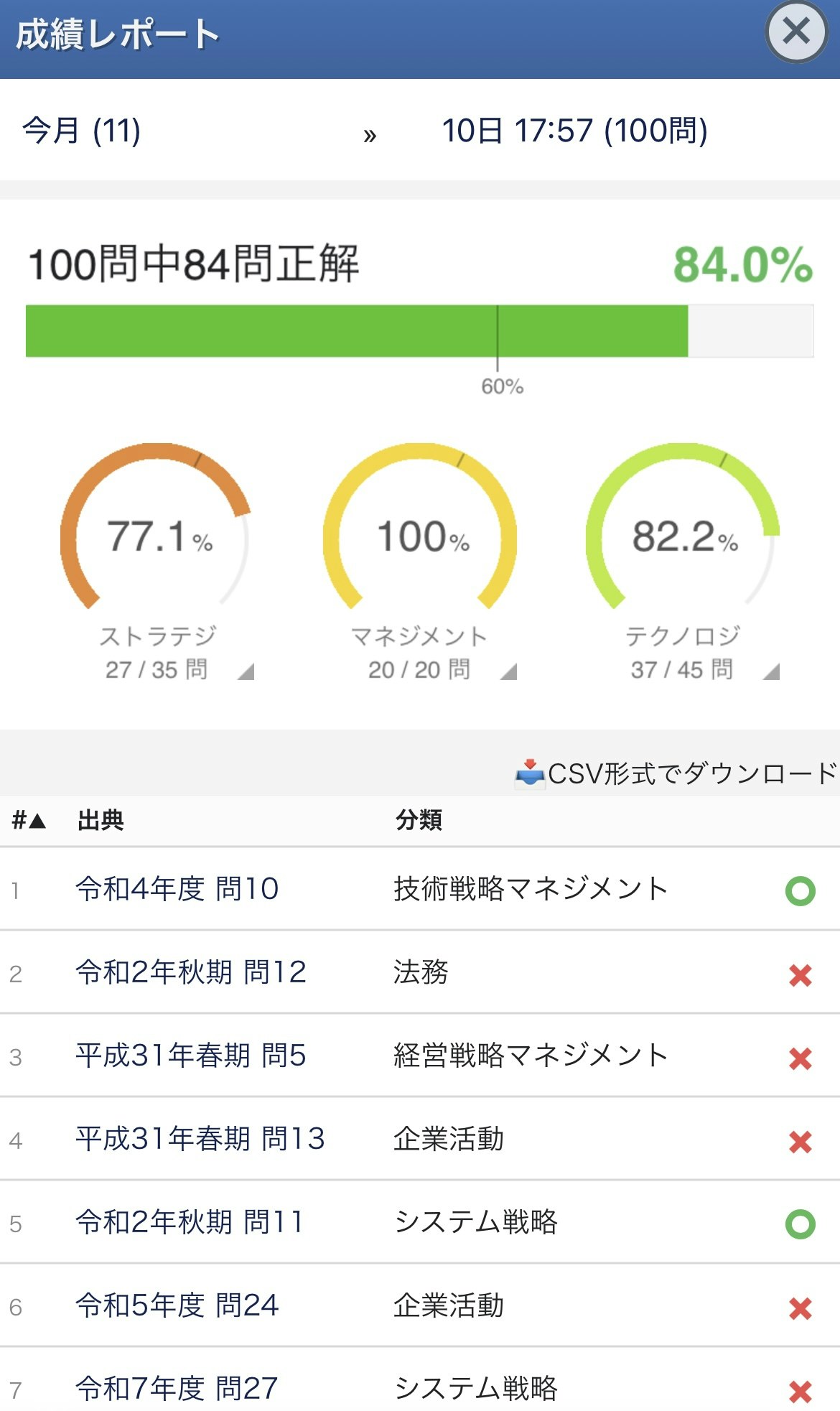

試験日前、最後の1週間は過去問を解くたびに正答率が上がっていきました。

④試験申し込み

試験の申し込みは10/1に行いました。

テクノロジ分野に自信がついてきたら申し込もうと決めていて、たまたまそのタイミングが10月に入ってからのことでした。

受験日は申込日から見て翌週の土日のどちらかにしようと決めていました。(謎にクレジットカード決済ができず、コンビニ支払いだったのが悔しい、、、)

申込時の注意点として、受験したい日の1〜2週間前の予約となると都内の受験会場は土日はどこも満席で、受験できる場所が東京の中でも田舎の方になってしまう傾向にあります。

そのため、自分の最寄り駅から近い東京以外の埼玉・千葉・神奈川のいずれかの地域で受験会場を探されるのがおすすめです。

私は千葉の市川で受験しましたが市川なら東京からも近く、家からも行きやすいのに受験会場の受験者数が収容人数よりも大幅に少なかったです。

ITパスポートは受験場所は全国どこで受けても構いません。

そのため、首都圏の方は東京以外で受験申し込みをお勧めいたします。

(3)試験当日

試験当日(10/12)はいつも通り朝7時には起床して、会場へ向かう準備をしました。

試験会場への移動中の電車ではずっと参考書とnotionのまとめを眺めて、自分の理解が足りない部分を補いました。

当日は12時から試験で、11時前着と余裕を持って会場付近に到着。

試験会場に早めに到着するようにしてはいたものの、Googleマップが近くの違う場所を案内されてしまい、早めに間違いに気づいて正確な会場の場所を把握することができました。(僕の行動特性あるある)

そして、いざ試験開始。

当日の問題では、ストラテジ分野はAIに関連した法案やAIの特性に関する問いが非常に多かったです。

マネジメント分野の内容もアジャイル開発に関しての問題が予想通り出てきており、最近のITの動向が反映されているような内容になっていました。(さすがIPA、、、)

参考書には載っていないAIに関連する法案や開発環境の変化についての対策はしておいた方が良いでしょう。

また、本番は電卓が使えないので、計算問題は紙でしないといけません。

また、当日のシステムが使い慣れないということもあり、

事前にソフトの体験をしておけばよかったなと後悔はしました。

CBT擬似体験ソフトウェアというものがあるので、気になる方は以下のリンクより体験してみていただきたいです。

当日の画面では問題の経過時間も見ることができて見直し機能もついているため、タイムマネジメントをしつつ見直したい問題を後から見返す時間も確保しながら問題を解いていくことができました。

試験が終了すると、その場で試験の回答内容をもとに採点を計算してもらえて、試験の暫定結果が表示されます。

僕の当日の点数はこんな感じ。

全ての分野の合格基準をクリアしており無事に合格。

点数もバランスよく分布しており、苦手はなさそうな点数配分。

この結果が嬉しい反面、悔しさが強く

「もっと点数が取れたのに、、、」

と、気持ちでいっぱいでした。

(※ちなみに一発合格を1ヶ月以内にする人はそう多くはないそうで、1〜2ヶ月かけて2〜3回ほど受けて合格するのが普通らしいです)

表情的には落ちた人のような顔をしていた気がします(笑)

何はともあれ「合格」です。

週明けの出社時に部長に結果を伝えてビールをご馳走してもらう予定です✨

3.今回の試験の反省

今回はなんとかITパスポートに合格することができました。

平均点は620〜630点当たりらしく、

「1ヶ月の勉強で675点で一発合格は、危なげなく合格したことになる」

と、僕のチャッピー(ChatGPT)に慰められました。

ただ、もっと圧倒的な結果で合格したかったです。

仕事で疲れて勉強をサボる日があったものの、ITパスポートの勉強はちゃんとやってきました。

受かる自信を持って当日を迎えることができたのに、いざ点数を見たら個人的にはギリギリの点数。

少なくとも750点は取れたと思っていましたし、せめて700点は取れていてほしかった。

しかし、当日は「これはどっちだ…?」と2択まで絞ってから迷う問題も多々あり、理解の浅さに落胆したのも事実。

よりITへの理解を深める必要があると痛感しました。

ただ、僕にとってはITパスポートは通過点です。

一発合格は当たり前くらいに思っておかないと、これから受ける試験に太刀打ちができません。

これから基本情報技術者試験、AWS(SAA)、応用情報技術者試験の順番で1年かけずに取るつもりで考えています。

ただ、今回はこの悔しさがあるだけまだ良かったのかもしれません。

調子に乗って次の試験対策をなめてかからずに済みました。

次の基本情報技術者試験は12月に受ける予定です。

次はギリギリでは受からない、余裕で受かってみたい。

確実に余裕ある点数を取って、12月に基本情報技術者試験に合格します。

とりあえず、僕にとっての第一関門は突破。

今日からまた頑張ります。

この記事がこれからITパスポートを受験する誰かのためになっていることを願います。

ご拝読いただきありがとうございました。