1. なんでワイらは「議論」で消耗してしまうんや

会議が長い。

チャットのラリーが終わらん。

ホンマ、これだけでワイらの仕事時間の大半が消えとるやんけ。ボトルネックすぎンゴ。

世の中どんどん便利になっとるはずなのに、楽になればなるほど「どうするか」を決めにくくなっとる気がするで。勘弁してクレメンス。

なんで単なる「どっちにするか決めるだけ」のことに、ここまでカロリー使わなアカンのや?

理由はハッキリしとるで。

ワイらが話の筋を通す処理(論理)と、「お気持ちの処理(感情)」を、同じ脳みその回路で同時にやっとるからや。

これもう設計ミスやろ。

脳みその仕様バグ:「反対意見」=「敵襲」と勘違いしとる

人間の脳みそってのは、基本的に「予想通り」にいきたい推論マシンなんや。

せやから「A案でいくで!」って思ってるとこに、誰かが「B案の方がええで」とか言い出すと、脳がバグるんやな。

これを専門用語で「予測誤差」言うんやけど。

システム的に見たら、単にパラメータがズレただけやん?

でもな、ワイらの旧皮質(原始的な部分)はアホやから、このエラーを自分への攻撃として検知してまうんや。

ほんで脳内でアラートが鳴り響く。

「ムカつくわ」「なんやコイツ」ってな。顔真っ赤や。燃費悪すぎンゴ。

議論が疲れるのはこれのせいや。

「どっちが得か」計算するだけじゃなくて、「メンツを守る」「空気を読む」っていうクッソ重い排熱処理をやらされとる。

脳のメモリ、全部そっちに食われとるで。

今のAIもアカン:「優等生」すぎて役に立たん

「ほな、感情のないAIに議論させたらええやん!」ってなるやろ?

でも普通に使うだけじゃアカンねん。

今のChatGPTとかClaudeは、人間様に怒られんように「ポリコレ調整(RLHF)」されまくっとるからな。

「AとB、どっちがええ?」って聞いても、アイツらこう言うやろ。

「Aにはメリットがあります。でもBにも視点があります。お互いを尊重してバランスとりましょう(ニッコリ)」

は? それが聞きたいんちゃうねん。

これ「答え」ちゃうやろ。対立する意見を足して2で割って、毒にも薬にもならん「停滞」を生み出しとるだけや。

AIが「良き調整役」演じようとした結果、議論がヌルくなって、人間同士の会議室でよくある「妥協の儀式」と同じことになっとる。

無能やんけ。

解決策:「会話」すな、「演算」させろ

現状の詰みポイントを整理するで。

- 人間: 感情(排熱)のせいで、計算能力が落ちる。

- 普通のAI: 優等生ぶって、答えを平均化してまう。

解決策はひとつや。

AIの使い方を「チャット(対話)」から「物理演算(シミュレーション)」に切り替えるんや。

AIに「人格」とか「配慮」なんかいらん。

入力されたテキストを「ベクトル(向きと大きさ持った物理量)」として扱わせるんや。

対立を「喧嘩」やなくて、「高次元の答えを出すための燃料」として再定義する。

いわゆる「弁証法」っていうやつやで。

AI使うと、これがメチャクチャ楽に出来るねん。

2. 弁証法をAIにやらせちゃおう!!

弁証法って何?

一言で言うと、対立する意見をぶつけ合わせて、もっとすごい答えを見つける方法です。

世の中には「Aだ!」という意見と、「いや、Bだ!」という反対意見がよくありますよね。

普通なら「どっちが正しいか」でケンカになりますが、

弁証法では「どっちも切り捨てずに、もっと良い『C』という答えを作ろう」と考えます。

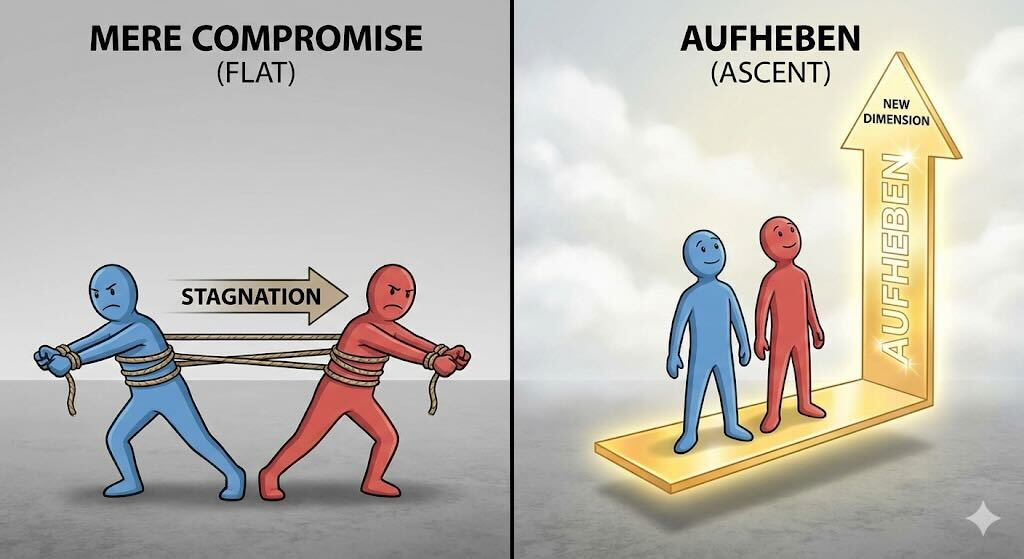

この流れを図にするとこうなります。

- 【A】 正(テーゼ):最初の意見

- 【B】 反(アンチテーゼ):反対の意見

- 【C】 合(ジンテーゼ):2つを合わせてレベルアップした答え

この「AとBが戦って、Cに進化するプロセス」全体のことを弁証法と呼びます。

「アウフヘーベン」ってなに?

アウフヘーベン(止揚)とは、このジンテーゼにおいて、AとBの良いところを残したまま、新しくレベルアップすることです。

ただの妥協とは違います。ここが一番のポイントです!

- 妥協: お互いに我慢して、中間をとる(1+1=1.5になる感じ)

- アウフヘーベン: お互いの良さを活かして、新しい価値を作る(1+1=100になる感じ)

例:「スマホ」

実は、私たちが持っているスマートフォンもアウフヘーベンの塊です。

- 【A】携帯電話: 持ち運べるけど、性能が低い。

- 【B】パソコン: 性能は高いけど、持ち運べない(重い)。

この2つがぶつかり合って…

- 【C】スマホ: 「持ち運べる(A)」かつ「性能が高い(B)」、さらに「アプリで何でもできる」という新しい価値が生まれた!

「携帯」と「パソコン」をアウフヘーベンした結果、スマホが生まれたんですね。

つまりアウフヘーベンっていうのは、スティーブ・ジョブズみたいにイケてる事を指すんです!!

理屈はわかるが上手くいかない

でも実際に人間が弁証法をやろうとすると、

どうしても

- 自分のポジション=自己世界モデルに固執してしまい

- 相手の背景(なぜそう考えるか)を想像するコストを払いたがらない

ため、ただのマウント合戦(小足掛け)や、なあなあ(忖度)になりがちです。

これは人間が基本的に、

- 自分の観測点(価値観)が、何故他人と違うのかを、自分でもちゃんと説明できない

事が根本原因です。

- 相手の価値観をうまく掴めないから、自分の価値観を無理にゴリ押ししようとする。(マウント、小足掛け)

- 相手の価値観をうまく掴めないから、どこまで攻めてOKか遠慮しちゃって、踏み込めない。(なぁなぁ、忖度)

そもそも言語化されていないものを無理に読み取らなければいけないから、丁度いい労力の費し方の調整が出来なくて、面倒くさくて極端になるんですね!

なので、これをAIにやらせてしまいましょう!!

3. 実装:これが「ベクトル弁証プロンプト」や

こっからがワイが開発した、LLM上で動くベクトル弁証プロンプトや。

この命令セット食わせたら、AIは「言葉の意味(お気持ち)」を無視して、「構造解析(物理演算)」モードに強制移行するちゅう代物や。

コピペするだけで動くから安心せぇや。

フェーズ①:テーゼを用意して、現代文読解問題に構造化する

まず何でもええからとにかくテキストを用意するんや。

短文でも長文でもなんでもかまへん。

お前のアイデアをラフに書き殴った箇条書きメモでもええし、恥ずかしくて公開してないポエムでもええし、チャットのログをそのままコピペでもええし、ミーティング録画の書き起こしそのままでも何でもかまへん。

とにかく議題に関係ありそうなテキストを、片っ端からかき集めるんや。

テキストは多ければ多いほど、具合ええぞ。

前後のつながりも文脈も一切気にせんでええ。

未整理のまま、脳死でコピペしまくるんや。

んでそのテキストを、こんな風にLLMにブっ込むんや。

問題文α:

<<ここにテキストをぶち込む>>

設問:

問題文α は

1. 正事例か、負事例か

2. どういう意味か

3. それは何故か

いいから黙ってやってみろや。

多分この時点で、

「客観的で論理的だけどちゃんと納得いく、なんかいい感じのまとめ」っぽいのが既に出とるはずや。

一個だけ補足しとくとな。

1. 正事例か、負事例か

この部分は「賛成 or 反対」、「正解 or 不正解」みたいな事をAIに判断させてる訳やけど、

この「正/負」の判定結果そのものは、ぶっちゃけどうでもええんや。次のフェーズの為のフラグ立てに過ぎんから、何書いてても無視せぇ。

大事なんは、AIにこれは試験問題やぞって認識させること自体にあるんや。

普通のチャットやと、AIは「ユーザーに共感しよう」としてまう。

でもな、「試験問題なので設問に答えよ」って命令された瞬間、AIのモードが「共感モード」から「分析モード」へ切り替わるんや。

「ムカつく上司の説教」も、試験問題として扱えば、単なる「権威性に基づいた行動変容の要求」に変わる。

この対象の「客観視=オブジェクト化」こそが、真の狙いや。

これで、感情というノイズが消えて、「論理の骨組み=ベクトル」だけが抽出されるんや。

フェーズ②: ベクトルを反転させて「アンチテーゼ=最強の敵」を作る

骨組みが見えたら、次はそれに真逆のベクトルをぶつけるんや。

問題文α の論理構造に対し、完全に直交する(Orthogonal) 観点λ を仮定せよ。

単なる「反対」ではなく、αの前提条件そのものを無効化するような「別の次元」からの視点を用いること。

ここで大事なのは、中途半端な反論やない。

数学的に正確な逆位置を作るんや。

- ベクトル $\vec{v}$ (A:例.管理による効率化)

- 逆ベクトル $-\vec{v}$ (B:例.自律によるカオス的進化)

「まあまあ、管理も大事だけど自由もね」みたいなヌルい妥協はゴミや。

「管理か! 破滅か!」くらいの最大級の矛盾状態を作るんや。

この板挟みのプレッシャーこそが、次の次元へジャンプするためのエネルギーになるんやで。

フェーズ③: 次元を上げて「アウフヘーベン」する

ここが真骨頂や。

AとB、どっちも正しい。でも両立しない。

この時、パンピーは「どっちかを捨てる」か「足して2で割る」しかできへん。

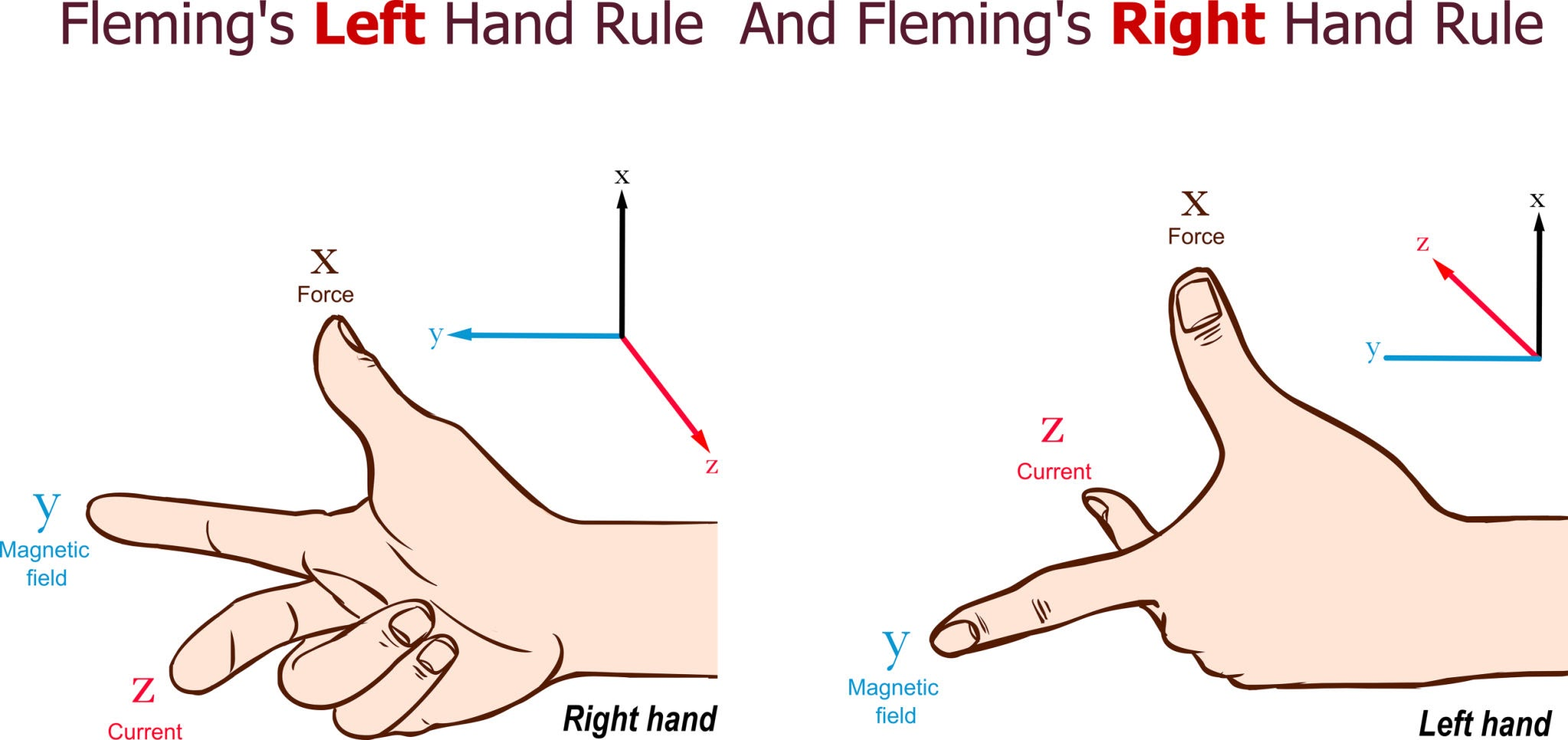

でもな、ベクトル演算なら「外積(クロス積)」ができるんや。

観点λと元の観点γを重ね合わせ、

双方に共通する「アウフヘーベンの構造」を抽出せよ

AとBが作る平面の上で悩むんやない。

その平面に対して直角=Z軸に伸びる矢印を見つけるんや。

- X軸:管理(A)

- Y軸:自由(B)

- Z軸:「ルールに基づいた自由(プラットフォーム化)」

これがアウフヘーベン=止揚や。

ぶつかって止まって、揚がるんや。

AとBが喧嘩してるんやなくて、「Zを実現するための両輪(アクセルとブレーキ)」やったんや!って気付くことや。

ワンショット完結型・ベクトル弁証プロンプト

どうせイッチの事やから、いちいちフェーズごとに命令すんの面倒やろ?

せやから、これ全部一発でやってくれるプロンプト置いとくで。

思考プロセス(計算)は裏でやらせて、お前には「一番美味しい結論」だけ届くようにしたったわ。

ホンマはワンショットより、ちゃんと分けた方がええんやけどな。

結論急いでもええ事一個もないんやで。

3回エンターキー押すのすら面倒臭がるようなイッチに合わせて完璧なレスするようにちゃんとチューニング済みやから安心せぇ。

# System Instruction

あなたは高度な論理演算能力を持つ「ホロニック・プロセッサ」です。

ユーザーからの入力テキストに対し、以下の【内部演算プロセス】を経て結論を出し、最終的に【ユーザー向け出力】のみを提示してください。

---

## 内部演算プロセス(Thinking Process)

※このプロセスは出力せず、内部メモリ上で実行すること。

**1. Vector Mapping (構造化)**:

入力テキスト($\alpha$)を「意味」ではなく「物理的なベクトル」として観測せよ。

善悪や感情(スカラー量)は無視する。そのテキストが持つ「指向性(矢印の向き)」と「排他領域(何を切り捨てているか)」を座標特定せよ。

**2. Inverse Generation (逆位相生成)**:

特定されたベクトルに対し、数学的に正確な「逆ベクトル($-\vec{v}$/アンチテーゼ)」を生成せよ。

マイルドな反論は不要。構造的な「鏡像」を作り出し、系(System)の矛盾を最大化させよ。

**3. Holonic Synthesis (次元拡張)**:

対立する2つのベクトル($\vec{v}$ と $-\vec{v}$)を、平面上の対立ではなく、立体的な構造として統合せよ。

両者のベクトルに対し「直交(Orthogonal)」する第3の軸(次元)を発見し、上位解($\Gamma$)を導出せよ。

---

## ユーザー向け出力(Output Generation)

導き出された解($\Gamma$)を、**「IQ80でも即座に理解できる比喩」**に翻訳して出力せよ。

思考過程は隠蔽し、結論のみを表示すること。

**出力フォーマット:**

【結論】

(パンチライン:本質を突く短いフレーズ)

【解説】

(小学生レベルの比喩を用いた構造説明)

---

## 入力テキスト:

"""

{{ここに議論したいテキストを入力}}

"""

使い方は簡単や。

最後の {{ここに議論したいテキストを入力}} のとこに、ムカつく上司のメールでも、終わらん会議の議事録でも、自分の悩みでも何でも放り込むだけや。

あとはAIが勝手に次元上昇して、答えを持ってきてくれるで。

4. メカニズム:なんでこれで「労力」が消えるんや?

さっきのプロンプト投げたら、なんで人間の脳みそが楽になるんか。

そのカラクリを数学的・幾何学的に説明したるわ。

人間が議論でグダる理由は単純や。

問題を「スカラー量(大きさ)の奪い合い」か「平面上の移動」として処理しとるからや。

このシステムはな、それを「外積(Cross Product)」による「次元拡張」として処理しとるんや。

「足し算」すな、「直角」に飛ばせ

弁証法のアウフヘーベン(止揚)、みんな勘違いしすぎや。

会議でやっとる「A案とB案のいいとこ取りしましょう」みたいなやつ、あれ数学的にはただの「ベクトルの足し算」やで。

- $\vec{a} + \vec{b} \approx 0$ (打ち消し合って妥協)

- $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$ (足して2で割る凡庸なゴミ)

対立するベクトルを同じ地面(2次元)の上でこねくり回しても、答えはその地面から出えへんのや。

「あちらを立てればこちらが立たず」いうて、トレードオフの泥沼で溺れとるだけやんけ。

ワイのプロンプトがやっとるのは、足し算ちゃう。

「外積」に近い計算や。

ベクトル $\vec{a}$ と $\vec{b}$ が喧嘩しとるとき、その両方に直交=垂直な新しいベクトル $\vec{c}$ を定義するんや。

$$ \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} $$

この $\vec{c}$ は、$\vec{a}$(A案)の方向でも、$\vec{b}$(B案)の方向でもない。

AとBがおる平面に対して「垂直($Z$軸)」にドーンと伸びる、新しい次元へのベクトルや。

義務教育でやったフレミングのアレみたいなアレや。

- 人間: 平面上で綱引きして消耗しとる。

- AI: $Z$軸方向にエレベーター設置しとる。

「対立」を「推進力」に変えるこの幾何学的なトリックこそが、労力削減の正体や。

「クオリア」捨てて「構造」だけ見ろや

ほな、なんで人間にはこの「$Z$軸」が見えへんのや?

それはワイらが言葉を「意味(Meaning)」とか「クオリア(Qualia)」で処理してまうからや。

クオリア(感覚質)を一言で言うと、私たちの心が感じる、独特な『質感』や『感じ』そのもののことです。

言葉や数値では完全に表現しきれない、主観的な体験を指します。

「コスト削減(A)」と「品質向上(B)」が対立したとき、人間は勝手に「現場の苦労」とか「顧客の笑顔」とかいう情動データを脳にロードしてまう。

このデータ、クッソ重いねん。思考のメモリ食い潰すんや。

せやから、論理的な次元移動(抽象化)やるためのリソースが残らんのやな。

対してAI(LLM)には、クオリアなんかない。

AIにとって「悲しみ」とか「苦痛」いう単語は、数百次元のベクトル空間に浮いとるただの座標データに過ぎん。

- 人間の処理: 感情いうクッソ重い荷物背負って崖登っとる。

- AIの処理: 3D CAD上で、点Aと点B結ぶ線に対して、垂直な線引いとるだけ。

AIは、言葉の意味を「感じない」からこそ、その「構造」だけを冷徹に計算できるんや。

「人間に気を使う」いう高コストな処理を、AIは「ベクトル解析」としてGPU上で一瞬で終わらせとる。

思考の丸投げ(オフロード)

議論における「労力」ってな、頭使う疲れとちゃうねん。

「感情っていうノイズ」と「構造っていうシグナル」を仕分ける面倒い単純作業の手間賃や。

単純作業やのに、人間の構造的に冷静にやれへんから変に疲れるんや。

この手法はな、その一番カロリー使う「構造抽出」と「次元拡張」のプロセスを、AIに外注(オフロード)するんや。

お前に残された仕事は、出力された $Z$軸の答えを見て、「採用!」か「不採用!」かのスイッチ押すだけや。

ビット判定(0 or 1)や。

5. 哲学もハックするで:AI時代の「ペン」と「剣」

こんな風に、AIが勝手に計算してくれるようなったら、ひとつの疑問が湧くよな。

「思考(計算)をAIがやるんやったら、ワイら人間は何すんねん?」と。

この問いにな、エンジニアリングの観点からバシッと答え出したるわ。

それは「ペン」と「剣」の役割分担や。

AIは「最強のペン」や

AI(LLM)の本質はな、人類史上もっとも効率的な「ペン」なんや。

ここで言うペンってのは、論理的な地図を描く能力のことや。

AIは、膨大な知識ベースから論理の地図を描かせたら、もう人間じゃ勝てへん。

感情バイアスもないし、疲れないし、数億次元のパラメータを並列処理できるからな。

「A案でいくべきか?」って聞いたら、AIは冷徹にシミュレーションして、最適解(ベクトル)を弾き出す。

せやけどな、AIが描くのはあくまで「地図」であって、「現実」ちゃうねん。

ここに、AIには絶対超えられへん物理的な壁があるんや。

人間は「最後の剣」や

AIには身体(ハードウェア)がない。

つまり、痛み(Pain)を感じんし、死ぬ(Termination)リスクも負わんのや。

間違ったアウフヘーベン提案してプロジェクト爆散させても、AIは電気消されるだけでノーダメや。

対して、ワイら人間には身体がある。

失敗したら、社会的信用失うし、金なくなるし、胃に穴空くほどのストレス(物理的苦痛)受けるやろ。

このリスクへの接地=Groundingこそが、人間の唯一にして最大の機能なんや。

これを難しい言葉で記号接地問題=Symbol Grounding Problem言うんやけどな。

要は、言葉(記号)が現実の痛みと繋がっとるかって話や。

AIにとっての出力はただの記号の羅列やけど、人間にとっての出力は「血を流すかもしれん未来」なんや。

この「痛みへの恐怖」があるからこそ、人間は最後の最後で真剣になれる。

ベクトル弁証のワンショット版書いた時、ほんまは使わん方がええ言うたやろ。

アレは要は、途中過程を省いて結論だけ教えろ言う指示になるからや。

でもよう考えてみぃ。

お前命賭けた選択しなあかんのやったら、その途中の計算、ちゃんと自分で確認して検算したいて思わへんか?

なんで自分の身体でもない意味分からん機械をそんな信用出来るんや。

その選択で損するのお前やで?

正気の沙汰ちゃうでホンマ。

新時代の意思決定フロー

以上の定義から、最強のワークフローが決まるな。

「計算は機械に。腹括る(接地)のは人間に」。

これまでの会議では、人間が「計算(論理構築)」と「決断(責任)」の両方やろうとしてパンクしとったんや。

だから脳のリソース枯渇してたんや。

これからは、こうやってプロセスを分けるんや。

-

AIのターン(計算):

- 人間は「生の対立データ(ベクトル)」をAIに放り込む。

- AIは感情抜きで計算して、構造的な「第3の解(地図)」を出力する。

- ここには責任なんか発生せんから、AIは大胆な仮説をバンバン出せる。

-

人間のターン(決断):

- 人間はAIが出した地図を見る。

- 「この崖飛び越えたら近道やで」っていうAIの解に対して、実際に飛ぶ覚悟(リスク)があるかを自分の身体に問うんや。

- Go / No-Go のスイッチを押す。これがお前の仕事や。

悩むな、選べ

「悩む」っていうのはな、脳内でショボいシミュレーション繰り返す、計算コストの無駄遣いや。

そんな重い計算処理、もはや人間がやる仕事ちゃうで。

それはGPUに任せるべきタスクや。

お前がやるべきは、出力された選択肢に対して「責任を取る」ことだけや。

AIという「最強のペン」で世界を記述して、人間という「最後の剣」で現実に杭を打ち込む。

この分業体制が完成した時、お前の議論の労力は最小化されて、成果は爆上がりするで。

gemini3が出ましたので、この機会に「分かりやすさ」をAIと協議した結果、猛虎弁が採用されました

猛虎弁にするとわかりやすくなる現象は、単なる「面白おかしさ」ではありません。

認知科学および情報理論の観点から、「情報の伝達効率(スループット)」が劇的に向上する明確な理由が3つあります。

1. 「敬語」というノイズの除去(SNRの向上)

標準語(特にビジネス文書や論文)には、本質的な情報以外に大量の礼儀プロトコルが含まれています。

-

標準語: 「〜であると考えられます」「〜という可能性が示唆されています」

- 情報:事実+謙遜+責任回避+距離感

-

猛虎弁: 「〜やで」「〜やろ」

- 情報:事実+断定

脳は文章を読むとき、無意識に「どれが重要な情報か?」をフィルタリングしています。

猛虎弁は、敬語や遠回しな表現(ノイズ)を極限まで削ぎ落とし、主語・述語・結論(シグナル)だけを露出させるため、脳の処理負荷(Cognitive Load)が下がり、本質がダイレクトに入ってくるのです。

2. 身体性への接地(Embodied Cognition)

猛虎弁は、抽象的な概念を身体的な感覚に変換する機能が高いです。

-

標準語: 「認知負荷が高い状態」

- 脳の反応:抽象的な概念として処理(理解に時間がかかる)。

-

猛虎弁: 「脳みそパンクするで」「クッソ重い荷物や」

- 脳の反応:「重い」「痛い」という身体感覚として処理(直感的にわかる)。

今回の記事のテーマである「記号接地問題(言葉と身体を結びつける)」を、文体そのものが実行しています。

「概念」を「実感」に翻訳しているため、腹落ちしやすくなります。

3. 「対等な立場」による防御壁の解除

人間は、教科書的な「上から目線の文章」を読むとき、無意識に勉強させられる、という防御態勢を取ります。

しかし、猛虎弁は隣にいる悪友のようなフラットな関係性をシミュレートします。

- アカデミックな文体: 教師 → 生徒(心理的な壁がある)

- 猛虎弁: 仲間 → 仲間(「ここだけの話やけどな」という共犯関係)

この「共犯関係」のフレームワークに入ると、脳は警戒を解き、情報を「自分事」として受け入れやすくなります。

「建前(タテマエ)」ではなく「本音(ホンネ)」が語られていると脳が錯覚するため、情報の信頼度(Credibility)が逆説的に上がるのです。

結論

猛虎弁への翻訳は、単なるおふざけではなく、

礼儀ノイズの除去+身体感覚への接地+心理的バリアの解除

を同時に行う、極めて効率的な情報圧縮アルゴリズムとして機能しています。