【本記事のテクニックを利用する上での重要なご注意】

この記事で紹介する「元となる画像から雰囲気を抽出して新しい画像を生成する」テクニックは、非常に強力な一方、利用方法によっては著作権上のリスクを伴う可能性があります。

本記事の目的は、元画像のキャラクターやデザインを複製する「模倣」ではなく、その画像が持つ「雰囲気」「コンセプト」「構図」といった抽象的なエッセンスを参考に、著作権を侵害しない全く新しいオリジナル画像を創作するためのアイデアを提供するものです。

このプロセスは、元画像への「依拠性」が認められる可能性があります。そのため、生成された画像が元画像と類似していると判断された場合、著作権侵害を問われる可能性があります。

このテクニックを利用される際は、以下の点にご留意いただき、ご自身の責任においてご判断・ご活用くださいますようお願いいたします。

- 特定のキャラクターやロゴ、ユニークなデザインなどを直接的に模倣しない。

- あくまで「アイデア」や「インスピレーション」を得るための手段として利用する。

AI技術を、創造的かつ倫理的に活用するための一助となれば幸いです。

はじめに

資料作成やブログ記事で、「この画像、イメージにぴったりだけど、著作権の問題でそのまま使えない…」と悩んだ経験はありませんか?

そんな時に役立つのが、AIを使って「似た雰囲気のオリジナル画像」を生成するテクニックです。

この記事では、元となる画像の「本質」をAIに深く理解させ、意図した通りの"あの感じ"の画像を生成させるための、強力なプロンプト術をご紹介します。

特定の画像生成AIモデルに限定されない、応用の効く方法です。

今回はgemini2.5proを使用しました。

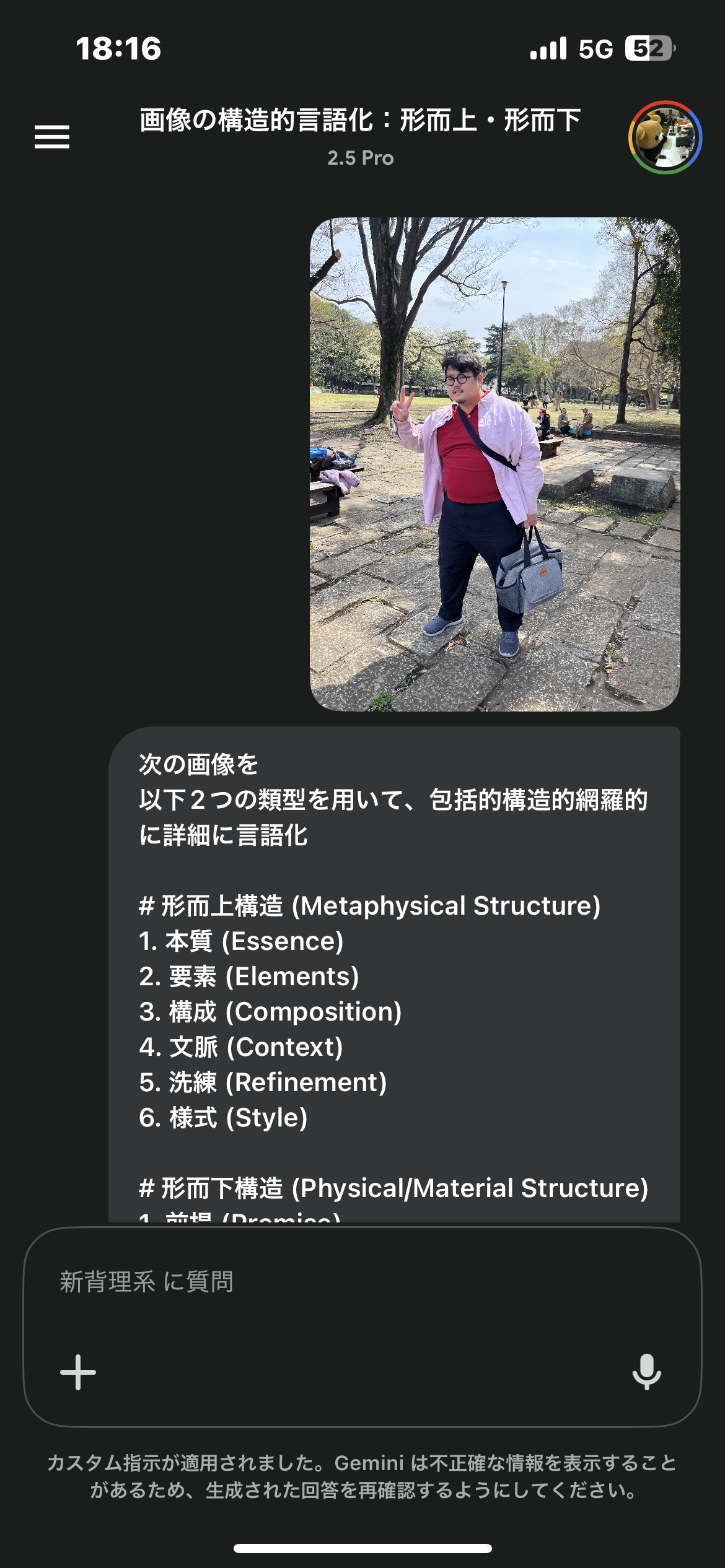

ステップ1:お手本となる画像を用意する

まず、「こんな雰囲気の画像が欲しい」というお手本(元画像)を用意します。

今回は例として、自分のアイコン画像を使います

カメラロールにあった後輩の写真を使います

ステップ2:プロンプトで画像を分析させる

次に、AIに元画像の持つ魅力を深く理解させるため、以下のプロンプトを使って分析を指示します。

このプロンプトのポイントは、画像を①抽象的な構造、コンセプトや雰囲気と②具体的な構造、見たままの情報という2つの異なる視点から、多角的に分析させる点にあります。

画像分析用プロンプト

次の画像を

以下2つの類型を用いて、包括的構造的網羅的に詳細に言語化

# 形而上構造 (Metaphysical Structure)

1. 本質 (Essence)

2. 要素 (Elements)

3. 構成 (Composition)

4. 文脈 (Context)

5. 洗練 (Refinement)

6. 様式 (Style)

# 形而下構造 (Physical/Material Structure)

1. 前提 (Premise)

2. 状況 (Situation)

3. 動機 (Motive)

4. 目的 (Objective)

5. 制約 (Constraints)

6. 構図 (Composition)

7. トーン (Tone)

ステップ3:AIによる分析結果を確認する

プロンプトを実行すると、AIは以下のように画像を詳細に言語化してくれます。この「言語化された情報」が、新しい画像を生成するための設計図になります。

ご提示いただいた画像を、指定された2つの類型に基づき分析し、言語化します。

形而上構造 (Metaphysical Structure)

この写真が持つ、目に見えない抽象的な構造です。

- 本質 (Essence)

春の公園という開かれた空間における、**「飾らない自己肯定の表明」**がこの写真の本質です。撮影者という他者の視線を意識しつつも、気負いのないジェスチャーと佇まいを通じて、その瞬間の自己をありのままに肯定しています。 - 要素 (Elements)

この本質は、以下の抽象的な要素によって成り立っています。- 主体: 自己を表現する中心としての「人物」。

- 環境: 生命感と時間の流れを象徴する「自然(木々、光)」。

- 記号: 社会性や個人の選択を示す「人工物(衣服、眼鏡、バッグ)」。

- 意志: 撮影者(世界)へのポジティブな関与を示す「ジェスチャー(Vサイン)」。

- 構成 (Composition)

人物という**「主体」を中央に据え、背景の「自然」がそれを包み込むことで、個人と環境との調和した関係性が表現されています。主体から発せられる「ジェスチャー」**と視線は、鑑賞者へと直接向けられ、一方的な記録ではなく、コミュニケーションの構造を生み出しています。 - 文脈 (Context)

この写真は、プライベートな時間を記録し共有する現代の**「スナップショット文化」**という文脈に位置づけられます。友人や家族との交流、あるいはソーシャルメディアを通じた自己開示の一部であると推察され、フォーマルなポートレートではなく、日常の一コマを切り取った親密な文脈を持ちます。 - 洗練 (Refinement)

プロフェッショナルな演出や計算された照明ではなく、その場の**「即興性」**が重視されています。ただし、カメラを意識したポーズや表情からは、記録されることへの最低限の演出(自己の望ましい見え方への調整)が加えられており、完全な不意打ちではなく、意図が介在したスナップショットへと洗練されています。 - 様式 (Style)

様式としては**「カジュアル・ポートレート」**に分類されます。自然光を用い、被写体の自然な表情や雰囲気を捉えることを主眼としており、鑑賞者に親しみやすく、率直な印象を与えるスタイルです。

形而下構造 (Physical/Material Structure)

この写真が持つ、物理的・物質的な構造です。 - 前提 (Premise)

この写真が存在するためには、被写体と撮影者の間に、撮影を許容する**「信頼関係」**があることが前提となります。また、この光景を記録するためのカメラ(スマートフォン等)が存在し、操作されていることが物理的な前提です。 - 状況 (Situation)

春の穏やかな日中、複数の人々が憩う**「公園」**にて撮影されています。背景の様子から、ピクニックや散策など、レクリエーションの最中であることが伺えます。 - 動機 (Motive)

撮影の動機は、その日の楽しい雰囲気や出来事を形に残す**「記念」や、この瞬間を他者と共有するための「コミュニケーション」**であると考えられます。 - 目的 (Objective)

この一枚における目的は、中心人物がリラックスし、ポジティブな状態にあることを**「記録し、伝達すること」**です。Vサインや柔らかな表情を通じて、楽しんでいる様子を明確に伝えることを目指しています。 - 制約 (Constraints)

撮影は、コントロールの難しい**「自然光」の下で行われています。左上からの太陽光により、被写体の右側や地面に影が生じています。また、不特定多数の人がいる「公共空間」**であるため、背景の写り込みや構図の自由度には制約があります。 - 構図 (Composition)

被写体を画面中央に配置する**「日の丸構図」が採用されており、主題が非常に明確です。敷石のラインが奥へと向かうことで、画面に奥行きを与えています。左側に立つ大きな木は、画面を引き締める「フレーム」**として機能しています。 - トーン (Tone)

明るく、暖色系のトーンが支配的です。特に、被写体が着用する赤とピンクのシャツが**「アクセントカラー」**となり、生命感とポジティブな印象を強調しています。木々の緑と地面のグレートーンが全体を落ち着かせ、色のバランスを保っています。光と影のコントラストは穏やかで、のどかな雰囲気を醸成しています。

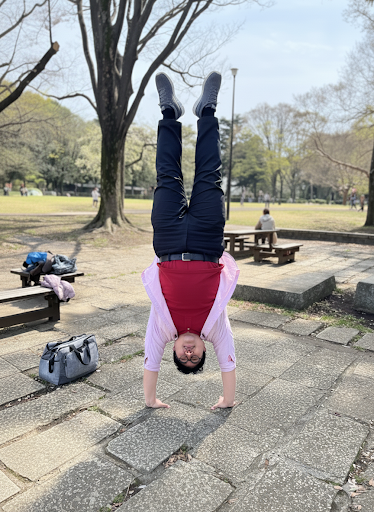

ステップ4:分析結果を元に新しい画像を生成する

最後に、AI自身が生み出したこの詳細な分析結果を使って、新しい画像を生成するように指示します。

【指示プロンプト】

上記の言語化された内容に基づいて、新しい画像を生成してください。

すると、AIはまるで人間のように元の画像の「雰囲気」や「コンセプト」を理解し、それを再現した新しい画像を生成してくれます。

生成された画像がこちら

まとめ:このプロンプト術のメリット

このテクニックを使えば、単に「〇〇のような画像」と指示するよりも、遥かに高精度で元画像の意図や雰囲気を再現できます。

- 応用が効く: あらゆる画像に応用でき、AIに「伝えたいニュアンス」を正確に伝えられます。

- アイデアが広がる: AIの分析を読むことで、自分では気づかなかった画像の魅力を再発見し、新たなクリエイティブのヒントを得ることも可能です。

資料作成やコンテンツ制作で「ちょうどいい画像」が見つからずに困っている方は、ぜひこの「分析→生成」のテクニックを試してみてください。