平成31年春期 午前問題20

DRAMのメモリセルにおいて,情報を記憶するために利用されているものはどれか。

1、

DRAM(Dynamic Random Access Memory)とは、

DRAM(Dynamic RAM、ディーラム)は、RAM(Random Access Memory)と呼ばれる半導体メモリの一種です。構造が単純で、比較的安い価格で大容量な製品を製造できるため、パソコンのメインメモリなどに広く使われています。

DRAMの仕組み

DRAMは、内部のコンデンサとトランジスタを合わせた記憶素子を利用して動作し、記憶素子に電荷が蓄えられた状態を「1」、蓄えられていない状態を「0」とすることで、データの読み取りを行っています。

なお、電荷は時間経過とともになくなってしまうのでデータの消失を防ぐために、定期的な再書き込み(リフレッシュ)を行わなければいけません。このように、メモリに電気が流れている間だけデータの記憶が行われるため、「揮発性メモリ」に分類されます。

また、DRAMはデータ転送効率の改良が重ねられているため、データへのアクセス速度や方法の違いなどによりいくつか規格が存在しており、現在は「DDR3 SDRAM」や「DDR4 SDRAM」が広く普及しています。DDR3やDDR4など、メモリの規格は互換性がないため、特にメインメモリを購入する際は注意が必要です。

2、コンデンサ(电容器)

コンデンサとは、ほとんどの電子機器に使用される、とても重要な電子部品のひとつです。電子回路や電源回路、電源そのものなど、幅広い用途に使用されています。

コンデンサは、抵抗やコイルとともに、電子回路の基本となる3大受動部品と呼ばれています。受動部品とは、受け取った電力を消費したり、貯めたり、放出したりする部品のことです。

※コイル 线圈

※抵抗 电阻

トランジスター(transistor)

コンピュータや携帯電話を始めとする様々な電子回路を構成するのに非常に重要な半導体素子(デバイス)。

信号の増幅や電子制御スイッチとして使用される。

矢印の向きにより、NPN型とPNP型の区別も表している。

3、フラッシュメモリ

半導体メモリには、DRAM以外にも「フラッシュメモリ」や「SRAM」などの種類があります。

フラッシュメモリは「不揮発性メモリ」と呼ばれ、揮発性メモリであるDRAMとは異なる性質を持った半導体メモリです。ROM(Read Only Memory)の一種であるEEPROMの技術が発展して作られたので、フラッシュROMと呼ばれることもあります。

フラッシュメモリは動作方式や素子の構造によって、大容量化や書き込みの高速化がしやすい「NAND型」と、信頼性は高いものの低速な「NOR型」の2種類に分けられます。

NAND型のフラッシュメモリは、大容量化が簡単な点や消費電力の少なさといった特徴を活かし、SSDやSDカード、USBメモリなど、データ記憶用のストレージとして用いられています。

NOR型は、信頼性の高さからルーターなどのプログラムデータの保存に使われることが多いです。

4、SRAM

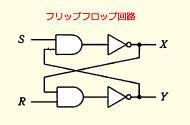

SRAMは「Static RAM」の略称で、DRAMと同じく揮発性の半導体メモリです。記録素子には「フリップフロップ回路」と呼ばれる構造を採用しており、DRAMのように定期的にリフレッシュ動作を行う必要がありません。また、データの読み書きも高速に実行できたり、電力消費量を少なく抑えられたりとメリットの多いメモリです。

ただし、SRAMはDRAMと比較して回路が複雑で、容量の集積化・高密度化が難しいため、容量あたりの単価は高くなってしまうというデメリットがあります。そのためSRAMは、メモリ容量を大きく必要としないCPU内部のキャッシュメモリなどで使用されることが一般的です。

5、ReRAM(英: resistive random access memory)は

電圧の印加による電気抵抗の変化を利用した半導体メモリー。RRAM、抵抗変化型メモリなどとも呼ばれる。なおRRAMはシャープの登録商標である。

ReRAMは電圧印加による電気抵抗の大きな変化(電界誘起巨大抵抗変化、CER[1]効果)を利用しており、

・電圧で書き換えるため(電流が微量で)消費電力が小さい

・比較的単純な構造のためセル面積が約6F2(Fは配線の径で、数十nm程)と小さく、高密度化(=低コスト化)が可能

・電気抵抗の変化率が数十倍にものぼり、多値化も容易

・読み出し時間が10ナノ秒程度と、DRAM並に高速

※印加 外加电压

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

補足:

二つの安定状態をもつ順序回路はどれか。

1、フリップフロップは、

2つの安定状態をもつことで1ビットの状態を表現することができる順序回路で、SRAMの記憶セルに使用されています。DRAMのような定期的なリフレッシュ動作が必要ないため高速な処理が可能です。

2、NANDゲートは、

否定論理積を実装した論理回路

3、加算器は、

2つの2進数を入力値とし、それを加算した結果を出力する電子回路

4、コンデンサは、

電荷(電気エネルギー)を蓄えたり、放出したりする電子部品

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

補足2:

SRAMと比較した場合のDRAMの特徴はどれか。

1、

SRAMの1ビットはトランジスタが4個以上と面積が大きいですが、

DRAMの1ビットはトランジスタ1個とコンデンサ1個で構成されており小面積で済みます。

これによりDRAMのビット当たりの単価はSRAMよりも安くなります。

参考:

DRAMはどのようなメモリ?動作の仕組みやフラッシュメモリ、SRAMとの違いとは

https://www.pro.logitec.co.jp/houjin/usernavigation/hddssd/20200403/#:~:text=DRAM%EF%BC%88Dynamic%20RAM%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0%EF%BC%89,%E5%BA%83%E3%81%8F%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

トランジスター

http://www.ee.ibaraki.ac.jp/09student/Lectures/KisoDenki/Tr/Tr_as_SW.html