はじめまして、廃棄物処理という社会インフラ領域に向き合うSaaSプロジェクトで価値創造を目指しているWOOMSの徳増(@koheitokumasu)です。

チームで定期的にふりかえりをしていても、「なんだかマンネリ化してきた」「個人の成長と、チームの改善がごちゃまぜになっている」と感じたことはありませんか?

以前の記事「KPTふりかえり会がマンネリ化したら試したい7つの解決策【チーム改善】」では、KPTのマンネリ化を避ける方法についてお伝えしました。今回は、KPTとは別で行なっているふりかえり手法についてお伝えいたします。

WOOMSでは毎週KPTでチーム改善のふりかえりを行っていますが、それとは別に毎月YWTで個人の棚卸しを実施しています。この記事では、私たちが実践しているYWTの活用方法と、その効果について共有します。

この記事で得られること;

- YWTとKPTの使い分け方と、それぞれの目的の違い

- 毎月のYWTふりかえりを定着させるための具体的な進め方

- 個人の成長とチーム改善を両立させるふりかえり設計のヒント

なぜYWTを導入したのか

WOOMSでは毎週、チーム全体でKPT(Keep/Problem/Try)の振り返りを実施してきました。KPTは「チームで解決したい課題」を共有し、改善策を試していく場として非常に有効です。

しかし、週次のKPTだけでは以下のような課題がありました。

- 短期視点に偏りがち: 週単位では、目の前のタスクや問題に意識が向きやすい

- 個人の振り返りが不足: チーム課題が中心になり、個人としての成長や学びが埋もれがち

- マンネリ化のリスク: 同じフレームワークだけでは、思考パターンが固定化してしまう

そこで、より長いスパンで個人の学びを振り返る場として、毎月のYWTを導入しました。

YWTとは?

YWTは、以下の3つの問いで構成されるふりかえりのフレームワークです。

- Y (やったこと): この期間に取り組んだこと、経験したこと

- W (わかったこと): やってみて気づいたこと、学んだこと

- T (次にやること): 学びを活かして次に試すこと、改善すること

KPTが「チームとして何を改善するか」にフォーカスするのに対し、YWTは 「個人として何を学び、どう行動するか」 という視点を持ちます。

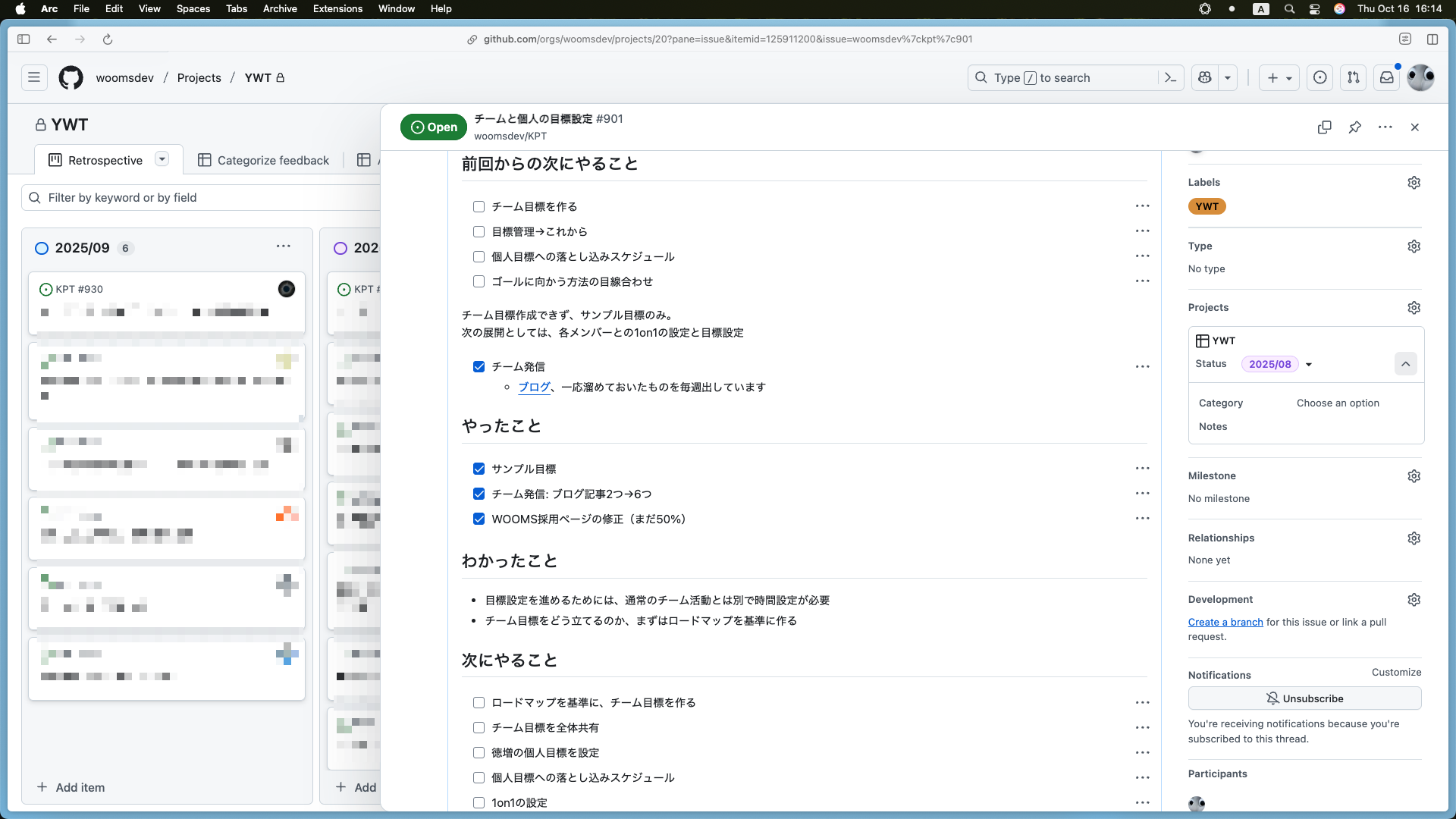

私のYWT内容、やることが何も実現できていなくてビビる

一般的にはYWTもチームふりかえりのツールとして紹介されることが多いのですが、WOOMSでは特殊な使い方をしています。KPTはチーム課題、YWTは個人の振り返りと明確に役割を分けることで、それぞれの効果を最大化しています。

YWTふりかえりの進め方

WOOMSでは、毎月末に以下の流れでYWTのふりかえりを実施しています。

狙い

- 個人の1ヶ月間の活動と学びを整理する

- チームメンバーの取り組みや気づきを共有し、相互理解を深める

- 継続的な個人成長の意識を育てる

手順

1. 事前記入(ふりかえり当日の前日まで)

まず、メンバー全員に事前にYWTシートを記入してもらいます。ここでポイントとなるのが通知の仕方です。

私たちは当初、Slackのリマインダー機能で自動通知を設定していました。しかし、これだとほとんど誰も記入してくれませんでした。そこで、手動でメンション付きのメッセージを投稿する方式に変更したところ、記入率が大幅に改善しました。

@channel 今月のYWTふりかえりシートへの記入をお願いします!

明日の定例会で共有しますので、事前に記入をお願いします 🙏

【記入シート】

https://example.com/ywt-sheet

【記入内容】

- 前回からの次にやること

- Y: この1ヶ月でやったこと

- W: やってみてわかったこと、学んだこと

- T: 次にやること、試してみたいこと

人間が手動で通知するというひと手間が、「ちゃんと見てもらっている」という感覚を生み、記入率向上につながっているようです。

2. 発表(各メンバー3分)

ふりかえり会では、メンバーが順番に画面共有しながら自分のYWTシートを発表します。

- 時間: 1人あたり3分程度

- 形式: 画面共有で記入したシートを見せながら説明

- 内容: Y→W→Tの順に、特に印象的だったことやこだわりを中心に話す

画面共有することで、各メンバーがどのような形式で記入しているかも共有でき、「こういう書き方もあるのか」という気づきも生まれます。

3. 質疑応答(1分程度)

各メンバーの発表後、1分程度の質疑応答タイムを設けます。

- 「その取り組み、具体的にどうやったんですか?」

- 「その学び、自分も試してみたいです」

- 「次にやることで困ってることあります?」

このやりとりが、個人の振り返りをチームの学びに変える重要な時間になっています。

注意点

- 事前記入は必須。当日その場で書くのは時間がかかりすぎるため避ける

- 発表時間は厳守。長くなりすぎるとマンネリ化の原因に

- 評価の場ではなく、学びの場であることを明確にする

成果指標

- 事前記入率(目標: 100%)

- ふりかえり会への参加率

- 「T(次にやること)」の実行率(翌月のYWTで確認)

YWTをやってよかったこと

毎月のYWTを導入して、以下のような効果を実感しています。

1. KPTとYWTの役割分担が明確になった

- KPT(毎週): チームとして解決したい課題をあげる場所

- YWT(毎月): 個人として一貫性を持ったアプローチを振り返る場所

この使い分けにより、週次では「チームの改善」に集中でき、月次では「個人の成長」に向き合えるようになりました。

2. 個人の学びが可視化・言語化される

YWTでは「わかったこと(W)」を言葉にすることで、経験が学びとして定着します。また、それをチームに共有することで、暗黙知が形式知に変わるプロセスが生まれています。

例えば、あるメンバーが「コードレビューで細かいフィードバックよりも、設計の意図を聞く質問のほうが学びになった」という気づきを共有したことで、チーム全体のレビュースタイルが変わったこともありました。

3. 3ヶ月ごとの目標設定につながる

YWTで振り返った毎月の内容は、3ヶ月ごとの目標設定にも反映できます。

- 3ヶ月間のYWTを見返すと、自分が何に関心を持ち、どんな学びを重ねてきたかが見える

- その流れを踏まえて、次の四半期で伸ばしたいスキルや挑戦したいことを設定する

このように、YWTが単発の振り返りで終わらず、継続的な成長のストーリーを紡ぐツールになっています。

4. 個人の取り組みへの理解が深まる

チームメンバーの発表を聞くことで、「この人はこんなことに挑戦していたのか」「こんな工夫をしていたのか」という発見があります。これが相互理解を深め、チームの心理的安全性向上にもつながっています。

よくある落とし穴と回避策

YWTを運用する中で、いくつかの落とし穴に気づきました。

KPTと内容が被ってしまう

- 落とし穴: YWTで「チームの課題」を書いてしまい、KPTと区別がつかなくなる

- 回避策: 「個人として」という視点を強調する。「私は〜を学んだ」「私は〜を試したい」という一人称で書くよう促す

発表時間が長くなりすぎる

- 落とし穴: 発表に熱が入りすぎて、会全体が長時間化し、負担になる

- 回避策: タイマーを使い、3分厳守。ファシリテーターが時間管理を徹底する

次にやること(T)が曖昧になる

- 落とし穴: 「もっと頑張る」など、抽象的な表現で終わってしまう

-

回避策: 「具体的に何をするか」「いつやるか」まで書くように促す。翌月のYWTで振り返れる粒度に。また、翌月のふりかえりでは、YWTの前に

前回からの次にやることを発表してもらいます。ここで、たとえば業務が変わった場合など、「これはやっていません、できませんでした」も共有してもらえるようになっています

5. 評価の場になってしまう

- 落とし穴: YWTの内容が人事評価に影響すると感じ、本音が出なくなる

- 回避策: YWTは学びと成長の場であることを明確に伝える。評価とは切り離す

まとめ

YWTによる毎月の棚卸しは、個人の成長とチーム改善を両立させるための強力なツールです。

- KPTとYWTを使い分ける: チーム課題と個人の学びを分離することで、それぞれの価値を最大化

- 手動通知と事前記入: 人間の温度感ある通知が記入率を上げる

- 3ヶ月・四半期の目標設定に接続: 単発の振り返りで終わらず、継続的な成長ストーリーを紡ぐ

今日からできる最小ステップは、来月末に1回だけYWTをやってみることです。まずは自分一人でも、チーム全体でも構いません。1ヶ月を振り返り、学びを言語化してみてください。

おわりに: WOOMSではエンジニアを募集中です

ここまで読んでいただきありがとうございます。私たちWOOMSは、廃棄物処理という社会インフラ領域に向き合うSaaSプロジェクトです。単なる"ごみの管理"にとどまらず、地域社会の課題解決と循環型社会の実現を支えるデジタルソリューションを提供しています。

WOOMSでは、KPT、YWT、その他にも複数のふりかえりを習慣化し、継続的な学びと改善を大切にするチーム文化を育てています。今後も、私たちが実践している様々なふりかえり手法を紹介していく予定です。

価値観を共有し、合意形成を大切にするチームで、次の当たり前を一緒につくりませんか?