こんにちは、WOOMSでプロジェクトマネージャー/スクラムマスターを担当しております@koheitokumasuです。

前回の記事「チーム共通価値観で開発効率16倍!! WOOMSが実践する合意形成の秘訣」では、チームの価値観を揃えることの重要性と効果についてお伝えしました。この記事に対して「どのように合意形成を行うのか?」という質問をいただきました。

本記事では、その合意形成の具体的な進め方として、アンケート設計と運用をテンプレ付きで詳しくご紹介します。読み終える頃には以下を持ち帰れます。

- 価値観に関する意見の集め方

- 合意形成の方法

- メンバーに関する複数の情報を集めるためのポイント

用語定義と前提

- 価値観の定義: 本記事でいう「価値観」は、チーム内での四半期など一定期間における意思決定の優先軸(例: 速度/品質/安全/顧客価値など)を指します。

- なぜアンケートか: 事前の非同期入力により、同調圧力を避け、少数意見や極端値も拾えるため。会議は「意思決定」に集中できます。

- 他手段との比較: 1on1のみ→網羅性/速度が不足。全体会議のみ→声の大きさバイアスが強い。アンケート→網羅×匿名性×可視化でバランス良好。

アンケート作りと合意形成の全体的な流れ

合意形成までの道筋を明確化し、迷走を防ぐための6つの手順をご紹介します。

手順1: 以前の意見を確認(過去のふりかえり・議事録・Wiki)

過去のふりかえりや議事録、Wikiから既存の意見や課題を確認し、今回のアンケートで何を聞くべきかを整理します。

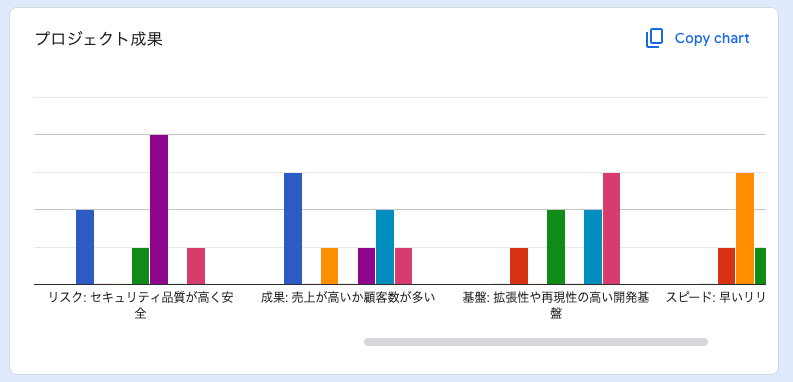

前回のアンケートでは、プロジェクト成果として重視すべきポイントに大きなばらつきがみられました。

手順2: Googleフォームでアンケートを作成

運用テンプレ

- 回答期限: YYYY/MM/DD(Thu)

- 回答所要: 5分

- 目的: 次四半期のチーム共通価値観の合意形成

- 非匿名/匿名: 回答は匿名、会議はファシリテータのみ原票閲覧

注意点: 期限と匿名性を明確にし、参加心理的安全性を担保

成果指標: 回答率90%以上、会議時間60分以内、ドラフト確定まで2週間以内

設問タイプ例

1) 直感スケール: 「いま大事にしたいのは『速度』か『品質』か」

- 0=徹底品質 / 50=バランス / 100=最速提供(トレードオフスライダー)

2) 極端値の選択: 「あえて選ぶならどちらに賭ける?」

- A: 短期の成果最大化 / B: 中長期の基盤強化(単一選択)

3) 自由記述: 「上の選択の理由を一言で」

4) 新規意見: 「設問にない論点/価値を追加してください」(必須ではない)

5) 同義語回避: 似た意味の語は一つに統合し定義文を添える

設計のポイント:

- 異端/極端な意見を肯定的に扱う前提を明記

- 同調圧力を抑えるため個別・匿名回答のみを許可

- トレードオフスライダーは本物のトレードオフを提示(両取り禁止)

成果指標: 回答の分散(分散値/標準偏差)、自由記述率70%以上、新規論点の出現数

なお、回答の分散を肯定する理由としては、同調圧力を避けるため、心理的安全性の向上の他に、ぶっ飛んだ異端な意見を尊重することでイノベーティブな風潮をキープしたいという思いがあります。一方、分散すると後で合意形成する難易度が上がる可能性があります。こちらについては、会議でそれぞれの意見を尊重しつつ、チームでより強く持ちたい価値観はどこかという議論を経ることで単一方向に統一する動きとなります。

手順3: Slackで全員に共有し回答期限を設定

チーム全体にアンケートを共有し、明確な期限を設定します。

チームの価値観をすり合わせるためのアンケートを作成しました。こちらからご回答ください。回答には5分お時間を頂戴いたします。息抜き程度にご回答いただければ幸いです。

回答期限: yyyy/mm/dd

なお、できる限り答えやすさ(心理的安全性の確保)を考慮したつもりですが、そうでない項目があった場合にはディスりは甘んじて受け入れますのでご連絡ください。率直な回答を期待するものになります。

手順4: 会議で匿名レビューとディスカッション

会議進行テンプレ(60分)

0–5分: 目的/ルール再確認(個人攻撃NG・少数尊重・時間厳守)

5–20分: 分布レビュー(極端値の背景をファシリが提示)

20–45分: ラウンドトーク(発言少の人→多の人の順で指名)

45–55分: 合意の仮説文案を2–3パターン作成

55–60分: 宿題設定(追加調査・追加入力)

注意点:

- 会議の最重要事項は、メンバーそれぞれが意見を言うことである

- 最終的な合意形成は本会議の目的ではない

- 個人攻撃を避けるため回答は終始匿名で扱う

- 多数決を避け、会議で語られた理由と影響を重視

- 全く異なる意見の当事者が不快にならない配慮と言葉選び

成果指標: 全員が1回以上発言、少数意見の要点が議事に明記、仮説文案2本以上

実際には、この進行通りにいかないことが多いです。また、注意点の一つ目を強調することが必要です。どうしても、結論を急いでしまいがちになってしまうためです。もし多数決であったり、強い意見に収束してしまいそうになったら、「この会議ではいったん意見を集めたいので、他の意見や異なる主張があれば教えてください」と挟むことをお勧めします。

手順5: 持ち帰って共通価値観ドラフトを作成

ドラフトは、最終的な共通価値観ドキュメントにかなり近いものになります。

アンケートや会議では、重要と考える価値観の重みづけなどを行うことで意見のすり合わせを行いました。これに対して、最終的なアウトプットとしては、バチっと決まった最終的な価値を示す必要があります。

WOOMSチームの例

- プロジェクト成果

- 品質: バグが少なく期待以上の動作

- スピード: 早いリリース、期日の死守

- 基盤: 拡張性や再現性の高い開発基盤

- リスク: セキュリティ品質が高く安全

- ユーザー数: [成果]顧客数が多い

- 多機能: 多くの機能を有する

- 予算: 予算内に収める

- プロダクトとUXについての成果

- 直感的に使える

- 安定して毎日使える

- 誰でも使える(アクセシビリティ)

- 視覚的にわかりやすい

- 操作フィードバックが明確

- 習熟で効率が高まる

- 柔軟に使える

- チームワークについて

- 相談・対話を重視する

- 無理のない働き方

- 厳しいことも率直に話す

- 真心や気遣いを重視する

- 無理してでも結果を出す

手順6: 再度会議で提示し最終合意

アンケート結果、前回の会議でまとめた意見の内容を会議の冒頭で共有します。その上で、それぞれの意見を調整した結果としてのドラフトを提示します。

ドラフトを提示して、反対意見や異なる意見がないかを確認します。基本的には、前回の会議で様々な意見をもらっており、それがドラフトに十分反映されていればここで新しい意見や議論が投げかけれらることはあまりないはずです。

よっぽど議論が盛り上がって収拾がつかない場合や、確かに検討すべきな新しい意見が出た場合には、別途スモール会議を検討する必要があるかもしれません。(そういった経験はこれまでにないです)

会議の中で、意見を聞きつつドラフトを調整して、最終的な共通価値観ドキュメント に落とし込んでいきます。

ここでの反対意見は受け付けることにしつつ、この会議は最終的な合意に至ることが目的なので、もし強い反対意見がなければ、会議をクローズしていきます。

クロージングの際に、最終的な共通価値観ドキュメント でこの四半期はチームでの合意形成ができた、と言うことを改めて確認の上会議を終了します。

メンバーに関する複数の情報を集めるためのポイント

価値観だけでなく動機・不安・運営観点まで把握するための設問例です。

設問例(抜粋)

Q1. いまの役割で「達成したい個人の野望」は何ですか?

Q2. 最近のモヤっと(言語化が難しければ単語でも)

Q3. 事業運営で最優先したい価値は?(顧客価値/収益/安全/倫理/持続性 から1つ)

Q4. スクラムイベントの満足度(0–10)と改善一言(各イベント)

注意点: 回答は短時間で直感的に、ただし自由記述で深掘り余地を残す

成果指標: 自由記述率、スクラムイベントのNPS

事例/変化(Before→After)

Before(アンケート導入前)

- アンケートなしで会議開始→議論が散漫、60分超過、最終的に曖昧な合意に。アクションの未実施率が高い。

After(アンケート導入後)

- 事前アンケート+匿名レビュー→会議60分厳守、仮説文案2本で即合意。翌スプリントの障害リードタイムが20%短縮、自由記述から抽出した改善が3件実装。

限界/反省

- 設問が多すぎると回答率が落ちる。分布の解釈に時間をかけすぎない工夫(箱ひげの簡易説明)で改善。

実際に導入してみると、事前のアンケートがあることで会議の質が劇的に向上することが実感できます。匿名性により本音が集まり、会議では「意思決定」に集中できるようになります。また、自由記述から得られる改善提案は、意外な発見につながることが多く、チームの成長にも大きく寄与しています。

よくある落とし穴と回避策

1. 設問に誘導がある

回避策: 定義文を添え、対立する言葉を対で提示

設問の書き方によっては、回答者を特定の方向に誘導してしまう可能性があります。例えば「品質を重視しますか?」という質問は、品質を重視することが正しいという前提を含んでいます。代わりに「速度と品質のどちらを重視しますか?」のように、対立する価値を並べて提示することで、より公平な回答を得られます。

2. 多数決で決めてしまう

回避策: 理由ベースで仮説文案に落とす進行を徹底

アンケート結果を見ると、つい多数派の意見に流れがちですが、これでは少数派の貴重な意見が埋もれてしまいます。会議では「なぜその意見なのか」という理由に焦点を当て、異なる価値観の背景を理解することで、より納得感の高い合意形成が可能になります。

3. 発言偏り

回避策: タイムキーパーを別担当にし、指名順序を固定

会議では声の大きい人や積極的な人ばかりが発言しがちです。全員の意見を聞くために、発言回数を可視化し、発言の少ない人から順番に指名する仕組みを作ることで、全員参加の議論を実現できます。

4. 期限が守られない

回避策: Slackリマインド自動化、所要時間を明記

アンケートの回答期限が守られないと、会議の準備ができず、効果が半減してしまいます。所要時間を明確に示し、リマインドを自動化することで、回答率を向上させることができます。

5. ドラフトが抽象的

回避策: 行動・指標・例外の3点セットを必須化

価値観ドラフトが抽象的すぎると、実際の行動に落とし込めません。「顧客価値を重視する」ではなく「週次ベロシティより障害リードタイムを優先指標にする」のように、具体的な行動と指標を明記することが重要です。

まとめ

価値観の合意形成は一朝一夕にはできませんが、小さな実験から始めることで、チームの意思決定の質を向上させることができます。まずは3つの設問から始めて、徐々に内容を充実させていくことをお勧めします。

価値観の運用:定着させるための工夫

こういった共通の価値観を作ったのはいいものの、運用が難しいという話もよく聞きます。せっかく時間をかけて合意形成した価値観も、一度作って終わりでは、いつの間にか形骸化してしまいがちです。

WOOMSでは、毎週の振り返りタイムで、Keep, Problem, Tryを発表しています。その中のKeepとして「我々の価値観」を振り返る時間を1分程度取るようにしています。毎週必ず全体で見直すことで、価値観として定着することを狙っています。

この1分間の振り返りでは、単に価値観を読み上げるのではなく、「今週のチームの行動が価値観に沿っていたか」「価値観に反する判断をしていなかったか」を具体的に振り返ります。例えば「今週のリリース判断は、我々の価値観である『品質』を重視した判断だった」といった具合です。

継続的な振り返りにより、価値観は単なる理念ではなく、実際の意思決定の指針として機能するようになります。また、チームメンバー全員が価値観を意識する機会を定期的に作ることで、自然と価値観に基づいた行動が増えていきます。

価値観の合意形成は出発点に過ぎません。その後の運用こそが、チームの一体感と生産性向上の鍵となります。

おわりに: WOOMSではエンジニアを募集中です

ここまで読んでいただきありがとうございます。

私たちWOOMSは、廃棄物処理という社会インフラ領域に向き合うSaaSプロジェクトです。単なる"ごみの管理"にとどまらず、地域社会の課題解決と循環型社会の実現を支えるデジタルソリューションを提供しています。

チームの価値観を共有し、合意形成を大切にすることは、単なる効率化の話ではありません。多様な背景を持つメンバーが、それぞれの価値観を持ち寄り、対話を通じて共通の方向性を見つけ出すことで、より創造的で持続可能なチームを作ることができると考えています。

本記事では、実際のテンプレートやサンプルを豊富に盛り込みました。もしあなたのチームでも「意思決定の方向性がバラバラ」「会議でなかなか合意に至らない」といった課題を感じているなら、ぜひ今回ご紹介した手法を試してみてください。小さな実験から始めて、チームの価値観を少しずつ揃えていくことで、きっとチームの一体感と生産性の向上を実感できるはずです。

価値観を共有し、合意形成を大切にするチームで、次の当たり前を一緒につくりませんか?