はじめに

こんにちは!

元上司が書いた「面白いほど貯まる、信頼貯金の貯め方7選」がはてなブックマークで取り上げられていて、ちょっと羨ましいので追加で記事を書いてみようと思います。

今回は問題解決について、上司から様々な体系だった資料を共有頂いたので、自分なりに重要だと思う点をまとめていきたいと思います。

問題解決の重要性

問題とは、「あるべき姿」と「現状」とのギャップであり、このギャップを埋めることが問題解決の本質です。

例えば、百貨店の案内表示の例では、「お客様がスムーズに目的の場所へたどり着けるべき」というあるべき姿に対し、「お客様が場所が分からず店員に質問する」という現状があり、そこに問題が認識されます。

もし「案内表示はきちんと用意されているので大丈夫」「たまたまこのお客様がわからなかっただけ」と考えるなら、そこに問題は存在しません。問題は、意識してはじめて生まれるものです。

PDCAサイクルは問題解決の要

PDCAサイクルは、同じレベルで回し続けるわけではありません。Actionの段階を終えて次のPlanに移るとき、さらにレベルの高いPlanからスタートし、仕事のレベルを上げ続けることが必要です。

特に、Plan(計画)段階が最も重要であり、この計画をしっかり立てることで、その後の実行、評価、処置の工数を減らし、効率的な業務遂行が可能になります。P(計画)が不十分であると、結果的に非効率的な仕事の進め方となります。

問題解決の8つのステップ

問題解決手法は、以下の8つのステップで構成されています。

Step 1: 問題の認識 ~ぼんやりしている問題意識をクリアにする~

「問題」のまったくない仕事はありません。自業務で「何か変だなぁ」などとぼんやりした問題意識をはっきりとクリアにします。仕事の本来の「目的」に対し、問題意識をもって現状と比較することで、問題を発見します。

- 仕事の「本来の目的」は何かを考える

- 目的は、「誰(何)のために(対象)」「(何を) どうすること/どうなること(意図)」なのかを考えます

- 仕事の「あるべき姿」を考える

- 目的を達成するために、その仕事は「どうあるべきなのか」を考えます

- 「本来の目的」に対し、「あるべき姿」は本当に正しいか問い直します(組織の方針や目指すべき方向性と整合性はとれているか確認します)

- 現状を確認し、あるべき姿とのギャップ(問題)を明らかにする

- 「重要度」、「緊急度」、「拡大傾向」等から取り上げる問題を優先度から絞り込みます

- 重要度:問題解決時の効果の大きさ

- 緊急度:すぐに手を打たないと重大な結果を招くのかどうか

- 拡大傾向:放置した場合に、その影響や程度は拡大するのか、また現状維持か、縮小するのか

- 「重要度」、「緊急度」、「拡大傾向」等から取り上げる問題を優先度から絞り込みます

Step 2: 現状把握 ~事実で問題点を特定する~

ステップ1で見つけた問題について、現状を調査・分析して、解決すべき事柄を絞り込むステップです。場当たり的な対処とならないよう、現地現物で「定量的」「定性的」な情報を「事実」でしっかり把握します。

- 現状を詳細に調査し、情報を層別する

- 問題をいろいろな切り口(フレームワーク)から分析します

- 現地現物を心掛け、定量的・定性的なデータ(事実情報)を収集・整理します

- 例:業務のプロセスや状況を調査・明確化、時系列で見た変動・変化を把握、事象の推移やばらつき、かたより等に着目し特徴的な情報をつかむ

- 取り組むべき問題点を絞り込む

- 「重要度」「緊急度」「拡大傾向」などから優先順位づけし、取り上げる問題点を絞り込みます(重点指向)

現状把握に有効なフレームワーク

- 3C:Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)。

- 4P:Product(商品・製品)、Price(価格)、Promotion(販促)、Place(流通)。

- QMT:Quality(サービス・品質)、Money(コスト・売上)、Time(納期)。

- 4M:Machine(設備・システム)、Material(材料)、Method(方法)、Man(人)。

- 7S:Strategy(戦略・方針)、Structure(組織構造)、System(システム)、Style(風土)、Skill(能力・技術)、Staff(人材・工数)、Shared Value(価値観の共有)。

- ベンチマーク:当該の問題と同じような社内・社外(異業種含む)の好事例、失敗事例をベンチマークし、共通点や異なる点を確認し、成功要因、失敗要因の理由を探ることも問題解決に有効です。

Step 3: 目標設定 ~成果を測るものさしを作る~

現状把握で解決すべき問題点を見つけたら、次に目標を設定します。目標は、いわば「成果を測るものさし」です。自ら問題を解決するという意志をこめて、より高い目標を掲げ、自分自身の成長にもつなげます。

- 具体的、定量的な目標を設定する

- 対策実施後の目標に対する達成度が明確にできるよう設定します

- 「誰が(対象)」「いつまでに(期間)」「どのレベルまで(達成水準)」を明確にします

- 問題解決に向けてともに取り組むメンバー、上司と目標を共有する

目標数値の根拠

- 過去値/実績:昨年平均や前年実績など、過去のある期間の実績の平均値

- 目標値、計画値:事業や部門の計画で決められた値

- 実力値:過去において、もっとも有効な結果を出したときの値

- 理論的極限値:理論上で実現しうるもっとも良好な値

- 基準値、標準値:企業内、部門内で定められた基準や標準値

- 同業他社実績値:競合する同業他社、目標とする企業の実績値

- 業界平均:自社が属する業界における平均値

Step 4: 要因解析 ~問題を発生させている真因を突きとめる~

現状把握で特定した問題点をさらに深く調べます。なぜ問題が発生するのか「なぜ、なぜ」を繰り返し、真の要因(真因)を深く考えます。思い込みや憶測、先入観から要因を決めつけず、事実にもとづいて真因を追究することがポイントです。

- ゼロベースで「なぜ」を繰り返し、要因を洗い出す

- 先入観などから要因を決めつけず、できるだけ多くの要因を洗い出します

- 洗い出した要因は事実であることを確認する

- データ等で「事実」であるかどうかを裏付けます

- その事実が、「偶発的なもの」か「恒常的なもの」なのかを確認します

- 真因を特定する

- 改善したら目標が達成できる真因は何かを特定します

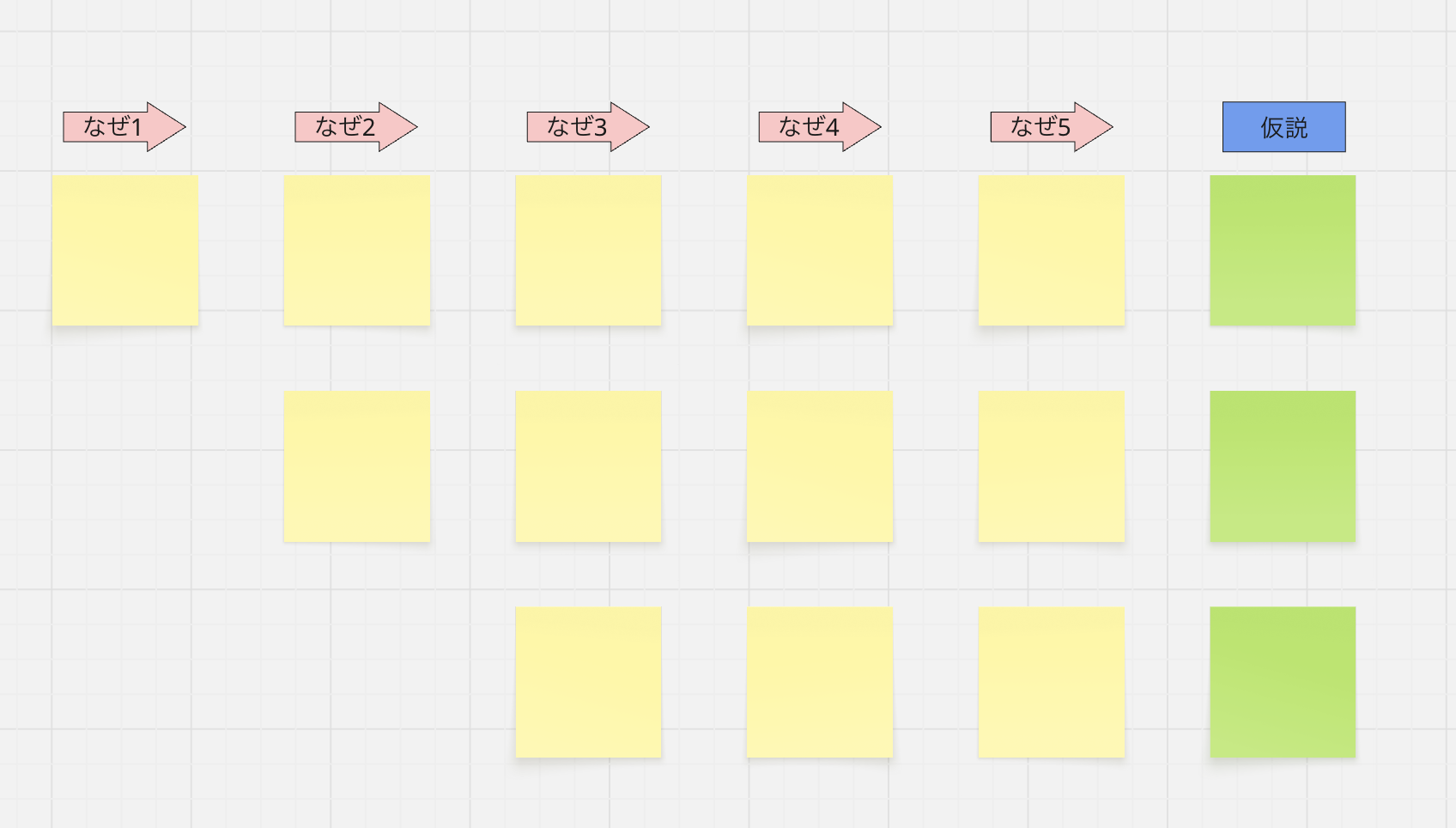

ロジックツリーの作り方

ロジックツリーは、特定した問題点の発生原因を探るのに有効な手法です。ある事柄が起こっている原因について「なぜ?」と問い、またその原因は「なぜ?」と繰り返して問い続けることによって、問題点の真因を追求することができます。

ロジックツリーを作る際は、モレやダブリがなく、左右の因果関係が成り立っている必要があります。ツリーが完成したら、必ず左から右の要因に「なぜ?」でつながるかの確認と、右から左へ「だから」でつながるかを確認しましょう。

(たまに私が使用している、なぜなぜ分析のフレームワークです)

Step 5: 対策立案 ~幅広く、柔軟に対策を考える~

「要因解析」で絞り込んだ真因に対し、それを取り除くための対策を前例や既成の枠にとらわれず、ゼロベースで柔軟に考えます。効果、コスト、納期、リスクなどの観点から、取り組む対策を絞り込み、実行計画を立てます。

- できる限り幅広く、たくさんの対策アイデアを考える

- アイデアを整理し、モレ、ダブリをチェックします

- 取り組む対策アイデアを絞り込み、具体化する

- 「効果」、「コスト」、「納期」、「リスク」などの視点から、アイデアを評価し、優先順位の高い対策を絞り込みます

- 実行計画を作成する

- 関係者のコンセンサスを得て、具体的な実行計画を作成します

- モレがないよう実施項目を洗い出します

- 5W2H:「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」「どのように」「費用は」を明確にします

Step 6: 実行 ~粘り強く最後までやり抜く~

実行計画に基づき、着実に実行します。自らが当事者意識をもち、粘り強く最後までやり遂げることがポイントです。上司やチームメンバーには適宜「ホウ(報告)・レン(連絡)・ソウ(相談)」を行い情報を共有することも、よりよい結果を導くために重要です。

- 実行計画に沿って、対策を確実に実行する

- タイミングよく進捗を管理し、チームメンバーと共有する

- 進捗は、「進度」(遅れていないか)と、「効果」(当初の目標が達成できそうか)の2つの視点で管理します

- 状況変化や問題が生じたときは、すみやかに計画を修正し、次の手を打つ

- 日頃から上司やメンバーと連携を密にとり、情報の共有を徹底します

Step 7: 評価 ~結果とプロセスを評価する~

評価というと、「結果」ばかりを思いがちですが、その「プロセス」も大切です。双方を客観的に評価し、適切な運用がされて初めて成果に結びつきます。

- 目標に対する「結果」と「プロセス」を評価する

- (1)結果評価:目標に対する達成度

-

(2)プロセス評価:目標に至るプロセス

- よりよい方法や改善点がなかったか

- 関係者との連携、情報の共有化を充分図ったか(計画、実行段階)

- 成功、失敗要因を検証、学習する

- 効果が得られなかった場合は、その原因を確認する

- 効果が得られた場合は、その成功要因をノウハウとして蓄積する

Step 8: 今後の展開 ~成果の定着と更なる改善へ~

このステップでは、得られた成果を維持するため、誰がやっても同じ成果があがるように、しくみとして定着させます。また、成果に満足することなく、より高い目標に向かって、業務を改善していくことが重要です。

- 得られた成果をしくみに落とし、成果が定着するよう日常管理する

- 新しい仕事のやり方を「標準化」します(マニュアルや業務フロー図を作成する)

- 勉強会を行うなど、関係者に周知徹底を図る

- 標準化が徹底されるまで日常管理する

- しくみを「横展開」する

- 横展開とは、成果のあった対策などを他部署にも広げ、組織として成果を共有すること

- より高い目標を設定し、再度PDCAサイクルを回す

- 標準のレベルを上げ続けるために、次の改善をスタートする

実践

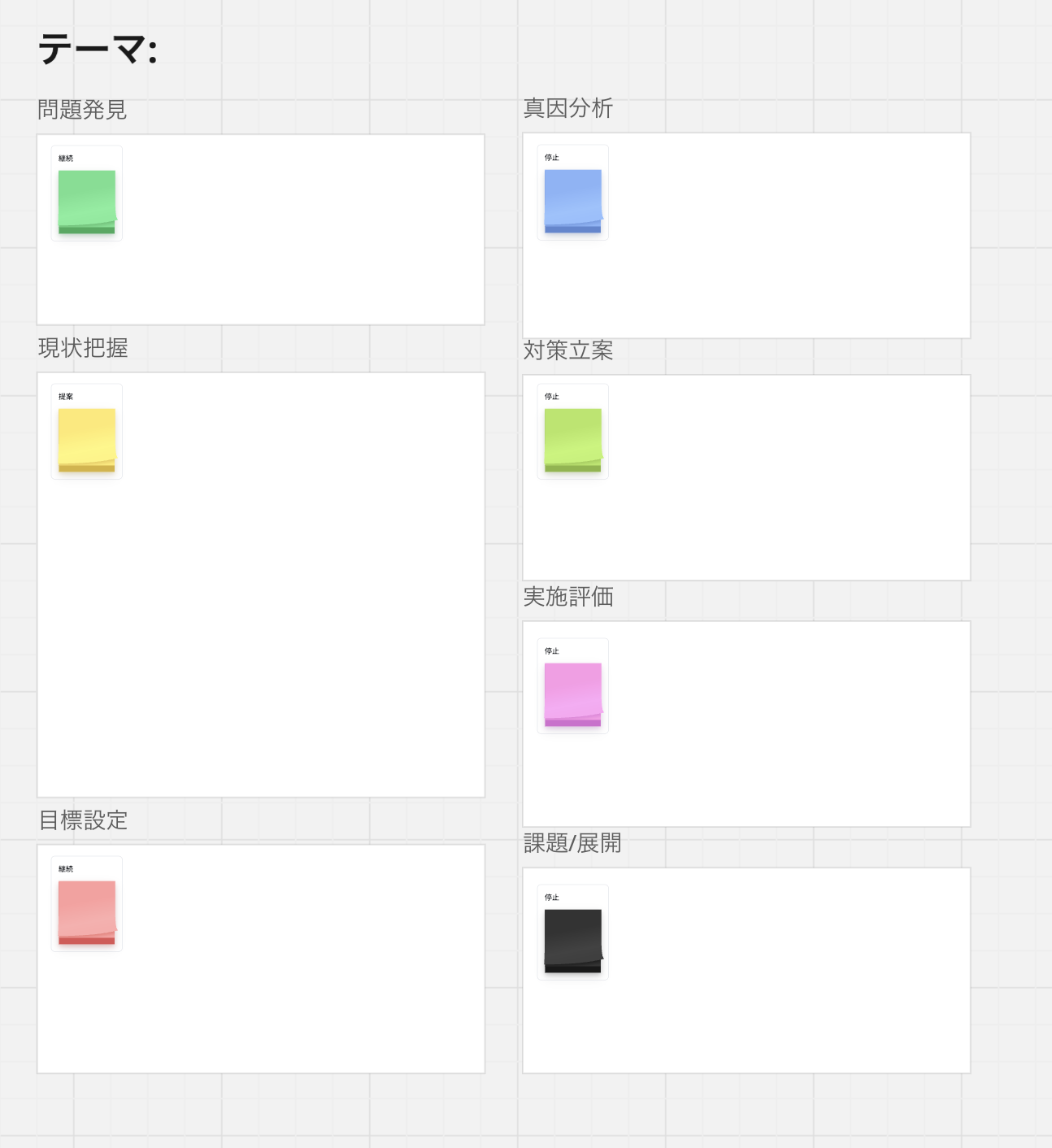

今までご紹介した8stepを参考に、下記のようなフレームワークを使用すると、管理しやすいかもしれません。

まとめ

今までは問題は提示されており、Howを考えることが大きなミッションでした。

しかし今後は解決しなければならない「問題」自体を決めていく必要があります。

直近でも問題特定から入らなければならないタスクがあります。

今回学んだことを活かして、肩をブンブンに回しながら、問題解決していこうと思います!!