始めに

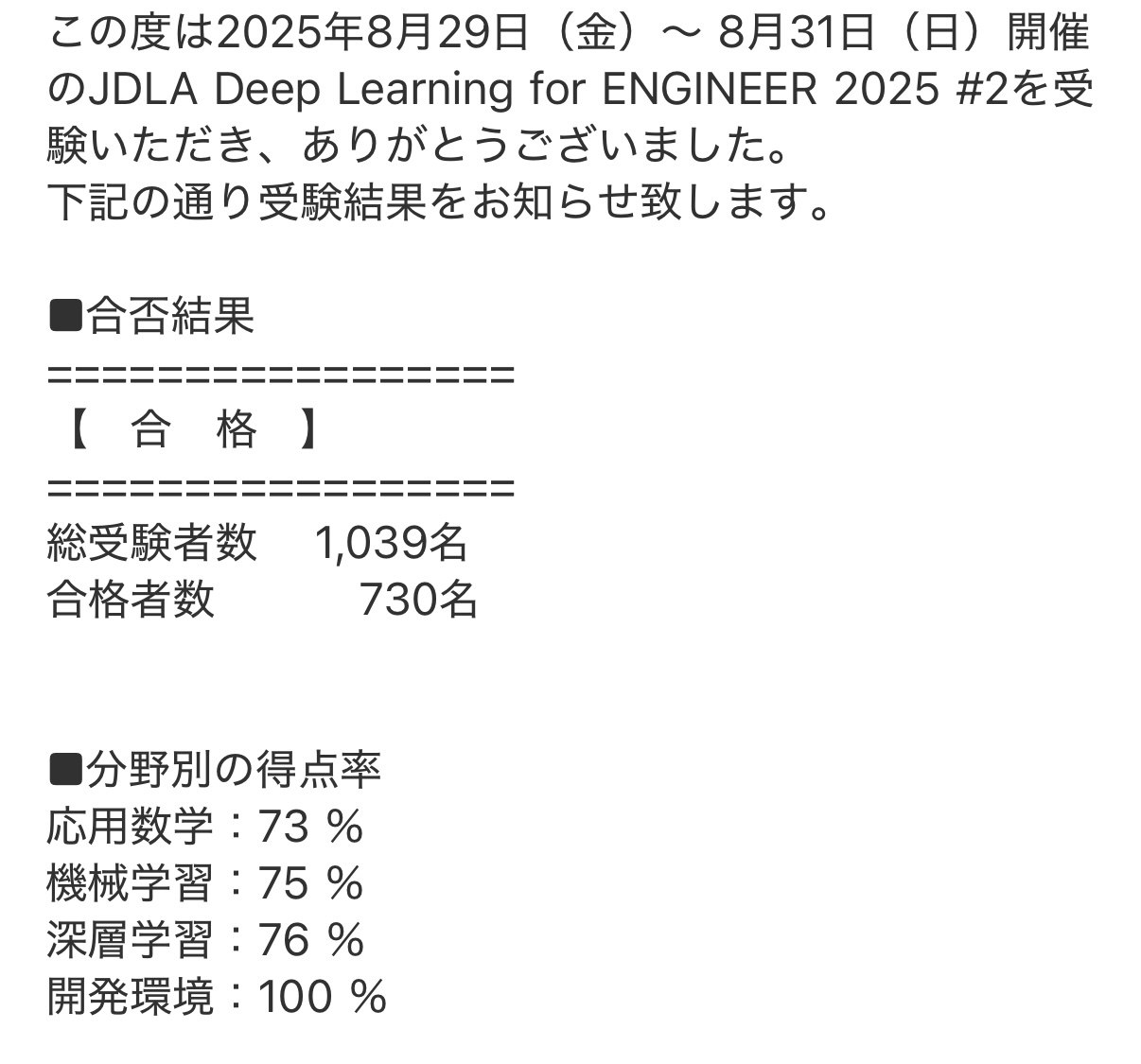

2025#2のE資格に合格したため、使用教材、勉強法を記載します。これから受験する方の参考になれば幸いです。

受験時の私のプロフィールを下記にまとめます。

・インフラエンジニア5年目

・化学系学部卒(線形代数は講義にて触れた程度)

・保持資格 基本情報技術者

上記の通り、深層学習ましてやpythonにも触れたことがない状態でした。

かかった期間

2025年の2月末から試験当日の8月末までの6ヶ月間

E資格とは

E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER)は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が認定する、ディープラーニングの理論と実装能力を有するエンジニアを対象とした資格試験です。以下、主な概要です。

概要・目的

ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装できる能力を認定する。

実務に使える知識・スキルを有していることの証明として用いられる。

受験資格・条件

・JDLA認定プログラムを、試験日の過去2年以内に修了していること。

認定プログラムとは、JDLAが定めるシラバスを満たす講座で、理論・演習・実装などを含むもの。

使用教材

私が使用した教材を紹介し、どのように活用したか(するべきか)、教材の良かった点、悪かった点を以下にまとめます。

認定プログラム

まずは、上記で述べた通り、JDLAの認定プログラムを受講および修了しなければなりません。

私が受講した認定プログラムは、株式会社AVILENの「全人類がわかるE資格講座」です。

講座の構成としては、Eラーニング、コーディング試験、プロダクト開発、修了試験となっています。

全てのプログラムの完了を持って、修了者ナンバーが貰え、本試の受験ができるようになります。

プログラムの選定理由は、会社から指示されたためです。そのため、記載内容は参考程度にご自身で他プログラムと比較検討して頂ければと思います。詳細は後述しますが、総合的に見て受講してよかったと思います。

活用方法

復習およびアウトプットを重視し、講座を進めました。

具体的には、Eラーニング、コーディング試験共に単元ごとに分かれているため、学んだことをすぐにアウトプットするために、Eラーニングを一単元終わらせる毎に同じ単元のコーディング試験に取り組みました。

それら二つを全て終わらせた後に、プロダクト開発に取り組みました。Eラーニングで投影された資料がPDFで閲覧できるため、プロダクト開発中も隙間時間に何度も復習をしました。

プロダクト開発は、取り組む内容は自分で決められます。つまり、自分の裁量により難しくも簡単にもすることができます。自分で一から手を動かすため、選んだ分野に対しての理解度はかなり高まりますが、逆に言うとその分野しか理解度は上がりません。また、難しさに比例して費やす時間も多くなるため、広い知識が問われるE資格において、プロダクト開発に時間をかけることはコスパが悪いです。

最後に修了試験ですが、無料で受験できる回数は二回のみのため慎重に考えてしまいがちですが、過去問もなく傾向と対策が立てづらいため、まずは「敵を知る」という目的で早い段階に一回目を受けることをお勧めします。そこから修了試験の復習を行い、傾向と対策を立て、要点を抑えた講義資料の復習をし二回目の受験に臨むべきです。

修了試験合格後は、【修了者限定】E資格試験対策コースを活用し苦手分野の問題を繰り返し解いたり、本試と同程度の問題数が出題される練習問題に取り組みました。

教材の良かった点、悪かった点

良かった点

・Eラーニングで視聴する講義動画は短い時間で分割されているため、勉強開始の精神的ハードルが低い。

・難易度起因かもしれないが、プロダクト開発の採点が早い印象。

・修了試験の難易度は高めであり、合格が本試への自信につながった。

・図が多用されており、視覚的にわかりやすい。

・体系的にまとめられており、モデルごとの特徴がわかりやすい。

悪かった点

・講義動画は資料投影であり、マウスポインタ―を使わずにただ読まれただけだと、どこを説明しているのか分からない。

・修了試験に回数制限があるわりに、傾向と対策がたてづらい。

徹底攻略ディープラーニングE資格エンジニア問題集

通称「黒本」です。

選定理由としては、社内の合格者が難易度および解説の分かりやすさから推していたことと、E資格唯一の問題集であるためです。ですが、最新の試験シラバスには対応していない点が難点です。

活用方法

AVILENの修了試験合格後に、本試へ向けたアウトプット量を増やす目的で、取り組みました。

kindleにて電子書籍版を購入し、自宅での学習に加え通勤の電車内やお昼休憩を使用し学習を進めました。分からないことは深く考え込まずに進めることを意識し、周回することを目指しました。

前述した理由から、シラバスと照らし合わせて問題の取捨選択することをお勧めします。

教材の良かった点、悪かった点

良かった点

・目的であるアウトプット量を増やせた。

・難易度が難しすぎず、易しすぎず適切。

・分野ごとに分かれており、体系的に学習できた。

・解説が豊富であった。また、解説部分に、E資格へのアドバイスの記載があった。

悪かった点

・最新のシラバスに未対応であった。

学習において意識したこと

分からないことは、そのままにせずにAVILENの質問窓へ質問したり、CHATGPTに質問したりして都度不明点を潰し、分からないストレスを直ぐに解消することを意識しました。

CHATGPTのプロンプトでは、E資格対策のポイントとモチベアップの一言を入れるようにしました。

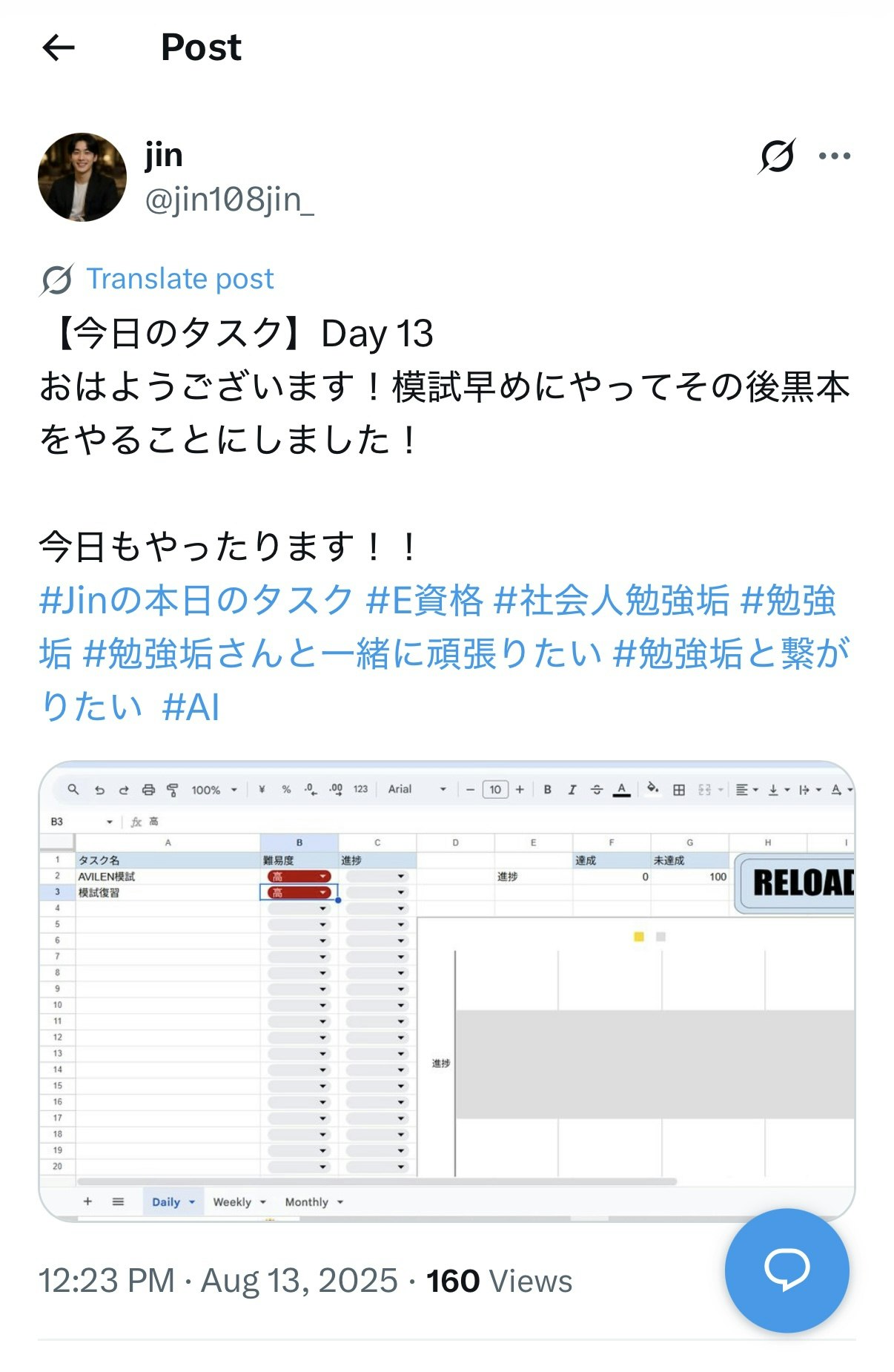

また、一番効果的かつ他分野にも活用できることとして、やることを洗い出して毎日Xに投稿することです。それをすることにより、強制力が働き怠けることなく、予定通りに学習を進めることができました。私は、スプレットシートでGASを活用しタスクの進捗を可視化し、モチベ管理もあわせて行いました。

GASの詳細な内容は割愛します。ご興味がある方は反応もしやすいため、XにてDMして下さい。

振り返り

復習やアウトプットに重点を置いたことにより、記憶の定着がスムーズであった。

また、タスクの宣言や疑問点の早期解消もモチベ管理や理解度において有用であった。

教材については、E資格 精選問題集(白本)やゼロから作るディープラーニング(ゼロつく)等、私が取り組んだ以外にも存在するが期間の兼ね合い上、二つに絞り習熟度を上げる選択をして正解だった。

本試の感想としては、応用数学とコーディングをもっと対策しておけばよかったなと思った。