はじめに

ごあいさつ

この記事は、「CivicTech & GovTech ストーリーズ Advent Calendar 2020」の15日目の記事です。

こんにちは。CODE for GIFUの天川です。

CODE for GIFUでは、東京都のサイトからforkした「岐阜県新型コロナウイルス感染症対策サイト」を運営しており、

地方での事例の共有として、本サイトがどのように立ち上がり、最終的に岐阜県公認化を得られたか、についてお話させていただきます。

なぜこの記事を書いたか

東京都から3月の時点でforkしてから、コントリビュータの皆さんになにかお返しできることはないか、と考えていましたが、目新しい技術ではなく(本当はできれば嬉しかったけど)、地方自治体の行政とどう協働したか、標準データセットでは合わないところをどうしたか、など、地域にどのようにフィットさせたか、という事例を共有することが、皆さんへの恩返し・貢献になるのではないか、と考えたためです。

そのため、なるべく現場感が伝わるように、Slackの実際のやりとりを使用しています。

私達の取組が、少しでも皆さんにとって参考になれば幸いです。

発表資料(Slideshare)

2020.10.31 UDC岐阜 勉強会

https://www2.slideshare.net/ssuserd89201/201031-239028107

開発情報

URLなどの情報

岐阜県コロナウイルス対策サイト

https://covid19-gifu.netlify.app/

Github

https://github.com/CODE-for-GIFU/covid19

改善要望、お問い合わせなど

https://forms.gle/VBeVXFY8EQD6uJ6e7

岐阜県オープンデータカタログサイト(コロナ関連)

https://gifu-opendata.pref.gifu.lg.jp/dataset/c11223-001

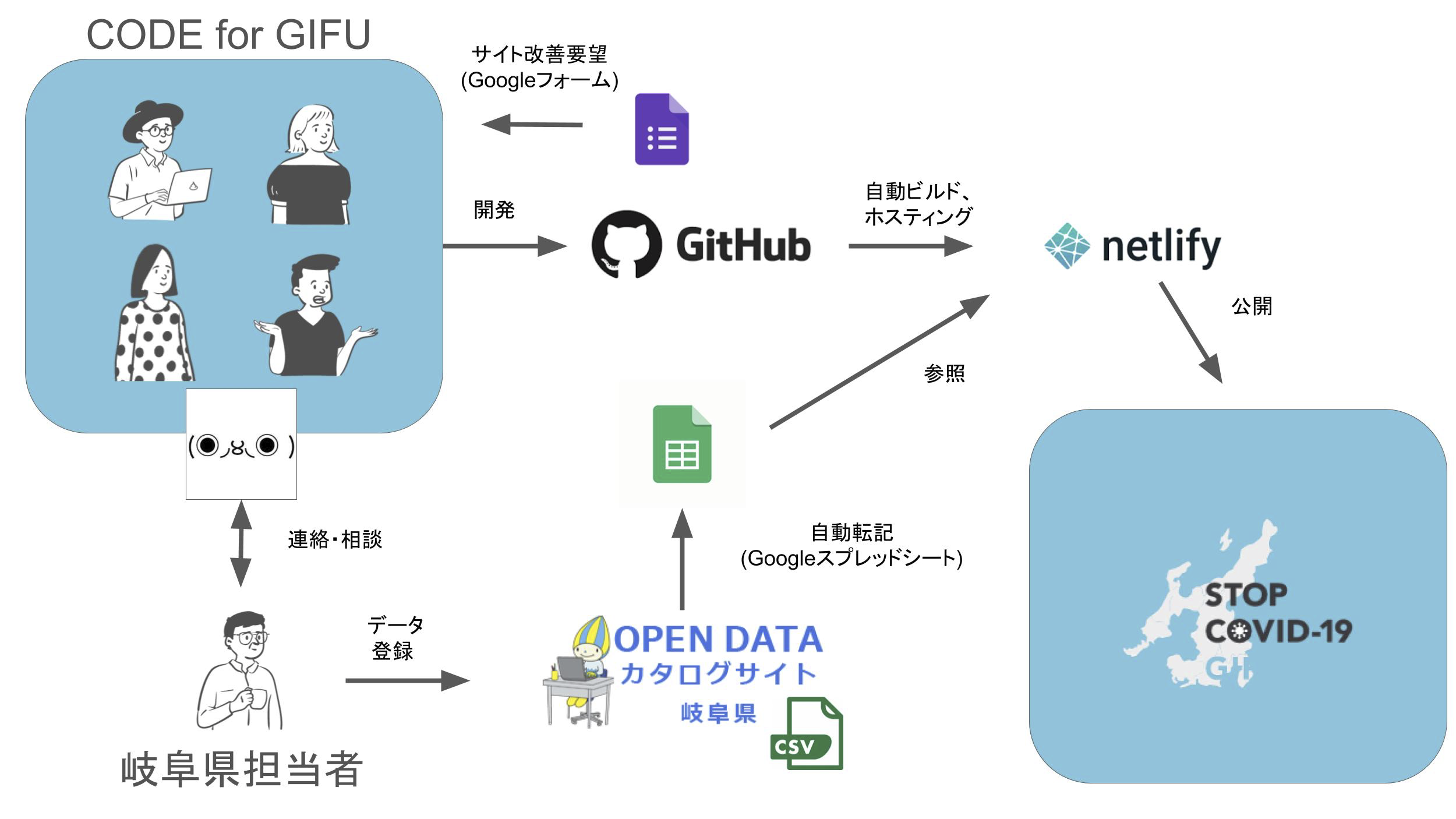

構成

岐阜県版新型コロナ対策サイト公認化までの流れ

3月の立ち上げから5月の公認化までの流れを時系列で紹介します。

流れとしましては、大きく分けて

- 立ち上がり期

- オープンデータ接続&公認化

の2段階です。前半はシビックテックチームとしてのCODE for GIFUがどのようなことをメンバーで決め、開発を進めたかがポイントとなり、後半は岐阜県との連携にあたり、どのようなことを調整したのか、がポイントとなります。

時系列

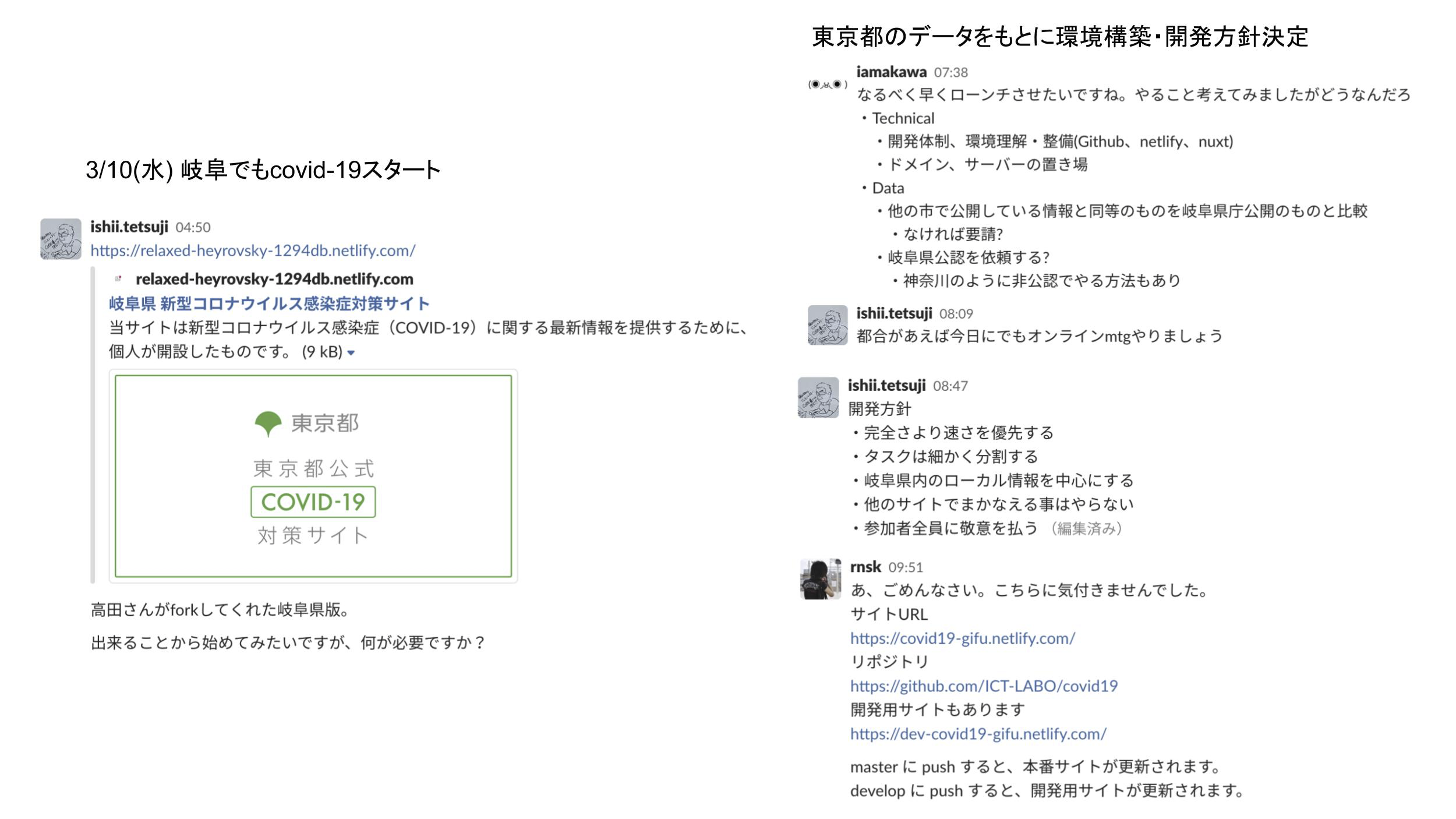

3/10(水) 岐阜でもcovid-19スタート、東京都のデータをもとに環境構築・開発方針決定

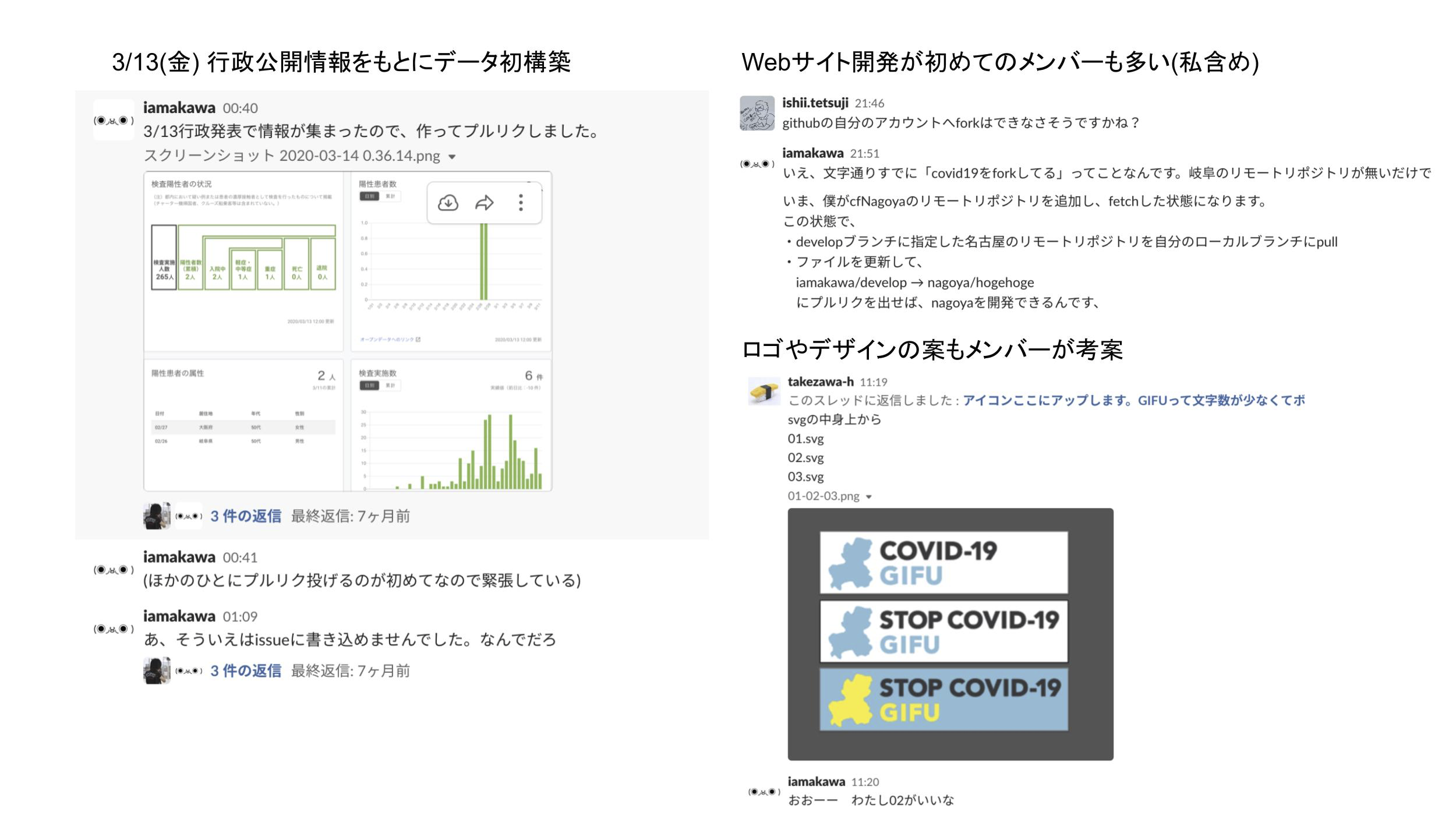

3/13(金) 行政公開情報をもとにデータを初構築

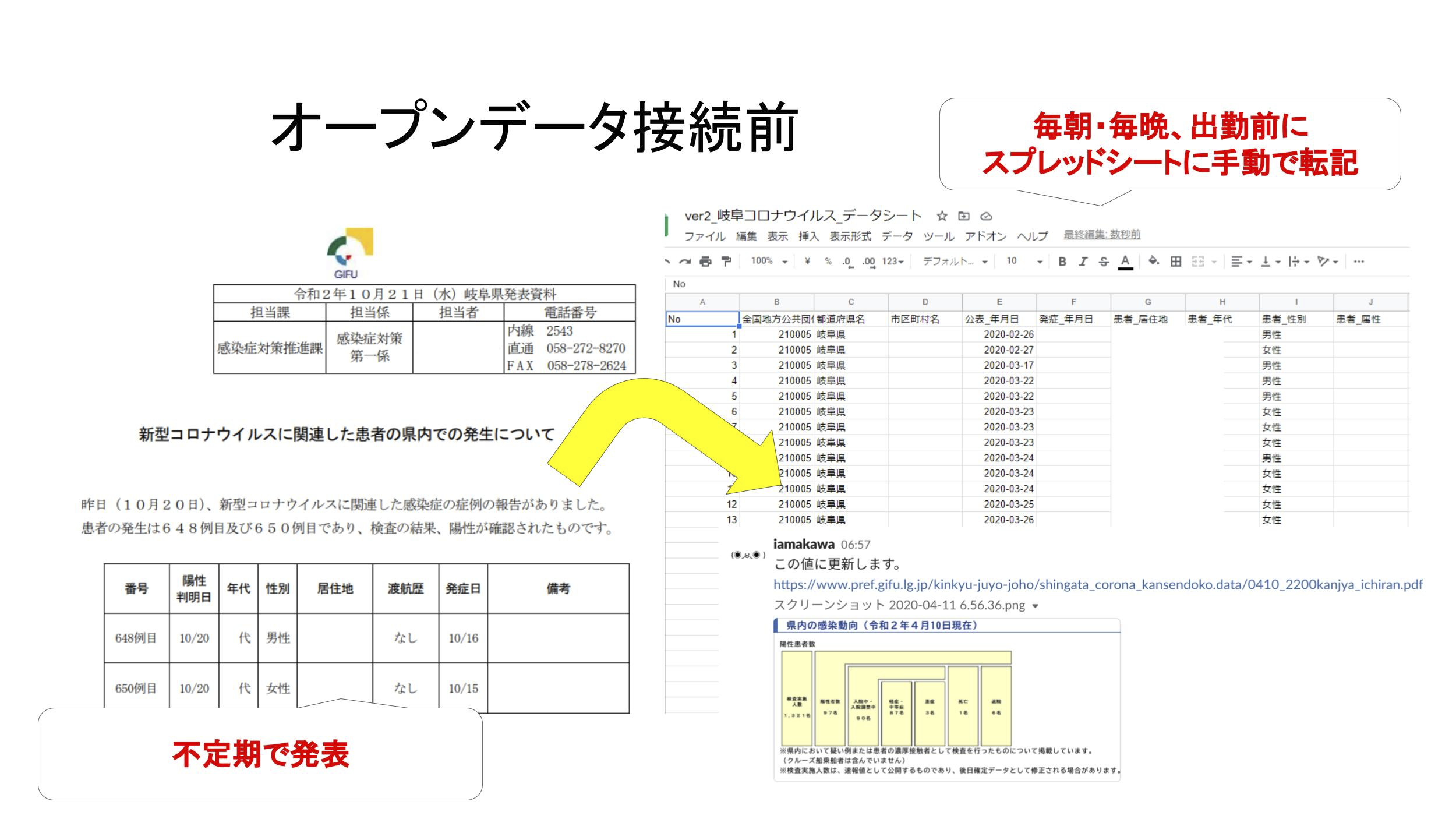

オープンデータではありませんでしたが、当初から岐阜県がPDF等で感染者情報を更新していたため、サイトの更新は可能でした。そこで、最小限の情報のみ搭載したバージョンを急ぎ開発しました。

当時、私含めてメンバーはgithubを使った大人数でのWebサイト開発ははじめてで、プルリクを出すときにものすごく緊張したことを覚えています。ロゴやデザインの案もメンバーが考案しています。

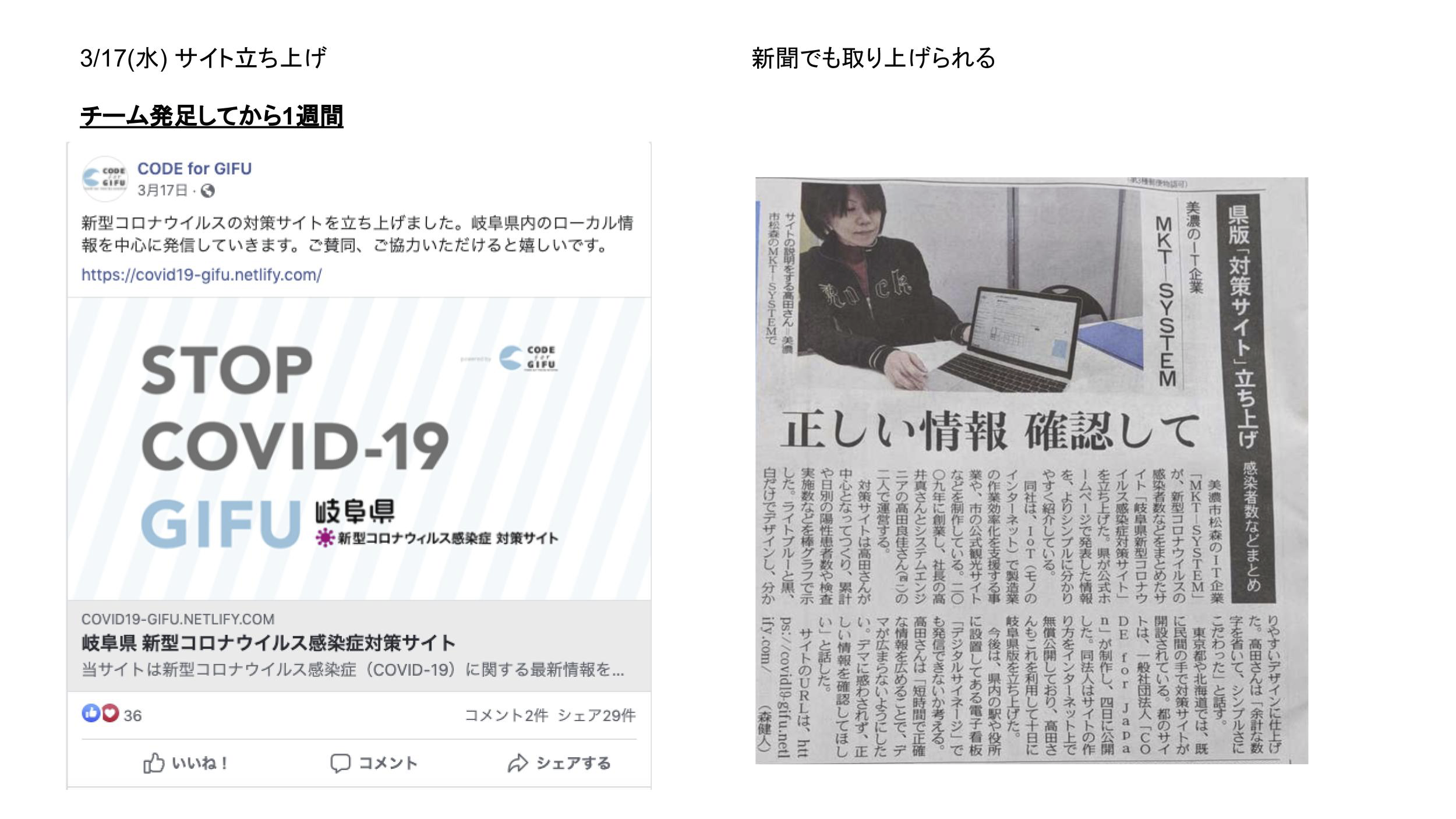

3/17(木) サイト立ち上げ

東京都のサイトをforkしてから1週間で、サイトの立ち上げを行いました。

その後、サイトを閲覧した新聞にも取材をいただきました。

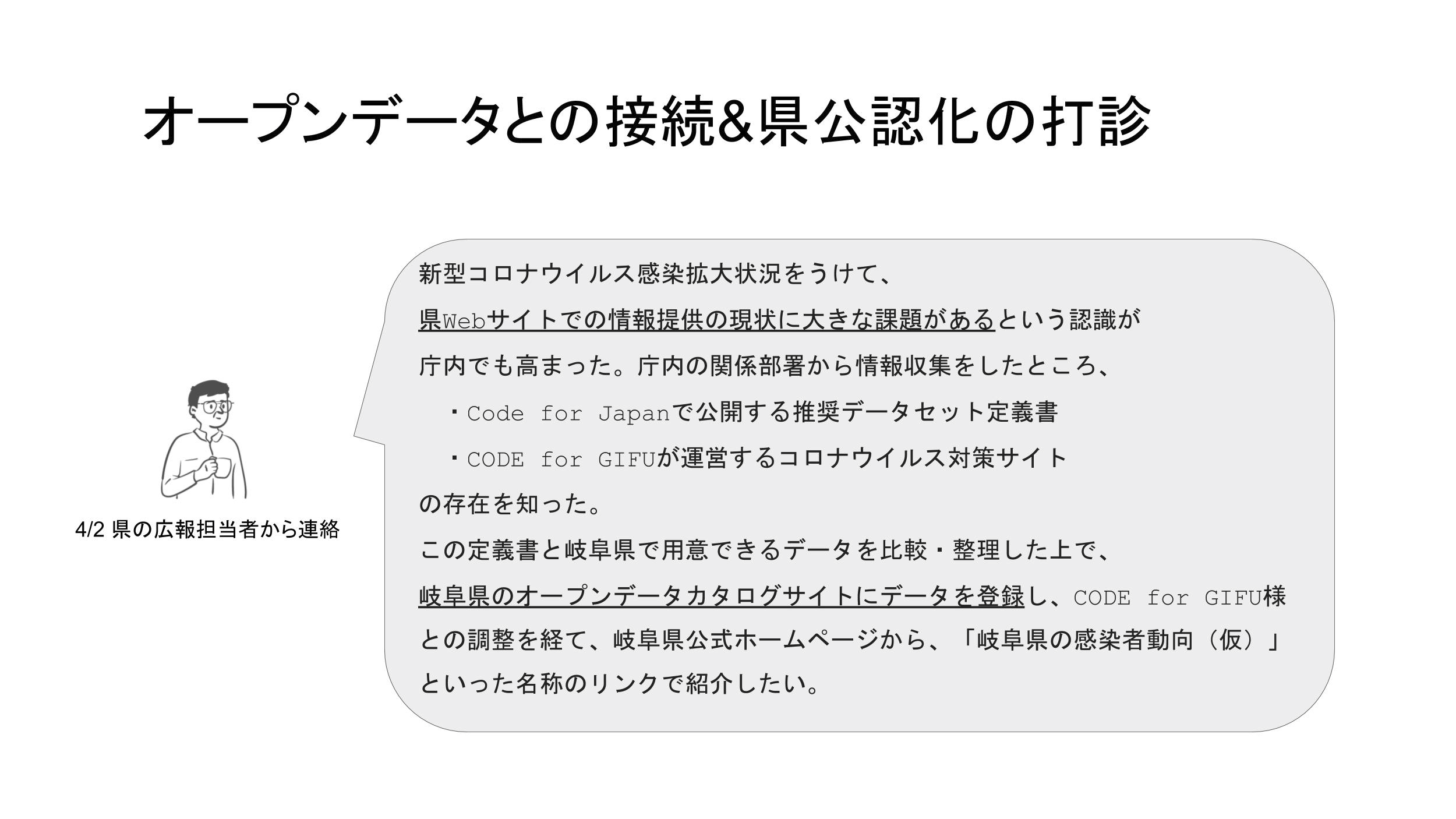

4/2(木) オープンデータとの接続 & 県公認化の打診

サイトローンチ以降、手動でのデータ更新を行っていました。

- PDFを毎朝・毎夜確認

- 手動でGoogleスプレッドシートを更新

- 作業時間はそこまで長くはないが、やはり大変

そんなとき、岐阜県広報担当者の方より、ご連絡いただきました。

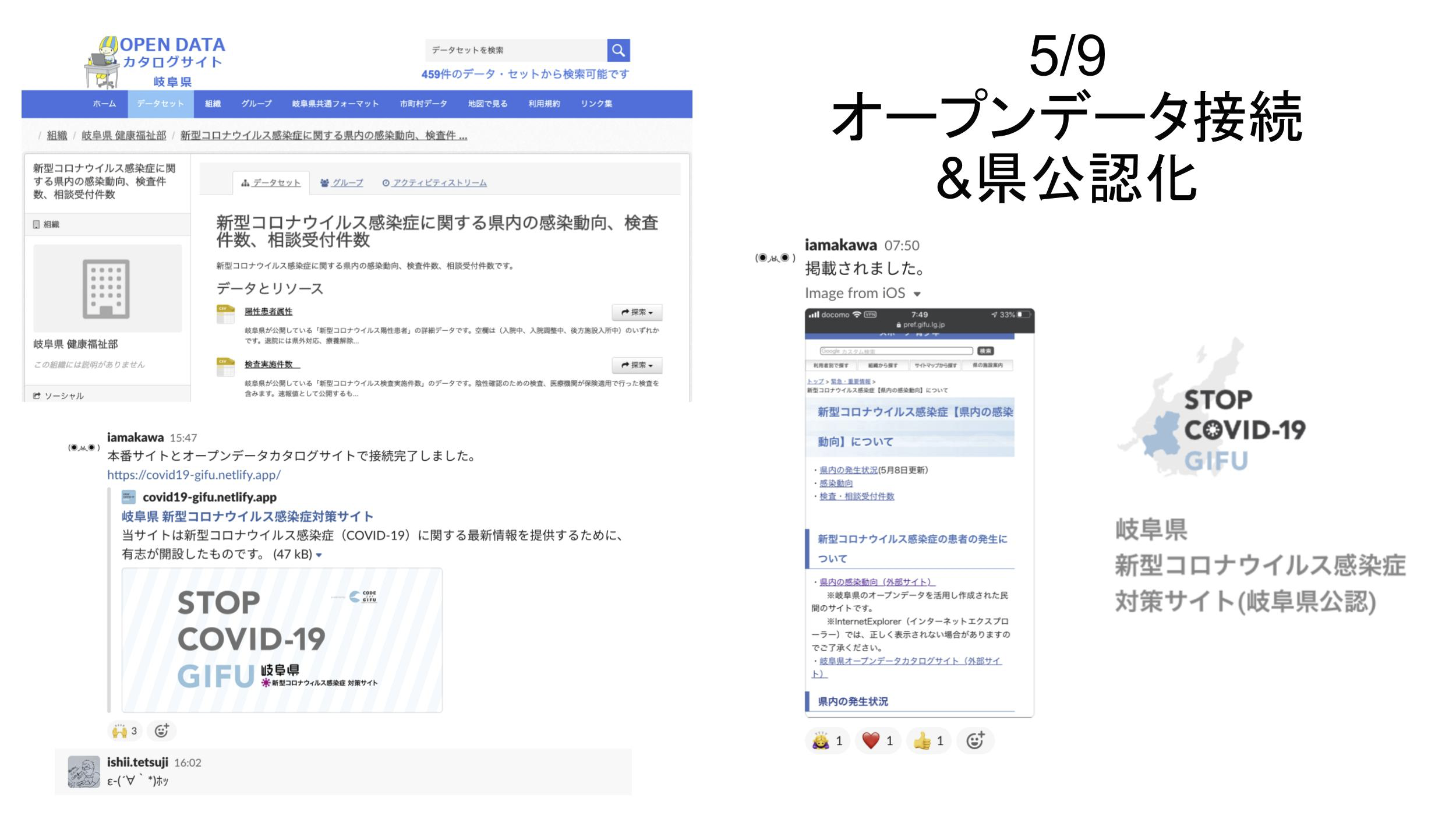

そして、いくつかの話し合い&オープンデータのテスト接続を経て・・・

5/9(土) 岐阜県公認化 & オープンデータ接続

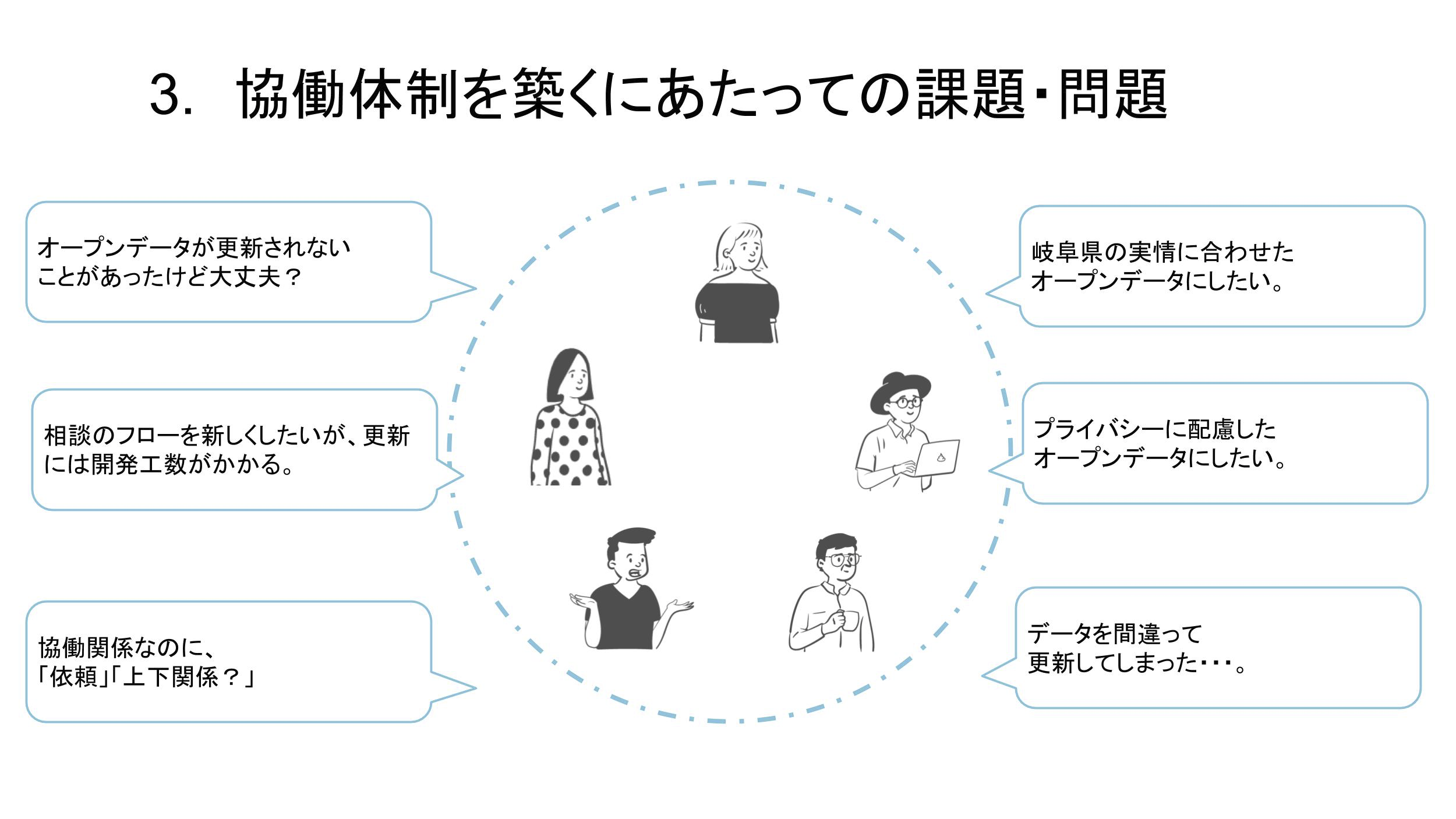

協働体制を築くにあたっての課題・問題

打診をいただいたものの、すぐにオープンデータ化できたわけではありませんでした。

どのような協議を行ったか、どういう議論が行われたのかを紹介します。

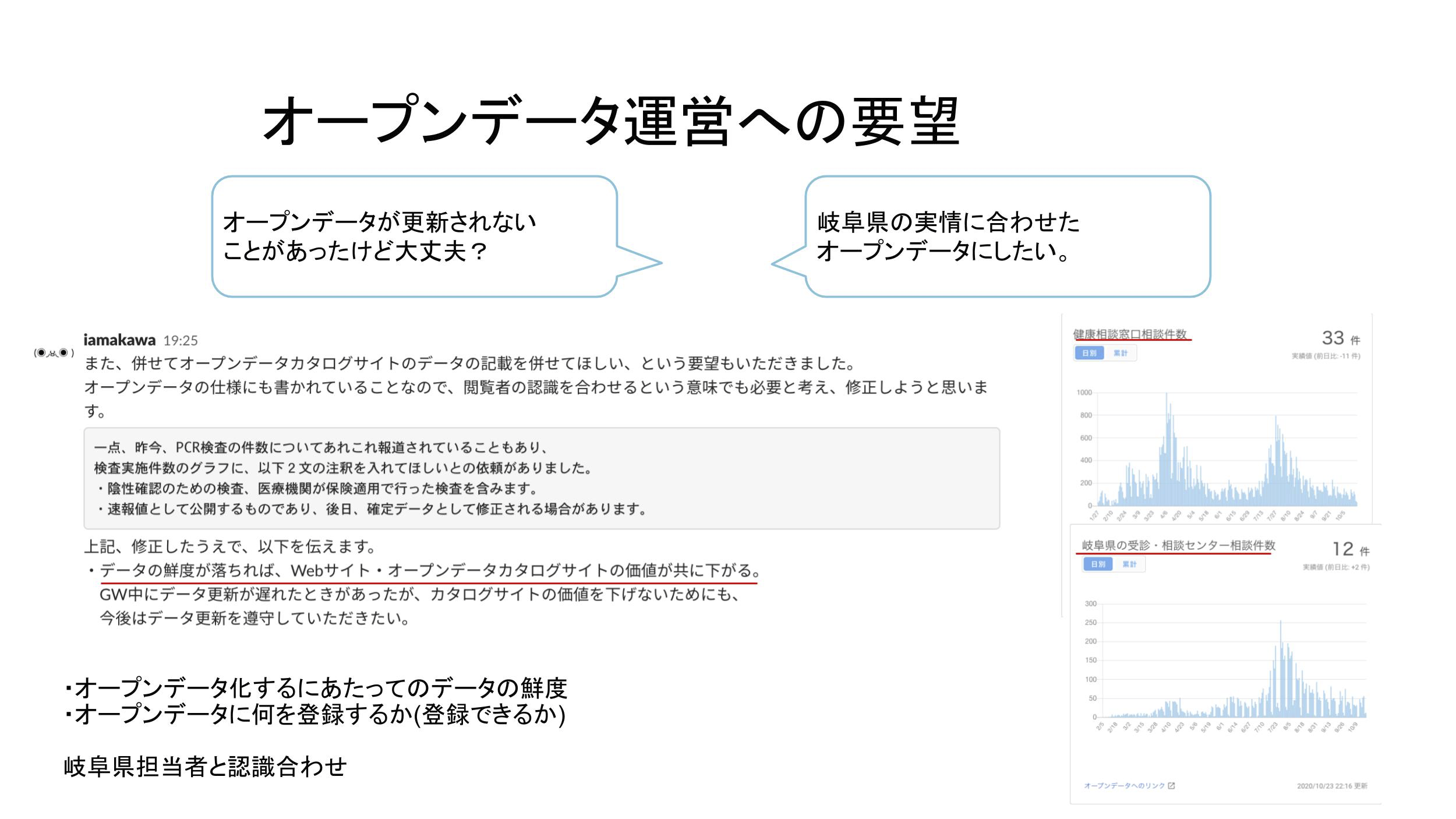

オープンデータ運営への要望

オープンデータ化する前には、CODE for GIFUと岐阜県とでオンラインで話し合いの場を持ち、

下記のようなことを公開前に事前に協議しました。

- オープンデータに何を登録するか(何を登録できるか)

- オープンデータ化するにあたってのデータの鮮度

- データの鮮度が落ちれば、Webサイト・オープンデータカタログサイトの価値が共に下がる

- Code for Japanが作成したオープンデータ項目定義書と実運用とが異なる箇所(岐阜県の場合は、死亡者の属性の取り扱い等)県のサイトにどのように掲載されるか

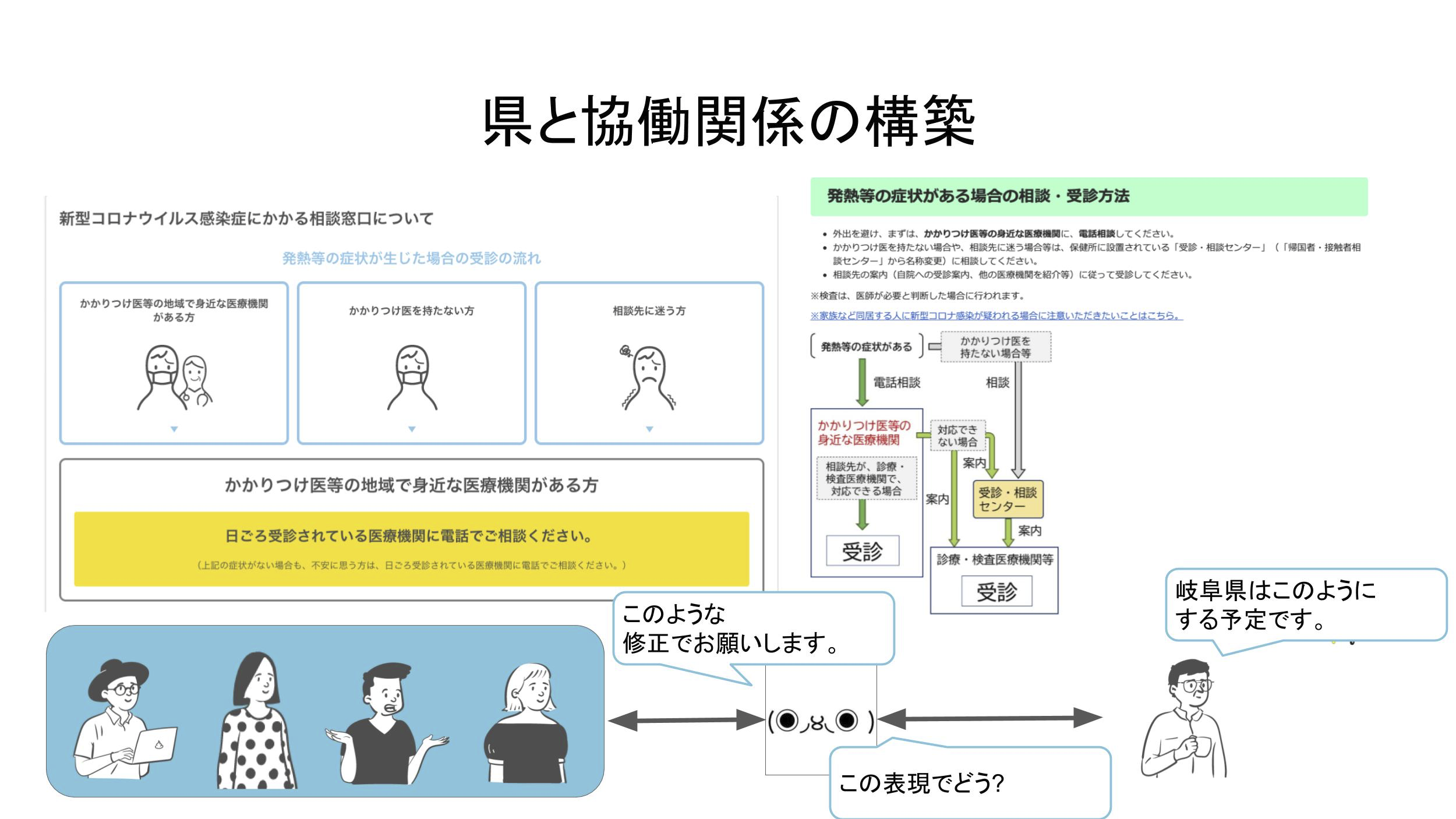

県と協働関係の構築

CODE for GIFUと岐阜県との当初の体制は下記の図のとおり、天川が一手に連絡の窓口を担っていました。

そこで、問題が発生しました。

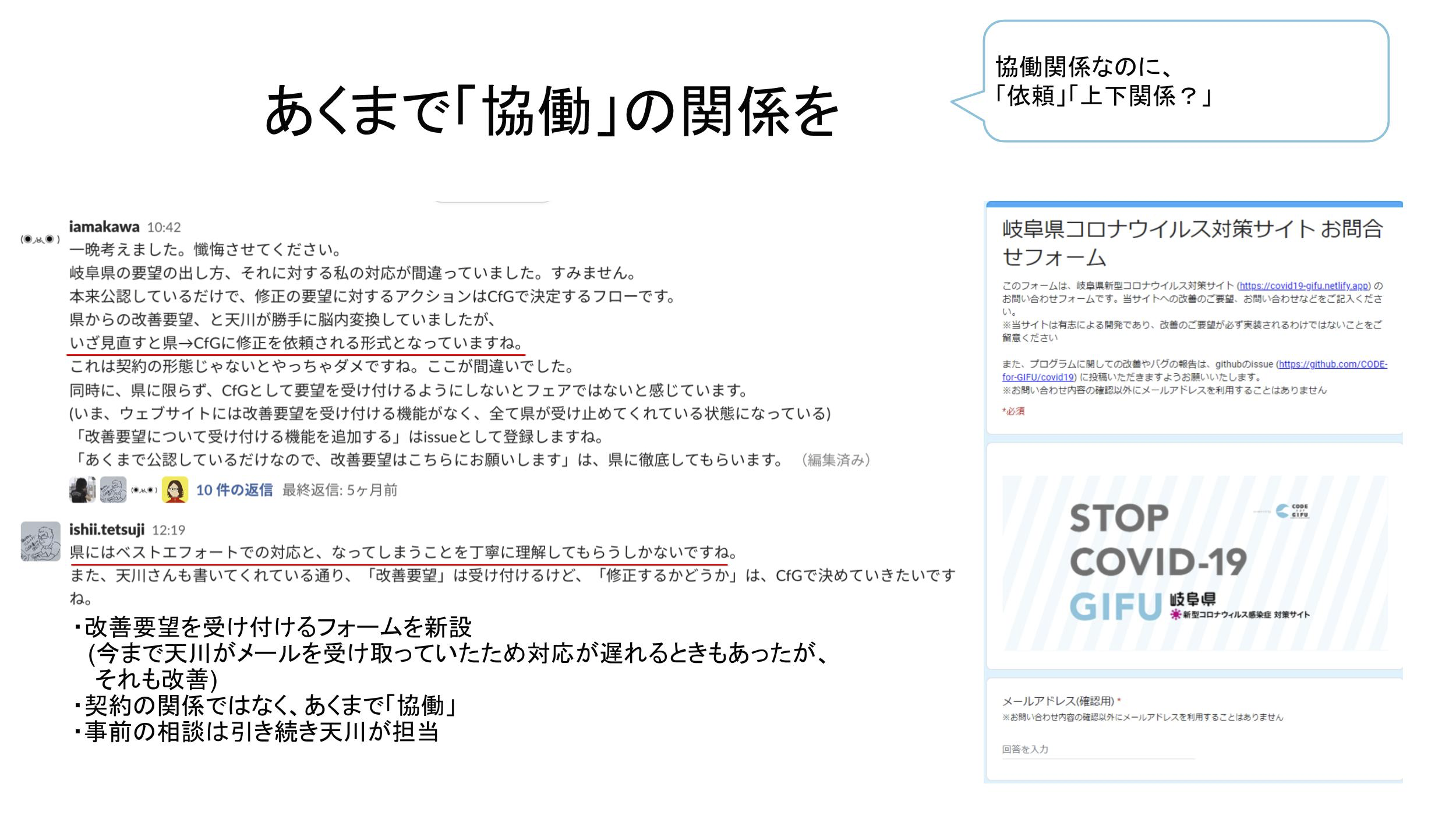

- 協働関係なのに、県からの要望は「依頼」のように感じられ、「上下関係」が発生しているのではないか?

- あくまでCODE for GIFUの対応がベストエフォートでの対応であることを理解いただく

- 天川が対応できないときに、CODE for GIFU全体での対応スピードが落ちる

- 当時のWebサイトは改善要望を受け付ける機能がなく、全て県が受け止めてくれている状態になっていることも問題

そのため、県と協議し、改善要望を受け付けるフォームを新設しました。

運用については、下記のような取り決めを行いました。

- 契約の関係ではなく、あくまで「協働」

- 事前の相談は引き続き天川が担当

改善後は、事前相談ベースと要望ベースでの相談フローが走るようになり、スピード感・スケジュール感のある開発ができるようになりました。

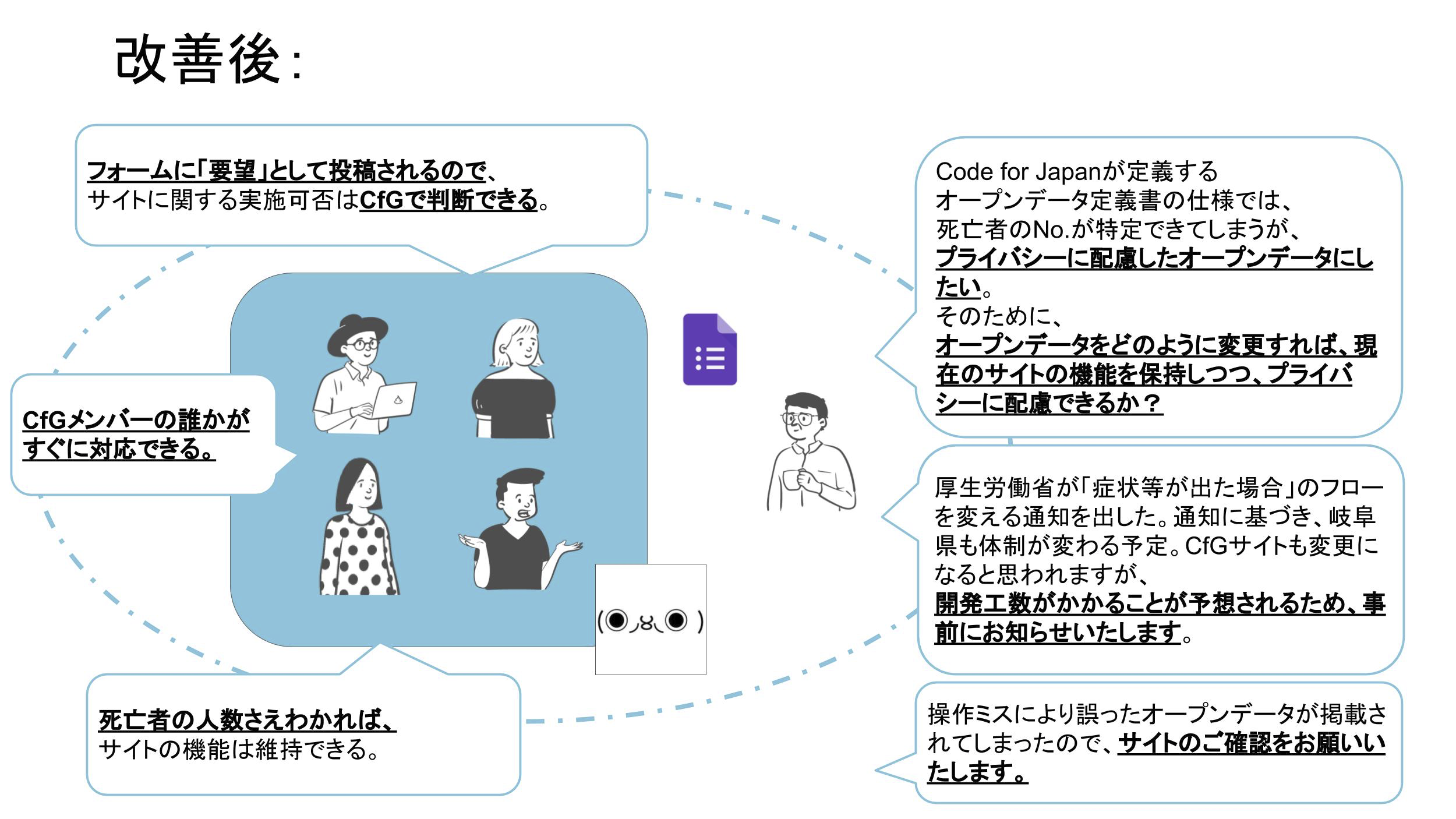

改善後に話し合われた内容の紹介

- Code for Japanが定義するオープンデータ定義書の仕様では、死亡者のNo.が特定できてしまうが、プライバシーに配慮したオープンデータにしたい。そのために、オープンデータをどのように変更すれば、現在のサイトの機能を保持しつつ、プライバシーに配慮できるか?

- 死亡者の人数さえわかれば、サイトの機能は維持できる。(運用に併せたデータ形式の提案)

- 厚生労働省が「症状等が出た場合」のフローを変える通知を出した。通知に基づき、岐阜県も体制が変わる予定。CfGサイトも変更になると思われますが、開発工数がかかることが予想されるため、事前にお知らせいたします。

- サイトの一部リニューアルに併せたスケジュール調整

- 操作ミスにより誤ったオープンデータが掲載されてしまったので、サイトのご確認をお願いいたします。

- CfGメンバーの誰かがすぐに対応できる。

- フォームに「要望」として投稿されるので、サイトに関する実施可否はCfGで判断できる。

所感

12/15現在でも開発は継続していますが、現時点での所感です。

- オープンソース/データを使った協働で高スピード開発

- 行政の問題意識、CivicTechの「動くモノ」のコラボ

- 役に立つものを作ったところ、見てくれるひとがいた。いかにマッチングしていくかの関係づくりが唯一絶対のソリューション

- 新しいことを行っているので、問題が起こるのは当然。

- 協働の関係を築きながら、少しずつ改善(“ちょっと”が重要)

- 対立、思いのずれはむしろ歓迎。走りながらめざす

- ITは課題解決の手段ではなく、きっかけにすぎない

- 県のご担当の皆様、開発メンバーの皆様のおかげ

- 少しでも多くの人に情報を届けられたらと思う

- 東京都のサイトをforkしてからだいぶ時間が経っており、新しく追加された機能の追従、技術の取捨選択が行えていていないことは課題。

- 残念ながら、このサイトの役割はまだ続いている。今後も良好な関係を築きながら、開発を行っていきたい。

本プロジェクトに参加したメンバー(敬称略)

Github

- rnsk

- iamakawa

- tetsuji1122

- mikkame

- site-lab

CODE for GIFU

- rnsk

- iamakawa

- ishii.tetsuji

- takezawa-h

- shinya

- 世良満久

- 45451

Special Thanks

- 柳瀬様をはじめ、岐阜県感染症対策推進課のみなさま

- 美登様をはじめ、岐阜県広報課のみなさま

- 東京都コロナウイルス対策サイトを始めとした、covid-19サイト開発者の皆様

おわりに

CODE for GIFUの活動にご興味のある方は、ぜひメッセージください!

Facebookページはこちら

https://www.facebook.com/code4gifu/

Webサイトはこちら

https://codeforgifu.jp/