Microsoft LLM ワークショップへ参加したので、その時の学びを記録する。

1. 理解重視のエンジニアへ

-

「動いたら終わり」ではなく、挙動と構造を理解するエンジニアになる必要がある。

- サンプルコードを動かすだけでなく、ドキュメントを読み、動作原理・設計意図を理解することが重要。

- LLM活用も同様で、動作したあとに挙動を理解する姿勢が求められる。

-

ブログ記事や古い教材の信頼性は低下している。

- LLM登場以降、情報更新が早く、古い記事はライブラリや依存関係が動作しない場合が多い。

-

新しいツール(例:Azureリソース)を積極的に触ることで理解が深まる。

2. AI駆動開発

ワークショップでは、以下のシステム設計〜実装の一連の流れを、AIで一気にやるデモがあった。

開発ステップ

-

課題設定

- 成功事例・失敗事例を整理し、課題を具体化する。

-

アクター定義とユースケース設計

- 例:「この課題に対してどんなユーザーがどう使うか」

- AIに「課題からユーザーストーリーを抽出してください」と依頼。

-

要件定義・機能要件

-

非機能要件

-

アーキテクチャ設計(Mermaid記法などで図示)

-

データモデル設計(ER図)

-

画面遷移図

- ※「データフロー図」と「画面遷移図」があれば、他の設計は柔軟に補える。

-

サンプルデータ作成

- SQL/NoSQLいずれでも可。挿入手順書も生成可能。

実装フェーズ

- DB作成 → データ挿入文生成

- Vue.js3 で画面構築

- 環境構築手順書の作成

- ダミーデータでUI動作確認

- Azure FunctionでAPI実装(DB連携前)

- 画面とAPIの連携

- APIとDBを統合

- レポート出力用クエリの作成

- Azureリソース選定支援

- デプロイ手順の生成と自動化

AIに「設計書」「手順書」まで作成させることがポイント。

3. 会話型開発のすすめ

- 全自動化よりも、会話を重ねながら進める開発が望ましい。

- 毎回エージェントをリセットせず、継続的な会話(=RAG的な利用)でコンテキストを保持する。

- LLMはステートレスのため、入力トークンが多いとコスト・精度ともに悪化する。

→ 対話を分割し、小さく繰り返すやり方が効率的。

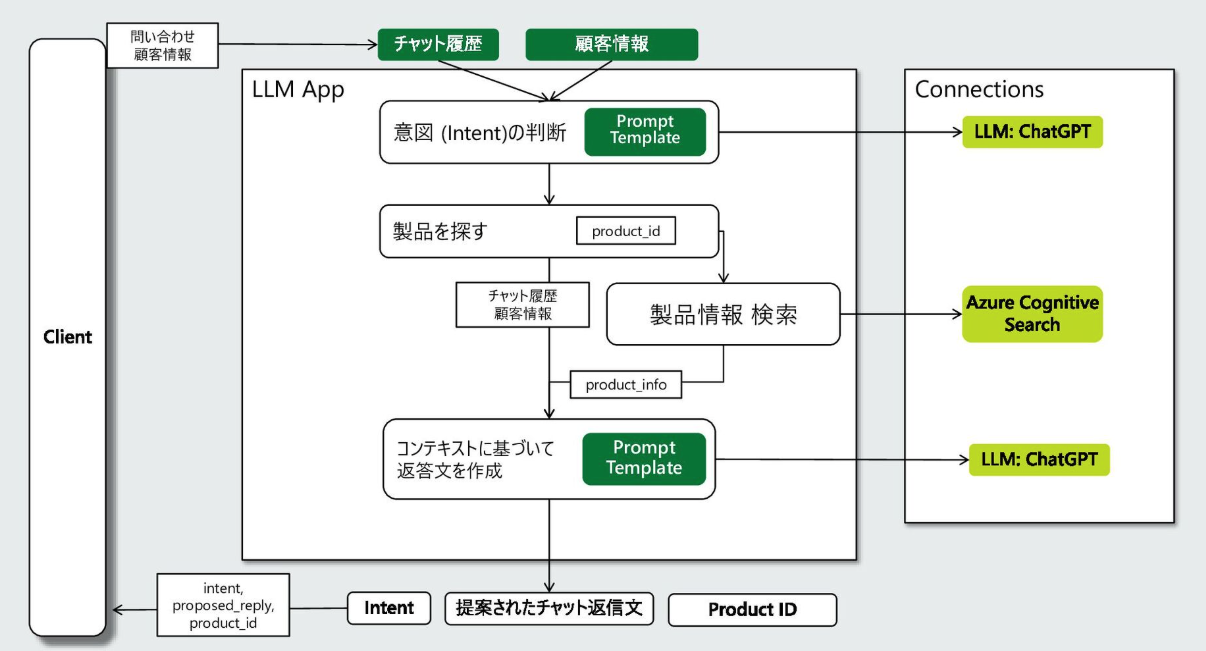

4. LLMアプリに組み込むロードマップ

5. モデルと開発アプローチの知見

モデル理解

- reasoning(推論)モデルの進化により、

「例示」「手順」を細かく書かなくても、ゴールとタスクを明示するだけで動作するようになっている。 - シンプルなプロンプト設計が今後主流になる?

開発の考え方

- コード修正より新規作成の方が早いケースも出てくる。

→ 既存コードの資産価値は下がる傾向。 -

論理モデル(概念設計)を中心に管理し、

DB種別やUIは後から最適化できるように疎結合で設計。

6. ドキュメント化のポイント

- Markdown形式で成果物を残し、リポジトリの

docsフォルダ等に格納。 - 会議・メール・議事録が企画や要件の出発点となるので、重要な情報。

7. キャリア・役割の考え方

-

プロジェクトマネージャー(PM):進行管理中心。

-

プロダクトマネージャー(PdM):価値・収益を設計し、事業とつなぐ役割。

→ エンジニアとPdMの協会がなくなっていく -

仕様を作れる力が重要。企画・要件定義を主導できる人材が求められている。

-

技術者もIR(投資家向け資料)を読めるレベルの事業理解が必要。

→「何が収益を生み出しているか」を把握し、提案できるエンジニアへ。

まとめ

-

理解を起点にする

- サンプルを動かして終わりではなく、挙動・設計意図・依存関係まで把握する。LLM活用も「動いた後に理解」で精度と再現性を高める。

-

会話型で小さく回す

- 全自動化に拘らず、RAG 的にコンテキストを保ちながら短い対話で分割・反復。トークン・コスト・精度を最適化する。

-

設計の型を先に固める

- 課題→アクター/ユースケース→機能/非機能→アーキ→ER/画面遷移→サンプルデータの順で進め、AIには設計書・手順書まで生成させる。

-

論理モデル中心

- DB 種別・UI・実装は後で差し替え可能にし、論理(概念)モデルを資産化。既存コードの改修より新規の方が速い場面も想定する。

-

ドキュメントはテキスト基盤

- Markdown を基本に

docs/に集約。会議・メール・議事録を出発点に要件化し、更新しやすい形式で残す。

- Markdown を基本に

-

役割のシフト

- PM(進行)だけでなく、PdM(価値/収益)視点を取り込み、仕様を作る力を強化。IR を読み、事業の収益ドライバーを理解して提案できる状態へ。