投稿運営について

このアカウントでは投稿者がデータサイエンティストになるまでの過程を書き連ねていく

間違った情報もあるかもしれないが随時更新していく予定(予定。ね?)

そもそもデータサイエンスって?

一応SE業界に携わっている投稿者は聞いたことあるなあくらいだけど”データサイエンス”ってまずなに?って話ですよ。(データをサイエンス?日本語で頼む。)

ってことでデータサイエンスについて簡単に整理。

データサイエンスとはビッグデータやAIを活用して様々な問題解決や価値創出に取り組むこと

・客観的意思決定支援(ビジネスアナリティクス)や課題発見

・自動化に伴う業務効率化とコスト削減

・利用者の趣味嗜好の分析による利用者理解の深化

などによりビジネスモデルを改革し、競争力を強化し、現代社会における様々な課題を解決していくこと

らしい。。。AIおそろしや。

データサイエンスあればあらゆる社会問題や悩める個人に寄り添う提案なんて簡単そうだしデータサイエンス万能じゃん!って思うがそんなこともないらしい。

解くべき問題を把握し、なぜそれを解かなきゃいけないのか、それを解くとどういうよいことがあるのか、、など問題設定を適切に行い、何が必要かどう活用し提供するかを考えるという意外と繊細な工程があるらしい。

(参考:https://note.com/ku2t/n/n54ffa28c30e7?magazine_key=me4b8bbaef830)

当記事では上述の問いについておおまかに触れていきたい

例えば、ある小売店の業績がここ1年下がっているとする。

その原因を小売店の業務効率だけにとどめて課題として分析した果てにこの小売店は良好な業績を上げることができるのか。(できることもあるだろうけど)業務効率をあげただけでは適切な価格設定やトレンドに即した商品の取り扱いがないとこれからも業績は下がり続けてしまうだろう。

マクロ観点で現状を整理する

まずは小売店だけの問題とせず外部環境(=マクロ観点)から整理する必要がある。

整理手法の代表例はとしてPEST分析が有効である。

PEST分析とは

P(Polytics)・・・政治的要因

E(Economy)・・・経済的要因

S(Society)・・・社会的要因

T(Technology)・・・技術的要因

の観点で現状と紐づけて分析していく手法である。

このPEST分析を用いて分析してみたところ

| PEST分析 | 業績良好時 | 現在 |

|---|---|---|

| P | 最低時給800円 | 最低時給1,300円 |

| E | 物価安 | 物価高 |

| S | 人口大 | 人口小 |

| E | チラシ広告で十分 | SNS広告が主流 |

のように業績良好時と比較するとこの小売店を取り巻く環境は大きく変化していることがわかる。

これらより外部環境からみた自社の在り方はマッチしてるのかが整理できるだろう。

客観的に現状を整理する

小売店がこれまで業績を上げてこれた環境にはその小売店だけでなく顧客、競合といった主体が存在する。

顧客からの意見や競合の特徴・変化に目を向けた整理も必要である。

この場合は3C分析という手法が有効らしい。

3C分析とは

顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つのCについて事業環境の分析を行う手法である。

1.顧客のニーズはどうなのか?

2.業績良好時と比較して競合店舗は増えているのか、何を扱っているのか?

3.自社の強みは何なのか?逆に弱みは?

・・・

といったように分析を行っていく、すると

| 3C分析 | 分析結果 |

|---|---|

| 顧客 | いま自社で取り扱いのない商品を欲している。 |

| 競合 | 店舗は増えていないが、日用用品を扱いだしている。 |

| 自社 | 食料品はニッチな食品まで幅広く取り扱っているが、そのほか商品はほぼ取扱いなし。 |

といったように整理できる。どうやら需要に即した商品の取扱いができていないといったことがわかる。

自社の機会と危機、強みと弱みを照らしてとるべき戦略を整理する

小売店のとるべき戦略はチャンスとピンチ、強みと弱みによって異なる。

SWOT分析を行ってとるべき戦略をなるべく具体的に分析整理する。

SWOT分析とは

S(Strength)、W(Weekness)、O(Opportunity)、T(Threat)を照らして4象限でとるべき戦略を考える

| SWOT分析 | 強み | 弱み |

|---|---|---|

| 機会 | 自治体との連携力を活用したポイント制度 | 会計システムの新規導入 |

| 危機 | 適切な価格設定 | トレンドコーナーの増設 |

みたいな感じ(本当はもっと具体的に書くべき)

事業を定量モデルに切り分ける

業績を上げるためには業績を構成する要因を分解してどの部分(例えば、商品価格)を上げていくかを整理する

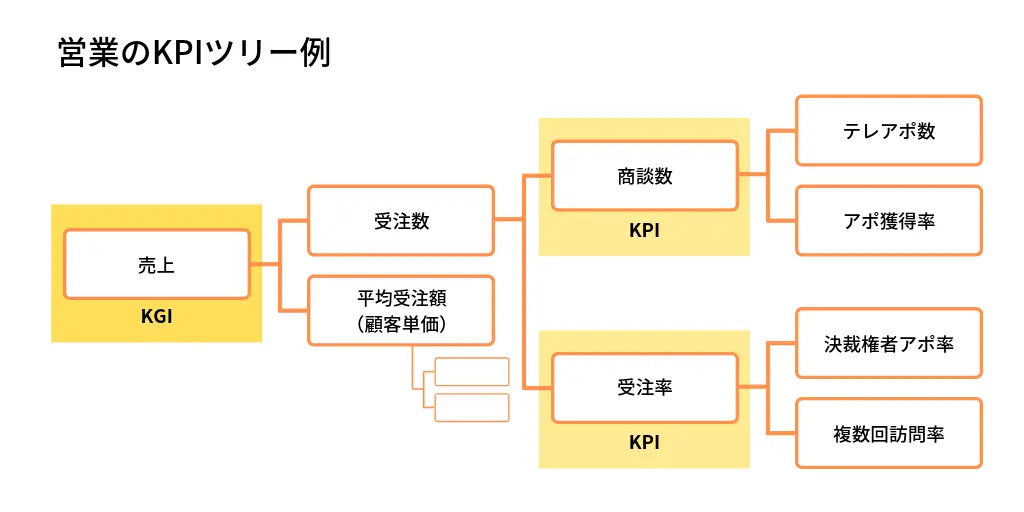

この時はKPI分析を活用する。

KPI分析とは

Key Performance Indicator(重要業績評価指標)を定量的に分析し、目標達成に向けた進捗状況や成果を評価する手法である

引用:https://www.kaonavi.jp/dictionary/kpi_tree/

というように売上を構成する要因を整理し、どの部分が自社の環境でデータサイエンスの介入ができるかまで粒度を上げて自社の強みや施策と連動させられるように洗い出せるとよい。

売上 = 単価 × 販売数 のように掛け算的に分解できるとよい。単位を変えるイメージ?

売上 = 食品売上 + 生活用品売上・・・ のように足し算的に分解するのは補助的に使う。(食品売上しか操作できないというような状況下ならいいのかな?)

データで解く課題を問い続ける

予実を見たときに出ている数値の差分についてその差分が発生している原因メカニズムの仮説を繰り返し考える

その仮説を明らかにするために簡易的にグラフ・表化し、収集するデータを考え、データを加工・集計していく。

まとめ

データサイエンスに取り組む上で

1.マクロ観点で現状を整理する

2.客観的に現状を整理する

3.自社の機会と危機、強みと弱みを照らしてとるべき戦略を整理する

4.事業を定量モデルに切り分ける

5.データで解く課題を問い続ける

上記5つの整理観点をそれぞれで反芻させ、解決すべき問いを明確にしていくことが大前提必要になってくる。

以上、データサイエンスは問いが明確になってきて初めて活きる分野なんだなと理解できる。

これから学ぶことはこの課題を設定した上でデータ統計、データ加工やAIを使った予測モデルの組み方などなど

技術的な内容について学習を進めていく。

(データサイエンティストへの道のりは長い。。)