前回まで7セグタイプの算数学習用電卓を取り上げてきたが、今度はドットマトリクスタイプの算数学習用電卓を取り上げていく。

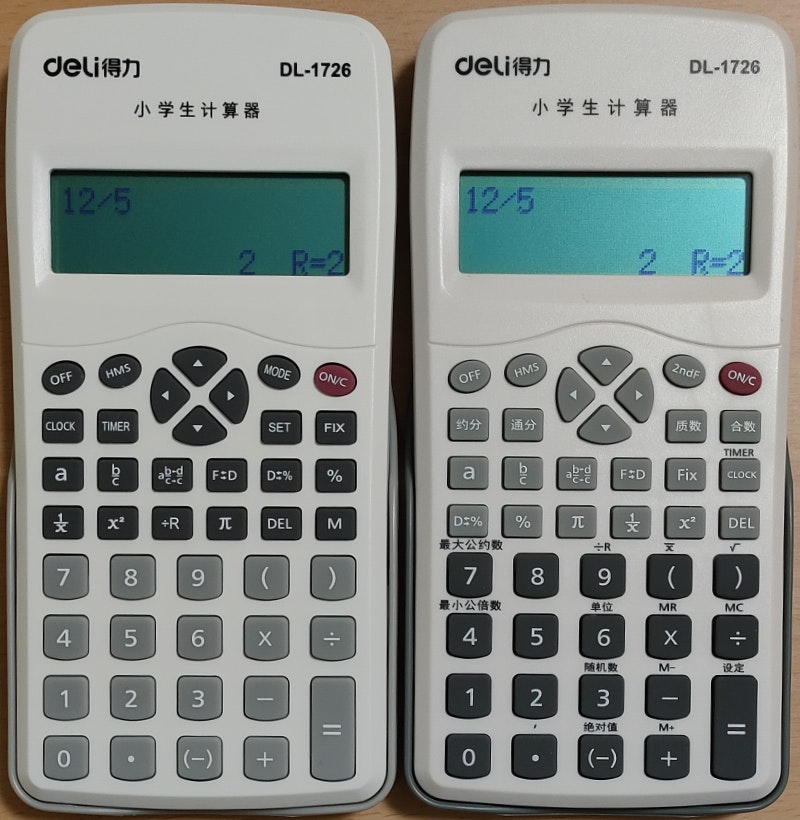

1回目はdeliが販売しているDL-1726の旧版と新版。

旧版と新版で機能に大差

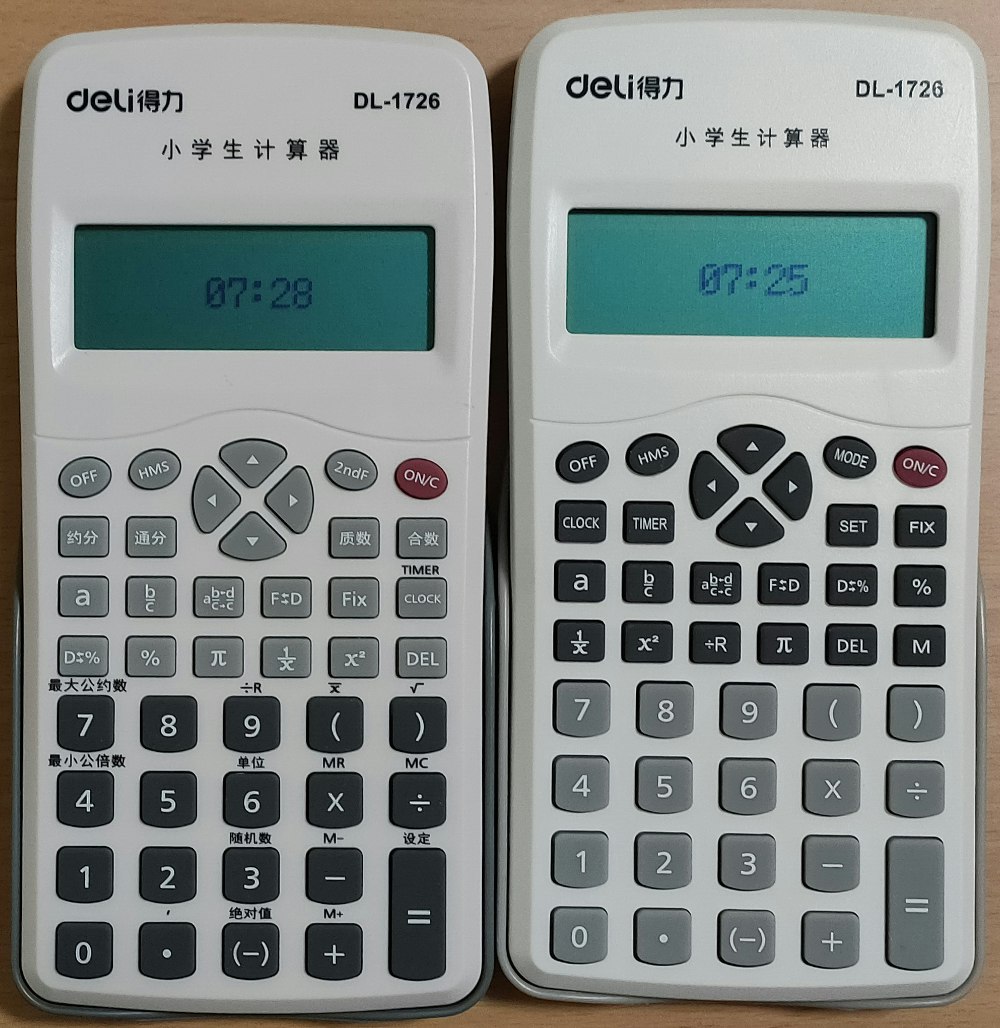

まずは旧版=经典款(左)と新版=专用款(右)の外観を見てみよう。

上部の型番等に違いはない。

見分けるポイントは機能キーとキー配色。本体背面とカバーの色も旧版が濃灰、新版が明灰と異なる。

旧版は[2ndF]キーがあり、中国語表記で多数の機能があるのが見て取れる。

一方、新版は[2ndF]キーが無いばかりか、約分キーすらない。

搭載機能を表にまとめると以下のようになる。

| 機能 | 旧版 | 新版 |

|---|---|---|

| 分数入力・計算 | ○ | ○ |

| 手動約分 | ○ | × |

| 通分 | ○ | × |

| 帯分数・仮分数変換 | ○ | ○ |

| 分数小数変換 | ○ | ○ |

| 度分秒入力・計算 | ○ | ○ |

| 10進・60進変換 | ○ | ○ |

| 余り計算 | ○ | ○ |

| 平均計算 | ○ | × |

| メモリ、平方根、2乗、%、カッコ、π | ○ | ○ |

| 素数判定 | ○ | × |

| 素因数分解 | ○ | × |

| 最大公約数、最小公倍数 | ○ | × |

| 単位換算表 | ○ | × |

| 乱数(3桁小数・整数) | ○ | × |

| 絶対値 | ○ | × |

| 時計、ストップウォッチ | ○ | ○ |

| 小数点以下桁数固定 | ○ | ○ |

| 小数出力固定 | × | ○ |

| 仮分数出力・帯分数出力切り替え | × | ○ |

| コントラスト調整 | × | ○ |

分数入力

[a]が帯分数キー、[$\frac{b}{c}$]が真分数・仮分数キー。

先に整数部や分母を入力しておくことはできず、分数のテンプレートを出すキーなので、前者は本来 [$a\frac{b}{c}$](というか入力順を考えたら[$a\frac{c}{b}$])と表記すべきキーである。

入力順は7セグ小学生計算器と違って分母が先。

新版は分母・分子間のカーソル移動に左右キーも使えるが、旧版は上下キーのみしか使えない(左右キーを押すと分数を抜けてしまう)。

通分機能

旧版には特筆すべき機能が2つあり、1つは後ほど取り上げる素数判定機能、そしてもう1つがこの通分機能である。

[通分]キーを押すと通分演算子▲が入力される。

通分演算子を挟んで2つの分数を入力し[=]を押すと、通分後の分数が表示されるしくみ。

通分後の分母が4桁に収まるなら通分表示が可能である。

子供だけでなく、途中計算のチェックをする教師や親御さんにも便利な機能であろう。

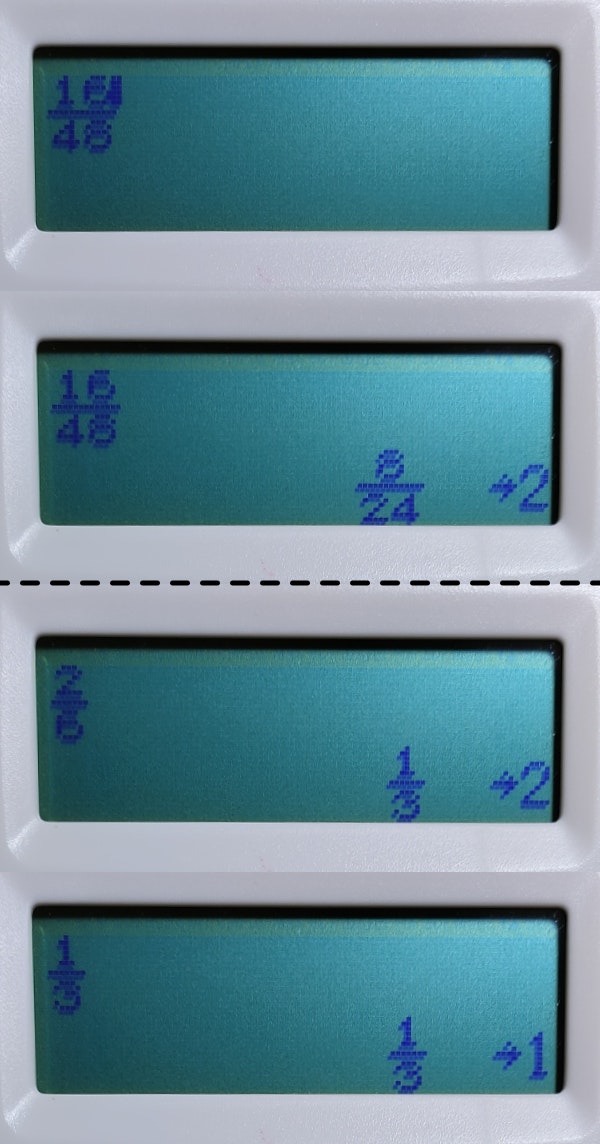

手動約分

旧版のみの機能。

7セグ小学生計算器や他のドットマトリクス小学生計算器と違い、直接入力した分数のみ手動約分が可能である。

分数を入力した直後に[约分]キーを押すと、約分後の分数 → 割った数 が下部に表示される。

既約分数か可約分数かの表示は無く、[约分]キーを押した際に割った数が1になるかどうかで判断をする。

なお、[=]キーを押すと自動約分されるため、計算結果は必ず既約分数となる。

余り計算

旧版・新版とも搭載。

入力は[÷R]キー(旧版は[2ndF]前置)だが、表示は / 。

答は 商 (空白) R=余り の形で表示される。

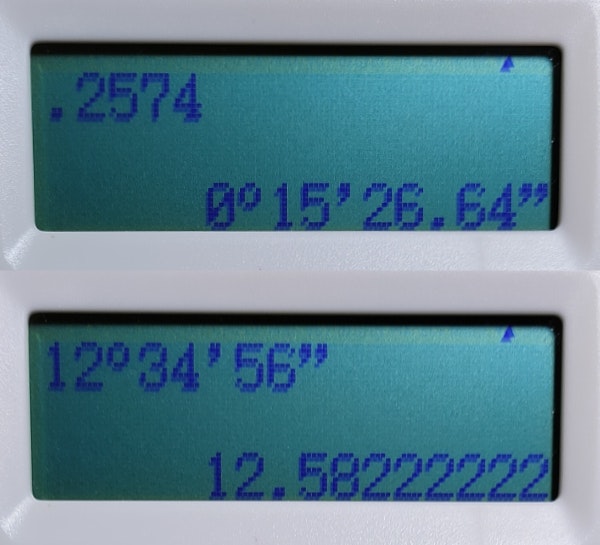

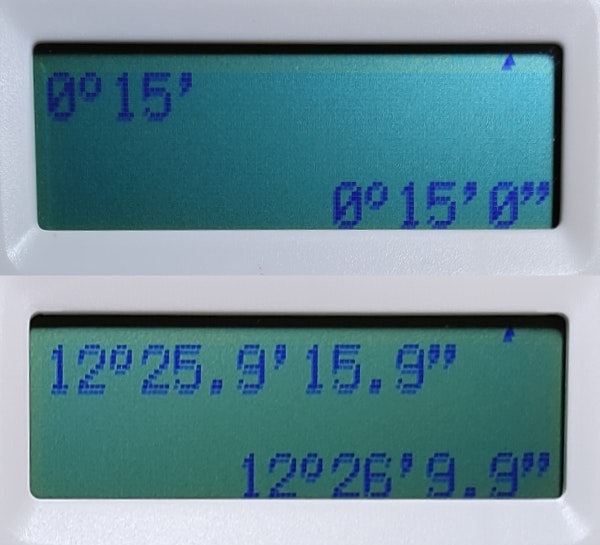

度分秒計算

旧版・新版とも搭載。

数値入力中に[HMS]を入力すると度分秒記号の入力(度・分・秒は小数指定可)。

deliの関数電卓と同じく、入力時点で °, ′, ″ の記号が使い分けられている。

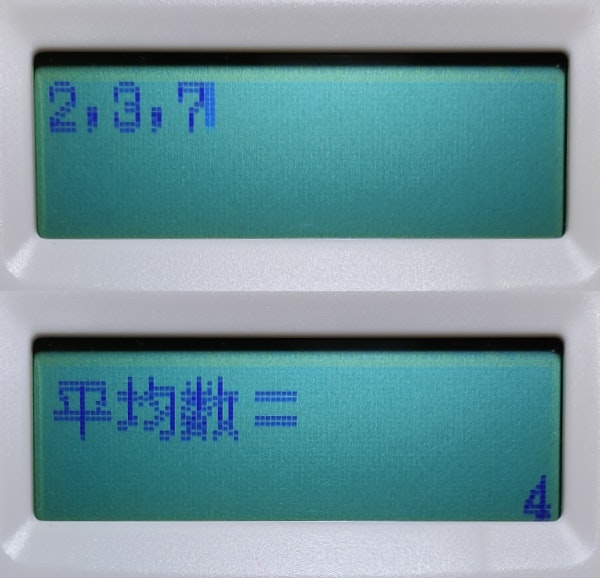

平均計算

旧版のみの機能。

7セグ小学生計算器と同様の機能で、カンマで区切ってデータを入力し、[$\bar{x}$]キー([2ndF]前置)を押すと平均が求まる。

平均が計算できる数は最大で12個と少ない(7セグ小学生計算器は少なくとも101個は入力可)。

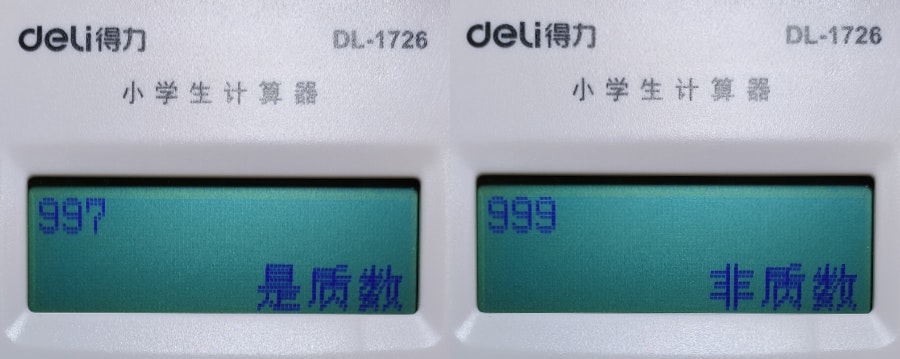

関数電卓にもない素数判定機能

旧版には素数判定機能がある。

純粋に素数か否かを判定する機能は関数電卓にも搭載されていない。関数電卓にも素因数分解機能が搭載されているものがあり、約数が出てこなければ素数と判断できるが。

整数を入力して[质数]キーを押すと、素数なら「是质数」、素数でないなら「非质数」と表示する機能。

ただし、小学生計算器ということもあり3桁までの整数に限られている。

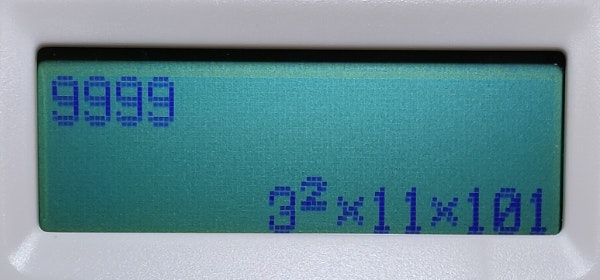

素因数分解

旧版のみの機能。

4桁までの整数を入力し、[合数]キーを押すと素因数分解される(この機能で4桁整数の素数判定が事実上可能である)。

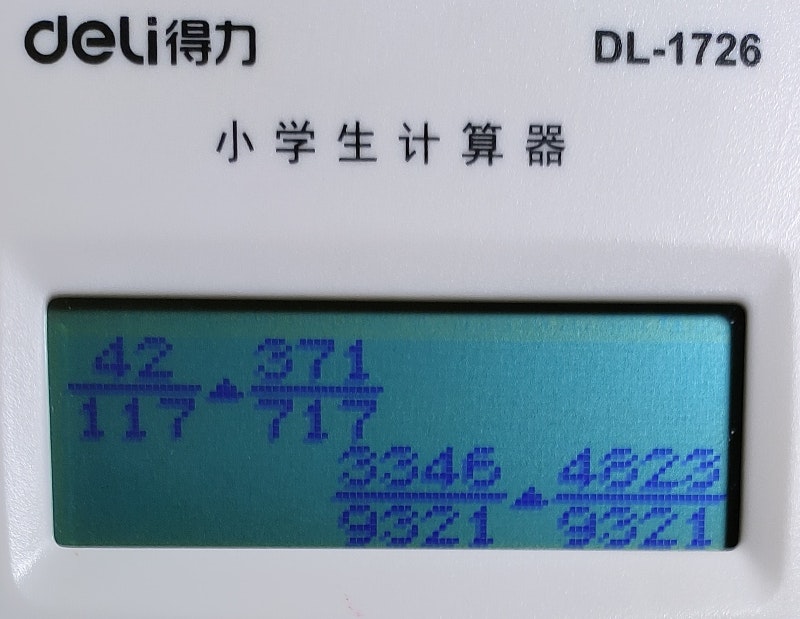

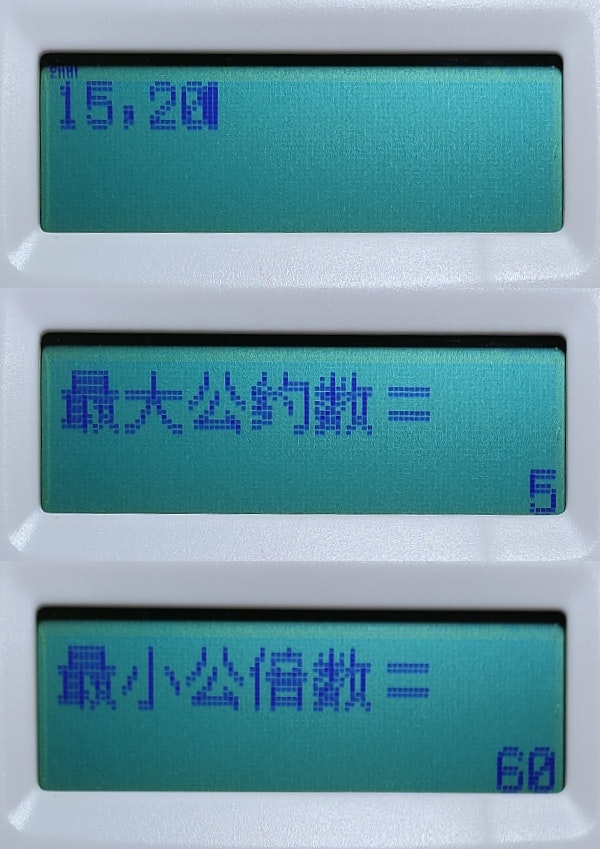

最大公約数、最小公倍数

旧版のみの機能。

カンマで区切って入力し、最大公約数キーや最小公倍数キー(いずれも[2ndF]前置)を押すと表示される。3数以上にも対応(最大12数)。

通分と違い、最小公倍数の答が5桁以上のものも計算可能である。

中国語表記は2行しか表示できないため、入力した値が消えてしまうのが欠点。

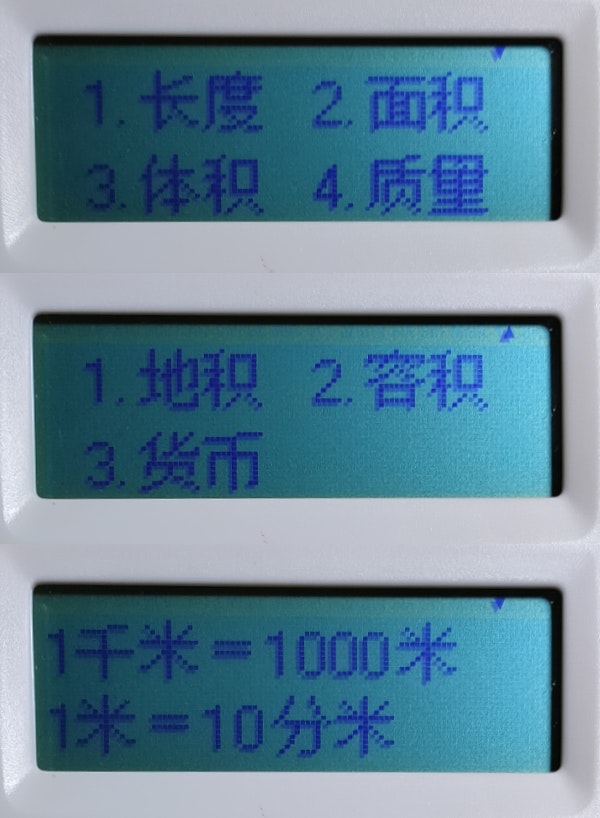

単位換算表

旧版のみの機能。

長さ、面積(m2系)、体積(m3系)、質量、地積($a, ha$)、容積(L, mL)、貨幣に関する換算表。

1km=1000mなど、ごく基本的な換算表しかない。

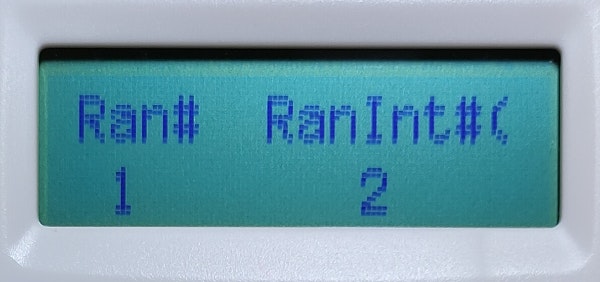

乱数

旧版のみの機能。

[随机数]キー([2ndF]前置)でメニュー表示。

Ran#(3桁小数乱数)と RanInt#(範囲内の整数乱数)が選べる。

カシオの関数電卓に搭載されているものと同一の機能である。

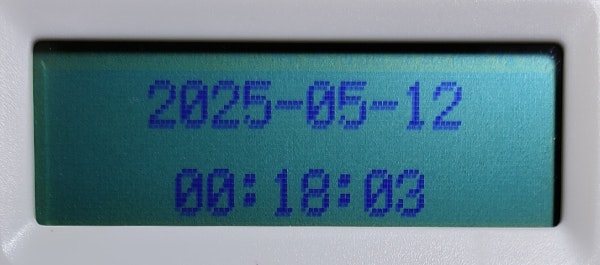

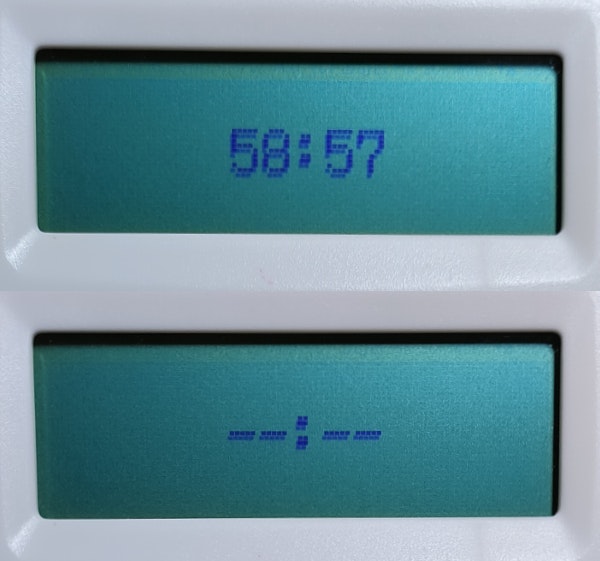

時計、ストップウォッチ

旧版・新版とも搭載。

時計は上段に日付、下段に時刻。

設定は数字の直接入力ができず、上下キーで値を変更する。

ストップウォッチは表示が 分:秒 のみで、59分59秒までしか測れない。

オートパワーオフで表示が消えてしまう点、電源オフ時も時間計測が続く点は7セグ小学生計算器と同様。

59分59秒を超えると表示が --:-- となって停止。

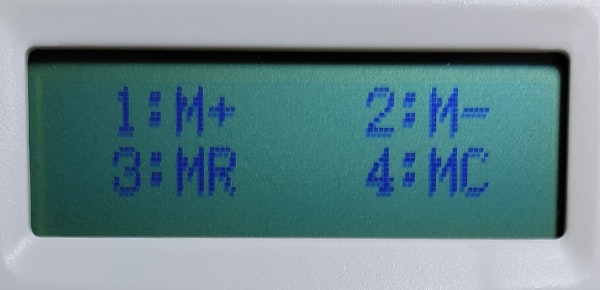

メモリ計算

旧版・新版とも搭載。

旧版は[2ndF]前置で M+, M-, MR, MC が用意されている。

新版は[M]キーしか用意されていない。メニューが表示され、1~4でそれぞれの機能を選択する。

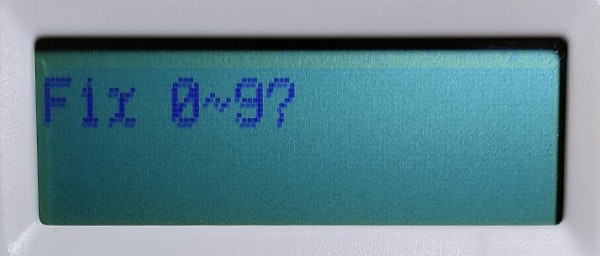

小数点以下桁数固定

旧版・新版とも搭載。

小数点以下0~9桁を指定可能。[.]で固定表示解除(カシオの関数電卓と同じ)。

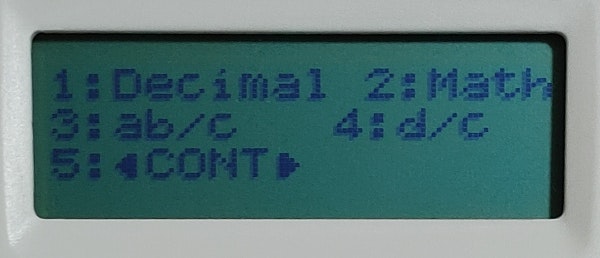

小数出力固定、仮分数出力・帯分数出力切り替え、コントラスト調整

新版のみの機能。

[MODE]キーを押すと、カシオES関数電卓のようなメニューが表示される。

1を押すと全ての答が小数表示に。

2を押すと分数やπで表示できる答はそのまま表示される。

3は帯分数出力、4は仮分数出力(旧版は原則仮分数で出力)。

5はコントラスト調整メニューの表示。

旧版との比較で新版のよい点があるとすれば、このコントラスト調整だけだろうか。

その他

両者に共通する機能。

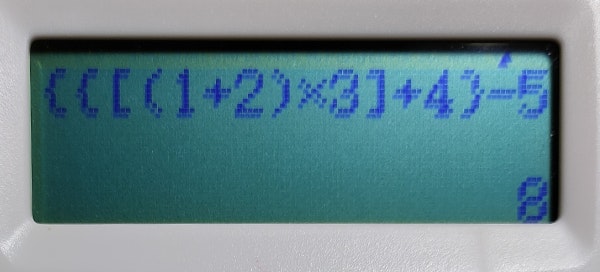

括弧は3レベルまで記号の使い分けあり。( )→[ ]→{ }の順に使われる。4レベル目以降は{ }。

エラー画面はこれだけ。エラー解除のキー案内が出ないため不親切。

人教社PEP-190だと[AC]:Cancel, [◀][▶]:Gotoと案内が表示されるが、本機も同様に[ON/C]が入力内容消去、[◀][▶]が入力内容維持となる。

旧版は買う価値ありかも

以上、deli DL-1726の機能を見てきた。

旧版の機能は他の電卓にないものもいくつかあり、コレクター等にとって買う価値のありそうな機種である。一方、新版は小学校の学習内容に合わせたためか機能がかなり削減されており、取り立てて購入すべき機種とは感じない。

旧版は商品名に「经典款」(クラシックの意)などの単語が入っているので、購入の際は単語や商品画像を参考に選んでほしい。