こんにちは、ふくちと申します。

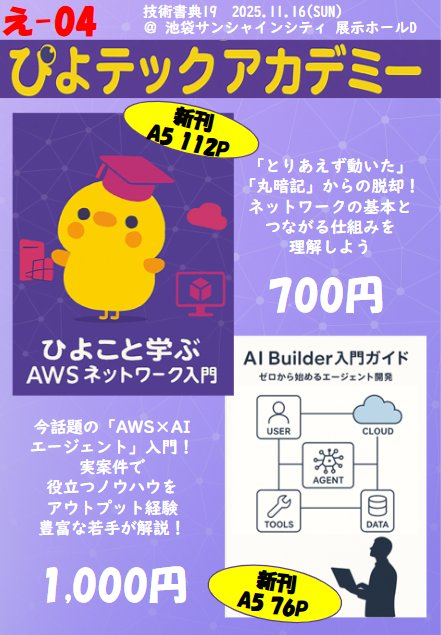

2025年11月16日(日)に池袋・サンシャインシティで開催された技術書典19に参加し、本(技術同人誌)を販売してきました。umitsuさん、つくぼしさんとの共著です。

私にとって本(というかそもそも自作した物)を売ることが初めての経験でした。

それにあたっていくつも失敗したことがありました。

ここではその失敗の内容とその原因、そしてこれから技術書典などで初めて本を出そうと思っている方への注意点などをまとめておきます。

(多分半年後の自分はすべて忘れているので、同じことで苦しまないよう備忘録も兼ねて…)

※詳細なレポートについては、同じサークルメンバーの方が記事を書いてくださっていたので、こちらをご参照ください。当記事では、私が踏んだミスとそこから得た教訓をいくつか記載しておきます。

私の今回の失敗一覧

初心者特有のミスをいっぱいしました。

- 電子本と物理本でページサイズが違う問題

- 物理本のレイアウトが良くない問題

- 物理本の発注数が多すぎた問題

- 表紙とタイトルが無難すぎた問題

電子本と物理本でページサイズが違う問題

以下のツイートのとおり、ページサイズが異なる=本自体のページ数も異なるということになってしまいました。

内容自体は同じなのですが、あまり見栄えとしては良くない形になってしまいました。

事の発端・流れ・原因は以下のとおりです。

- 今回はGoogleドキュメントで書籍を執筆していた

- が、執筆時はページサイズを特に考えておらず、デフォルトのA4でずっと作業していた

- ただ、同じサークルの別本(ネットワーク本)はA5で出すという話をしていたので、頭の中では自分たちもA5で出す想定だった

- 完成したものをA4のまま技術書典側へアップロード(電子本がA4で確定)

- その後、印刷会社(日光企画さん)へ印刷依頼

- A5で印刷依頼を出したところ、「A4になっているので修正してください」との連絡

- ここで初めて、執筆環境がずっとA4だったことに気づく

- A5に修正して印刷(物理本がA5で確定)

この結果、電子本は60P、物理本は76Pということになってしまいました。

教訓1. ページサイズは最初に確認しておこう!

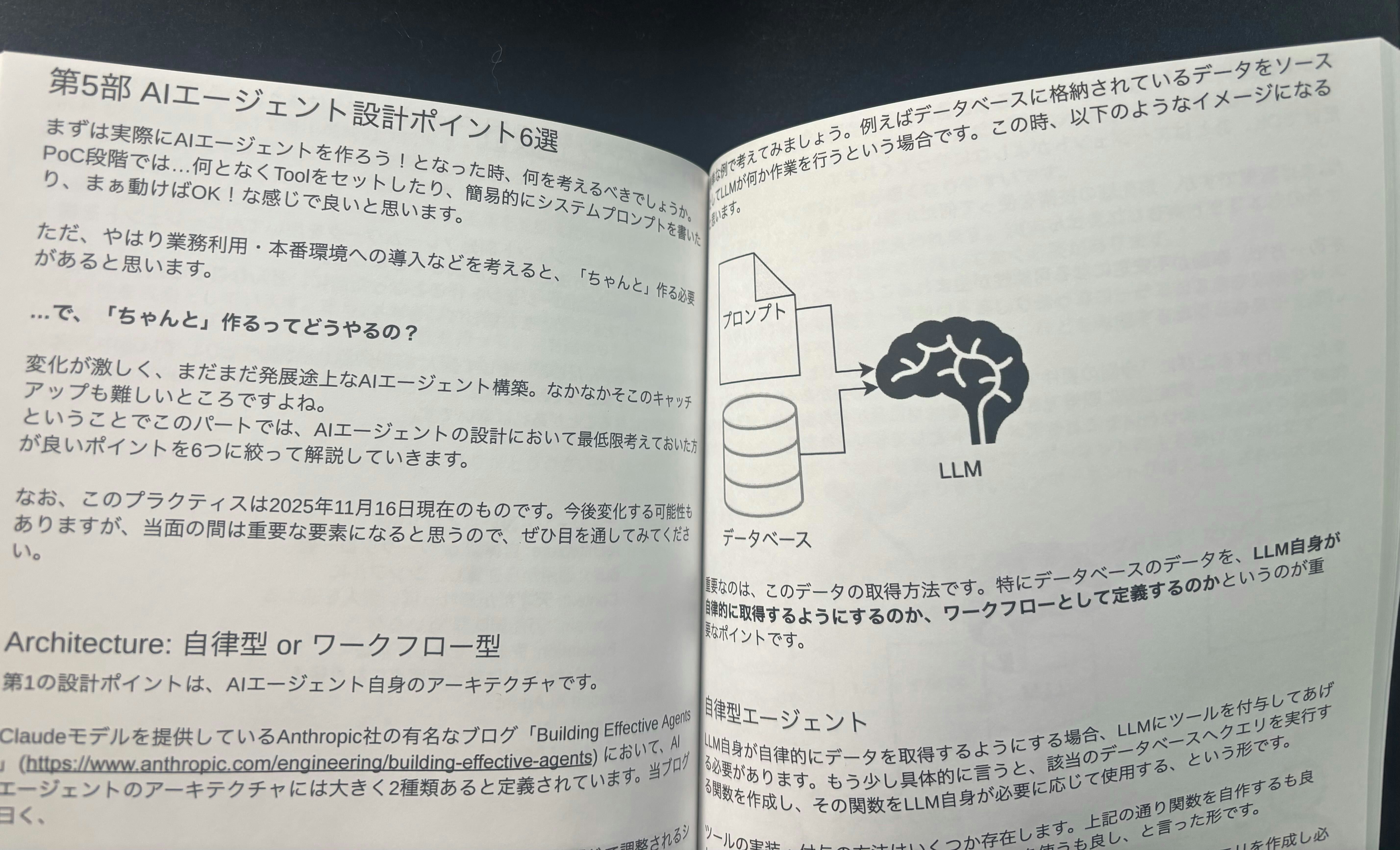

物理本のレイアウトが良くない問題

上記、A4→A5に修正したことによる弊害なのですが、物理本のレイアウトがちょっと見づらくなっています。

- ページ上部の余白がなさすぎる

- 見開きの真ん中部分がかなり見づらい(相当開かないと読めない)

これはA4→A5に変えた際、時間がなかったのもあってかなり雑な修正をしてしまったのが大きな原因です。

ページのサイズ修正というのは思いの外大きな影響を与えるもので、フォントサイズ・ページの上下左右余白・画像のサイズ・ページ数・目次とページ番号の整合など、色んなところを見直さないといけません。

また、個人的に電子本と物理本であまりにもページ数に差異がありすぎるとまずいと思っていたので、最低限のページ数増加で済ませられるように余白を限界まで削った結果、こうなりました。

これもページサイズを最初に確認しておけばここまでのことにはならなかったはずです。

教訓2. 余白は大事!本としての読みやすさを考えよう!

物理本の発注数が多すぎた問題

初出展の時、物理本を何部刷ればいいかわからない問題、あると思います。

個人的には最大でも100部かなと思う結果となりました。

今回、このAIエージェント本は初出展で150部刷ったのですが、流石に身の程知らずでした。

売れ筋としては、

- 当日の物理本の売上が約60-70部ほど

- 販売期間中の電子本の売上が約50部ほど

電子版を購入いただいた方の中で、何名かはお知り合いの方だったので後日直接物理本を押し付けお渡ししたとして、最終的には物理本が70-80部ほど、電子本が50部ほど、という結果になりそうです。

個人的には出来過ぎな結果ではあるのですが、余った在庫を抱えすぎるのがちょっと大変だなぁ…という感じです。発注しすぎた小売店の感覚を味わえるのは貴重な経験ですが…家のスペースを圧迫する…

また、次回の技術書典で売るかと言われると、AIエージェント関連の情報は消費期限が短すぎるため、流石に厳しいなという感覚があります。

(そもそもなぜ150部も刷ってしまったのかというと、まぁ時代の本だしこれくらいは…という謎の慢心みたいなのがありました。身の程を弁えます…)

教訓3. 初参加の場合、物理本は100冊でもかなり多い!

表紙とタイトルが無難すぎた問題

今回の本が「AI Builder入門ガイド - ゼロから始めるエージェント開発」というタイトルで以下の表紙だったのですが、もっと凝るべきだったのだろうと感じています。

それこそ、同じサークルのもう1チームが出していたひよこのネットワーク本のように…

私たちの本はコンセプト的にちょっとお硬い感じの本になってしまったというのもあるんですが、それにしたって表紙が普通すぎますね。

ネットワーク本はひよこに惹かれて手を取ってくださっていた方もいたので、それを見倣って次回出す時はもっと凝ったものにしたいです。

また「技術書典で本を出す」となった時に、私は「本の中身を書く」という部分にばかり意識がいってしまいました。

普段のアウトプット(技術ブログや登壇資料作成)と同じ感覚で、中身にばかり頭がいってしまいました。

中身を充実させることはもちろん重要、何ならこれが一番重要だと個人的には思っています。

しかし、それだけではダメということを痛感しました。

技術書典のオンライン販売ストアを見ると、それはまぁ見事なデザインの本たちがずらりと並んでいます。とても同人誌とは思えない、商業誌と見紛うほどの。

言ってしまえば、ここの本たちとは競合になるわけです。厳密にはカテゴリの違いなどがあるので、すべてがすべて競合ということにはなりませんが、最終的に選ばれるか否かは他の本との比較の上で判断されるということも少なくないでしょう。

そうなった時に、やはりタイトルや表紙も凝っておくに越したことは無いです。

わかりやすく価値があるかどうか、一目で印象に残れるか、ということも即売会では大事なのだなということを実感しました。

教訓4. 表紙とタイトルは超大事!中身にばかり意識がいかないように!

技術書典の難しさと、それでも出てみるべき理由

ということで、ここまでが私の失敗に関する話でした。

ここからは、個人的に感じた技術書典特有の難しさとそれでも出てみるべき理由について書いてみます。

- 有料本の内容をどうするかが難しい

- それでも技術書典で本を売ってみるべき理由

有料本の内容をどうするかが難しい

前提として、技術書典で出す本は、無料でも有料でもどちらでもOKです。

私が難しいと思ったのは、有料の本における中身です。

内容的に難しいか否か、情報的に希少で価値があるか否か、といったことではなく、後日どこまでその内容を世に出すかが難しいということです。

有料で売った本の内容が既存のブログの中身と全く一緒だと正直ちょっとがっかりしてしまう、というのは正直購買者心理としてあると思います。少なくとも私はそう感じてしまうでしょう。

かといって、その内容を全く世に出さないというのも、それはそれで何だかなぁという気がしてくるのです。

そう思う理由は以下の2つです。

理由1.LLMの情報データソースとさせにくいから

今どきのChat UI LLMやコーディングエージェントはインターネット検索もデフォルトで対応しています。

なので必要に応じて情報を集め、参照してほしいのですが、有料本を対象にするとそれができません。

ローカルで電子本やPDFファイルを必要に応じて読み込ませれば良いのは確かなんですが、インターネット上に上げておいた方が楽なのは間違いないですし、他の人が使う時にも有益ですよね。

もはや今の時代においてAIを使わずにエンジニアとしてキャリアを歩むのは限界があります。

そうなった時に、できるだけAIフレンドリーな形で情報展開した方が色んな人のためになり、そして巡り巡って自分のためになるのでは、と考えています。

理由2.コミュニティ全体の利益に繋げにくいから

これは私がAWSのユーザーグループによく出没するための感覚なのかもしれませんが、売った人と買ってくれた人だけの利に留まるのが少し性に合わないなと感じてしまうところがありました。

ブログや登壇資料として、色んな人に届く形で知見を公開しておいた方がコミュニティ全体のためになり、さらにそのコミュニティの人たちと同じ目線で喋ったりフィードバックを貰えたりする方が個人のためにもなります。

また、AWSコミュニティだとパブリックなアウトプットをベースに評価される表彰プログラム(AWS Community Builders)などもあるため、コミュニティ全体に貢献できる形にしておくに越したことは無いのです。

つまり、本なんて売らずに同じ内容をブログとして公開した方が、全体利益にも個人利益にも繋がるのでは、と考えています。有料本として売るのは微妙なのではないか?と思う機会がありましたし、今でも悩んでいます。

それでも技術書典で本を売ってみるべき理由

それでも、私は最低もう1回くらいは本を売ってみたいです。

なぜなら、これからエンジニアにも求められる、ビジネスサイドの知見を養うための第一歩になり得ると思ったからです。

先程の「表紙とタイトルが無難すぎた問題」で記載したとおり、技術書を売る際には中身を書けばそれで良いというわけではありません。少なくとも以下のことを考える必要があります。

- 本作成フェーズ

- 表紙・裏表紙・背表紙のデザイン

- キャッチーなタイトル

- 本全体の構成

- 本内部のデザイン(目次・扉絵・ページ表記などのレイアウト含む)

- 複数人で書く際は全体のスケジュール進行などの疑似プロマネ

- マーケティングフェーズ

- SNSでの宣伝

- 技術書典公式イベントでのアピール

- 当日のアピール

- オフライン販売フェーズ

- 値段設定

- 発注部数

- 当日のセールストークやアピール

- ブースの準備(派手ではなくとも、見やすく立ち寄りやすいように)

- etc...

まさしく、営業のようなことをやる必要があります。

特にどうすれば買ってもらえるか、利益を最大化するにはどうすればいいかを考えて実践までできるのはなかなか貴重な機会です。結果もきちんとついてくるのが面白いですね。

今回の私は、正直ここまで意識高くできませんでした。ただいつものように技術に関する知見を発信するだけ、くらいの感覚でした。

しかし終わった今思うことは、もっと色んなことを学ぶチャンスがあったはずだということ。普段の業務では経験できないものを得られるチャンスだったということ。

多忙を言い訳にして、非常に勿体ないことをしてしまいました。

なので次回出す際は、チームとしてもっと真剣に本を売ってみる取り組みもしてみようと思います。もちろん、中身をきちんと充実させた上で、ですが。

(とはいえ、有料本の中身をどうするか問題は解消できていないのですぐに出せるかはわかりませんが…)

最後に

物理本・電子本問わずご購入いただいた皆様、ありがとうございました。

また、上記のとおり、初心者感丸出しの本となってしまい大変申し訳ありません。

私と同じような失敗をする方が1人でも減ることを心から祈って…🙏

おまけ:手続き関連メモ

- サークル準備編

- 技術書典へのサークル申し込み

→今回は別の担当者に依頼していましたが、大体開催の2-3ヶ月前に募集されるようです。次回は2026年4月予定とのことなので、1-2月頃になるのでしょうかね? - 用品の申し込み

→完全手ぶらセットというのが用意されているので、最初はこれで良さそう

- 技術書典へのサークル申し込み

- 出版編

-

技術書典運営への電子版アップロード

→今回のオフライン開催日が2025/11/16(日)で、締め切りは2025/11/13(木)でした(多分)

→過ぎても大丈夫ですが、11/15(土)からオンラインでの発売開始に間に合わなくなるとのこと -

日光企画さん / ねこのしっぽさんへの物理本印刷依頼

→物理本も出す方は出版社への連絡・申請・支払いも必須

→初めてだと何度かやり取りする可能性も高いため、ある程度前もって

-

技術書典運営への電子版アップロード

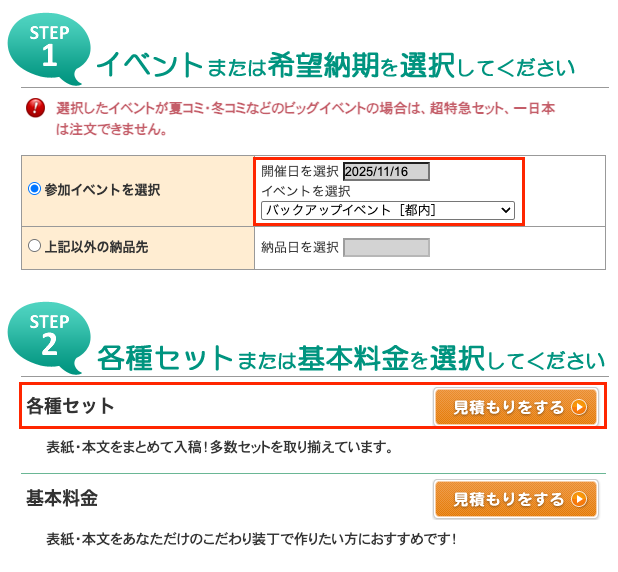

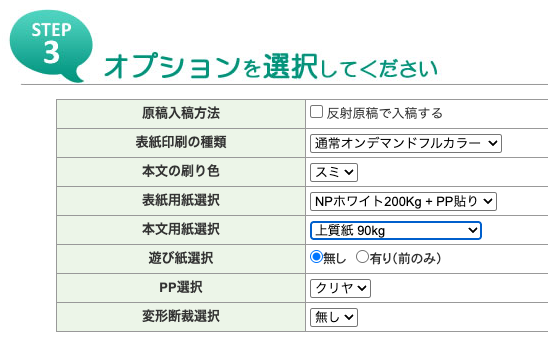

- 日光企画さんの場合の手順

- まずは印刷の形態を決めて料金を確認する

→初めてだと、「オンデマンド無線綴じフルカラーセット」で十分そう -

トンボを準備する

→表紙・背表紙・裏表紙をセットにしたみたいなやつ

→テンプレートがあるのでそれをダウンロードして、PhotoshopやPhotopeaで編集

→背表紙の計算も必要、上記のオンデマンド無線綴じフルカラーセットだと0.063mm×表紙含めたページ数 - 本文、トンボが完成したらzip化

-

にこぷり.comから見積もり・決済・Web入稿でデータ送信

→参加イベントを選択して、各種セットを選ぶ(この方が安い)

→以下のオプション設定にしておくと、表紙と裏表紙がツヤツヤの本になるのでおすすめ

→後は個人情報や必要な情報を入力して決済

→Web入稿窓口からオンデマンド入稿窓口へ進み、必要な情報の入力と作成したzipファイルを添付して送信

- まずは印刷の形態を決めて料金を確認する