今年の4月から、15分で資料を読んで30分で対話する、オンラインでのゆるい読書会を毎週実施しています。7~10人程度の規模ですが、さまざまなチームから有志が集まり、これまで12回続けることができています。

この記事では、これまでの実績について紹介しようと思います。

企画の背景と実際の流れ

こちらの記事に詳しく書いてあります。

会の名前ですが、「読書会」とすると参加のハードルが高くなりそうで嫌でした。また、「読書」というよりは「対話」を中心とした会にしたいと思いました。

このため、某有名コミュニケーションゲームのゆるいイメージを借りたく、あつ読みとしました。資料を「あつ」まって「読む」会だよ、という意味を込めています。

名前をつけた身としてはちょっと恥ずかしいのですが、4文字で呼びやすく、社内Slackで検索しやすいので良いと思っています。

資料のえらび方

毎回、異なる資料を題材にしています。

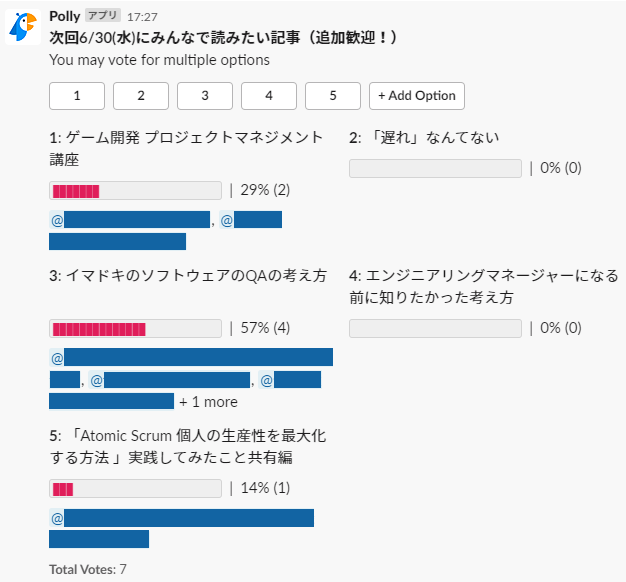

開催の数日前から、SlackアプリのPollyを使って、次回読みたい資料の投票アンケートを取ります。

アンケートの選択肢は誰でも自由に追加できます。資料の条件は「(社員であれば)誰でもアクセスできること」だけです。

その結果、最多の票数を獲得した資料を選んでいます。

これまでのテーマ

実際にこれまで題材にした資料の一覧です。

| 回 | 日付 | タイトル |

|---|---|---|

| 1 | 2021/04/06(火) | アジャイルソフトウェア開発宣言の読みとき方 |

| 2 | 2021/04/13(火) | 同上 |

| 3 | 2021/04/21(水) | 質とスピード(2020秋100分拡大版) / Quality and Speed 2020 Autumn Edition |

| 4 | 2021/04/28(水) | (社内資料) コミュニケーションって何? -どうして私たちは分かり合えないのか- |

| 5 | 2021/05/12(水) | ソフトウェアのサポート業務とはどのようなものか |

| 6 | 2021/05/19(水) | 新入社員が来てメンターになれって言われたけど、どうすればいいのかという対話テクニック |

| 7 | 2021/05/26(水) | テストの自動化とテスト駆動開発 |

| 8 | 2021/06/02(水) | (社内資料) リーダーのための部下の成長促進バイブル |

| 9 | 2021/06/09(水) | 良いコードとは何か - エンジニア新卒研修 スライド公開 |

| 10 | 2021/06/16(水) | スキルマップ作成のすすめ |

| 11 | 2021/06/23(水) | Atomic Scrum 個人の生産性を最大化する方法 |

| 12 | 2021/06/29(水) | イマドキのソフトウェアのQAの考え方 |

15分だとちょっと読みきれないものもありますが、「読んだところまで」という前提で感想を語り合っています。

ふりかえり

これまでやってきた活動を、軽くふりかえってみます。

よかったところ(Keep)

運営側の目線として

- とりあえずは12回継続することができた

- 特定のチームだけではなく、さまざまなチームから参加してくれている

- 事前準備は「題材を選ぶ」ことだけなので、続けるためのハードルが低い

- 毎回違う題材なので、途中参加のハードルが低い。途中から参加者を増やすことができた

- ブレイクアウトセッション機能を利用しているので、参加者みんなが会話できている

- Slackで感想をつぶやいたり、話した内容のメモなどを残してくれている人がいる

- チーム内に参加者が居ると「この資料を読んだこと」を前提としてコミュニケーションできるので良い

参加者のつぶやきから

- なかなか読めていなかった記事を読める、いい機会になる

- 記事の質や組織へのマッチ度が、多数決により担保されている

- みんなが「読みたい」と感じているものがわかる

- 自分の考えを深堀りしたり表現する練習になる

- 他人の感想や経験を聞くことができて、視野が広がる

- 意見の違いが聞けるので、考え方が広がって楽しい

- メンバーもマネージャーもごちゃ混ぜで気軽におしゃべりできるのがいい

- ファシリテータの能力が高く、直接載っていない情報も関連付けてくれるので有意義

なんとかしたいところ(Problem)

- もう少し規模が大きくなってもいいと思う。宣伝不足かな?

- 参加者が一部の職種に限られている

- 「予定が被っているため出席できない」という人が、ちらほら見受けられる

- もっとたくさんの人が資料の候補を挙げてほしい。ネタ切れが心配

これからやってみたいこと(Try)

- もっと参加者の範囲を拡大してもいいかも?

- ボトムアップの口コミで広めているが、もう少し宣伝活動をしてみる?予定をずらしてもらえるかも?

- 運営をやってくれる人を増やしたい

- べつの職種の人の話も聞いてみたいので、読む記事のテーマに沿って、ゲストを呼んでもいいかも?

- たとえば「新人だけ」で会を分けて開催してもいいかも?

まとめ

「あつ読み」は、あくまでも参加のハードルの低い、ゆるい読書会です。

しかし、組織の成功循環モデルにもとづいて、「関係の質」や「思考の質」を高めることなど、マネジメントや組織開発に関する理論も参考にした上で企画しました。

メンバーとの信頼関係や自発的・積極的な行動などに課題を感じている場合には、一つの参考になるのではないか、と思います。

追記

さらに続けています。