ゼロベースからネットで情報収集を行い、全て実費で勉強、受験し1回で合格することができました。試験中は正直、95%落ちたと思っていましたが、なんとか合格できていました。

受験するにあたり受験経験者の方々の情報が大変有用で助かりましたので、これから受験する方々の参考になるよう受験の振り返りを記載したいと思います。受験する方の経験や立場、会社からの支援などによって、同じような対策をしている方でも、全ての方が同じような有効性では無いと思いますので、あくまでひとつの参考としていただければ幸いです。

想定していたよりも長文になってしまいました。

前提条件

- システム関係のお仕事 20年強、PM経験10年強

- PMPを受験するにあたり会社からの支援はない

- 英語は得意ではない

- PMP,PMBOKについての知識はほぼ無い

- 犬より猫派

受験までのスケジュール感

- 2023/10

- ゼロベースから情報収集を開始

- 35PDU取得用の講義受講開始

- PMP完全攻略テキストPMBOKガイド第7版購入(受験のためというより、自身の実務と照らし合わせ勉強)

- 2023/11

- (進捗率が低下。35PDUはあまり進まず...)

- PMP完全攻略テキストPMBOKガイド第7版読了

- 2023/12

- 受験する覚悟を決め、受験月から逆算して予定を決める

- 35PDU取得完了

- PMI会員登録、PMP受験申し込み完了

- 豆検での勉強を開始(プロセス基本編 / アジャイル入門編)

- 2024/01

- PMBOK第7版を購入 / 一通り読んで全体感と用語を理解

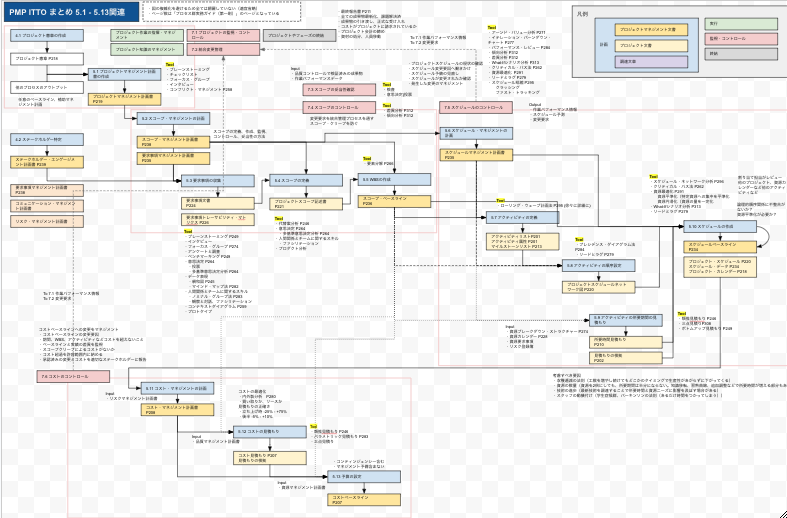

- プロセス群実務ガイドを購入 / ITTOを図解して整理

- 豆検でひたすら勉強(プロセス応用編 / アジャイル実務編)

- 豆検で模試を受ける(時間配分の理解)

- Youtubeで勉強

- ChatGPTのGPTsでPMPの先生を作りと不明点を対話で理解(裏取りも必要)

- 2024/02

- 豆検でひたすら勉強(それぞれの復習)

- 整理した情報を日々頭にすり込む

- 2月中旬PMP受講→合格!

受験までの道のり 2023/10, 11

情報収集

Qiitaや検索にヒットしたサイトで情報収集をしたり、 「PMP総合スレ」という掲示板でPMBOK第7版になった頃からの情報を読みあさったりしました。 いろいろな方の質問や回答を見ることで、どういう勉強方法がよいのか、35PDUの取得方法などを学びました。

会社からの支援があれば、高額なeラーニングなどもできるかもしれませんが、特にそういう制度がないため、どうしたら安く進められるか調べました。(予算策定の時期になれば相談できたかもしれませんが、タイミング的に今やりたかったのと、自分への覚悟と落ちた時のことを思い身銭で進めました)

PMP完全攻略テキストPMBOKガイド第7版対応を購入

PMBOKの理解のため情報収集として読み始めました。資格は取るためのものでは無いと思うので、まずは、受験のためというよりは、自分自身の経験に照らし合わせて読み進め、なるほど、今思えばこういう技法をやっていたのかも、などと考えながら時間をかけて一通り読み進めました。

各章ごとの終わりにある問題は、読み進めながら章の終わりで問題を解きましたが、最後の模試試験は後でやろうと思っていましたが、ほぼやりませんでした。

Udemyの「PMP Certification Exam Prep 35 PDU Project Management Course」を受講

いろいろなサイトや掲示板を参考にさせて頂き、Udemyでも35PDU取得できることを知り、セール中に1300円で購入することができました。英語のリスニングはそこまで得意ではないので日本語字幕を見ましたが、理解しづらいところもありました。気が乗らず、進行スピードが遅く12月までかかりました。

最後まで進めたら証明書が作成されました。今思えば、試験会場のスケジュールに空きが少ないため、早めに実施して予約だけしておけばよかったと思いました。

受験までの道のり 2023/12

そろそろ試験日を決めて、そこから逆算して本気で勉強しようと決心し、2月受験、1月追い込みと模試、12月本格的に試験勉強開始という予定を決めました。

いろいろ調べた結果、お値段と勉強しやすさから豆検で試験勉強をすることにしました。

まずは、「PMP®試験問題集 プロセス基本編」をやり始め、問題を解いた後に、間違えた用語や分からない用語などをテキストにまとめながら進めていきました。勉強のためのテキストはPMP完全攻略テキストだけでよいかと考えていましたが、分からないことも多く、本当に出題範囲が網羅されているのか不安になったのと、問題の解答からまとめる作業を減らしたいと考え、PMBOK第7版の日本語版の本を注文しました。ITTOも理解した方がよいと考えたため、プロセス群実務ガイドも購入しました。12月のクリスマス過ぎくらいに注文したためか、1月成人式明けくらいに届きました。アジャイル実務ガイドも購入しようかと思いましたが、もう少し勉強を進めてから検討しようかと考えていたところ、注文から到着までのリードタイムが分かった1月中順くらいには、買った頃に受験になってしまうことが分かったので豆検での勉強と他の情報収集でなんとかすることにしました(Amazonでも販売されておりました)

12月の中旬には豆検のプロセス基本編を終え、アジャイル入門編の勉強を開始しました。アジャイルはまったく知識が無かったため、問題を解きながら、テキストにまとめ理解を深めました。

12月中にプロセスの基本編、アジャイル入門編を終えました。

受験までの道のり 2024/01

1月からは豆検のアジャイル実務編を1週間で終え、その後、プロセス応用編も1週間で終えました。短期間で実施していたこともあり、知識の定着のため、各週の復習問題と最後のブートアップ診断(100問のテスト)は、日を数日空けてから実施するように心がけました。

ちなみに、豆検のプロセス応用編はコースが開始したばかりということもあり、解説を見ると明らかに答えが合っているのに間違っている箇所がありました。もう訂正されているとは思いますが。

その頃には12月に注文したPMBOK7版とプロセス群実務ガイドが届いたため、すぐに一通り読み込みました。

豆検を一通り終え、PMBOKを読み終えた、1/20(土)に豆検の「PMP®試験リアルタイム模試 2024年01月度」を受講しました。試験内容の精度がどうか心配でしたが日本プロジェクトソリューションズ株式会社と共催と記載があったのでなんとなく安心しました。

実際に受けてみたところ、76点で、時間は30分くらい余りました。

テスト内容に既に実施したコースの問題が数問でていて即答できてしまったのと、合っているのに×になっている箇所があり(解答の説明では明らかに合っているのに×になっていた)、試験の精度についての疑問がわきました。ただ、当日の状況を意識しながら望んで、間に10分休憩をいれたり、時間配分を意識して問題を解くことで、有意義な模試だったと考えています。試験直後しか、問題の解説が見られないため、お昼を食べながら、試験時間と同じくらいの時間をかけ、すぐに全ての解説を読みました。その後、アンケートが届き、記載することで、2週間後くらいまでの間、再度、模試を実施できることとなったので後日チャレンジしました。

模試の後は、豆検は10日間くらい休み、以下のことを実施しました。

ITTOの各プロセスのつながりが理解しづらかったため、A3サイズに全体感がわかるようにフローチャートと各プロセスで使うツールと用語が記載されているページ番号を書き込みながら、1月の最後の土日を使って2枚作成しました。おそらく、自分でまとめることが大事だと思いますので粗い画像をあげておきます。 (知識問題を問われることはほぼ無さそうに感じていましたが、シチュエーションの中で自然と意識できるようにすり込みました)

他にできることはないか考え、Youtubeのイトーダさんの動画を見たり、問題の解説でわからないことをChatGPT4と議論したりすることで理解を深めました。

イトーダさんのyoutubeで合格された方の情報や受験に重要な話は、直近のリアルな情報を知ることができよかったです。また、アジャイルについてわからないことも多かったのですが、説明がとてもわかりやすく、理解することができました。PMBOKの第6版から第7版に変わり、それからもさらに時間が経っているため、直近のリアルな情報は大変有用でした。

改めてECOやPMI論理・職務規定やスクラムガイドの重要性にも気づき、印刷して重要箇所にペンで色を付け、毎朝見るようにしました。

このあたりでふと思ったのが、ここまででやった豆検の4つのコースは、PMBOK7版の範囲が結構網羅されていることに気づきました。問題の解説を見て、自分でまとめたテキストを見ると、PMBOK7版のモデル・方法・作成物の章の用語などはほとんど網羅されていたと思います。しかも、順番にやっていくと知識がつくように考えられている?と思わされる出題順にも感じました。スクラムガイドを読みましたが、豆検の問題と解説でほとんど理解していました。(ただし、最後の振り返りも読んでください)

その他、問題を解いていて、なんでこの回答になるのかわからないということもよくありましたが、そういう時のために、ChatGPT4のGPTsでちょっとお茶目なPMPの先生を作成し、問題と解答をINPUTし、なんでそうなるのか議論したり、こちらから例を提示して、こういう場合のことであっているか確認したり、知識を定着させました。ただし、全て鵜呑みにはできないので、他のサイトで調べることもしました。

1月の平日は、ほぼ毎日朝1時間、夜1時間から2時間、後半の休日は 6時間強勉強に時間を使いました。

とにかく、頭にすり込むことを意識しましたが、リラックスすることも重要ですので、ぼーっとする時間を作ったり、自分の好きなこともやれるよう意識しました。

結局、アジャイルについては、豆検、イトーダさんのyoutube、スクラムガイド、ChatGPT、検索にヒットしたサイトのみで勉強し、ほぼ豆検で知識を得ました。

受験までの道のり 2024/02

追加で実施できる豆検の模試を1週目の土日に再度実施し、84点でした。解説を見たはずなのに、同じ問題を間違えてしまった箇所もあり残念でしたが、改めて頭にすり込むことはできました。このときは、試験日を意識したやり方ではなく、2回休憩は入れることができたので、空いている時間を3回に分けて実施しました。

受験まで残り2週間は以下のことを実施しました。

仕事と同じですが、ターゲット(受験日)から逆算して毎日やることを詳細にスケジューリングしました。受験日の受験開始(PCを操作して解答)するタイミングから遡ってやること、必要なものを洗い出し、時間分単位でスケジュールを作成しました。それなりに、時間をかけて勉強をしてきたため、残り1週間時点では問題を解きながら心がドキドキしていました。受験日直前に仕事でばたつきましたが、このスケジュールのお陰で焦ることもなく淡々と予定をこなすことができました。

残りの時間は豆検の4つのコースの各週の復習問題、最後の100問の問題を改めて実施し、残った時間は自分にとって難しかったプロセス応用編の全ての問題を初めから実施して、勉強を終えました。

毎日、自分で作成したITTOのプロセスとPMI倫理職務規程、スクラムガイドはさらっと読み直し、すり込みました。

そうして、受験日を迎える頃には、豆検の総学習時間は47時間を超えていました。

実際には解説を見ながらの勉強をしている時間もプラスαあり、この半分くらいの時間をかけていると思います。

受験までの道のり 受験日

前日は仕事の関係でほぼ勉強はできませんでしたが、これまでの勉強があったので焦りはありませんでした。

新宿のピアソンVUEで受験が8時開始、7時半受付開始ということで朝早いため、前泊しました。駅に近いカプセルホテルで宿泊したのですが、慣れていない環境というのもあり10回以上目覚めてしまい、朝起きたときには頭痛があり、頭がぼんやりしていたので、シャワーを浴び気分転換しました。その後、朝食をたべ、最後に自作テキストを読みました。

ビアソンVUEには7時25分くらいには着いていたと思いますが、既に10人近く待っている状態で、7時半を過ぎる頃には続々と集まり20人近く増えていたので、早く着いておいてよかったと思いました。どなたかの情報で混み具合を見ていたので助かりました。

その後、受付を済ませ、順番が呼ばれて、PCの席に着き、一通りの操作方法の説明を見た後に、試験が開始しました。

試験開始後、問題が全然頭に入ってこない、集中できず頭がぼーっとしてゾーンに入れないという自体に陥り、かなり焦りました。何度も集中しようと思いましたが、ぼーっとしてしまい、違うことが頭に入ってきたり考えてしまう。これはまずいかもと思いました。

初めの60問は特に難しく、豆検でやってきたシチュエーションより全然難しいと感じました。頭が回っていなかったからなのか、日本語がわかりづらいのか、正直、テストをやりながら半分以上落としたと思いました。テストをしながら、カプセルホテルに泊まったのがダメだったかもしれないとか、落ちたらどうしようという焦りが何度も頭をよぎりましたが、絶対に諦めない気持ちをもち頭がまわらないなりにも、何度も読み直し、PMIイズムならどうするかという観点を心がけ、問題を解きました。今思えば仕事でもこういうどうしようもない場面で、なんとかすることにコミットメントしてやりきるということよくありますので(全然PMIイズムじゃ無いけど...)、そういう精神力も役に立ったかもしれません。何度も読んでも理解に苦しむ問題は時間をかけすぎないように、見直しマークを付けて次に進めるように気を付けました。

それでも、60問終えたころには65分くらい過ぎていたので、5分だけ見直しに時間をかけました。どこかで、初めの60問が難しく、残りの問題の方が比較的難易度が低いという情報も見ていたので、焦りながらも、それを信じて心を落ち着かせました。絶対に諦めない気持ちで1問でも多く見直しを行い、間違っていると感じた箇所を訂正しました。しかし、見直しマークが多く、ほとんど見直せず終わり、絶望感を感じました。

10分休憩では、トイレに行き、軽くストレッチをして、心と身体をリフレッシュさせました。席に戻ったらまだ5分くらい残っていたのでもう少し休憩しておけばよかったと思いました。席に戻るとすぐに再開しないといけないルールらしく、まだ休憩時間が余っていましたが、テストを再開しました。

事前に仕入れていた情報どおり、初めの60問よりは若干難易度が低く感じましたが、豆検や模試よりも難しいシチュエーションだと感じました。ここらあたりから、徐々に得意分野の問題が増えてきたかもしれません。(詳細には触れないようにしておきます)

徐々にPMIイズムでなくとも解答に自信がもてる問題が増えてきました。周りの音が気にならないようにヘッドホンを付けていたのですが、後半から耳が痛くなってきたので外しました。相変わらずいつもの集中力は発揮できず、この回も解答に65分くらいかけてしまいましたが、諦めずにしっかり問題文を読み込み解答し、諦めるところはきっぱり見直しマークをつけ進めました。見直しも70分ぎりぎりまで行いました。

次の10分休憩では、行きたいわけではなかったですがトイレにいき、水を飲み、ストレッチをして、椅子にすわり軽く目を閉じて心を落ち着かせました。

最後の60分はさらに得意分野の問題が増えてきた気がします。相変わらず、豆検や模試よりも難しいシチュエーションだとは感じましたが、解答に自信がもてる問題がさらに増えてきてわからない問題は少なくなってきました。とはいえ、集中できないのは変わらず、残り20問で、残り25分を切っていて、内心焦って全て答えきれるかドキドキしていました。ここで安西先生の言葉が頭をよぎり、ここで諦めたら終わると思い、最後の集中力を絞りました。今まで基本的には1分で解答するように勉強してきていたので、しっかりペースをまもれば解答しきれるはずだと考え、ドキドキしながらも、何度も焦らるな焦るなと思い(その時点で焦ってる)、しっかり読み込むことを意識し、問題を解いていきました。残り5分ですというダイアログも表示されるころには、消毒と清掃の音が聞こえ、周りの方も減ってきてる雰囲気を感じました。180問全て解答したときは残り3分でした。見直しの問題を見ましたが、もう全然頭に入ってこずに、ほぼ見直しはできませんでしたが、最後の回はそれも想定して確実に解答しきるようにしていたので、あきらめはつきました。

最後にアンケートをかいて終了となりました。

最後に結果が出るのかと思ったのですが、でなかった?のか、疲れ切って、自分が見間違えたのか、結果はわかりませんでした。

95%落ちていたと思ったので、テスト中に考えていた(笑)次の対策、PMI Study Hall、次はもう少しまともなところに宿泊しよう、そして次はいつ受験しようかなんてことをふわっと考えていました。

部屋を退出したあと、受験した実績?ですみたいなことを言われ紙を1枚渡されたのですが、試験受けました的なことが書いてあるくらいかと思い、もう読む気力もなく、かばんに入れ建物をでました。本当に落ちたと思っていたので、これだけ勉強して落ちるというのは、なかなかのショックで、あのシチュエーション問題ってどう勉強すればいいんだと・・・などと思いながら、買い物でもして帰ろうと思っていたのですが、寄り道せずに、自宅に帰りました。

帰宅して遅いお昼ご飯を食べながら、そういえばあの紙ってなんだろうかと思い、みたところ、パッと見えたのがones moreで、あー、やっぱりダメだよね、そうだよね、と思いながら、ん? Congratulationsやsuccessfully passedという文字があり、あれ??これって合格では??ということに気づき、一気に、心がスーと落ち着きを取り戻し、暫定ではありますが、徐々に達成できたことを実感しました。そう、仕事の時に、もう無理だ、と思えることをやりきったときのように。

振り返り

(個人的な感想です)

良かったこと

- 高額なeラーニングを受講せずに合格することができた

- 自分の経験と照らし合わせながら、勉強することで体系的な学びができたと感じる(ただし、仕事で活かさないと意味は無い。PMIイズムは常識的なことも多いとは思うが改めて頭にすり込まれた)

- 過去の受験者の方々の情報を得ることでいろいろな準備ができた

- 豆検で一通り問題を解いて勉強することでシチュエーションから用語を理解することができた

- PMP完全攻略テキストは、PMBOK7版をまとめたような情報が多いように感じましたが、PMBOKをそのまま読むよりも、図にまとめてあったり、独自な説明があったりして、理解しやすいと感じたため、初めに読んだのは良かったかもしれません

- (自分にとっては)アジャイルを勉強をしようと思いながらもできていなかったため、いい機会となりました

良くなかったこと

- ケチって前泊をカプセルホテルにしたことで、熟睡できなかった(少しでも睡眠の質をあげるために、せっかく、夜のアイスを我慢したのに意味が無かった)

- 豆検のシチュエーション理解度は相当高めたつもりだったが、実際の試験の問題のシチュエーションはより難易度が高いと感じた。2回目対策することがあれば、PMI Study Hallをやろうと考えていました

- 受験会場の空いている日が少なく、35PDU早めに取得し受験日を決めておけば良かったです。休日はほとんど空いておらず、仕方がなく平日にしました

最後に

初めはとりあえずPMを体系的に学びたいという思いから始めたとおり、合格することが目的ではなく、普段のプロジェクトに活かすことが大事だと思いますので、すぐに使える知識ばかりではありませんが、仕事に活かしていきたいと思います。

どういう勉強方法が良かったのかは正直正解はわかりません。豆検に注力しましたが、特に初めの60問のシチュエーションにはまったく歯が立たなかった印象があります。ただし、PMIイズムをすり込む、知識をすり込む、問題の解き方、時間配分を身につけるということに関しては、結果としては大きな助けになったのではないかと思います。知識としては、それなりの網羅性の理解ができる構成になっていると感じました。ただし、いろいろなところで見ていた情報の通り、本当に用語を問うような問題はほぼないんだということを実感しました。すぐに解ける様な問題は自分には5問も無かったと思います(頭がまわっていなかったのもあるかもしれません)

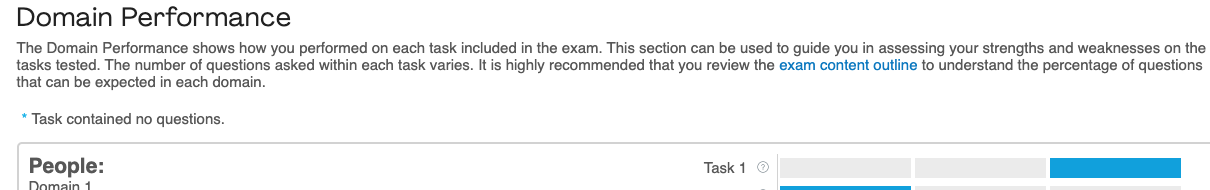

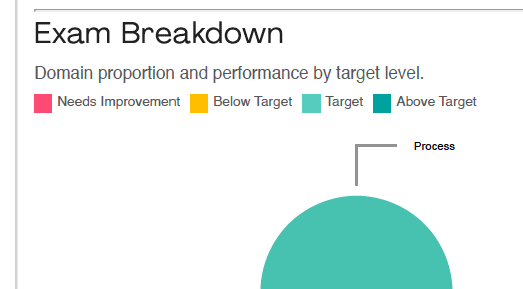

おそらく、結果はギリギリ合格すぎて恥ずかしくて全ては張れませんが、ギリギリということは、見直しで訂正していた問題も意味があっかもしれないので、最後まであきらめずに良かったと思いました。そういえば、結果のレポートは他の合格者の方がよく張っている横向きの棒グラフではなく、円グラフでかつ、各domainのTaskごとのHigh,(middle?),lowの結果を見ることができました。やはり、Businessが惨敗でした。

全ての方に同じやり方が通じるかはわかりませんが、参考にして頂けると幸いです。