はじめに

デザインシステムやUIを作る時、「この色の補色は?」「もう少し明るいバージョンが欲しい」って思うことありませんか?

色相環を見ながら手動で計算したり、デザインツールで調整したりするのって、結構手間なんですよね。そこで、ベースカラーを選ぶだけで補色・類似色・明度/彩度バリエーションを自動生成するツールを作りました!

このツールで何ができる?

主な機能

✅ 補色(Complementary)の自動生成

✅ 類似色(Analogous)の複数パターン生成

✅ 明度(Lighter/Darker)のバリエーション

✅ 彩度(Saturation)のバリエーション

✅ ライト/ダークテーマのカラーパレット生成

✅ CSS変数形式で一括コピー

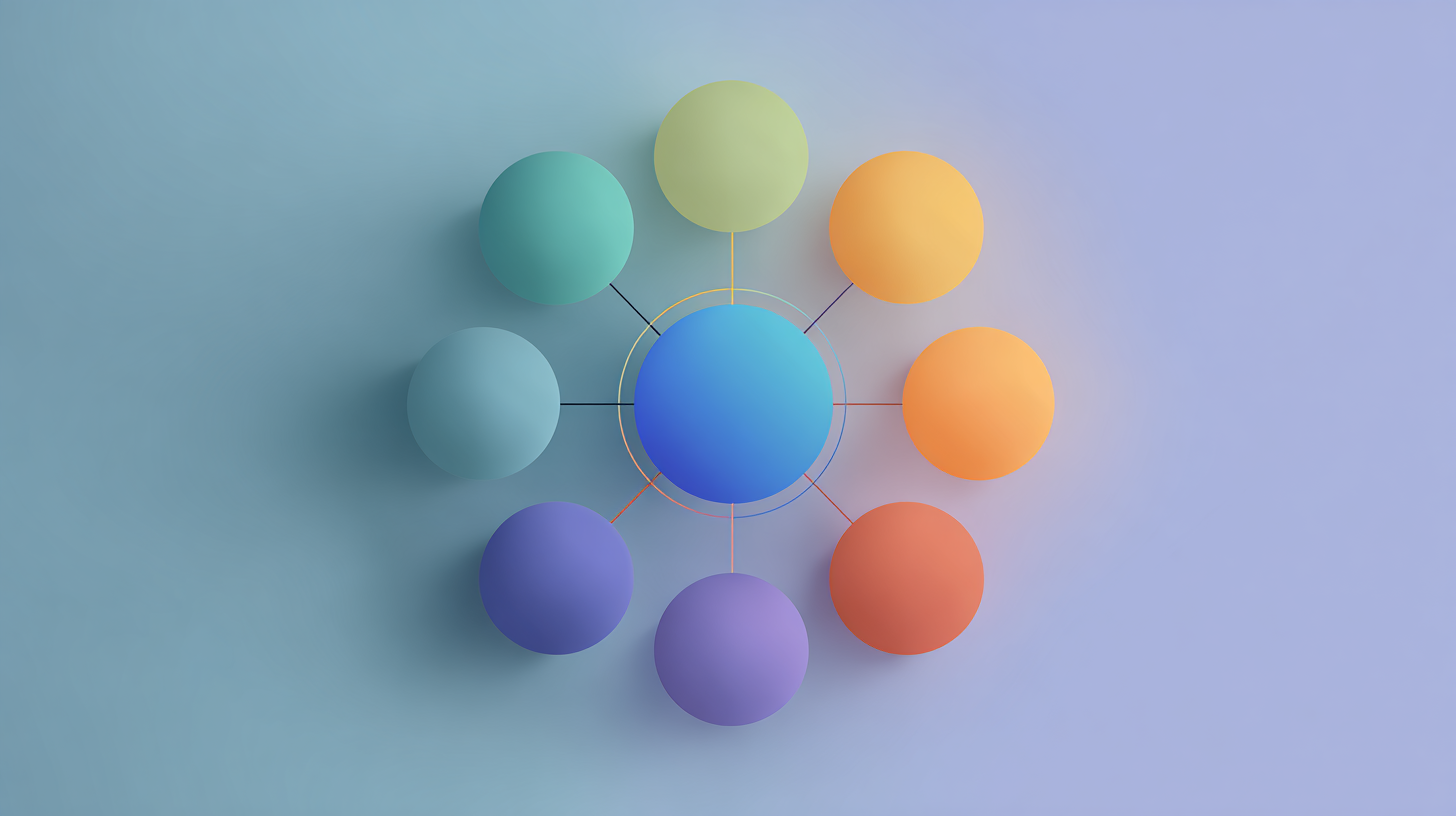

✅ 円形レイアウトで視覚的に色の関係性を確認

使い方

1. ベースカラーを選択

カラーピッカーまたはHEXコード入力で、ベースとなる色を選びます。

例: #3b82f6(青色)

2. バリエーションが自動生成される

選択した色を中心に、円形レイアウトで様々なバリエーションが表示されます。

- 補色: 180度反対の色

- 類似色: ±15度、±30度の色

- 明度調整: ±20%、±40%

- 彩度調整: ±20%、±40%

3. クリックでコピー

気に入った色をクリックすれば、HEXコードがクリップボードにコピーされます。

4. CSS変数を一括コピー

「CSS変数をコピー」ボタンをクリックすると、全てのバリエーションがCSS変数形式で一括コピーできます。

:root {

--color-primary: #3b82f6;

--color-secondary: #60a5fa;

--color-accent: #f59e0b;

--color-base: #3b82f6;

--color-complementary: #f6a43b;

--color-analogous-1: #3bf6a4;

--color-analogous-2: #3b82f6;

/* ... */

}

技術的なポイント

補色の生成ロジック

補色は、色相環で180度反対に位置する色です。HSL色空間を使えば簡単に計算できますね。

const generateComplementary = (baseColor: string) => {

const rgb = hexToRgb(baseColor)

const hsl = rgbToHsl(rgb.r, rgb.g, rgb.b)

// 色相を180度回転

const complementaryHue = (hsl.h + 180) % 360

// HSLからRGBへ変換し、HEXに戻す

const complementary = hslToRgb(complementaryHue, hsl.s, hsl.l)

return rgbToHex(complementary.r, complementary.g, complementary.b)

}

% 360で0〜360度の範囲に収めるのがポイントです。

類似色の生成

類似色は、色相を少しずらした色です。±15度、±30度でバリエーションを作成しています。

const generateAnalogous = (baseHue: number, offset: number) => {

return (baseHue + offset + 360) % 360

}

// 使用例

for (let i = -30; i <= 30; i += 15) {

if (i === 0) continue

const analogousHue = (hsl.h + i + 360) % 360

const analogousColor = hslToRgb(analogousHue, hsl.s, hsl.l)

variations.push(rgbToHex(analogousColor.r, analogousColor.g, analogousColor.b))

}

明度・彩度の調整

HSL形式の強みを活かして、LightnessとSaturationを調整します。

// 明度のバリエーション(±20%, ±40%)

for (let i = -40; i <= 40; i += 20) {

if (i === 0) continue

const adjustedL = Math.max(0, Math.min(100, hsl.l + i))

const tonedColor = hslToRgb(hsl.h, hsl.s, adjustedL)

variations.push({

name: `${i > 0 ? 'Lighter' : 'Darker'} ${Math.abs(i)}%`,

hex: rgbToHex(tonedColor.r, tonedColor.g, tonedColor.b)

})

}

// 彩度のバリエーション(±20%, ±40%)

for (let i = -40; i <= 40; i += 20) {

if (i === 0) continue

const adjustedS = Math.max(0, Math.min(100, hsl.s + i))

const saturatedColor = hslToRgb(hsl.h, adjustedS, hsl.l)

variations.push({

name: `Saturation ${i > 0 ? '+' : ''}${i}%`,

hex: rgbToHex(saturatedColor.r, saturatedColor.g, saturatedColor.b)

})

}

Math.max(0, Math.min(100, value))で0〜100%の範囲に制限しています。

円形レイアウトの実装

色の関係性を視覚的に理解しやすくするため、円形レイアウトを採用しました。

const generateCircleLayout = (variations: ColorVariation[]) => {

return variations.map((variation, index) => {

const angle = (index * 360) / variations.length - 90 // -90で上から開始

const radius = 200 // 円の半径

const x = Math.cos((angle * Math.PI) / 180) * radius

const y = Math.sin((angle * Math.PI) / 180) * radius

return {

...variation,

style: {

transform: `translate(calc(-50% + ${x}px), calc(-50% + ${y}px))`

}

}

})

}

三角関数を使って各色の配置座標を計算しています。

レスポンシブ対応

画面サイズに応じて円の半径を調整し、モバイルでも見やすくしました。

const [windowWidth, setWindowWidth] = useState(0)

useEffect(() => {

const handleResize = () => setWindowWidth(window.innerWidth)

handleResize()

window.addEventListener('resize', handleResize)

return () => window.removeEventListener('resize', handleResize)

}, [])

const radius = windowWidth < 640 ? 120 : windowWidth < 768 ? 160 : 200

ライト/ダークテーマのパレット生成

ベースカラーから、テーマに適したカラーパレットを自動生成します。

const generatePalette = (theme: 'light' | 'dark', baseColor: string) => {

const rgb = hexToRgb(baseColor)

const hsl = rgbToHsl(rgb.r, rgb.g, rgb.b)

if (theme === 'light') {

return {

primary: baseColor,

secondary: hslToHex((hsl.h + 30) % 360, hsl.s, hsl.l),

accent: hslToHex((hsl.h + 180) % 360, hsl.s, hsl.l),

background: '#FFFFFF',

surface: '#F5F5F5',

text: '#212121',

textSecondary: '#757575',

border: '#E0E0E0'

}

} else {

return {

primary: baseColor,

secondary: hslToHex(

(hsl.h + 30) % 360,

Math.max(hsl.s - 10, 0),

Math.max(hsl.l - 10, 0)

),

accent: hslToHex((hsl.h + 180) % 360, hsl.s, hsl.l),

background: '#121212',

surface: '#1E1E1E',

text: '#FFFFFF',

textSecondary: '#B0B0B0',

border: '#333333'

}

}

}

ダークテーマでは、セカンダリカラーの彩度と明度を少し下げて、目に優しい配色にしています。

こんな時に便利

- デザインシステム構築: プライマリカラーから一貫性のある配色を生成

- UIコンポーネント作成: ボタンのホバー状態(少し明るい色)を簡単に作成

- アクセシビリティ対応: 明度を調整してコントラスト比を確認

- ブランドカラー展開: 1色から複数のバリエーションを生成

- テーマ切り替え: ライト/ダークテーマ用のパレットを同時に確認

実装例:ボタンコンポーネント

このツールで生成した色を使って、ボタンのホバー状態を実装する例です。

:root {

--color-primary: #3b82f6;

--color-primary-light: #60a5fa; /* Lighter 20% */

--color-primary-dark: #2563eb; /* Darker 20% */

}

.button {

background-color: var(--color-primary);

transition: background-color 0.2s;

}

.button:hover {

background-color: var(--color-primary-light);

}

.button:active {

background-color: var(--color-primary-dark);

}

Known Issues & 今後の予定

現在、以下の機能を検討中です:

- トライアド配色(120度間隔)の生成

- テトラード配色(90度間隔)の生成

- アクセシビリティチェック(コントラスト比計算)

- カラーパレットのエクスポート(JSON/SCSS形式)

- URLでカラーパレットを共有できる機能(現在実装済み)

まとめ

色彩理論に基づいたカラーバリエーションを自動生成できるツールを作りました。HSL色空間を活用することで、補色や類似色の計算が数学的に簡単になり、デザインシステム構築が格段に楽になります。

全てブラウザで完結するので、インストール不要で今すぐ使えます。デザイン作業の効率化にぜひ使ってみてください!

ツールはこちら: https://tools.easegis.jp/ja/tools/image/color-variations