ゼロから作る自動ダメージ最大化シミュレーター

この記事では自動ダメージ最大化シミュレーターを作る方法をゼロから解説していきます。

この記事を読むと、ゲーム中でダメージが最大になる装備構成を自動で見つけてくれるシミュレーターを実装することができます。シミュの動作イメージを知りたい方は以下のサイトを開いて右下の 最適化ボタン を押してみてください。

こちらのサイトは弓専用の自動ダメージ最大化シミュレーターですが、本記事を読むと弓に限らず別武器のシミュも実装できますし、より馴染みのあるスキルシミュレーターも実装可能です。記事の途中でスキルシミュも実装します。

結論の実装を先に読みたい方は以下のリポジトリの dmax.py というファイルを参照してください。この500行程度のコードがシミュの核心部分です。

github/dmax-from-scratch-sample-code

コード自体はシンプルですが、ハイコンテクストなのでわかりづらいと思います。本記事の読了後にはこちらのコードを理解し、改変できるようになります。

本記事は少し長いですが、1つの記事で全文とソースコードを掲載しており折りたたみもありません。したがって、ソースコードのわからない部分を検索して辞書のように利用することも可能です。

文章の構成はシミュレーターの解説→実装という順序になっています。

具体例とポンチ絵を駆使してできるだけ詳しく、発想から説明するように心がけます。

サンプルコードをベースに読者が別武器や次回作のシミュを実装できるような記事を目指します。

自動ダメージ最大化シミュレーターとはなにか?

自動ダメージ最大化シミュレーターは、ゲーム中でダメージが最大になる構成を自動で見つけてくれるシミュレーターです。

モンスターハンターというゲームには数千件の装備があり、装備の組み合わせが変わるとモンスターに与えるダメージが変化します。この与ダメージが最大になる装備の組み合わせを自動で考えてくれるのが自動ダメージ最大化シミュレーターです。

自動ダメージ最大化シミュレーターでは長いので以降は最適化シミュと表記します。

💡 スキルシミュとダメシミュを融合するイメージ

より強い装備を実現したい場合、通常はスキルシミュレーターとダメージシミュレーターを交互に利用して、実現可能な範囲できるだけ高いダメージを出せる装備を探すというアプローチを取ります。自動ダメージ最大化シミュレーターでは、この 「スキルシミュとダメシミュを利用して最大ダメージ構成を見つける」という処理を自動で実行し、かつ、それが最大ダメージ構成であることを保証してくれます。

最適化シミュの仕組み

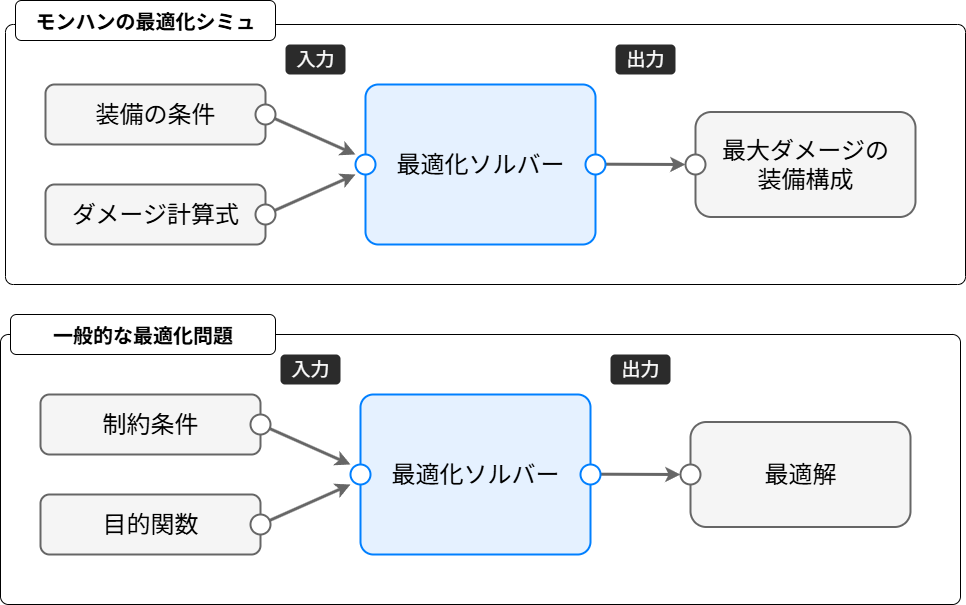

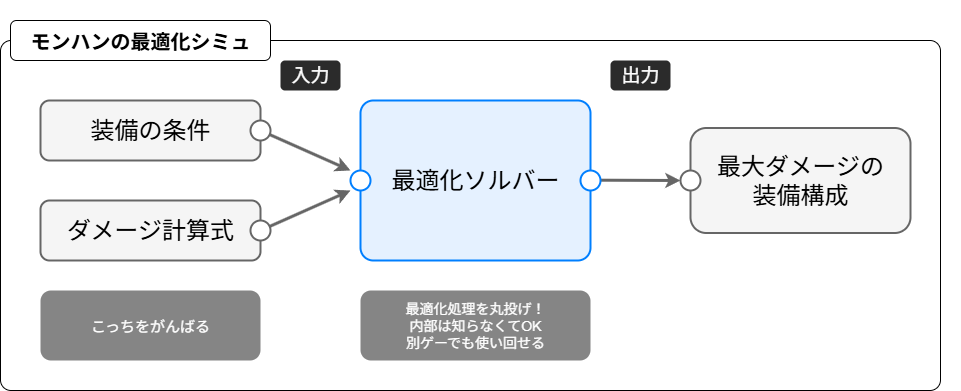

自動ダメージ最大化シミュレーターの仕組みを一言で言うと、「最適化ソルバーに解かせよう!」です。

世の中には最適化ソルバーという素晴らしいツールがあり、これがモンハンの最大ダメージ構成を考える上でのさまざまな難しい問題をまとめて解決してくれます。最適化ソルバーの内部の仕組みは難しいですが、利用するだけであればそれほど難しくはありません。

最適化ソルバーには以下のような嬉しい性質があります。

最適化ソルバーに対して「

装備の条件とダメージ計算式」を入力すると、「ダメージが最大になる装備の組み合わせ」が出力される

より一般的に言うと以下のような性質があります。

最適化ソルバーに対して「

制約条件と目的関数」を入力すると、「その制約条件の範囲内で、目的関数が最大 or 最小になるような解」が出力される

モンハンの場合、「制約条件」が「装備の条件」に相当し、「目的関数」が「ダメージ計算式」に相当します。

ここで言う「装備の条件」とは、例えば「頭防具は1つしか装備できない」とか「装飾品はスロットが合うものしか装備できない」のような条件です。ゲームをプレイする上で暗黙のうちに了解しているさまざまな装備の制約を入力する必要があります。

また、ここで言う「ダメージ計算式」とは「攻撃力〇〇の弓を装備して△△モーションをモンスターに当てると✕✕のダメージになる」のようなダメージを決定する計算式のことです。

最適化ソルバーは、ソルバー内部の最適化処理の仕組みを知らなくても利用できます。ソルバーの内部はブラックボックスのまま扱えるということです。そのため、それぞれのゲームの条件を考慮して最適化処理を自分で実装する必要がなくなります。この記事で作っていく最適化シミュ は「難しい部分は最適化ソルバーに丸投げ!」というアプローチで、最大ダメージ装備を探します。

ただし、最適化ソルバーは一定のフォーマットで入力しなければ最適化問題を解くことができません。そのため、最適化シミュを実装するうえでのチャレンジは「装備の条件とダメージ計算式をどのようにして最適化ソルバーが解ける形式に落とし込むか?」という点になります。「装備の条件」と「ダメージ計算式」を最適化ソルバーが理解できる形式で入力することができれば、最適化シミュは完成です。

ダメージ計算式については、すでに計算式がわかっているのであれば最適化ソルバーに入力するのは難しくありません。計算式をそのまま記述するだけです。(ダメージ計算式において難しいのは、どのようにしてダメージ計算式を推測するか?という点です)

したがって問題は、「装備の条件をいかに最適化ソルバーが解ける形式に落とし込むか」になります。以降ではこの方法を見ていきます。

装備の条件を数式に落とし込む

ここまでの説明で、モンハンの装備条件を最適化ソルバーが解ける形式に落とし込む必要があることを見てきました。

最適化ソルバーが解ける形式とは数式のことです。つまり、装備条件を数式として表現することができれば良いことになります。

実際のゲームデータを利用すると複雑になってしまうため、最初はサンプルデータを用意して説明していきます。(この記事の後半では、実際のゲームデータを利用して最適化シミュを実装していきます。)

武器A: 攻撃力 20

武器B: 攻撃力 10

ゲーム内の暗黙の条件: 武器は1つしか利用できない

ダメージ計算式: (ダメージ) = (武器の攻撃力)

非常にシンプルなサンプルデータを用意してみました。

ダメージ計算式は武器の攻撃力をそのまま参照するため、攻撃力が高い武器Aのほうが高い与ダメージを得ることができます。つまり、この場合の最大ダメージ構成は「武器Aを1つ装備する」になります。

ここまでシンプルであれば、もはや最適化ソルバーなどという大袈裟なものを持ち出すまでもなく、直感的に最も強い構成がわかると思います。しかし、ここでは装備条件を制約式の落とし込む練習のため、あえてこの問題を最適化ソルバーが解ける形式で表現してみましょう。

重要な条件として、武器は1つしか利用できないという条件があるので、これを制約式として表現してみます。

まずダメージ計算式は以下のようになります。

(ダメージ) = (武器Aの攻撃力) * (武器Aを利用する) + (武器Bの攻撃力) * (武器Bを利用する)

これを数式っぽく表現すると以下のようになります。

dmg = A_attack * A_use + B_attack * B_use

A_attack は武器Aの攻撃力 20 であり、変化しません。

B_attack は武器Bの攻撃力 10 であり、変化しません。

つまりダメージ計算式は以下のように書けます。

dmg = 20 * A_use + 10 * B_use

A_use は武器Aを利用するかどうかを表す変数であり、0 または 1 のどちらかの値を取ります。

B_use は武器Bを利用するかどうかを表す変数であり、0 または 1 のどちらかの値を取ります。

「武器は1つしか利用できない」という条件があるので、 A_use + B_use は2以上になることはありません。つまり、A_use + B_use は1以下という制約条件が必要になります。

A_use + B_use <= 1

最終的に、以下のような装備の制約条件と目的関数が導かれました。あとは、こちらを最適化ソルバーに入力すると、最大化問題の解として (A_use, B_use) = (1, 0) の組み合わせが出力され、「武器Aを使用したほうが与ダメージが高い」ということがわかります。

制約条件:

A_use + B_use <= 1

0 <= A_use <= 1 (ただし A_use は整数)

0 <= B_use <= 1 (ただし B_use は整数)

目的関数:

20 * A_use + 10 * B_use

ここまでの流れを見ると、「直感的にわかることを複雑に書いてる」と感じるかと思います。しかし、このような条件を数式に落とし込む手順を発展させていくと、問題が複雑になり人力ではとても解けないような規模の問題になった場合でも最適化ソルバーを利用して問題を解けるようになるので、いましばらくお付き合いください。

さて、上記の問題については完成した「制約条件と目的関数」を最適化ソルバーに投げて終了なのですが、最適化ソルバーの性質について理解を深めるためもう少し深堀りしましょう。

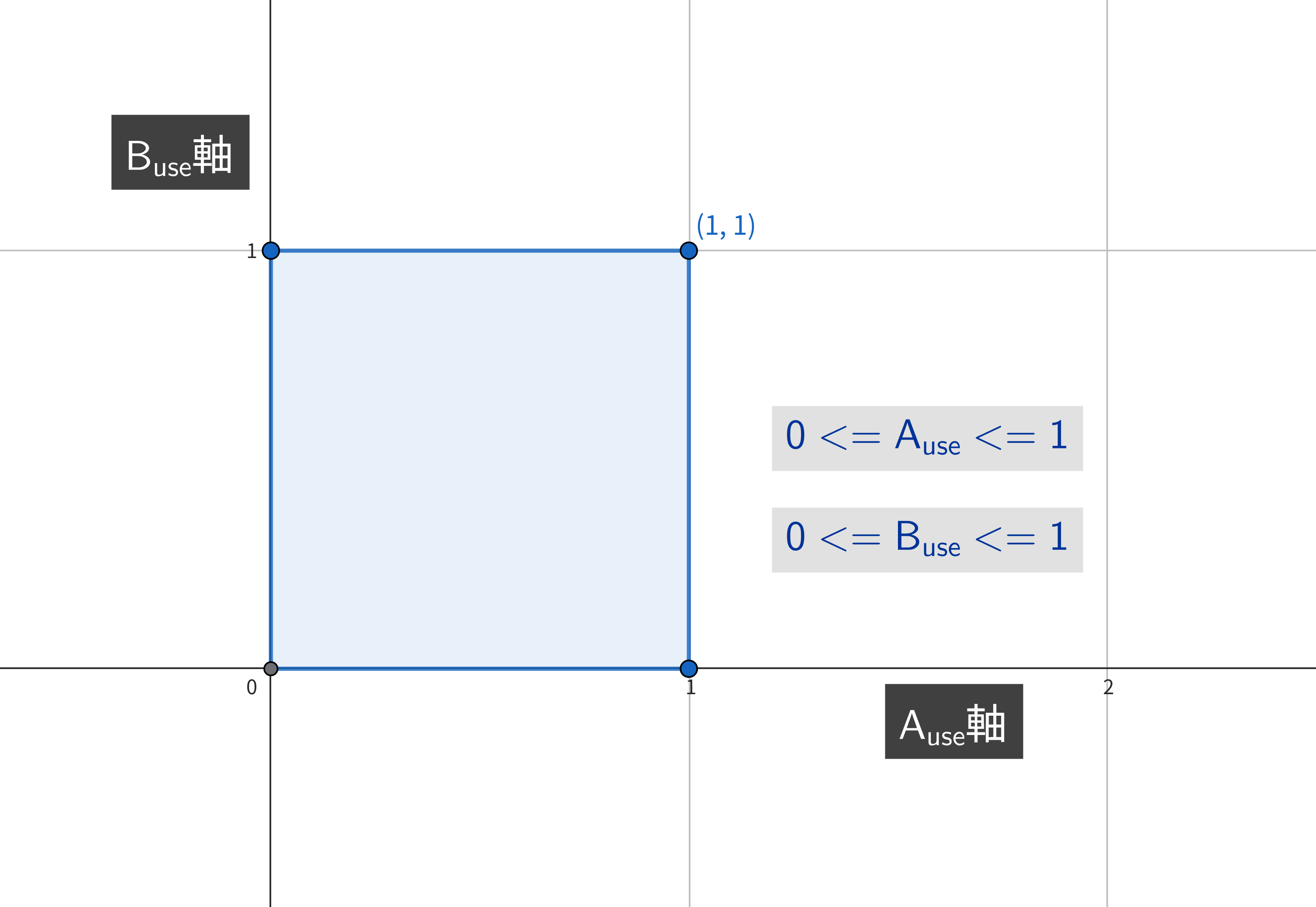

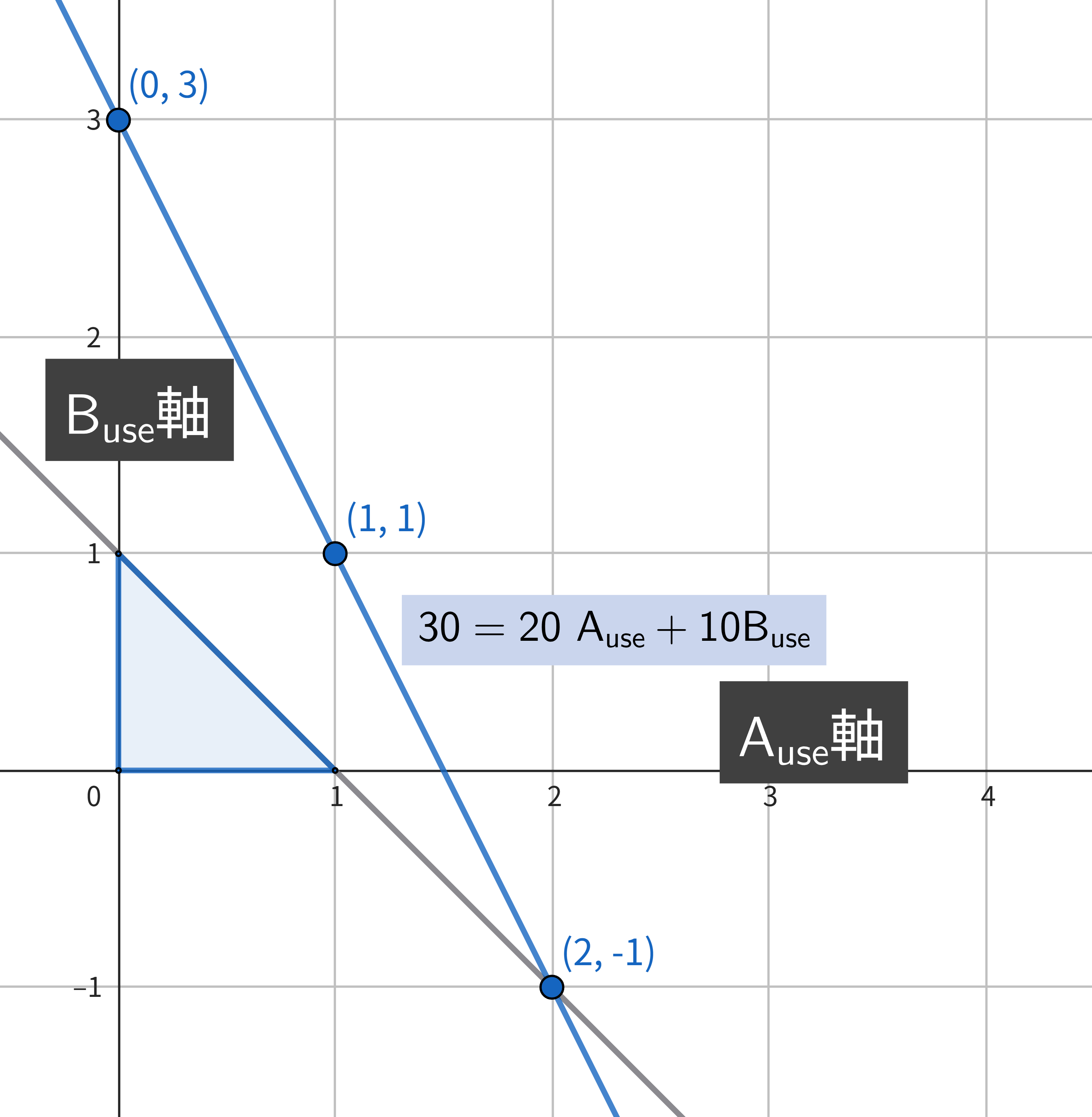

上記の制約条件と目的関数をグラフで表現してみましょう。

まず以下の制約条件をグラフ上に図示します。

横軸が A_use の値を表し、縦軸が B_use の値を表しており、制約式の範囲は図のような正方形の領域の頂点になります。

0 <= A_use <= 1 (ただし A_use は整数)

0 <= B_use <= 1 (ただし B_use は整数)

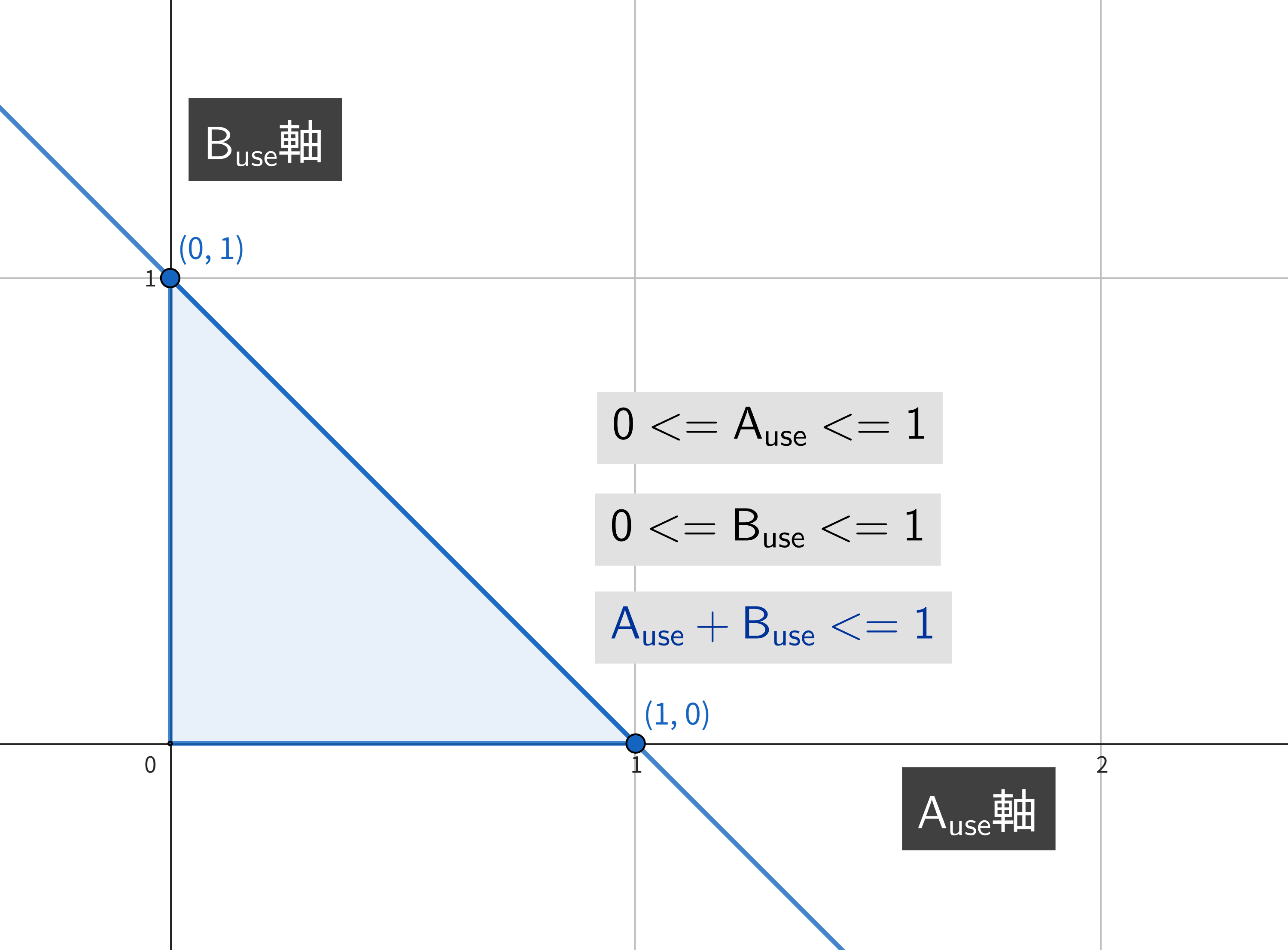

ここで、さらに以下の制約式を追加すると、制約式の範囲は図のような三角形の領域になります。

A_use + B_use <= 1

最後に目的関数 20 * A_use + 10 * B_use はグラフ上でどのように表現できるかを考えます。

まず、 20 * A_use + 10 * B_use = 30 になる点をリストアップしてみると、(A_use, B_use ) = (0, 3), (1, 1), (2, -1) となります。これを線でつなぐと、 20 * A_use + 10 * B_use = 30 を満たす線を引くことができます。この線は、同じ30という値を取る線なので等高線と呼べます。

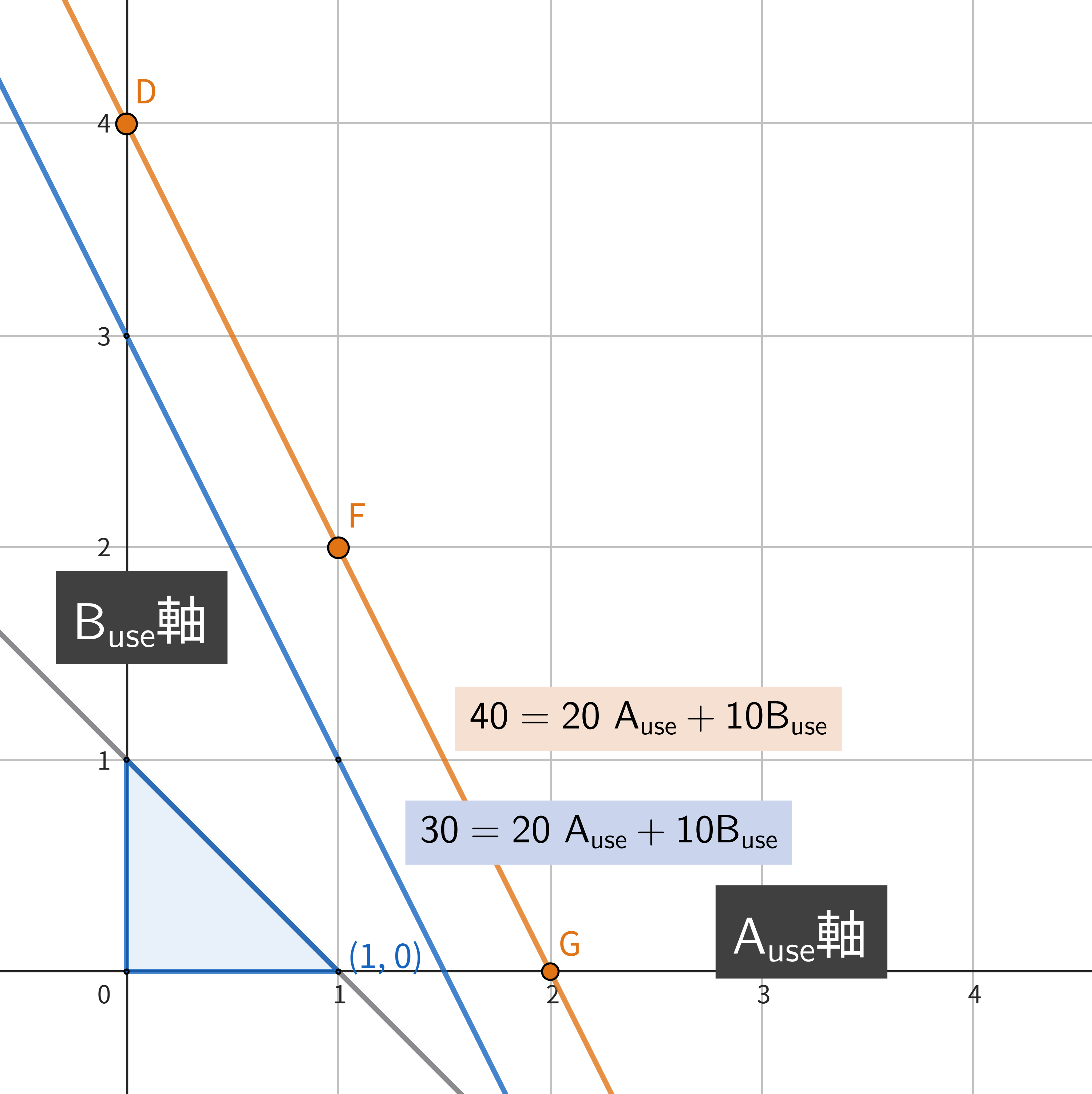

次に 20 * A_use + 10 * B_use = 40 となる等高線を引くと以下のようになります。

つまり、20 * A_use + 10 * B_use の等高線は 20 * A_use + 10 * B_use = 30 の等高線に対して並行な直線になります。

ここで、 20 * A_use + 10 * B_use はダメージ計算式なので、大きければ大きいほどプレイヤーにとって嬉しいです。なので、等高線をできるだけ右上にズラしていきたいです。しかし、A_use と B_use には制約条件があり、グラフ上で図示された点しか取ることができません。よって、A_use と B_use のグラフ上の点のうち、最も等高線が右上になる値の組み合わせ (A_use, B_use) = (1, 0) が、ダメージ計算式を最大化する最適解ということになります。

また、20 * A_use + 10 * B_use = 20 より最適解によって得られる最大ダメージは 20 であることも分かります。

つまり、ダメージ計算式の等高線を引き、等高線が高い方から低い方へ動かしていき、制約条件の表す範囲に重なる等高線まで動かして止めれば最大化問題が解けたことになります。

最適化ソルバーは、内部的にこのようなアプローチで最適化問題を解いています。実際にはもっと別の高度な仕組みで解いていますが、最適化シミュを実装するうえでは大雑把なアプローチを理解しておけば十分です。

装備の条件を数式に落とし込む 応用編

次は、問題設定をもう少しモンハンの装備条件に近づけてみましょう。(この装備条件は後のセクションにおいてプログラムで実装し、最適化ソルバーに解かせます。)

武器C: 攻撃力 30, 属性値 20

防具X: 攻撃強化Ⅱ, 属性強化Ⅰ, 体術 x2, 重量1kg

防具Y: 攻撃強化Ⅰ, 属性強化Ⅱ, 体術, 重量2kg

スキルの効果:

攻撃強化Ⅰ: 攻撃力を +10 (装備全体で「攻撃強化Ⅰ」がN個ついている場合、攻撃力の加算値は +10*N とする。攻撃強化Ⅱ,属性強化Ⅰ,Ⅱについても同様)

攻撃強化Ⅱ: 攻撃力を +30

属性強化Ⅰ: 属性値を +20

属性強化Ⅱ: 属性値を +30

体術: ダメージ計算には寄与しない

装備の条件:

(条件1) 防具は0個以上のいくつでも装備できる

(条件2) 体術は最低5個欲しい

(条件3) 防具重量の合計の上限は4kg (4kg 以上の防具は重くて装備できない)

ダメージ計算式:

(ダメージ) = {(武器の攻撃力) + (攻撃強化スキルによる攻撃力加算)}

+ {(武器の属性値) + (属性強化スキルによる属性値加算)}

(モンハンには重量制限はなく装備を無限に装備することもできませんが、ここでは条件を式に落とし込む練習のために都合の良い条件を設定しています。)

さて、こうなると直感で解くのは難しくなってきたのではないでしょうか?

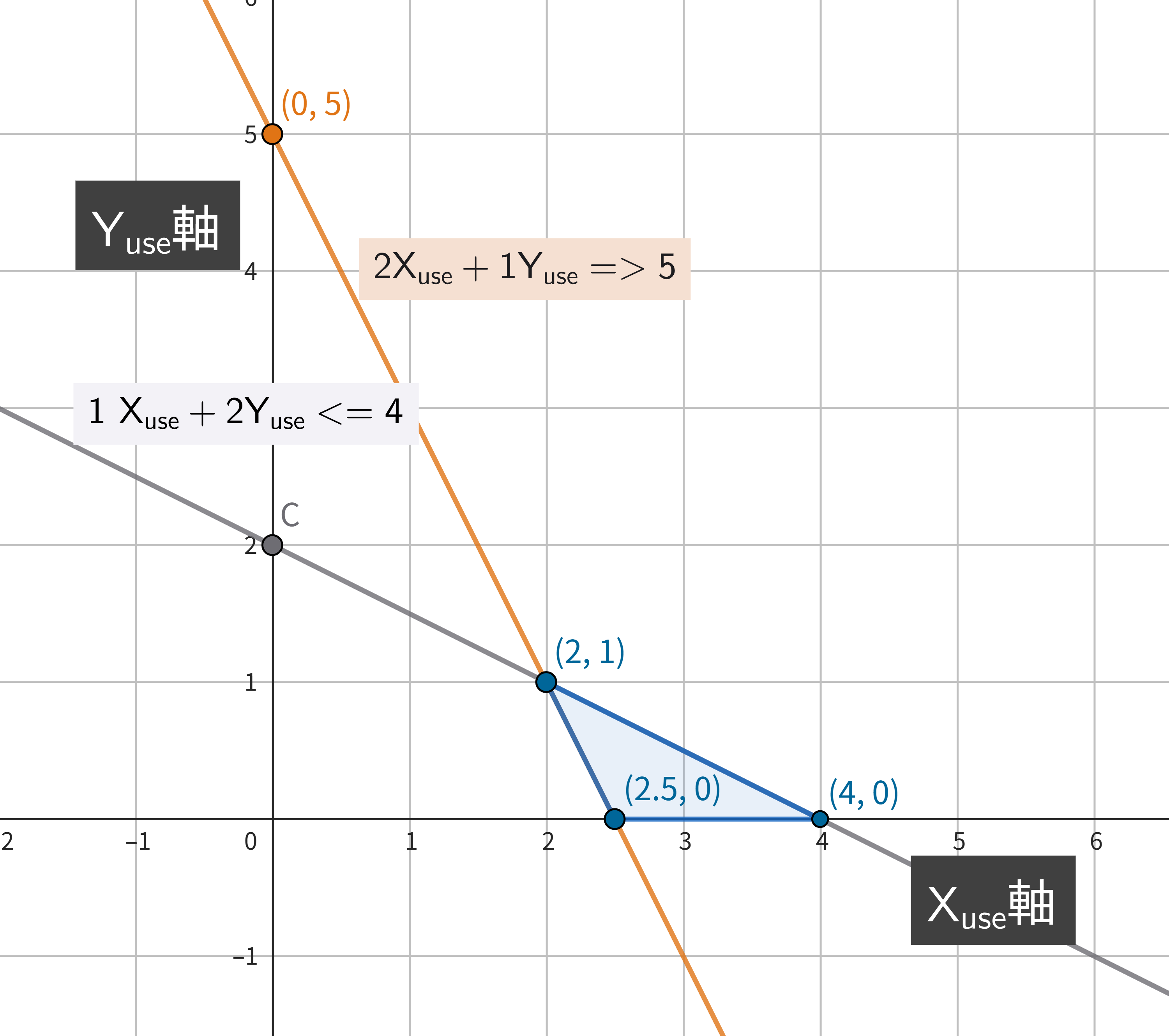

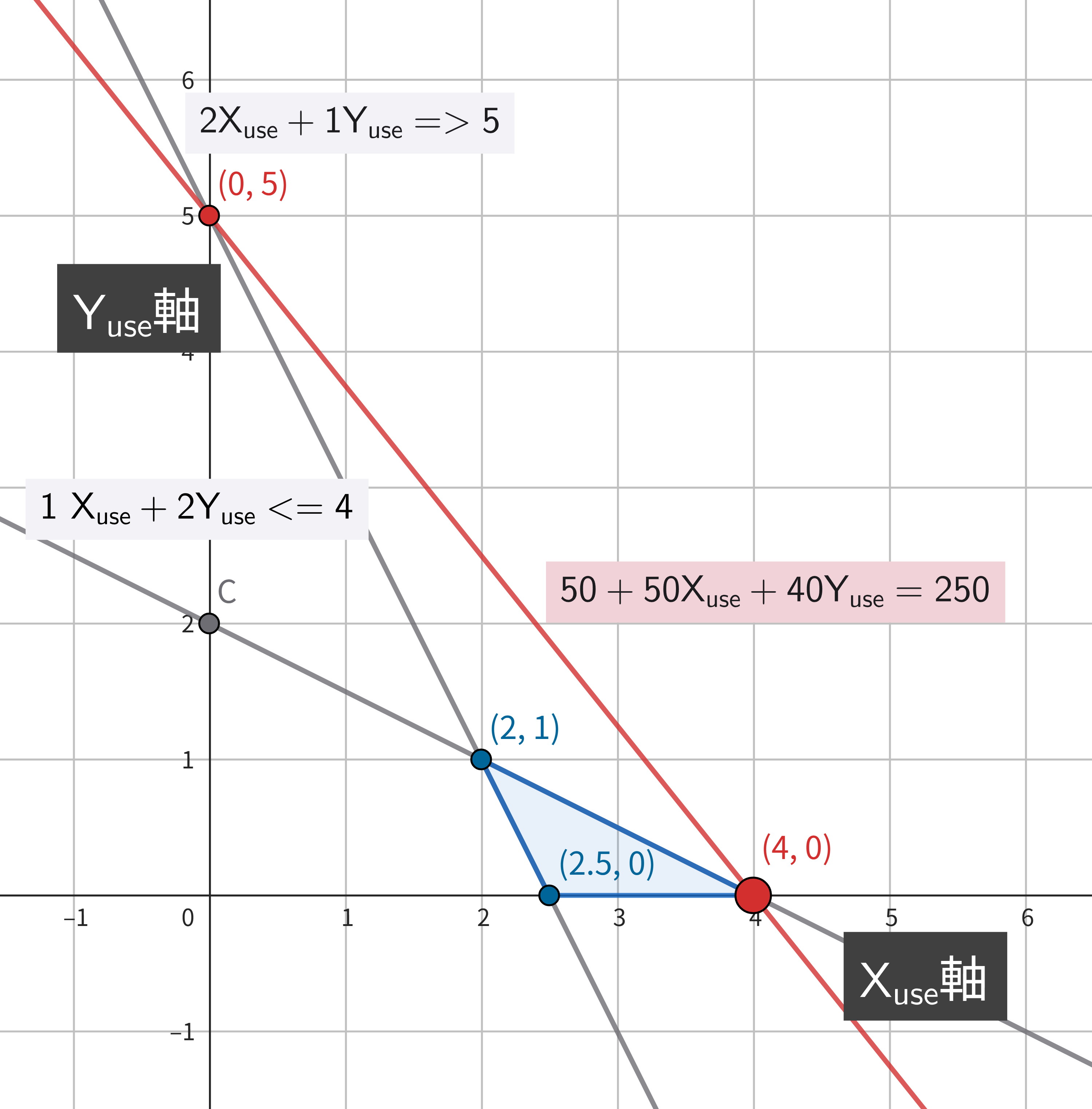

まずは、先ほどと同じように上記の条件を制約式として表現し、グラフという簡易的な最適化ソルバーで解いてみましょう。

防具Xを装備する数を X_use, 防具Yを装備する数を Y_use とします。

まず (条件1) を考えます。

(条件1) 防具は0個以上のいくつでも装備できる

という制約条件を数式で表すと以下のようになります。

0 <= X_use (ただし X_use は整数)

0 <= Y_use (ただし Y_use は整数)

次に (条件2) を考えます。

(条件2) 体術は最低5個欲しい

防具Xには体術が2個付いているので、防具Xを X_use 個装備したときの体術の合計は 2 * X_use 個になります。

よって (条件2) を数式で表すと以下のようになります。

2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

同様に考えて、 (条件3)

(条件3) 防具重量の合計の上限は4kg

を数式で表すと以下のようになります。

1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

次に、以下のダメージ計算式を考えます。

ダメージ計算式:

(ダメージ) = {(武器の攻撃力) + (攻撃強化スキルによる攻撃力加算)}

+ {(武器の属性値) + (属性強化スキルによる属性値加算)}

スキルの効果:

攻撃強化Ⅰ: 攻撃力を +10

攻撃強化Ⅱ: 攻撃力を +30

属性強化Ⅰ: 属性値を +20

属性強化Ⅱ: 属性値を +30

各スキルの効果を考慮すると、ダメージ計算式は変数 X_use, Y_use を利用して以下のように書き直せます。

(ダメージ) = {(武器の攻撃力) + 10 * (攻撃強化Ⅰの個数) + 30 * (攻撃強化Ⅱの個数)}

+ {(武器の属性値) + 20 * (属性強化Ⅰの個数) + 30 * (属性強化Ⅱの個数)}

防具Xには攻撃強化Ⅱがついているので、X_use 個装備すると 30 * X_use の攻撃力が加算されます。

防具Yについても同様に考えるとダメージ計算式は以下のように表現できます。

dmg = {(30) + 10 * Y_use + 30 * X_use}

+ {(20) + 20 * X_use + 30 * Y_use}

= 50 + 50 * X_use + 40 * Y_use

ここまでで制約条件と目的関数を変数 X_use, Y_use を利用して表現できました。

制約条件と目的関数をまとめると以下のようになりました。

制約条件:

0 <= X_use (ただし X_use は整数)

0 <= Y_use (ただし Y_use は整数)

2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

目的関数:

50 + 50 * X_use + 40 * Y_use

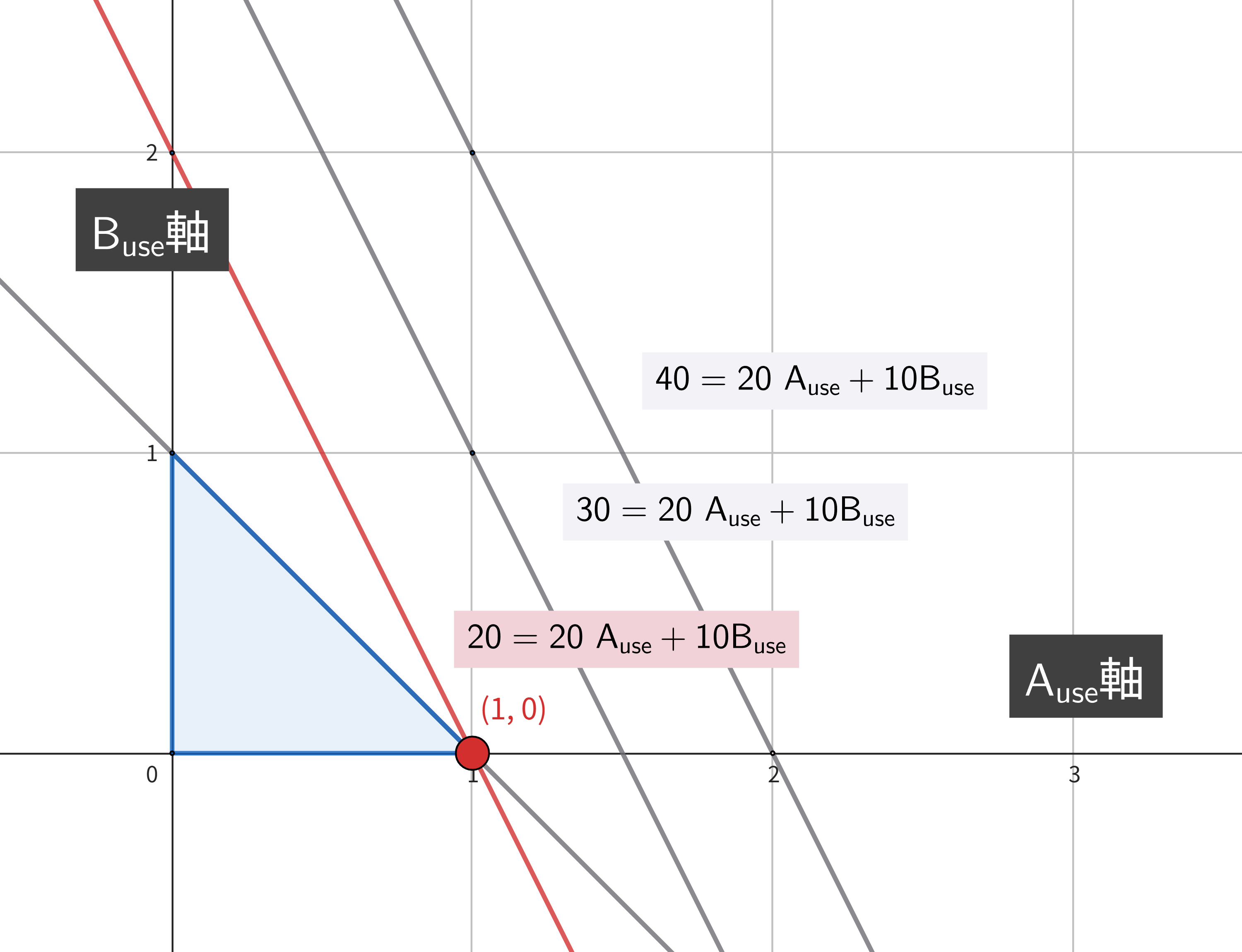

それでは次にグラフに図示し、最適解を求めてみましょう。

まず、制約条件をグラフに図示すると以下のようになります。青い三角形の領域が制約条件を満たす解の範囲です。さらに、整数の制約も考慮すると解の候補は (X_use, Y_use) = (2,1), (4,0) のいずれかに絞れます。

次に先ほどと同様に目的関数の等高線を考慮すると、50 + 50 * X_use + 40 * Y_use = 250 の場合に制約条件を満たし、かつ目的関数が最大となることがわかります。

よって、制約条件を満たす解のうち最大ダメージを実現する解は (4,0) であり、その最大ダメージは 250 であることがわかりました。

このセクションでは、問題を制約条件と目的関数に落とし込み、さらに作図により最適解を求めました。後のセクションでは、この問題をプログラムとして表現し、最適化ソルバーに解かせるところまで実施します。

実際の最適化シミュを実装するうえでは、「作図により最適解を求める」部分は最適化ソルバーの仕事になるため、この部分は不要になります。しかし、作図部分の動作原理は最適化ソルバーの最も簡単な動作を模倣したものなので、どのような問題であれば最適化ソルバーが高速に解けるのかについての示唆を得ることができます。

ここで登場した制約条件や目的関数は説明のために簡単な例を出しました。ここでいう簡単とはどういう意味かというと、制約条件や目的関数の中に変数同士の掛け算がない形式になっています。変数同士の積がない or 少ないことは人間にとっても解きやすく、また最適化ソルバーにとっても高速に解けるものになります。利用する最適化ソルバーによっては変数同士の積があると問題を解くことができません。

どうやって式に落とし込めばよいか?

前のセクションではゲームの条件としてシンプルな例を題材に考えたので、定式化がスムーズにできました。しかし、モンハンのような実際のゲームは複雑であり、定式化が難しくなります。このセクションでは複雑な問題に対する定式化の方針について見ていきます。

最適化問題の定式化の方針がわからない場合は以下の問いを立ててください。

(1) この問題における最適解とはなにか?

(2) この問題における解の候補とはなにか?

(3) この問題における変化する値はなにか? (変数はなにか)

(4) この問題における変化しない値は何か? (定数はなにか)

上記の4点が整理できれば最適化問題として式に落とし込めます。

まず (1), (2) について、先程の具体例で整理してみます。

(1) この問題における最適解とはなにか?

(2) この問題における解の候補とはなにか?

先程の例における最適解は (X_use, Y_use) = (4, 0) という組み合わせでした。また、解の候補としては X_use と Y_use の任意の組み合わせが考えられます。例えば (X_use, Y_use) = (4, 0), (0, 0), (0, 5) などです。

つまり、最適解とは、「無数に存在する解の候補 (X_use, Y_use) の組み合わせのうち、全ての制約条件を満たしかつ、目的関数が最大となる解である」と表現できます。解の候補は変化する値なので変数として表現できます。

次に、 (3), (4) についても同様に具体例で整理してみます。

(3) この問題における変化する値はなにか? (変数はなにか)

(4) この問題における変化しない値は何か? (定数はなにか)

先程の例で登場した「(条件2) 体術は最低5個欲しい」を考える場合、(X_use, Y_use) の組み合わせは解候補であり、最適解を探す上で変化する値、すなわち変数です。

逆に、「防具Xには体術が2個付いている」というデータから導き出される 2 という値は、最適解を探す上で変化しない値、すなわち定数です。同様に、「防具Yには体術が1個付いている」というデータから導き出される 1 という値も定数です。さらに、「(条件2) 体術は最低5個欲しい」という条件にも下限が 5 であるという定数値があります。

以上のように考えて抽出した変数 X_use, Y_use と定数 2, 1, 5 を利用すると、「(条件2) 体術は最低5個欲しい」は以下のように式に落とし込めます。

2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

制約条件式を立式する際には以下のルールを満たせば、最適解を得ることができます。

(1) 変数と定数からなる式によって制約条件式と目的関数を表現すること

(2) 全ての制約条件を満たす最適解が存在すること

シミュ高速化のコツ

最適化ソルバーの性質として 変数同士の掛け算が少ないほど問題を高速に解ける という性質があります。

例えば、変数 x と変数 y がある場合、

- $3xy$ という式よりも、 $3x + 2y$ のような式のほうが高速に解ける

- $3x^2 + 2xy$ という式よりも、 $3x + 3x + 2x + y$ のような式のほうが高速に解ける

ということです。変数の数自体はどちらも同じですが、後者のほうが変数同士の掛け算が少なく、より高速に解くことができます。

変数同士の掛け算を減らした究極系、つまり変数同士の積がない式は一次式と呼ばれています。またこのような式の性質は線形性と呼ばれることがあります。(厳密には数学的な線形性ではありませんが、工学などの応用系の分野では一次式を雑に「線形である」と呼ぶことがあります。)

つまりもし、モンハンのダメージ最大化問題の制約条件とダメージ計算式を、この一次式の形に落とし込むことができたなら、より高速なシミュが作れるかもしれないということです!ただし、変数同士の積を減らすために補助変数を導入すると、補助変数と制約式が増えるため必ずしも高速化するとは限らない点には注意が必要です。(DMAX MHWilds の実装には変数同士の積があるので、この点において改善の余地があるかもしれません)

とはいえ、立式する際の方向性として「変数同士の積を減らす」という意識を持っておくことは重要です。実際のモンハンのゲーム内条件を式に落とし込む際に、変数同士の掛け算を減らせないか?という視点を意識すると、より高速な最適化シミュを作れる可能性が上がります。逆に、変数同士の掛け算が多すぎると計算が重くなってしまい、実用に耐えないほど遅い最適化シミュになってしまう可能性が高くなります。

💡 サンブレイクはワイルズより重い

実際の例として、サンブレイクの最適化シミュ は ワイルズの最適化シミュ よりも最適解が見つかるのに時間がかかります。

サンブレイクもワイルズも仕組み的には同じ実装をしており、どちらも同じ最適化ソルバーを利用しています。しかしサンブレイクのほうが攻撃力と属性値に対して乗算で効果があるスキルが多いため、変数同士の掛け算が多くなり結果として処理が重くなっています。また装備のデータ数が多い点もサンブレイクのほうが処理が重い原因の1つです。

変数同士の掛け算があってもOK

高校数学で登場する線形計画法に慣れていると「最適化ソルバーは線形でない問題は解けない」という思い込みがあるかもしれません。(私も以前は漠然とそう思っていました)

実際に、問題が線形でないと解けないソルバー (線形計画ソルバー) もありますが、問題が線形になっていなくても (非線形であっても) 解けるソルバーもあります。

本記事の最適化シミュではSCIPという最適化ソルバーを利用します。SCIPソルバーは無料で利用できるソルバーでありながら、非線形の最適化問題を解けます (Apache 2.0 License)。 より正確にいうと SCIP ソルバーは MINLP という形式の問題を解くことができます。MINLP (Mixed Integer Nonlinear Programming) は混合整数非線形計画問題のことで、制約条件式や目的関数が非線形であっても解くことができますし、一部の変数に整数の制約があっても (つまり混合整数問題であっても) 解くことができるという優れものです。

なので、式に落とし込む際に変数同士の掛け算ができてしまっても、それを解けるソルバーはあるので諦めず実装してみましょう。

(ただし、問題の規模によっては実用に耐えないほど遅くなる可能性はあります)

最適化問題の実装

ここまでの説明で、モンハンに模した装備条件やダメージ計算式を、最適化ソルバーが解ける形式に落とし込む方法を見てきました。

前のセクションではグラフを利用して解きましたが、次は実際にプログラムを書いて最適化ソルバーに解かせてみましょう。

最適化問題の設定としては、先程の制約条件と目的関数をそのまま利用します。

制約条件:

0 <= X_use (ただし X_use は整数)

0 <= Y_use (ただし Y_use は整数)

2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

目的関数:

50 + 50 * X_use + 40 * Y_use

ここから、制約条件と目的関数をプログラムで表現していきます。

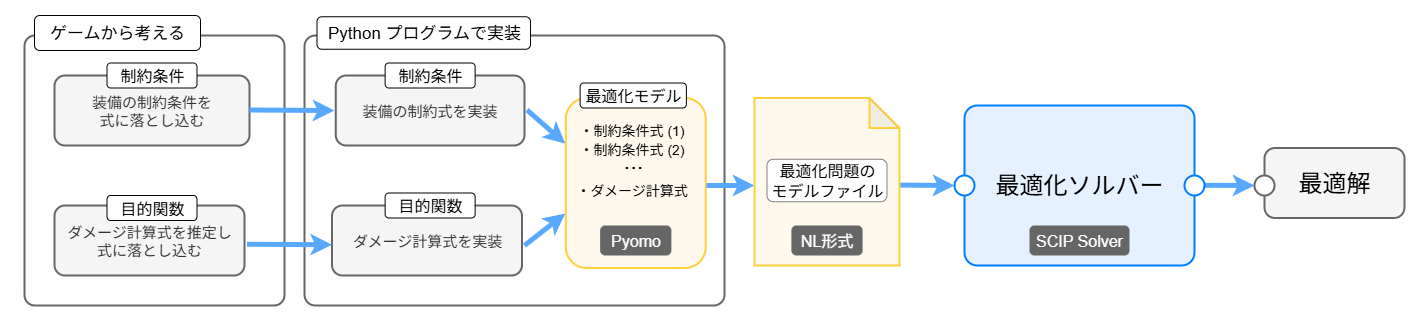

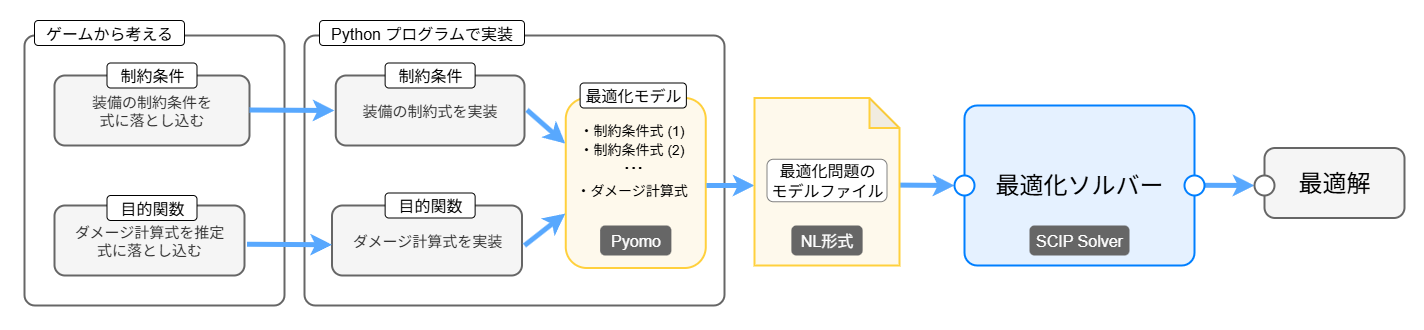

最適解を得るまでの処理の流れは以下のようになります。

- ゲームをベースに装備の制約条件を整理し、ダメージ計算式を推定します

- Python プログラムにより制約条件とダメージ計算式を実装し、最適化問題のモデルに追加します

- 最適化問題のモデルをファイルに出力します

- モデルファイルを最適化ソルバーに入力し、最適解の出力を得ます

Python プログラムでは最適化問題をモデルとして定義します。モデルに対して制約条件や目的関数、変数やパラメータなどを追加していくイメージです。

モデルを定義するためには Pyomo というモデリングツールのライブラリを利用します。

定義された最適化問題のモデルはファイルに出力することができます。ファイルの形式としては非線形問題を扱える AMPL NL形式 (Nonlinear) を利用します。出力されたモデルファイルを最適化ソルバーに入力すると最適化を実行できます。

最適化ソルバーとしては SCIP を利用します。

Python, Pyomo, SCIP はいずれもそれぞれのライセンスのもと無料で利用できます。

環境構築(0): 環境の全体像

まずは、プログラミングをはじめる際の最大の難関、環境構築をやっていきましょう。

SCIPソルバーはC/C++によって実装されたネイティブバイナリを実行する形式のプログラムなので、Python や Java のようなランタイムが面倒を見てくれる環境に比べて環境構築の難易度は高めになります。気合を入れてやっていきましょう。

環境は以下になります。

| 必須 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| OS | Ubuntu 22.04.1 LTS | |

| Python インタプリタとライブラリのバージョン管理 | uv | |

| ✅ | Python 実行環境 | Python 3.8.16 |

| ✅ | モデリングツールのライブラリ | Pyomo 6.4.4 |

| ✅ | 最適化ソルバー | SCIP version 8.0.3 |

OS を Ubuntu 22.04.1 LTS としているのは主に最適化ソルバー SCIP の実行環境のためです。

SCIP はC/C++で実装されており、ネイティブバイナリ形式のファイルを実行する形になるため、OSを揃えておいたほうがトラブルは少ないと思います。

一応 SCIP のパッケージとしては Linux/Windows/MacOS/Raspberry の環境のコンパイル済みパッケージが提供されているのでどの環境でも動かせると思いますが、この記事では試していません。

Python や Pyomo ライブラリは基本的にどのOSでも問題なく動くと思います。

ただしできればバージョンは揃えておきたいです。個人的に Python 環境はバージョンがズレるとすぐに動かなくなるイメージがあります。実際にはそこまで簡単に動かなくなるわけではないですが、揃えられるなら Python やライブラリのバージョンを揃えておくに越したことはありません。

というわけでバージョン管理ツール uv の利用を推奨します。uv を利用すると uv sync というコマンド一発で仮想環境を構築し、 Python インタプリタと Pyomo 等のライブラリのバージョンを揃えることができます。

この記事では Windows11 の WSL2 環境で実行環境を構築していきます。

その他のOSの方は、本記事の手順を参考に上記の表の必須の項目を準備してください。(ChatGPT, Gemini, Claude などに聞けば教えてくれると思います。)

環境構築(1): WSL2 の有効化

- 既にWSL2のUbuntu22.04環境がある方はスキップして、

環境構築(3): サンプルコードの環境構築から実行してください。 - Ubuntuのバージョンはズレていても多分動きますが、動作に問題があればUbuntu22.04をインストールしてください。

本記事の環境構築手順は 2025-08-11 時点のものです。

最新のインストール手順が必要な場合は以下のWSL公式ドキュメント等を参照してください。

https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/install

前提条件

WSLコマンドを使用するには、以下のいずれかのバージョンを実行している必要があります:

- Windows 10 バージョン2004以降(ビルド19041以降)

- Windows 11(全バージョン)

それより前のバージョンの場合は、手動インストールが必要になります。

WSL公式ドキュメント 等を参照してください。

Ubuntu 22.04を指定してWSLをインストール

PowerShell またはコマンドプロンプトを管理者権限で開きます。

- スタートメニューで

PowerShellと検索 - 右クリックして

管理者として実行を選択

以下のコマンドを実行し、インストール可能なディストリ一覧に Ubuntu-22.04 が存在することを確認します。

wsl --list --online

以下のコマンドを実行します。このコマンドにより、WSLを実行するために必要な機能が有効になり、Ubuntu 22.04 LTSディストリビューションがインストールされます。

wsl --install -d Ubuntu-22.04

コマンド実行後、再起動を求められるのでパソコンを再起動してください。

環境構築(2): WSL2 に Ubuntu22.04.1 LTS をインストール

PowerShell を通常の権限で起動します。

- スタートメニューで

PowerShellと検索 - 左クリックして実行

PowerShell 上で以下のコマンドを実行して、正常にインストールされたことを確認します。

wsl -l -v

出力例は以下のようになります。

VERSION 列に 2 と表示されていれば WSL2 環境で実行されていることが確認できます。

PS C:\Users\hoge> wsl -l -v

NAME STATE VERSION

* Ubuntu-22.04 Running 2

PowerShell 上で以下のコマンドを実行します。

このコマンドにより WSL2 環境で Ubuntu-22.04 が起動します。

wsl -d Ubuntu-22.04

初回起動時には以下のようにユーザ名とパスワードの登録を求められます。

本記事とパスを揃えたい場合、ユーザ名は dmax-scratch を指定してください。

パスワードは sudo 権限でコマンドを実行する際に必要なので忘れないでください。

Ubuntu 22.04 LTS を起動しています...

Installing, this may take a few minutes...

Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.

For more information visit: https://aka.ms/wslusers

Enter new UNIX username: dmax-scratch

New password:

Retype new password:

passwd: password updated successfully

Installation successful!

Ubuntu22.04 への接続を終了するためには以下のコマンドを実行します。

exit

作成したユーザ dmax-scratch を利用して Ubuntu22.04 へ再接続するためには PowerShell 上で以下のコマンドを実行します。

wsl -d Ubuntu-22.04 -u dmax-scratch

環境構築(3): サンプルコードの環境構築

サンプルコードの実行環境を構築していきます。

ここからは Ubuntu22.04 環境にログインしていることを前提とします。

以下のコマンドを実行し、ユーザや作業ディレクトリを確認します。

# 現在のユーザを確認

whoami

# ホームディレクトリへ移動

cd ~

# 現在の作業ディレクトリを確認

pwd

実行すると以下のようになります。

$ whoami

dmax-scratch

$ cd ~

$ pwd

/home/dmax-scratch

以下のコマンドを実行して、Python のバージョン管理ツール uv をインストールします。

# uv のインストール

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# uv へのパス設定の反映

source $HOME/.local/bin/env

# uv が利用可能になったか確認するため uv のバージョンを出力

uv --version

以下のように uv のバージョン情報が出力されればOKです。

$ uv --version

uv 0.8.8

次に、以下のコマンドを実行します。

このコマンドにより、サンプルコードをローカル環境にコピーし、uv により実行環境をセットアップします。

# ホームディレクトリへ移動

cd ~

# サンプルコードをダウンロード

git clone https://github.com/hotckrin/dmax-from-scratch-sample-code.git

# サンプルコードのディレクトリへ移動

cd dmax-from-scratch-sample-code

# uvで環境を自動構築

uv sync

以下のように Python 3.8 と pyomo 6.4.4 がインストールされたことが確認できればOKです。

$ uv sync

Using CPython 3.8.20

Creating virtual environment at: .venv

Resolved 3 packages in 3ms

Prepared 2 packages in 3.15s

Installed 2 packages in 21ms

+ ply==3.11

+ pyomo==6.4.4

次は動作確認をしていきます。

まず、 uv 経由で Python 3.8 の対話モードを起動してみます。

以下のように uv run python コマンドを実行し、Python 3.8 の対話モードが起動すればOKです。終了するには quit() コマンドか Ctrl-D キーを入力します。

$ uv run python

Python 3.8.16 (default, Mar 29 2023, 09:41:05)

[GCC 11.3.0] on linux

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

次に、サンプルコード dmax-mini-2.py の動作確認をします。

以下のように uv run dmax-mini-2.py コマンドを実行し、問題ファイルが出力されればOKです。

問題ファイルの存在は ls -lh | grep 2-problem のようにして確認できます。

# サンプルコードを実行して問題ファイルを出力

$ uv run dmax-mini-2.py

model for solving damage optimization problem

5 Set Declarations

const_total_equipment_type_index : Size=1, Index=None, Ordered=False

Key : Dimen : Domain : Size : Members

None : 1 : Any : 6 : {'arms', 'charm', 'head', 'legs', 'torso', 'waist'}

p_index : Size=1, Index=None, Ordered=False

Key : Dimen : Domain : Size : Members

None : 2 : p_index_0*p_index_1 : 442 : {('ラギアアームα', 'arms'), ('ラギアアームα', 'charm'),

...省略

# 問題ファイルの存在を確認

$ ls -lh | grep 2-problem

-rw-r--r-- 1 dmax-scratch dmax-scratch 458 Aug 11 14:42 dmax-mini-2-problem.col

-rw-r--r-- 1 dmax-scratch dmax-scratch 2.6K Aug 11 14:42 dmax-mini-2-problem.nl

-rw-r--r-- 1 dmax-scratch dmax-scratch 840 Aug 11 14:42 dmax-mini-2-problem.row

環境構築(4): SCIPソルバーの環境構築

最適化ソルバー SCIP の実行環境を構築していきます。

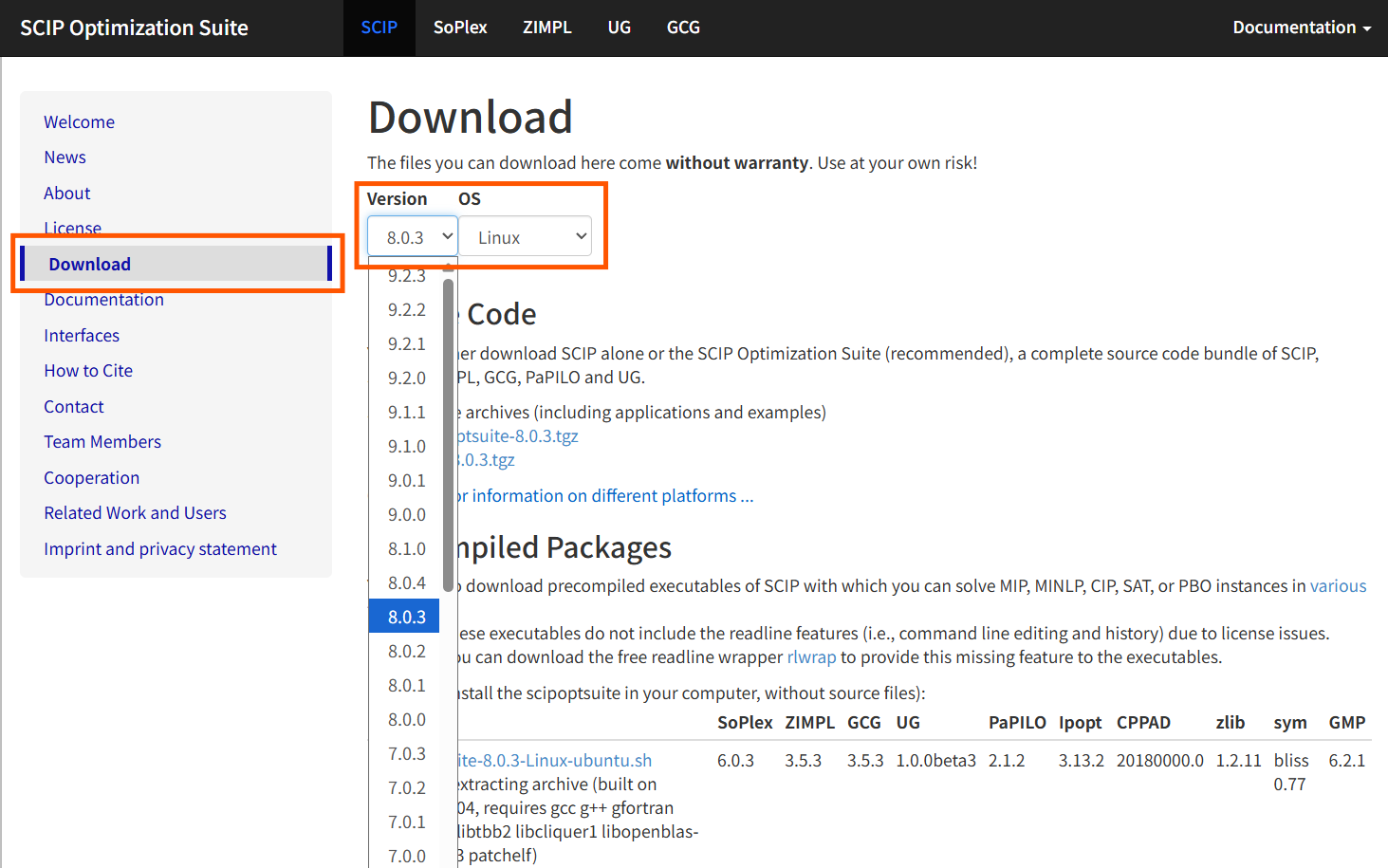

以下のSCIP公式ページにアクセスし、Download セクションを表示してください。

https://www.scipopt.org/index.php#download

ドロップダウンメニューから Version 8.0.3 と OS Linux を選択してください。

本記事ではソースコードからのビルドではなく、コンパイル済みパッケージを利用します。

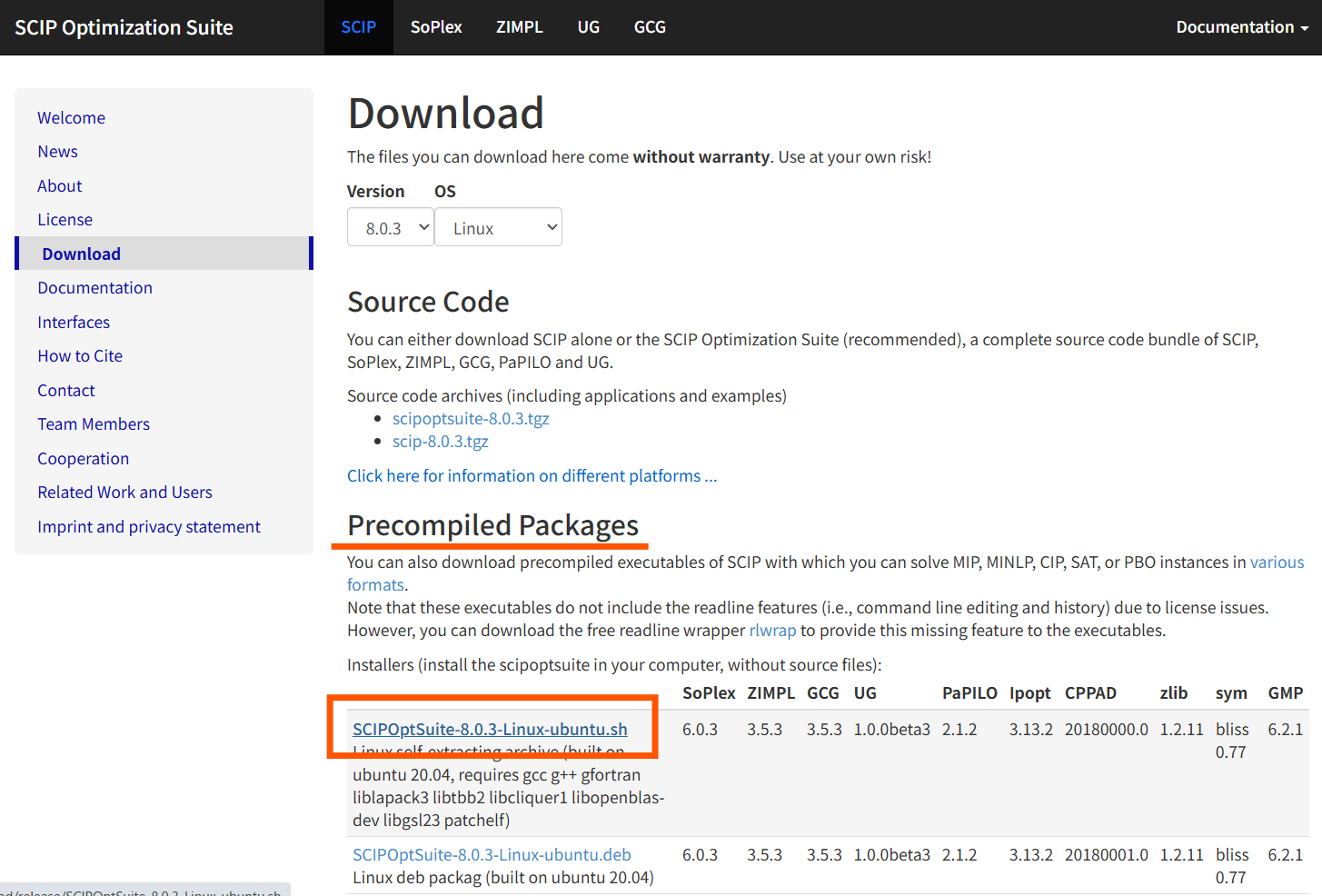

Precompiled Packages のセクションに SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh のリンクがあることを確認します。

SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh のリンクを右クリックし「リンクのアドレスをコピー」を選択します。

以下のコマンドを実行して、SCIP 8.0.3 のインストールスクリプトをダウンロードします。

# ホームディレクトリに移動

cd ~

# インストールスクリプトをダウンロード

wget <ここにコピーしたリンクを貼り付け>

# スクリプトがダウンロードできたか確認

ls -lh | grep SCIP

以下のように SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh が確認できればOKです。

# wget のリンク例

$ wget https://www.scipopt.org/download/release/SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh

...省略

# インストールスクリプトを確認

$ ls -lh | grep SCIP

-rw-r--r-- 1 dmax-scratch dmax-scratch 26M Dec 14 2022 SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh

次に、SCIPの実行に必要な依存関係のパッケージをインストールします。

公式ドキュメント中の以下の記述から必要な依存パッケージを判断します。

SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh

Linux self-extracting archive (built on ubuntu 20.04, requires gcc g++ gfortran liblapack3 libtbb2 libcliquer1 libopenblas-dev libgsl23 patchelf)

# パッケージリストを更新

# (sudo 実行時にパスワードを要求された場合はユーザ作成時のパスワードを入力)

sudo apt update

# SCIP8.0.3の実行に必要な依存関係をインストール

# (Ubuntu22.04 の標準環境では libgsl23 を見つけられないため libgsl27 を指定)

sudo apt install -y gcc g++ gfortran liblapack3 libtbb2 libcliquer1 libopenblas-dev libgsl27 patchelf

必要な依存パッケージがインストールできたので、次は先ほど wget でダウンロードしてきたSCIPのインストールスクリプトを実行します。

以下のコマンドを実行し、SCIPのインストールスクリプトを実行します。

sh SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh

途中で聞かれる2つの質問には y と Y を入力します。(Do you accept the license? の質問については、公式ドキュメントからライセンスを確認しておいてください)

実行すると以下のようになります。Unpacking finished successfully と表示されていればOKです。

$ sh SCIPOptSuite-8.0.3-Linux-ubuntu.sh

SCIPOptSuite Installer Version: 8.0.3, Copyright (c) Zuse Institute Berlin

This is a self-extracting archive.

The archive will be extracted to: /home/dmax-scratch

If you want to stop extracting, please press <ctrl-C>.

Copyright 2002-2022 Zuse Institute Berlin

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and

limitations under the License.

Do you accept the license? [yn]:

y

By default the SCIPOptSuite will be installed in:

"/home/dmax-scratch/SCIPOptSuite-8.0.3-Linux"

Do you want to include the subdirectory SCIPOptSuite-8.0.3-Linux?

Saying no will install in: "/home/dmax-scratch" [Yn]:

Y

Using target directory: /home/dmax-scratch/SCIPOptSuite-8.0.3-Linux

Extracting, please wait...

Relinking libraries

Unpacking finished successfully

SCIPソルバーのインストール場所を確認し、起動テストし、PATHに追加します。

# 改めてホームディレクトリにいることを確認

cd ~

# SCIPソルバーのインストール場所を確認

ls -lh SCIPOptSuite-8.0.3-Linux/bin/scip

# SCIPソルバーのバイナリを実行し、対話モードが起動することを確認

SCIPOptSuite-8.0.3-Linux/bin/scip

# quit または ctrl-D によりSCIPの対話モードを終了

quit

# SCIPソルバーのインストール場所の絶対パスを確認

realpath SCIPOptSuite-8.0.3-Linux/bin/

# ~/.bashrc にPATH設定を追記

echo "export PATH=\"$(realpath SCIPOptSuite-8.0.3-Linux/bin/):\$PATH\"" >> ~/.bashrc

# ~/.bashrc を反映してPATHを読み込む

source ~/.bashrc

# scip コマンドのみで SCIP 対話モードが起動するようになったことを確認

scip

最終的に以下のように scip コマンドのみで対話モードを起動できるようになればOKです。

$ scip

SCIP version 8.0.3 [precision: 8 byte] [memory: block] [mode: optimized] [LP solver: Soplex 6.0.3] [GitHash: 62fab8a2e3]

Copyright (C) 2002-2022 Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin (ZIB)

External libraries:

Soplex 6.0.3 Linear Programming Solver developed at Zuse Institute Berlin (soplex.zib.de) [GitHash: f900e3d0]

CppAD 20180000.0 Algorithmic Differentiation of C++ algorithms developed by B. Bell (github.com/coin-or/CppAD)

ZLIB 1.2.11 General purpose compression library by J. Gailly and M. Adler (zlib.net)

GMP 6.2.1 GNU Multiple Precision Arithmetic Library developed by T. Granlund (gmplib.org)

ZIMPL 3.5.3 Zuse Institute Mathematical Programming Language developed by T. Koch (zimpl.zib.de)

AMPL/MP 4e2d45c4 AMPL .nl file reader library (github.com/ampl/mp)

PaPILO 2.1.2 parallel presolve for integer and linear optimization (github.com/scipopt/papilo) [GitHash: 2fe2543]

bliss 0.77 Computing Graph Automorphism Groups by T. Junttila and P. Kaski (www.tcs.hut.fi/Software/bliss/)

Ipopt 3.13.2 Interior Point Optimizer developed by A. Waechter et.al. (github.com/coin-or/Ipopt)

user parameter file <scip.set> not found - using default parameters

SCIP>

次に、SCIP対話モードを便利にするために rlwrap をインストールします。

rlwrap を利用するとSCIP対話モードにおいて、コマンド履歴を遡ったり、ファイルの候補を補完したりできます。

# rlwrap をインストール

sudo apt install -y rlwrap

# rlwrap 経由で scip を起動できることを確認

rlwrap scip

# rscip というエイリアスを設定して、rlwrap 経由で scip を起動できるようにする

echo "alias rscip=\"rlwrap -f . -c -b '(){}[],=&^\$#@\\\";|\\\\' scip\"" >> ~/.bashrc

# 設定の反映

source ~/.bashrc

# rscip 一発で rlwrap 経由の scip 起動ができることを確認

rscip

以上でSCIP対話モードの準備ができました。

最後に、最適化問題ファイルを読み込んで最適化してみます。

以下のコマンドを実行し、SCIP対話モードで最適化できることを確認します。

# 問題ファイルが存在するディレクトリに移動

$ cd ~/dmax-from-scratch-sample-code/

# scip 対話モードを起動

$ rscip

# read コマンドで問題ファイルを読み込み

SCIP> read dmax-mini-2-problem.nl

# optimize コマンドで最適化

SCIP> optimize

# display solution コマンドで最適化の結果を表示

SCIP> display solution

実行すると以下のようになります。

q[反攻の護石Ⅲ] 1 (obj:0) のような結果装備の一覧が表示されればOKです。

$ rscip

SCIP version 8.0.3 [precision: 8 byte] [memory: block] [mode: optimized] [LP solver: Soplex 6.0.3] [GitHash: 62fab8a2e3]

Copyright (C) 2002-2022 Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin (ZIB)

External libraries:

Soplex 6.0.3 Linear Programming Solver developed at Zuse Institute Berlin (soplex.zib.de) [GitHash: f900e3d0]

CppAD 20180000.0 Algorithmic Differentiation of C++ algorithms developed by B. Bell (github.com/coin-or/CppAD)

ZLIB 1.2.11 General purpose compression library by J. Gailly and M. Adler (zlib.net)

GMP 6.2.1 GNU Multiple Precision Arithmetic Library developed by T. Granlund (gmplib.org)

ZIMPL 3.5.3 Zuse Institute Mathematical Programming Language developed by T. Koch (zimpl.zib.de)

AMPL/MP 4e2d45c4 AMPL .nl file reader library (github.com/ampl/mp)

PaPILO 2.1.2 parallel presolve for integer and linear optimization (github.com/scipopt/papilo) [GitHash: 2fe2543]

bliss 0.77 Computing Graph Automorphism Groups by T. Junttila and P. Kaski (www.tcs.hut.fi/Software/bliss/)

Ipopt 3.13.2 Interior Point Optimizer developed by A. Waechter et.al. (github.com/coin-or/Ipopt)

user parameter file <scip.set> not found - using default parameters

read dmax-mini-2-problem.nl

read problem <dmax-mini-2-problem.nl>

============

original problem has 17 variables (0 bin, 17 int, 0 impl, 0 cont) and 25 constraints

optimize

[linear] <const_skill_point[逆襲]>: <q[レギオスヘルムα]>[I] (+0) +<q[レギオスメイルα]>[I] (+0) >= 2;

;

violation: left hand side is violated by 2

all 1 solutions given by solution candidate storage are infeasible

presolving:

(round 1, fast) 7 del vars, 20 del conss, 0 add conss, 19 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 0 impls, 3 clqs

(round 2, fast) 12 del vars, 22 del conss, 0 add conss, 19 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 0 impls, 3 clqs

(0.0s) running MILP presolver

(0.0s) MILP presolver (2 rounds): 0 aggregations, 9 fixings, 0 bound changes

presolving (3 rounds: 3 fast, 1 medium, 1 exhaustive):

21 deleted vars, 25 deleted constraints, 0 added constraints, 19 tightened bounds, 0 added holes, 0 changed sides, 0 changed coefficients

0 implications, 0 cliques

transformed 1/1 original solutions to the transformed problem space

Presolving Time: 0.00

SCIP Status : problem is solved [optimal solution found]

Solving Time (sec) : 0.00

Solving Nodes : 0

Primal Bound : +3.32000000000000e+02 (1 solutions)

Dual Bound : +3.32000000000000e+02

Gap : 0.00 %

display solution

objective value: 332

q[レギオスヘルムα] 1 (obj:64)

q[レギオスメイルα] 1 (obj:64)

q[レダゼルトアームγ] 1 (obj:68)

q[レダゼルトグリーヴγ] 1 (obj:68)

q[レダゼルトコイルγ] 1 (obj:68)

q[反攻の護石Ⅲ] 1 (obj:0)

SCIP>

おまけとして、rlwrap により Emacs ライクな Readline キーバインドが利用できることを確認します。これにより繰り返し操作や修正が楽になります。

# ctrl-P を入力するたびに1つ過去のコマンドを呼び出せることを確認

# ctrl-N を入力するたびに1つ先のコマンドに戻せることを確認

SCIP> # ここで ctrl-P or ctrl-N

# ctrl-R 入力後に read と入力すると直近の read コマンドを呼び出せることを確認

SCIP> # ここで ctrl-R → read → ctrl-E で確定

# TAB を2回入力すると候補ファイル名一覧が表示されることを確認

SCIP> read # ここで TAB x2

# ファイル名を途中まで入力した後 TAB を2回入力すると絞り込まれた候補ファイル一覧が表示されることを確認

SCIP> read dmax-mini-2-p # ここで TAB x2

対話モードではなく、SCIP ソルバーの起動時に問題ファイルを指定する方法もあります。

こちらを利用すると上記の対話モードで実行した操作を一発で実行できます。その代わり出力が多くて読みづらいと思います。

# ワンライナーで実行

$ scip -f dmax-mini-2-problem.nl

以上で、本記事で必要な全ての環境構築が完了しました。お疲れ様でした!

実装: dmax-practice.py

それでは Pyomo によるモデルを出力するためのコードを書いていきましょう。ファイル名は dmax-practice.py とします。

まずは最適化モデルを定義していくためのベースとなる Model クラスのインスタンスを作成します。

from pyomo.environ import *

# 線形計画問題を解くためのPyomoモデルを定義します

# モデル定義

mdl = ConcreteModel(name="dmax-practice", doc="dmax-practice: ゼロから作るモンハン最適化シミュレータ")

Pyomo の Model クラスには以下の2種類があります。

| モデルの種類 | 用途 |

|---|---|

ConcreteModel |

モデル定義の際にパラメータの値が分かる場合に利用 |

AbstractModel |

モデル定義の際にパラメータの値が分からず、最適化を実行する段階で判明する場合に利用 |

最適化モデルにおける変数は最適化処理で求める値なのでモデルを定義する際にはわかりません。

変数以外のパラメータ (定数) についてはモデルを定義する際に分かる場合と、最適化を実行する段階になるまで分からない場合の2種類があります。モデルを定義する際にパラメータが分かる場合には ConcreteModel を利用します。最適化を実行する段階になるまでパラメータの値が分からない場合には AbstractModel を利用します。

今回のようなモンハンの最適化シミュレーターの場合、パラメータとは具体的な装備やスキル等のゲーム内データにあたります。これらは、ゲーム内データやユーザの入力を元にモデルを定義する際に分かるものなので、今回は ConcreteModel を採用します。

Model クラスのインスタンス mdl を作成できたので、以降はこの mdl に変数やパラメータ、制約条件、目的関数の定義を追加していきます。

制約条件を表現するためには変数とパラメータが必要です。今回のようなシンプルな問題ではパラメータは制約条件に直書きすればいいですが、変数は最適化処理で変化しうるので先に定義しておく必要があります。なので、まずは変数を以下のように宣言しましょう。

from pyomo.environ import *

# 線形計画問題を解くためのPyomoモデルを定義します

# モデル定義

mdl = ConcreteModel(name="dmax-practice", doc="dmax-practice: ゼロから作るモンハン最適化シミュレータ")

# 変数定義

# X_use: 非負整数変数

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# Y_use: 非負整数変数

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

Pyomo の変数は Var クラスで定義します。

Var クラスの主な引数は以下の通りです。

| 引数 | 説明 |

|---|---|

domain または within

|

変数の取りうる値の範囲を指定 (実数、整数など) |

initialize |

変数の初期値を指定 |

引数 domain (within) では変数の取り得る値の範囲を指定します。取りうる値の範囲は Set と呼び、 Set としては Reals (実数), Integers (整数), NonNegativeIntegers (非負整数), Boolean (真偽値) などを指定できます。

定義済みの Set の一覧については Pyomo ドキュメント を参照してください。

within は domain のエイリアスなのでどちらでも良いです。domain を指定しなかった場合のデフォルト値は Reals (実数) になります。

今回の問題の場合、X_use と Y_use はともに非負整数という条件があるので NonNegativeIntegers を指定します。

0 <= X_use (ただし X_use は整数)

0 <= Y_use (ただし Y_use は整数)

引数 initialize では変数の初期値を指定します。初期値としては数値もしくは初期値を返すための関数を指定できます。

initialize で指定された値は最適化処理を行う際に解を探索する開始点として利用されます。

今回の問題の場合は非負整数であれば何でも良いので、初期値として0を指定しました。

このように作成した変数を mdl.X_use = という形でモデルの属性として追加しています。

Python ではドットに続く名前すべてを属性と呼びます。属性は他のプログラミング言語におけるメンバ変数、フィールド、メソッド、プロパティ等に似ています。

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

この mdl.X_use = の部分に馴染みがない方もいるかもしれません。ここでは Model クラスにおそらく存在しないであろう X_use という属性を勝手に定義しています。

これは Python の動的な属性追加という機能を利用しています。Python は実行時にオブジェクトに対して新しい属性を追加することができ、ここではそのように追加された属性を動的属性と呼んでいます。

Pyomo では変数のようなモデルを定義する要素を、モデルインスタンスへの動的属性によって追加することができます。変数だけではなく、パラメータ、制約条件、目的関数もすべて動的属性によってモデルに追加することができます。このような設計により Pyomo ではモデルにその変数や制約条件等が紐づいていることを直感的に表現することができます。

ここまでで、モデルに必要な変数を追加することができました。

次はこれらの変数を利用して制約条件をモデルに追加していきましょう。制約条件も動的属性を利用してモデルに追加していきます。

制約条件:

2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

上記の制約条件は以下のようにモデルに追加できます。

from pyomo.environ import *

# モデル定義

mdl = ConcreteModel(name="dmax-practice", doc="dmax-practice: ゼロから作るモンハン最適化シミュレータ")

# 変数定義

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# 制約条件定義

# 制約1: 2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

def constraint_1(mdl):

return 2 * mdl.X_use + 1 * mdl.Y_use >= 5

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

# 制約2: 1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

def constraint_2(mdl):

return 1 * mdl.X_use + 2 * mdl.Y_use <= 4

mdl.const_2 = Constraint(rule=constraint_2)

Pyomo で制約条件を定義する際には Constraint クラスを利用します。Constraint クラスの引数 rule には制約条件の式を返す関数を指定します。

rule 引数に渡している関数 constraint_1 の定義を見ると、モデルに追加された変数 mdl.X_use と mdl.Y_use を利用して制約条件の不等式が定義されており、直感的に制約条件を定義できていることが分かると思います。

rule 引数に渡す関数の第1引数は常にモデルオブジェクトを受け取ります。そのため関数 constraint_1 を定義する際には以下のように mdl と記述して、第1引数にモデルを受け取るように定義する必要があります。

def constraint_1(mdl):

return 2 * mdl.X_use + 1 * mdl.Y_use >= 5

このようにして作成した制約条件を表す Constraint クラスのインスタンスを mdl.const_1 = という形で、動的属性によりモデルに追加しています。

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

rule 関数の戻り値としては基本的に制約式を返す必要があります。制約式は <=, >=, == を含む関係式により定義します。もし「防具の合計数が必ず1でなければならない」という制約がある場合は、以下のような == による制約式を定義することになるでしょう。

def constraint_armor_equal(mdl):

return mdl.X_use + mdl.Y_use == 1

ここまでで、変数と制約条件をモデルに追加できました。最後に目的関数をモデルに追加します。

50 + 50 * X_use + 40 * Y_use

上記の目的関数は以下のようにモデルに追加できます。

from pyomo.environ import *

# モデル定義

mdl = ConcreteModel(name="dmax-practice", doc="dmax-practice: ゼロから作るモンハン最適化シミュレータ")

# 変数定義

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# 制約条件定義

def constraint_1(mdl):

return 2 * mdl.X_use + 1 * mdl.Y_use >= 5

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

def constraint_2(mdl):

return 1 * mdl.X_use + 2 * mdl.Y_use <= 4

mdl.const_2 = Constraint(rule=constraint_2)

# 目的関数定義: 50 + 50 * X_use + 40 * Y_use を最大化

def objective_function(mdl):

return 50 + 50 * mdl.X_use + 40 * mdl.Y_use

mdl.OBJ = Objective(rule=objective_function, sense=maximize)

Pyomo で目的関数を定義する際には Objective クラスを利用します。 Objective クラスの取り扱いは Constraint とほぼ同じです。

引数 rule には目的関数の式を返す関数を指定します。Constraint の場合には、制約条件をを返すために等式や不等式を返す関数を指定していましたが、Objective の場合には、目的関数の式を返すため等号や不等号は必要ありません。

引数 sense には最適化の方向性として目的関数を最大化したいのか最小化したいのかを指定します。デフォルトは sense=minimize (最小化) なので、今回のような最大化の場合には明示的に sense=maximize と指定する必要があります。

このようにして作成した目的関数を、動的属性によりモデルに追加します。

mdl.OBJ = Objective(rule=objective_function, sense=maximize)

ここまでで、モデルの定義がすべて完了しました。最後にモデルをファイルに出力しましょう。

(ここで出力するファイルをSCIP ソルバーに入力することで最適解を得ることができます)

from pyomo.environ import *

# 線形計画問題を解くためのPyomoモデルを定義します

# モデル定義

mdl = ConcreteModel(name="dmax-practice", doc="dmax-practice: ゼロから作るモンハン最適化シミュレータ")

# 変数定義

# X_use: 非負整数変数

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# Y_use: 非負整数変数

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# 制約条件定義

# 制約1: 2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

def constraint_1(mdl):

return 2 * mdl.X_use + 1 * mdl.Y_use >= 5

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

# 制約2: 1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

def constraint_2(mdl):

return 1 * mdl.X_use + 2 * mdl.Y_use <= 4

mdl.const_2 = Constraint(rule=constraint_2)

# 目的関数定義: 50 + 50 * X_use + 40 * Y_use を最大化

def objective_function(mdl):

return 50 + 50 * mdl.X_use + 40 * mdl.Y_use

mdl.OBJ = Objective(rule=objective_function, sense=maximize)

# 問題ファイルを出力

# symbolic_solver_labels を有効化して変数名等の情報を保持

mdl.write("dmax-practice-problem.nl", format="nl", io_options={'symbolic_solver_labels': True})

print("最適化問題のモデルをファイルを出力しました")

以下のように、モデルインスタンスの write メソッド mdl.write() を利用することで、定義したモデルをファイルに出力することができます。

mdl.write("dmax-practice-problem.nl", format="nl", io_options={'symbolic_solver_labels': True})

第1引数にはファイル名を指定します。

引数 format ではファイルの形式を指定できます。ここでは非線形問題にも対応している nl (AMPL Nonlinear) 形式を指定します。

引数 io_options では出力のオプションを指定できます。'symbolic_solver_labels': True によって、人間が読める形式のラベルがファイルに保存されるようになります。デバッグを行う際に便利なので指定しておきましょう。

以上で、最適化問題のモデルをファイルを出力するためのプログラム dmax-practice.py が完成しました。サンプルコードのリポジトリでは以下から dmax-practice.py を確認できます。

それではターミナルから dmax-practice.py を以下のようにして実行してみましょう。

dmax-practice-problem.* という名前のファイルが3つ出力されていれば成功です。

# プログラムを実行

$ uv run dmax-practice.py

最適化問題のモデルをファイルを出力しました

# ls コマンドでファイルが出力されたかどうか確認

$ ls -lh | grep dmax-practice-prob

-rw-r--r-- 1 dmax-scratch dmax-scratch 12 Aug 15 22:33 dmax-practice-problem.col

-rw-r--r-- 1 dmax-scratch dmax-scratch 747 Aug 15 22:33 dmax-practice-problem.nl

-rw-r--r-- 1 dmax-scratch dmax-scratch 20 Aug 15 22:33 dmax-practice-problem.row

出力されたファイルを眺めてみましょう。

# .nl ファイルの中身を確認 (出力は長いので省略)

$ cat dmax-practice-problem.nl

# .col ファイルに変数の名前が保存されていることを確認

$ cat dmax-practice-problem.col

X_use

Y_use

# .row ファイルに制約式や目的関数の名前が保存されていることを確認

$ cat dmax-practice-problem.row

const_1

const_2

OBJ

.nl 形式のファイルがメインのモデルファイルです。最適化ソルバーに入力する問題ファイルは .nl 形式のファイルになります。

では残りの .col や .row 形式のファイルは何かというと、Python プログラム中で指定した変数、制約式、目的関数の名前が出力されるファイルになります。io_options={'symbolic_solver_labels': True} を指定することによって、.col や .row 形式のファイルが出力されるようになります。これらのファイルがあると最適化問題の結果やモデルファイルが人間の読める形式で出力されるようになるため、結果の表示やデバッグに役立ちます。

次は最適化ソルバーに最適化問題を解かせてみます。

Python プログラムによって出力されたモデルのメインファイル dmax-practice-problem.nl をSCIPソルバーに入力して最適化してみましょう。

まず、SCIPソルバーを対話モードで起動します。

# rscip は rlwrap 経由で scip ソルバーを呼び出すエイリアス (環境構築(4): SCIPソルバーの環境構築 を参照)

$ rscip

SCIP version 8.0.3 [precision: 8 byte] [memory: block] [mode: optimized] [LP solver: Soplex 6.0.3] [GitHash: 62fab8a2e3]

Copyright (C) 2002-2022 Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin (ZIB)

External libraries:

Soplex 6.0.3 Linear Programming Solver developed at Zuse Institute Berlin (soplex.zib.de) [GitHash: f900e3d0]

CppAD 20180000.0 Algorithmic Differentiation of C++ algorithms developed by B. Bell (github.com/coin-or/CppAD)

ZLIB 1.2.11 General purpose compression library by J. Gailly and M. Adler (zlib.net)

GMP 6.2.1 GNU Multiple Precision Arithmetic Library developed by T. Granlund (gmplib.org)

ZIMPL 3.5.3 Zuse Institute Mathematical Programming Language developed by T. Koch (zimpl.zib.de)

AMPL/MP 4e2d45c4 AMPL .nl file reader library (github.com/ampl/mp)

PaPILO 2.1.2 parallel presolve for integer and linear optimization (github.com/scipopt/papilo) [GitHash: 2fe2543]

bliss 0.77 Computing Graph Automorphism Groups by T. Junttila and P. Kaski (www.tcs.hut.fi/Software/bliss/)

Ipopt 3.13.2 Interior Point Optimizer developed by A. Waechter et.al. (github.com/coin-or/Ipopt)

user parameter file <scip.set> not found - using default parameters

SCIP>

次に、以下のように read コマンドを実行してモデルファイル dmax-practice-problem.nl をSCIPソルバーに入力します。

読込結果から3つの変数 (variables) と2つの制約式 (constraints) があることがわかります。

Python プログラム中で定義した変数は X_use と Y_use の2つのみですが、.nl 形式では目的関数の定数項を変数として表現しているため変数が1つ増えています。

SCIP> read dmax-practice-problem.nl

read problem <dmax-practice-problem.nl>

============

original problem has 3 variables (0 bin, 2 int, 0 impl, 1 cont) and 2 constraints

読み込んだ問題の中身を表示するためには display problem コマンドを実行します。

display problem コマンドを実行すると以下のようになり、VARIABLES と CONSTRAINTS の部分に各変数や制約の詳細が表示されていることが確認できます。

SCIP> display problem

STATISTICS

Problem name : dmax-practice-problem

Variables : 3 (0 binary, 2 integer, 0 implicit integer, 1 continuous)

Constraints : 2 initial, 2 maximal

OBJECTIVE

Sense : maximize

VARIABLES

[integer] <X_use>: obj=50, original bounds=[0,+inf]

[integer] <Y_use>: obj=40, original bounds=[0,+inf]

[continuous] <objconstant>: obj=1, original bounds=[50,50]

CONSTRAINTS

[linear] <const_1>: +2<X_use>[I] +<Y_use>[I] >= 5;

[linear] <const_2>: <X_use>[I] +2<Y_use>[I] <= 4;

END

次に、以下のように optimize コマンドを実行して最適化を実行してください。

出力結果の SCIP Status : problem is solved [optimal solution found] から最適化が完了し、最適解が見つかったことが分かります。

SCIP> optimize

solution violates original bounds of variable <objconstant> [50,50] solution value <0>

all 1 solutions given by solution candidate storage are infeasible

presolving:

(round 1, fast) 2 del vars, 1 del conss, 0 add conss, 2 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 0 impls, 0 clqs

(round 2, fast) 2 del vars, 2 del conss, 0 add conss, 3 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 0 impls, 0 clqs

presolving (3 rounds: 3 fast, 1 medium, 1 exhaustive):

3 deleted vars, 2 deleted constraints, 0 added constraints, 3 tightened bounds, 0 added holes, 0 changed sides, 0 changed coefficients

0 implications, 0 cliques

transformed 1/1 original solutions to the transformed problem space

Presolving Time: 0.00

SCIP Status : problem is solved [optimal solution found]

Solving Time (sec) : 0.00

Solving Nodes : 0

Primal Bound : +2.50000000000000e+02 (1 solutions)

Dual Bound : +2.50000000000000e+02

Gap : 0.00 %

最後に、以下のように display solution を実行して、得られた最適解を表示してください。

結果から目的関数を最大化する最適解は X_use=4, Y_use=0 (0なので表示されていない) の場合であり、目的関数の最大値は250になることが分かります。

SCIP> display solution

objective value: 250

X_use 4 (obj:50)

objconstant 50 (obj:1)

前のセクションでグラフを利用して、最適化を求めた結果と一致していることも確認できます。

以上の結果から、ゲーム内の条件が以下のような形式だった場合に、そのゲーム内で実現できる最大ダメージは250であり、実現するための装備は「防具Xのみ4つ装備」であることがわかりました。

武器C: 攻撃力 30, 属性値 20

防具X: 攻撃強化Ⅱ, 属性強化Ⅰ, 体術 x2, 重量1kg

防具Y: 攻撃強化Ⅰ, 属性強化Ⅱ, 体術, 重量2kg

スキルの効果:

攻撃強化Ⅰ: 攻撃力を +10 (装備全体で「攻撃強化Ⅰ」がN個ついている場合、攻撃力の加算値は +10*N とする。攻撃強化Ⅱ,属性強化Ⅰ,Ⅱについても同様)

攻撃強化Ⅱ: 攻撃力を +30

属性強化Ⅰ: 属性値を +20

属性強化Ⅱ: 属性値を +30

体術: ダメージ計算には寄与しない

装備の条件:

(条件1) 防具は0個以上のいくつでも装備できる

(条件2) 体術は最低5個欲しい

(条件3) 防具重量の合計の上限は4kg (4kg 以上の防具は重くて装備できない)

ダメージ計算式:

(ダメージ) = {(武器の攻撃力) + (攻撃強化スキルによる攻撃力加算)}

+ {(武器の属性値) + (属性強化スキルによる属性値加算)}

ここまでの流れで、最適化ソルバーにゲーム内の最適化問題を解かせることができました。

流れをまとめると

「ゲーム内の条件を制約式と目的関数に落とし込み、Python プログラムによって最適化問題をモデルとしてファイルに出力し、モデルファイルを最適化ソルバーに読み込ませて最適解を得る」という流れになっていました。

dmax-practice.py の実装では最適化問題の変数や制約条件の基本的な定義の仕方を確認しました。しかし、実際のゲーム内の膨大なデータや制約条件を表現するためにはまだ手数が足りません。 次のセクションでは DMAX を実装するための準備運動として、Pyomo の index, Var クラス, Param クラスを触ってみましょう。

実装: dmax-practice-index.py

先程のセクションでは以下のように、2つの変数をそれぞれ別々のVar クラスのインスタンスとして定義していました。以下の Var クラスのインスタンスはそれぞれ単一の変数を表しています。変数が2つ程度であればこのような定義でも問題ありませんが、変数の数が数千件レベルになるとツラくなります。

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

実は Var クラスはインデックスを利用することにより複数の変数をまとめて定義することができます。

上記の例では Var クラスの引数はすべて within=... のような = を含むキーワード引数として指定されていました。インデックスは位置引数として指定する必要があるので、すべてのキーワード引数の前に指定してください。それぞれの変数にはインデックスを指定することでアクセスできます。

# 位置引数にインデックスを指定することで複数の変数をまとめて定義

mdl.x = Var([0, 1], within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# 各変数にはインデックスでアクセス

mdl.x[0]

mdl.x[1]

上記2つの形式が同じ変数宣言になっていることを確かめてみましょう。先ほどはプログラムをファイルに書いて実行しましたが、今回は Python の対話モードを利用して Pyomo を触ってみましょう。

ターミナル上で以下のように実行して Python の対話モードを起動します。

$ uv run python

Python 3.8.16 (default, Mar 29 2023, 09:41:05)

[GCC 11.3.0] on linux

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

Python の対話モードが起動したら以下のように実行してみてください。

# pyomo ライブラリをインポート

from pyomo.environ import *

# モデルを定義

mdl = ConcreteModel()

# 変数を別々の Var インスタンスとして定義

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=17)

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=17)

# 2の変数を1つの Var インスタンスとしてまとめて定義

mdl.x = Var([0, 1], within=NonNegativeIntegers, initialize=17)

# 変数 X_use の値や詳細を表示

mdl.X_use.value

mdl.X_use.pprint()

# インデックス付きの変数 mdl.x の値や詳細を表示

mdl.x[0]

mdl.x.pprint()

# ループ処理も可能

for index in range(0, 2):

mdl.x[index].value

実際に実行すると以下のようになります。

mdl.x[0] のようにアクセスすると各変数にアクセスできるため、配列のように扱えることが確認できます。

# 単一の変数 X_use の値は初期値17に設定されています

>>> mdl.X_use.value

17

# 変数 X_use の詳細を表示してみると、下限、初期値、上限、範囲などがわかります

>>> mdl.X_use.pprint()

X_use : Size=1, Index=None

Key : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain

None : 0 : 17 : None : False : False : NonNegativeIntegers

# インデックス付きの変数 x ではインデックスを指定することで個々の変数にアクセスできます

# x[0] も初期値は17に設定されていることがわかります

>>> mdl.x[0].value

17

# インデックス付きの変数 x の全体の詳細を表示すると、key=0,1 に対してそれぞれ変数が定義されていることが確認できます

>>> mdl.x.pprint()

x : Size=2, Index=x_index

Key : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain

0 : 0 : 17 : None : False : False : NonNegativeIntegers

1 : 0 : 17 : None : False : False : NonNegativeIntegers

# インデックスでアクセスできるのでループ処理も可能です

>>> for index in range(0, 2):

... mdl.x[index].value

...

17

17

次はパラメータを定義するための Pyomo のクラス Param を利用してみましょう。

最適化問題を解く際に、変化しない値 (定数) を Pyomo では Param クラスで表現します。

先程の問題の例で言うと、制約条件や目的関数に登場する 2 * X_use の 2 のような定数部分をパラメータで表現することを考えます。

2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

前のセクションでは、上記の制約条件を以下のように表現していました。

これはパラメータを実際の数値として制約条件の式に直書きしている形になります。

# 制約条件定義

def constraint_1(mdl):

return 2 * mdl.X_use + 1 * mdl.Y_use >= 5

こちらを Param を使って書き直すと以下のようになります。

# pyomo ライブラリをインポート

from pyomo.environ import *

# モデルを定義

mdl = ConcreteModel()

# 変数定義

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# パラメータ定義

mdl.p = Param(initialize=2)

mdl.q = Param(initialize=1)

mdl.r = Param(initialize=5)

# 制約式

def constraint_1(mdl):

return mdl.p * mdl.X_use + mdl.q * mdl.Y_use >= mdl.r

# モデルに制約式を追加

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

# モデルの定義を出力

mdl.pprint()

実際に実行してみると以下のような結果になります。

3 Param Declarations の部分を見ると、3つのパラメータ (p=2, q=1, r=5) がモデルに追加されていることがわかります。

1 Constraint Declarations の部分を見ると、制約式において Param で定義したパラメータの値が反映されていることが分かります。

# モデル定義を出力

>>> mdl.pprint()

3 Param Declarations

p : Size=1, Index=None, Domain=Any, Default=None, Mutable=False

Key : Value

None : 2

q : Size=1, Index=None, Domain=Any, Default=None, Mutable=False

Key : Value

None : 1

r : Size=1, Index=None, Domain=Any, Default=None, Mutable=False

Key : Value

None : 5

2 Var Declarations

X_use : Size=1, Index=None

Key : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain

None : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

Y_use : Size=1, Index=None

Key : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain

None : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

1 Constraint Declarations

const_1 : Size=1, Index=None, Active=True

Key : Lower : Body : Upper : Active

None : 5.0 : 2*X_use + Y_use : +Inf : True

6 Declarations: X_use Y_use p q r const_1

次は、Var の場合と同様に Param でもインデックスを利用してパラメータを定義してみましょう。

Var と同様に Param のインデックスも位置引数として、全てのキーワード引数の前に指定します。

# pyomo ライブラリをインポート

from pyomo.environ import *

# モデルを定義

mdl = ConcreteModel()

# 変数定義

mdl.x = Var([0, 1], within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# パラメータ定義

mdl.p = Param([0, 1, 2], initialize={0: 2, 1: 1, 2: 5}, within=Integers, default=0)

# インデックス付きパラメータの詳細表示

mdl.p.pprint()

# インデックスを指定してアクセス可能

for i in range(0, 3):

mdl.p[i]

# 制約条件定義

def constraint_1(mdl):

return mdl.p[2] <= sum(mdl.p[i] * mdl.x[i] for i in range(0,2))

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

# モデル定義を出力

mdl.pprint()

関数 sum() の内部の mdl.p[i] * mdl.x[i] for i in range(0, 2) の部分は リスト内包記法 (または ジェネレータ式) と呼ばれる書き方です。i = 0, 1 のすべての場合について、 mdl.p[i] * mdl.x[i] という要素を持つ配列を生成しています。つまり以下の2つの式は同等です。リスト内包記法とインデックスを組み合わせると、大量のパラメータと変数をループ処理で生成できるようになるため非常に役立ちます。

# リスト内包記法 (ジェネレータ式)

sum(mdl.p[i] * mdl.x[i] for i in range(0,2))

# 展開した形

sum((mdl.p[0] * mdl.x[0]) + (mdl.p[1] * mdl.x[1]))

次は、Param を2次元配列で定義してみましょう。

Pyomo の2次元配列は data_info[0][1] でアクセスするような入れ子形式ではなく、data_info[0, 1] のようなタプルキーでアクセスする形式を利用します。一般に後者の形式のほうが高速にアクセスできるため最適化されたライブラリで利用されることが多いです。

インデックスは1次元配列のときと同様に Param クラスの位置引数として指定しています。2次元配列の場合は位置引数に2つのインデックスを指定します。本記事では利用しませんが、3次元以上の高次元配列も同じ要領で定義できます。

# pyomo ライブラリをインポート

from pyomo.environ import *

# モデルを定義

mdl = ConcreteModel()

# タプルキーで2次元配列を定義

data_info = {

('key1', 0): 2,

('key1', 1): 1,

('key1', 2): 5,

('key2', 0): -2,

('key2', 1): -1,

('key2', 2): -5,

}

# 位置引数にインデックスを2つ指定し、このインデックスで引ける2次元配列をキーワード引数 initialize に指定

mdl.p = Param(['key1', 'key2'], [0, 1, 2], initialize=data_info, within=Integers, default=0)

# パラメータ p の詳細を確認

mdl.p.pprint()

# インデックスによるアクセスでループ処理

for key in ['key1', 'key2']:

for i in range(0, 3):

mdl.p[key, i]

Python の対話モードを起動し、実際に実行すると以下のようになります。

パラメータ p の詳細を表示すると ('key1', 0) : 2 のように出力されており、タプルキー ('key1', 0) に対して値 2 が設定されていることがわかります。

また、二重 for ループの実行結果を見ると、インデックスの組み合わせ (タプルキー) によってすべての要素にアクセスできていることがわかります。

>>> mdl.p.pprint()

p : Size=6, Index=p_index, Domain=Integers, Default=0, Mutable=False

Key : Value

('key1', 0) : 2

('key1', 1) : 1

('key1', 2) : 5

('key2', 0) : -2

('key2', 1) : -1

('key2', 2) : -5

>>> for key in ['key1', 'key2']:

... for i in range(0, 3):

... mdl.p[key, i]

...

2

1

5

-2

-1

-5

ここまでで、インデックスと Var クラス、 Param クラスを利用して大量の変数やパラメータを定義&利用する方法を見てきました。

最後に、前のセクションで定義した Pyomo モデルをインデックスと Param クラスを利用して書き直してみましょう。インデックスと Param クラスを利用したコードを dmax-practice-index.py というファイルで保存します。

サンプルコードのリポジトリでは以下から dmax-practice-index.py を確認できます。

インデックスや Param クラスを利用しないコード

from pyomo.environ import *

# モデル定義

mdl = ConcreteModel(name="dmax-practice", doc="dmax-practice: ゼロから作るモンハン最適化シミュレータ")

# 変数定義

# X_use: 非負整数変数

mdl.X_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# Y_use: 非負整数変数

mdl.Y_use = Var(within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# 制約条件定義

# 制約1: 2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

def constraint_1(mdl):

return 2 * mdl.X_use + 1 * mdl.Y_use >= 5

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

# 制約2: 1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

def constraint_2(mdl):

return 1 * mdl.X_use + 2 * mdl.Y_use <= 4

mdl.const_2 = Constraint(rule=constraint_2)

# 目的関数定義: 50 + 50 * X_use + 40 * Y_use を最大化

def objective_function(mdl):

return 50 + 50 * mdl.X_use + 40 * mdl.Y_use

mdl.OBJ = Objective(rule=objective_function, sense=maximize)

# 問題ファイルを出力

# symbolic_solver_labels を有効化して変数名等の情報を保持

mdl.write("dmax-practice-problem.nl", format="nl", io_options={'symbolic_solver_labels': True})

print("最適化問題のモデルをファイルを出力しました")

インデックスと Param クラスを利用して書き直したコード

from pyomo.environ import *

# モデル定義

mdl = ConcreteModel(name="dmax-practice-index", doc="dmax-practice-index: ゼロから作るモンハン最適化シミュレータ")

# 変数定義

mdl.x = Var([0, 1], within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

p_dict = {

(0, 0): 2,

(0, 1): 1,

(0, 2): 5,

(1, 0): 1,

(1, 1): 2,

(1, 2): 4,

}

q_dict = {

0: 50,

1: 40,

2: 50,

}

# パラメータ定義

mdl.p = Param([0, 1], [0, 1, 2], initialize=p_dict, within=Integers, default=0)

mdl.q = Param([0, 1, 2], initialize=q_dict, within=Integers, default=0)

# 制約条件定義

# 制約1: 2 * X_use + 1 * Y_use >= 5

def constraint_1(mdl):

return sum(mdl.p[0, i] * mdl.x[i] for i in [0, 1]) >= mdl.p[0, 2]

mdl.const_1 = Constraint(rule=constraint_1)

# 制約2: 1 * X_use + 2 * Y_use <= 4

def constraint_2(mdl):

return sum(mdl.p[1, i] * mdl.x[i] for i in [0, 1]) <= mdl.p[1, 2]

mdl.const_2 = Constraint(rule=constraint_2)

# 目的関数定義: 50 * X_use + 40 * Y_use + 50 を最大化

def objective_function(mdl):

return sum(mdl.q[i] * mdl.x[i] for i in [0, 1]) + mdl.q[2]

mdl.OBJ = Objective(rule=objective_function, sense=maximize)

# 問題ファイルを出力

# symbolic_solver_labels を有効化して変数名等の情報を保持

mdl.write("dmax-practice-index-problem.nl", format="nl", io_options={'symbolic_solver_labels': True})

print("最適化問題のモデルをファイルを出力しました")

ここで、「変数である Var はともかく、定数はわざわざ Param クラスを利用しなくてもモデルを定義できるのではないか?」という疑問が浮かぶかもしれません。これはその通りで、実際に dmax-practice.py では Param クラスを利用せずにモデルを定義していますし、パラメータ数が多い場合でも dict や list を利用すれば対応できます。

しかし、Pyomo では定数 (パラメータ) を定義するために Param クラスを利用するのがベストプラクティスになります。理由は Param クラスを利用してパラメータを Pyomo モデルの一部として管理することにより、整合性のチェックが可能になり、デバッグしやすくなるからです。

例えば、mdl.pprint() を利用すると Param クラスで登録した内容をモデルの一部として表示できますし、Param クラスのインデックスと initialize= のデータに不整合があればエラーが出力されます。

したがって、パラメータを定義する際にはまず Param クラスとして定義することを考えてください。

モンハンワイルズの最適化シミュを自作する

次は、実際のモンハンワイルズのデータを利用して最適化シミュレーターを作成していきます。

この章で実装する最適化シミュの名前は dmax-mini と呼ぶことにします。dmax-mini では装備やスキルの種類こそ絞りますが、実際の最適化シミュ DMAX MHWilds で考慮している制約条件をすべて実装していきます。なので dmax-mini をベースに対応するデータを拡張していけば DMAX MHWilds と同じ最適化シミュを実装できます。

制約条件

まず、モンハンワイルズにおける最適化シミュの制約条件を整理します。自然言語で記述すると以下のようになります。

普通にゲームをしていると特に意識することはありませんが、モンハンワイルズには以下の6個の制約条件があります。ダメージ計算式に加えて以下の6つの制約条件を全て実装すると最適化シミュが完成します!

| 制約条件 | 制約内容 |

|---|---|

| 制約条件(1) | 各部位で装備できる個数は1以下 (部位は次の7つ 頭・胴・腕・腰・脚・護石・武器) |

| 制約条件(2) | ユーザが指定したスキルレベルの条件を満たす |

| 制約条件(3) | 装飾品はスロットレベル以上の大きさのスロットにしか装着できない |

| 制約条件(4) | ダメージ計算式において有効な同名スキルのスキルレベルは1つのみ |

| 制約条件(5) | ダメージ計算式において有効なスキルは装備中のスキルのみ |

| 制約条件(6) | 会心率の上限は100% |

いくつかの条件について補足します。

制約条件(2): ユーザが指定したスキルレベルの条件を満たす

この条件(2)はスキルシミュレーターの入力を想像してもらうとわかりやすいです。ユーザはただ火力の高い装備が欲しいわけではなく、その武器を運用する上で欲しいスキルを満たした上で火力の高い装備が欲しいのです。そのためユーザが入力した「各スキルについて最低限満たしてほしいスキルレベル」という条件を満たす必要があります。

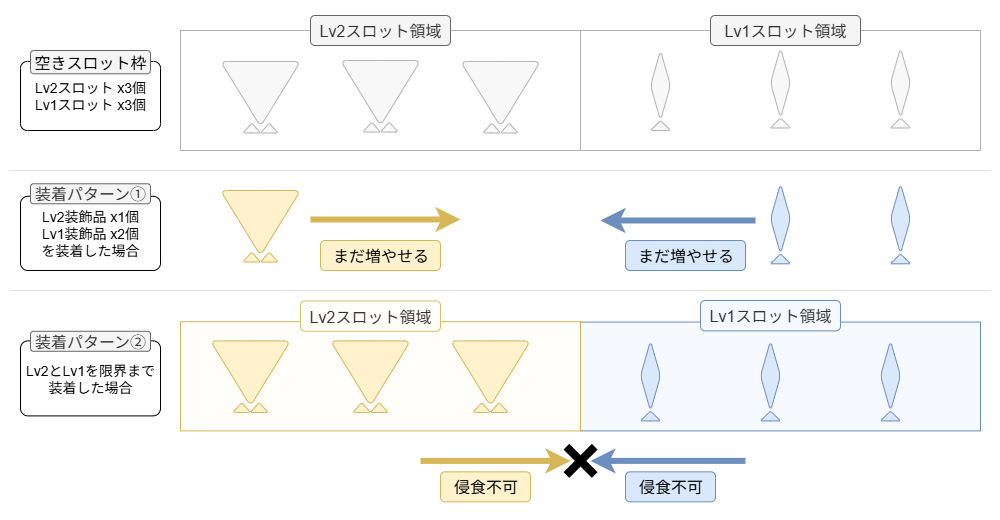

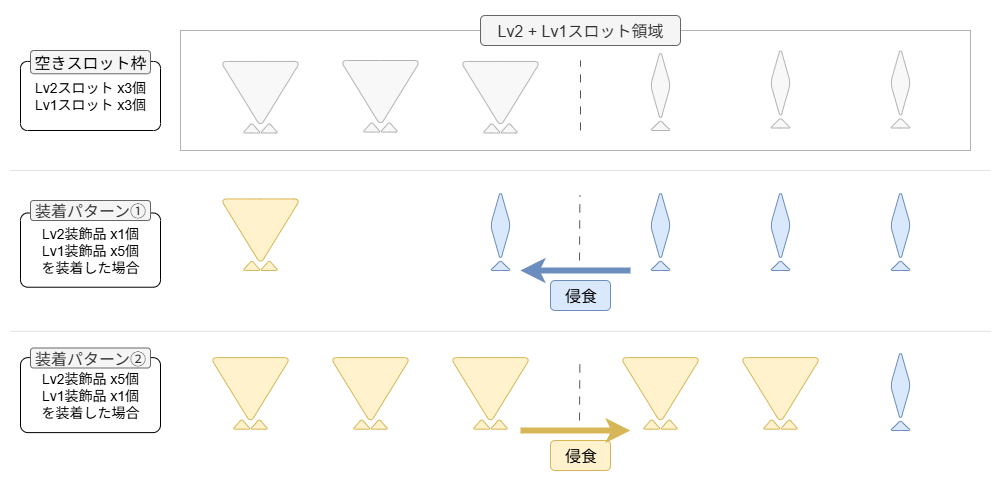

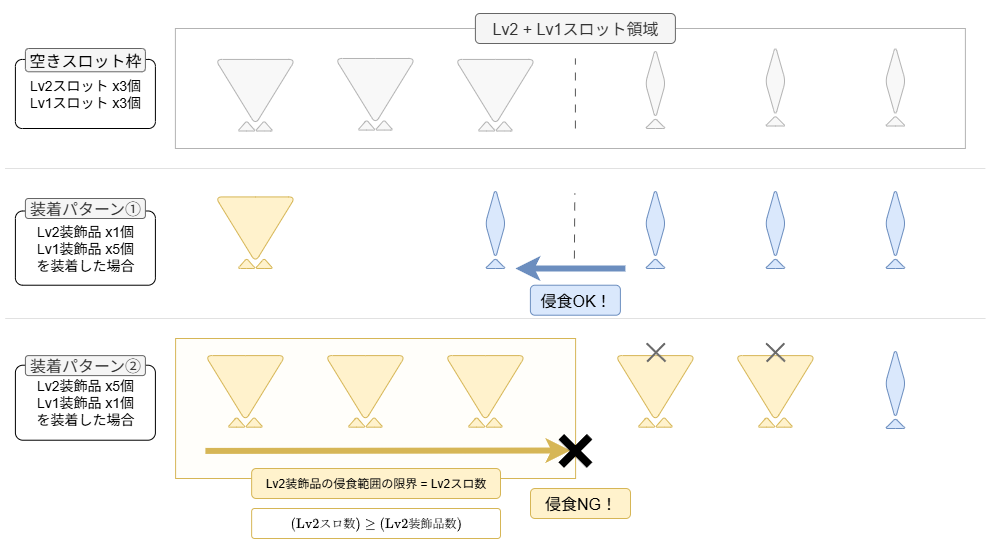

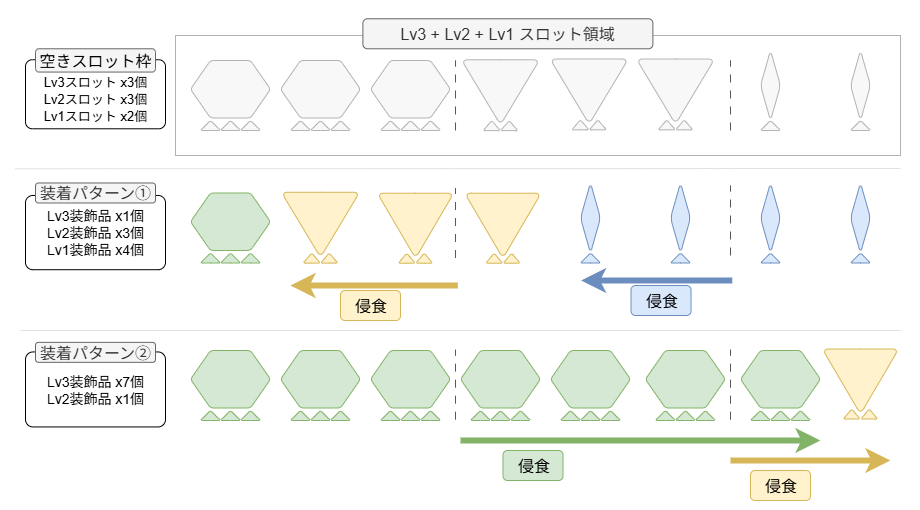

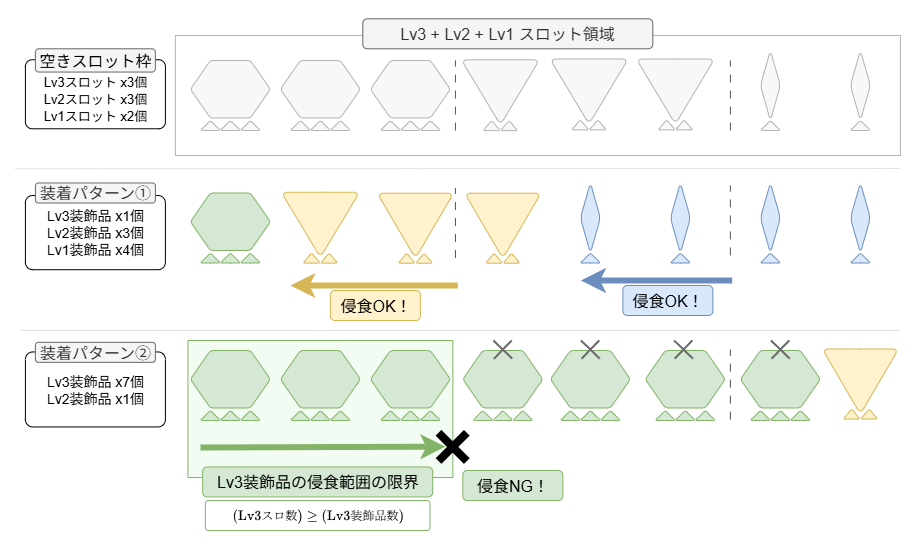

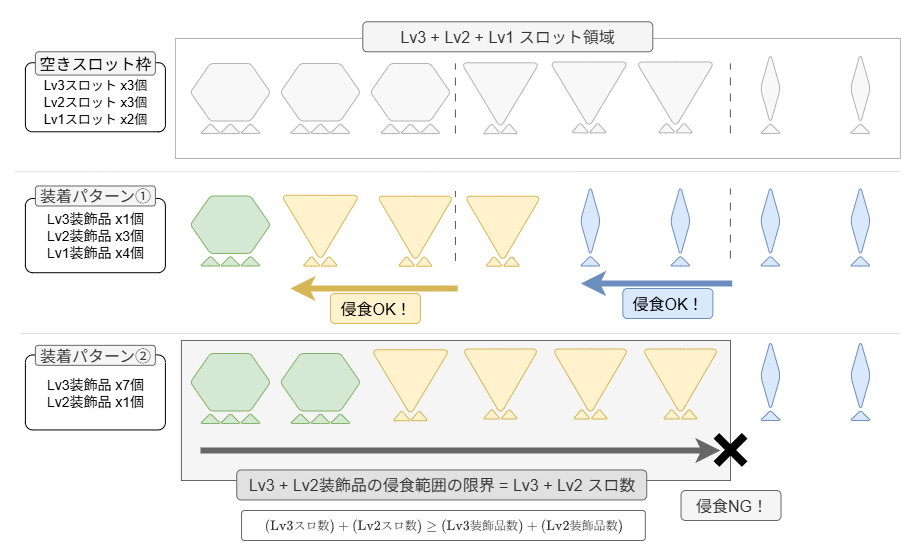

制約条件(3): 装飾品はスロットレベル以上の大きさのスロットにしか装着できない

条件(3)は装飾品のルールを示しています。これは例えば、「ある装飾品のスロットレベルが 2 なのであれば、装備のLv3スロットとLv2スロットには着けられるが、Lv1スロットには着けられない」のようなルールのことです。装飾品ルールを式に落とし込むのが一番難しいので、後に詳しく解説します。

制約条件(4): ダメージ計算式において有効な同名スキルのスキルレベルは1つのみ

条件(4)は当たり前過ぎて逆にわかりにくいかもしれません。条件(4) は例えば、装備全体で「弱点特効Lv5」が発動している場合、ダメージ計算式においては弱点特効Lv5の効果 (会心率+30%) のみが発動し、弱点特効Lv4 ~Lv1 の効果は発動しない、という条件を示しています。これは実際のゲーム上のルールでもあるのですが、ダメージ計算式の実装に依存して出てくる条件でもあるので、後ほど登場するダメージ計算式の実装を見ると必要性がわかりやすいと思います。

制約条件(5): ダメージ計算式において有効なスキルは装備中のスキルのみ

条件(5) も当たり前ですね。条件(5) は例えば、ダメージ計算式において「弱点特効Lv5」の効果が発動するためには、装備している装備全体において弱点特効Lv5を満たす必要がある、という条件を示しています。こちらも実装依存で登場する面があります。

それでは制約条件を順番に式に落とし込み、実装していきましょう。

💡 動くものを小さく作る

この記事では説明のために制約条件を天下り式に提示しました。しかし実際に新しいシミュレーターを実装するときには、はじめから制約条件を綺麗に割り出すことは難しいです。プログラムには実際に実行して試すことができるという嬉しい性質があります。制約条件があっているかわからないときはとりあえず実装して、いい感じの結果がでてくるかどうか試し、必要に応じて修正するというアプローチが有効です。幸いモンハンの最適化問題は複雑なので、実装が間違っていればデタラメな結果が返ってくる可能性が高いです。なので、良い結果が返ってくるまで実行&修正を繰り返すという手段は有効です。

最適化シミュのような大きめのプログラムを一人で書くときのコツは、とりあえず動くものを小さく作る です。まずは最小構成で動くものを作り、動作を保ちながら不足機能を追加していくというアプローチが有効です。

逆に、はじめから完璧な絵を描いて計画通りに実装するというアプローチは、途中で修正が必要になる可能性が高く、最初の計画に時間をかけるのは割に合わないことが多いです。(人と分業するときにはそうも言ってられないのですが...)

実際に私が実装したときも、最初から制約条件を綺麗に思いついたわけではなく、実装してみて、足りないところを修正してというループを何度か繰り返してシミュを完成させました。記事を書くにあたって制約条件を整理してみたら上記の6つに整理できた、というのが正しいです。

dmax-mini-1.py

制約条件(1), (2) を定式化するために、まずはモンハンの最適化シミュにおける「解の候補」と「最適解」とはなにかを考えてみましょう。

簡単のために装備データは「防具シリーズ2種類, 護石2種類, 装飾品2種類」に絞って考えます。また、腰防具と脚防具は除外して考えます。

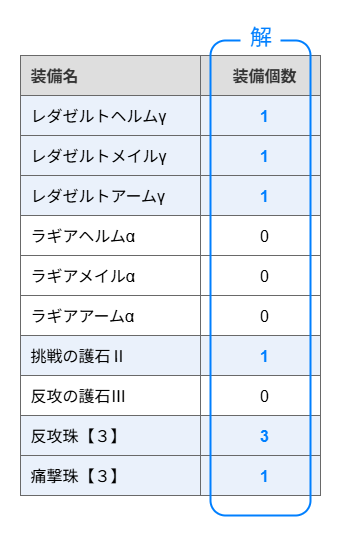

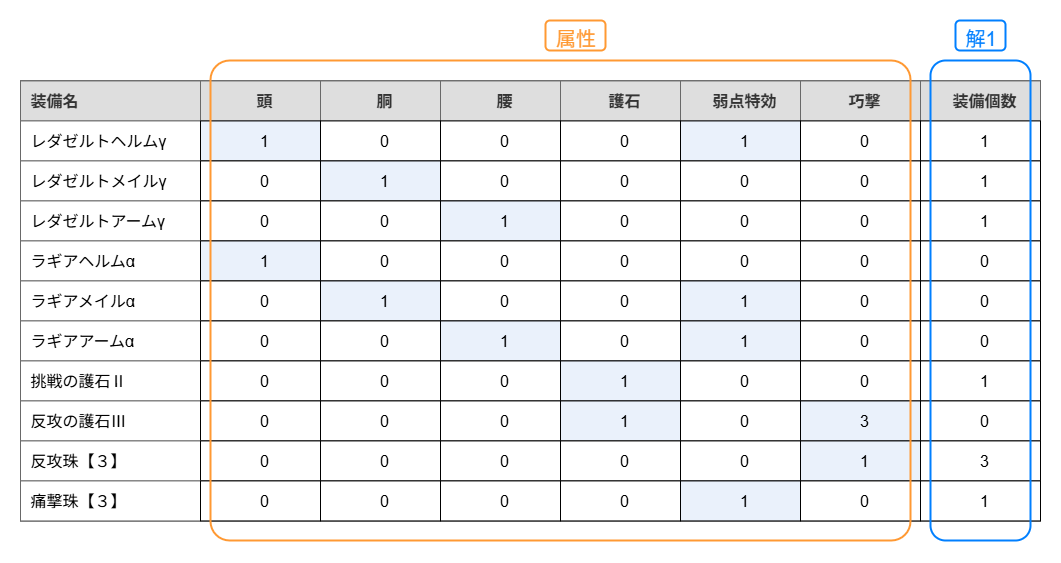

モンハンワイルズの最適化シミュにおける解の候補は以下のようなテーブルで表現できます。

各行が、各装備を何個装備するのかを示してます。上記テーブルの例では、「レダゼルトγシリーズ一式に挑戦の護石Ⅱを装備し、スロットに装飾品を4つ着けた装備」を示しています。

テーブルの装備個数の列は1つの解を示しています。

装備しない装備の行を削除してはいけません。なぜなら「装備しない」という情報が解の構成要素になっているからです。そのため (装備しない) = (装備個数が0個) として扱っています。

また、装備するか否かのような真偽値ではなく、装備個数という整数値で管理している点も重要です。これによって、装備するか否かを 0, 1 で扱えるだけでなく、装飾品のような複数装備できる装備も扱えるようになります。

解候補は以下のような「各装備をそれぞれ何個使用するか?」を表した組み合わせとして表現できます。

(レダゼルトヘルムγ, レダゼルトメイルγ, ... , 反攻珠【3】, 痛撃珠【3】) =

(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1)

このような、「各装備データをそれぞれ何個装備するか?」という形式で解の候補を定義すると、数式やコンピュータが処理しやすい形式になります。処理しやすくなる理由は条件分岐が消えて同じ形式で扱えるようになるからです。防具数は膨大なので、最適化シミュを実装する際に、「ラギアヘルムαを装備しなかった場合~」などと if 文による条件分岐処理を書いていてはキリがありません。「ラギアヘルムαを装備しなかった場合」を「ラギアヘルムαの装備個数0個」と表現することにより、すべてのパターンを1つの組み合わせで表現できます。

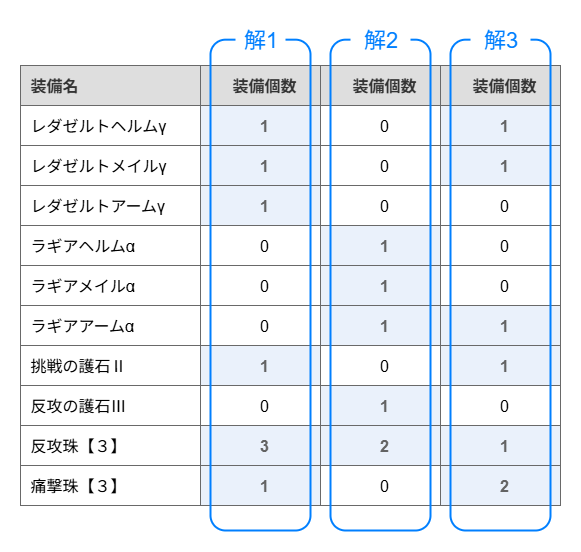

他の解の候補としては以下のような例が挙げられます。

(レダゼルトヘルムγ, レダゼルトメイルγ, ... , 反攻珠【3】, 痛撃珠【3】) =

(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1)

(0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0)

(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2)

よって、最適化シミュにおける最適解とは上記のような「各装備をそれぞれ何個使用するか?」を表す組み合わせのうち、ゲーム内の条件を満たす解候補を全て比較したときに、ダメージ計算式が最大になる解と表現できます。

💡 全探索と枝刈り

時間さえ許せば、全ての解候補を総当りすることで最適解を求めることができます。解候補を全てリストアップし、それぞれがゲーム内の条件を満たすか検証し、満たす場合はダメージ計算式を適用して最大ダメージがでる解を特定すればいいわけです。

しかし、実際のデータは膨大なので総当たり戦略は現実的ではありません。仮に装飾品も複数装備できないとすれば、各装備データを使用するか否かで2通りあるので、$(装備数)^2$ 通り試さなくてはなりません。装備数が100個程度でも $1.2 \times 10^{30}$ 通りあります。現代のコンピュータは1秒あたり $10^9$ 回程度しか処理できないため、これを待つのは現実的ではありません。装備数が増えることによって、試すべき解候補が指数関数的に増大するため実質的に解けなくなってしまいます。

総当たりでは間に合いませんでしたが、実際はもっと工夫ができます。例えば、頭装備をどれか装備するのであれば他の頭装備は装備できませんから、この場合は他の頭装備を除外できます。なので実際には $(装備数)^2$ 通りも試さなくて良いわけです。このように解候補を絞っていく操作は枝刈りと呼ばれています。

枝刈りによって解候補をしぼっていくというのも最適シミュを実装するための1つのアプローチです。実際に、モンハンのスキルシミュレーターにはこの枝刈りアプローチで実装されているものもあるようです。しかし、枝刈り処理を考えて正しく組むのは難しいです。ゲームが変われば枝刈りのアプローチも変わってしまいます。

それに対して最適化ソルバーを利用すると、枝刈りに相当する最適化処理は全てソルバーが考えてくれるので、個々のゲームの制約に対して個別の処理を実装する必要はなくなります。その代わり、ゲームの制約を制約条件式に落とし込む必要はあります。つまり、最適化ソルバーは1つ抽象度の高いレイヤーで最適化問題を扱えるということになります。

これで解の候補を表現することができました。この解の候補は変数としてモデルに追加します。

制約条件を書くためには解の変数に加えて、装備の属性データ が必要になります。

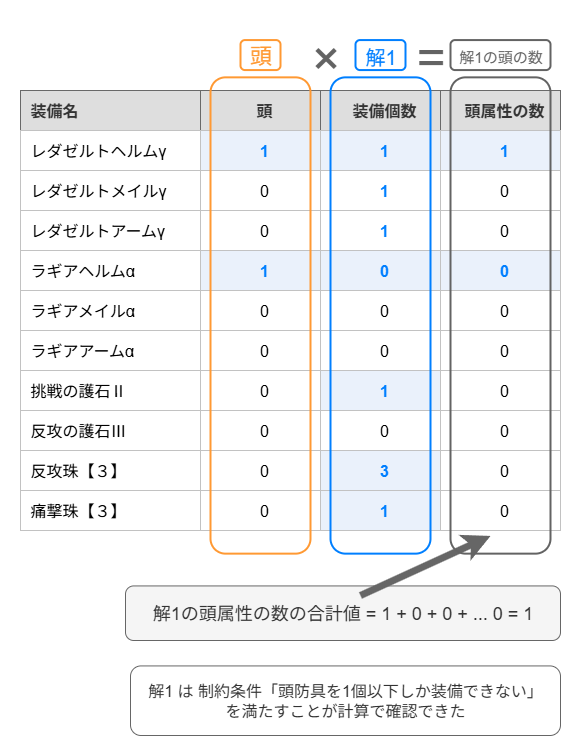

例えば「頭防具は1個以下しか装備できない」という制約条件を表すためには、「どの装備が頭防具であるのか?」を示すデータが必要です。先程のテーブルに新しい列として 頭 という属性を追加し、各防具の頭属性データを入力してみると以下のようになります。

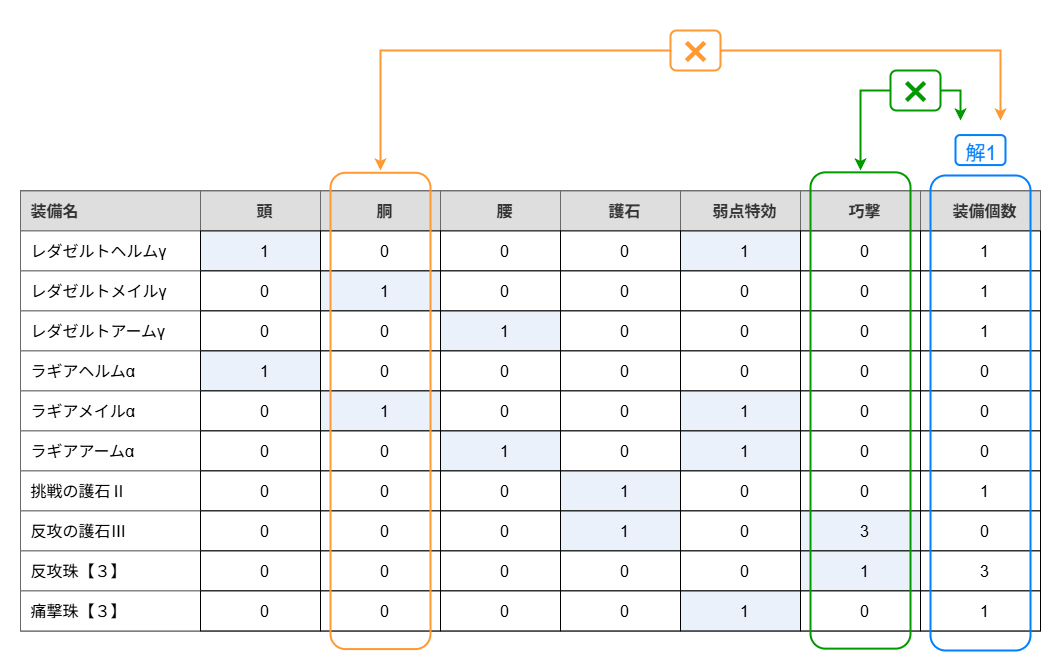

ここで、制約条件(1) のために、解1における頭装備の合計数を計算するにはどうすればよいでしょうか?

制約条件(1): 各部位の装備は1つ以下しか装備できない

行ごとに 頭 属性の列 と 装備個数 の値を掛け算した結果を、新しい列 頭属性の数 に書くと以下のようになります。さらに 頭属性の数 の列の値の和を計算すると、解1 における頭防具の数が計算できます。解1 の場合、頭防具の合計数は 1 であり、モンハンワイルズの制約条件「頭防具を1個以下しか装備できない」を満たしている解であることがわかります。

(解1における頭装備の合計数) = (各行における

頭列と装備個数列の数値の積の和)

同様にして各装備が持っている装備タイプや付属スキルなどの属性を新しい列として追加すると以下のようなテーブルになります。

弱点特効Lv1がついている装備 レダゼルトヘルムγ や 痛撃珠【3】 には 弱点特効 列に 1 が入力されています。また、巧撃スキルLv3がついている装備 反攻の護石Ⅲ には 巧撃 列に 3 が入力されています。

このテーブルから解1における胴防具の合計数を計算したければ以下のように 胴 列と 解1 列を抽出し、各行の掛け算の結果の合計を計算すればよいです。

また、解1における 弱点特効 スキルの合計レベルを計算したければ 弱点特効 列と 解1 列を抽出し、各行の掛け算の結果の合計を計算すればよいです。

つまり、特定の解におけるある属性の合計値が必要な場合は、対象の属性列と解の列を抽出して、各行の積の和を計算すれば良いことがわかります。

この操作によって以下のような制約条件が全て同じ形式で処理できることがわかります

| 条件の例 | 属性を利用した表現 | 対応する制約条件 |

|---|---|---|

| 胴防具は1個以下しか装備できない |

頭 属性の合計は1以下 |

制約条件(1) |

| 巧撃は最低でもLv3以上必要 |

巧撃 属性の合計は3以上 |

制約条件(2) |

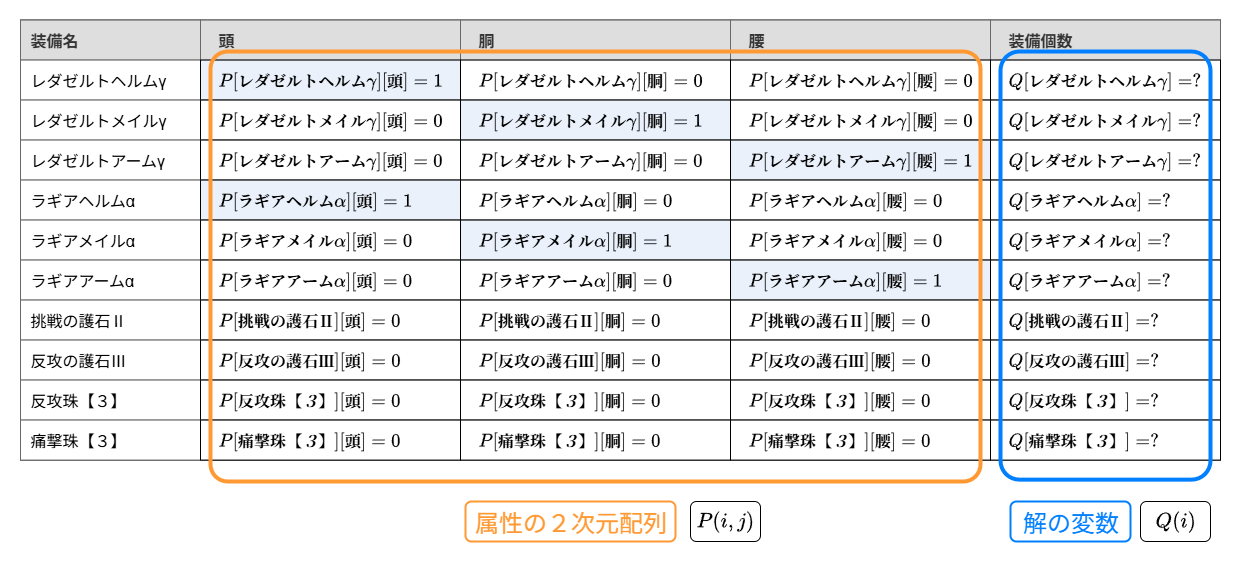

さて、解1は解候補の1つでした。私たちが知りたいのは最適解なので、解の部分を変数 q[i] で表現することにします。さらに、属性部分のテーブルも2次元配列 p[i][j] で表現してみましょう。

テーブルは以下のようになります。

- i は装備名を表しています。

i = レダゼルトヘルムγ, レダゼルトメイルγ, ... 痛撃珠【3】です。 - j は属性を表しています。

j = 頭, 胴, 腰です。

2次元配列のパラメータ p[i][j] と解の変数 q[i] を利用すると制約式 (1) は以下のように書けます。

( p[頭][レダゼルトヘルムγ] * q[レダゼルトヘルムγ]

+ p[頭][レダゼルトメイルγ] * q[レダゼルトメイルγ]

+ ...

+ p[頭][痛撃珠【3】] * q[痛撃珠【3】] ) <= 1

Python っぽく書くと以下のようになります。ジェネレータ式で書くと、前のセクションで出てきた Pyomo の Constraint の実装に近くなってきました。

# for ループで書いた場合

head = 0

for i in ['レダゼルトヘルムγ', 'レダゼルトメイルγ', ... '痛撃珠【3】']:

head += p[i]['頭'] * q[i]

head <= 1

# ジェネレータ式で書いた場合

(p[i]['頭'] * q[i] for i in ['レダゼルトヘルムγ', 'レダゼルトメイルγ', ... '痛撃珠【3】']) <= 1

それでは、上記のジェネレータ式の記法をベースにして制約条件(1)を実装してみましょう。

まずは実装全体を示し、後に各コードの説明をします。以下のように dmax-mini-1.py というファイルに実装しました。実行方法は $ uv run dmax-mini-1.py です。

サンプルコードのリポジトリでは以下から dmax-mini-1.py を確認できます。

# dmax-mini-1.py: 制約条件(1) を実装

from pyomo.environ import *

# =============================================================================

# step1. 入力データ読み込み: 装備データの2次元配列作成、配列のインデックス作成

# =============================================================================

# 全ての装備データ (防具、護石)

equip_all = [

{"type": "head", "name": "レダゼルトヘルムγ", "deffence": 68, "slots": [3, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "弱点特効": 1, "渾身": 1, "スタミナ急速回復": 1}},

{"type": "torso", "name": "レダゼルトメイルγ", "deffence": 68, "slots": [1, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "力の解放": 3}},

{"type": "arms", "name": "レダゼルトアームγ", "deffence": 68, "slots": [3, 3, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "回避距離UP": 2}},

{"type": "waist", "name": "レダゼルトコイルγ", "deffence": 68, "slots": [0, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "力の解放": 2, "渾身": 2}},

{"type": "legs", "name": "レダゼルトグリーヴγ", "deffence": 68, "slots": [3, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "スタミナ急速回復": 2, "気絶耐性": 3}},

{"type": "head", "name": "ラギアヘルムα", "deffence": 64, "slots": [2, 1, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "渾身": 2, "力の解放": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "torso", "name": "ラギアメイルα", "deffence": 64, "slots": [2, 1, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "雷耐性": 2, "弱点特効": 1, "スタミナ急速回復": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "arms", "name": "ラギアアームα", "deffence": 64, "slots": [2, 0, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "スタミナ急速回復": 2, "弱点特効": 1, "水場・油泥適応": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "waist", "name": "ラギアコイルα", "deffence": 64, "slots": [2, 1, 1], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "弱点特効": 1, "渾身": 1, "水場・油泥適応": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "legs", "name": "ラギアグリーヴα", "deffence": 64, "slots": [0, 0, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "弱点特効": 2, "力の解放": 1, "雷耐性": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "head", "name": "レギオスヘルムα", "deffence": 64, "slots": [3, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "巧撃": 1, "逆襲": 1, "裂傷耐性": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "torso", "name": "レギオスメイルα", "deffence": 64, "slots": [1, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "回避性能": 2, "挑戦者": 1, "逆襲": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "arms", "name": "レギオスアームα", "deffence": 64, "slots": [2, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "巧撃": 2, "回避距離UP": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "waist", "name": "レギオスコイルα", "deffence": 64, "slots": [2, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "回避性能": 2, "挑戦者": 1, "裂傷耐性": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "legs", "name": "レギオスグリーヴα", "deffence": 64, "slots": [0, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "巧撃": 2, "挑戦者": 1, "裂傷耐性": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "charm", "name": "挑戦の護石Ⅱ", "slots": [0,0,0], "skills": {"挑戦者": 2}},

{"type": "charm", "name": "反攻の護石Ⅲ", "slots": [0,0,0], "skills": {"巧撃": 3}},

]

# 装備の名前集合 (2次元配列 p(i, j) の i の集合)

equip_names = set()

# 1つしか装備できない装備タイプの集合

single_equip_type_set = {'head', 'torso', 'arms', 'waist', 'legs', 'charm'}

# 装備の全属性の集合 (2次元配列 p(i, j) の j の集合)

attribute_set = set()

attribute_set = attribute_set | single_equip_type_set | {'deffence'}

# 存在するスキルの集合 (後ほど 制約条件(4) の実装で利用)

skill_set = set()

for equip in equip_all:

# 装備名の集合に追加

equip_names.add(equip['name'])

# 属性の集合に追加

for skill in equip['skills']:

attribute_set.add(skill)

skill_set.add(skill)

# 装備データの2次元配列を作成 ( p(i, j) の定義に利用 )

eqinfo_matrix = {}

for equip in equip_all:

# 装備タイプの属性データを追加

# 例: eqinfo_matrix['レダゼルトヘルムγ', 'head'] = 1

eqinfo_matrix[equip['name'], equip['type']] = 1

# 装備についているスキルの属性データを追加

# 例: eqinfo_matrix['反攻の護石Ⅲ', '巧撃'] = 3

for skill in equip['skills']:

eqinfo_matrix[equip['name'], skill] = equip['skills'][skill]

# 装備の防御力を追加

eqinfo_matrix[equip['name'], 'deffence'] = equip['deffence'] if 'deffence' in equip else 0

# =============================================================================

# step2. モデルの定義: パラメータ、変数、制約条件の追加

# =============================================================================

# モデル定義: 空のモデルを作成

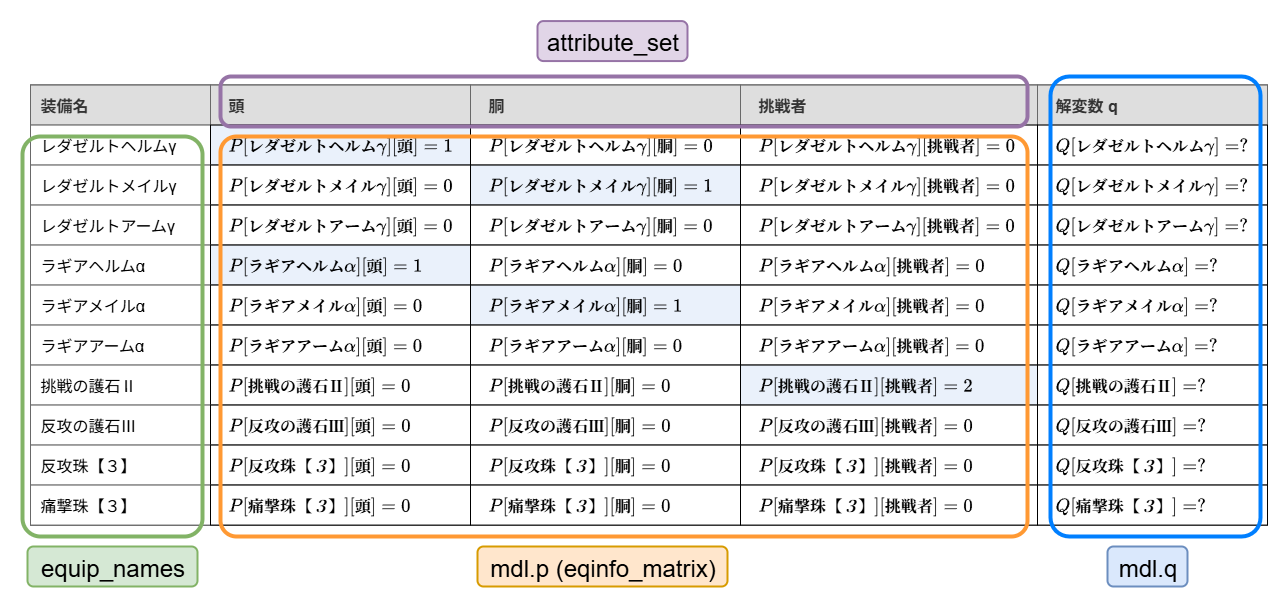

mdl = ConcreteModel(name="dmax model", doc="model for solving damage optimization problem")

# パラメータ定義: 装備データの2次元配列パラメータ

mdl.p = Param(equip_names, attribute_set, default=0, initialize=eqinfo_matrix, within=Integers)

# 変数定義: 各装備を何個使うかを表す変数

mdl.q = Var(equip_names, within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# 制約条件(1): 各部位で使用できる装備の数は 1 以下

def const_total_equipment_type(mdl, eqtype):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname,eqtype] for eqname in equip_names) <= 1

mdl.const_total_equipment_type = Constraint(single_equip_type_set, rule=const_total_equipment_type)

# =============================================================================

# step3. モデルの出力

# =============================================================================

# モデルの詳細を表示

print(mdl.pprint())

step1 の部分では equip_all という全装備のデータが保存された変数をベースに、3つのデータを準備しています。

| Python 変数名 | 用途 |

|---|---|

equip_all |

全ての装備データが保存された変数この入力データをベースに以下の3つのデータを準備する |

equip_names |

装備名のインデックス (表の縦軸) |

attribute_set |

装備の属性のインデックス (表の横軸) |

eqinfo_matrix |

装備データの2次元配列equip_names と attribute_set で引いて装備データを取得できる |

step2 の部分では空のモデルを作成し、パラメータと変数をモデルに追加しています。

以下の部分では Param クラスを利用し、装備データ2次元配列を mdl.p としてモデルに追加しています。

# 装備データ2次元配列をパラメータとしてモデルに追加

mdl.p = Param(equip_names, attribute_set, default=0, initialize=eqinfo_matrix, within=Integers)

Param クラスの位置引数としては、第1引数に縦軸である装備名インデックス equip_names を指定し、第2引数に装備の属性インデックス attribute_set を指定しています。

Param インスタンスのキーワード引数としては、initialize=eqinfo_matrix により装備データ2次元配列を指定しています。この2次元配列は equip_names と attribute_set で参照できる必要があります。

また、キーワード引数 default=0 を指定しているため、インデックスで eqinfo_matrix を参照した結果が存在しない場合は、0 という値で埋められます。

例えば、eqinfo_matrix['挑戦の護石Ⅱ', 'deffence'] の値は存在しないので、mdl.p('挑戦の護石Ⅱ', 'deffence') = 0 になります。

次に、以下の部分では Var クラスを利用し、解の変数を mdl.q としてモデルに追加しています。インデックスは位置引数 equip_names により装備名のインデックスが指定されています。最適化の完了によってこの変数 mdl.q に最適解が入ります。

# 装備を何個使うかを表す変数をモデルに追加

mdl.q = Var(equip_names, within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

最後に以下の部分で、制約条件(1) をモデルに追加しています。

制約条件(1): 各部位で使用できる装備の数は 1 以下

Constraint クラスでは第1引数にインデックスを指定することによって、インデックスのすべての要素に対して rule= に指定された制約式を定義することができます。

# 1つしか装備できない装備タイプの集合

single_equip_type_set = {'head', 'torso', 'arms', 'waist', 'legs', 'charm'}

# 制約条件(1): 各部位で使用できる装備の数は 1 以下

def const_total_equipment_type(mdl, eqtype):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname,eqtype] for eqname in equip_names) <= 1

mdl.const_total_equipment_type = Constraint(single_equip_type_set, rule=const_total_equipment_type)

今回のケースでは Constraint クラスのインデックスとして single_equip_type_set が指定されているため、1部位しか装備できない装備タイプのすべてについて rule= に指定された制約式を定義しています。

rule= に指定されている関数 const_total_equipment_type(mdl, eqtype) では第2引数として eqtype を受け取っており、ここに single_equip_type_set の各要素が入ります。

つまり、上記の制約式の定義は以下のように部位ごとに定義した場合と同等です。

# 使用できる head の装備の数は 1 以下

def const_total_equipment_type_head(mdl):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname, 'head'] for eqname in equip_names) <= 1

mdl.const_total_equipment_type_head = Constraint(rule=const_total_equipment_type_head)

# 使用できる torso の装備の数は 1 以下

def const_total_equipment_type_torso(mdl):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname, 'torso'] for eqname in equip_names) <= 1

mdl.const_total_equipment_type_torso = Constraint(rule=const_total_equipment_type_torso)

# arms, waist, legs, charm も同様

それでは実際に実行してモデルの詳細を表示してみましょう。

$ cd ~/dmax-from-scratch-sample-code/

$ uv run dmax-mini-1.py

model for solving damage optimization problem

... 省略

1 Param Declarations のセクションを見ると、コード中でモデルに追加した装備データ2次元配列 mdl.p のデータが入っていることが確認できます。('ラギアアームα', 'arms') : 1 等の表示から、インデックスとそれに対応する値が正しく反映されていることが確認できます。

1 Param Declarations

p : Size=442, Index=p_index, Domain=Integers, Default=0, Mutable=False

Key : Value

('ラギアアームα', 'arms') : 1

('ラギアアームα', 'deffence') : 64

('ラギアアームα', 'スタミナ急速回復') : 2

('ラギアアームα', '弱点特効') : 1

('ラギアアームα', '水場・油泥適応') : 1

('ラギアアームα', '海竜の渦雷') : 1

('ラギアアームα', '革細工の柔性') : 1

... 省略

1 Var Declarations のセクションを見ると、コード中でモデルに追加した解変数 mdl.q のデータが登録されていることがわかります。key の列に装備名が並んでおり、equip_names をインデックスとして定義されていることがわかります。

1 Var Declarations

q : Size=17, Index=q_index

Key : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain

ラギアアームα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

ラギアグリーヴα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

ラギアコイルα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

ラギアヘルムα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

ラギアメイルα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レギオスアームα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レギオスグリーヴα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レギオスコイルα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レギオスヘルムα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レギオスメイルα : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レダゼルトアームγ : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レダゼルトグリーヴγ : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レダゼルトコイルγ : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レダゼルトヘルムγ : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

レダゼルトメイルγ : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

反攻の護石Ⅲ : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

挑戦の護石Ⅱ : 0 : 0 : None : False : False : NonNegativeIntegers

1 Constraint Declarations のセクションには制約条件(1)が登録されていることがわかります。

このセクションは興味深いです。Body 列を見ると対応する部位の装備の変数のみが制約式として残っていることが確認できます。例えば key=arms の行では Body= q[レギオスアームα] + q[ラギアアームα] + q[レダゼルトアームγ] となっており、腕防具だけが残されている事がわかります。

1 Constraint Declarations

const_total_equipment_type : Size=6, Index=const_total_equipment_type_index, Active=True

Key : Lower : Body : Upper : Active

arms : -Inf : q[レギオスアームα] + q[ラギアアームα] + q[レダゼルトアームγ] : 1.0 : True

charm : -Inf : q[反攻の護石Ⅲ] + q[挑戦の護石Ⅱ] : 1.0 : True

head : -Inf : q[レダゼルトヘルムγ] + q[ラギアヘルムα] + q[レギオスヘルムα] : 1.0 : True

legs : -Inf : q[レダゼルトグリーヴγ] + q[レギオスグリーヴα] + q[ラギアグリーヴα] : 1.0 : True

torso : -Inf : q[ラギアメイルα] + q[レギオスメイルα] + q[レダゼルトメイルγ] : 1.0 : True

waist : -Inf : q[レギオスコイルα] + q[レダゼルトコイルγ] + q[ラギアコイルα] : 1.0 : True

8 Declarations: p_index_0 p_index_1 p_index p q_index q const_total_equipment_type_index const_total_equipment_type

None

コード中では以下のように、for eqname in equip_names で定義しているため、全ての装備の arms 属性の合計として定義しており、 腕防具ではない防具も含まれています。しかし、モデル定義を表示してみると上記のように腕防具のみの制約式になっています。

# 1つしか装備できない装備タイプの集合

single_equip_type_set = {'head', 'torso', 'arms', 'waist', 'legs', 'charm'}

# 制約条件(1): 各部位で使用できる装備の数は 1 以下

def const_total_equipment_type(mdl, eqtype):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname,eqtype] for eqname in equip_names) <= 1

mdl.const_total_equipment_type = Constraint(single_equip_type_set, rule=const_total_equipment_type)

これはつまり、モデリングツールの時点で既に制約式の最適化が行われているということです。

したがって、コード上でがんばって部位ごとのデータ集合を作成し、部位ごとに制約式の定義を分ける必要はないことがわかります。

💡 小手先の高速化は誤差かもしれない

プログラミングにおける高速化の勘所として「素人が簡単に思いつくようなコード上の最適化や高速化はコンパイラ等によって一瞬で解決されるため、小手先の最適化は誤差かもしれない」というものがあります。なので私も、「コード上で簡単な変数削減などを行っても最適化ソルバーを通せば誤差レベルだろう」という直感がありました。しかし、実際には最適化ソルバーより前の段階で既にモデリングツールによって最適化が行われていて驚きました。

とはいえ、思いついた高速化アイデアの全てがコンパイラなどによって対処されるわけではないので、推測せず計測してみるのが一番です。最適化シミュの高速化を試みるときには、

pprint()メソッドによってモデルの詳細をぜひ確認したいですね。

dmax-mini-1.py の実装状況は以下の通りです。

| 実装完了 | 制約条件 | 制約内容 |

|---|---|---|

| ✅ | 制約条件(1) | 各部位で装備できる個数は1以下 (部位は次の7つ 頭・胴・腕・腰・脚・護石・武器) |

| 制約条件(2) | ユーザが指定したスキルレベルの条件を満たす | |

| 制約条件(3) | 装飾品はスロットレベル以上の大きさのスロットにしか装着できない | |

| 制約条件(4) | ダメージ計算式において有効な同名スキルのスキルレベルは1つのみ | |

| 制約条件(5) | ダメージ計算式において有効なスキルは装備中のスキルのみ | |

| 制約条件(6) | 会心率の上限は100% |

dmax-mini-2.py

さて、この状態ではまだ目的関数を定義していないので、最適化はできません。

次の dmax-mini-2.py では制約式(2)を実装し、さらに目的関数として防御力の合計値を実装してみましょう。これによって簡易的なスキルシミュレーターが完成します。

まずは実装全体を示し、後に dmax-mini-1.py と dmax-mini-2.py の差分コードの説明をします。

dmax-mini-2.py は以下です。実行方法は $ uv run dmax-mini-2.py です。

サンプルコードのリポジトリでは以下から dmax-mini-2.py を確認できます。

# dmax-mini-2.py : 制約条件(1)-(2) を実装

from pyomo.environ import *

# =============================================================================

# step1. 入力データ読み込み: 装備データの2次元配列作成、配列のインデックス作成

# =============================================================================

# 全ての装備データ (防具、護石)

equip_all = [

{"type": "head", "name": "レダゼルトヘルムγ", "deffence": 68, "slots": [3, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "弱点特効": 1, "渾身": 1, "スタミナ急速回復": 1}},

{"type": "torso", "name": "レダゼルトメイルγ", "deffence": 68, "slots": [1, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "力の解放": 3}},

{"type": "arms", "name": "レダゼルトアームγ", "deffence": 68, "slots": [3, 3, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "回避距離UP": 2}},

{"type": "waist", "name": "レダゼルトコイルγ", "deffence": 68, "slots": [0, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "力の解放": 2, "渾身": 2}},

{"type": "legs", "name": "レダゼルトグリーヴγ", "deffence": 68, "slots": [3, 0, 0], "skills": {"煌雷竜の力": 1, "ヌシの魂": 1, "スタミナ急速回復": 2, "気絶耐性": 3}},

{"type": "head", "name": "ラギアヘルムα", "deffence": 64, "slots": [2, 1, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "渾身": 2, "力の解放": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "torso", "name": "ラギアメイルα", "deffence": 64, "slots": [2, 1, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "雷耐性": 2, "弱点特効": 1, "スタミナ急速回復": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "arms", "name": "ラギアアームα", "deffence": 64, "slots": [2, 0, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "スタミナ急速回復": 2, "弱点特効": 1, "水場・油泥適応": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "waist", "name": "ラギアコイルα", "deffence": 64, "slots": [2, 1, 1], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "弱点特効": 1, "渾身": 1, "水場・油泥適応": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "legs", "name": "ラギアグリーヴα", "deffence": 64, "slots": [0, 0, 0], "skills": {"海竜の渦雷": 1, "弱点特効": 2, "力の解放": 1, "雷耐性": 1, "革細工の柔性": 1}},

{"type": "head", "name": "レギオスヘルムα", "deffence": 64, "slots": [3, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "巧撃": 1, "逆襲": 1, "裂傷耐性": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "torso", "name": "レギオスメイルα", "deffence": 64, "slots": [1, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "回避性能": 2, "挑戦者": 1, "逆襲": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "arms", "name": "レギオスアームα", "deffence": 64, "slots": [2, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "巧撃": 2, "回避距離UP": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "waist", "name": "レギオスコイルα", "deffence": 64, "slots": [2, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "回避性能": 2, "挑戦者": 1, "裂傷耐性": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "legs", "name": "レギオスグリーヴα", "deffence": 64, "slots": [0, 0, 0], "skills": {"千刃竜の闘志": 1, "巧撃": 2, "挑戦者": 1, "裂傷耐性": 1, "鱗張りの技法": 1}},

{"type": "charm", "name": "挑戦の護石Ⅱ", "slots": [0,0,0], "skills": {"挑戦者": 2}},

{"type": "charm", "name": "反攻の護石Ⅲ", "slots": [0,0,0], "skills": {"巧撃": 3}},

]

# 装備の名前集合 (2次元配列 p(i, j) の i の集合)

equip_names = set()

# 1つしか装備できない装備タイプの集合

single_equip_type_set = {'head', 'torso', 'arms', 'waist', 'legs', 'charm'}

# 装備の全属性の集合 (2次元配列 p(i, j) の j の集合)

attribute_set = set()

attribute_set = attribute_set | single_equip_type_set | {'deffence'}

# 存在するスキルの集合 (後ほど 制約条件(4) の実装で利用)

skill_set = set()

for equip in equip_all:

# 装備名の集合に追加

equip_names.add(equip['name'])

# 属性の集合に追加

for skill in equip['skills']:

attribute_set.add(skill)

skill_set.add(skill)

# 装備データの2次元配列を作成 ( p(i, j) の定義に利用 )

eqinfo_matrix = {}

for equip in equip_all:

# 装備タイプの属性データを追加

# 例: eqinfo_matrix['レダゼルトヘルムγ', 'head'] = 1

eqinfo_matrix[equip['name'], equip['type']] = 1

# 装備についているスキルの属性データを追加

# 例: eqinfo_matrix['反攻の護石Ⅲ', '巧撃'] = 3

for skill in equip['skills']:

eqinfo_matrix[equip['name'], skill] = equip['skills'][skill]

# 装備の防御力を追加

eqinfo_matrix[equip['name'], 'deffence'] = equip['deffence'] if 'deffence' in equip else 0

# ユーザが指定する必須スキルレベルのデータ

required_skills = {

"逆襲": 2,

"巧撃": 0,

"挑戦者": 0,

"弱点特効": 0,

"渾身": 0,

"力の解放": 0,

"煌雷竜の力": 0,

"ヌシの魂": 0,

"海竜の渦雷": 0,

"千刃竜の闘志": 0,

"スタミナ急速回復": 0,

"回避距離UP": 0,

"気絶耐性": 0,

"革細工の柔性": 0,

"雷耐性": 0,

"水場・油泥適応": 0,

"裂傷耐性": 0,

"鱗張りの技法": 0,

"回避性能": 0,

}

# =============================================================================

# step2. モデルの定義: パラメータ、変数、制約条件、目的関数の追加

# =============================================================================

# モデル定義: 空のモデルを作成

mdl = ConcreteModel(name="dmax model", doc="model for solving damage optimization problem")

# パラメータ定義: 装備データの2次元配列パラメータ

mdl.p = Param(equip_names, attribute_set, default=0, initialize=eqinfo_matrix, within=Integers)

# 変数定義: 各装備を何個使うかを表す変数

mdl.q = Var(equip_names, within=NonNegativeIntegers, initialize=0)

# 制約条件(1): 各部位で使用できる装備の数は 1 以下

def const_total_equipment_type(mdl, eqtype):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname,eqtype] for eqname in equip_names) <= 1

mdl.const_total_equipment_type = Constraint(single_equip_type_set, rule=const_total_equipment_type)

# パラメータ定義: ユーザが指定した必須スキルレベル

mdl.r = Param(required_skills.keys(), default=0, initialize=required_skills, within=Integers)

# 制約条件(2): ユーザが指定したスキルレベルの条件を満たす

def const_skill_point(mdl, skill):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname,skill] for eqname in equip_names) >= mdl.r[skill]

mdl.const_skill_point = Constraint(required_skills.keys(), rule=const_skill_point)

# 目的関数: 防御力の合計を最大化

def objective(mdl):

return sum(mdl.q[eqname] * mdl.p[eqname, 'deffence'] for eqname in equip_names)

mdl.OBJ = Objective(rule=objective, sense=maximize)

# =============================================================================

# step3. モデルの出力

# =============================================================================

# モデルの詳細を表示

print(mdl.pprint())

# 問題ファイルを出力

import os

output_filename = f"{os.path.splitext(os.path.basename(__file__))[0]}-problem.nl"

mdl.write(output_filename, format="nl", io_options={'symbolic_solver_labels': True})

dmax-mini-1.py と dmax-mini-2.py の差分コードの説明をします。

以下の dict 変数 required_skills はスキルレベルの下限を設定しています。

スキルシミュレーターでユーザーが必須スキルのレベルを指定する部分に相当します。

実際のアプリケーションとして提供する際にはこのようにハードコードするのではなく、UI等からユーザが入力できるように実装する必要があります。

required_skills = {

"逆襲": 2,

"巧撃": 0,

"挑戦者": 0,

# 省略

}

以下の部分では、まずユーザが指定した必須スキルレベルのデータ required_skills をパラメータ mdl.r としてモデルに追加しています。

mdl.r の定義においてもインデックスとして required_skills.keys() を指定することで一括でパラメータを追加しています。

さらに関数 const_skill_point() の部分では以下のような形で制約条件(2)に相当する式を定義しています。

(使用する全ての装備の

skill属性の合計) >= (ユーザが指定したskillの下限レベル)

# ユーザが指定した必須スキルレベルをパラメータとしてモデルに追加

mdl.r = Param(required_skills.keys(), default=0, initialize=required_skills, within=Integers)

# 制約条件(2): ユーザが指定したスキルレベルの条件を満たす

def const_skill_point(mdl, skill):

return sum(mdl.q[eqname]*mdl.p[eqname,skill] for eqname in equip_names) >= mdl.r[skill]

mdl.const_skill_point = Constraint(required_skills.keys(), rule=const_skill_point)

以下の部分では目的関数として防御力の合計値を設定し、最大化する方針でモデルに追加しています。

(使用する全ての装備の

deffence属性の合計)

# 目的関数: 防御力の合計を最大化

def objective(mdl):

return sum(mdl.q[eqname] * mdl.p[eqname, 'deffence'] for eqname in equip_names)

mdl.OBJ = Objective(rule=objective, sense=maximize)

今回は防御力の合計を最大化するように指定しましたが、防御力の最小化でもスキルシミュレーターとしては機能しますし、別の属性をターゲットにしても構いません。最適化シミュレーターとして動作させる以上、目的関数が必要なのでとりあえず有用で簡単そうな防御力の合計を指定しただけです。

他の有用そうな目的関数としては例えば装飾品の空きスロット数などが良さそうです。最終的にはこの目的関数をダメージ計算式に置き換えることでダメージ最大化シミューレータを実装します。

最後に、以下の部分で問題ファイルを出力しています。

問題ファイル名はプログラムのファイル名をベースにしており、ファイル名 dmax-mini-2.py の場合は、問題ファイル dmax-mini-2-problem.nl というファイル名前のファイルが出力されます。

このファイルを SCIP ソルバーに入力することで最適解が得られます。

# 問題ファイルを出力

import os

output_filename = f"{os.path.splitext(os.path.basename(__file__))[0]}-problem.nl"

mdl.write(output_filename, format="nl", io_options={'symbolic_solver_labels': True})

dmax-mini-1.py からの差分は以上です。