はじめに

学生時代(4年前)、情報処理安全確保支援士試験に合格しました。

基本情報技術者試験や応用情報技術者試験に比べて問題の形式などが特殊だったため、試験内容や個人的に重要だと感じた部分についてまとめます。

情報処理安全確保支援士の概要

情報セキュリティマネジメントに関する業務、情報システムの企画・設計・開発・運用におけるセキュリティ確保に関する業務、情報及び情報システムの利用におけるセキュリティ対策の適用に関する業務、情報セキュリティインシデント管理に関する業務に従事し、次の役割を主導的に果たすとともに、下位者を指導する。

IPAより引用

セキュリティに関する国家試験になります。

合格率は約20%、資格偏差値は67程度で、Lv4のIT系国家資格の中では簡単な資格になります。

講習

情報処理安全確保支援士は、合格しただけでは支援士としての効力はありません。

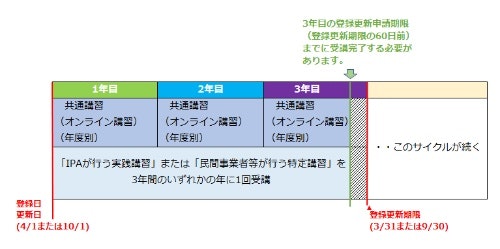

年次で行われる共通講習と3年に一度受講しないといけない講習を受けて更新しなければいけません。

この3年の1サイクルで合計「約13万円」費用が必要であるため、個人で受講するには負担が大きいです。

試験時間・出題形式・出題数(解答数)

| 午前Ⅰ | 午前Ⅱ | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | |

|---|---|---|---|---|

| 試験時間 | 50分 | 40分 | 90分 | 120分 |

| 出題形式 | 多肢選択式 | 多肢選択式 | 記述式 | 記述式 |

| 出題数 | 30問 | 25問 | 3問 | 2問 |

| 回答数 | 30問 | 25問 | 2問 | 1問 |

上記が試験の形式になります。

応用情報技術者試験に合格している場合、午前Ⅰは免除されます。

内容は基本情報や応用情報の午前問題に似たようなものであったため、応用情報技術者試験を合格していなくても良いです。

午前Ⅰ・午前Ⅱ

8,9割程度過去問で構成されている印象です。

新規の問題については、時事的な問題が出題されることがあります。

実際に私の受講した前後ではランサムウェアに関する問題が出題されていました。

午前問題は過去問がメインであるため、過去問道場などのサイトで学習するのみで問題ないです。

また午後問題で必要になる知識はそこまで学べないので、覚える程度で午後問題の勉強に専念したほうが良いです。

実際私は午後問題を先に勉強し、試験2週間前くらいから午前問題を通学時などの空き時間で覚えていました。

午後Ⅰ

午後Ⅰの問題は応用情報の午後問題に近い内容となっており、架空の会社のインシデントが問題になっています。

だいたいの流れとしては、

- 架空の会社の説明

- インシデントが発生

- 開発チームのやりとり(会話)

といった問題文が多いです。

- 問題の選択について

問題選択の段階でなるべく問題文を読まないようにすることも重要です。

応用情報の午後問題とは違い、すべてがセキュリティについての問題であるため、問題文を軽く見てどの問題を選択するか判断するのが難しいです。

問題の選択は、下記のような表題を見ると何となく内容が見えてきます。

問1 電子メールのセキュリティ対策に関する次の記述を読んで, 設問1~4に答えよ

問2 セキュリティインシデント対応におけるサイバーセキュリティ情報の活用に関する次の記述を読んで...

問3 標的型攻撃への対応に関する次の記述を読んで, 設問1~3に答えよ

「問1はメールサーバのやり取りが出そう」「問2は攻撃に対する対応がメインではなくて活用が問題になってる?」「問3は攻撃への対応が出題」などイメージできると思います。

また各問題の図や表も確認することで、より問題を選びやすくなります。

- 学習方法について

基本的には過去問を解いていました。

参考書は2022 情報処理安全確保支援士「専門知識+午後問題」の重点対策 (重点対策シリーズ) を使用していましたが、回答を見たうえで分からなかった部分を参考書で確認する程度だったため、ネット上の解説しているサイトだけでも十分かもしれません。

大体4割程度は午後Ⅰの学習に充てていました。

午後問題のほとんどに上記のようなネットワーク構成図があるため、図の見方から学習するのも良いと思います。

午後Ⅱ

午後Ⅱは、2問から1問を選択して2時間で解くため、時間に余裕がありそうな感じがしますが、過去問・本番で時間が余ったことはほとんどありませんでした。

問題は午後Ⅰ同様、架空の会社のインシデントが問題になっています。

-

問題選択について

問題文が10ページ前後あるため、途中で問題を変更するのはほぼ不可能です。

そのため午後Ⅰ同様の方法に加えて、本文や設問を軽く読んで慎重に選んだほうが良いです。(5~10分程度) -

学習方法について

基本的には午後Ⅰと学習方法は変わりません。

午後Ⅰでも言えますが、過去問には限りがありますので、時間を設定せずに解いたり、1問ずつ時間を設定して解くのではなく、本番通りの方法で問題を選択して解き、時間配分などを考えることが重要です。 -

解き方のコツ

問題文が非常に長いため、問題文と設問を行き来する回数をなるべく減らすことが重要だと感じました。

私が行った方法としては以下になります。- 設問を先に読む

- なるべく重要そうな部分にのみ線を引く

- 記述問題で使われそうな部分を「」で囲む

- 文章や図、表で気になったところには矢印を引いて何が気になったかを軽く書いておく

- 接続詞は〇で囲む(「また、しかし、もしくは」などの接続詞の前後の文は回答に使用することが多いため)

おわりに

私が受験して実際に重要だと感じた問題の選択方法や解き方のコツなどについてまとめました。

高度資格の中では簡単な部類らしいので、入り口としてよい資格だと思います。

興味を持った方は是非受験してみてください。