元々のドキュメントを雑にChatGPTに添削してもらったので、一部、推察の内容が断定的な表現になっている箇所があります。

適宜解釈してください。

はじめに

2024年、AWSはAmazon ElastiCacheでRedis互換エンジン「Valkey」の提供を開始しました。これにより、従来のRedis OSSエンジンからValkeyへ簡単に移行できるようになり、最大33%のコスト削減が期待できます(ノードベースで最大20%、サーバーレス構成で最大33%)。

🔗 公式ブログ:Amazon ElastiCache for Valkey の紹介(AWS公式)

ValkeyはRedis 7.2をフォークしたOSSであり、完全なAPI互換性を持ちながら、以下のような追加的なメリットがあります:

- マルチスレッド対応によるI/Oとメモリ使用効率の改善

- フェイルオーバーの堅牢化

- シャード数の削減による可用性・レイテンシの改善

これらにより、パフォーマンス・コスト・運用性の三拍子がそろったアップグレードといえます。

対象とする前提

本記事では、**Cluster Mode enabled(シャード構成有効)**のRedisクラスターを対象とし、インプレースアップグレードにフォーカスします。

移行方式の検討

Valkey移行に際して検討できる方式は大きく2通りです:

-

Blue/Green方式(クラスター新設+データ移行)

別クラスターにValkeyで構成を作成し、同期+切り替えを行う。

→ 安全だが、構成管理や切替コストが高い。 -

インプレース方式(既存クラスターのエンジン切替)

既存のクラスター設定を保ったまま、エンジンのみをValkeyへ切り替える。

→ 最小コストかつ最小限のダウンタイムで移行可能。(30秒程度発生することがある)

本記事では、2.インプレース方式について詳しく深掘りします。

インプレース移行の実施方法

インプレース移行は非常に簡単です。以下の操作で完了します。

マネジメントコンソール上で「エンジンの変更」を選択

Redis OSS → Valkey を選択

「変更を適用」ボタンを押すだけ

CLI/APIでも modify-replication-group によって同様の変更が可能です。

🔗 ElastiCache Valkey移行手順(AWS公式ブログ)

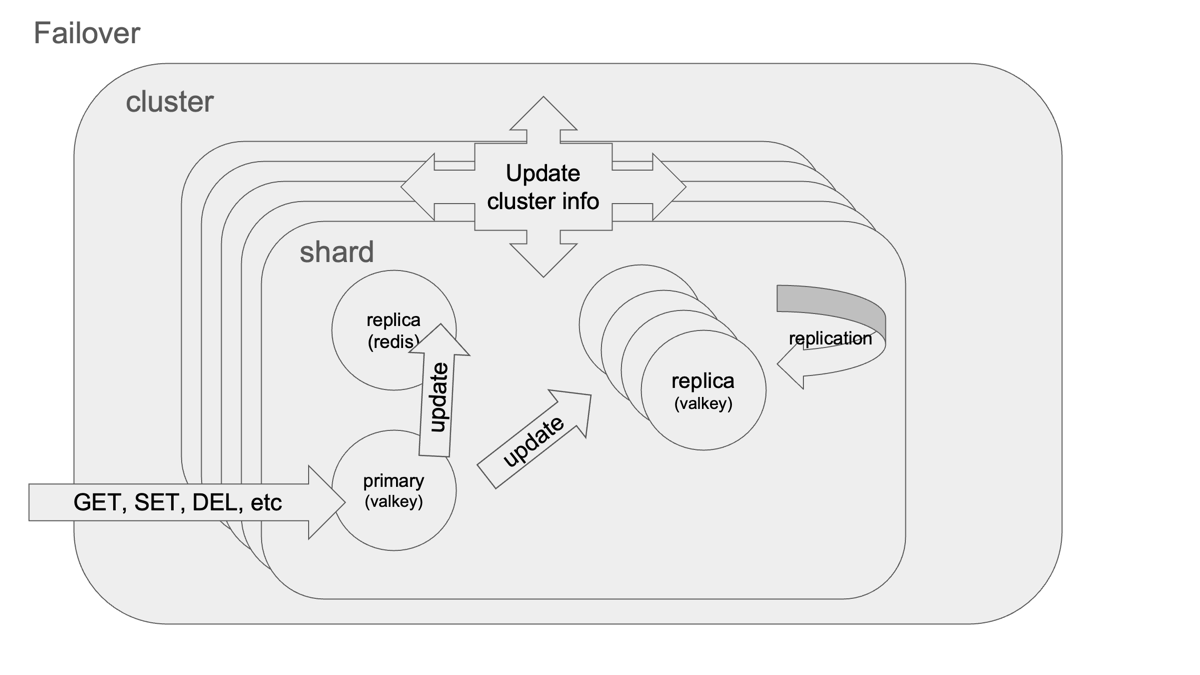

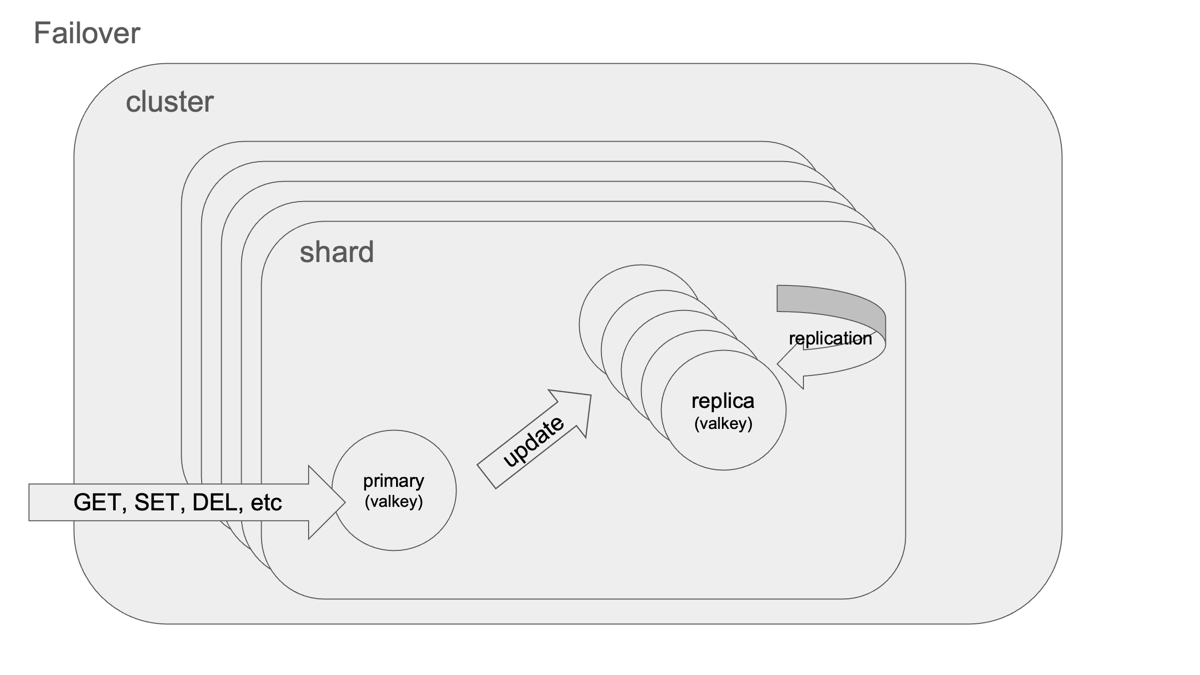

インプレースアップグレードの内部動作

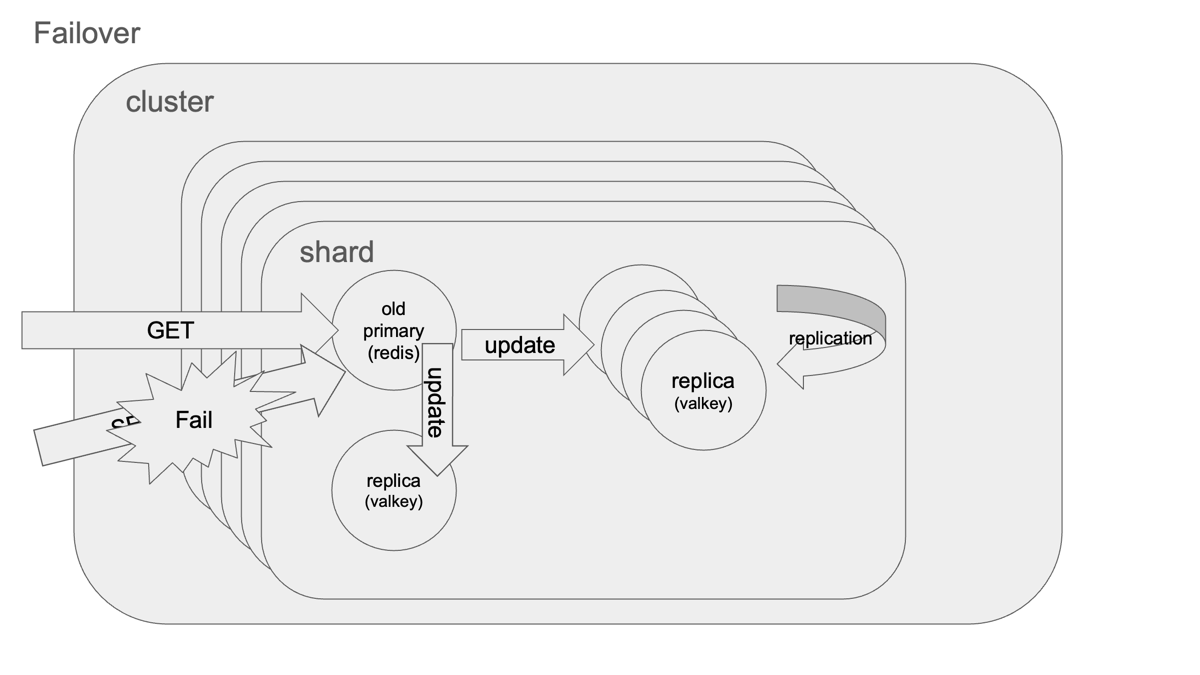

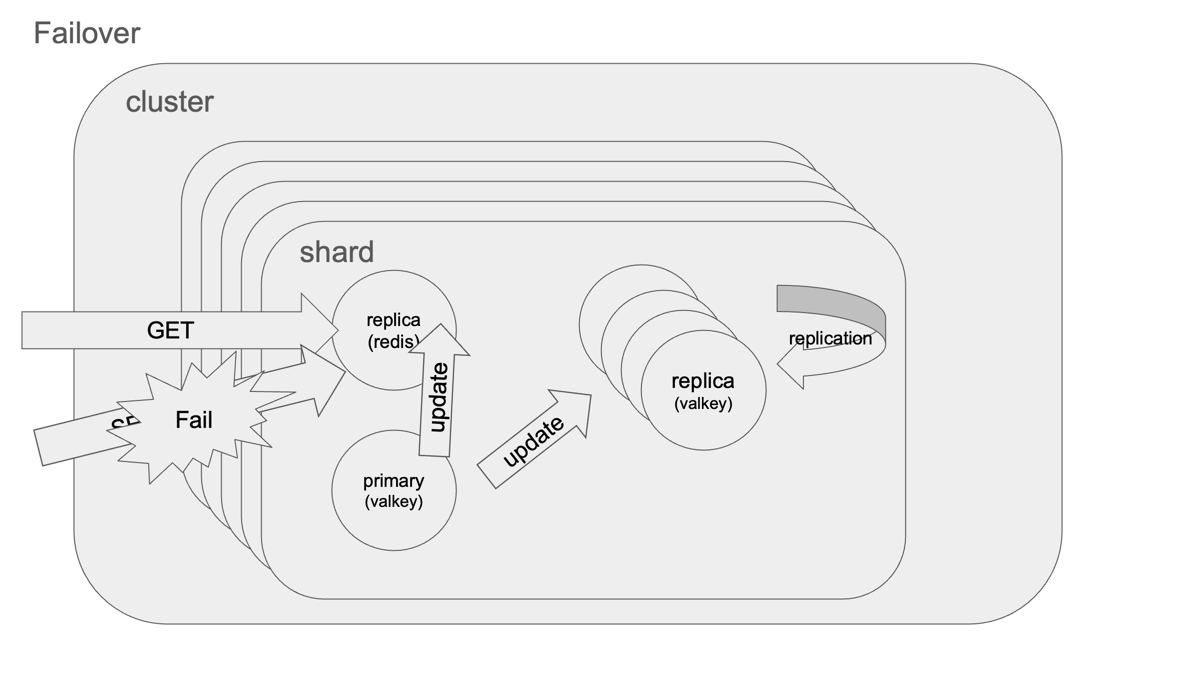

このボタンひとつの背後で、ElastiCacheは各シャード単位で順次Failoverを実施しています。AWSのイベントログで確認すると、以下の挙動が見られます:

- 新ノードが立ち上がる

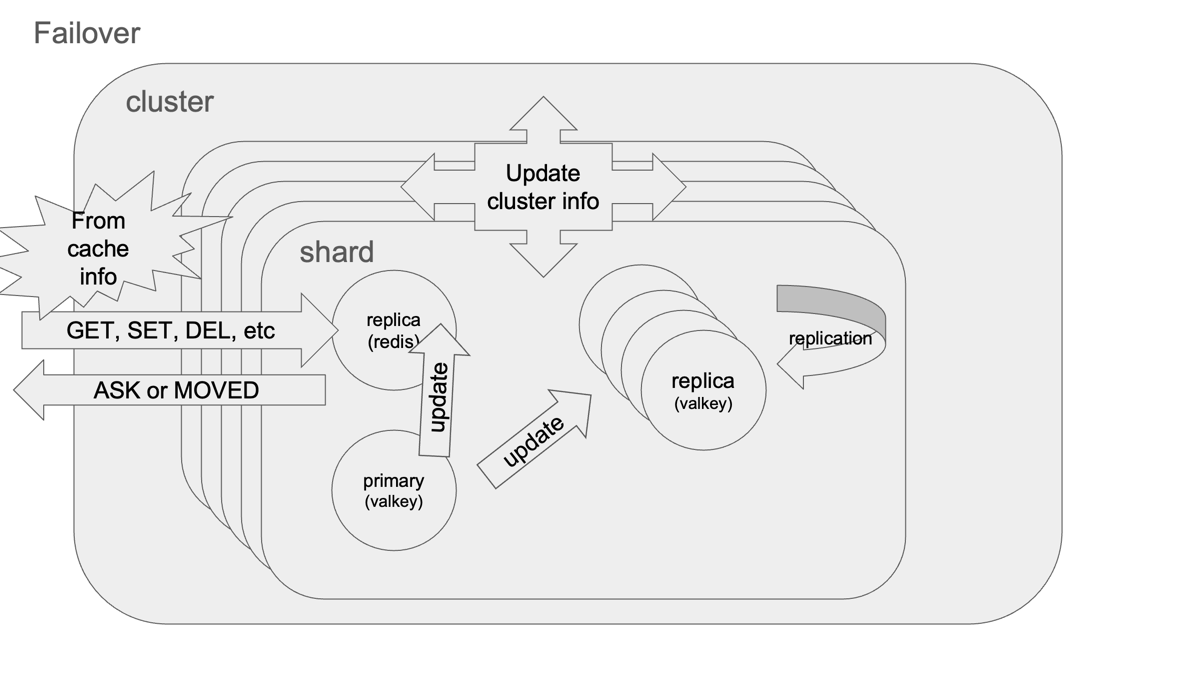

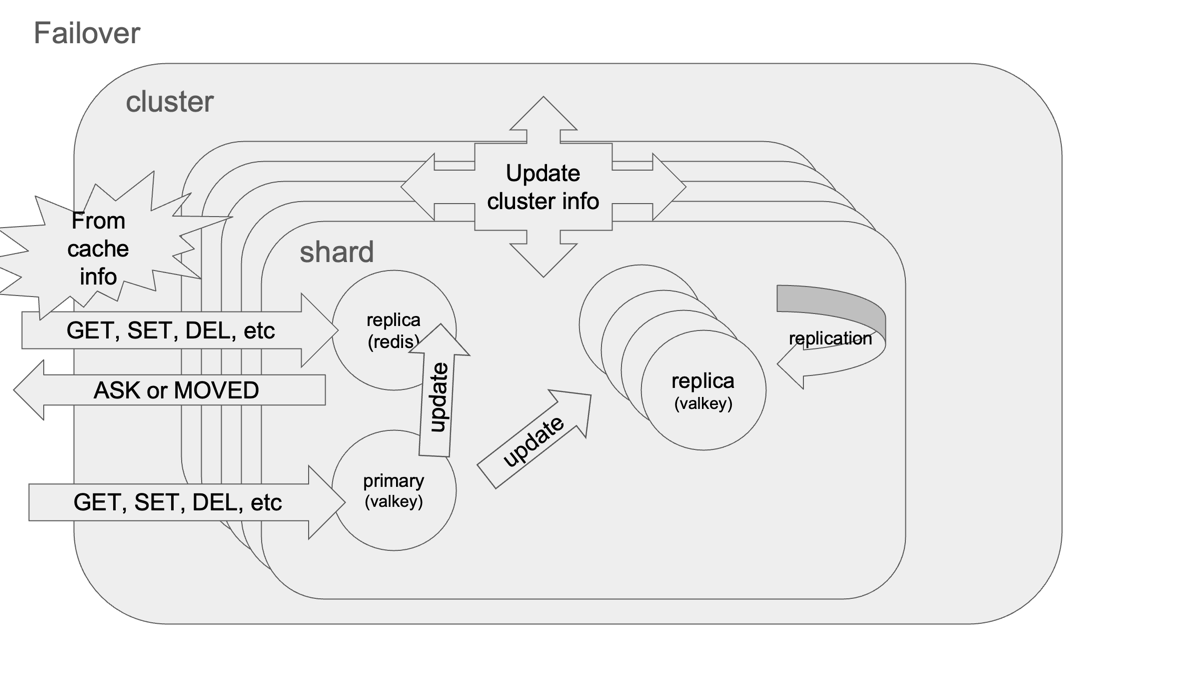

- 対象シャードでFailoverが発生し、リプリカがマスターに昇格

- 元マスターが停止、クラスター全体に変更が伝搬される

この流れはRedis公式ドキュメントで紹介されている 「extra node方式のローリングアップグレード」 に準拠しています。

Failoverのしくみと安全性

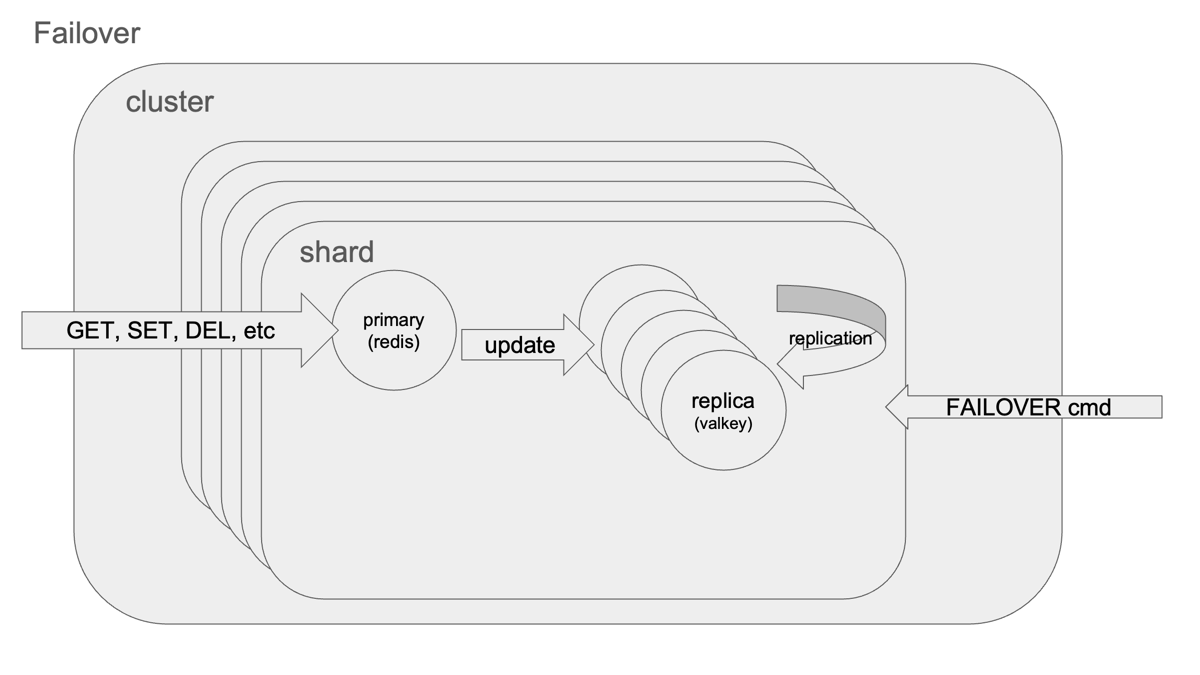

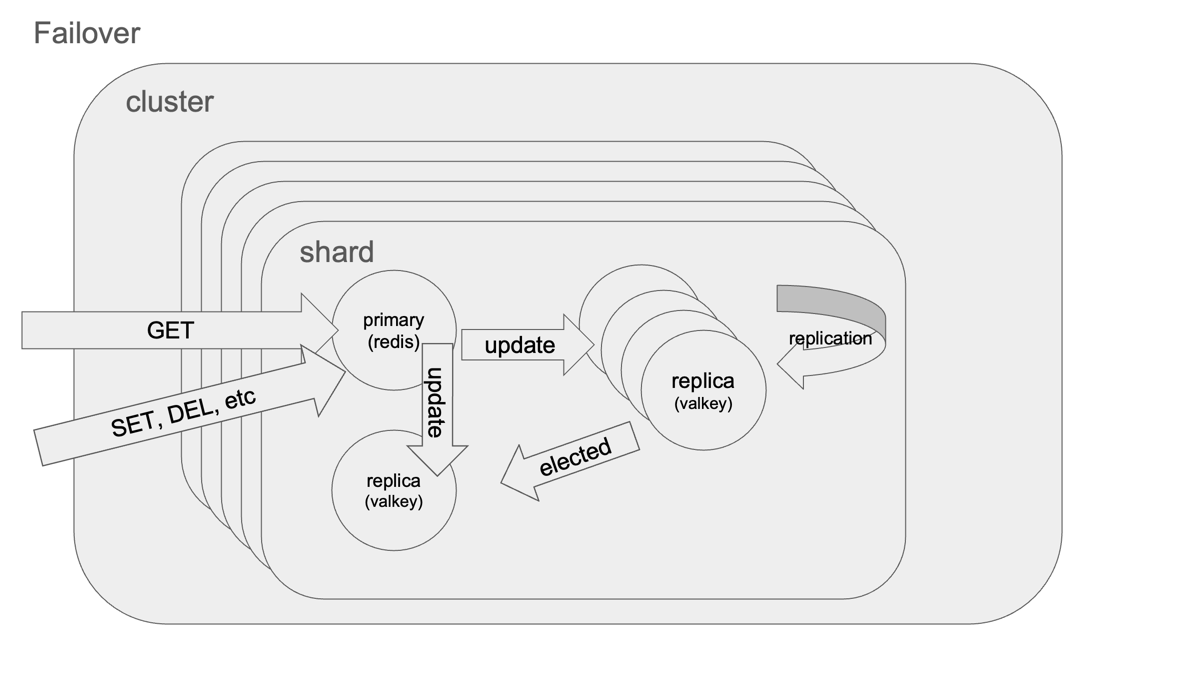

Failover処理は CLUSTER FAILOVER コマンドにより、マスターとレプリカ間で安全にハンドオーバーされるよう設計されています。

🔗 CLUSTER FAILOVER(Redis公式ドキュメント)

主な流れ:

- レプリカがマスターに対してクエリの停止を要求

- マスターは現在のレプリケーションoffsetを返す

- レプリカがoffset一致を確認後に昇格

- 新マスターがクラスタ設定をブロードキャスト

- 旧マスターはMOVED/ASKリダイレクトで応答

このように、データ整合性を最大限保ちながらノードの切り替えが行われます。

実装コードから見る動作の詳細

FailoverのロジックはRedis OSSのコードに実装されており、以下で確認できます:

masterの切り替え実装:

cluster.c#L2915-L2933

クライアントへのMOVED/ASK応答:

server.c#L2592

データロスのリスクとレプリケーション

Redisクラスターでは 非同期レプリケーション が採用されているため、原理上わずかに書き込みが失われる可能性があります。

🔗 Cluster Specification(Redis公式)

要点:

- 書き込みはまずマスターに適用され、レプリカへ非同期伝搬される

- マスターがクラッシュし、レプリカへ未伝搬だった場合、書き込みは失われる

ただし、多くのケースではクライアントACKとレプリカ伝搬がほぼ同時であり、観測できるデータロスは非常に小さい

レプリケーションの内部動作と安全性の仕組み

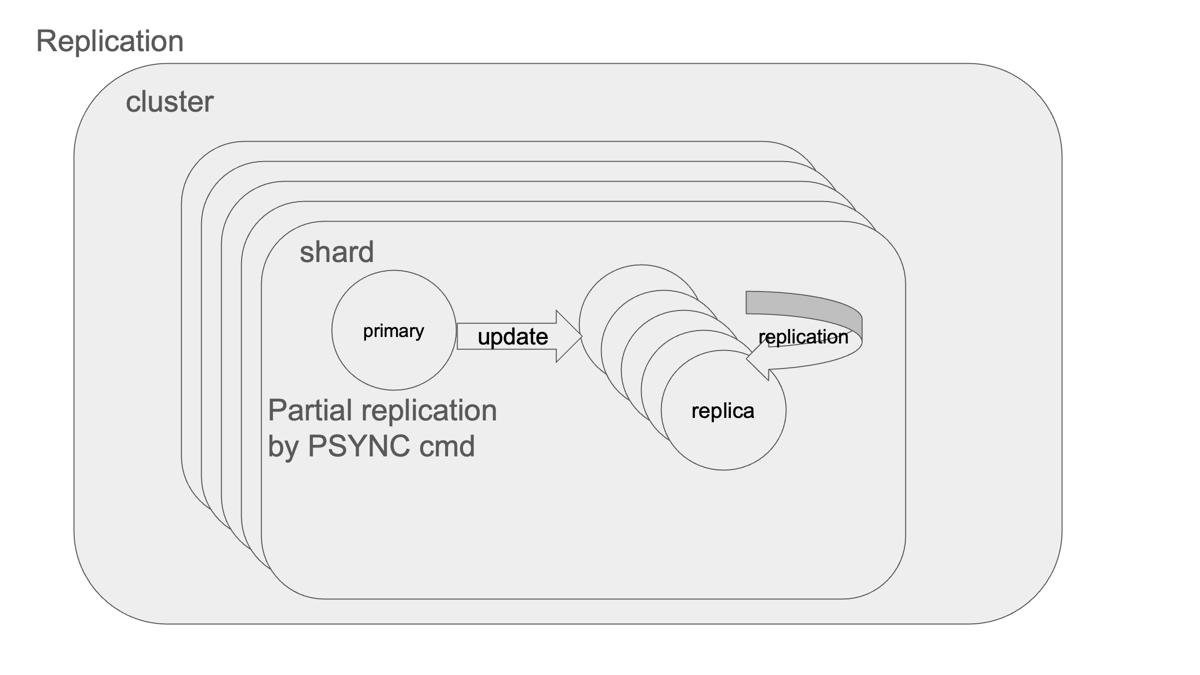

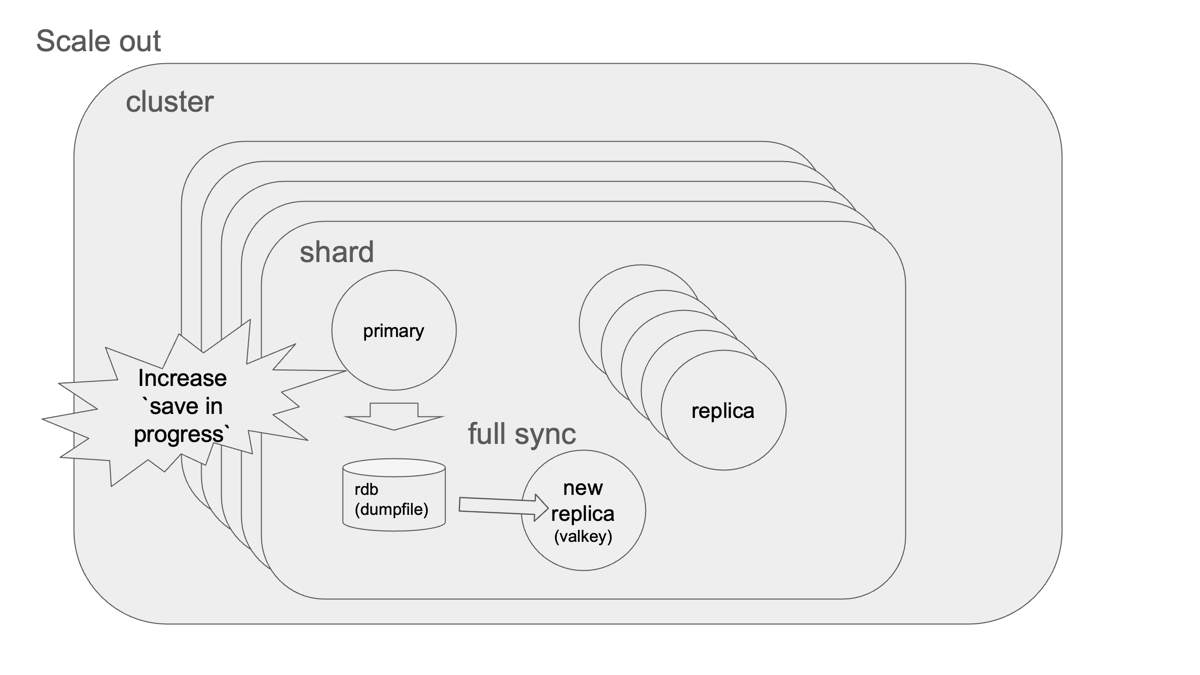

🔗 Replication(Redis公式)

- 通常は PSYNC による 部分同期(オフセットベース)

- 不整合・バッファ切れ時は フル同期(RDBスナップショット+コマンドバッファ)

- Redis 2.8.18以降は ディスクレスレプリケーション により高速化

- replication IDとoffsetにより、新旧レプリカ間でも整合性が維持される

つまり、Failover後も他のレプリカは部分同期のみで済むため、再構成は極めて高速・安全です。

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 🎯 方法 | インプレース方式(1クリック/CLI)で簡単に移行 |

| 💰 コスト削減 | ノードで最大20%、サーバーレスで最大33%削減 |

| 📈 性能向上 | マルチスレッド対応・I/O効率・レイテンシ改善 |

| 🔁 安全性 | シャード単位Failoverで最小のダウンタイム |

| ⚠️ リスク | 非同期レプリケーションによる最小限のデータロス可能性(理論上) |

| 🛠 補足 | Valkey用パラメータグループ作成・Redis 7.2との互換性確認が必要 |

追記

自分の中での理解を可視化したもの