先日、Low-Profileスイッチ型のPlanckキーボードを注文した。

そして、ようやく届いたため、組み立てることにした。

(未だに公式ページ注文でのキーボードは発送すらない 受け取った^^)

今回は2点の作業を1つの投稿にまとめる。

準備物

通常のCherry製キースイッチ軸であれば、Planck公式ページを参照すれば分かるとおり、ホットスワップ版のPCBで組み立てることになる。

要は、半田ごてを使う必要がない。

今回は低背軸(Low-Profile)スイッチ型なので、半田付けをして、スイッチをPCBに固定させる必要がある。

今回の準備物:半田ごて一式

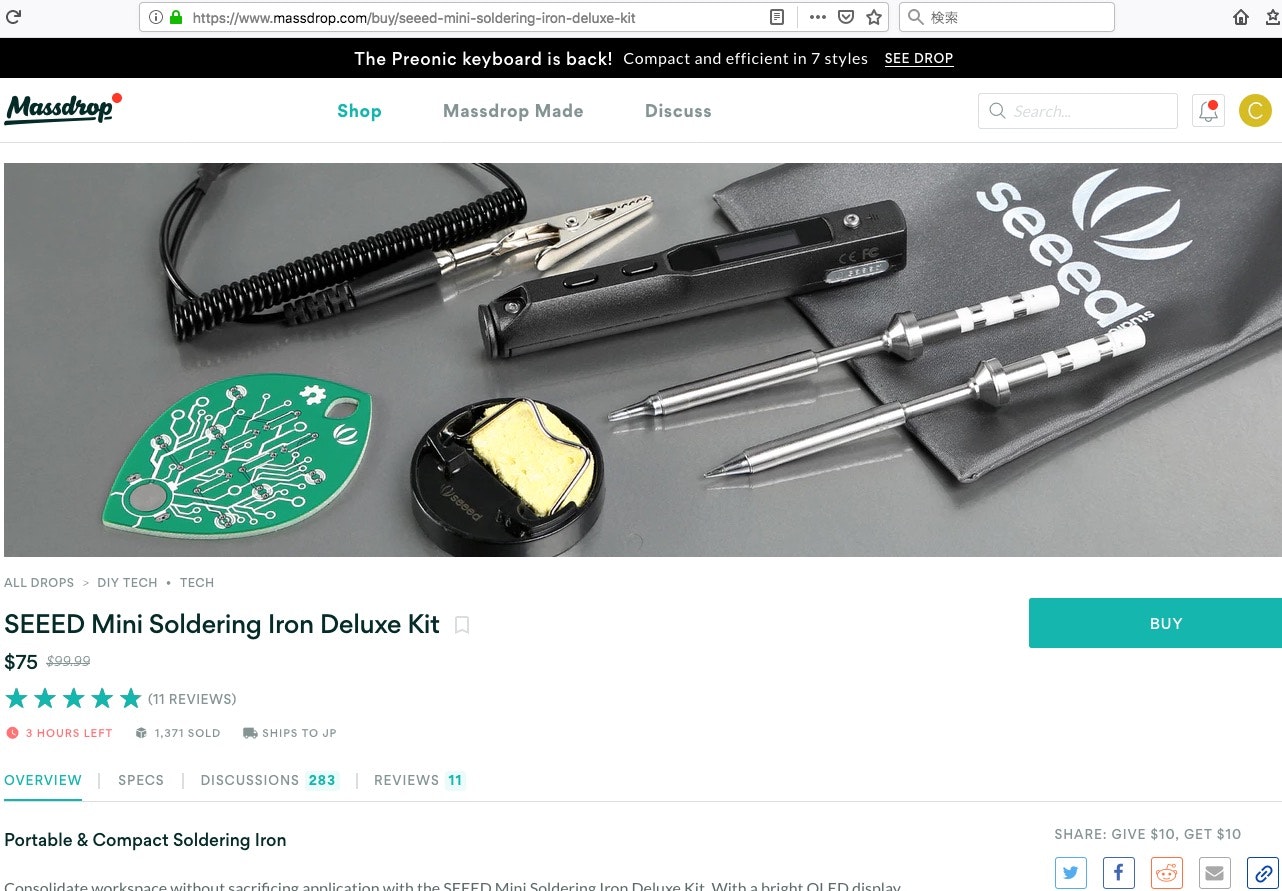

SEEED Mini Soldering Iron Deluxe Kit

よさげに見えない半田ごてだが、マスドロップ ドロップで扱っている。

もちろん私はAmazonで注文した(小手先がうんこで、半田ごてに繋げられないという・・・)。

(リンク先は、半田ごてを初めて触る人向けの書籍)

もちろん好きな半田ごてを選べば良い。

開封

不要な報告かもしれないが、やらせてくれ(せっかく買ったのだから)。

ちなみに、ネジを詳細に説明している人もいる(時間がたてば古く、間違った情報になるのかも知れないが・・・今のところ正しいはず)。

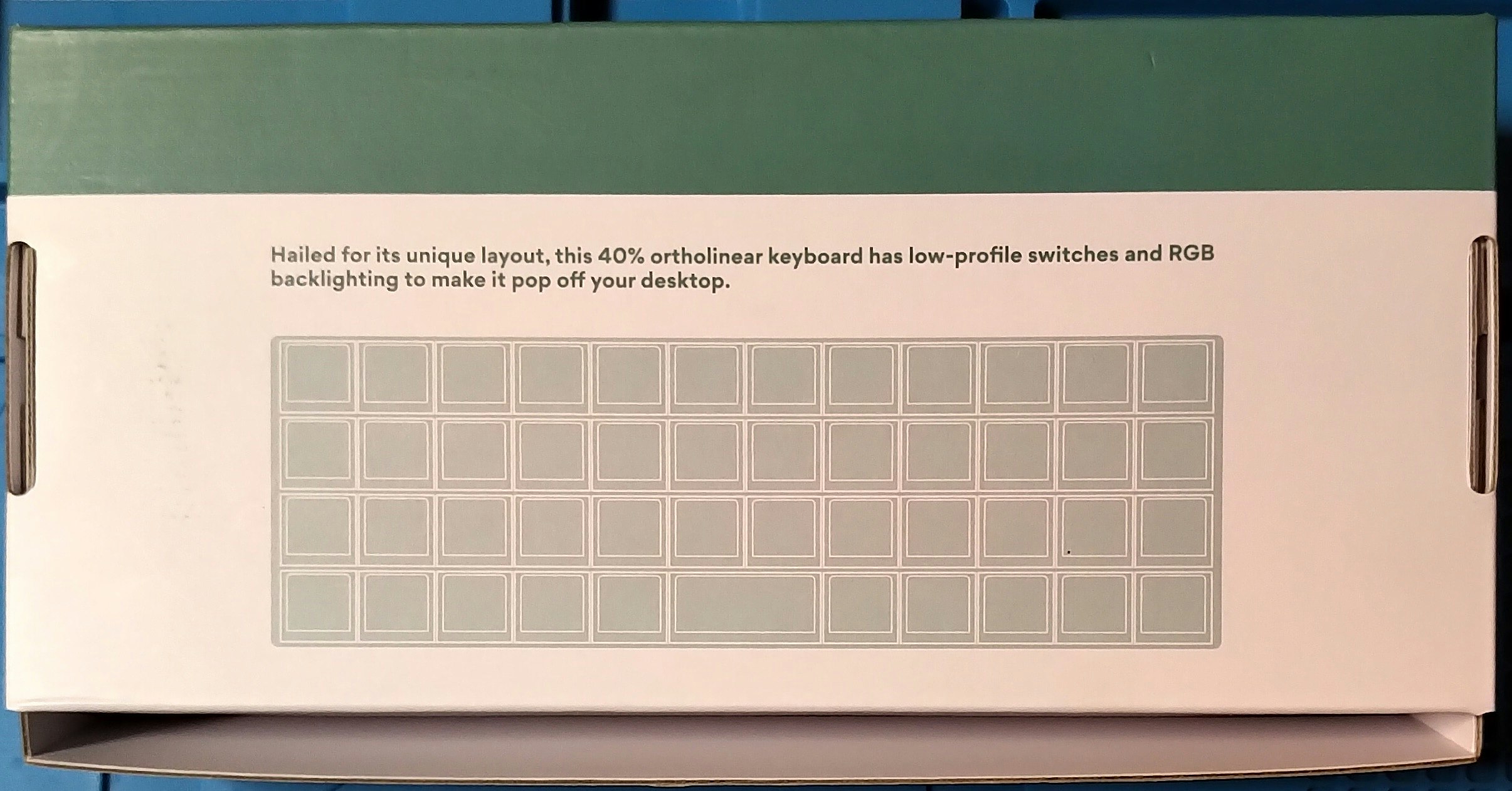

箱の裏面

変哲もない裏面のようにみえて、キーボードがうっすら見える。

むしろ、箱の裏面なのだからキーボードの裏側を見せてくれた方が粋かと・・・。本当の板だから理解できないか。

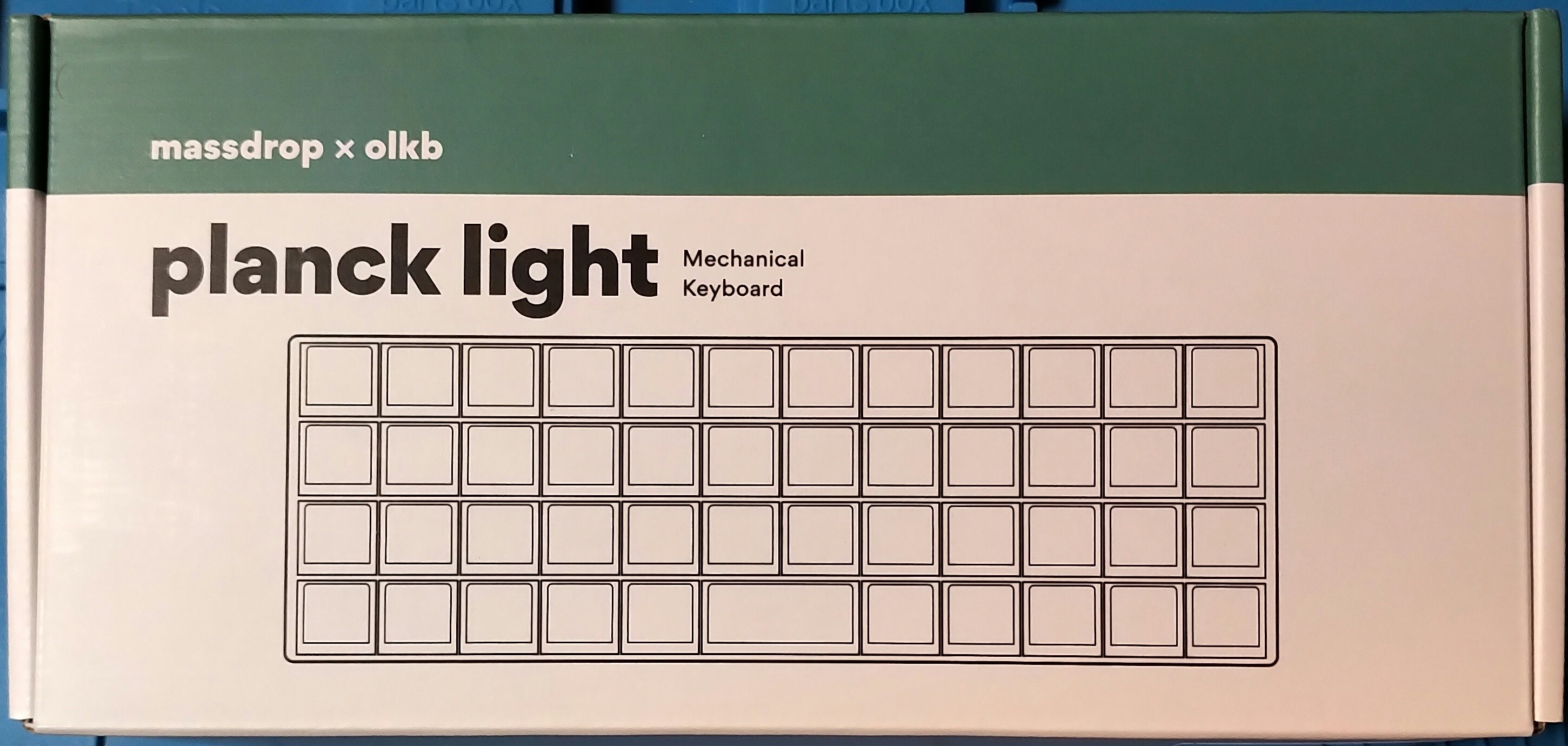

箱の前面

今回のキーボードは、マスドロップとOlkbの共同開発で実現した。

そのため、前面には、それが印字されている。

シンプルな主張で好感が持てる。

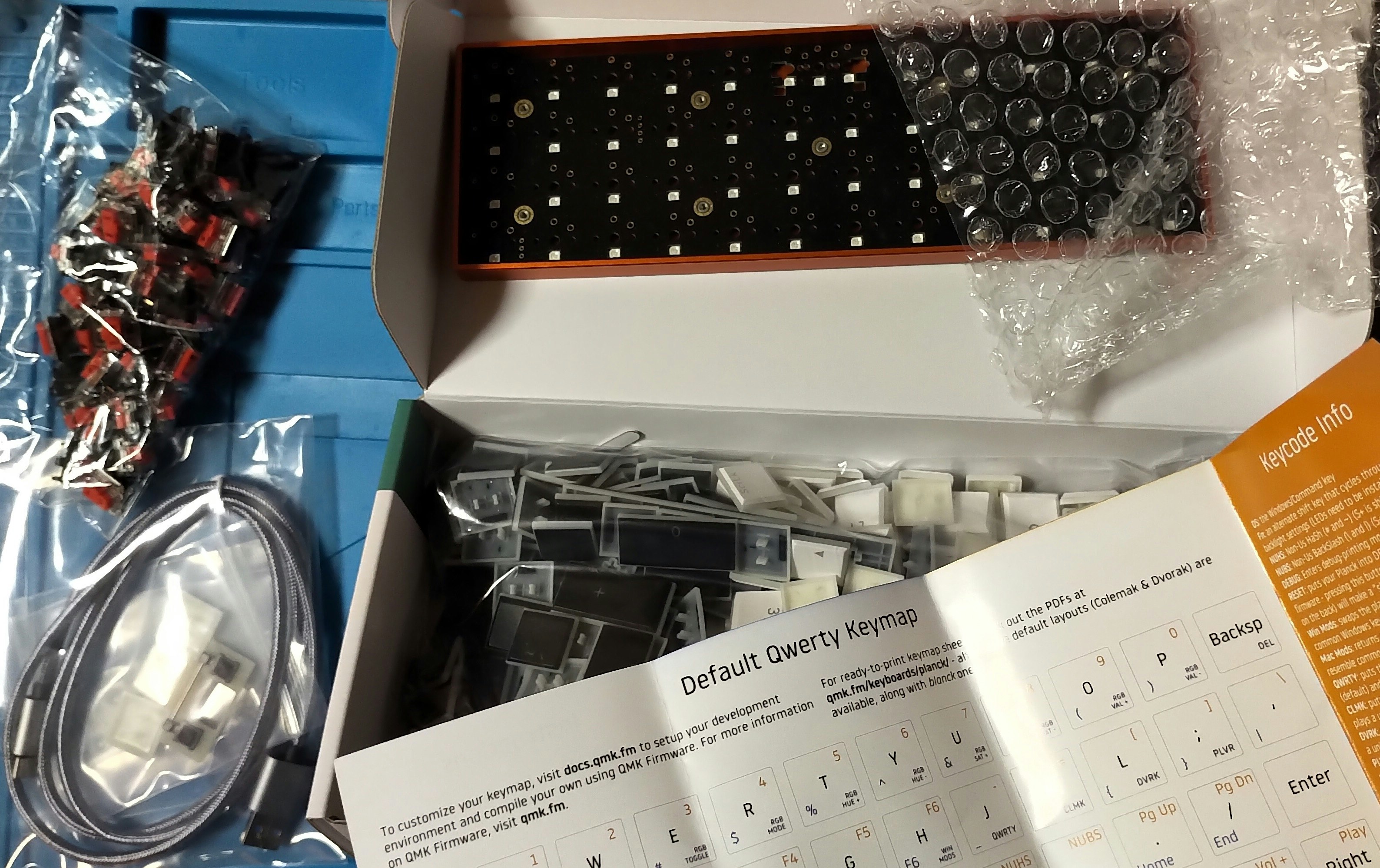

開封

一見何気ない開封に見えるかもしれない。

しかし、他の人の開封を見れば分かると思うが・・・組み立て図がない。

他の投稿では、箱の内側に組み立て図が記載されていたと思うのだが、今回はどこにもない。

別紙にすらないのに、どうやって作れと・・・。

説明書のように見える紙切れには、キーマッピングのことしか書かれていない。

何でだよorz

キーマッピングのことだけならばネット上に存在する(もちろん英語表記だ)。

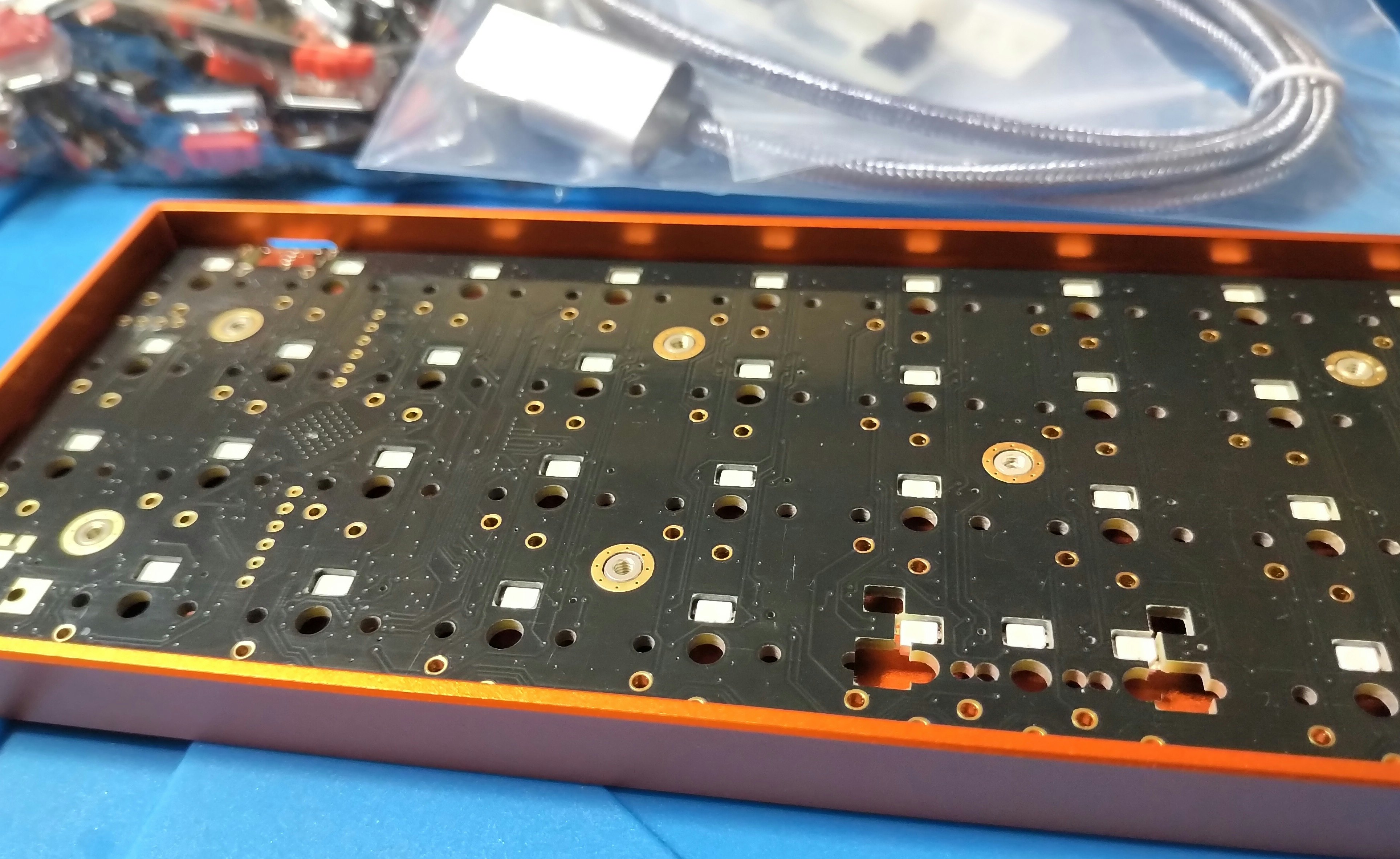

部品確認

PCBはケースにネジ止め(1個)されている。

郵送中の事故を減らすための固定だろう。本来なら9個のネジ止めが必要とされる。

これだけでのPCBは美しい。ここにキーキャップが乗ることを考えただけで絶頂に達する。

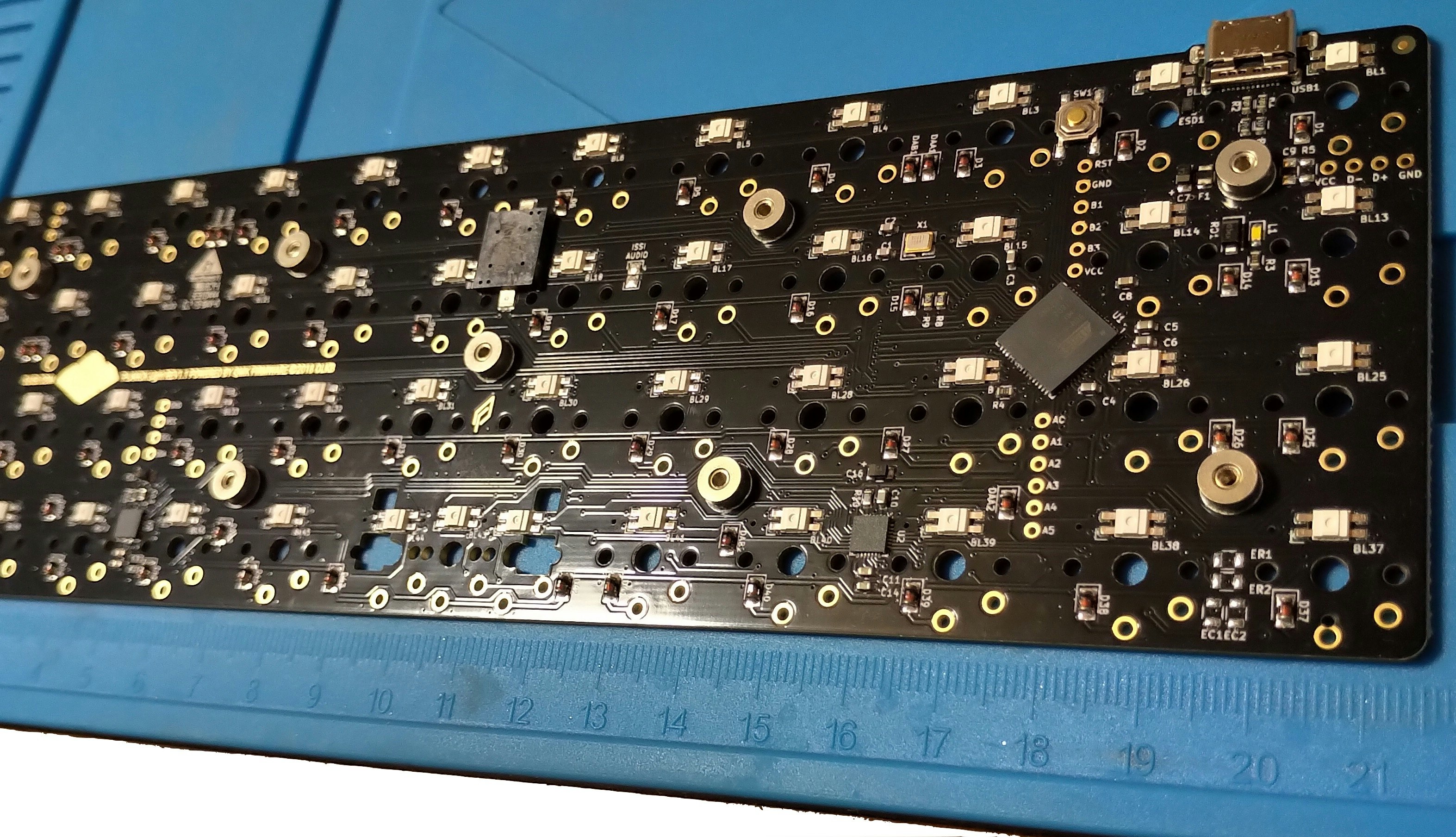

PCB確認

裏面のPCBも美しさが確認できる。

他の購入者には悪いが、当たりを引いたようだ。

当たり前のことなのだが、Planckは事故が多いため、返品対象に当たることもあるようで・・・。

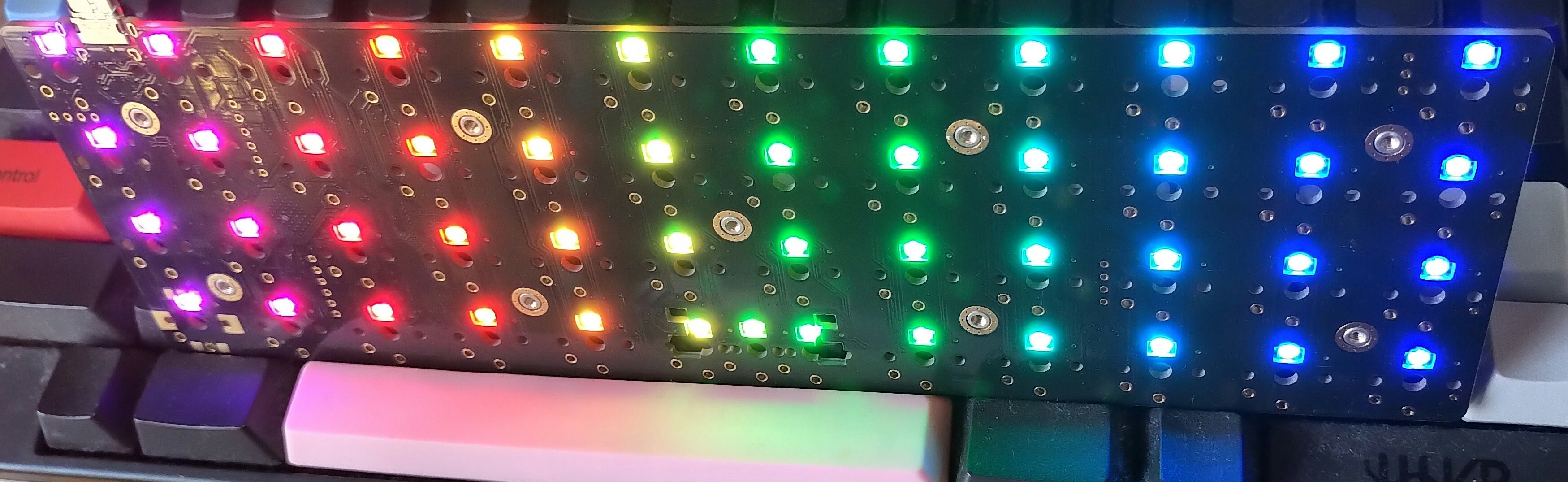

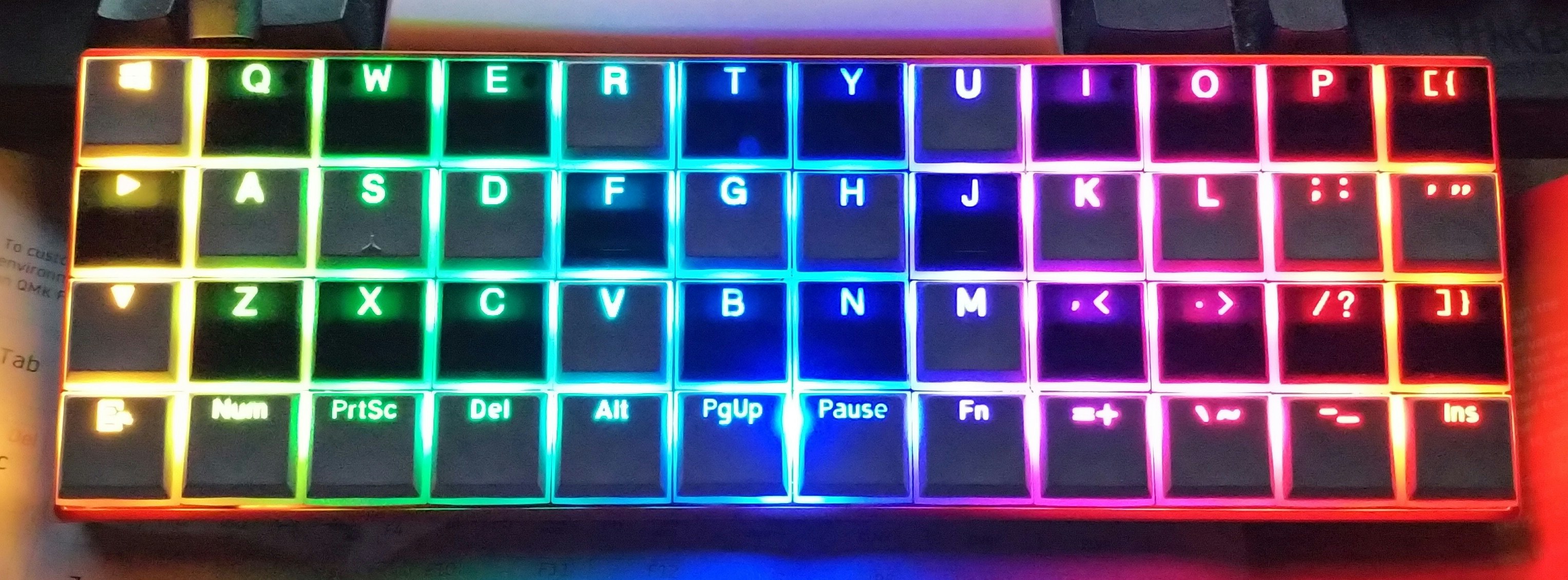

接続

とりあえず、何もしていないが、PCBをパソコンに接続する。

それだけで美しい光が確認できる。

写真では点灯しているように見えるが、レインボーに波打つ光り方(点滅)をする。

きっとデフォルト仕様だろう。

それにしても美しい光方をするため動画を撮ったのだが、背面に私の住所などが書かれた郵便物が写っており、公開することができない。

取り直すのもめんどくさいため、実際に買って見てくれ。

先人に感謝

やはり、世の中には自分よりも先に取り組んでいる人がいるわけで・・・。

somebow_ippanのTwitterアカウント

こんな感じで光る。

私としては、キーキャップやキースイッチを付ける前の動きが知りたかったけどね。

ちなみに、Twitterに投稿している人は、結構苦労したようだ。

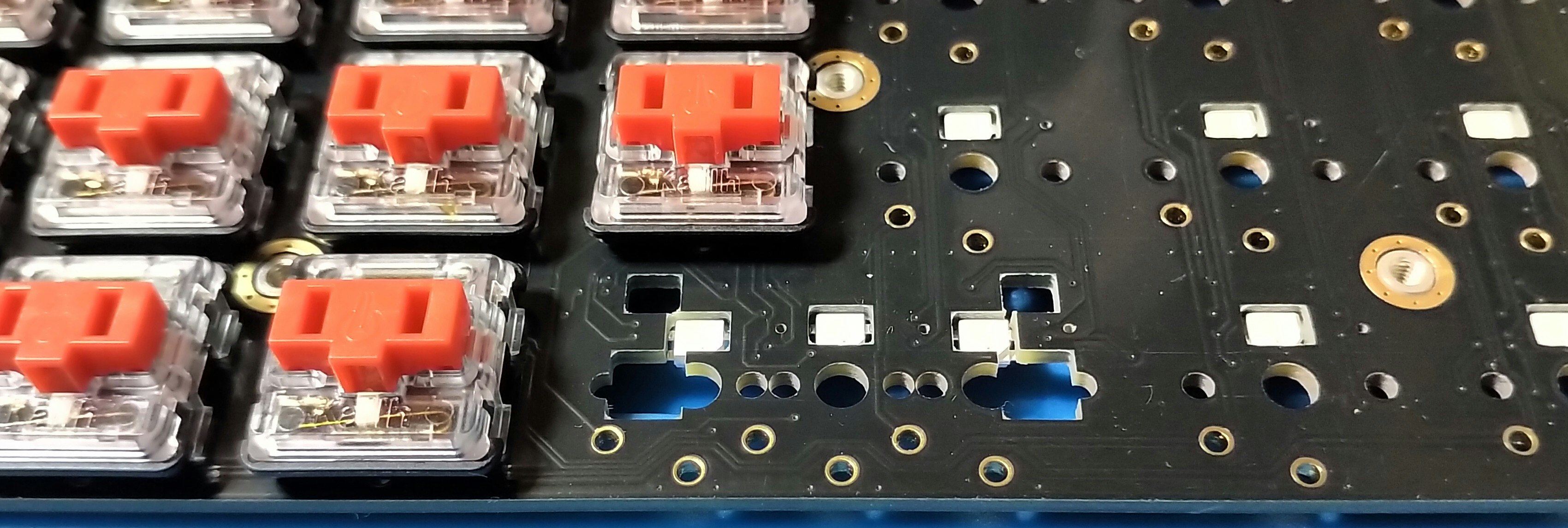

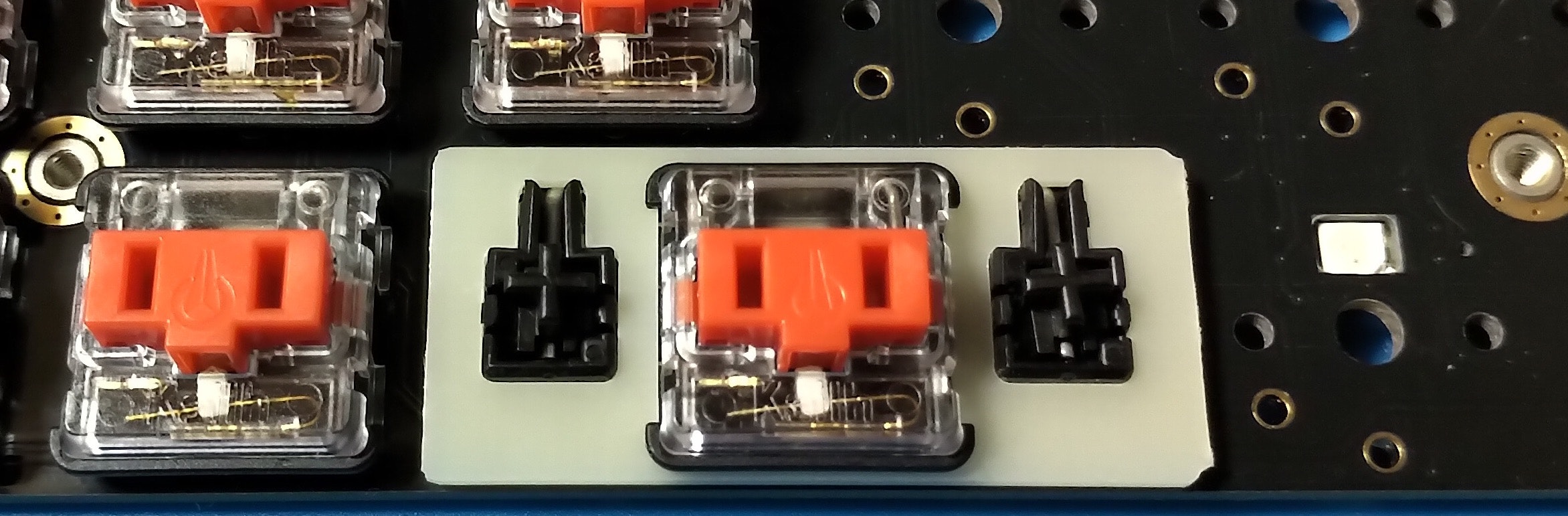

スペースバー部分

デフォルトでは、手前の2キー部分をつなげて一つにして、スペースバーとしている。

そのため、ちょっとした細工が施されている。

具体的には、ちょうど真ん中にLEDが来るように、合計三つのLEDが設置されている。

これは、1キー分をそれぞれ配置した場合に、キースイッチの真ん中にLEDが来るように、だ(他のキーと同じ)。

そして、スペースバーの場合は2キー分を一つにできるため、そのキーの真ん中に合わせるためには、わざわざそれを用意しなければならない。

(何を言いたいか分かる?)

スタビライザーも備わっており、きっと上記の写真通りに設置するはず。

私は使わないのでよく調べていないが、多分これでいい・・・はず。

無関係だろうが、ドロップで別個注文できる。

しかし、今回のキーボードには合わないような・・・。

RGB

少しだけキーマッピングに踏み込んだ話になる。

rgblightを使わず、rgb_matrixを使ってLEDを光らせていることについて、なぜなのか不思議に思った人がいる。

ARMがWS2812だかららしいが・・・。

このLEDは、光らせるための信号が1通りしかないため、1つでも故障したらその後ろに控えているLEDが無反応になってしまう。

そのため、1つでもハンダ付けが甘ければ(もしくは本当に故障していたら)、それ以降のLEDが光らなくなってしまうのがこのLEDの弱点でもある。

で、それが関係ある?

ないと思うから・・・別の理由かな。

組み立て

上記でPCBの話をしていたのに、唐突に組み立ての話に移る。

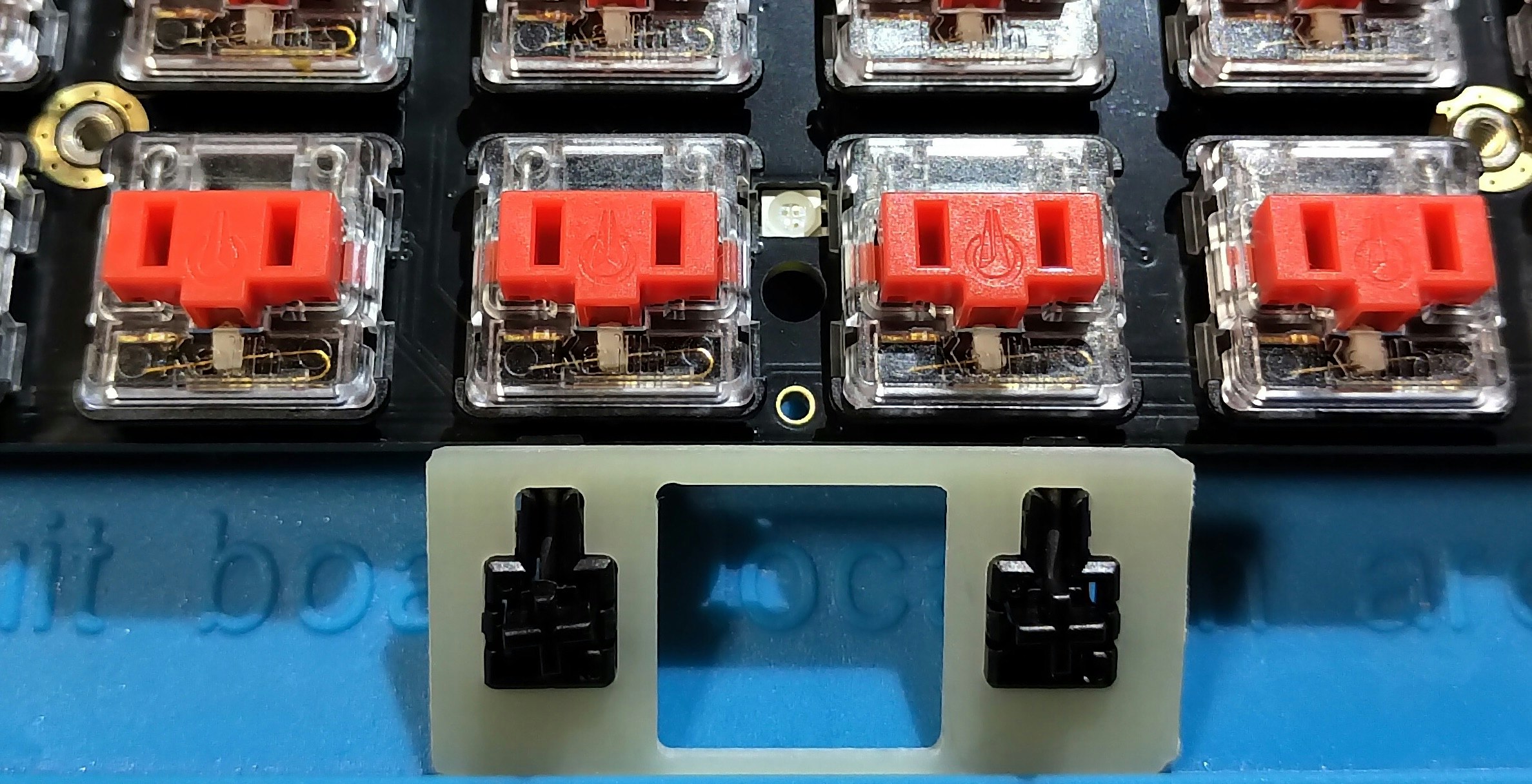

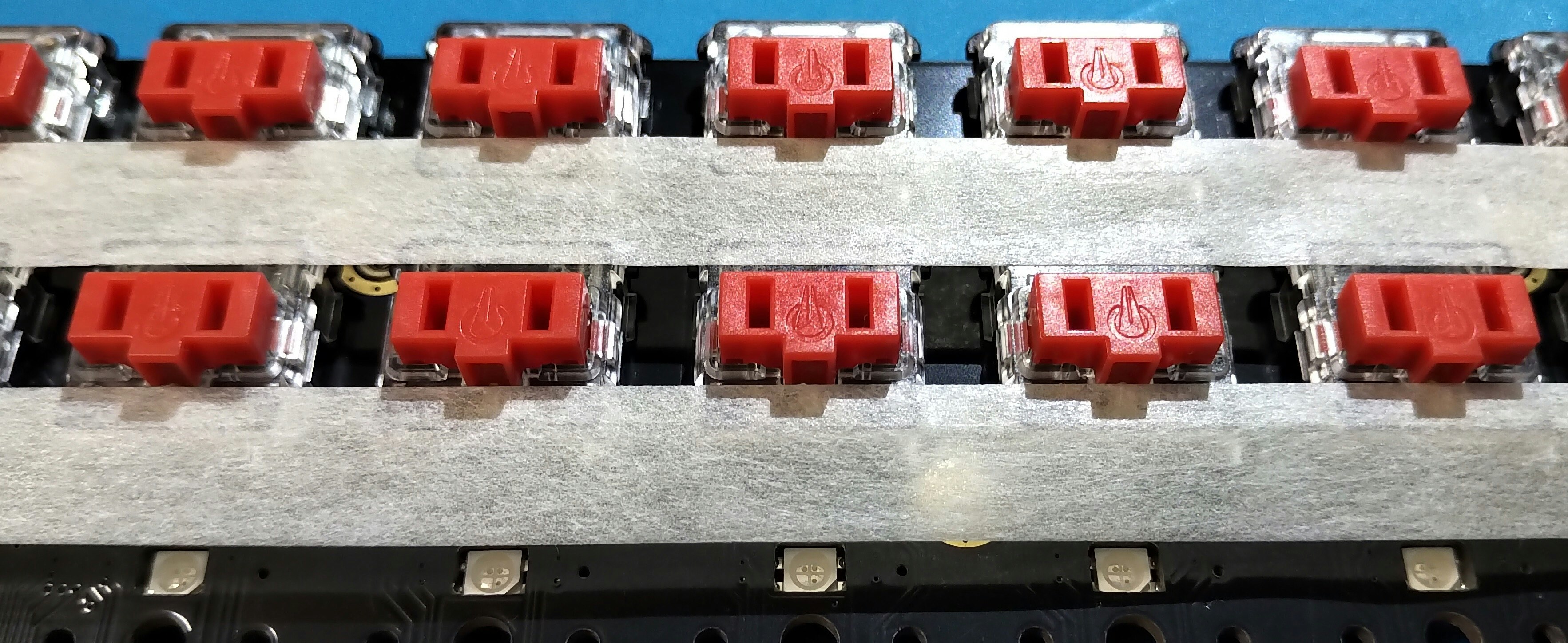

PCBにスイッチを配置

一つのキースイッチを一つずつ使う(2つで1つのスペースバーとしない)。

そのため、上記でのスペースバーで説明した部分は、ちょうどLEDが露出する形になる。

他のLEDは、キースイッチで隠れる。

余談

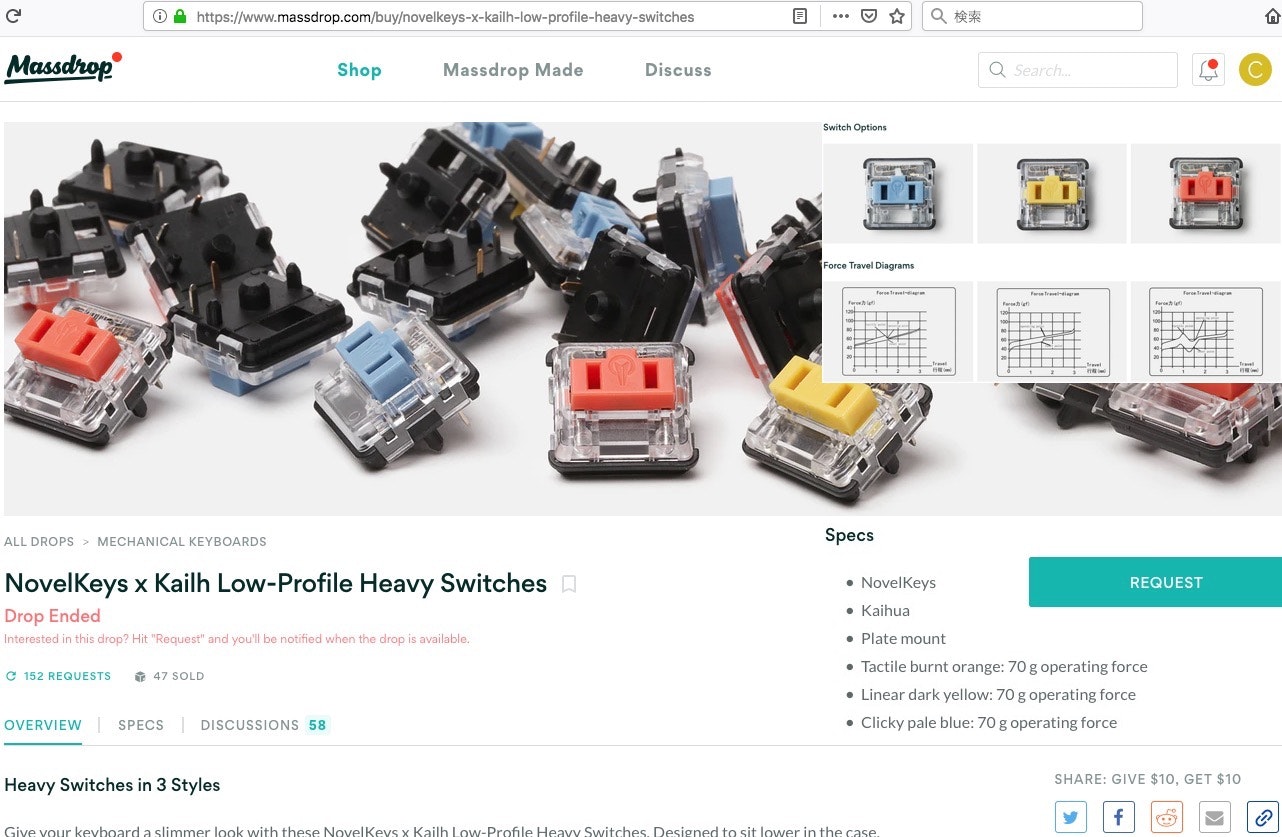

今回は、リニア式のスイッチを購入した。

当然のようにクリッキーやタクタイル式もある。

キーボード注文時に購入できるため、別途購入するのはよほどの物好きに限る。

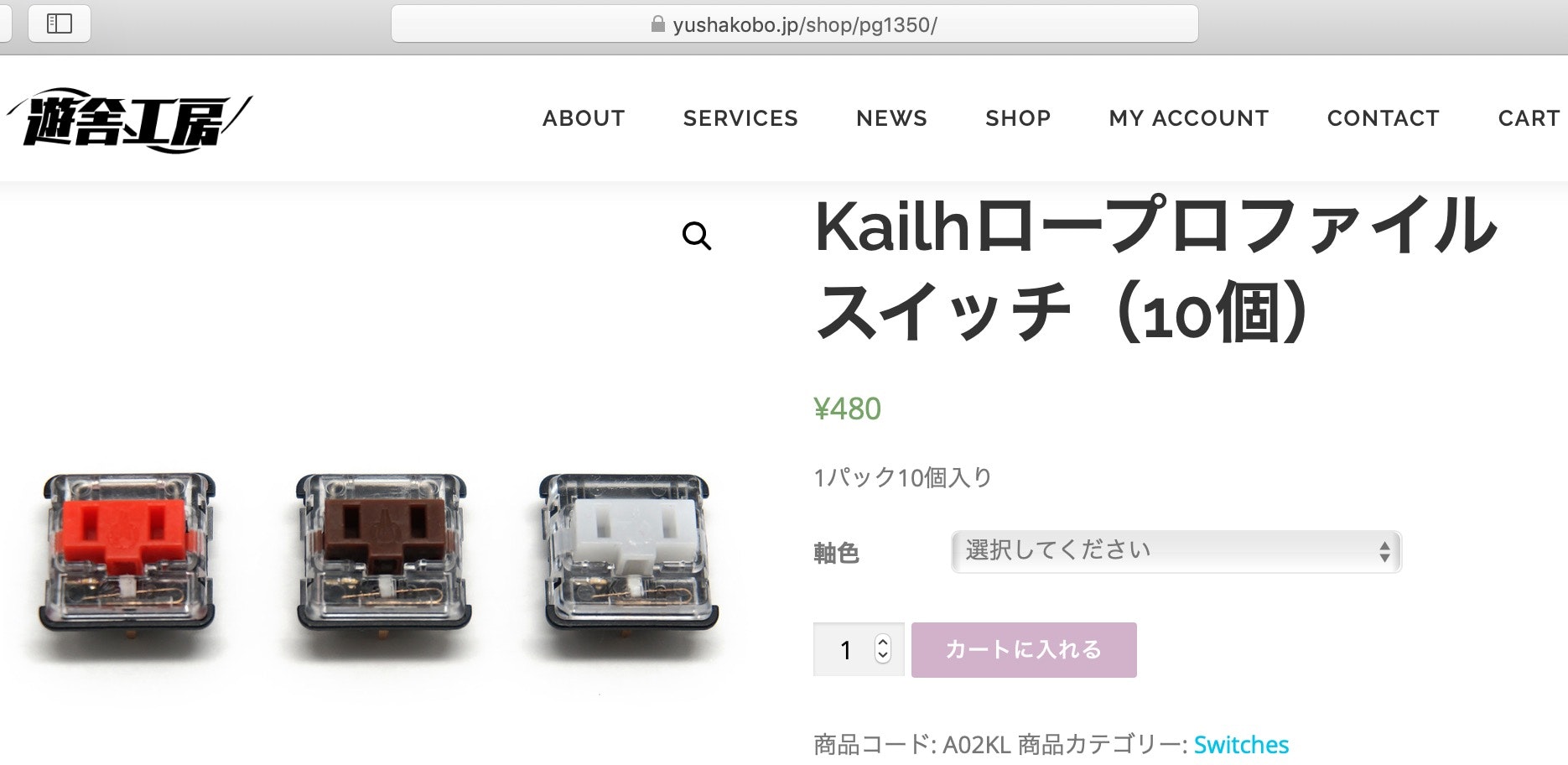

我らがゴミHelixを生み出した遊舎工房でもロウキースイッチを購入できる。

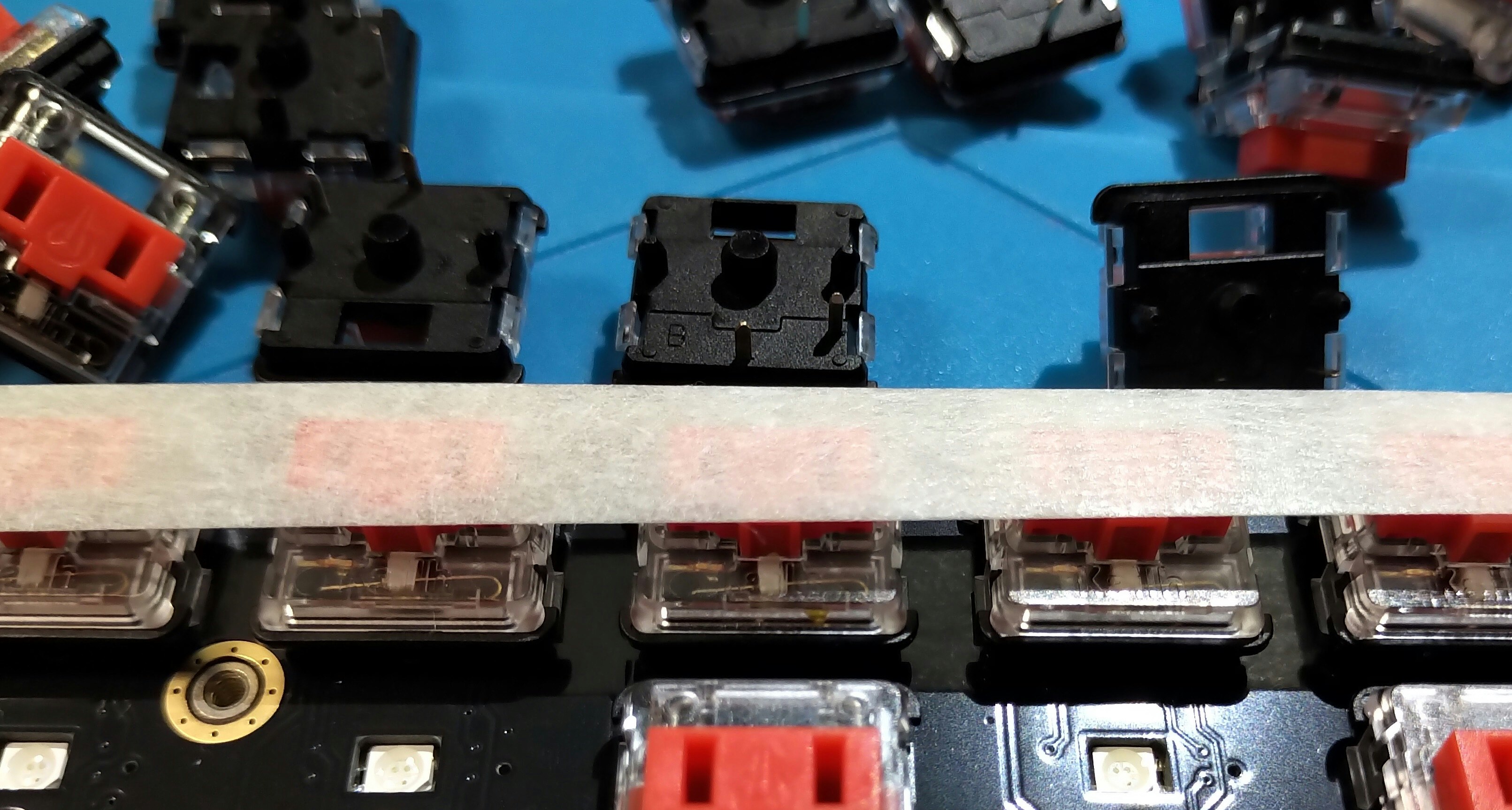

PCB裏返し

キースイッチをPCBに半田付けするには、裏面を上にする必要がある。

要は、キースイッチを下側に向けるのだが、当然のようにキースイッチが外れてしまうと言う・・・。

仕方ないため、マスキングテープでキースイッチを固定するのがよさそうだと思った。

しかし、この貼り方ではだめだった。

うまく固定できないようで、スイッチがPCBから浮いた状態になってしまい、そのまま半田付けをしてしまった。

ぬぅぅぅ。

半田付け準備

キースイッチの間にマスキングテープを貼り付け、固定する。

これで固定できるはず。

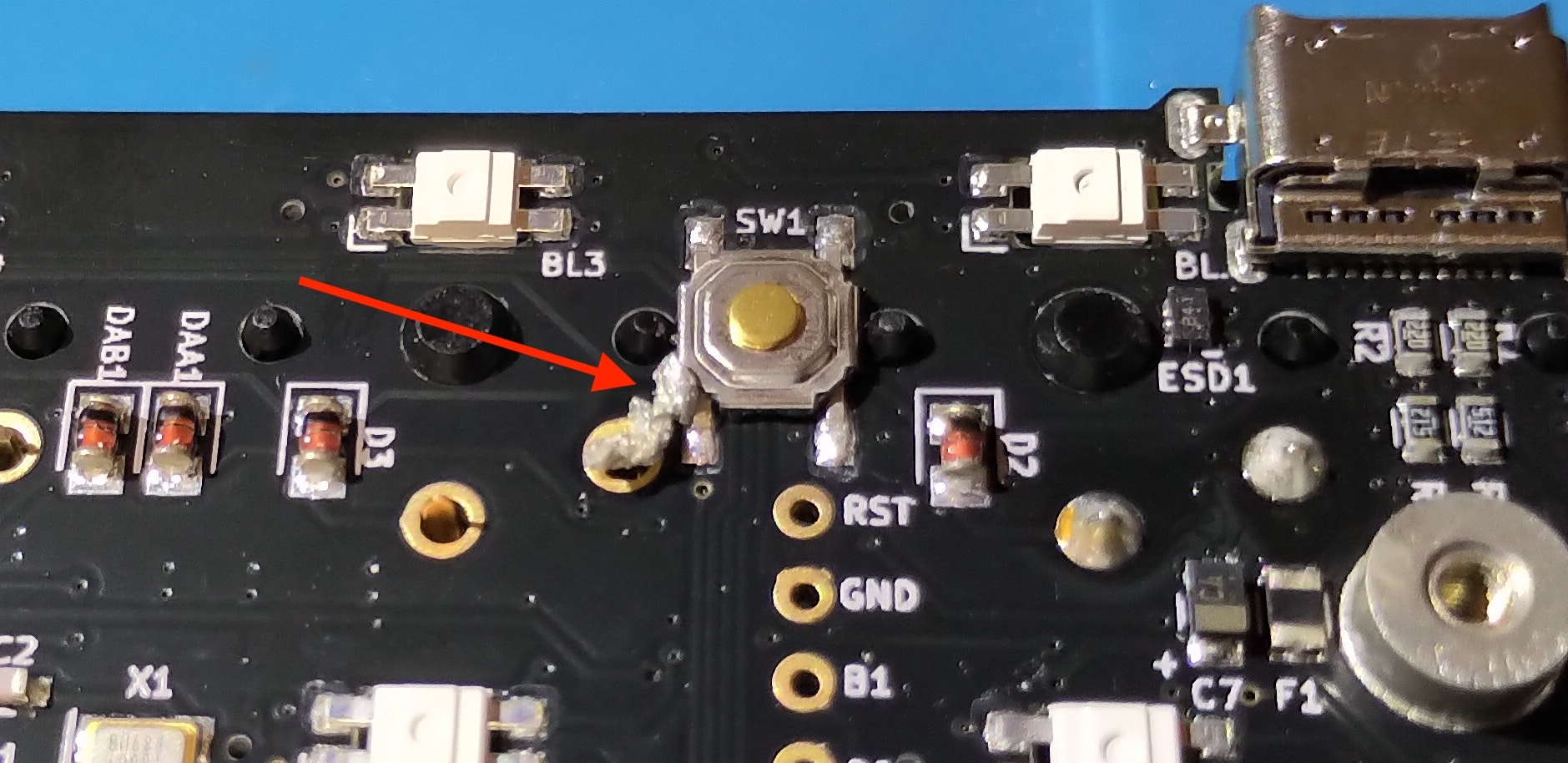

実際の半田付け

いかんせん、未だに慣れていないためか、失敗した。

わざわざ他の部品がある場所に漏れて固まってしまうと言う失態を・・・。

もちろん吸い取った。

他の部分は、甘い部分もあるが、とりあえず付けた・・・。キースイッチが浮いたままの部分はあるが、動いているので問題なしと言うことで・・・。

半田の吸い取り

ゴミHelix記事に電動のハンダ吸取器を使えば、復活させられるとのコメントを受け取った。

このキーボードを動かすために、キースイッチやLEDの追加購入をし、別途キーキャップなどを購入したことを考えれば、総額2万円ほどになっているはず。

で、2万円を動かすために、半田の吸い取りの電動式を1万円で買う?

それはないな・・・どうせニートなので、窓を開け放てる夏頃に作業を再開して、ボソボソ取り除こう。

復活させたところで使うかどうか別なので、譲りたい気持ちはあるが・・・(キーボードとして使っていないので、新品だぜ・・・orz)。

励ましてもらって感謝です。

ニートでも頑張るから^^

テスター

未だにテスターの使い方を勉強していないという愚かなまま使うという・・・。

ゴミHelixの反省はどこへやら・・・。

赤の矢印の部分では、針が動く。

左型の赤テスターは固定で、右側の黒テスターは動作確認用に半田付けの部分をそれぞれ確認していく。

青矢印の部分は、キースイッチを押下しているときだけテスターが反応する(それぞれのキースイッチ部分のハンダ付け部分で確認するのが吉?)。

テスターの針が反応しているので確認できているように錯覚するが、ハンダ付けしていなくてもテスターの付け方で針が動いたような気が・・・。

※そもそもテスターの一言で済ましているが、持つ部分や銀軸の部分や赤や黒の区別をする名前って何?

(だから勉強しろって)

導通確認

"導通"と言う言葉の使い方が正しいかはさておき、キースイッチをPCBに半田付けが終わったところで、それをパソコンに接続する。

すべてのキースイッチが美しく光っている。

ひときわ目立っているのは、スペースバー部分の真ん中だ。

きっとこの部分だけOFFにできるはず。

ネジ止め

九つのネジを締める。

過去の投稿で説明していなかったように思うのだが、もししていてももう一度説明する。

基本的にこれだけのネジ止めをする場合、対角線上にネジ止めをしなければ、傾いて締まってしまい、故障の原因になるので気をつけること。

具体的には、右上を止めたら左下を止めて、次に右下を止めて左上を止めて・・・という感じ。

キーマップ

ファームウェアとして、PCBへの書き込みが必要になるのだが、まずはキーキャップをはめる。

(絶対順番逆だろう)

※デフォルトのキーマップは、アメリカ英語版としての英語配列になっている。

キーマッピングするときに、不思議な信念を持った人がいて驚く。

HHKBが使いやすいからという理由で、そのキー配列に似せてマッピングする人のことだ。

使いやすいキーマッピングを探した結果、HHKBのキー配列に似るのならば納得できるが、HHKBにキー配列を似せるのであればHHKBを素直に使えば解決すると思うのだが・・・。

キーキャップ

なぜか今回2種類のキーキャップを注文していた。

ゴミHelixの時にも注文していたため、合計で数えられないほどの量が手元にある。

写真にあるのは今回のだけなので、まだあると言うこと。

一番いただけないのが、フルキーボード用のキーキャップを流用しなければならず、大きさが全く合わないキーキャップを含んでいること。

エンターキーやTabキーなど使いたいのに、大きすぎて合わない。

さらに、白黒の2種類あるからか、スタビライザーも2種類あるという・・・使いどころが全くない。

スタビライザーを使う人ですら一つでいいのに・・・。

取り外しに難あり

キーキャップを取り外すときに力を入れる。

そのとき、キースイッチが浮いてしまった。

一応キーボードとして、そのキーは反応するのだが、かなり恐ろしい。

ゴミHelixのように、使い物にならなくなったらと思うと・・・。

安易にキーキャップは変更できない。

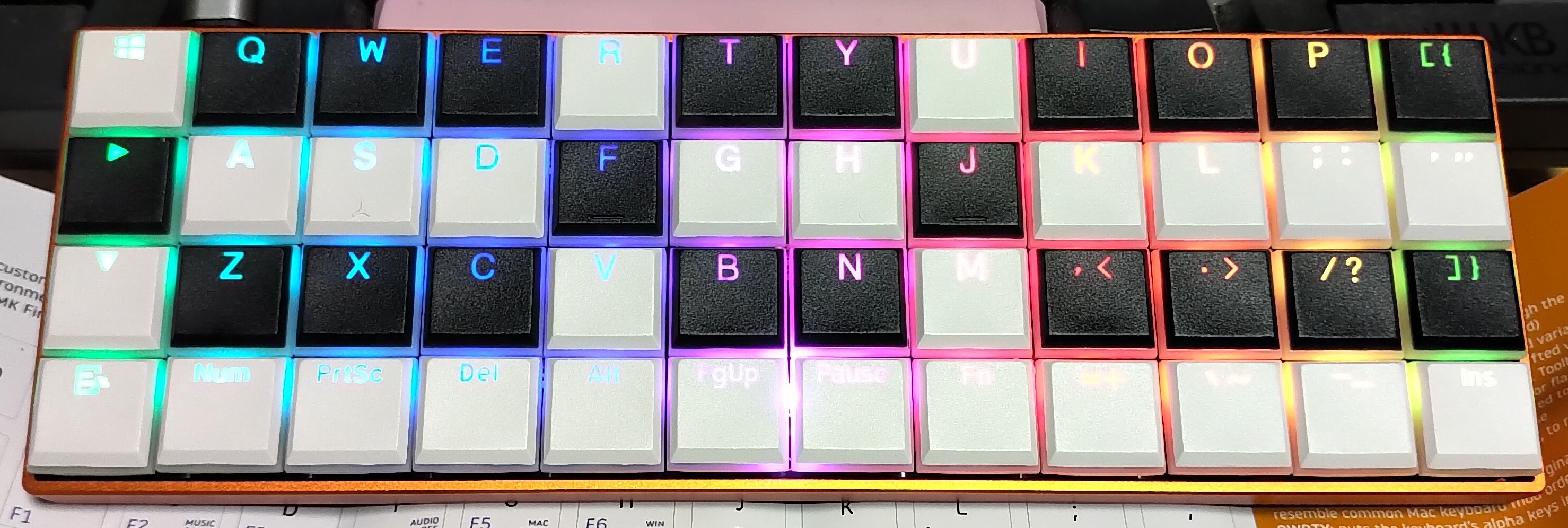

LED点灯

以下、室内灯あり。

室内の光が強いためか、LEDの光が視認しにくい。

以下、室内灯なし。

背後にパソコンのディスプレイが光っているとはいえ、それが気にならないぐらいキーボードの光が強く光っている。

素晴らしいが、職場で使うにはためらわれるほどの強さだ。

無職だから関係ないけどね。

(もちろん、ファームウェアで、光量を落とせる・・・はず)

持ち運び

ケースを買っておいた。

色は指定できず、灰色のケースになった。

そのため、きっとキーボードにあうのだろう。

収納

実際にケースに入れた。

結構隙間が空いているため、ケーブルも入るだろう(断線する?)。

(段差があるように見えるのはただの錯覚。白黒を互い違いに配置しているための視覚効果による。)

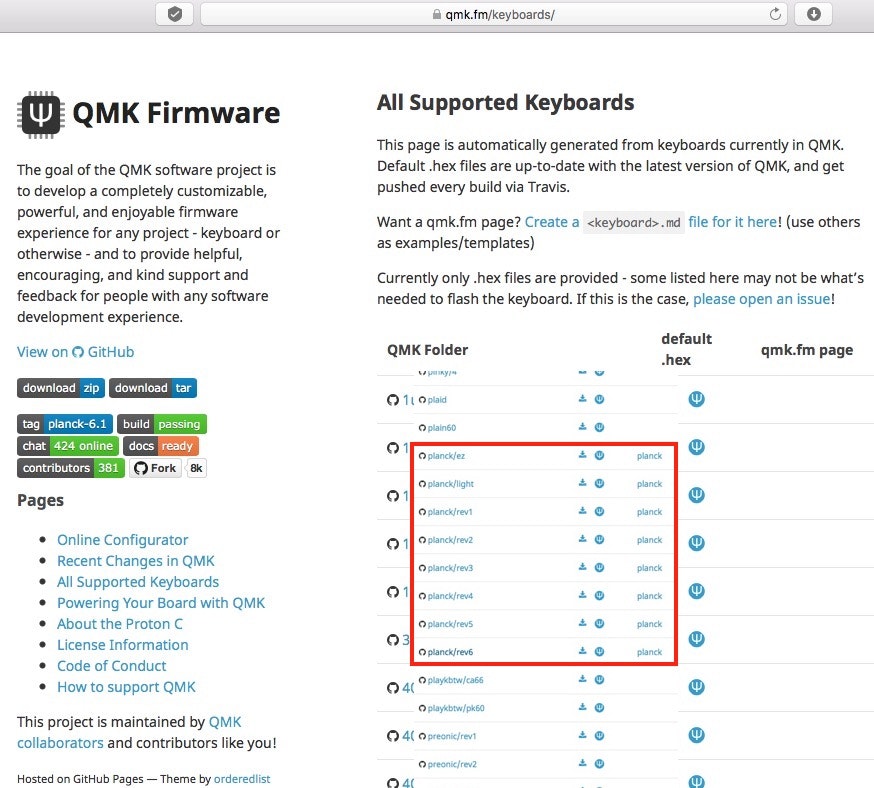

ファームウェア(キーマッピング)更新

QMK Firmwareのギットハブで公開されているキーマップを使えばいいと思っていた。

しかし、今回のLight用キーマッピングがどれか分からない。

レディットの世界では有名なのか知らないが、Planckで有用なキーマップの公開をしているサイトがある。

あまり参考になるのかどうか分からないが、、、英語だし・・・。

ProMicroの8*10マトリクスを知ったからとて、キーマッピングにはあまり関係ないだろう。

なぜにこれを確認したのだろうか。

LEDやオーディオの拡張をしたいようだが、現状では無理そうだな。

先人に感謝

やはり、世の中には自分よりも先に取り組んでいる人がいるわけで・・・。

どのようにコンパイルを行えばいいか質問している人がいた。

Creating Planck Light Keymapsにて、ThirteenPeepsさんがコンパイル方法を解説していた。

make planck/light:[your keymap folder name]:dfu

私の場合であれば、make planck/light:chesscommands:dfuになる。

※dfuって何?

ちなみに、通常のPlanckキーボードの場合は、lightではなく、キーボードバージョンを記載するため、rev6の指定などになる。

make planck/light:chesscommands:dfu

make planck/rev4:chesscommands

make planck/rev5:chesscommands:dfu

make planck/rev6:chesscommands:dfu-util

今回のライト版で、dfuの文言を付けて、コンパイル時にキーボード本体への書き込みまでできた。

その要領で、通常版のPlanckに書き込みをしようとしたが、失敗した。

原因は、ライト版及びrev5とは仕様が異なり、別の書き込み方法が必要になったからだ。

いかに、経験を積むことが犬畜生より劣ることかが証明されたことになる。

rev6の文言でできないので、PCBがrev5だと思い込むのも墓穴を掘ったことになる。

わざわざ過去にrev6が手に入ると喜んでいたのに・・・。

ジャックが執筆したqmk-Planckページに記載されていたにもかかわらず、見落としていたという・・・思い込みというか、成功体験(経験)を優先させた結果、できない壁を自ら作り出すことになってしまった。

この性格をなんとかせねば、就職できないぞ。

他の人も困っていたため、私だけでなく安心・・・してはならないが・・・。

ちなみに、必要なツール類は、当たり前のようにqmkに記載されている。

Linuxでの書き込み方法

Macと同じようにdfu-utilを使うことに変わりは無い。

しかし、それだけでは足りないようだ。

dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08000000:leave -D filename.bin

注意しなければならないことは、ErgodoxEZやPlanckEZ用であって、rev6ではないということ。しかし、re6でも対応可能だろうということに言及しているため、この方法でしか書き込めないのだと思う。

他に方法があればそれを提示しているだろうし、Linux向けの書き込み方法を説明しているはずだからな(同じ事を2回言った?)。

ブートローダ探索

使っているキーボードのブートローダが不明な場合、MSYS2を使えば判明するそうだ。

しかし、Windows専用?

そんなわけないよね。

何より、根本から不明なのであれば、適切なものは見つけられないそうだ。

(上記の説明と食い違いそうだが)

探す場合の最良は、libUSBもしくはWinUSBの2種類のどちらかを使うのがいいそうだ。

結論は、使ってみなければ何を言っているのか理解できないと言うことかな。

バージョン違い

なぜ、rev5やlightを付けてからコンパイルが必要かと言えば、PCBに付随したコードだからなのだろう。

だからPCB違いでのコンパイルは適切にしなければエラーになる。

※正確には、ソースコードに違いがあるからコンパイルエラーになるのだが・・・。

具体的に言えば、"MIT"と言うPCB(?)バージョンは、rev5に存在しないため、ソースコードを使い回すことが出来ない。

デフォルト.hexファイルの入手方法(救済措置?)

キーマップをがむしゃらに変更して、混乱してしまい、使い物にならなくなった場合に、標準キーマップに戻せる。

QMK FirmwareのAll Supported Keyboardsにて、*.hexファイルをダウンロードできる。

※欲するファイルは、キーボード名から探す。Planckの場合は、だいぶ下にある。

Planckライト版の場合は以下になるだろう。

このファイルを使って書き込みを行えば、取りあえずキーボードとして使えるように復旧できるはず。

QMKToolBoxエラー

Microsoft.NET Frameworkダイアログのエラーが発生しているのだが、解消できずにいる。

この現象は私だけではなくて安心した・・・(安心せずに解決しろ)。

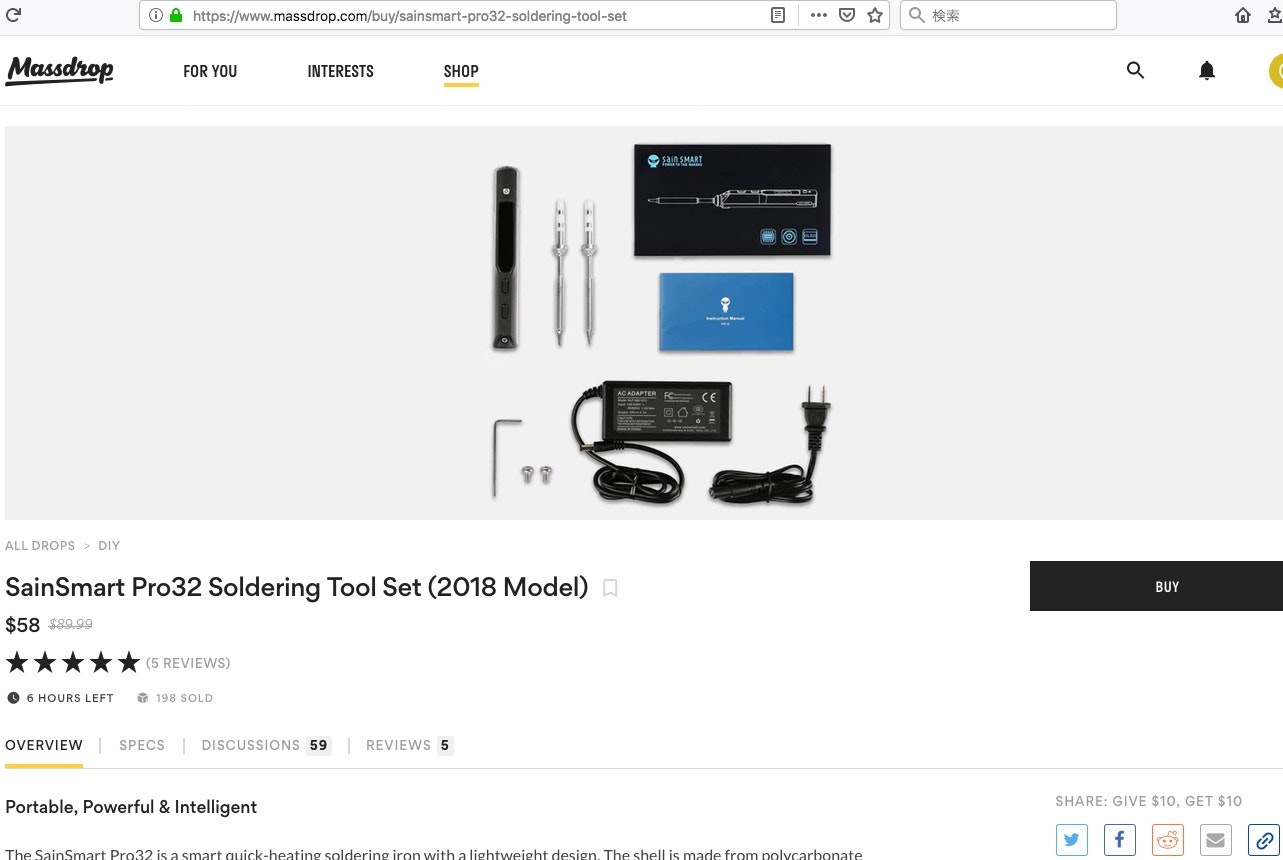

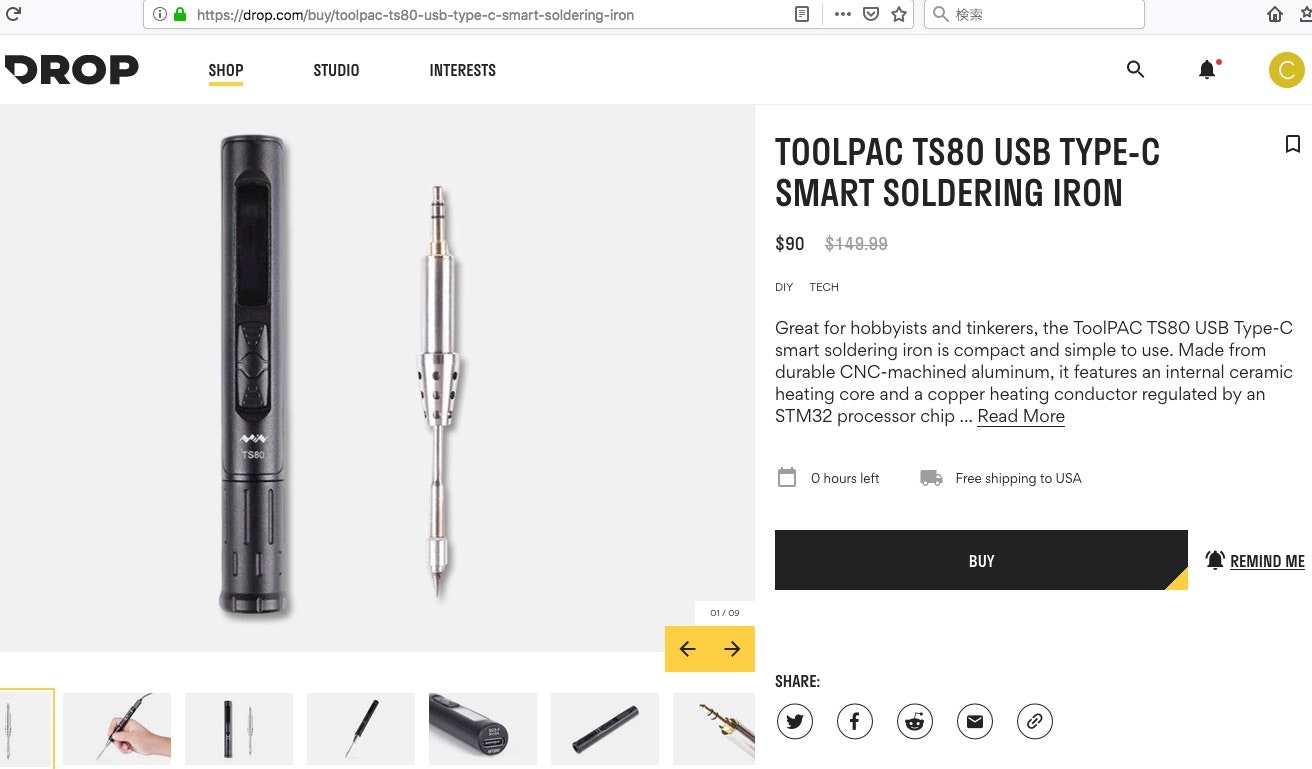

他の半田ごて

家付近に店がない場所に住んでいないため、わざわざマスドロップを利用するまでもない。

むしろ実物を手に取りたいため・・・Amazonで買ったけど。

SainSmart Pro32 Soldering Tool Set (2018 Model)

これも小手先が自作キーボード向けではないように思うのだが・・・。

すでに(使いにくいとは言え)半田ごてを持っているため、追加購入はしない。

ToolPAC TS80 USB Type-C Smart Soldering Iron

特徴は、USB接続だろう。

USB-TYpeC接続の癖して、400度まで上げられるのが凄いように思う。

大量電力使うだろうからパソコンに接続するのではなく、コンセントからの方が良い・・・ならば、USB接続する意味が無いような・・・。

(電力供給量の記載(9V/2A)もあるが、よくわからないので話題に触れない^^)

余談

当然のように、過去の組み立て同様、今回の記事は・・・組み立てたキーボードではない。

今回は、MacbookAirのキーボードで執筆した。

以上。