概要

突然ですが、「スクラムマスターの働きとは?」と聞かれたら、皆さんは何をイメージしますか?

「コーチング」や「ティーチング」、「スクラムイベントの推進役」といったイメージが多いかもしれません。

本記事では、TBSテレビ火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(以下、略称「あんたが」)のシーンを題材に、スクラムマスターの具体的な振る舞いを心理学の観点から読み解きます。

この記事は、私がZennで公開した記事をGeminiを用いて、5~7分で読める分量に要約した記事となります。

元記事が気になった方は、以下リンクより読んでいただけると幸甚です。

「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に学ぶスクラムマスターとは?

※あくまで個人の見解であり、一部ネタバレを含みます。

Scrum Master Wayよりスクラムマスターとは

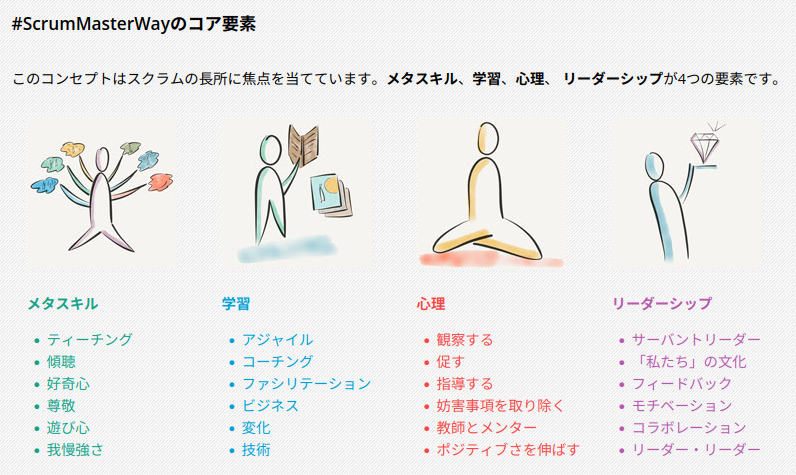

Scrum Master Wayによれば、スクラムマスターには「メタスキル」・「学習」・「心理」・「リーダーシップ」の4つのコア要素が求められます。

(Scrum Master Wayから引用)

私は、スクラムチームが自身(またはチーム全体)を俯瞰し、課題を認知し、改善策を考え、実行し、ふりかえるプロセス(メタ認知)を支援することが、スクラムマスターの重要な責務だと考えています。

スクラムマスターに求められる「メタ認知」

メタ認知について、高田理孝著ココロのメカニズムでは以下のように定義されています。

「メタ認知の主たる機能は、情報処理過程のモニタリングとコントロールである」

つまり、自身の認知活動を客観的に モニタリング(監視) し、必要に応じて コントロール(制御) する能力のことです。これは、スクラムの「検査」と「適応」のサイクルによく似ています。

ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の学びポイント

「あんたが」の主人公・海老原勝男(以下、「勝男」)は、アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)が非常に強い人物として描かれます。

彼が周囲との対話を通じてバイアスを解きほぐし、「メタ認知」を高めていくプロセスに、スクラムマスターとしての振る舞いのヒントが隠されています。

アンコンシャスバイアスを解きほぐす

アンコンシャスバイアスとは、「無意識の思い込み」のことです。(引用元)

勝男は毎話、このバイアスを周囲の人に指摘され、内省し、行動を変えていきます。この「内省とカイゼン」の姿勢は、まさにアジャイルです。

第一話:後輩白崎とのシーンから

後輩白崎のメタ認知を高めた「問い」(ネタバレ注意)

シーン

料理好きな後輩・白崎が作った弁当の肉じゃがに対し、勝男は「めんつゆを使うのは手抜きだ」と言い放ちます。(出汁をとらない=手抜き、というバイアス)

これに対し白崎は、 「めんつゆの材料って知ってます?」「(知らないのに)そうやってバカにしてますけど」 と問いかけます。

答えられなかった勝男は内省し、帰宅後にめんつゆを自作。肉じゃがの調味料と全く同じであることに気づきます。

翌日、勝男は自身のバイアスを認め、白崎と仲直りします。

スクラムマスターとして

このシーンから学ぶ振る舞いは、「レンズ」 と 「変化を受容し認める」 ことです。

白崎は、勝男のバイアスに対して客観的な「レンズ」として「問い」を立て、勝男自身に気づき(モニタリング)を促しました。

スクラムマスターもチームに対し、客観的な「レンズ」として問いを立て、気づきを与え、内省(コントロール)を手助けします。この繰り返しが、メンバーのメタ認知を向上させます。

第二話:後輩南川とのシーンから

後輩南川からチャレンジする姿勢を学ぶ(ネタバレ注意)

シーン

飲み会で、勝男は「もつ焼きにはビール」という自身のステレオタイプを後輩・南川(もつ焼きにはコークハイ派)に押し付けてしまいます。

南川に「別にわかってもらおうとは思わない」と拒絶された勝男は、白崎の件もあり、自分の価値観の押し付けに気づき内省します。

後日、勝男が一人で「もつ焼きとコークハイ」にチャレンジしている姿を、たまたま南川が目撃します。

勝男のチャレンジする姿を見た南川は、勝男と和解し、「決めつけてばっかじゃ、新しい世界広がんないっすよ」と、勝男が元カノとの関係性を見直すきっかけとなる「問い」を投げかけます。

スクラムマスターとして

このシーンから学ぶ振る舞いは、「観察」と「対話する」ことです。

南川は、勝男が自ら「チャレンジ(行動変容)」する姿を観察し、その姿勢を認めてから対話に応じました。

スクラムマスターも、メンバーの心理的・行動変容を促し、観察を通じてできたこと(変化)を認め、それについて対話することが重要です。

メンバーの変化を肯定することで、メンバー自身の「変わることができる」という自己肯定感を高める手助けができます。

第三話:知り合いになった椿とのシーンから

椿との会話を通じた感情への共感(ネタバレ注意)

シーン

マッチングアプリで知り合った椿と家でおでんを食べる勝男。椿が「コンビニのおでんくらいには美味しい」と素直な感想を伝えたことで、勝男は「作った人の気持ちも想像しないで!」と感情をぶつけます。

その瞬間、勝男は「今自分が言った言葉は、かつて自分が元カノに言っていた言葉と同じだ」と気づき(メタ認知)、感情が溢れ出します。

結果として、二人は同じ傷(失恋)を負った者同士として共感し、語り合い、「女友達」という新しい関係性を築きます。

スクラムマスターとして

このシーンから学ぶ振る舞いは、「メンタリング」と「マタリング※感覚を高める」ことです。

チームが困難な状況にある時、スクラムマスターがメンバーのメンタリング(感情的な吐露を受け止めること)を通じて、その存在を認めることが重要です。

この「存在を認められている」という感覚(マタリング)は、チームへの愛着や貢献意欲を高めます。

ドラマのシーンでは、お互いが感情を吐露し受け止めあった(ベンチレーションした)ことでマタリング感覚が高まり、二人の間に安全な場(心理的安全性)が形成されました。

スクラムマスターは、メンタリングを通じてマタリング感覚を高め、チームの心理的安全性の場を形成することを手助けします。

※マタリング(Mattering):「自分は価値があると認められ、チームや組織に価値を与えるユニークで重要な存在である」という感覚。(引用元)

勝男と周囲の変化がチームにもたらすもの

勝男が自身のバイアスに気づき、行動を変容させていくプロセスは、周囲の人々(白崎、南川、椿)が勝男に対して持っていたバイアスをも解きほぐしていきます。

勝男と周囲の人を「チーム」と捉えると、一人の変化がチームへ良い影響を与え、相互作用(連鎖反応)を生み出していることがわかります。

また、勝男は周囲の人から自身の変化を認められる(承認される)ことでマタリング感覚が高まり、マズローの欲求段階における「社会的欲求」や「承認(尊重)の欲求」が満たされていきます。

これにより、第一話で「俺変わりたい」と願った勝男の自己実現に向けたカイゼンサイクルが、さらに促進されていきます。

まとめ

スクラムマスターとは、スクラムチームのアウトカムのために、ここまで見てきたような「メタ認知の促進」や「マタリング感覚の向上」を、スクラムのフレームワークを活用しながら意図的に実践する役割ではないでしょうか。

この記事を通じて、読まれた方の「スクラムマスターとは何か」という解像度がほんの少しでも向上したら幸いです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!