やりたいこと

Raspberry Pi PicoのPlatformIOでの開発環境を作る。

pioasmも使えるようにする

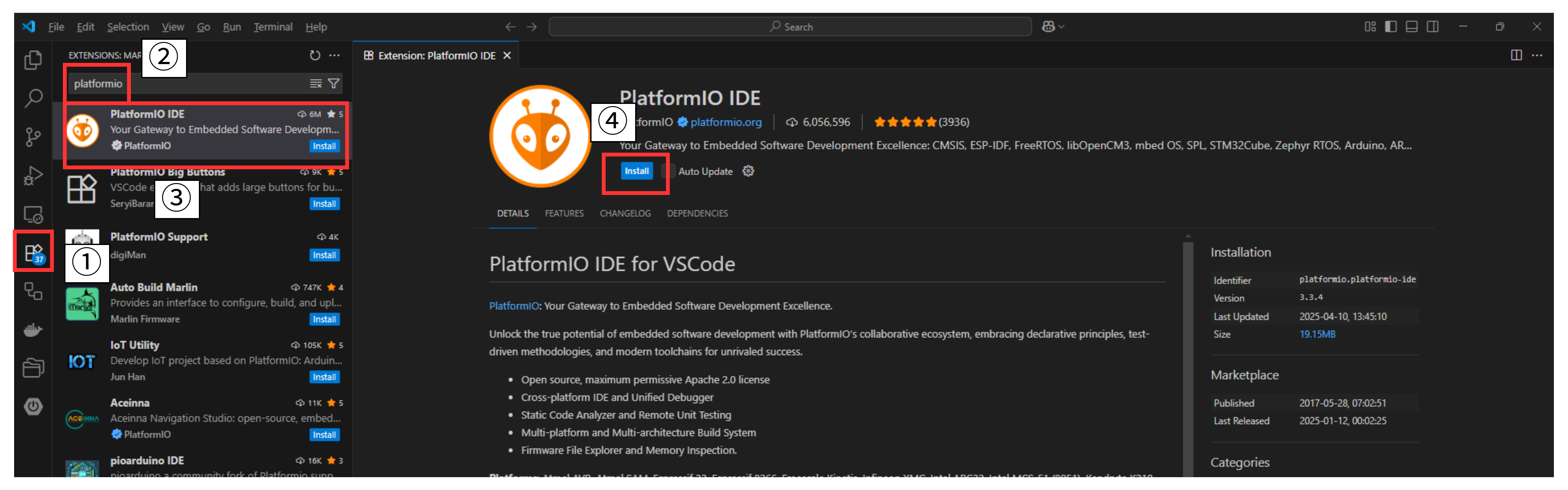

PlatformIOのインストール

①VSCodeでExtentionを開く。

②検索バーに platformio を入力する。

③表示されたPlatformIO IDEを選択する。

④ Install を押す。

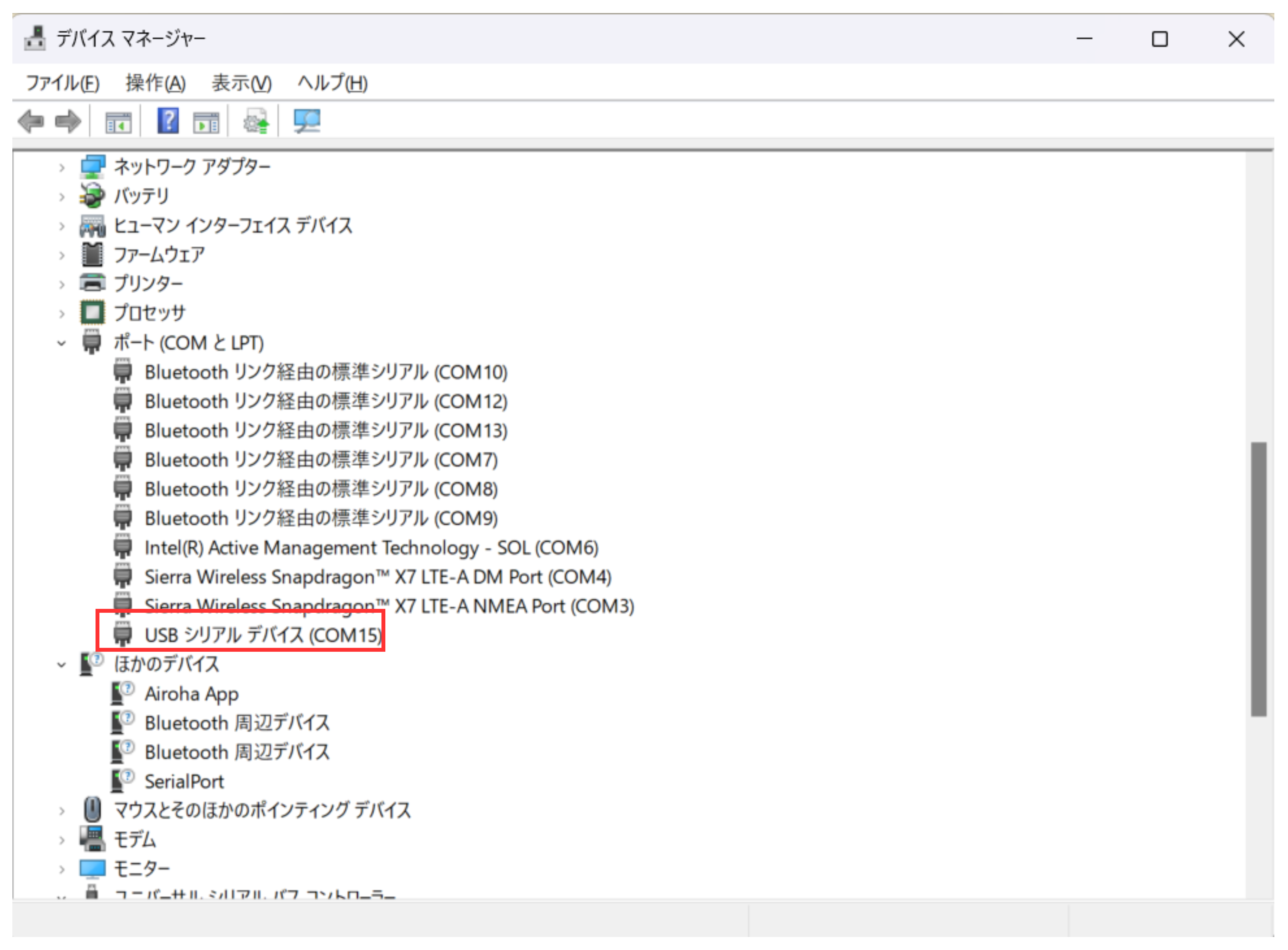

ラズベリーパイPicoへの接続

USBケーブルを接続する。

デバイスマネージャーに表示されていることを確認する。

(ポートは違うこともある)

「BOOTSEL」ボタンを押しながら接続してしまうと表示されないので注意する。

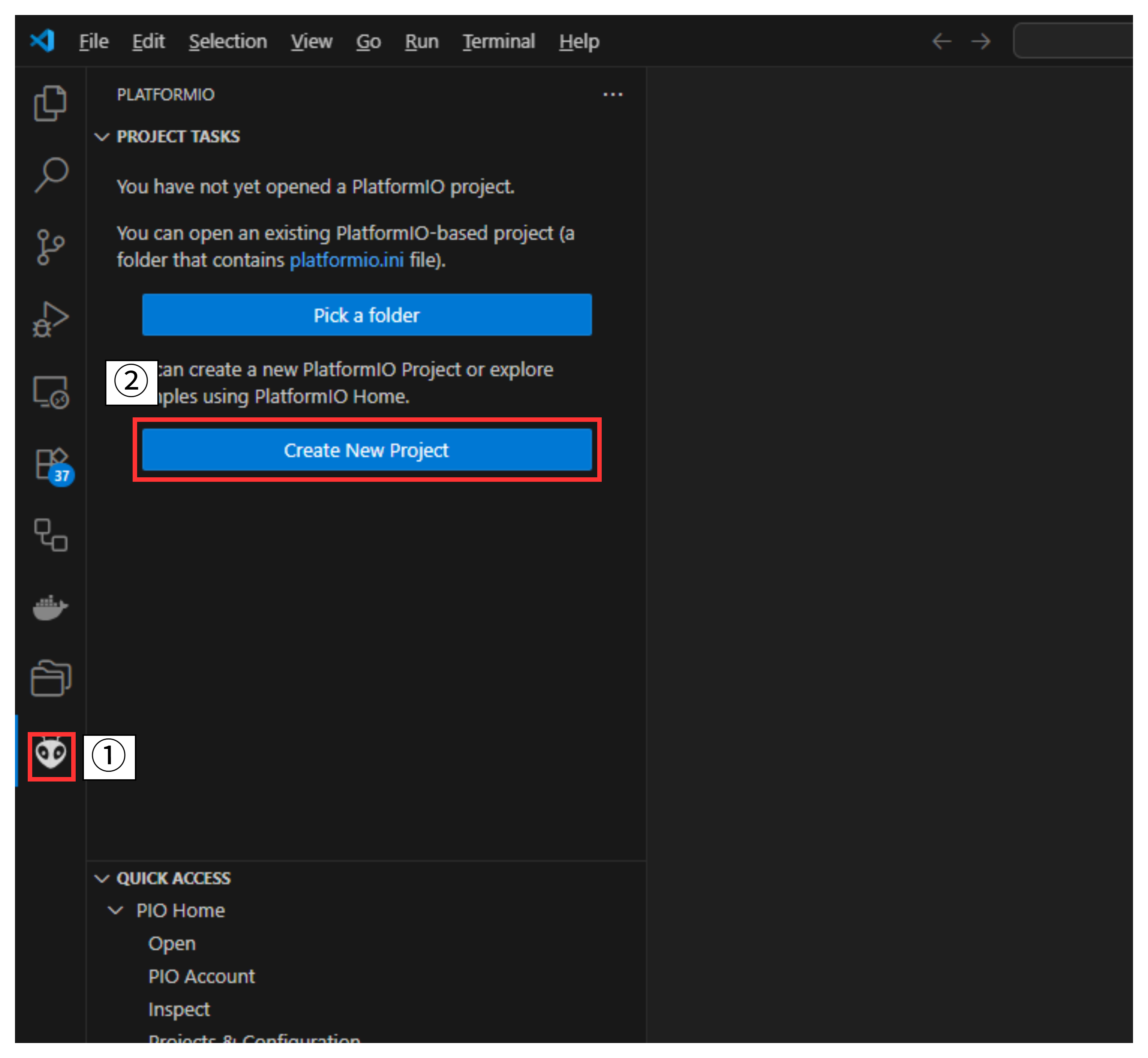

プロジェクトを作成する

①PlatformIOのアイコンをクリックする。

② Create New Project を選択する。

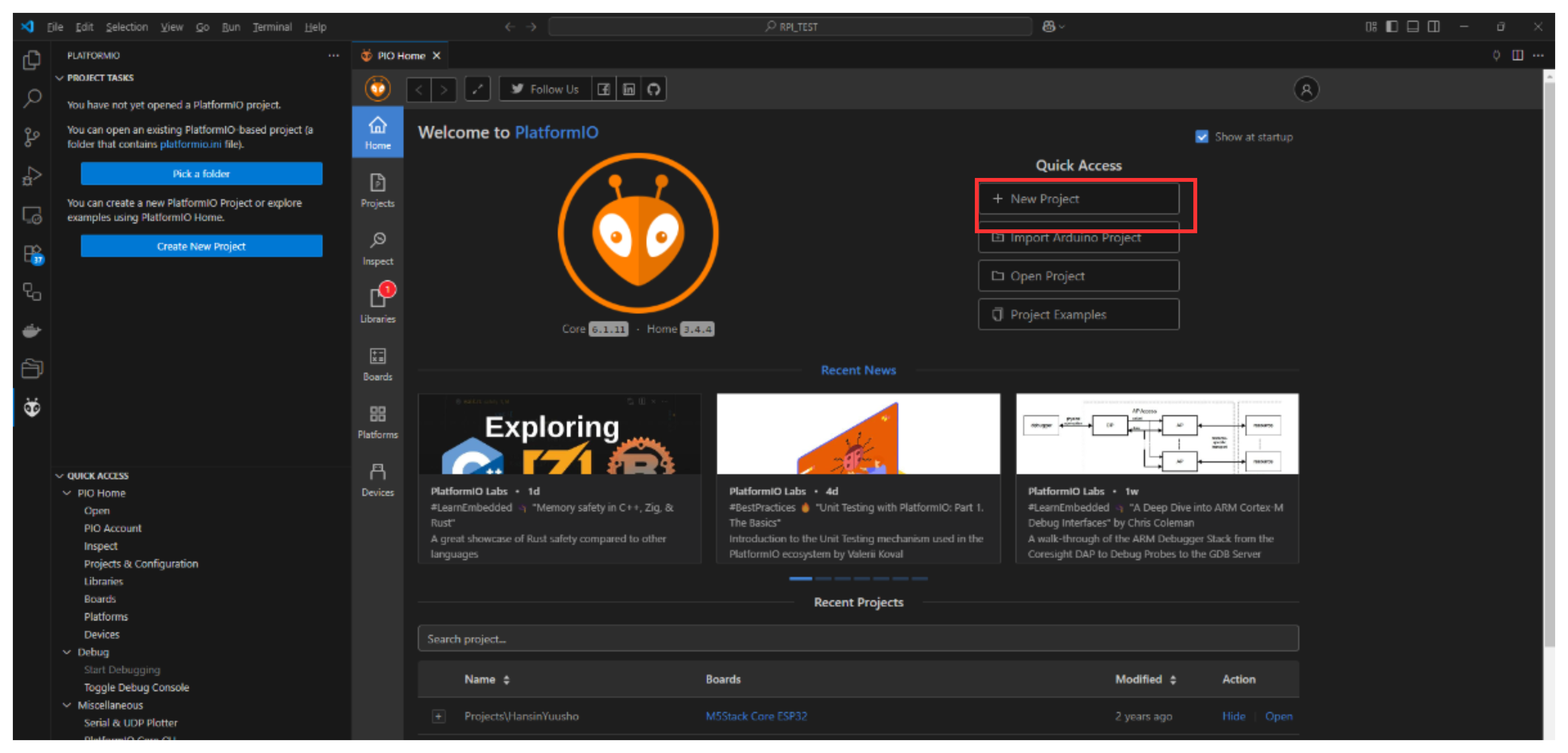

New Project を選択する。

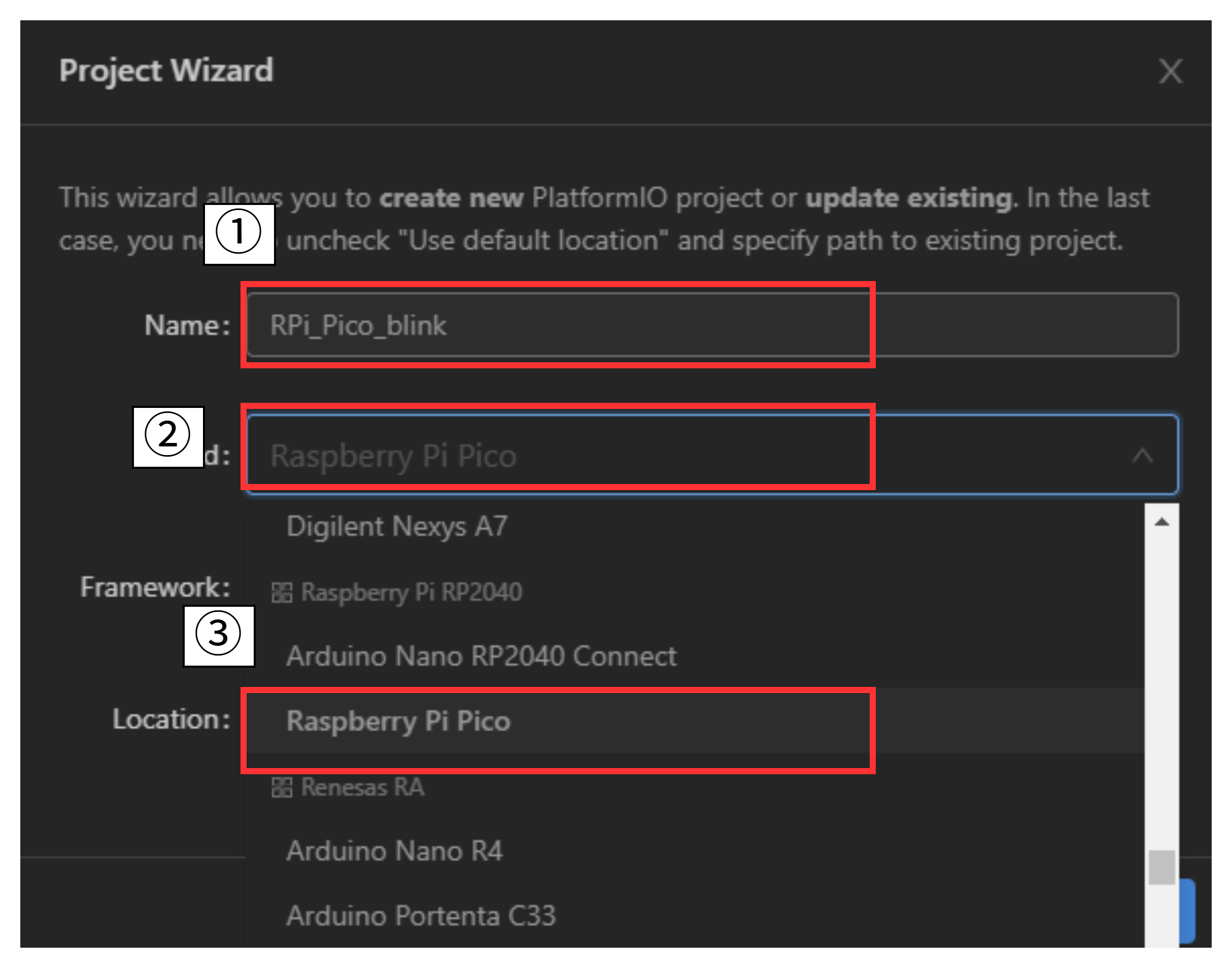

①プロジェクト名を入力する。(ここでは「RPi_Pico_blink」)

② Board: に pico を入力する。

③出てきた候補の中から Raspberry Pi Pico を選択する。

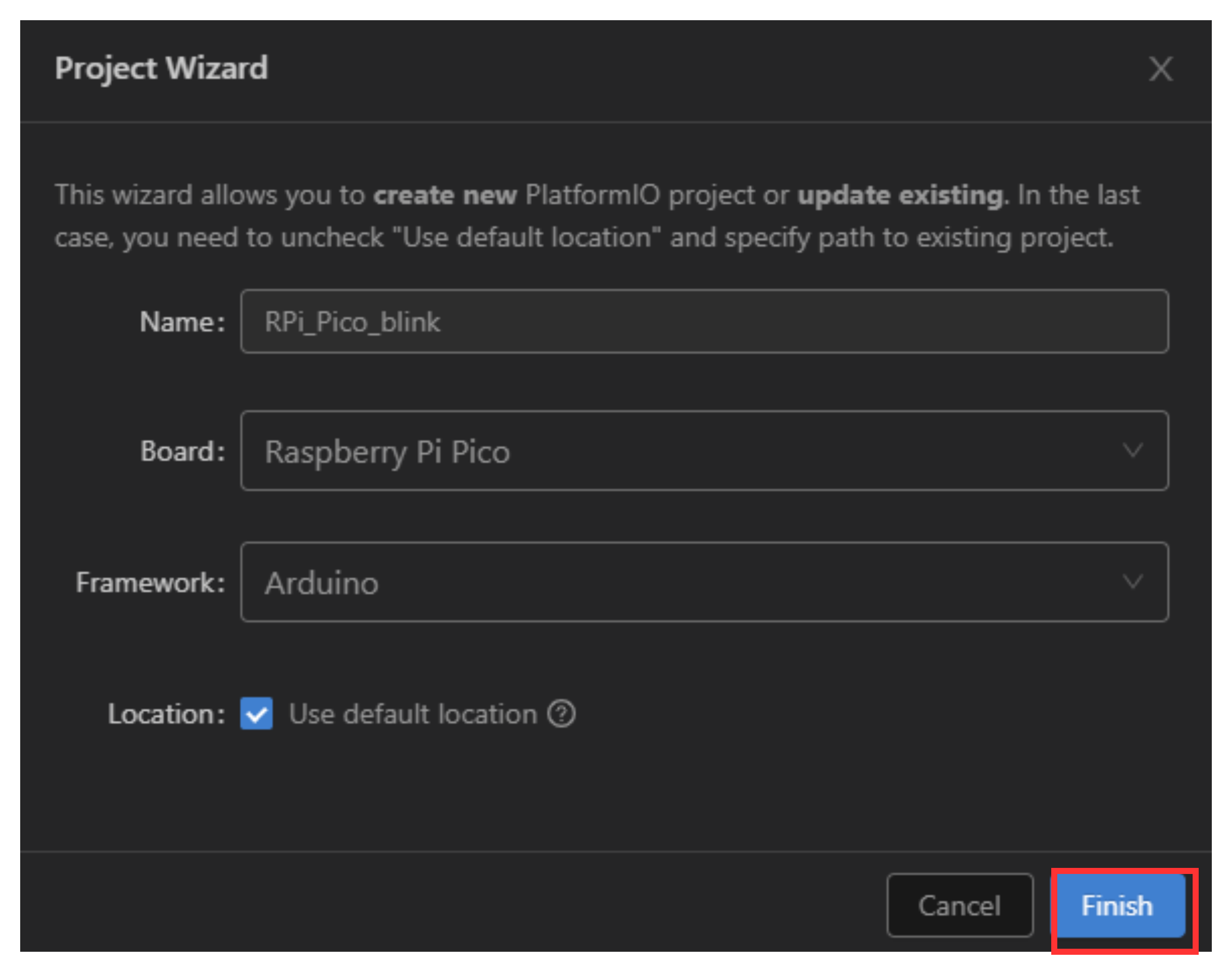

図のとおり設定ができたら Finish をクリックする。

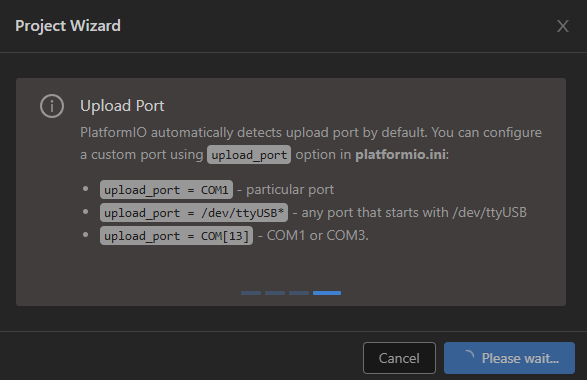

設定が完了するまで数分待つ。

図の内容が表示される。

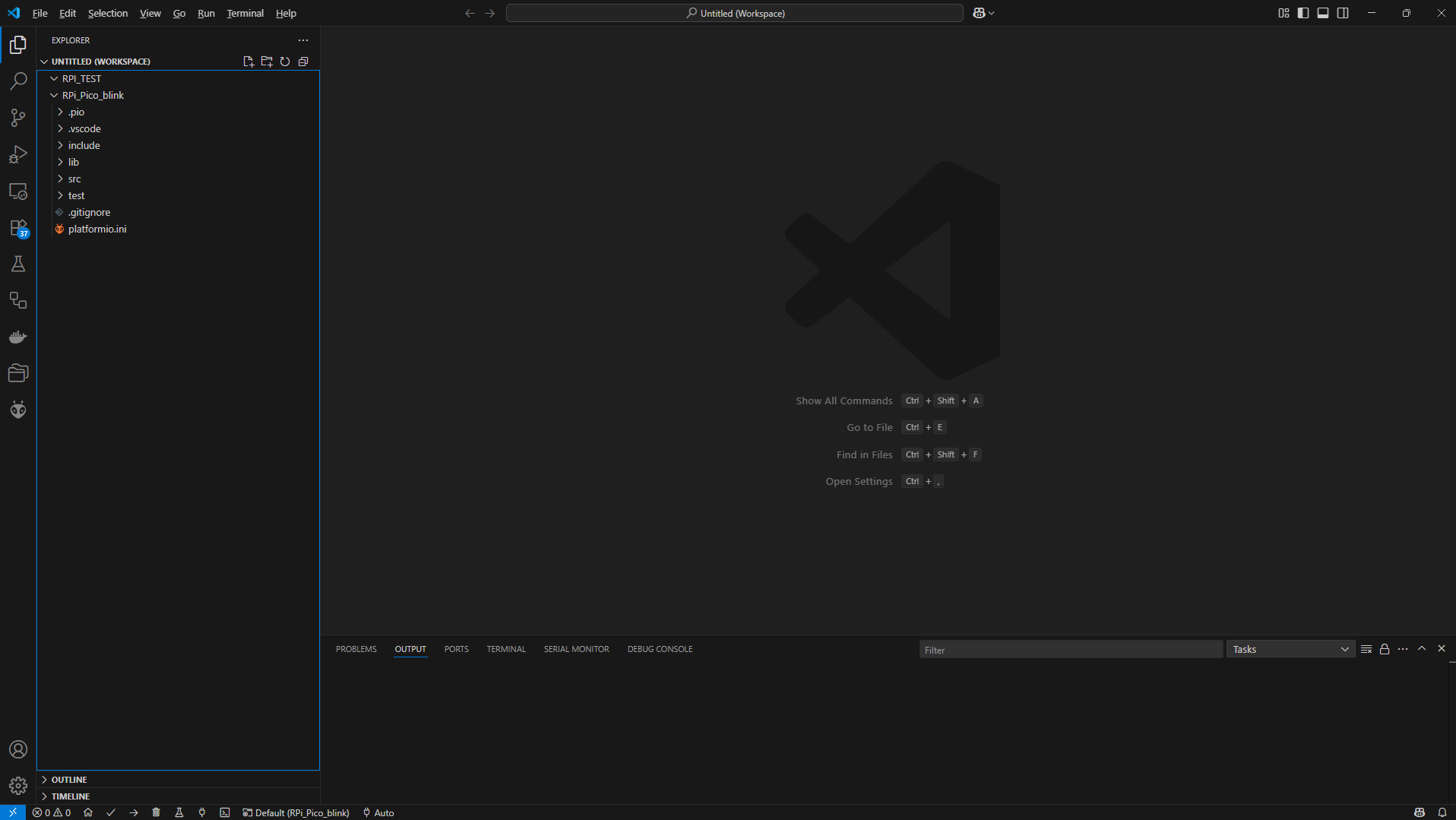

「このフォルダー内のファイルの作成者を信頼しますか?」が表示されたら「はい」を選択する。

ファイルは

C:\Users\ユーザー\Documents\PlatformIO\Projects 内に作成される

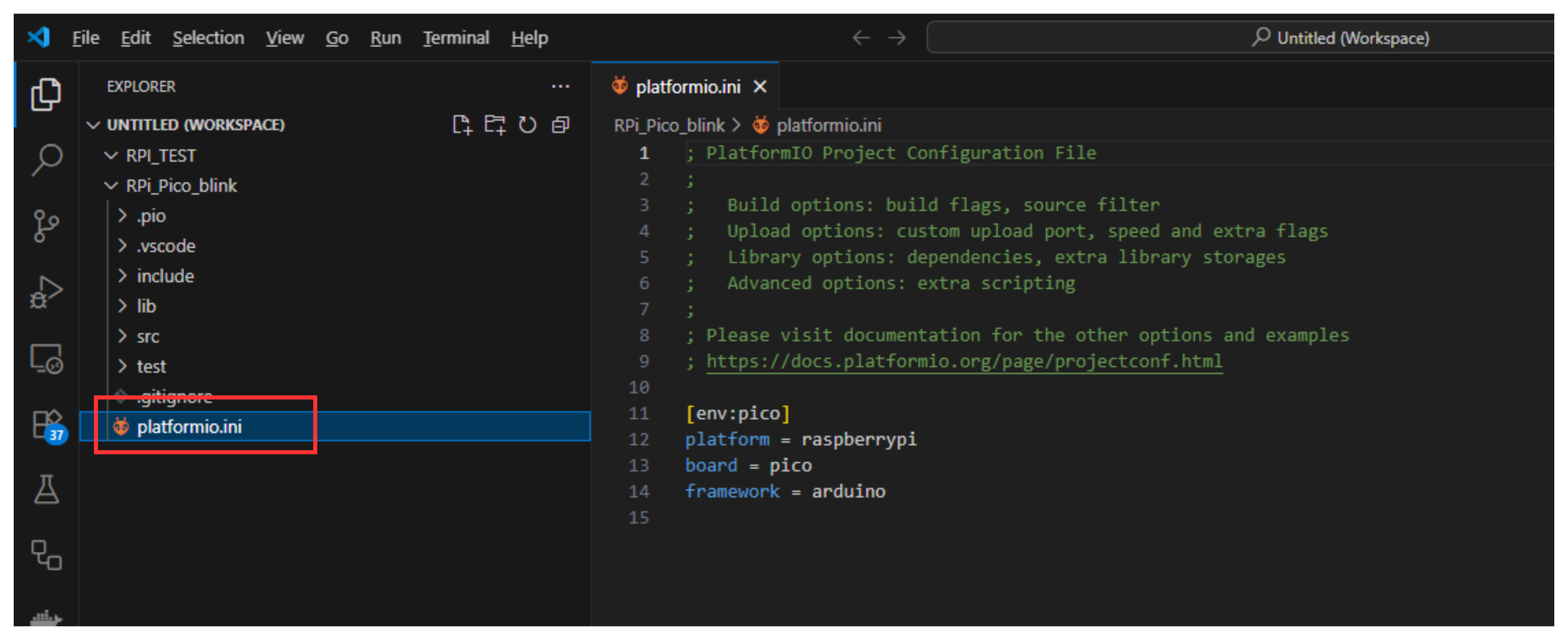

ボード設定の書き換え

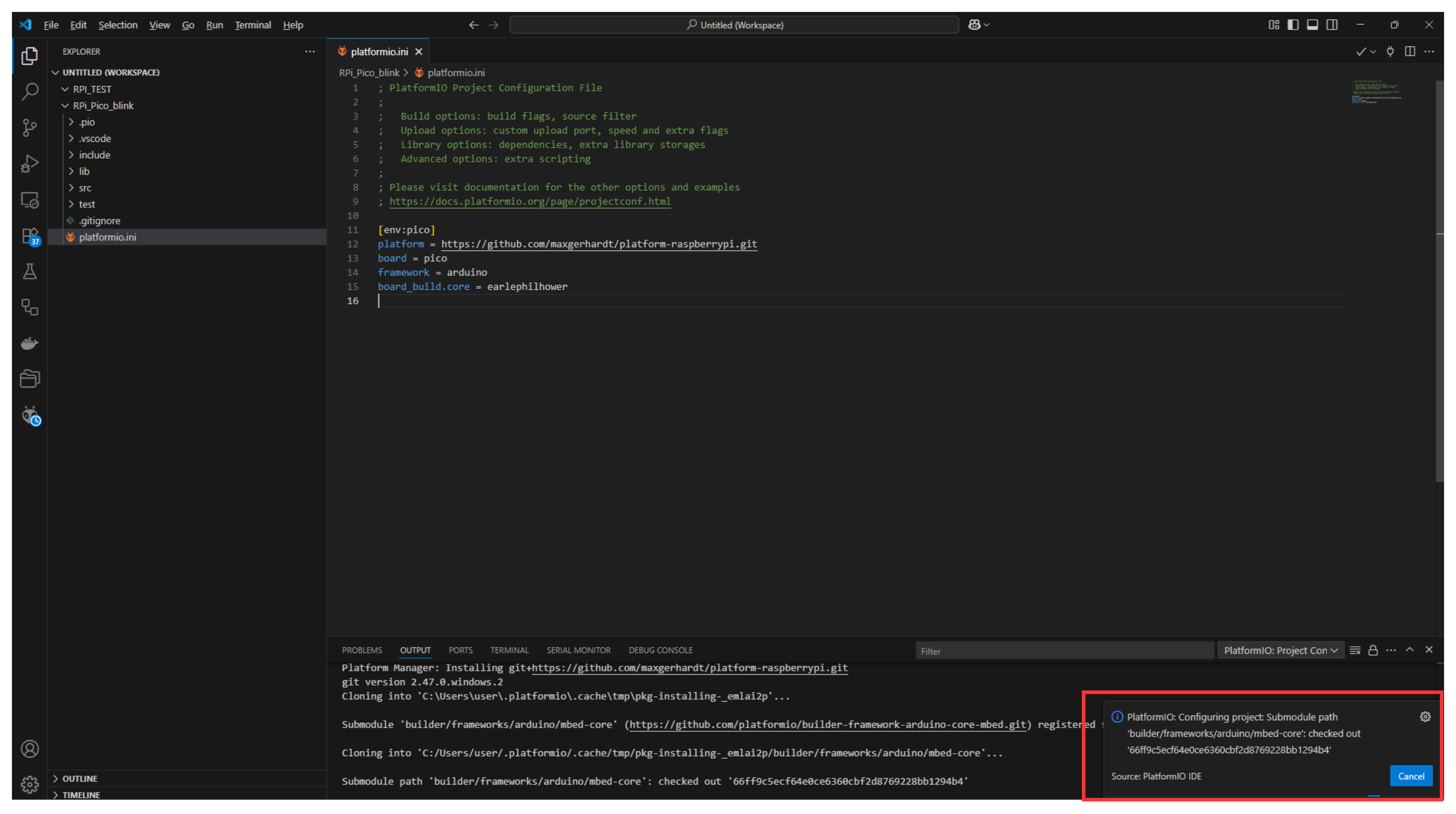

「Platform.ini」ファイルの内容を使用するボードを書き換えて、開発版の環境にする。

開発版の方が元のPlatformIOよりも更新されているため。

変更前

[env:pico]

platform = raspberrypi

board = pico

framework = arduino

変更後

[env:pico]

platform = https://github.com/maxgerhardt/platform-raspberrypi.git

board = pico

framework = arduino

board_build.core = earlephilhower

「platformio.ini」に書き込むとプロジェクトの更新が始まるので完了するまで待つ。

30分ほどかかる。

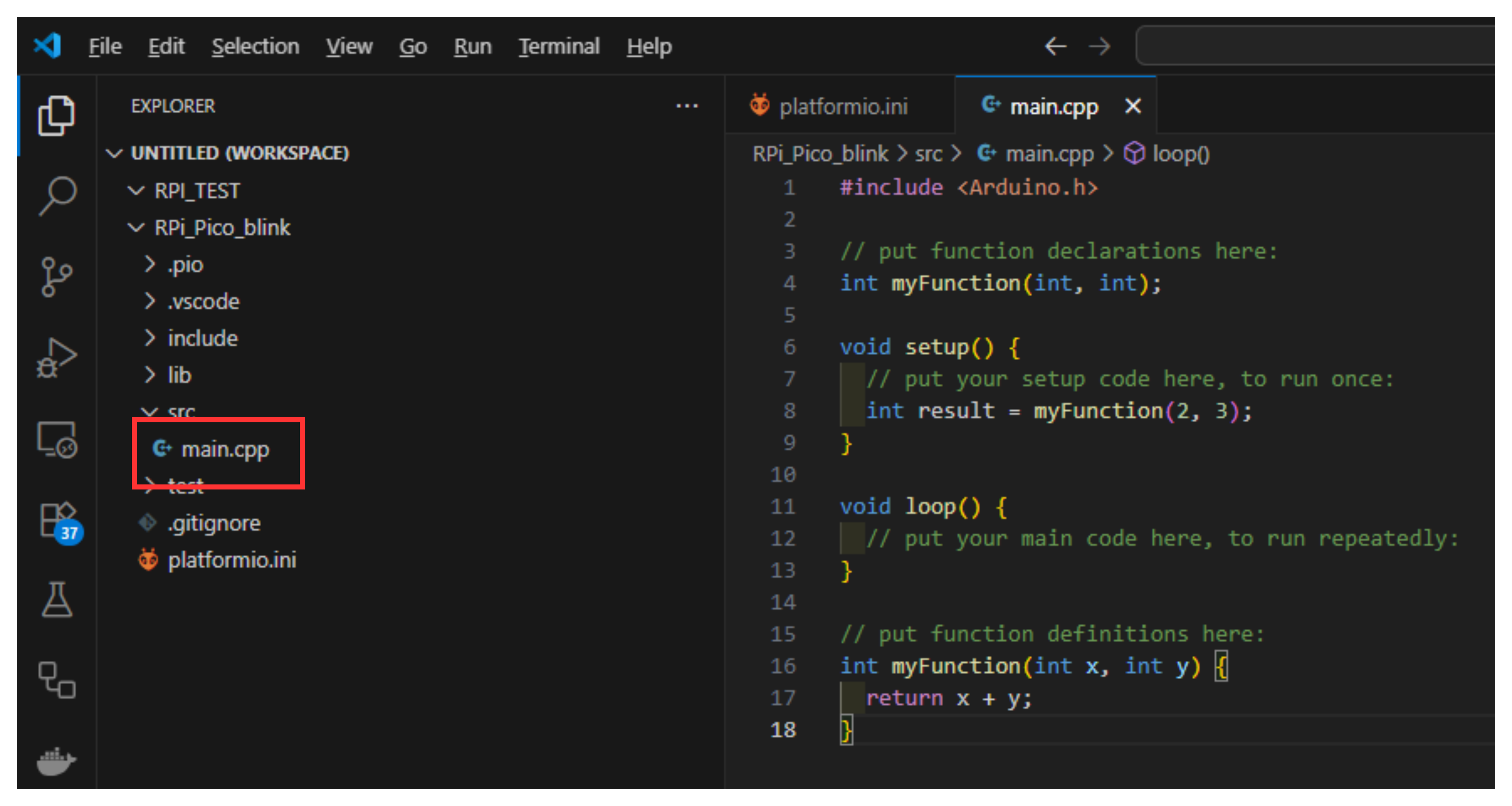

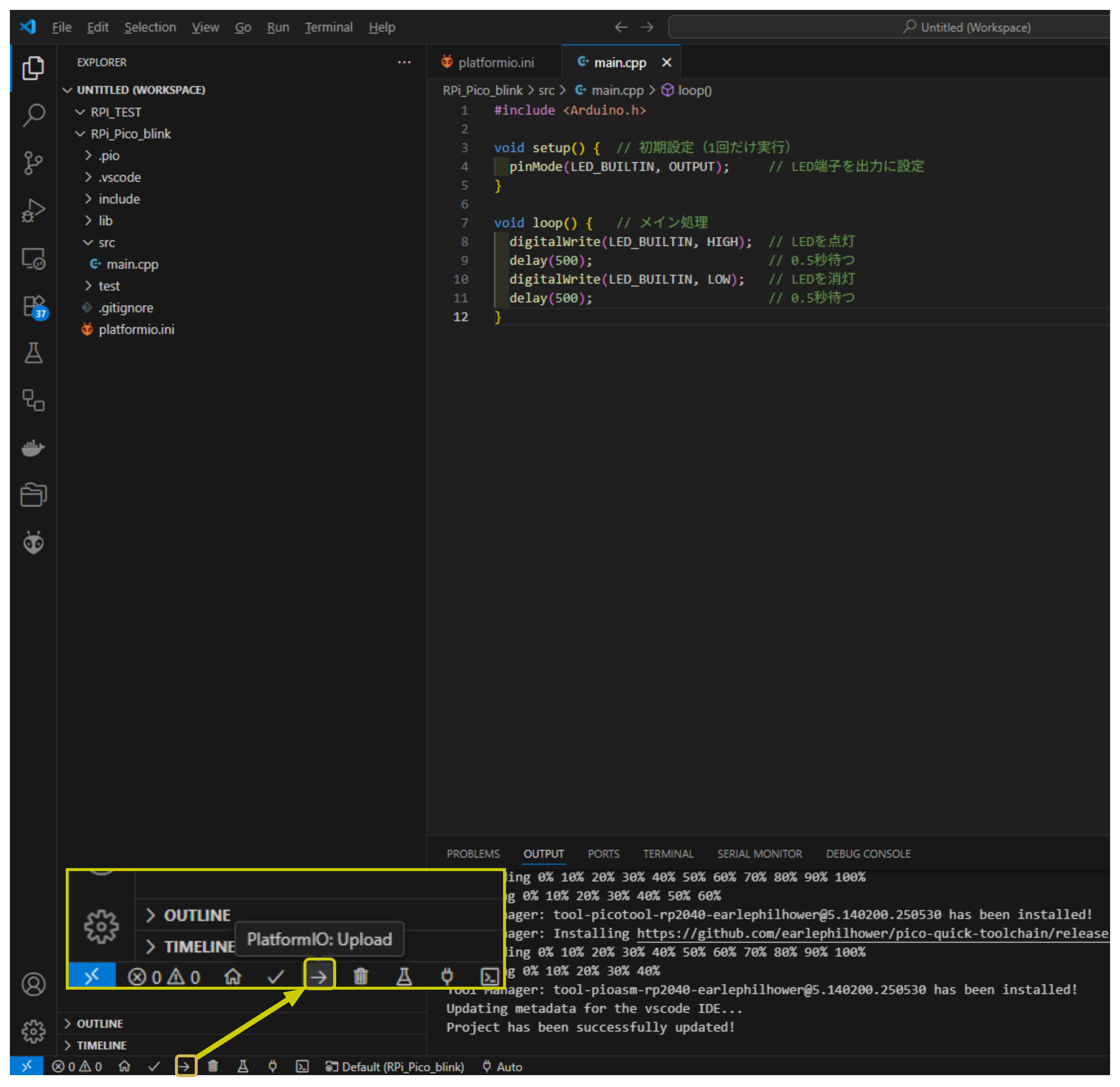

RPi_Pico_blink\src\main.cpp を開く

以下を書き込む

#include <Arduino.h>

void setup() { // 初期設定(1回だけ実行)

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // LED端子を出力に設定

}

void loop() { // メイン処理

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LEDを点灯

delay(500); // 0.5秒待つ

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // LEDを消灯

delay(500); // 0.5秒待つ

}

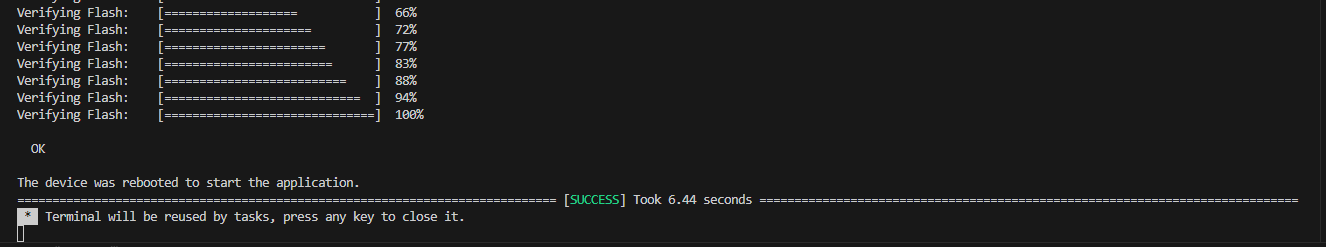

画面左下の [→] を押すことで書き込みする。

以下の表示が出たら書き込み成功

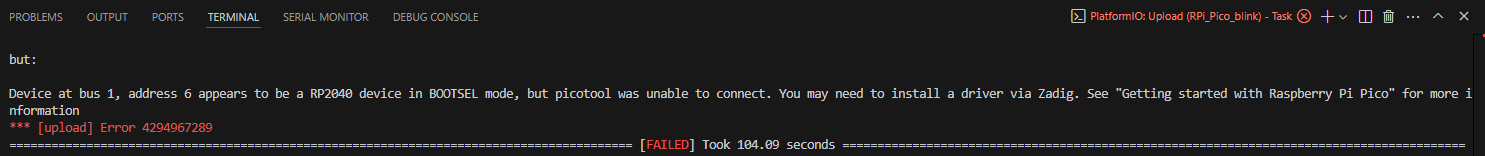

書き込みに失敗したとき

まず「BOOTSEL」ボタンを「押さずに」USBケーブルを挿し直して書き込めるか確認する。

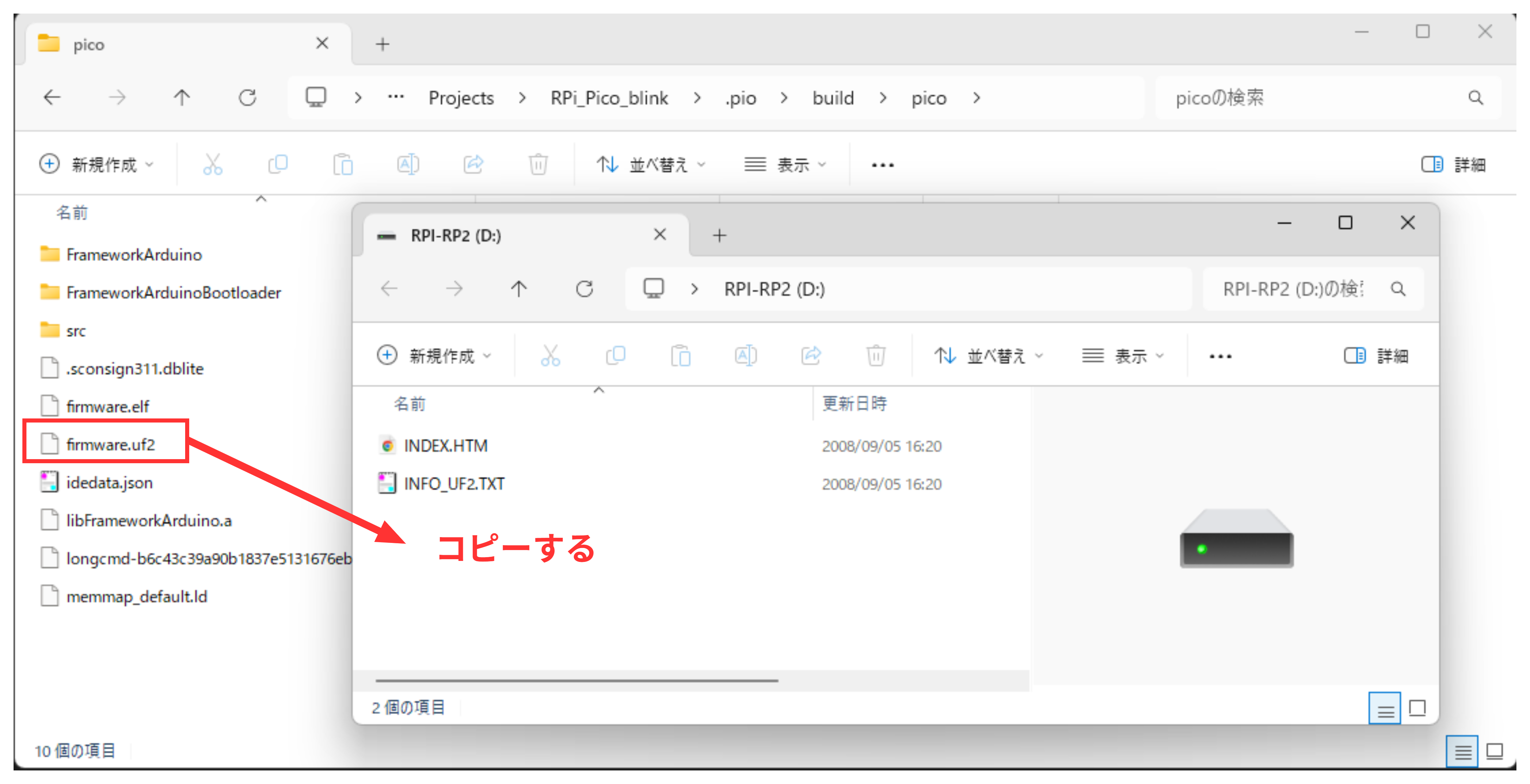

書き込めなければ、

C:\Users\ユーザー\Documents\PlatformIO\Projects\RPi_Pico_blink\.pio\build\pico

にある「firmware.uf2」を「BOOTSEL」ボタンを押しながら接続したときに表示される「RPI-RP2」フォルダの中にコピーする。

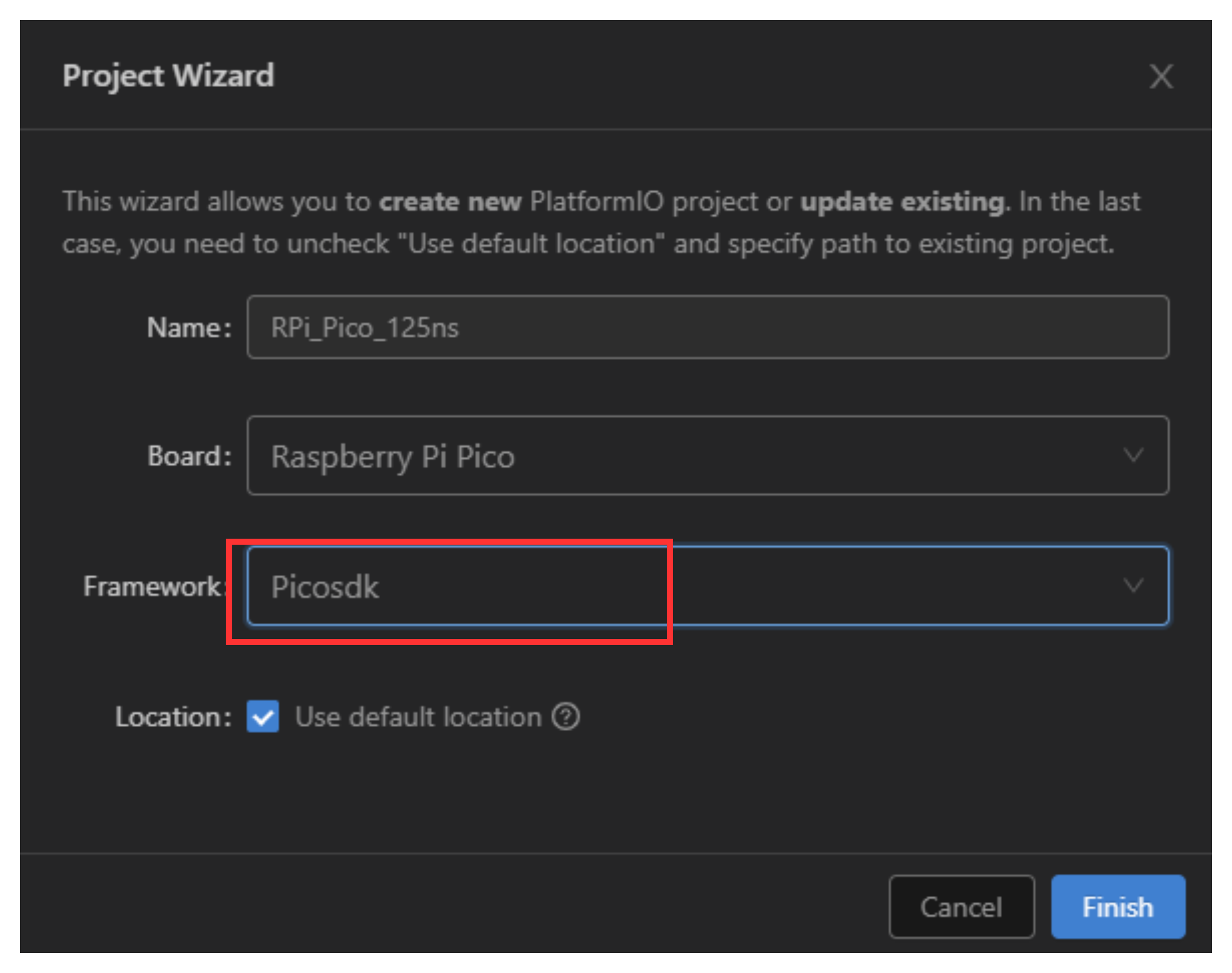

Pico C SDKを使う

pioasmを使うためにPico C SDKを使う。

PlartformIOのプロジェクト作成時、Frameworkを Picosdk にして作成する。

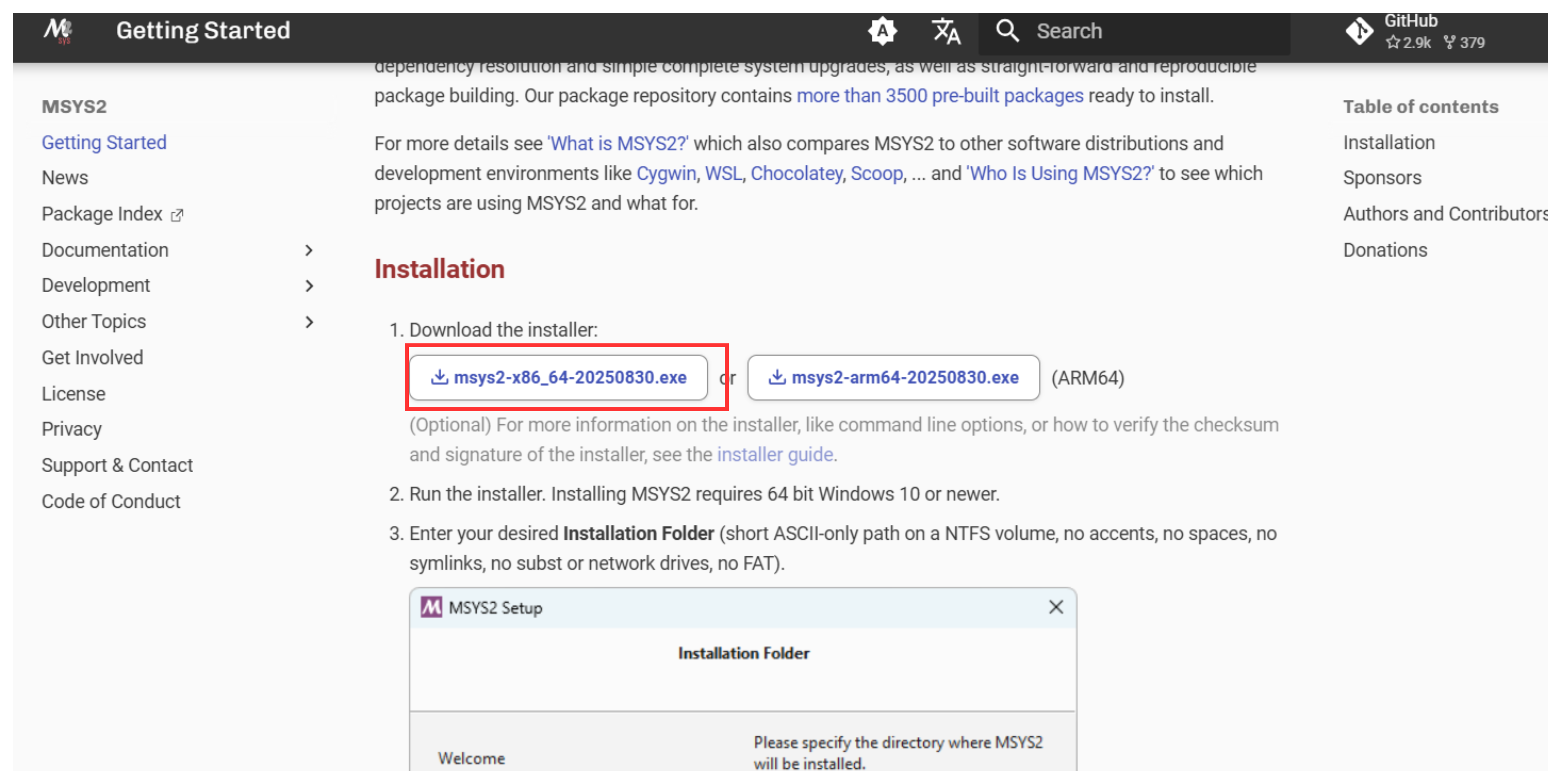

MSYS2をダウンロード

msys2-x86_64-*.exe をダウンロード。

msys2をインストールする。

インストール先はデフォルトの C:\msys64 のまま。

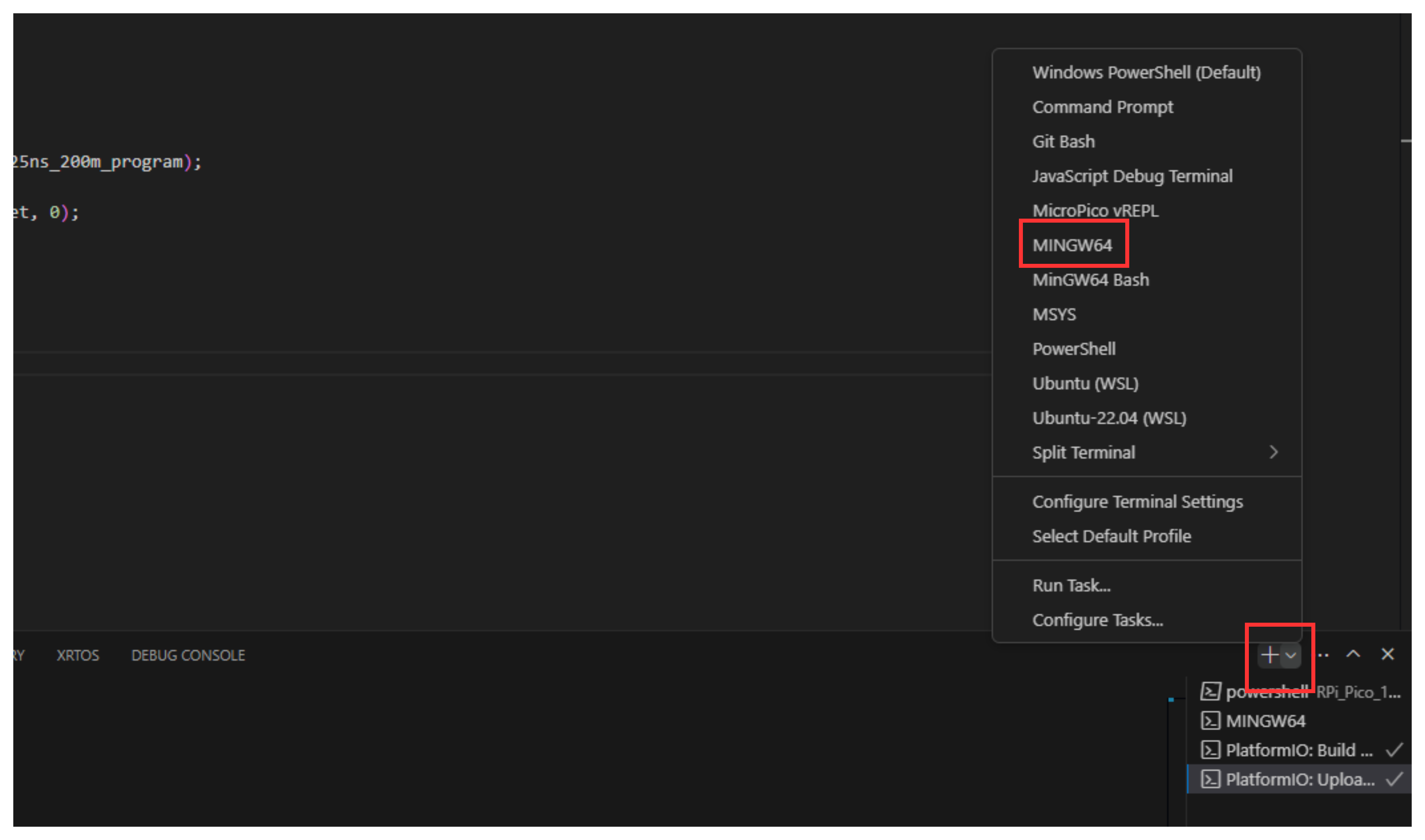

VSCodeからMINGW64を開く

以下コマンドを入力。

pacman -Syu

ターミナルが落ちるので再度MINGW64で開く。

もう一度以下コマンドを入力。

pacman -Syu

ビルド環境をインストール。

pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain mingw-w64-x86_64-cmake mingw-w64-x86_64-zlib

正しく入ったか確認。

which gcc

which cmake

which mingw32-make

ls /mingw64/bin/zlib1.dll

それぞれ以下が表示されればOK。

/mingw64/bin/gcc

/mingw64/bin/cmake

/mingw64/bin/mingw32-make

/mingw64/bin/zlib1.dll

pioasmのビルド

MINGW64を開いて以下を入力し、pioasmをビルドする

cd $USERPROFILE/.platformio/packages/framework-arduinopico/pico-sdk/tools/pioasm

cmake -S . -B build -G "MinGW Makefiles" -DPIOASM_VERSION_STRING="1.0.0"

cd build

mingw32-make all

PlatformIOの設定

platformio.ini に以下を書き込む。

[env:pico]

platform = https://github.com/maxgerhardt/platform-raspberrypi.git

board = pico

framework = picosdk

extra_scripts = pre:scripts/pioasm.py

プロジェクトフォルダの直下に scripts というフォルダを作り、以下のファイルを作成する。

pioasm.py

import glob

import os.path

import pathlib

import sys

import warnings

Import("env") # type: ignore

PIO_FILES = glob.glob(os.path.join(env["PROJECT_SRC_DIR"], "*.pio"), recursive=True) # type: ignore

if len(PIO_FILES) != 0:

PIOASM_EXECUTABLE = (

pathlib.Path(env.PioPlatform().get_package_dir("framework-arduinopico")) # type: ignore

.joinpath("pico-sdk/tools/pioasm/build/")

.joinpath(f"pioasm{'.exe' if sys.platform.startswith('win') else ''}")

.resolve()

)

if PIOASM_EXECUTABLE.exists():

for filename in PIO_FILES:

env.Execute(f'"{PIOASM_EXECUTABLE}" -o c-sdk "{filename}" "{filename}.h"') # type: ignore

else:

warnings.warn(f'pioasm executable not found in "{PIOASM_EXECUTABLE}"', Warning)

128ns幅のパルスを出すコード

GP0ピンから128nsのパルス幅でクロックを出すコードを書く。

srcフォルダに以下のファイルを作成する。

toggle_128ns.pio

.program toggle_128ns

; GP0 を 128ns ごとに High/Low トグル(125MHz クロック前提)

.wrap_target

loop:

set pins, 1 [15] ; 1 + 15 = 16 サイクル ≒ 128ns High

set pins, 0 [15] ; 同じく 128ns Low

jmp loop

.wrap

% c-sdk {

#include "hardware/pio.h"

static inline void toggle_128ns_program_init(PIO pio, uint sm, uint offset, uint pin) {

pio_sm_config c = toggle_128ns_program_get_default_config(offset);

// 出力に使うピンを設定

sm_config_set_set_pins(&c, pin, 1);

// GPIO 初期化&方向

pio_gpio_init(pio, pin);

pio_sm_set_consecutive_pindirs(pio, sm, pin, 1, true);

// シフト設定(今回は特に使わない)

sm_config_set_out_shift(&c, false, false, 32);

// ステートマシン初期化

pio_sm_init(pio, sm, offset, &c);

}

%}

main.c

#include "pico/stdlib.h"

#include "hardware/clocks.h"

#include "hardware/pio.h"

#include "toggle_128ns.pio.h"

int main() {

stdio_init_all();

PIO pio = pio0;

uint sm = 0;

uint offset = pio_add_program(pio, &toggle_128ns_program);

toggle_128ns_program_init(pio, sm, offset, 0);

pio_sm_set_enabled(pio, sm, true);

while (1) tight_loop_contents();

}

書き込むとパルスが出る。

200MHzにクロック上げる

125nsのパルス幅で出すためにクロックを上げて実行する。

src フォルダに以下にファイルを作成する。

toggle_125ns_200m.pio

.program toggle_125ns_200m

.wrap_target

loop:

set pins, 1 [24] ; 1 + 24 = 25 cycles = 125ns (200 MHz)

set pins, 0 [24]

jmp loop

.wrap

% c-sdk {

#include "hardware/pio.h"

static inline void toggle_125ns_200m_program_init(PIO pio, uint sm, uint offset, uint pin) {

pio_sm_config c = toggle_125ns_200m_program_get_default_config(offset);

// ピン設定

sm_config_set_set_pins(&c, pin, 1);

pio_gpio_init(pio, pin);

pio_sm_set_consecutive_pindirs(pio, sm, pin, 1, true);

// init

pio_sm_init(pio, sm, offset, &c);

}

%}

main.c

#include "pico/stdlib.h"

#include "hardware/clocks.h"

#include "hardware/pio.h"

#include "toggle_125ns_200m.pio.h"

int main() {

stdio_init_all();

// 200MHz

set_sys_clock_khz(200000, true);

PIO pio = pio0;

uint sm = 0;

uint offset = pio_add_program(pio, &toggle_125ns_200m_program);

toggle_125ns_200m_program_init(pio, sm, offset, 0);

pio_sm_set_enabled(pio, sm, true);

while (1) tight_loop_contents();

}

書き込むとパルスが出る。

参考サイト