前提:GPSはスマホにとって重い処理

位置情報のリアルタイム取得は、

CPU負荷・電池消費・センサーアクセスが大きく、

OSが積極的に監視・制御する対象です。

特にランニング計測のように「長時間・連続」で位置情報を取得する場合、

設定しだいで OS 側が「高負荷アプリ」と判断し、

バックグラウンドプロセスを停止してしまいます。

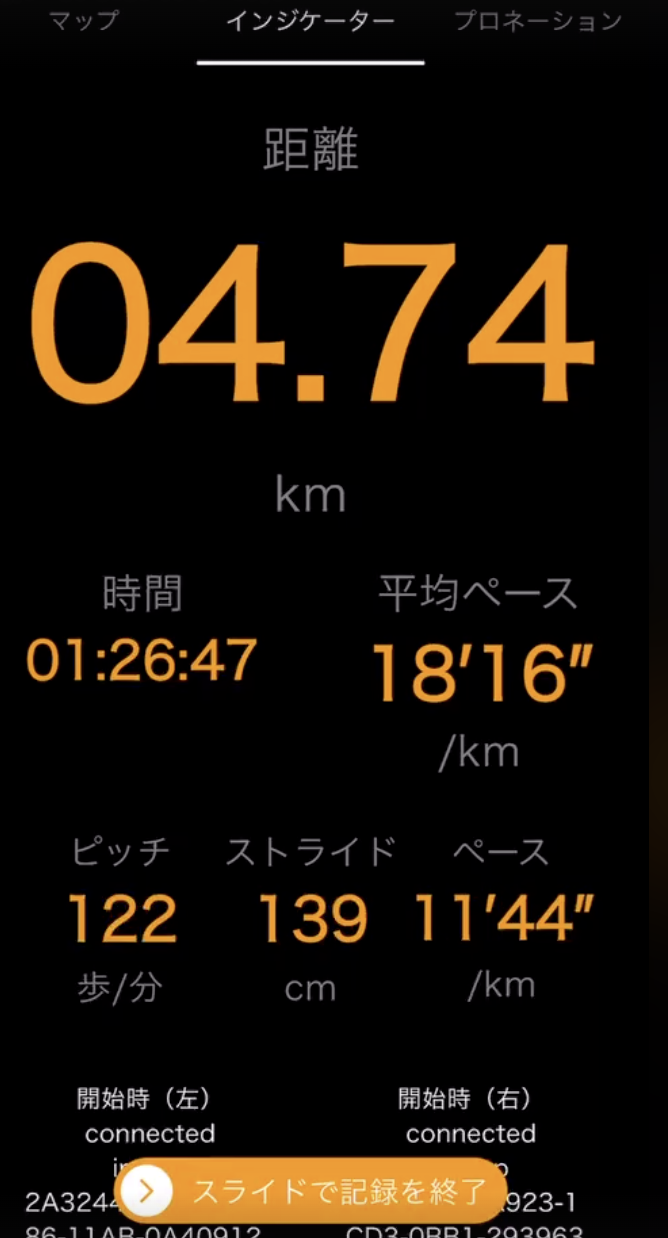

ORPHE TRACK の初期状態

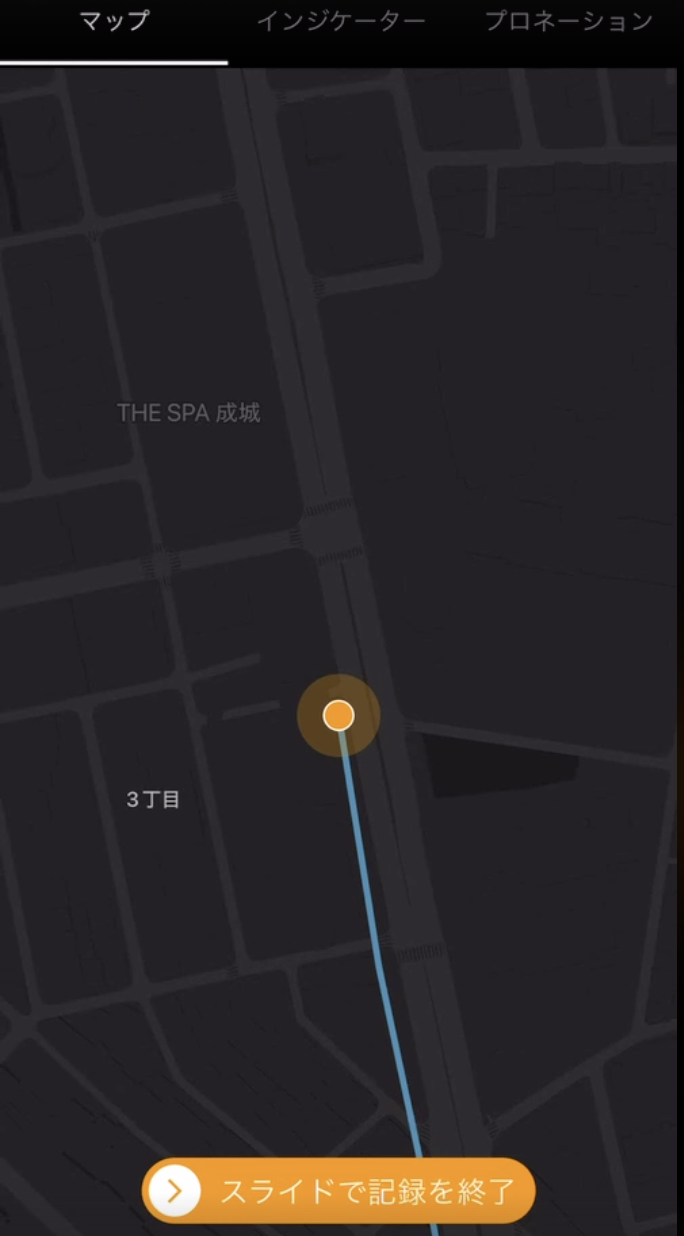

※アプリでは計測時に下記のようにランニング時の走行軌跡を記録

- geolocator を使用

- LocationAccuracy.high

- distanceFilter = 0m(デフォルト)

[distanceFilter = 0m(デフォルト)]

位置更新頻度:非常に高い → 電池消耗大・OS停止リスク高

移動軌跡イメージ:

●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (細かく連続で位置更新)

この状態だと、

iOS側の電池消耗が大きく、10分弱で OS によりアプリが停止する挙動を確認しました。

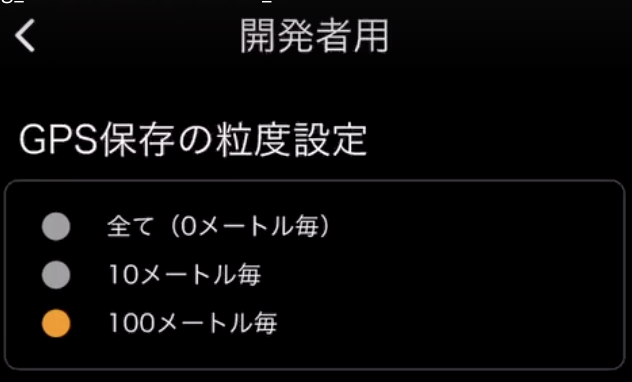

対策:distanceFilter を 10m に設定

※開発者版にてGPS粒度の調整機能をつくり、アプリが停止しないGPS粒度を検証。

位置更新の粒度を調整し、

無駄に高頻度で位置情報を取得しないようにしました。

[distanceFilter = 10m(ORPHE TRACK)]

位置更新頻度:適度 → 電池消耗低・OS停止リスク低

移動軌跡イメージ:

●---------●---------●---------●

(10mごとに位置更新)

結果

OS 停止メカニズムとの関係

前記事で示したように、

OS は「高負荷プロセス」を検知するとバックグラウンド優先度を下げ、

メモリ・バッテリー状況によってはプロセスを停止します。

GPSを高精度・高頻度で動かし続けると、

この「高負荷判定」に引っかかりやすくなります。

distanceFilter の調整は、

その高負荷判定を避けるための現実的な対策になりました。

保存処理との組み合わせ

GPSデータの書き込み処理も重くなりがちです。

記事1で触れたように、

- 通常時:masamune に保存

- バックグラウンド時:shared_preferences に保存(復帰時に復元)

という構成にすることで、

-

高頻度 GPS + 重い DB 書き込み

という“ダブルパンチ”を避けられるようになりました。

記事2のまとめ

-

GPSは電池消耗・OS停止リスクの観点で最も注意が必要な処理

-

geolocator の distanceFilter を 10m に設定することで、

ランニング用途に十分な精度を保ちながら、安定性を大きく向上できた -

位置情報取得と保存処理はセットで設計し、

バックグラウンド時は「粒度を落とす+書き込みを軽くする」が重要