前提

ここでの議論は、仕事やビジネスの場面での議論を想定しています。

特に、ある施策をする/しないという判断をめぐる議論にフォーカスしています。

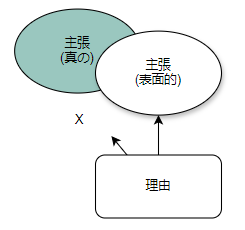

論証型反論とは、主張を支える根拠と根拠から主張への導出部分に対して、反論を行うことです。

主張型反論とは、主張そのものに反対することです。

ざっくりとした言葉の定義は以上です。より詳しい定義が気になる方は以下を参照いただけると幸いです。

議論のテクニック

テクニックには以下の4つがあります。

1. 伝達の技術

2. 傾聴の技術

3. 質問の技術

4. 検証の技術

1つずつ説明します。

伝達の技術

原案や反論を分かりやすく伝える技術。

-** 最初に話すことの全体像**(全ての要素と順序)を示す。

例:最初に、プロジェクトのテスターを増員するべき理由を述べます。次に、増員によりかかるコストを述べます。最後に、増員がプロジェクトに参加する時期を述べます。

- 並列している情報はナンバリングする。

- 項目ごとに見出しを付ける。例:「メリットの1つ目はテストの進行速度アップです。」

- 先に要点を述べる。例:「テスターの進捗の予実を示します。グラフをご覧ください。このグラフは...」

- リンクの説明では共通の言葉を使う。例:テスト担当者を増員すると、遅延を解消できます。テスト担当者を増員すると、一日あたりのテストケースの実行数が10個から30個になります。実行数が30個になれば、5日で遅延を解消できる見込みです。

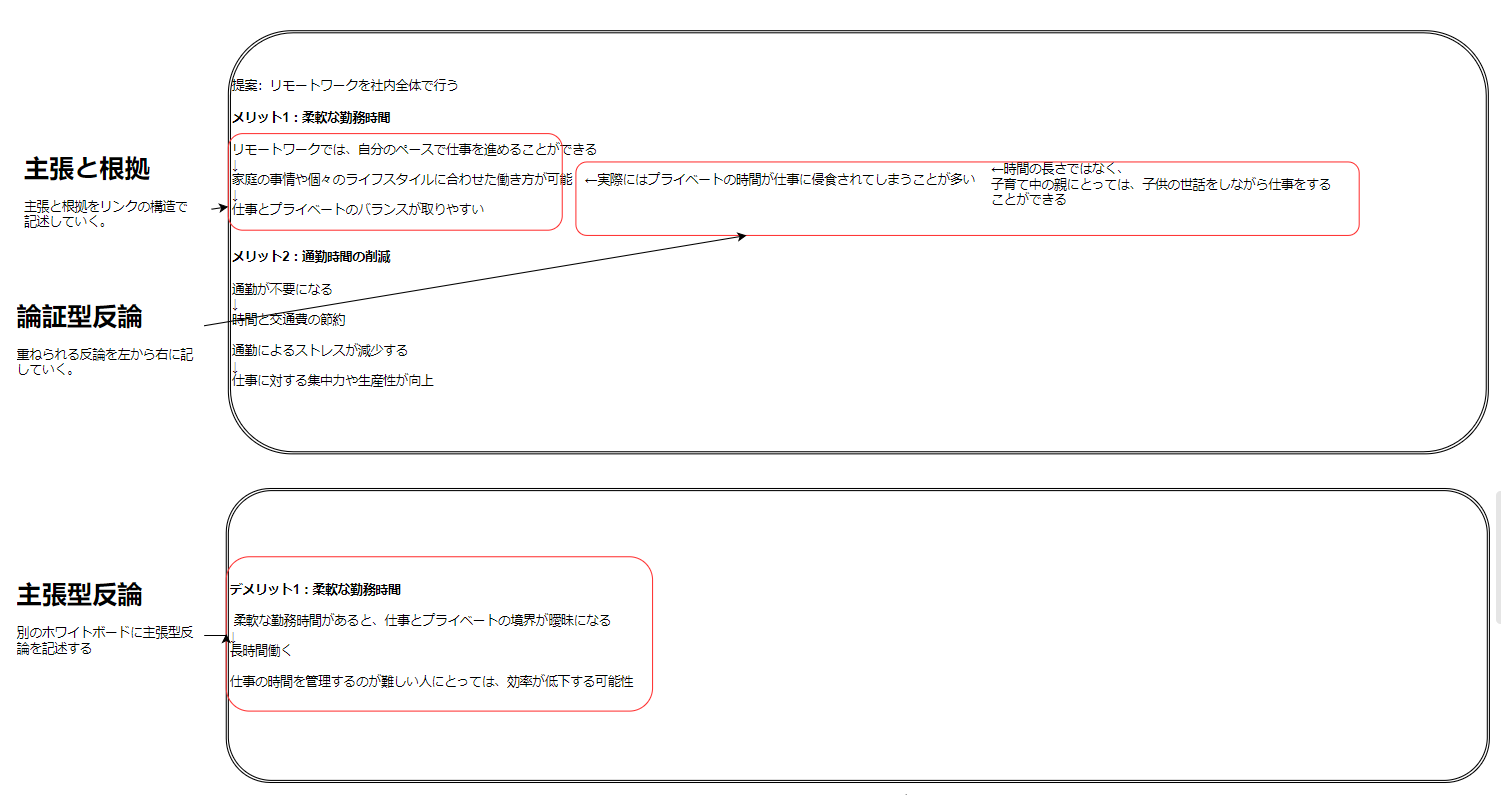

- 上記のテクニックを下図にまとめた。

傾聴の技術

論点を掘り出したり、先鋭化させるために、他人の主張を注意深く聞く。

-

実際の議論では複数の論点が同時に並行して議論される。それらを混乱しないように、論点がどう議論されているかを正しく聞き取る。そこから、原案や反論の根拠を聞き取る。

-

そのために、司会者(ファシリテーター)が議論の流れをメモにとる。この時、議論の参加者全員が確認できるようホワイトボードなどに書くのがよい。堀り下げるべき論点について問題提起したり、論点がそれたら修正を促す。メモの仕方は図を参照。

-

主張と、理由とデータと聞き分ける。まず、主張を特定する。そのあと、自分の頭の中で「なぜ?」と根拠を確認する。その根拠の中に理由とデータがあるかを確認する。さらに、理由をきいたら「なぜ?」ともう一歩背後にある根拠を確認する。

-

反論を聞く時は、反対論者が述べるべきことを予想しながら聞くと、論点がずれることを防げる。

質問の技術

論点を掘り出したり、先鋭化させるために、他人から情報を引き出す

- 論点を掘り出したり、先鋭化させたりするために、意味が分からない点、論点は質問する。また、決まった結論は質問を通じて共通認識を参加者の間で作る。

- 質問を利用して相手を攻める。相手の主張が根拠を伴っていない場合、根拠があるかを質問で聞く。あるいは、根拠の精度が低いことを責める。また、根拠が十分に主張を支えられていないことを質問する。さらに、クローズドクエスチョンにより相手の答えを誘導し、議論の方向性をコントロールすることができる。ただし、威圧的な印象を与えることがある。

検証の技術

論点を先鋭化するために、根拠が正しいかをチェックする。

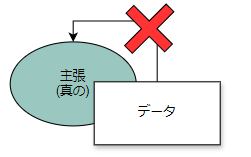

- 論証型反論では、根拠が根拠になっているかどうかを検証する必要がある。理由が根拠になっているかどうかをチェックする。理由が根拠になっていないの場合はリンクが欠けている場合と、主張を歪曲する場合がある。さらに、データが根拠になっているかもチェックする。データが根拠になっていない場合の例は、データで主張まで暗示して済ませてしまうが、データが主張を裏付けられていない場合である(例:日本の政治において、政治家の責任は重要だ。だが、A政治家は賄賂を行った)。

準備の技術

論点をちゃんと先鋭化するために、あらかじめ論点やデータを整理する。

- 議論の前に、施策のメリットとデメリットが生じること、あるいは生じないことを立証する方法を考える。原案を提示するならば、主張型反論への対策も準備しておく。

- データを準備する。メリット/デメリットが生じるという主張を支えるデータを仕入れておく。さらに、メリット/デメリットの大きさを主張するためのデータも必要。もしもデータが入手できないならば、大まかに推定する。推定の方法にはフェルミ推定がある。

- あなたが原案提示側ならば、反論側が述べるであろうデメリットに対する論証型反論を準備する。一方、反論側ならば、原案に対する主張型反論と論証型反論を準備する。

- 自分の主張を検証する、つまり根拠が主張を支えているか確かめる。

参考資料

論理が伝わる 世界標準の「議論の技術」 Win-Winへと導く5つの技法 (ブルーバックス 1914)