はじめに

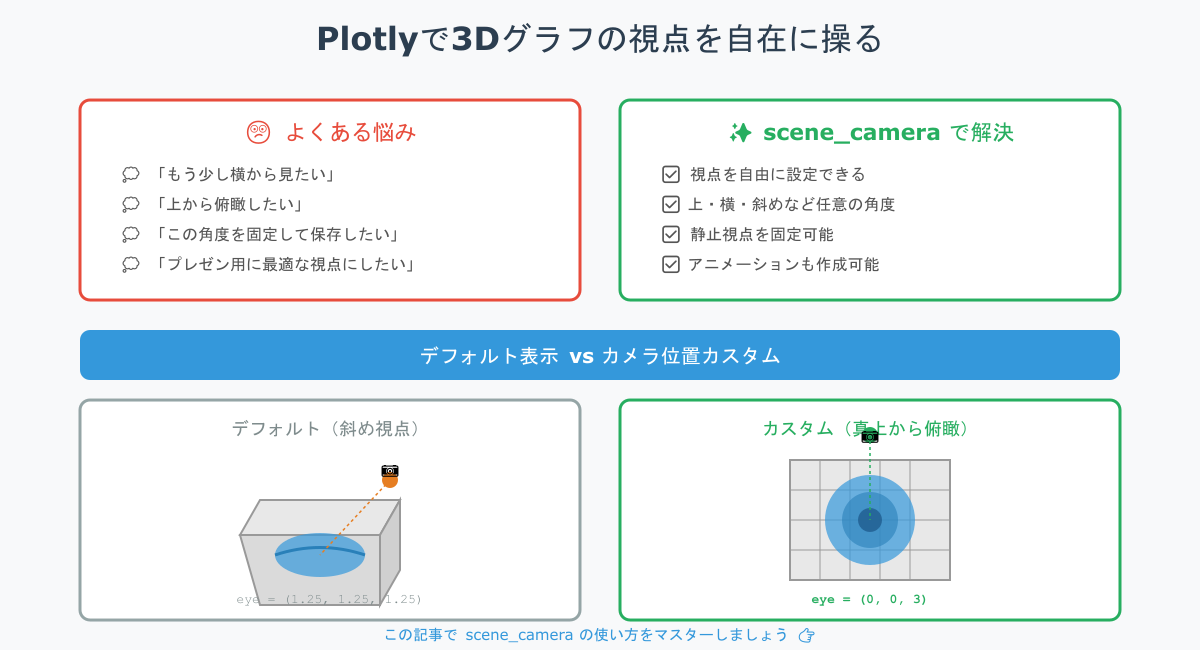

Plotlyで3Dグラフを描いていて、「もう少し横から見たい」「上から俯瞰したい」と感じたことはありませんか?

実は、カメラ位置を指定するだけで視点を自在にコントロールできるのです。

目的

- Plotlyの3Dグラフでカメラ位置(視点)を制御する方法を学ぶ

- 上・横・斜めなどの俯瞰を自由に切り替える

- 資料・レポート用に「静止視点を固定した3D図」を作る

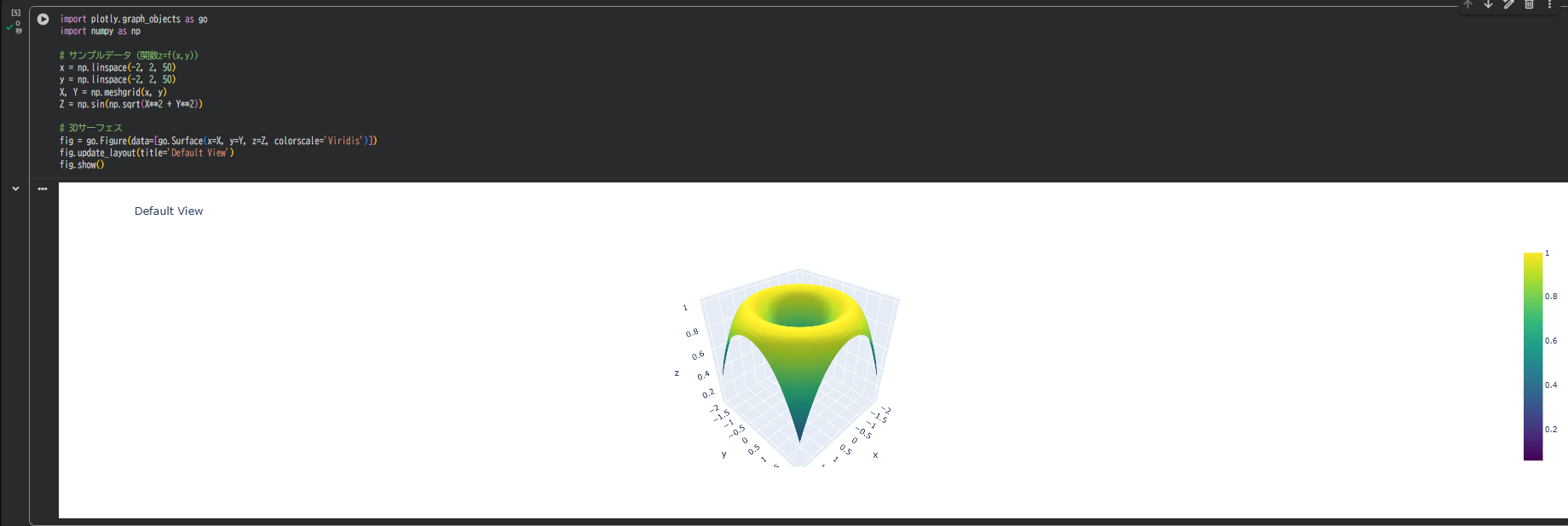

実装例:デフォルトの視点の3D表示

import plotly.graph_objects as go

import numpy as np

# サンプルデータ(関数z=f(x,y))

x = np.linspace(-2, 2, 50)

y = np.linspace(-2, 2, 50)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

Z = np.sin(np.sqrt(X**2 + Y**2))

# 3Dサーフェス

fig = go.Figure(data=[go.Surface(x=X, y=Y, z=Z, colorscale='Viridis')])

fig.update_layout(title='Default View')

fig.show()

Colabでもそのまま動作します。ここでは初期視点(左上斜め方向)で表示されます。

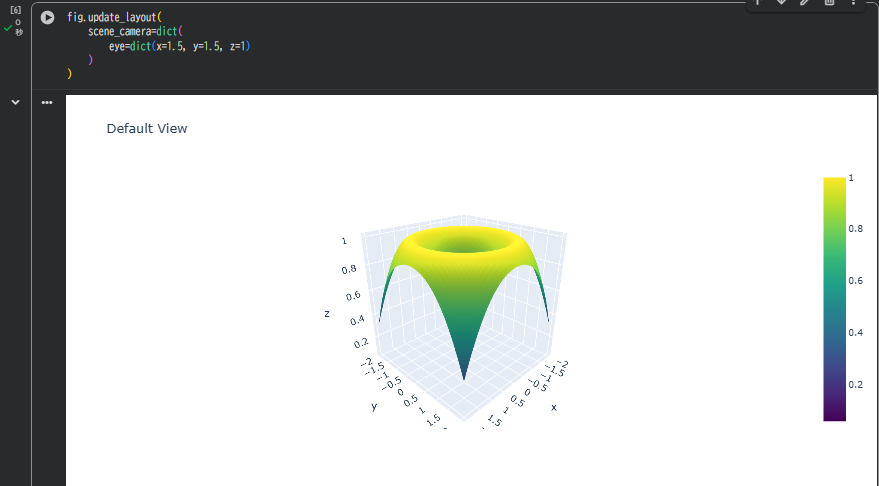

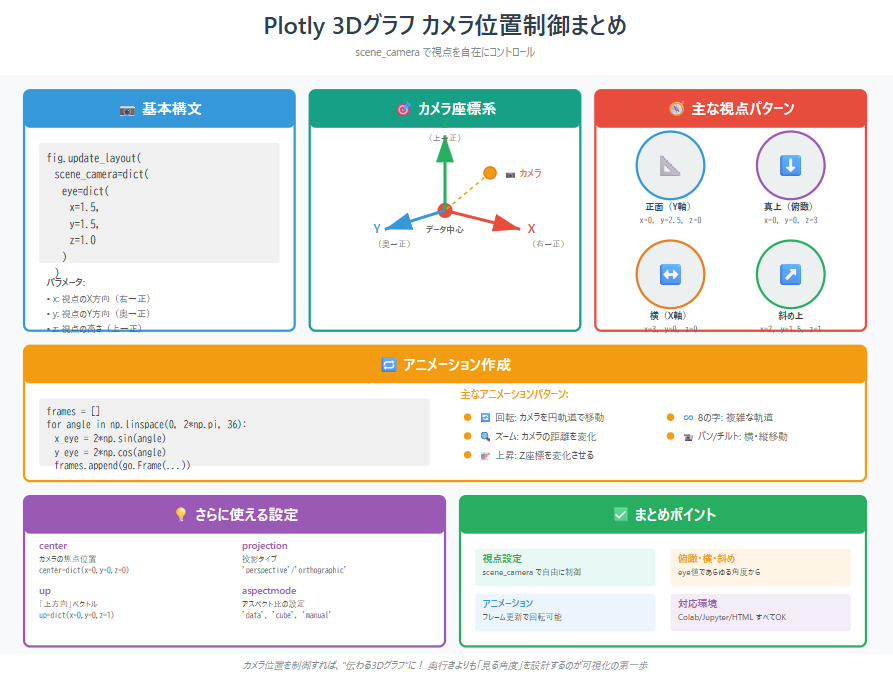

カメラ設定の基本構文

Plotlyの3Dカメラ設定はscene_cameraに辞書形式で指定します。

fig.update_layout(

scene_camera=dict(

eye=dict(x=1.5, y=1.5, z=1)

)

)

パラメータ一覧

| パラメータ | 意味 |

|---|---|

| eye.x | 視点のX方向位置(右→正) |

| eye.y | 視点のY方向位置(奥→正) |

| eye.z | 視点の高さ(上→正) |

デフォルトはeye=dict(x=1.25, y=1.25, z=1.25)です。

値を変えるだけで「カメラの位置」が動きます。

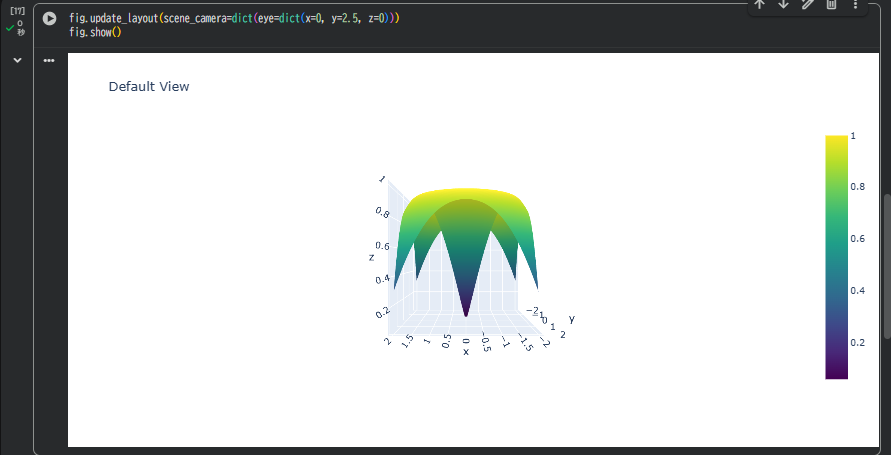

視点をいろいろ変えてみよう

正面(Y軸方向から)

fig.update_layout(scene_camera=dict(eye=dict(x=0, y=2.5, z=0)))

fig.show()

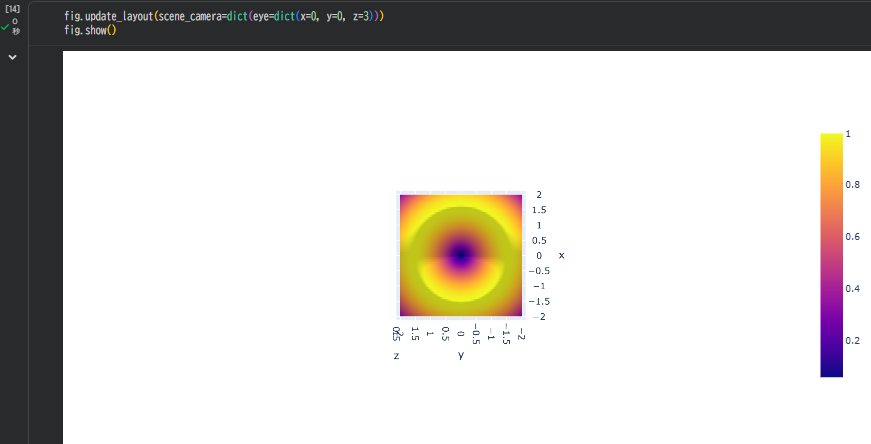

真上から(俯瞰ビュー)

fig.update_layout(scene_camera=dict(eye=dict(x=0, y=0, z=3)))

fig.show()

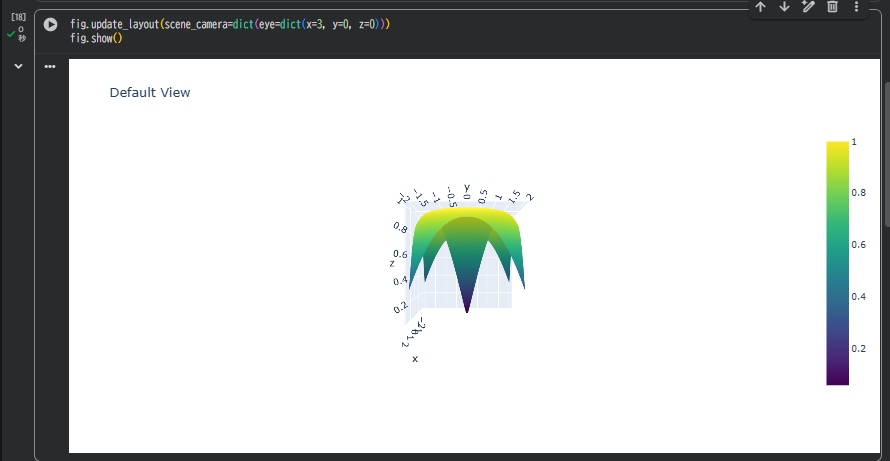

横から(X軸方向)

fig.update_layout(scene_camera=dict(eye=dict(x=3, y=0, z=0)))

fig.show()

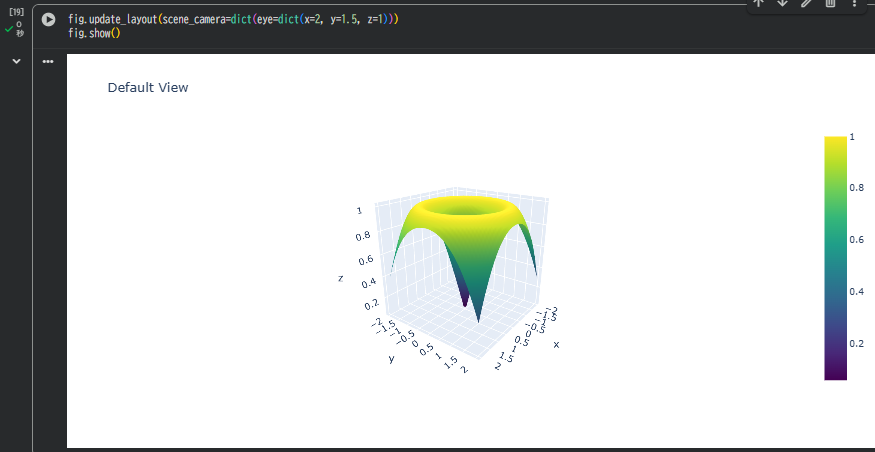

斜め上から(自然なパース)

fig.update_layout(scene_camera=dict(eye=dict(x=2, y=1.5, z=1)))

fig.show()

eyeの数値を変えるだけで、カメラを空間内で自由に動かせます。

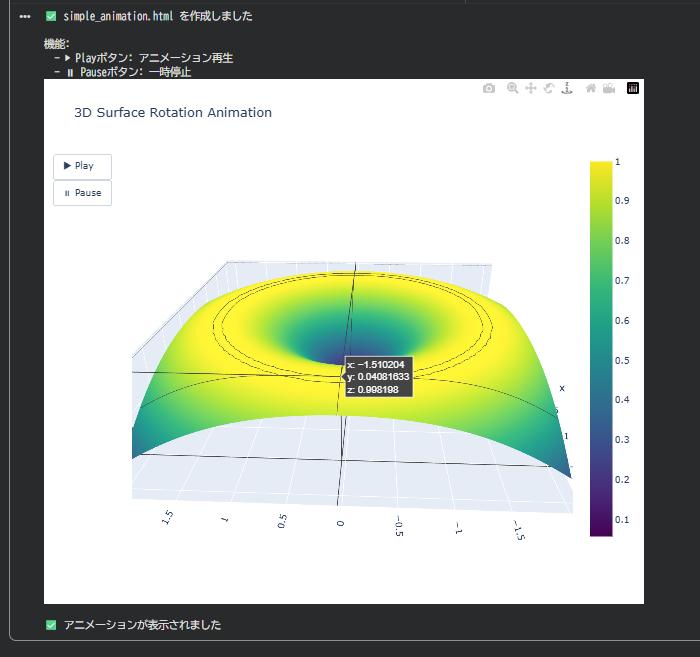

回転アニメーションを作る

"""

Plotly frames機能のアニメーション

"""

import plotly.graph_objects as go

import numpy as np

# サンプルデータ

x = np.linspace(-2, 2, 50)

y = np.linspace(-2, 2, 50)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

Z = np.sin(np.sqrt(X**2 + Y**2))

# フレーム作成

frames = []

for angle in np.linspace(0, 2*np.pi, 36):

x_eye = 2*np.sin(angle)

y_eye = 2*np.cos(angle)

frames.append(go.Frame(

layout=dict(scene_camera=dict(eye=dict(x=x_eye, y=y_eye, z=1)))

))

fig = go.Figure(data=[go.Surface(x=X, y=Y, z=Z, colorscale='Viridis')], frames=frames)

fig.update_layout(

title="3D Surface Rotation Animation",

width=800,

height=700,

scene=dict(aspectmode='data'),

updatemenus=[

{

"type": "buttons",

"showactive": False,

"buttons": [

{

"label": "▶ Play",

"method": "animate",

"args": [None, {

"frame": {"duration": 100, "redraw": True},

"fromcurrent": True,

"transition": {"duration": 0},

"mode": "immediate"

}]

},

{

"label": "⏸ Pause",

"method": "animate",

"args": [[None], {

"frame": {"duration": 0, "redraw": False},

"mode": "immediate",

"transition": {"duration": 0}

}]

}

]

}

]

)

# 保存と表示

fig.write_html('simple_animation.html')

print("✅ simple_animation.html を作成しました")

print("\n機能:")

print(" - ▶ Playボタン: アニメーション再生")

print(" - ⏸ Pauseボタン: 一時停止")

try:

fig.show()

print("\n✅ アニメーションが表示されました")

except:

print("\n⚠️ ブラウザでHTMLファイルを開いてください")

eyeを時間で動かすことで、カメラが回転するアニメーションを作成できます。

さらに使える視点設定Tips

| 設定 | 説明 |

|---|---|

| center | カメラの焦点位置(データの中心をズラすと効果的) |

| up | 「上方向」ベクトルを指定(Z軸以外を上にできる) |

| projection | perspective(遠近あり)or orthographic(平行投影) |

| aspectmode | 'data', 'cube', 'manual' など比率設定 |

例:CAD風の正射投影表示

fig.update_layout(

scene_camera=dict(

eye=dict(x=2, y=2, z=0.8),

center=dict(x=0, y=0, z=0),

up=dict(x=0, y=0, z=1),

projection=dict(type='orthographic')

)

)

複数シーンに共通設定(テンプレート化)

def set_camera(fig, x=1.5, y=1.5, z=1, title="3D View"):

fig.update_layout(

title=title,

scene_camera=dict(eye=dict(x=x, y=y, z=z)),

scene=dict(aspectmode='data')

)

return fig

関数化しておくと、Surface/Scatter/Line どれでも統一的に視点を適用できます。

トラブルシュート

| 症状 | 対処 |

|---|---|

| グラフが歪む | aspectmode='data' を追加 |

| 視点が反映されない | scene_camera のスペルを確認(typo注意) |

| 上下が逆に見える | up=dict(z=-1) になっていないか確認 |

まとめ

カメラ視点を設定することで、3Dグラフの印象は大きく変わります。

scene_camera=dict(eye=dict(x,y,z))を使えば、俯瞰・横・斜めなど自由な角度からの表示が可能です。

さらにフレーム更新による回転アニメーションや、projection・center・upを組み合わせた高度な制御も行えます。

ColabやJupyter、HTML出力にも対応しており、「伝わる3D可視化」の基礎となる設定です。

参考情報