はじめに

Mappleの法務局地図ビューワを眺めていたところ、周囲と形状があわずに位置がずれていると思われる区画を発見しました。どのようにしたら修正できるか試行してみました。

環境

Windows PC

QGIS (ver 3.34.2)

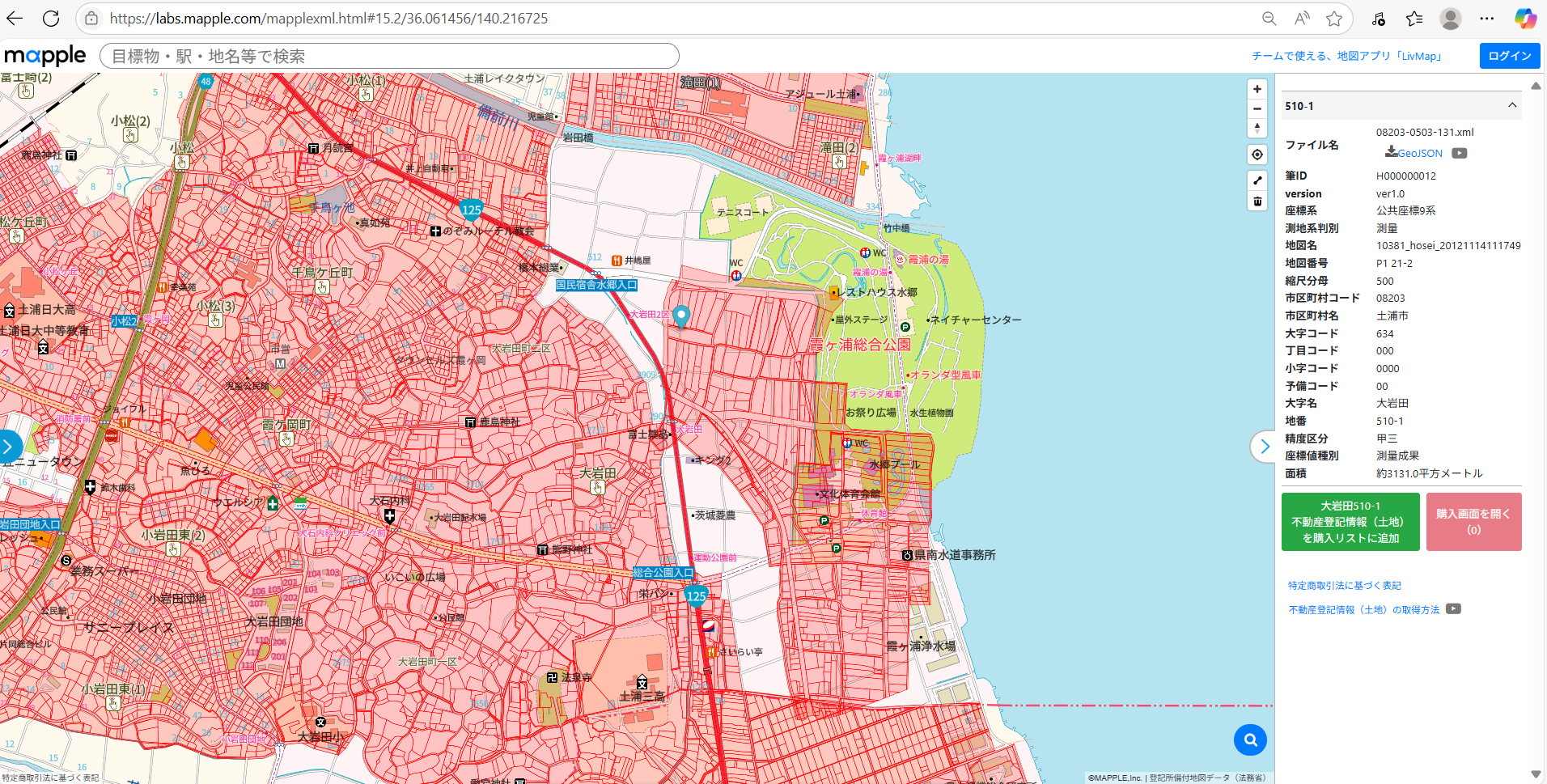

事象

土浦市大岩田の地図XMLのうち、08203-0503-131.xml ( 10381_hosei_20121114111749の地図、地図番号P1 11-4 ) が周囲比べて南東方向にずれている。

ただし、周辺にある以下の地図XML:地図名のデータは適切に見えます。ファイル名から想像するに2012年の11月14日ころに補正パラメータをあてる作業していたのでしょうか。

- 08203-0503-123.xml:10369_hosei_20121114111048

- 08203-0503-129.xml:10378_hosei_20121114111549

- 08203-0503-130.xml:10380_hosei_20121114111657

- 08203-0503-169.xml:10837_hosei_20121120091933

- 08203-0503-170.xml:10854_hosei_20121120092856

考察

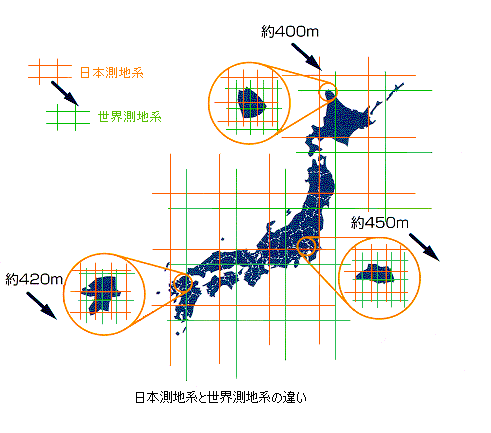

国土地理院のページをみると、「日本測地系の経緯度で表されている地点を、世界測地系の経緯度で表わすと、東京付近では、経度が約-12秒、緯度が約+12秒変化します。これを距離に換算すると、北西方向へ約450mずれることに相当します。」という説明があります。

日本測地系から世界測地系に移行するにあたり、座標の格子は南東に450メートル程度ずれると理解できます。したがって、座標値の変換が漏れてしまい測地系定義だけ更新されると座標の格子の移動にひっぱられて南東方向に移動してしまうということになります。ざっと見たところ、今回の方向と距離はそのくらいなので、元データ座標の変換漏れの可能性があるのではないかと思います。

図の出典: 国土地理院 https://www.gsi.go.jp/LAW/G2000-g2000-h3.htm

実験

データのダウンロード

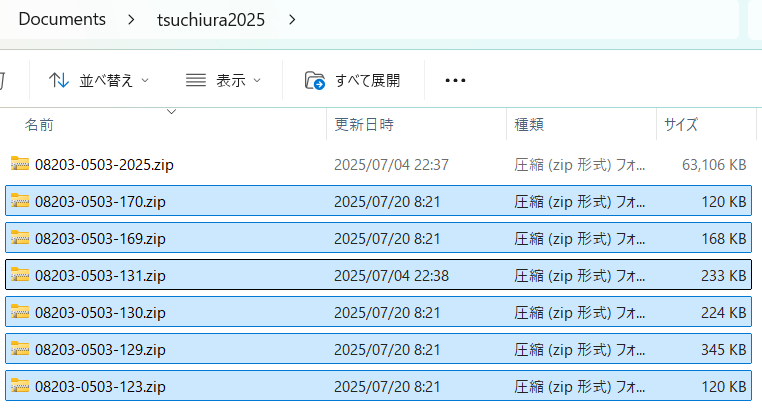

Mappleでは2025年度版の地図XMLを使っているのか2024年度版を使っているのかわからなかったのですが、2025年度版の地図XML、土浦市の部分をG空間情報センターからダウンロードしました。

データの表示

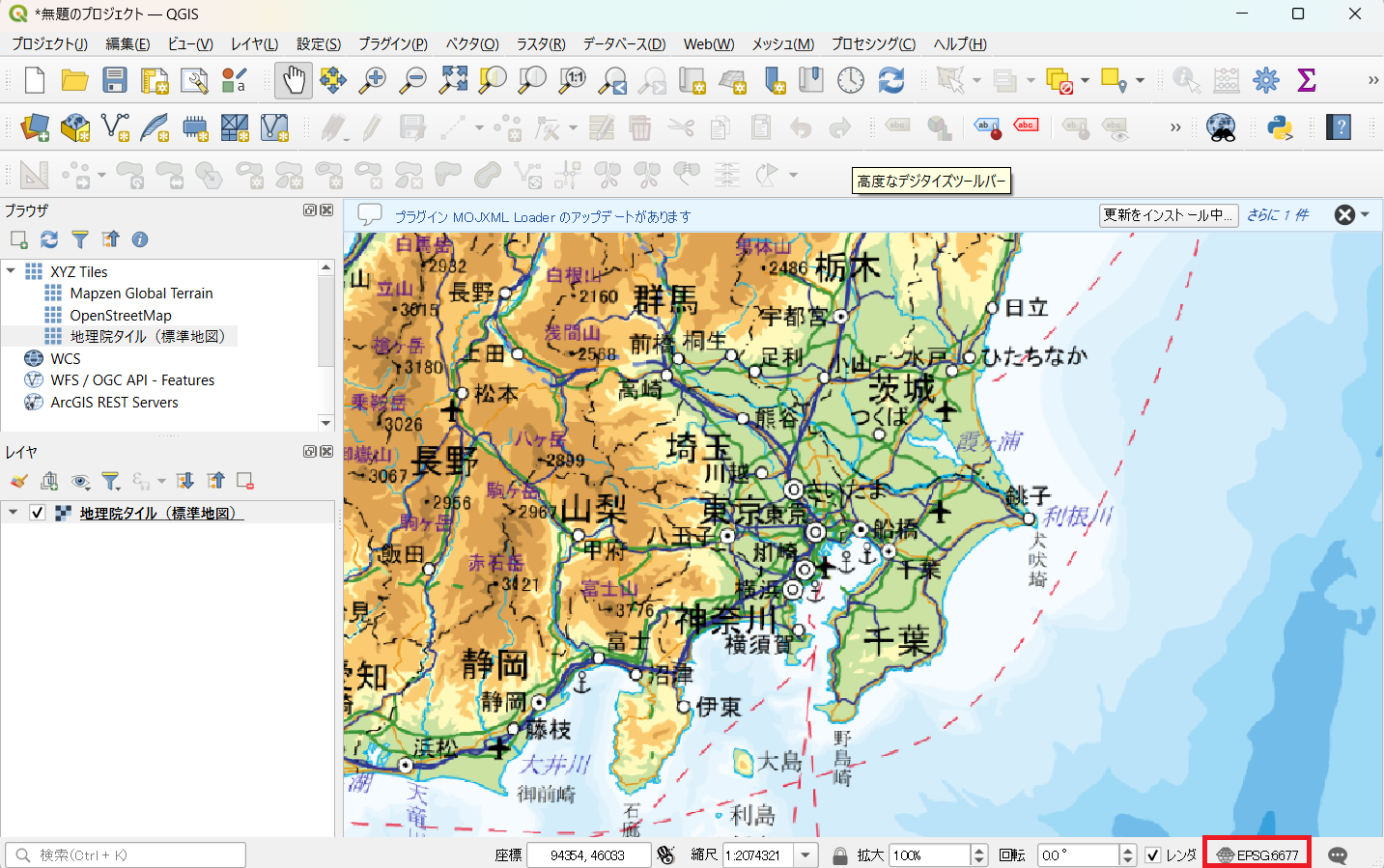

まずは地図XMLを表示させます。公共座標系(平面直角座標系第9系、日本測地系なのでEPSGコードは6677)です。

- 08203-0503-123.xml:10369_hosei_20121114111048

- 08203-0503-129.xml:10378_hosei_20121114111549

- 08203-0503-130.xml:10380_hosei_20121114111657

- 08203-0503-131.xml:10381_hosei_20121114111749

- 08203-0503-169.xml:10837_hosei_20121120091933

- 08203-0503-170.xml:10854_hosei_20121120092856

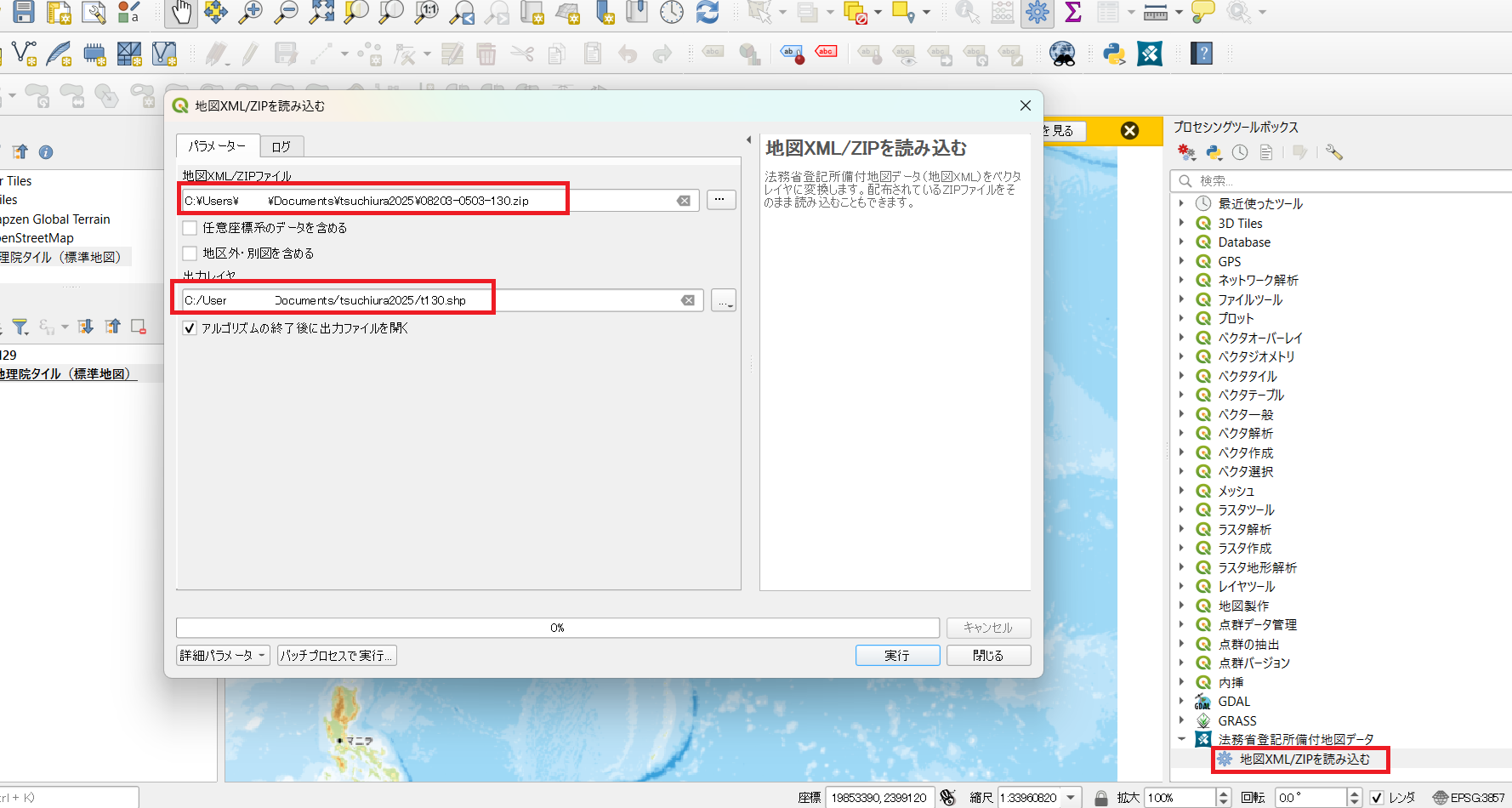

土浦市の地図XMLのパッケージから対象の番号のファイルをコピーしてきます。QGISプラグインは二重ZIPの二つ目は読んでくれるので、もう一段階(地図XMLファイルまで)解凍しなくても大丈夫です。

QGISを開き、地理院の画像タイルを背景にします。プロジェクトの投影法がウェブメルカトルの3857の投影法になるので、6677に変更しておきます。(右下の投影ボタンをクリックして投影法を選択するだけでOKです。)

続いてXMLリーダーのプラグインでデータを読み込みます。このとき、プラグインのクラッシュが連発しました。どうもインポート前にプロジェクトの投影法を変更しているとクラッシュするようです。投影法は最初はいじらないでファイルを読み込んだあとに変更しましょう。前のステップで開いたプロジェクトは廃棄して新規に作業を行います。

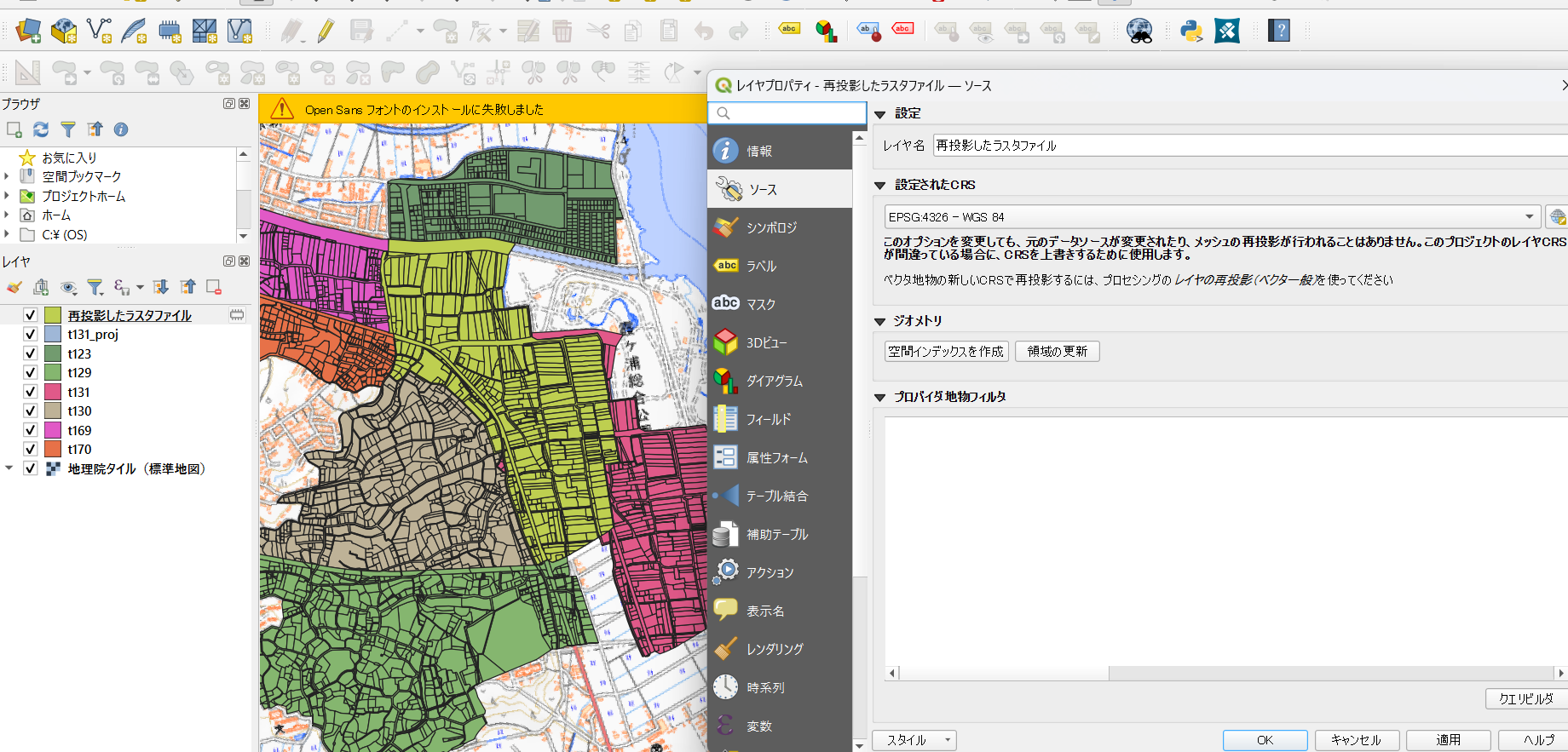

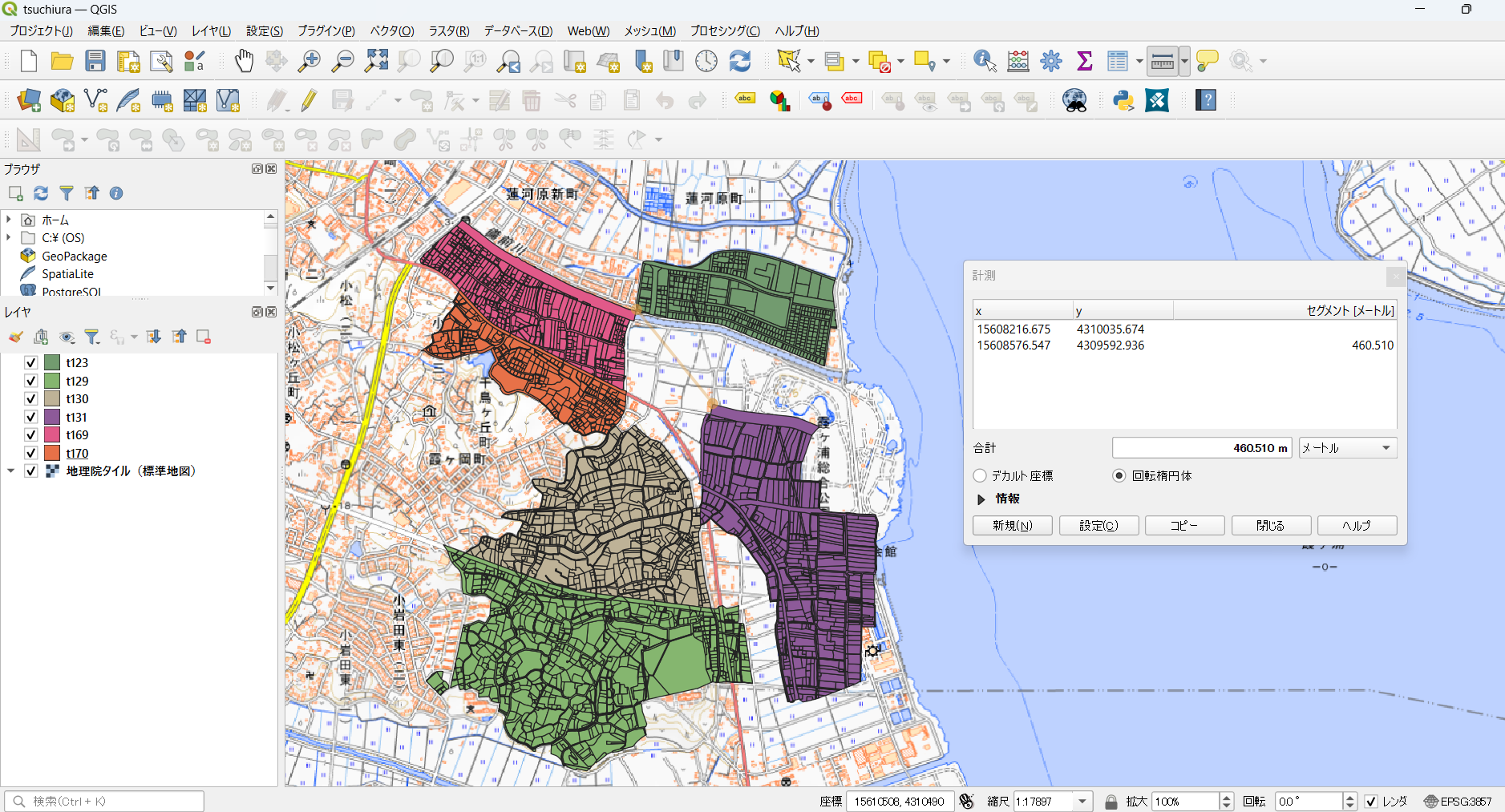

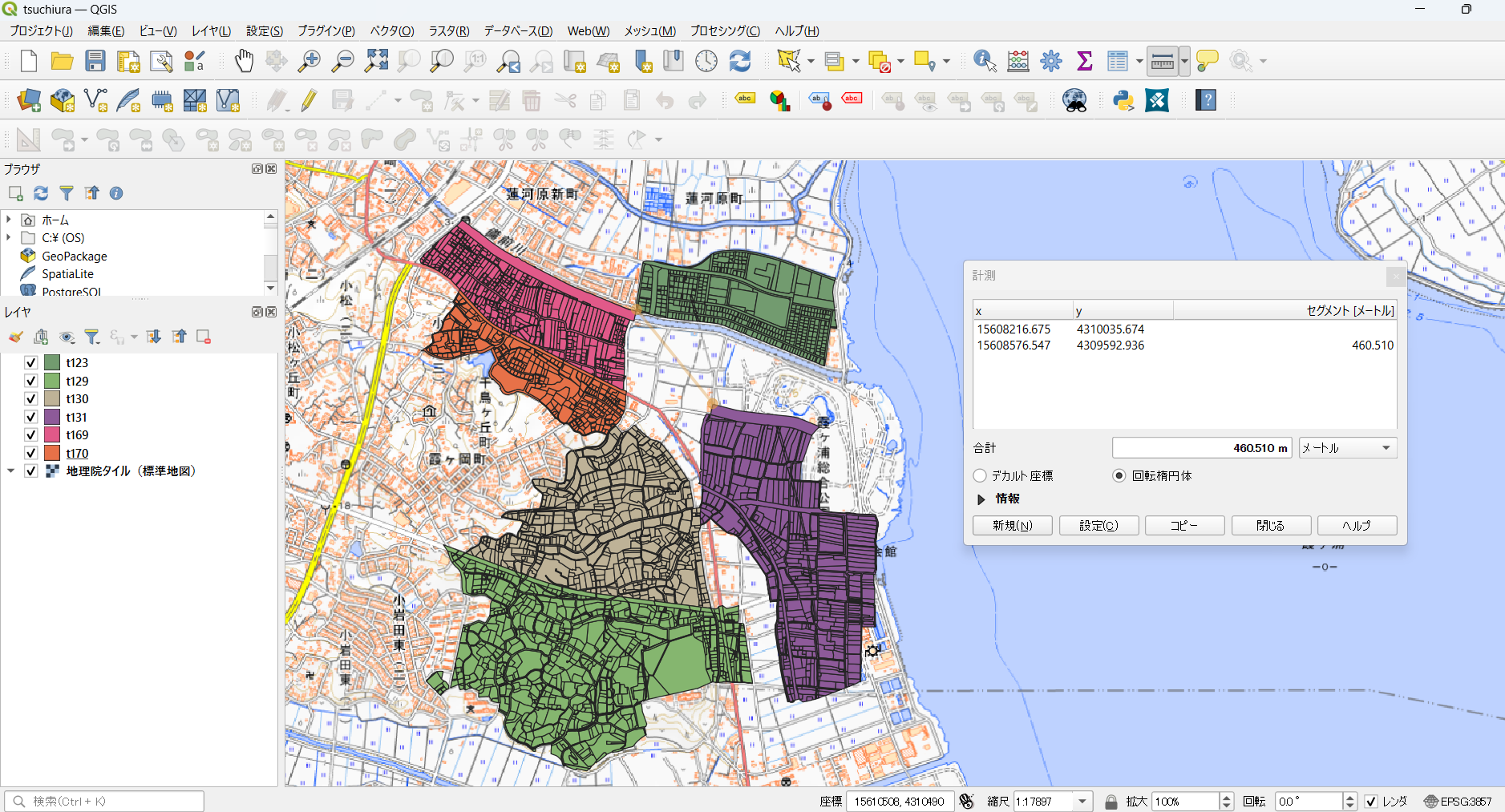

何度かクラッシュしましたが、こうしていくつかの地図XMLをインポートしました。紫色の t131.shp は 08203-0503-131.xml をインポートしたものですが、ほかのものと比べると460メートル程度ずれています。

投影法の調整

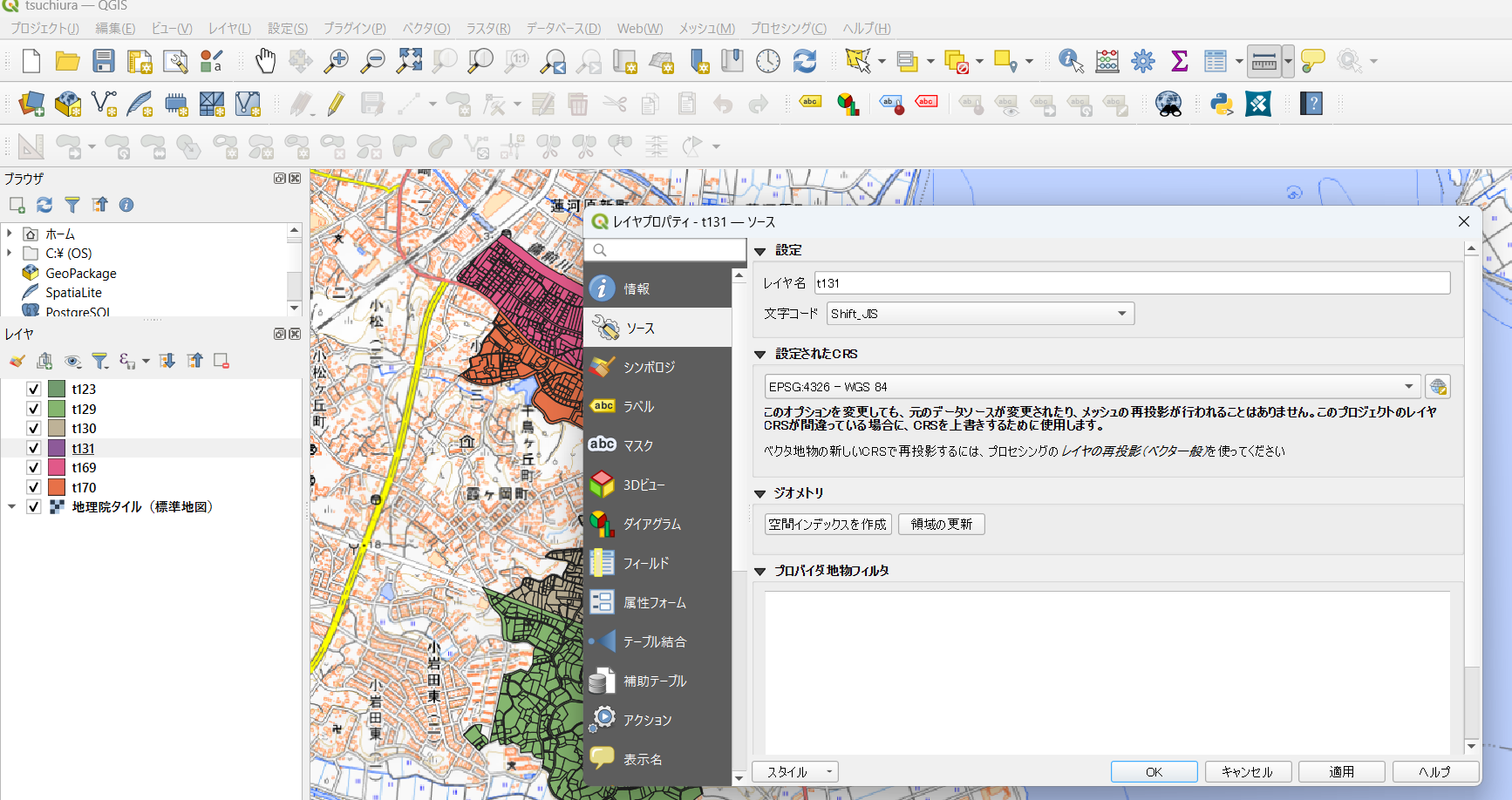

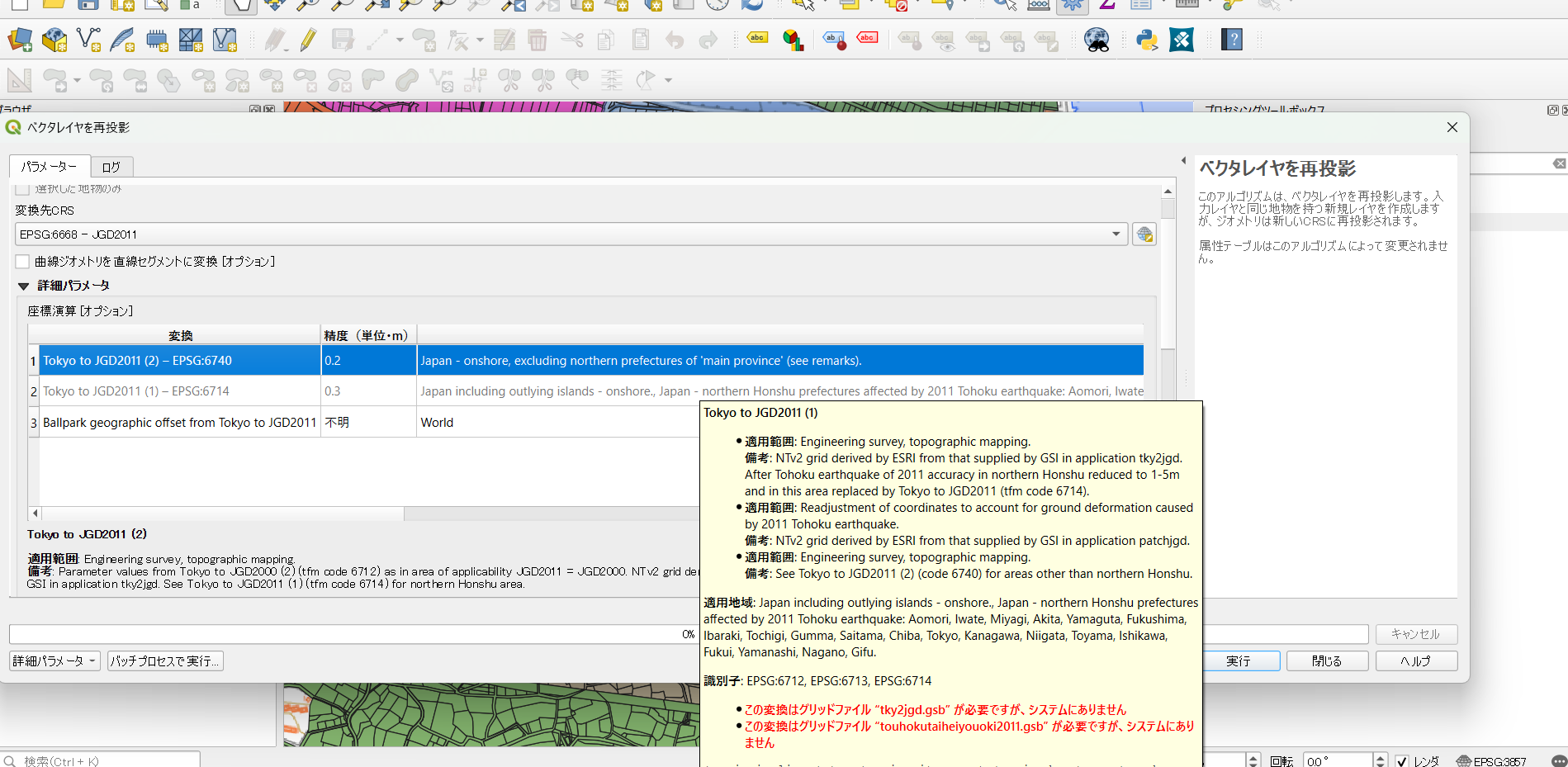

コンバーターでインポートした地図XMLデータは自動的に緯度経度に変換されています。プロパティをみると定義はWGS84(EPSG:4326)になっておりますが、本当はJGD2011の緯度経度座標(EPSG:6668)なのではないかと想像しました。

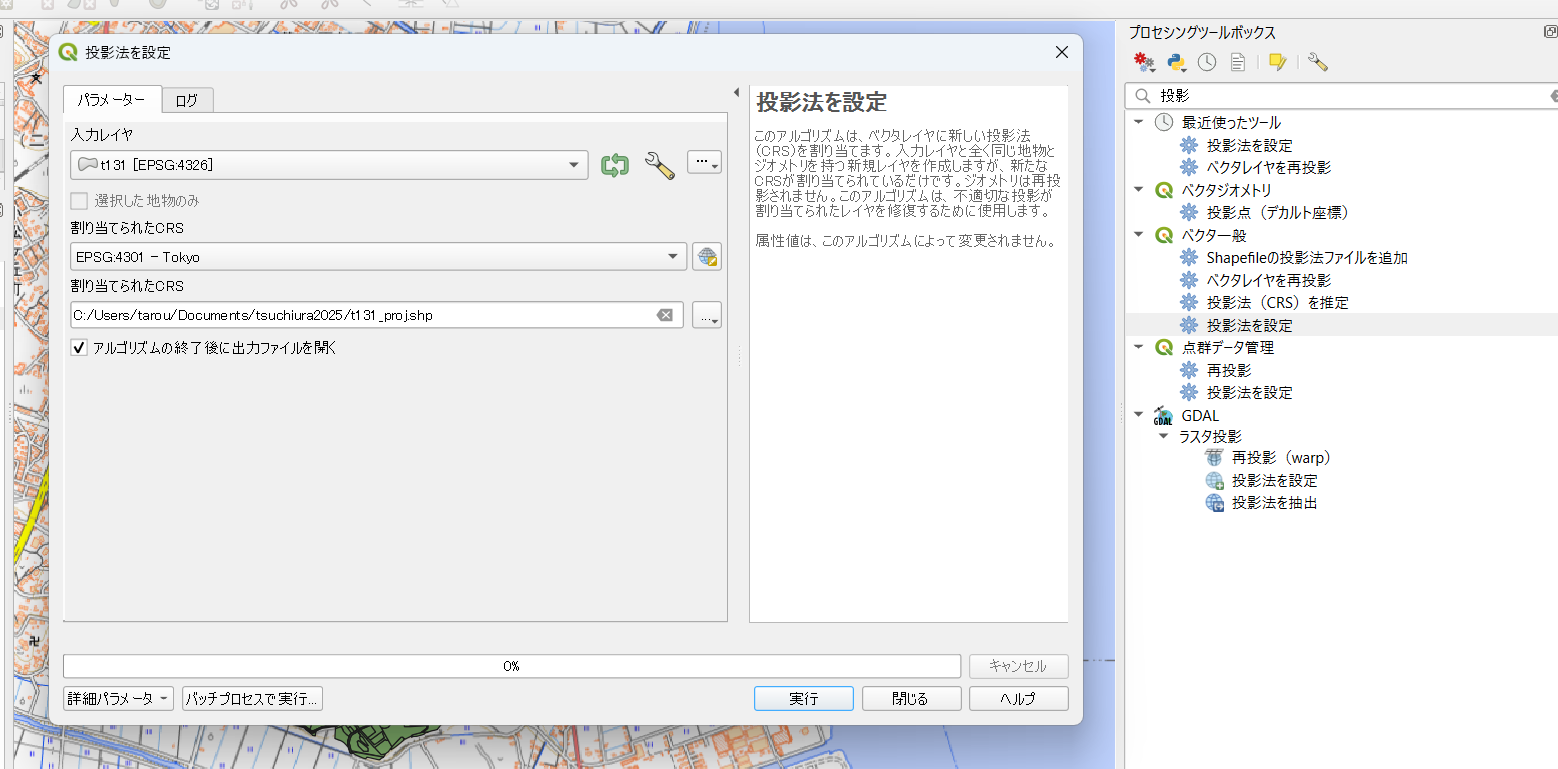

もしも世界測地系の変換パラメータの適用漏れであれば座標は古い座標(TOKYO Datum)なのでEPSGは4301になります。試しに古い座標系を再定義してみることにします。プロセッシングツールボックスから「投影法を設定」を選びます。EPSGコードを4301にします。出力成果はt131_projというファイル名にします。この操作では投影法定義を修正しているだけでデータの座標値自体は変わりません。

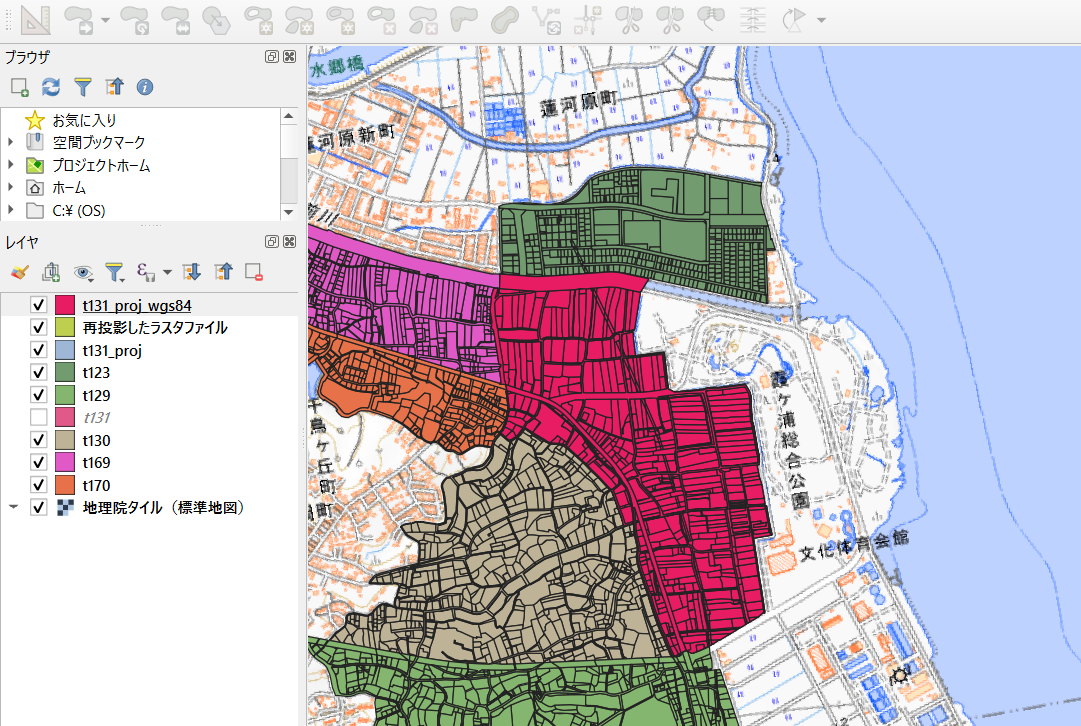

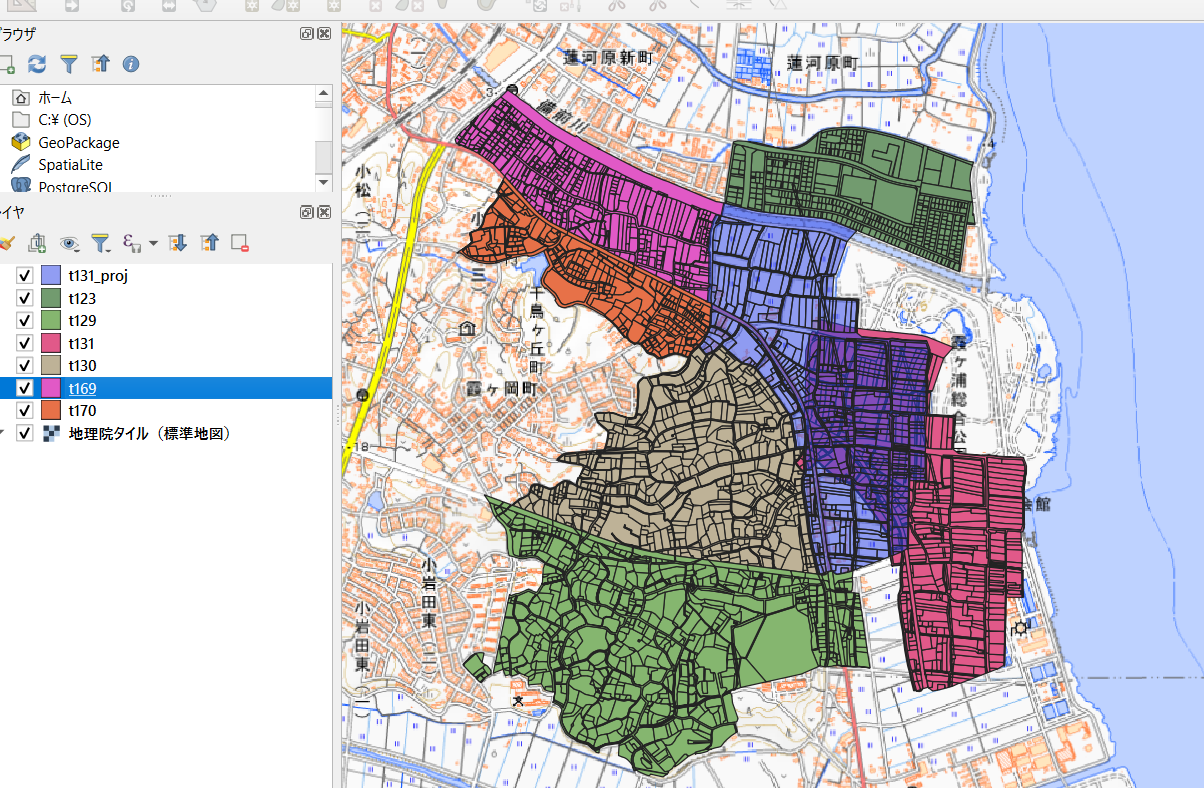

その結果、下図のようになりました。水色で示すt131_projのデータは周辺のものと見比べて正しいと思われる位置に来ました。

ここからデータを投影してJGD2011に変換しようとしたのですが、私は関係ファイルを持っていません。どうもJGD2011に変換するのは難しそうです。

座標変換ツールとして、少し古いですがTKY2JGD(飛田,2002)を確認してみましたがプログラム自体は配布をやめており、HPでの座標系さんだけになっていました。しかし国土地理院時報を確認したところ、このプログラムでは地表面を念頭にしており、3次メッシュごとに緯度経度の差分を与えていることがわかりました。1km四方のdx,dyがほぼ一定なので、町字レベルであれば一定量のdx,dyで移動すればいいと思われます。公共座標は緯度経度ではないので投影法によるゆがみもあると思いますが、土地の筆がおおよそどこに配置されるかということの確認にはサブメーターの精度は不要と思います。

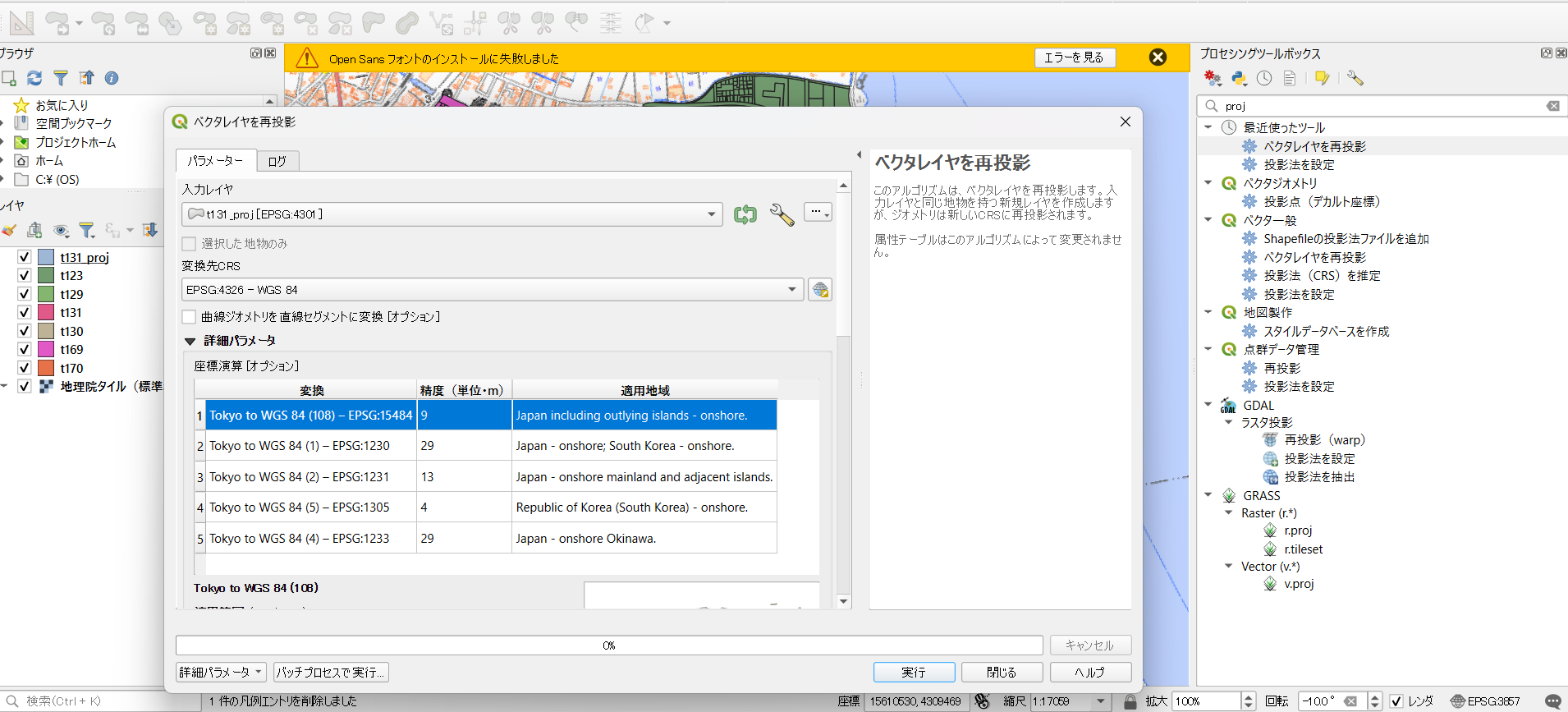

それであればむしろWGS84への変換でもいいのではないかと思い、東京測地系からWGS84に投影変換することにしました。

プロセッシングツールの「ベクトルレイヤを再投影」を使ってWGS84の座標に変換しました。

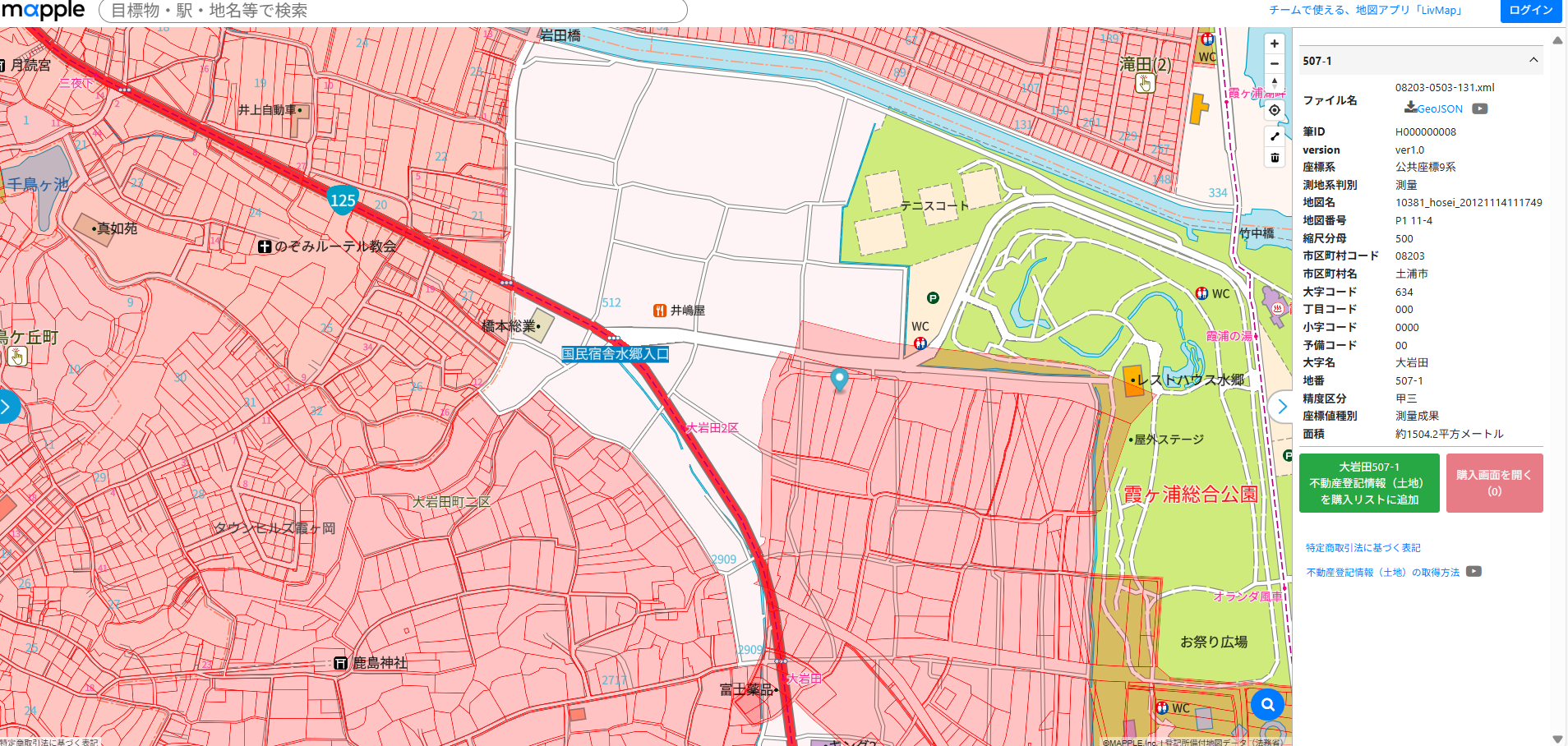

こうして、WGS84でのそれなりの位置に来ているデータを得ました。(下図黄色っぽい黄緑。)

暫定ファイルなので、SHPとしてエクスポートしておきます。赤で示すようなデータを得ることができました。少し乱暴ですが投影法定義をJGD2011に書き換えても数メートルの誤差に入ってくると思います。

まとめ

今回の作業で、下の図の紫のグループが再投影され、下の下の図の赤っぽい色のグループのように位置が適切に調整されました。

謝辞等

今回、データの修正についてメモしましたが、全体として地図XMLが公開されているからこそできる検証でした。法務省の皆様に感謝します。

また、20年以上前に公表された「世界測地系移行のための座標変換ソフトウェア”TKY2JGD”」も参考になりました。名著ですね。

参考資料