昨日ベルサール羽田空港で行われたアーキテクチャConference2025のDay2についてレポート記事です。(Day1は仕事の都合で行けなかった... ![]() )

)

全体の雰囲気などを緩く伝えていく感じなので、気軽に見ていただければと思います。

このカンファレンスはとても有意義に感じたので、この記事を通してアーキテクチャConferenceに興味を持つ人が増え、来年の参加者が増えてくれれば良いなと思います。

会場の雰囲気

入口付近にカンファレンス名と協賛企業の書かれた幕があったのですが、これを見ても分かる通りとても多くの企業が協賛しています!

なので、会場内に様々な企業のブースがあり、いろいろな業界・技術を持つの方たちと話をすることができました。

自分はやらなかったのですが、各企業ブースでもらえるスタンプを集めるとできる豪華ガチャなんていうのもありました

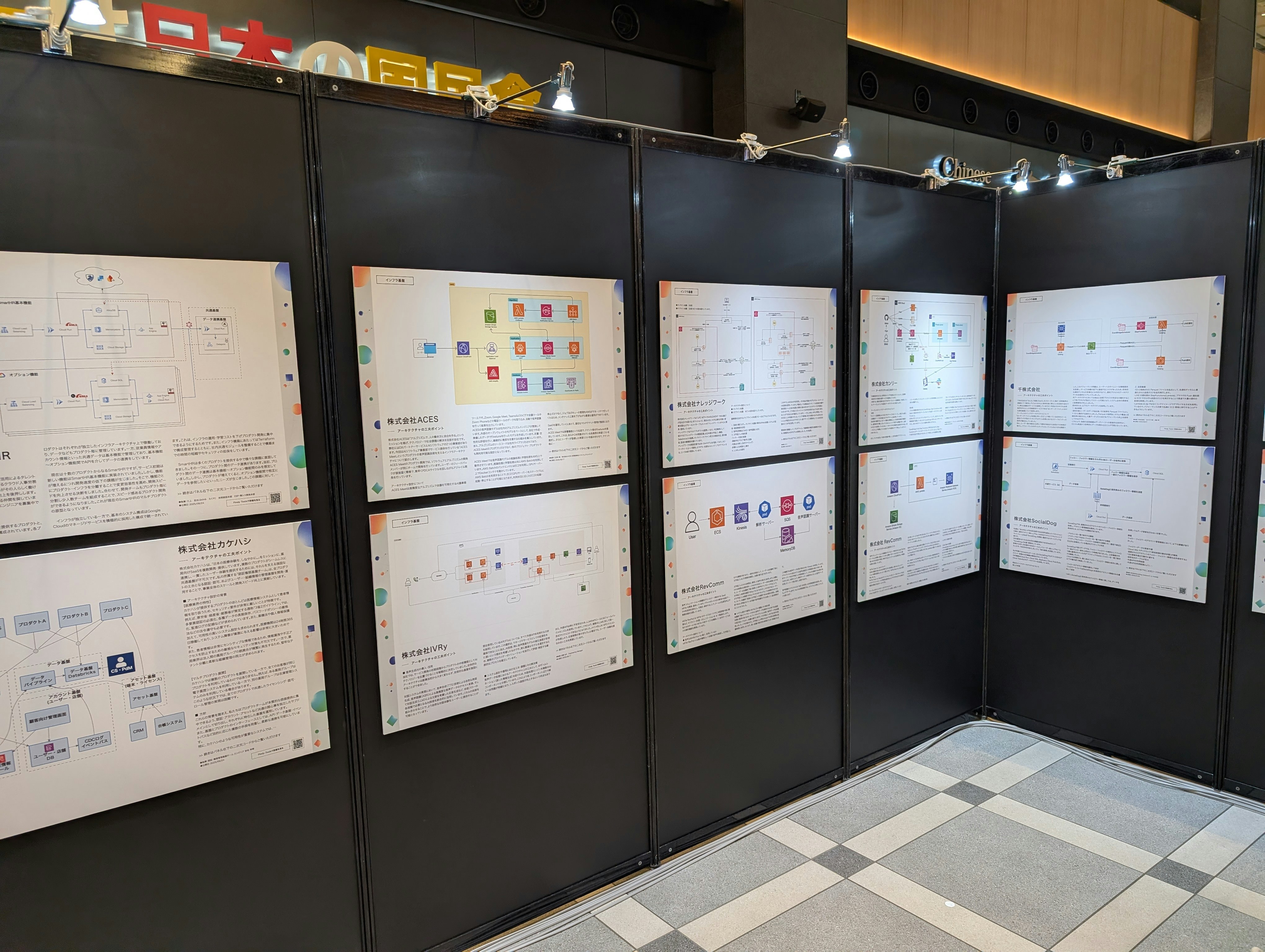

個人的にとても興味深かったのが、各企業のサービスのインフラ構成図の掲示板!

自分が携わるサービスと同じようにAWSのみの構成もあれば、場合によってGCPとAWSを使い分けているところもあったり、とても面白かったです

企業ブースが横にあったので、インフラ構成について聞きたいことがあればすぐに聞きに行けるところも良かったです

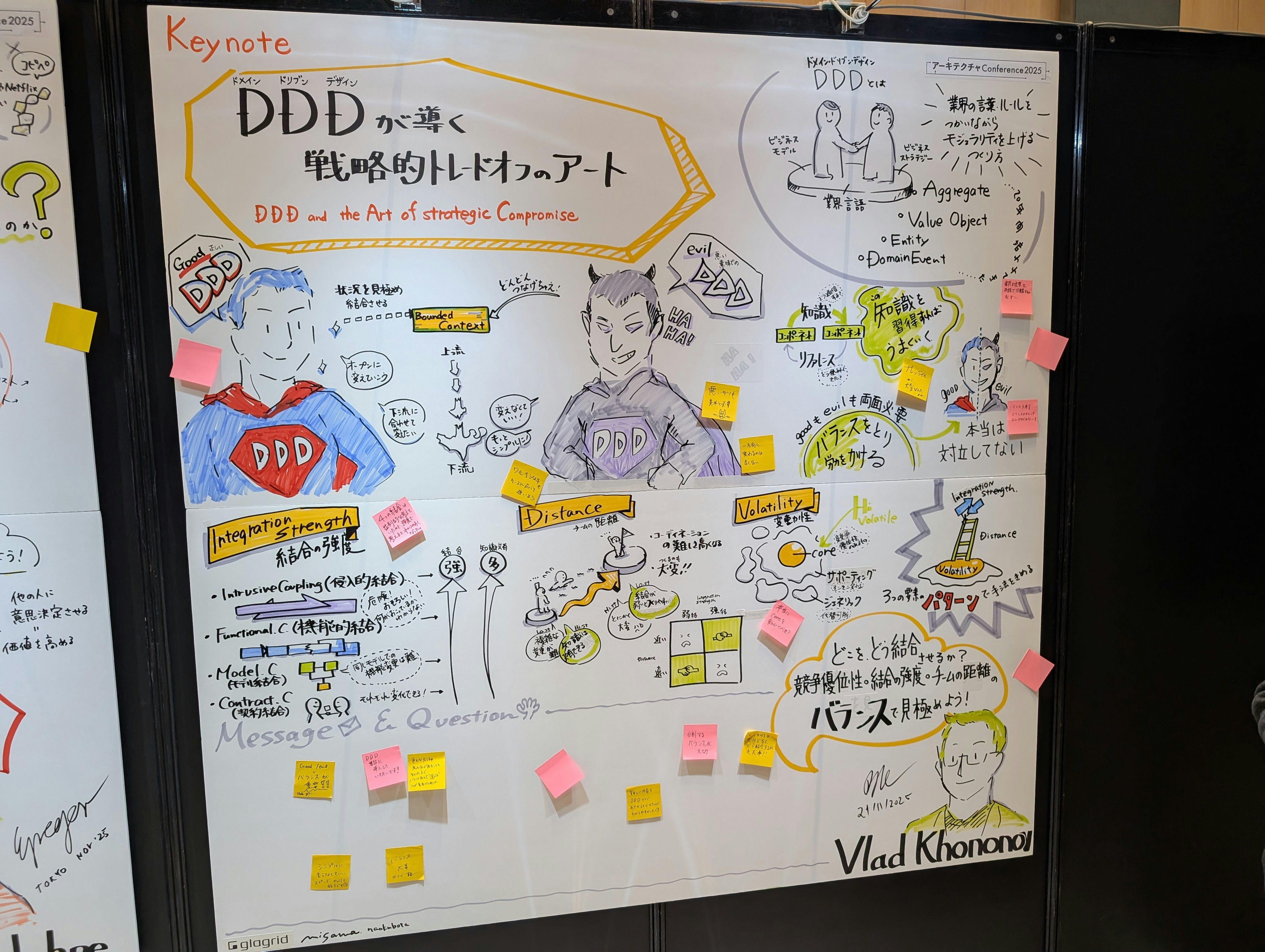

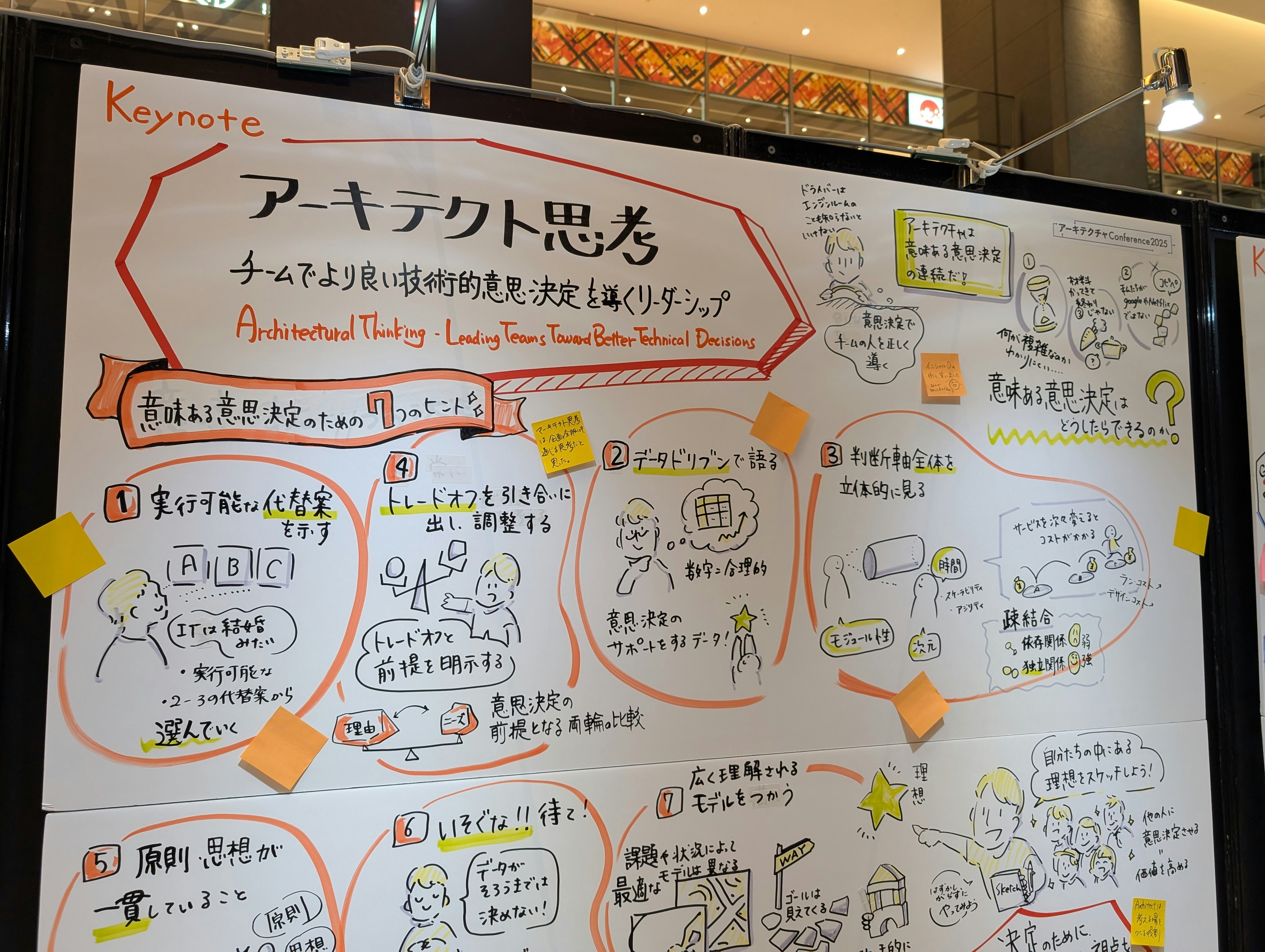

また、会場にはセッション内容のグラレコが掲示されており、セッションの内容の理解を深めるのにとても役に立ちました!

カンファレンス全体の傾向

各セッションで以下の二つが良く取り上げられていると感じました。

一つ目の話題はどのようにAIと協業していけるかです。AIを主題に置くセッションのみならず、主題にAIを含まないものでもAIを組み合わせた時にどのような効果を得られるのかを扱うなど、AIは常に取り上げられていました。

二つ目の話題はAIを活用するための環境をどのように整えるかです。AIによるデータ分析の要求が高まる中、データ分析をテーマにしたセッションが多かったです。また、企業ブースに出展されている企業の多くがAIモデルによるサービス内データの分析を事業に組み込んでいました。

印象に残ったセッション

ここからは私が参加したセッションの中で印象に残ったものを紹介していきます。

セッション中の自分のメモをもとにしているので、間違いがあるかもしれませんがご容赦ください。 ![]()

AI Native開発への挑戦 〜既存プロセスをどうAI化し、成果につなげたか〜

最も聞けて良かったなと感じたセッションです!

既存・新規のプロダクト開発に対してどのようにAI Nativeを行ってきたかという内容ですが、具体的な施策まで扱っていたので、「これは自分が携わっているプロダクトでもできそうかも...」など今後の施策のイメージを持つことができました。

特に鈴木さんがおっしゃられたいつまでに、だれが、どのレベルまで達成するかを決めることはとても重要だと思いました。(自分のプロジェクトでは開発におけるAIの協業がいまいち進んでいないのですが、これを決めていないからだと気づくことができました)

また、中根さんがおっしゃっていたAIによる壁打ちにより、未知の技術のハードルが下がるということはまさにその通りだなと思いました

【パネル特別企画】現場課題から考えるセマンティックレイヤーとデータモデリング

AIによってデータ分析が容易になった今、注目を集めているセマンティックレイヤーですが、そもそもセマンティックレイヤー以前の分析対象のデータが分析に十分な質を備えていないと分析ができない(例えば分析に必要なデータがない)、だからデータの設計には分析側も加わる必要がある、という部分がとてもためになりました。

ビジネスモデルから分析データモデルへ 〜ビジネスステークホルダーとの共創テクニック〜

先ほど紹介したセッションではデータ設計から分析側も加わる必要があるという話がありましたが、このセッションはそれの続きとなるそれをどうやって行うのかがテーマでした。

そのセッションで語られていたことは、データの設計を行う際には ビジネスと開発が一体となって進めるデータモデリング手法 「BEAM(Business Event Analysis & Modeling)」が有効であること、BEAMは7W(Who, What, When, Where, How Many, Why, How)によってデータモデリングを行うこと でした。また、登壇者であるLawrence Corrさんがパンを例としたモデリングの実演もしてくれました。

BEAMによるデータモデリングを聞いていくうちに、分析するデータのイメージがつき、分析対象のデータに親近感が持てるようになりました。

このセッションを通し、Lawrence Corrさんの著書などを通して分析データモデリングをいつか学びたいなと思うようになりました。

最後に

セッションのみならず、会場で様々な業界・技術を持った人々と直に話せたので多くの刺激を受けることができました。このカンファレンスに携わった方々に感謝 ![]()

今後はこの刺激を実業務に生かせるように、知識を深めて実践していこうと思います。そして、今年よりアップグレードした状態で来年のアーキテクチャカンファレンスに参加できるよう頑張っていこうと思います ![]()