「この1時間、結局何を決めたんだっけ?」

「話が脱線しすぎて、最初の議題がどこかに消えた…」

「タスクは決まったはずなのに、誰も動いていない…」

こんな経験、ありませんか?

特にプロジェクト管理や開発チームでは、「時間を取った割に成果が出ない会議」 が大きな課題になります。

会議を「話し合いの場」ではなく、「意思決定の場」にするには、事前準備・進行・フォローの仕組み化 が鍵になります。

この記事では、AI を活用した実践的な会議の最適化方法 を紹介します。

シンプルな工夫で、無駄な会議をなくし、チームの生産性を向上させましょう!

1. 会議前:「何を決める場なのか?」を明確にする

✅ ① 目的と関係者を明確にし、必要な情報を事前共有する

会議前に最も重要なのは、「この会議のゴールは何か?」を明確にすることです。

目的や議題があいまいなまま参加者を集めると、結論が出ないまま時間だけが過ぎる「迷子会議」 になってしまいます。

また、関係者全員を呼ぶのではなく、「この議題に関係する人は誰か?」を精査する ことも重要です。意思決定に必要なメンバーを絞ることで、議論のスピードが上がり、責任の所在も明確になります。

📌 事前に整理すべきポイント

✔ 会議の目的(何を決めるのか) → 3行以内で簡潔にまとめる

✔ 議題リスト → 優先順位をつけ、必要に応じて「情報共有」「意思決定」などカテゴリを設定

✔ 参加者の選定 → 決定権のある人・議題に直接関わる人のみを招待する

✔ 会議の背景 → なぜこの議題を話し合う必要があるのか、過去の経緯を整理

✔ 関連資料へのリンク → 仕様書、過去の議事録、KPI など、意思決定に必要な情報

💡 AI の活用ポイント

- AI に過去の会議記録や仕様書を要約させ、必要な情報を整理

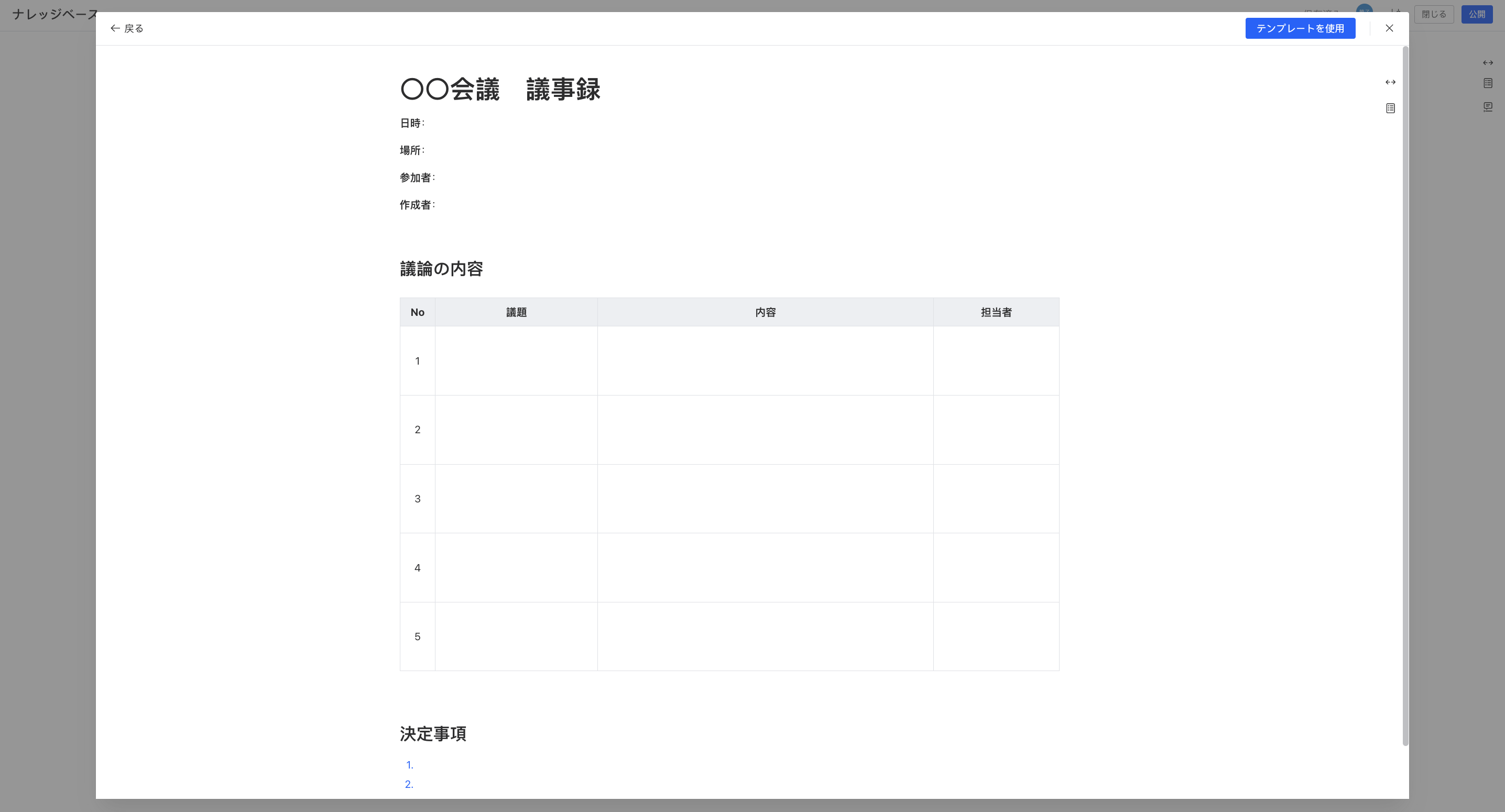

- 社内Wiki(例:ONES Wiki)にテンプレート化し、会議ごとにフォーマットを統一

- Slack やドキュメントスペースで事前共有し、参加者が準備できる状態を作る

🎯 目的が明確でない会議は、必ず迷走する。

会議前に 「この会議で何を決めるのか」 をクリアにし、関係者を厳選することで、よりスピーディーで実りのある議論が可能になります。

✅ ② 関連資料を要約・共有し、会議の準備を効率化

会議の準備を効率化するために、AI を単なる要約ツールとして使うのではなく、「会議の基盤となる資料を整理し、質の高い議論を生み出すサポートツール」 として活用するのがポイントです。

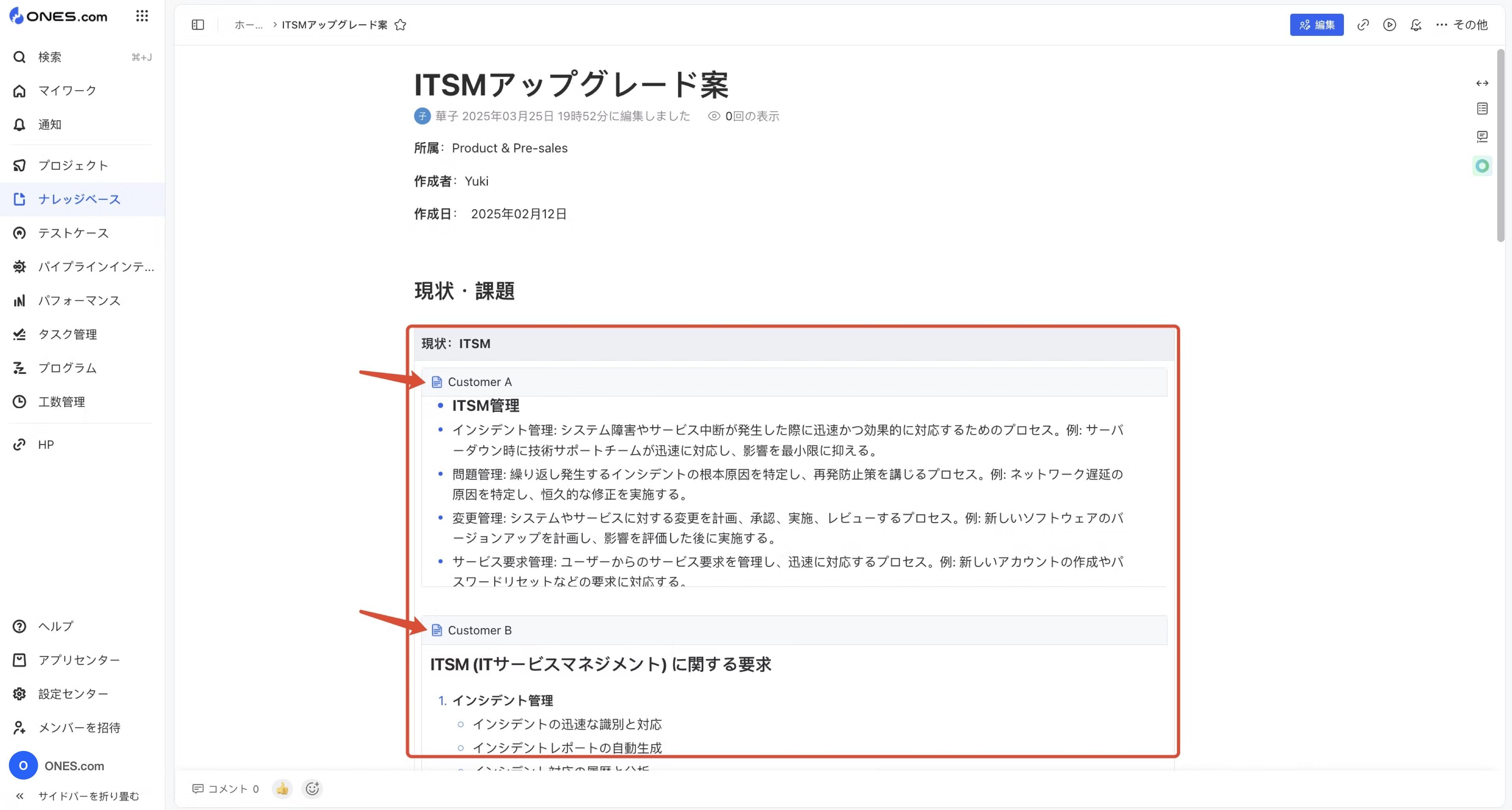

例えば、過去の会議記録、仕様書、関連ドキュメントを AI に分析させ、重要なポイントを抜き出し、論理的に整理された資料を作成 すれば、参加者は事前に正しい情報を把握でき、的確な意見を持ち寄ることができます。

これにより、「何を決めるべきかが曖昧なまま始まる会議」や「過去の議論を繰り返してしまう無駄」 を防ぎ、議論の質とスピードが格段に向上します。会議の主催者も、事前準備に時間を取られすぎることなく、「本当に考えるべきこと」に集中 できるようになります。

💡 実践方法:

- AI を活用して過去の会議記録や仕様書を整理し、要点を明確化

- ONES Wiki にまとめ、Slack などで共有

- 事前に目を通してもらい、会議では意思決定に集中

これだけで、「資料を読んでいない人が多く、最初の30分が説明で終わる」 という無駄をなくせます!

Ask Copilot: 過去の顧客が挙げたITSMに関する頻繁なニーズは何ですか? 会議前に関連資料を提供する2. 会議中:「脱線を防ぎ、結論を出す」ための進行テクニック

会議の最大の敵は 脱線 です。

「議論が白熱しすぎて本題に戻れない…」 を防ぐために、進行役が意識すべきポイントを紹介します。

✅ ① 「決定事項リスト」で常に軌道修正

会議の途中で、決まったことをリアルタイムで可視化 しましょう。

これにより、「何を決めたのか」が明確になり、脱線しにくくなります。

📢 実践方法:

- ONES Wiki の議事録テンプレートを使い、決定事項をリアルタイムで更新

- 「決まっていない議題」も明記し、次回のアクションを明確化

🗣 「この話は重要ですが、今回の目的は〇〇の決定です。一旦保留して、次の議題に進みましょう!」

リアルタイムで可視化することで、「話している内容」ではなく「決めた内容」にフォーカス できます。

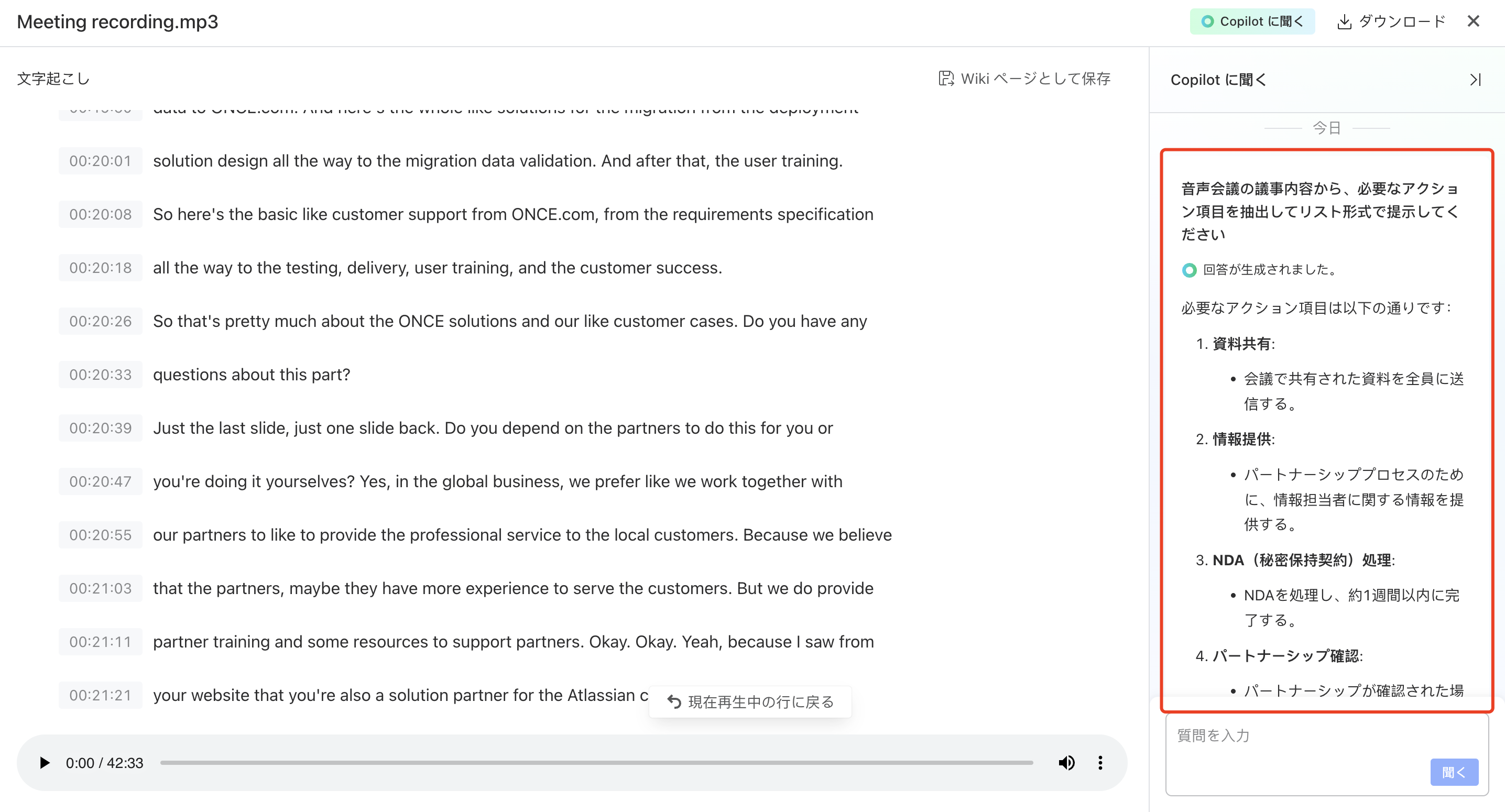

✅ ② AI で会議録音・要点の速記を自動化

「議事録を取る人がいなくて、結局内容が曖昧になった…」

そんな課題には、AI を活用した議事録作成機能 を利用しましょう。

💡 実践方法:

- 会議を録音し、AI による音声認識でテキスト化

- 会議の要点を自動で抽出し、議事録に反映

- 決定事項とアクションアイテムを即共有

これにより、「メモを取ることに気を取られて、議論に集中できない」 という問題が解決します!

Ask Copilot:会議録音の要約3. 会議後:「決めたことを確実に実行する」仕組み化

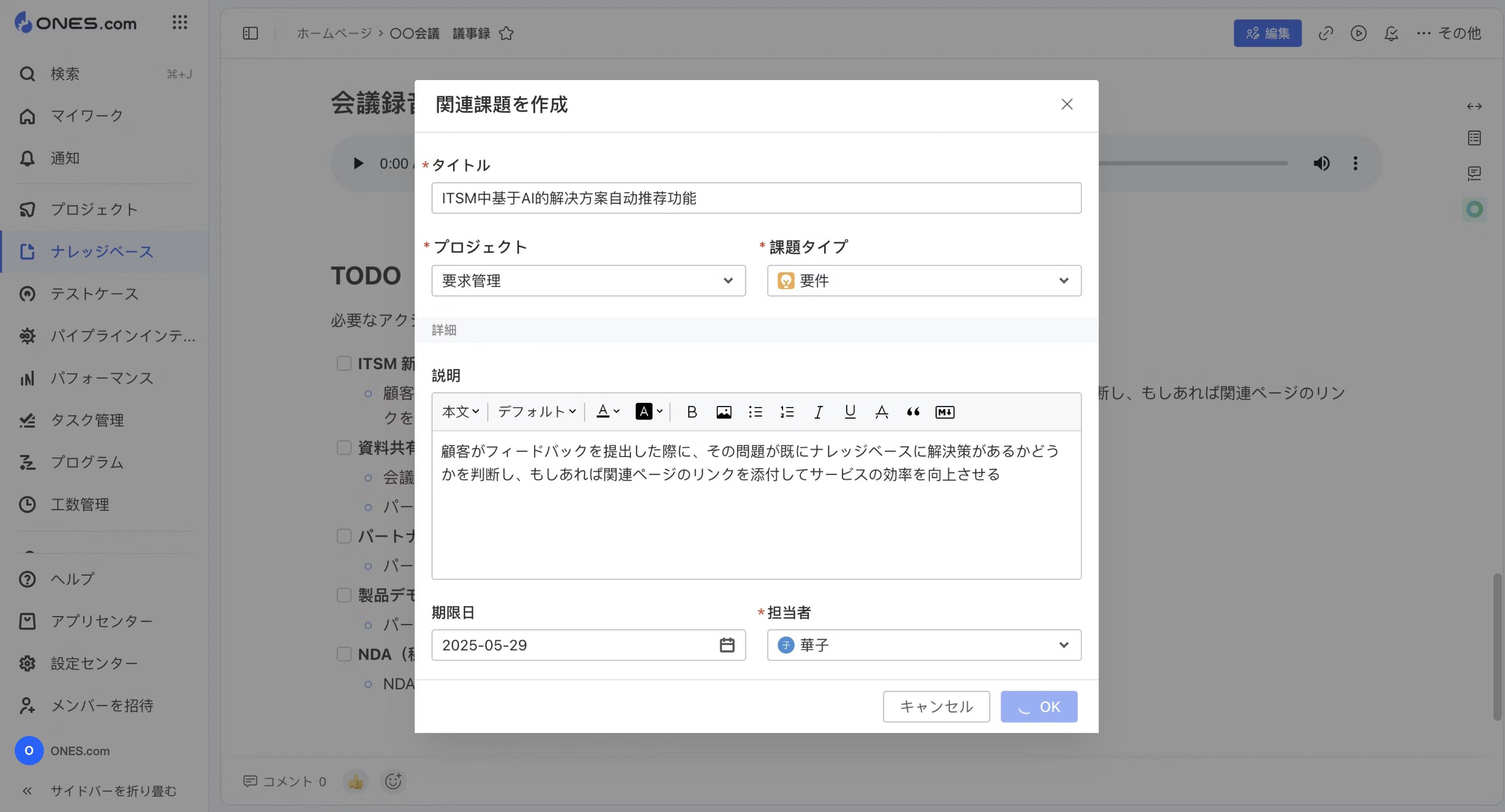

✅ ① AI で TODO を自動生成し、タスク管理ツールに連携

会議の決定事項が 実行されなければ意味がありません。

ONES Copilot(AI)を活用し、会議議事録から TODO リストを自動生成 して、ONES Project に登録しましょう。

📌 例えば、会議後のTODO:

- 🔹 UIデザイン修正 → 担当: 田中さん, 期限: 4/5

- 🔹 API仕様確認 → 担当: 山田さん, 期限: 4/3

AI が決定事項からタスクを整理し、責任者と期限を明確にした状態でタスク登録 できます。

✅ ② 期限リマインドを活用し、確実に実行

タスクの進捗が一目でわかるようにし、期限が近づいたら通知が届く仕組みを作ります。

📢 POINT:

- 期限が近づいたタスク → Slack に自動通知

- 遅れているタスク → ONES Project のダッシュボードで可視化

これで、「やるべきことを決めたのに、誰も動いていない」 を防げます!

ONES Projectで要件の進捗を追跡するまとめ:「決めて、実行する」会議へ!

📌 ポイントまとめ

✅ 事前に議題と目的を整理し、共有(AI で要約)

✅ 会議中は「決定事項リスト」で軌道修正(リアルタイム記録)

✅ AI を活用し、議事録作成・TODO 自動生成・タスク管理

💡 もう「この会議、意味あった?」とは言わせない! スマートな会議運営を実践しよう!

おすすめの一冊:Amazon流の「すごい会議」

会議をもっと効果的にし、チームの生産性を飛躍的に向上させたい方におすすめの一冊があります。それが、佐藤将之さんが書かれた 『 amazonのすごい会議: ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法 』 です。

本書では、世界最強の企業の一つであるAmazonがどのように会議を運営し、プロジェクトを推進しているのかが詳しく解説されています。ただの意思決定の場としての会議ではなく、創造的なアイデアを生み出し、新規ビジネスを成功へと導くための具体的な手法が詰まっています。

特に印象的なのは、Amazonの会議では「事前に全員がメモを読んでから会議を始める」という文化です。これにより、無駄な説明を省き、すぐに本題へと入ることができるため、議論の密度が非常に高くなります。私自身もこの方法を取り入れ、会議の生産性が大きく向上したと実感しています。

もし、「会議をもっと価値のあるものにしたい」「チームで効率的にプロジェクトを進めたい」と考えているなら、この本から学べることは多いはずです。ぜひ一度読んでみてください!

そして、皆さんが実践している「すごい会議」のコツがあれば、ぜひコメントでシェアしてくださいね!