今回の記事 ソフトウェアテスト勉強会(ASTER出張セミナー)in 長崎 の番外編

エンジニアは、「どう作るか?」を考えることも大切だが、「本当に価値があるか?」「ユーザがハッピーになるか?」を考えることも大切であるとうことを改めて考えてみたい。

ソフトウェアテスト勉強会(ASTER出張セミナー)in 長崎に参加してきました。

その前日は長崎原爆の歴史について学ぶために、

長崎平和記念館、爆心地公園、平和記念公園に行ってきました。

長崎原爆の歴史を学び、技術者の立場で感じたこと、考えていく必要があることを肌で感じました。

個人的な気持ち、考えが含まれているため、記事にするか悩みましたが、技術者の倫理観として重要だと感じたので、今回はそれを記事に書きました。

※個人的に感じたことであり、当時の関係者を責めるような気持ちは一切ありません。

今回の長崎原爆学習のルート

長崎原爆資料館

1945年8月9日午前11時2分、長崎の空が白く輝き、時計の針が止まりました。

青空に噴き上げる巨大なきのこ雲。

なにが起きたのか。人々はどうなってしまったのか。

崩れ落ちた壮麗な天主堂の残骸が、破れた衣服が、熔けたガラス壜が、今も静かに語りかけてきます。

被爆者が苦難を乗り越えて、語り伝えてきたナガサキからの平和のメッセージを

わたくしたちは、これからも伝えていきます。

核兵器のない未来に向かって

世界の人々が共に手をつないでいくために。

リンク: 長崎原爆資料館HP(旧)

爆心地公園、平和の泉、平和記念公園

長崎原爆の歴史を学び、感じたこと

原爆は多くの犠牲を出しました。

1945年8月8日 広島に原爆が投下され、8月9日 長崎に原爆投下され、多くの犠牲がでました。

どんな犠牲が出たのか?そして、どういった背景で原爆が作られたのか?

甚大な死者と傷者

- 死者 73,884人

- 重軽傷者 74,909人

- 全身のただれ、熱傷、ケロイド、運動障害

- 合計 148,793人

町は瓦礫と骸骨

- 見渡す限り、瓦礫とと骸骨が転がっている

当時の人の語った言葉

「あらゆる語彙力が無力であった」

・・・身体的にも精神的にも、痛いとか、悲しいとか、驚いたとかそんな言葉では表せない"酷さ"であったことが伝わってきます。

「のどが渇いてたまりませんでした 水にはあぶらのようなものが一面に浮いていました

どうしても水が欲しくて とうとうあぶらの浮いたまま飲みました」

平和の泉 被爆した少女の言葉

・・・体内まで焼けただれた被爆者は、「水を、水を」と求めたそうです。想像もつかないほどつらい状態だと思います。

「妻に聞く 笑うことを覚えたばかりの乳飲児にハエ」

・・・生まれた幼い赤ん坊に「どうしてハエがたかっているのか?」と信じることができない夫の問い。

原爆により、一瞬のうちに家族の幸せが奪われてしまったということが伝わってきました。

原爆投下の関係者たちは何を考えていたのだろうか?

原爆投下に至っては、原爆投下を指示をした人、原爆を作った人が存在する。

特に技術者として焦点を当てたいのが、原爆を作った人である。

- 投下を指示した人

- 戦争で自国が勝利することを考えていた。

- マンハッタン計画の成功、開発した原爆を誇示することを考えていた。(一説)

- 研究者

- 物事の仕組を理解して、それを組み合わせ、新たな技術・原理を確立することを考えていた。

- その一つとして核分裂が発見された。

- 技術者

- どのように原爆を完成させるかを考えていた。

- そして原爆が開発された。

「どう使われるか?」を考えた人、「使った結果どうなるか?」を想像した人はいたのか?

- 感じたこと

- 「だれも止めなかったのか?」

- 「それを作って・使ってどうなるのか?想像したのか?」

そういうことを考える人がいれば、原爆は作られなかったかもしれないし、使われなかったかもしれない。

(そうは言っても戦争中であり、現代の価値観では何とも言えないところですが。)

現代の技術者として、できることは何か考えてみたい

QAとして、意図した通りに作るだけの「ものづくり」ではなく、最終ユーザがハッピーになる価値をもたらす「ことづくり」の考え方で働く必要がある

技術者として、「ユーザ視点」で開発することの大切さを改めて感じました。

作ったもののできばえで品質の良し悪し(内部仕様の品質)も重要ですが、

それを使ったことで、「どんな価値をユーザに与えられるか?」「どんな結果になるのか?」を考えることが重要であると改めて感じました。

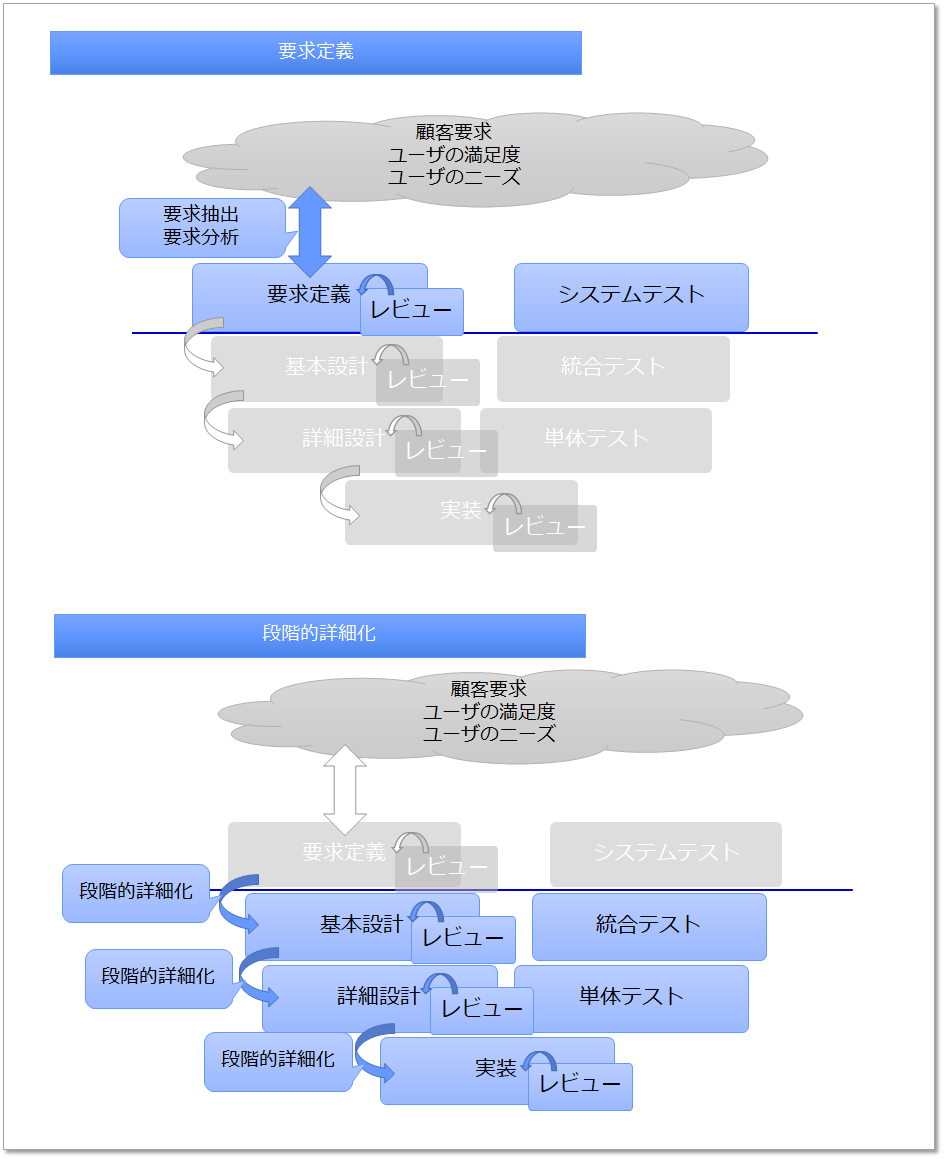

開発対象が本当に価値あるものなのか?を考えることができるのは、上流工程(要求定義とそのレビュー、システムテスト)

- 要求定義では要求抽出・要求分析を実施。それ以降では、段階的詳細化を実施する。

- 段階的詳細化の工程では、「どう実現するか?」を考える工程。

- 実現方法を考えることで内部仕様の品質は高まる。しかし、そもそもユーザに価値があるかどうかは論点に含みづらい。

- 要求定義では、「何を作るのか?」「要求は何か?」を考え、定義する工程。

- 「本当に価値があるか?」「ユーザがハッピーになるか?」という外部仕様の品質を論点に含むことができる。

どちらも重要であるが、今回テーマにした「ユーザ視点」においては、要求定義とそのレビュー、システムテストだと考えました。

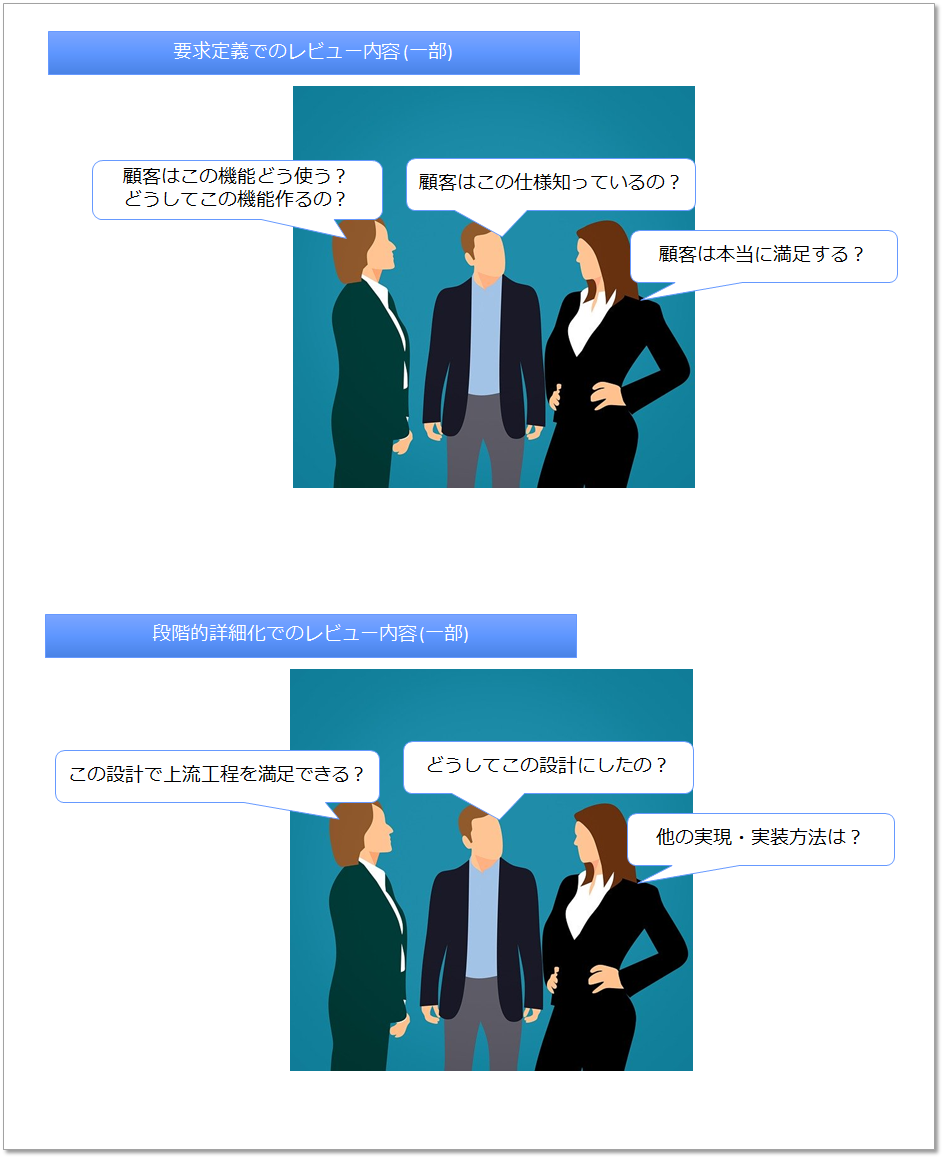

- 例えば、要求定義とそれ以降の段階的詳細化でのレビューでは、それぞれこのような↓議論になると思います。

- 要求定義では、「本当に価値があるか?」「ユーザがハッピーになるか?」と要求の妥当性が論点になります。

- 段階的詳細化の工程では、「どう実現するのか?」「本当にそれが上流工程を満たすのか?」と内部仕様の妥当性が論点になります。

輸出管理の徹底も意識を高める必要もあります。

世界ではまだテロなどの恐怖が絶えず存在しています。

日本で開発した技術が通常用途では世の中を便利にするものだとしても、

ひとたび国外にでたときに、テロ目的に技術転用される可能性もあるということです。

そういったことも考えて、輸出管理を徹底することも技術者として重要なことだと改めて感じました。

まとめ

エンジニアは、「どう作るか?」を考えることも大切だが、「本当に価値があるか?」「ユーザがハッピーになるか?」を考えることも大切であるとうことを改めて考えてみたい。

- 長崎原爆学習のルート

- 長崎原爆資料館

- 爆心地公園

- 平和の泉

- 平和記念公園

- 長崎原爆の歴史を学び、感じたこと

- 長崎原爆で多くの犠牲が出ました。

- 原爆は、人により作られたものです。

- 現代のエンジニアとして、どうものづくりしていく必要があるのか?考える必要がある。

- 意図した通りに作るだけの「ものづくり」ではなく、最終ユーザがハッピーになる価値をもたらす「ことづくり」の考え方で働く必要があ

- どうしたらよいか?

- 上流工程(要求定義とそのレビュー、システムテスト)で「ユーザ視点」を十分に考える。

- 輸出管理の徹底も意識を高める必要もあります。

- そして、一人一人のエンジニアが技術者倫理を高める必要があります。

- ぜひ、長崎、広島に行く機会があれば、ぜひ肌で感じて欲しいです。

以上です。

最後まで読んでくださりありがとうございました。