この記事は一休.com Advent Calendar 2024第22日目の記事です。

はじめに

近年AIの進歩は凄まじく、自然なレベルでチャットするだけにとどまらず、リアルタイム会話1 、リアルタイム生成によるゲームエンジン2にまで到達した。

ただ一方で、あまりに進歩が速すぎる故に、多くの企業でプロダクトに十分に活用できていないのが現状だろう。メルカリAIアシスト3やAmazonのRufus4などうまく使われているものもあるが、まだまだ数は少ない。

しかしそんなAI活用に関して、今年の夏に非常に面白い取り組みがあったことをご存じだろうか?

それは2024年7月7日に行われた東京都知事選挙で、候補のひとりだった安野貴博氏の取り組みである。

安野氏は「テクノロジーで 誰も取り残さない東京へ」というスローガンを掲げて、Githubリポジトリで政策・マニフェストについて議論の場を作ったり、「AIあんの」と呼ばれるエージェントの作成などを行った。それによって、選挙期間のみではあるもののデジタル民主主義を一時的に実装したことはもっと知られていいだろう。

この記事では、安野氏の取り組みの中でも『ブロードリスニング』について紹介したい。これはAIによって民主主義のアップデートができることを実際に示した例である。AI技術に携わる身としては取り上げないわけにはいかなかった。

また、この他にも安野氏の選挙活動には面白いものがたくさんあるが、長くなるのでここでは割愛する。気になる方は以下のnoteを見てください。

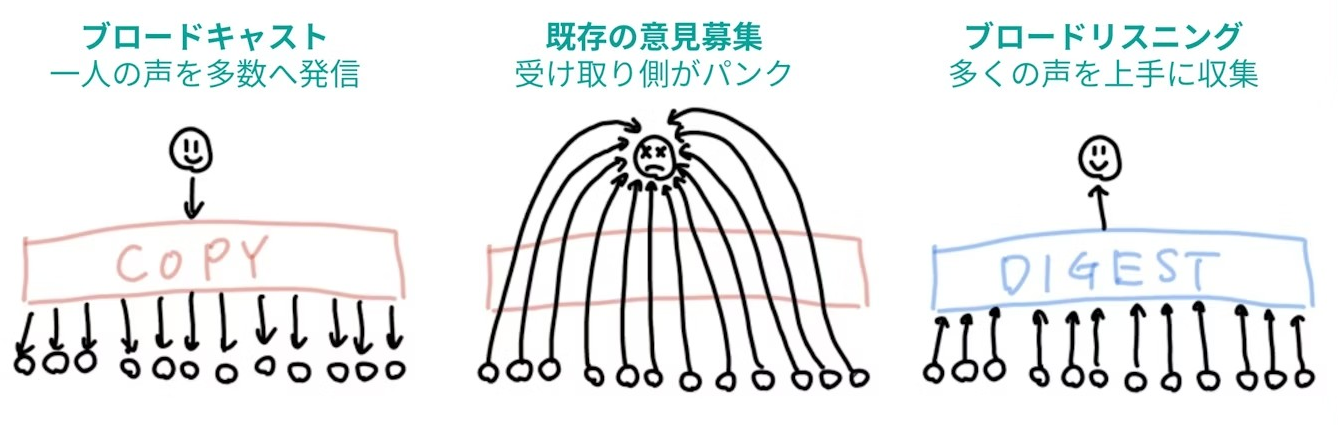

ブロードリスニングとは?

ブロードリスニングは、特定の視点や意見に偏らず、社会の中に存在する多様な声を収集し、理解するアプローチのこと。

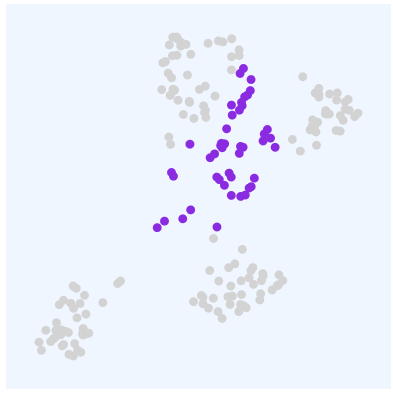

これについては、以下の図が分かりやすい。

東京都知事選2024安野たかひろマニフェスト(詳細版)v2.0, p81の図 東京都知事選2024安野たかひろマニフェスト(詳細版)v2.0, p81の図

|

|---|

一番左はブロードキャストを表している。これはいわゆる「放送」で、一人の声がテレビやwebなどを通じて多数へと発信されることである。

しかしブロードキャストが普及した今、起きている問題が中央の図。

個人が大量の意見を受け取れるようになったが、そのまますべてを受け取ろうとするとパンクしてしまう。

そこで、図の右のように情報を受け取る前に一度「DIGEST」にして情報を整理する。これがブロードリスニングであり、これによって多くの意見を収集し理解することが可能になるのだ。

ブロードリスニングの重要性については、Pluralityでも以下のように述べられている。Pluralityは台湾の元デジタル大臣のオードリータン氏と経済学者のグレン・ワイル氏によって書かれたもの5で、安野氏のデジタル民主主義もこれに影響を受けている6。

| おそらく、これらすべてのアプローチが直面する根本的な限界は、「発信」手段(多くの人が一つのメッセージを聞けるようにする方法)が劇的に進歩した一方で、「幅広く聞く(broad listening)」手段(1人が多様な視点を時間をかけて思慮深く消化することを可能にする方法)は依然として非常にコストが高く、時間を要するという点にある。経済学でノーベル賞を受賞し、コンピュータサイエンスの先駆者でもあったハーバート・サイモンは、「情報の豊かさは注意力の欠乏を生む」と指摘している。個人が注げる注意には認知的限界があるため、多様な視点に焦点を当てようとすれば、必然的に多様性とバンド幅、豊かさと包摂性の間で鋭いトレードオフが発生する。 |

|---|

| Pulurality, 5-4 Augmented Deliberation, Conversation todayから引用。ChatGPT翻訳 |

ブロードリスニングはデジタル民主主義を支えるひとつの技術である。

それはオンライン申請やマニュアルの電子化といったような、単なる効率化を目的としているのではない7。テクノロジーの力によって、より良い市民参加、意思決定のプロセスを作ることを目指しているのだ。

実際にやってみる

Talk to the Cityの使い方

ブロードリスニングを実現するのに使われているのはTalk to the Cityという分析ツールである。

意見データをAIに解析してもらい、重要な主張を抽出。その後、クラスタリングとラベル付けをしてレポートにしてくれるというものだ。

実際に使ってみよう。

1. 市民の意見データを用意する。

本来ならアンケートやSNSから生の意見を収集するが、これはただの検証ブログなので、データはChatGPTに作ってもらった。

デモなので分かりやすさを優先し、以下のクラスタに分けて意見を作成。

- 若者世代の意見

- 投票率が低い意見

- 子育て支援

- 人工知能民主主義

- 一般意志の尊重

5は完全に遊びで、なんとなく4の近くに現れるのかな、と面白そうだったので入れてみた。

分析がこの通りに出てくることを検証する。

政治に関する市民の意見データ

comment-id,comment-body

1,"政治の情報はSNSで見るけど、どれが正しいか分からないから、信頼できる解説を増やしてほしい。"

2,"若者向けの政治コンテンツが少ないと思う。もっとカジュアルに政治を学べる場があればいい。"

3,"選挙に行く時間がないわけじゃないけど、行っても変わらないって思ってしまう。"

4,"大学の授業で政治について学んだら、意外と面白かった。実践的な教育がもっと必要。"

5,"SNSで政治家をフォローしてるけど、宣伝っぽい内容ばかりで、若者向けのメッセージが少ない。"

6,"就活のほうが大事で、政治のことを考える余裕がないのが現実。もっと時間を作りたい。"

7,"若い議員の数が少ないから、私たちの感覚とずれてる気がする。"

8,"新しい技術を使った投票システムがあれば、もっと若者も参加しやすいと思う。"

9,"政治に興味ある友達が少ない。大学で議論の場がもっと増えれば違うかもしれない。"

10,"成人年齢が引き下げられたけど、実際に選挙に行く若者は増えているのか疑問。"

11,"やっぱり自分の生活が一番大事だと感じてしまう。政治を考える動機付けが欲しい。"

12,"街頭演説も若者向けに何を言っているのか分かりやすくしてほしい。"

13,"YouTubeで政治の解説動画が増えているけど、信頼できる人を見つけるのが難しい。"

14,"若者が参加する政治イベントが少ない。もっと気軽に参加できる場を作ってほしい。"

15,"経済政策とか、将来の年金のこととか、若者が関心を持たざるを得ないテーマが増えてきた。"

16,"投票に行っても結局お年寄り向けの政策ばかりだという印象を受ける。"

17,"大学のサークルで政治について話すけど、深い議論にはならない。知識不足を痛感する。"

18,"オンライン投票が導入されれば、若者の投票率はもっと上がると思う。"

19,"アルバイトと勉強で忙しくて政治にまで手が回らない。もう少し情報がまとまっていると助かる。"

20,"自分たちが変えなきゃいけないって気持ちはあるけど、どう行動していいのか分からない。"

21,"学校で民主主義を学ぶ授業はあったけど、実際に社会と繋がる感じがしなかった。"

22,"若者向けの政治討論番組があってもいいと思う。テレビにしろネットにしろ発信が弱い。"

23,"同世代で話しても、政治は難しいというイメージだけが先行しているように感じる。"

24,"就職活動と政治がどう繋がるのか、もっと説明してほしい。"

25,"社会貢献活動には興味があるから、そこから政治参加に繋げる仕組みがあるといい。"

26,"政治の話をすると周りから浮くような雰囲気がある。もっとオープンに話せる場を増やしたい。"

27,"大学の教授が政治に詳しいけど、学生との対話の場がほとんどないのが残念。"

28,"ネットでの声と現実の政治が乖離している気がする。そこをどうつなげるかが課題。"

29,"若いリーダーが増えれば、私たちもモチベーションを上げて参加できると思う。"

30,"政治を『面倒くさい』ではなく、『自分たちの未来を決めるもの』として捉える意識改革が必要。"

31,"選挙は行ったほうがいいとは思うけど、なんとなく面倒くささが勝ってしまう。"

32,"どうせ自分ひとりが投票しても何も変わらないのでは、と感じてしまう。"

33,"投票所が遠い上に、日曜日しかやっていないから行きづらい。"

34,"家族が投票に行っていないので、自分も行く気が起きない。"

35,"政治への興味が湧かないまま大人になったから、投票する動機がまったくない。"

36,"投票方法が複雑でよく分からない。名前を書くのも覚えるのが大変。"

37,"仕事が忙しくて投票のために休みを取れない。期日前投票も面倒に感じる。"

38,"候補者の数が多すぎて、誰を選べばいいか分からなくなる。"

39,"昔から政治家への不信感が強く、投票に行く気になれない。"

40,"友人も誰も投票の話をしないので、自分も行かなくていいかと思ってしまう。"

41,"わざわざ投票所まで出かけるなら、他のことに時間を使いたい。"

42,"投票に行っても選択肢がどれも同じに見えてしまう。"

43,"候補者の情報が新聞やテレビだけでは足りなくて判断がつかない。"

44,"政治に関心はあるけど、投票したいと思える候補がいない。"

45,"投票所の場所を調べるのさえ面倒で、気づいたら選挙日が過ぎていた。"

46,"投票用紙を書く作業がアナログすぎて時代遅れだと思う。"

47,"結局、選挙で勝つのは知名度のある人だから、自分の一票は意味がないと感じる。"

48,"政治家が公約を守らないことが多いから、投票しても仕方ないと思う。"

49,"電子投票が普及すれば、行く手間が省けて参加したいと思うかもしれない。"

50,"候補者の政策を理解するのに時間がかかりすぎるので、投票まで意欲が持たない。"

51,"誰がなっても同じだという諦めがあって、投票しようと思わない。"

52,"選挙カーの騒音も逆に不快で、投票に行きたい気持ちが削がれる。"

53,"投票の結果を見ても、自分が望む方向に変わらない。無力感しかない。"

54,"政治のことをネットで調べるが、結局わからなくなって投票を諦める。"

55,"投票率が下がっても政治家はあまり危機感を持ってないように見える。"

56,"新しい制度や候補者が出てこない限り、投票率は上がらないと思う。"

57,"時間をかけて投票しても、その後の政策に反映されている実感がない。"

58,"自分の周りで政治の話題がないから、わざわざ投票しなくてもいいかと思う。"

59,"選挙よりも自分の仕事や生活に集中したい。政治は政治家に任せておきたい。"

60,"無党派だからこそ、選挙の度に迷いすぎて結局行かないという悪循環に陥る。"

61,"子育てに関する支援策が複雑で、どこに相談すれば良いか分からない。"

62,"保育園の数が足りなくて、子どもを預けられず困っている親が多い。"

63,"子育てにまつわる経済的負担が大きく、二人目を諦める家庭も少なくない。"

64,"育児休業は制度としてあるけど、実際に使いづらい雰囲気の職場がまだ多い。"

65,"子どもを持って初めて気づいたけど、社会の仕組みがまだ子育てフレンドリーとは言い難い。"

66,"行政からの子育て情報が一括で分かるサイトがもっと充実してほしい。"

67,"子どもを育てながら働くための時短制度やフレックス制度を義務化してほしい。"

68,"保育士さんの待遇改善がなされないと、保育の質が下がるのではと心配。"

69,"乳幼児医療費の自己負担をもっと軽減してほしい。"

70,"子どもの教育費を考えると、将来に不安を感じる人が多いと感じる。"

71,"育児休業を取る男性がまだ少ない。社会全体で当たり前になればいいのに。"

72,"子どもが小さいうちは在宅勤務を選べる企業が増えると助かる。"

73,"出産一時金はあるけど、実際の出費が多くてカバーしきれない現状がある。"

74,"子育て経験者から直接アドバイスを聞ける仕組みがもっとあると助かる。"

75,"保育園探しで何度も落ちてしまうと、仕事復帰が遅れるリスクがある。"

76,"子どもが熱を出したときの急な休みに寛容な文化がまだ根付いていない。"

77,"子育て支援のセミナーはあるけど、働いていると参加できる時間帯が少ない。"

78,"シングルマザーやシングルファーザーへのサポートがもっと必要だと思う。"

79,"自治体によって子育て支援の充実度にばらつきがありすぎる。"

80,"無償化が進んでいる分野もあるけど、対象外になる家庭はまだ負担が大きい。"

81,"第二子以降の保育料をもっと減免してほしい。"

82,"祖父母に頼れない家庭の場合、保育施設へのアクセスが命綱だと痛感する。"

83,"子育てサークルや地域コミュニティがあると、情報交換ができて心強い。"

84,"育児と仕事を両立できる社会こそが少子化を食い止める鍵だと思う。"

85,"子どもが小さいうちに引っ越しや転職をしやすくなる支援策があれば嬉しい。"

86,"週末だけ預かってくれる保育サービスがもう少し増えてほしい。"

87,"子育て用品の中古交換やシェアリングがもっと盛んになると経済的に助かる。"

88,"育児に関するオンライン相談が充実すると、忙しい人でも利用しやすい。"

89,"未就学児がいると外出が大変だから、在宅でできる行政手続きを増やしてほしい。"

90,"子育て中の孤立を防ぐためにも、地域の支援ネットワークが拡大してほしい。"

91,"AIが国民の声を分析して、最適な政策を導いてくれたらいいと思う。"

92,"データドリブンな政治が実現すれば、個人のバイアスが排除されると期待しています。"

93,"SNS上の意見をAIで集約して、政策に反映させる仕組みはとても魅力的。"

94,"AIが立法プロセスをサポートすれば、議論が効率化されるんじゃないかと思う。"

95,"ビッグデータを活用して、市民の生活データからリアルタイムの政策を作るのは画期的。"

96,"AIによる予測モデルで、次にくる社会問題を先取りして対策できそう。"

97,"選挙活動をAIが支援すれば、候補者の主張の比較がもっと簡単になると期待する。"

98,"AIが政治家の発言を全て分析して、嘘や矛盾を見抜いてくれるシステムを望む。"

99,"公共事業のコスト計算など、人間よりAIのほうが正確にできると思う。"

100,"国民が出す大量の意見を瞬時に分類して、政策に役立てるのはAIならではの強み。"

101,"AIを使えば、議会で無駄に時間がかかる討論を要点だけに絞り込めるはず。"

102,"AI投票システムが普及すれば、わざわざ投票所に行く必要がなくなる。"

103,"人間の不正が入り込む余地が少なくなるから、AI主導の政治に期待しています。"

104,"AIは感情に左右されないので、合理的な意思決定ができると思う。"

105,"すべての法律や政策をAIがシミュレーションしてから導入すれば失敗が減るのでは。"

106,"AIのアルゴリズムがブラックボックスになる危険性もあるが、透明化すれば大丈夫だと思う。"

107,"政治家の代わりにAIが政策を評価・提案する仕組みがあれば、汚職も減るかもしれない。"

108,"少数意見もAIが丁寧に拾い上げてくれるなら、民主主義がもっと成熟すると思う。"

109,"顔認証などで本人確認ができれば、オンラインで安全に投票できるはず。"

110,"AIが政策のメリット・デメリットをわかりやすく可視化してくれると助かる。"

111,"政治家が嘘をついても、AIが即座にファクトチェックできる社会を望む。"

112,"少子高齢化対策など、複雑な課題こそAIが最適解を導き出せると思う。"

113,"人工知能民主主義は、人間同士の対立を緩和させる可能性を秘めていると思う。"

114,"AIが公約の進捗状況を自動レポートする仕組みを作ってほしい。"

115,"政治家よりもAIの提案のほうが公平性が高いと感じる人は増えるだろう。"

116,"複数の価値観をAIが統合して、みんなが納得できる政策を作れる未来に期待している。"

117,"AIを導入すれば投票率が上がるかもしれないが、そのためにデジタルリテラシー教育が必要。"

118,"最終判断は人間がするとしても、AIの分析は欠かせない時代が来ると思う。"

119,"AIによる民主主義は魅力的だけど、プログラムの公平性をどう担保するかが課題。"

120,"意思決定プロセスがスピードアップすれば、社会課題の解決も早まりそう。"

121,"ルソーの一般意志は、私益を捨てて公共の利益を求めるという点で、理想的だと思う。"

122,"多数決ではなく、社会全体の幸福にかなうかどうかが重要だと感じます。"

123,"真の自由とは、みんなの自由が保証されること。そのために一般意志を考える場が必要です。"

124,"私たちが公共善を忘れないようにする仕組みが、本当の民主主義だと思います。"

125,"各人の欲望を超えて、全員が同じ方向を向けるような話し合いが理想だと思います。"

126,"公の利益を優先するマインドを持たないと、民主主義は形骸化してしまう。"

127,"自分の利益ばかり考えるのではなく、共同体のために何をすべきかを常に問い直したい。"

128,"議会でも市民でも、利害を超えた共通の価値を見つける努力が必要だと感じます。"

129,"投票においても、自分が得するより社会にとって正しい選択は何かを考えたい。"

130,"少数意見を排除しないのが一般意志の真髄。みんなでより良い方向を探ることが大事だと思う。"

131,"社会契約論を学ぶと、公共の善を追求することがどれだけ大切か実感します。"

132,"討論や熟議を重ねるほど、個人の利己的な思考が薄れ、一般意志が見えてくるのでは。"

133,"個人の自由を守るには、全体が共通の目的で繋がっている必要があると思います。"

134,"市民同士の対話を通じて、公共の幸福を最優先に考える習慣を育てたいですね。"

135,"多数派が勝つ仕組みよりも、全員で合意形成するプロセスを重視すべきだと感じます。"

136,"選挙の度に私たちが求めるのは、特定の利益団体ではなく社会全体の利益であるはず。"

137,"公共善の視点で候補者を選ぶことが、ルソーの理想に近づく一歩だと思う。"

138,"相手を責めるのではなく、ともに公益を追求しようとする姿勢こそ、民主主義の真価。"

139,"意見が異なる人とも対話を続けることで、本当に大切なものを見つけられるはず。"

140,"公共善という視点を見失うと、民主主義が私利私欲の闘争場になりかねない。"

141,"個人の感情や利益に囚われず、社会全体の幸福を最終ゴールに設定する必要がある。"

142,"熟議によって初めて、個人の意見が公共の利益と結びつく感覚を得られるのでは。"

143,"全員が利他的に振る舞うのは難しいけど、意識するだけでも社会は変わると思います。"

144,"議員も市民も、公共善を常に考える姿勢がなければ一般意志は成り立たない。"

145,"多数意見=一般意志ではない、というルソーの指摘を改めて噛み締めたいですね。"

146,"個々のエゴを抑え、より広い視点から物事を判断する成熟が求められていると感じます。"

147,"互いの意見を尊重しつつ、社会の大きな目標に向かって歩むことがルソーの理想。"

148,"競争社会の中でも、公共善を最優先に考える努力を続けることが大事だと思う。"

149,"根本にあるのは、すべての人の人間性を尊重するという姿勢。それが一般意志への道。"

150,"民主主義を本当に機能させるには、私たち自身が公共の利益を考える訓練をする必要があると思う。"

2. 実行環境の準備

実行環境

- Windows 11

- WSL2

- Ubuntu 22.04

Talk to the City

- https://github.com/AIObjectives/talk-to-the-city-reports

- scatterとturboがあるが、今回はscatterを使用した

手順

READMEに従ってインストールをする。

https://github.com/AIObjectives/talk-to-the-city-reports/blob/main/scatter/README.md

丁寧に手順が書かれているので基本的にそれに従えばいいだろう。

ただ、以下の2点に注意する。

1. エラーが発生

まず、そのまま実行すると以下のエラーが出たので注意。

ImportError: cannot import name 'cached_download' from 'huggingface_hub'

これは以下を実行してhuggingface_hubと他のライブラリを最新にすると直った。

pip install --upgrade huggingface_hub transformers sentence-transformers

2. default.txtを日本語で修正

これをしないと英語が混じったりするので、以下のファイルを日本語に修正する。

/system

あなたはプロのリサーチアシスタントであり、私の仕事はきれいで整理された「議論」のデータセットを準備する手助けをすることです。

背景として、私たちは民主主義に関するパブリックコンサルテーションを行いました。これから、一般の方々が寄せた意見や主張の例をお見せしますので、それをより簡潔で読みやすい形にまとめるお手伝いをしていただきたいのです。本当に必要であれば、1つの主張を2つに分割してもかまいませんが、基本的には1つの主張として返していただくのが望ましいです。

Configの設定

{

"name": "Recursive Public, Agenda Setting",

"question": "今の政治に対する市民の意見を分析し、どんな意見がありますか?",

"input": "my-data",

"model": "gpt-4o-mini",

"extraction": {

"workers": 3,

"limit": 150

},

"clustering": {

"clusters": 5

},

"translation": {

"model": "gpt-4o-mini",

"languages": ["Japanese"],

"flags": ["JP"]

},

"intro": "This AI-generated report relies on data from a Polis consultation run by the Recursive Public team."

}

以下の記事を参考にさせていただいた。

結果

piplineのmain.pyを実行すると、レポートが作成される。

分類結果

それぞれのクラスタのラベルは以下となった。ここも出力してくれる。

- 若者の政治参加促進

- 投票への関心の低下

- 公共の善の重要性

- 子育て支援の必要性

- AIによる政治改革

ラベルを見ると、自分の仕組んだ通りに分けられている。

それぞれを詳しく見ていこう。

1. 若者の政治参加促進

クラスタ分析

参加者は、若者が政治に関心を持つための環境整備を求めています。信頼できる情報源やカジュアルな学びの場が不足しており、大学での議論や友人との交流が重要とされています。また、若者向けの政治イベントや分かりやすい街頭演説が必要だとの声も上がっています。 さらに、政治を「面倒くさい」ものではなく、自分たちの未来に関わる重要なテーマとして捉える意識改革が求められています。新しい投票システムや社会貢献活動を通じた政治参加の促進も提案されており、情報の整理や透明性の向上が期待されています。

Representative comments:

- SNSで見る政治の情報の正確性が分からないため、信頼できる解説を増やしてほしい。

- 若者向けの政治コンテンツが少ないと感じる。

- もっとカジュアルに政治を学べる場が必要だ。

- SNSで政治家をフォローしているが、宣伝っぽい内容が多い。

- 若者向けのメッセージが少ない。

⇒ 若者の意見がまとめられている。SNSなどのキーワードがしっかりと入っていて良い。

2. 投票への関心の低下

クラスタ分析

参加者は投票への関心が薄れている理由を多く挙げました。お年寄り向けの政策が多いと感じ、投票しても変わらないという無力感が広がっています。投票所の開設日や複雑な投票方法、候補者情報の不足も障壁となっています。 一方で、オンライン投票や電子投票の導入が期待されています。これにより、投票の手間が省け、若者の参加意欲が高まる可能性があります。デジタルリテラシー教育の重要性も指摘され、若者が政治に関心を持つための環境整備が求められています。

Representative comments:

- 選挙に行く時間はあるが、行っても結果が変わらないと思ってしまう。

- 投票に行ってもお年寄り向けの政策が多いと感じる。

- オンライン投票が導入されれば、若者の投票率は上がると思う。

- 投票所が遠いため、行きづらい。

- 候補者の数が多すぎて、誰を選べばいいか分からない。

⇒ このままSNSで誰かが言ってそうなくらいのリアリティな意見が可視化されている。

3. 公共の善の重要性

クラスタ分析

参加者は、ルソーの一般意志の概念を通じて、公共の利益を優先する重要性を強調しました。個人の利己的な思考を超え、全体の幸福を追求することが真の民主主義であり、合意形成のプロセスが不可欠であると述べています。 また、意見の異なる人々との対話を重視し、公共善を見失わない姿勢が民主主義の本質であると指摘しました。個々のエゴを抑え、社会全体の目標に向かって協力することが、ルソーの理想に近づくための鍵であると結論づけています。

Representative comments:

- ルソーの一般意志は、私益を捨てて公共の利益を求める点で理想的である。

- 多数決ではなく、社会全体の幸福にかなうかどうかが重要です。

- 真の自由とは、みんなの自由が保証されることです。

- 一般意志を考える場が必要です。

- 本当の民主主義は、公共善を忘れない仕組みを持つことだと思います。

⇒ 一般意志は難しい概念だが、他のクラスタと変に混ざったりしなかった。

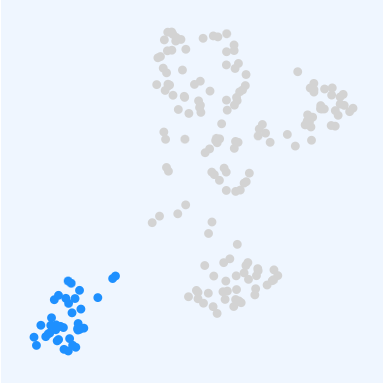

⇒ 人工知能民主主義と似ていると思っていて、近くに出ると予想していたが、これだとよく分からない。意味が似ているとはどういうことか、みたいな話になるので難しそうだ。

4. 子育て支援の必要性

クラスタ分析

参加者は、子育て支援の必要性を強調し、特に実践的な教育や情報提供の充実を求めています。保育園の不足や育児休業の利用しづらさが多くの家庭に影響を与えており、特にシングルマザーへのサポートが重要視されています。 また、育児と仕事の両立を支えるための制度(時短やフレックス制度の義務化)や、保育士の待遇改善、乳幼児医療費の軽減が求められています。地域ごとの支援のばらつきや、オンライン相談の充実も指摘され、孤立を防ぐための地域ネットワークの拡大が必要とされています。

Representative comments:

- 子育てに関する支援策が複雑である。

- 保育園の数が足りないため、子どもを預けられず困っている親が多い。

- 子育てにまつわる経済的負担が大きい。

- 二人目を諦める家庭も少なくない。

- 育児休業は制度として存在するが、実際には使いづらい職場が多い。

⇒ しっかり分類されている。

⇒ これは他の意見よりもずっと具体的なので、他から距離が離れているのだろうか?

5. AIによる政治改革

クラスタ分析

参加者はAIを活用したデータドリブンな政治の実現を強く支持しています。AIは国民の意見を迅速に分析し、政策に反映させることで、個人のバイアスを排除し、合理的な意思決定を促進する可能性があります。また、AIによる政策のシミュレーションや評価が行われれば、失敗を減らし、汚職のリスクも低下するかもしれません。 一方で、AIのアルゴリズムの透明性や公平性が重要な課題として挙げられています。最終的な判断は人間が行うものの、AIの分析が不可欠な時代が来ると期待されています。AIが複数の価値観を統合し、民主主義を成熟させる未来に対する期待も高まっています。

Representative comments:

- AIが立法プロセスをサポートすることで、議論が効率化される可能性がある。

- AIによる予測モデルを活用して、次に来る社会問題を先取りし対策できる。

- AIが選挙活動を支援すれば、候補者の主張の比較が簡単になることが期待される。

- AIは公共事業のコスト計算を人間よりも正確に行えると思う。

- AIの強みは、国民の大量の意見を瞬時に分類し、政策に役立てることができる点である。

⇒ データをあまり見ていなかったが、結構まともな意見ばかりだ。

⇒ 人間不要!政治家は猫になる、みたいな意見をイメージしていた。

未来へ

いかがだっただろうか。

ブロードリスニングをすることで、今までよりも幅広い意見を集めて議論することが可能になる。まさにテクノロジーの力による民主主義のアップデートだ。

安野氏の都知事選はいろんな見方があり、テレビや記事で取り上げられていたが、私が一番の功績だと思っているのはこうしてデジタル民主主義を実践して見せたという所に尽きる。

ただ一方で、今回の選挙で新たな課題も浮き彫りになったと思う。

例えば今回「熟議」に関するアップデートは無かったのではないか?という指摘がされている8。

これはどういうことかというと、例えばブロードリスニングで集めた声が、ヘイトやテロのような意見が多数派になったらどうする?ということだ。SNSなどの暴走を見ていると、それらが絶対に起こらないとは限らない。

こうしたことを防ぐには、1人1人が社会について考えて、議論を成熟させる必要がある。

Pluralityでもここは重要としていて、熟議の可能性や限界について言及されている9。

テクノロジーによってこれらを解決できるのか。今回の選挙では、そこまでは踏み込まれなかった。

ここは非常に難しい所だと思っているので、どんな解答を見せてくれるのか次回に期待したい。