背景

アーキテクチャを考える際には、プロセスの側面のみを考えてはいけないです。

しかしながら、アプリケーションしか担当しない人などはしばしば、アプリケーション内でのトレードオフは考えても、その領域にない、データへの影響などを間上げない人もたまにいます。

そこで今回、プロセスもデータも互いに影響し合うが、それらを同時に考えることは複雑。

ですが、どちらも設計思想は共通点があるために、そのメカニズムについて触れたいと思います。

影響された本やフレームワーク

影響を受けた本

最も影響されたのは以下の本です。

こちらの本では、プロセスと情報を明確に関心を分けて考え、後から融合させるスタイルを取っています。

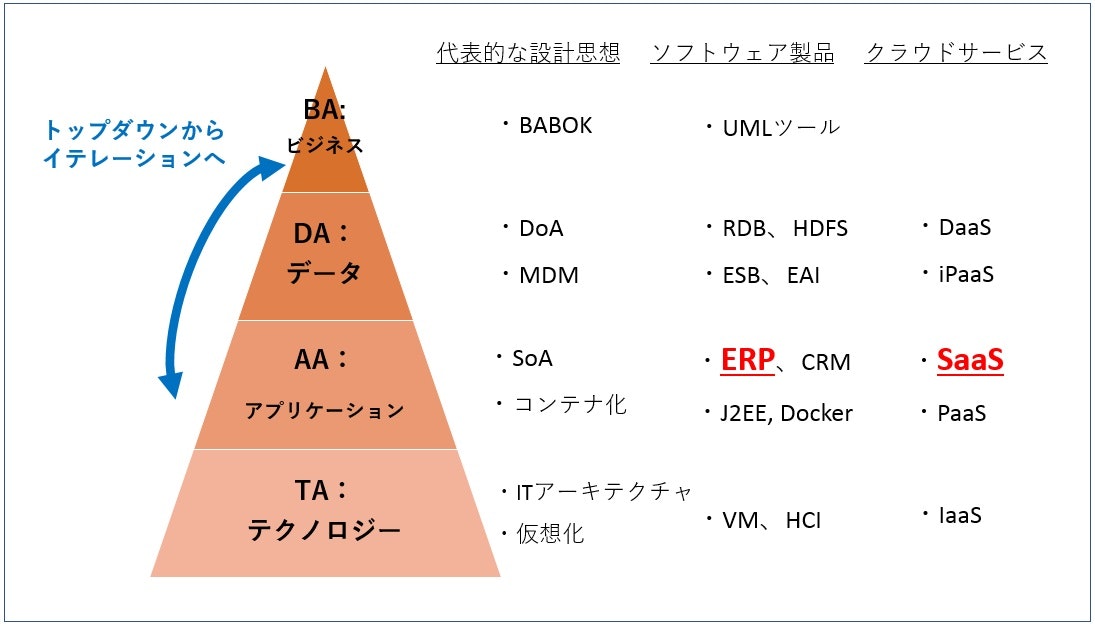

すこし違うものにはなりますが、エンタープライズアーキテクチャモデルの4層でも、

データ(情報)とプロセスに相当するアプリケーションの層は分離して考えています。

影響を受けたフレームワーク

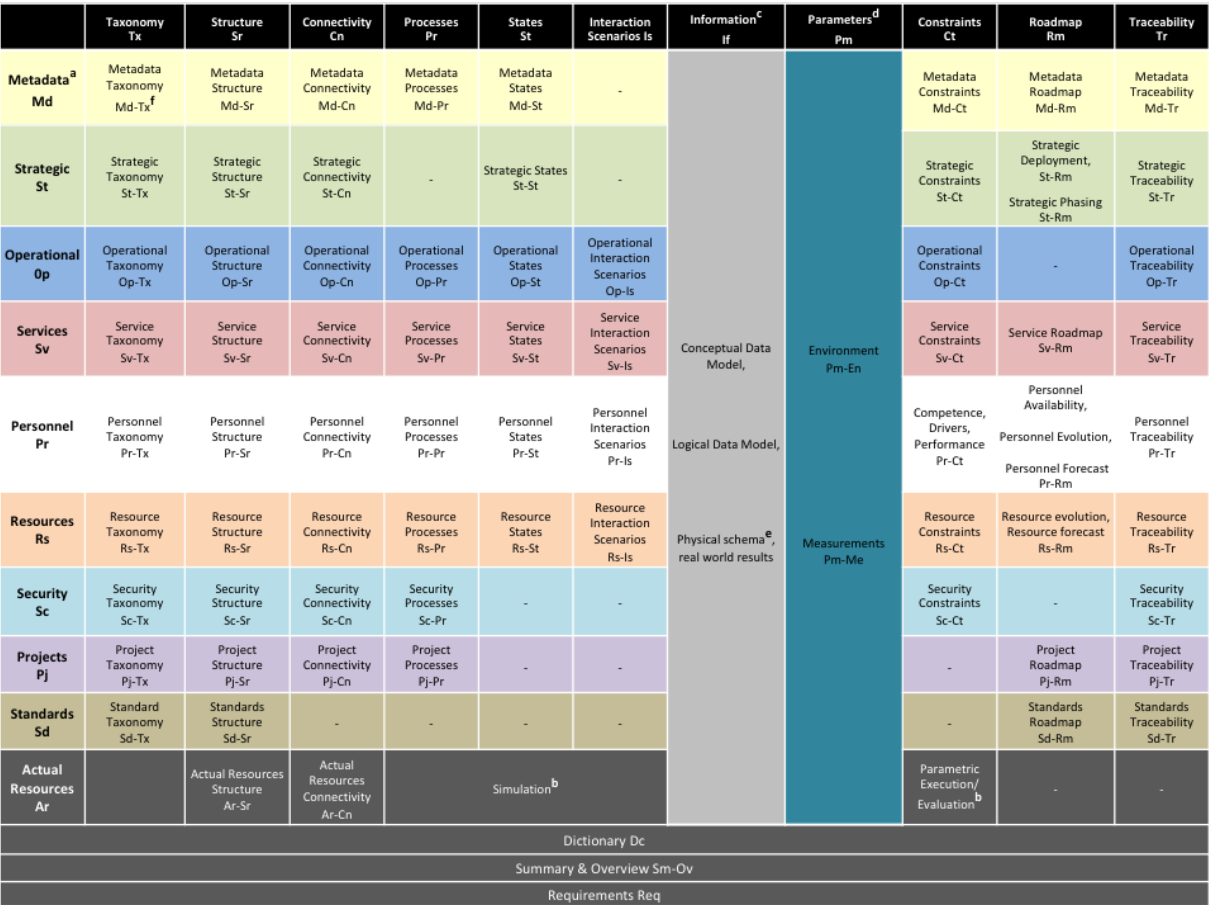

私が過去によく使っていたアーキテクチャフレームワークも、情報とプロセスを明確に分離していました。

グレー列のInformationで、分析系の情報や、トランザクション系の情報を扱うという感じです。

メカニズムは一緒

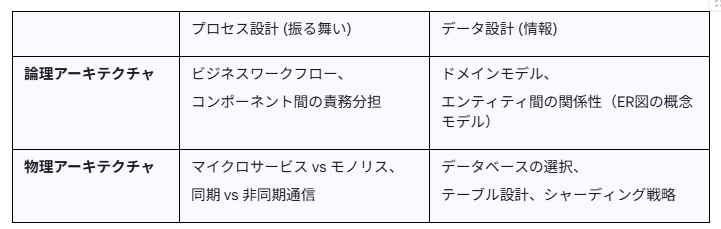

プロセスでも、データでも、まずは

論理的な世界観での境界などを考察した論理アーキテクチャ

を考察後に、いろいろな品質や予算・マネジメント負荷などの

制約を踏まえて物理的な境界を定義し、物理アーキテクチャに落とし込む

メカニズムは一緒です。

プロセスとデータで共通しているのは、それが

「何を達成したいか(What)」

「どうやって実現するか(How)」

とを分離するという、問題解決における普遍的な原則に基づいているからです。

なぜこのメカニズムは普遍的なのか

この「論理→物理」という思考プロセスは、複雑な問題を扱うための、非常に強力なフレームワークです。

複雑系のビジネスになればなるほど、その威力はさらに増し、変化に強いビジネスのためには、物理アーキテクチャと論理アーキテクチャは、明確に分けてトレーサビリティを保つのが、私はマストだと思っています。

1. 関心の分離

論理アーキテクチャは、ビジネスの要求やドメインのルールといった「関心事」に焦点を当てます。ここでは、技術的な制約は一旦脇に置き、理想的な構造を追求します。

物理アーキテクチャは、パフォーマンス、コスト、セキュリティ、耐障害性といった

「非機能要件」という別の関心事に焦点を当てます。

これらを同時に考えると、ビジネスロジックとインフラの問題が混ざり合い、思考が混乱してしやすくなります。

非機能の内容のみが変わった際にも、ビジネス要素のみの論理が残っていれば、

保守も行いやすいです。

そこで、関心を分離することで、それぞれの問題に集中できます。

2. 複雑性の管理

最初に論理的な世界観を構築することで、システムの全体像と本質的な構造を、実装の詳細に惑わされずに理解できます。

複雑な問題に取り組む際に、まず抽象的なモデルから始めるのは、人間の認知的な限界に対応するための定石です。

3. 選択肢の維持

一つの論理アーキテクチャに対して、複数の物理アーキテクチャの選択肢があり得ます。

例えば、「論理的に分離されたサービス」は、「物理的に別のマイクロサービス」として実装することも、「モノリス内の別モジュール」として実装することも可能です。

これは、私が先日の登壇で、

「1つのサービス内になぜ複数の集約を含むのか?」

というテーマで発表しています。

最初に論理設計を固めることで、後から技術の進化や予算の都合に合わせて、最適な物理実装を選択する柔軟性が生まれます。

プロセスとデータの類似性

この原則は、システムの振る舞い(プロセス)と、システムが扱う情報(データ)の両方に全く同じように適用できます。

データとプロセスの相互作用

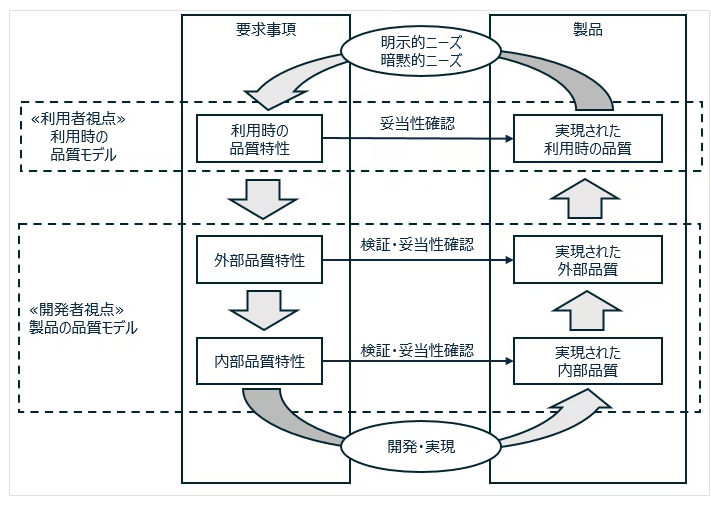

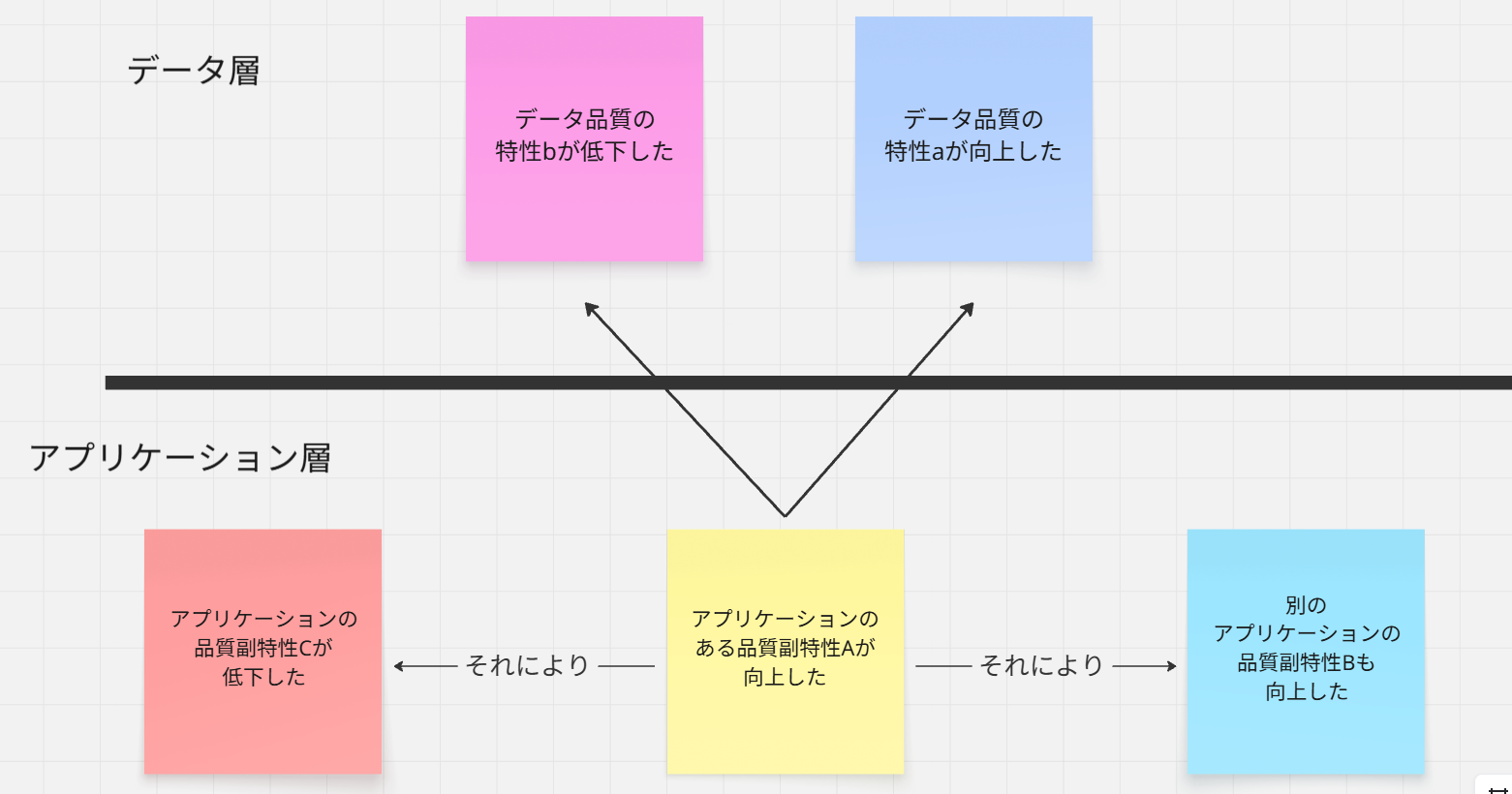

この図は非常にわかりやすいアナロジーだと思います。

目的と手段の関係

データの品質特性が目的としたら、アプリケーション品質(非機能)は手段。

データ品質は、必ずアプリケーション品質というものの制約を受ける構図です。

むやみやたらに、アプリケーション品質を改善するのではなく、

そのアプリケーション品質の改善によって、

どんなデータ品質改善が行われ

代償として、どのような副作用があるのか?

を必ず事前に考えなくてはいけません。

ロジックブランチで可視化する

アブダクションでアプリ品質を特定

もしも先に明確に

「こんなデータ品質が満たされていてほしい」

という要求があれば、そこからアブダクションすることで、アプリケーション品質が決定されます。

よくある、先にアプリケーションアーキテクチャを決定する場合には、

そこから演繹的に、どのようなデータ品質を満たせるのか?を考えます。

まとめ

結局のところ、プロセスもデータも、ビジネスという目的を達成するための手段です。そのため、その設計プロセスが「目的(論理)→手段(物理)」という同じ構造を辿るのは、非常に自然なことです。