データの品質改善とTOCには関係性がある

データの品質改善とTOC(Theory of Constraints:制約理論)は、一見すると異なる分野のように思えるかもしれませんが、実は密接な関係があります。

TOCの考え方をデータの品質改善に適用することで、より効果的な改善活動を進めることができます。

TOCの基本的な考え方

TOCは、組織の目標達成を妨げる「制約」に焦点を当て、その制約をマネジメントすることで全体最適を実現しようとする経営管理手法です。

制約: 組織の目標達成を最も妨げる要因。

全体最適: 一部分の最適化ではなく、組織全体のパフォーマンスを最大化すること。

TOCの5段階集中プロセス

TOCでは、以下の5つのステップで制約をマネジメントします。

①制約を特定する: システムの中で最もボトルネックとなっている部分を見つける。

②制約を最大限に活用する方法を決定する: 制約をフル稼働させるための方法を見つける。

③制約以外のすべてを、ステップ2の決定に従属させる: 制約以外の部分の活動を、制約を最大限に活用するために調整する。

④制約を強化する: 制約の能力を向上させるための手段を検討する(例:設備投資、人員増強)。

⑤上記のステップを繰り返す: 制約が解消されたら、新たな制約を探し、改善を続ける。

データの品質改善とTOCの関係

このTOCの考え方をデータの品質改善に適用すると、以下のようになります。

①データの品質に関する制約を特定する:

組織の目標達成(例:正確な顧客分析、迅速な意思決定)を妨げる、最も重要なデータ品質の問題を見つけます。

例:

「顧客データの不完全性(欠損値が多い)」

「データの一貫性の欠如(システム間で情報が食い違う)」

「データの鮮度の低さ(情報が古い)」

②制約を最大限に活用する方法を決定する:

特定されたデータ品質の問題を、最も効果的に改善するための方法を検討します。

例:

不完全性を減らすために、データ入力規則を厳格化する。

不整合性を解消するために、マスタデータ管理システムを導入する。

鮮度を高めるために、データ更新頻度を上げる。

③制約以外のすべてを、②の決定に従属させる:

他のデータ品質改善活動を、②で決定した改善方法をサポートするように調整します。

例:

データ入力担当者への教育を強化し、入力規則の徹底を促す。

システム部門と連携し、マスタデータ管理システム導入のための環境を整備する。

データ更新プロセスを見直し、必要な人員やシステムリソースを割り当てる。

④制約を強化する:

特定されたデータ品質の問題を根本的に解決するための手段を検討します。

例:

データクレンジングツールを導入し、自動でデータ品質を向上させる。

データ品質管理のための専任チームを設置する。

データ品質に関するポリシーや手順を策定する。

⑤上記のステップを繰り返す:

最も重要なデータ品質の問題が解決したら、次の問題に取り組みます。

継続的にデータ品質を監視し、改善を続けることで、データ駆動型の組織文化を醸成します。

TOCを適用するメリット

優先順位付け:

最も重要なデータ品質の問題に焦点を当てることで、効率的に改善を進めることができます。

全体最適:

一部のデータのみを改善するのではなく、

組織全体の目標達成に貢献するデータ品質改善を目指します。

継続的な改善:

データ品質改善を継続的なプロセスとして捉え、組織全体のデータ活用能力を高めます。

結論 -データ品質改善とTOCは密接に関連している-

TOCは、製造業における生産性向上を目的として開発された理論ですが、

その考え方は、データの品質改善にも有効に活用できます。

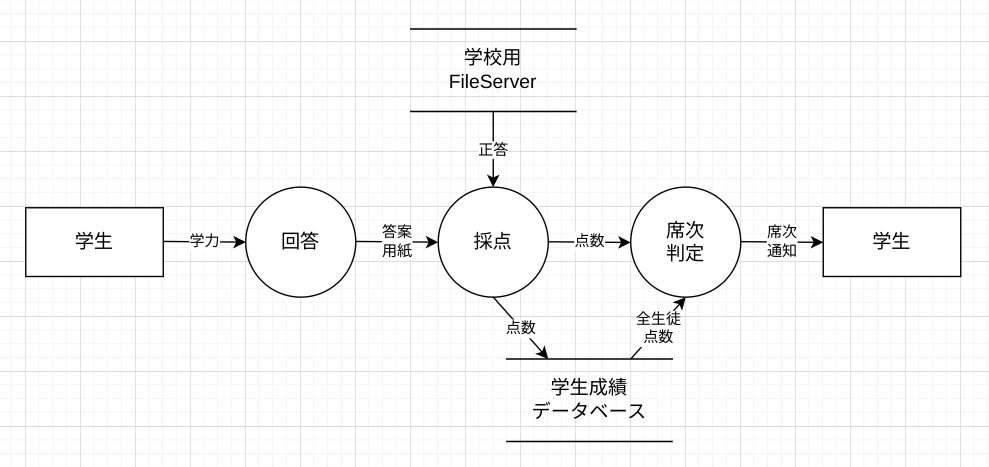

DFDとTOCを組み合わせたデータ品質改善手法

実際にどうやってデータボトルネックを見つけるのか?が気になるところでした。

そこで業務フロー図を描き起こしたうえで、TOCの思想に基づいて、

どこがもっとも能力値を下げている箇所か?の特定をするという、

業務プロセス改善のメカニズムを データ品質改善にも生かせるのではないか?

という問いを立てて、以下のスクリプトをGeminiに投げてみました。

データ品質の改善のために、DFDとTOCを組み合わせて、

ボトルネックを発見する方法は過去にありますか?

スクリプト概要

「データ品質の改善にDFD(データフロー図)とTOC(制約理論)を組み合わせることは、

理論的には有効であるものの、一般的な手法として確立されているとは言い切れません。

しかし、両者の考え方を組み合わせることで、

データ品質改善の取り組みをより効果的に進めることは可能です。」

とのことであり、予想した通りの結果が出力されました。

DFD(データフロー図)の役割

DFDは、システム内でのデータの流れを視覚的に表現するツールです。

データがどこから来て、どのように処理され、どこへ行くのかを明確にすることで、

以下の点でデータ品質改善に貢献できます。

データの流れの可視化:

データがシステム内でどのように移動・変換されるかを把握することで、

データ品質問題が発生しやすい箇所を特定できます

例:データ入力箇所、データ変換処理

プロセスの明確化:

データ品質を維持・向上させるためのプロセス(例:データ入力規則の適用、データ検証処理)が、データフローの中でどのように組み込まれているかを明確にします。

責任の所在の明確化:

データの流れに関わる部門や担当者を特定することで、データ品質問題の責任の所在を明確にします。

DFDとTOCの組み合わせによる品質改善方法

DFDとTOCを組み合わせることで、データ品質改善におけるボトルネックをより効果的に発見し、解決することができます。

具体的には、以下の手順です。

①DFDでデータフローを可視化する

システムのデータフローをDFDで表現し、データの流れと処理プロセスを明確にします。

②DFD上でデータ品質リスクの高い箇所を特定する

DFDを分析し、データの入力、変換、保管など、データ品質問題が発生しやすい箇所を特定します。

③TOCの考え方でデータ品質のボトルネックを特定する

特定されたデータ品質リスクの高い箇所の中で、ビジネス目標に最も大きな悪影響を与えている箇所を「ボトルネック」として特定します。

ここが、TOCの改善ステップの1段階目です。

④ボトルネックに対する改善策を検討する

特定されたボトルネックに対して、データ品質を向上させるための具体的な対策を検討します(例:データ入力規則の強化、データクレンジング処理の導入)。

⑤改善策をDFDに反映させる:

検討した改善策をデータフロー図に反映させ、新たなデータフローを設計します。

④⑤が、TOCの改善ステップの3,4段階目に該当します。

⑥改善策を実行し、効果を測定する:

設計したデータフローに基づいて改善策を実行し、データ品質の向上度合いを測定します。

⑦上記を繰り返す:

改善の効果を測定し、必要に応じてさらなる改善策を検討します。

ここがTOCの改善ステップの5段階目に該当します。

過去の事例について

DFDとTOCを直接的に組み合わせたデータ品質改善手法として体系化された事例は、

一般的な手法として確立しているとは言えませんが、部分的に両者の考え方を取り入れたデータ品質改善の取り組みは、多くの企業で行われています。

事例その①

データウェアハウス構築プロジェクトにおいて、DFDを用いてデータの流れを設計し、ETL処理におけるデータ変換の誤りや欠損値の発生を抑制する。

事例その②

CRMシステム導入プロジェクトにおいて、TOCの考え方を応用し、顧客データの重複管理が顧客対応の遅延や誤りの原因となっていることを特定し、顧客マスタ管理を徹底する。

ECRSを用いたデータ品質改善手法

TOCと業務プロセス改善の原則であるECRSは、密接に関係があります。(事実)

仮に、

上記のDFDとTOCを掛け合わせたデータ品質改善手法の考え方があっている。

と仮定すると、演繹的に以下のことがいえると考えました。

データ品質改善のためには、ECRS原則の適用は効果的である。

そこで、以下のスクリプトをGeminiに投げてみました。

ECRSを用いた、データ品質改善の事例はありますか?

データ品質改善のためには、ECRS原則の適用は必須と感じています。

スクリプト概要

ECRS(Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)の原則は、

業務プロセス改善の基本的な手法として知られていますが、データ品質改善においても非常に有効な考え方であり、事例も存在します。

とのことで、事例情報をもとにして仮定の検証が行えるのはラッキー!

ECRS原則とデータ品質改善の関係性

データ品質の低下は、多くの場合、データの収集、入力、処理、管理といった

「データプロセス」に起因します。

プロセスの問題には、当然ECRS原則が適用できます!!

ECRS原則をこれらのデータプロセスに適用することで、データ品質問題の発生を抑制し、

効率的な改善を実現できます。

では、実際にECRSをデータ品質のために、どう適用するのか?の考え方と具体例を。

①Eliminate(排除)

不要なデータ項目・プロセスをなくせないか?

そもそも不要なデータ項目やデータ処理プロセスを排除することで、誤入力やデータ不整合といったデータ品質リスクの発生源を断ちます。 これが一番効果が絶大です。

具体例

・Webの会員登録フォームで、誰も使っていない「FAX番号」の入力項目を削除する。

・データの入力・転記プロセスにおいて、人間による手作業のチェックを自動化し、ヒューマンエラーの入る余地を排除する。

・重複するデータ入力プロセスを排除する。

・分析で使用されないデータ項目の収集を停止する。

②Combine(結合)

複数のデータ項目・プロセスを一つにまとめられないか?

概念として同じなのに、分散しているデータ項目やプロセスを統合することで、管理をシンプルにし、データの一貫性を高め、冗長性を排除し、データの不整合リスクを低減します。

具体例

・複数のシステムに散らばっている顧客マスターデータを、単一のマスターデータ管理システムに統合する。

・異なる部門で管理されていたデータを統合し、部門間でのデータ共有を促進する。

・「姓」「名」のように分かれている入力項目を業務上問題なければ「氏名」に統合する。

この辺は、よくデータモデリングの界隈イベントでもよく出る話題です。

Rearrange(再配置)

データ処理の順序を変えられないか?

データ処理のプロセス順序や実行タイミングを見直すことで、より早い段階で品質を確保したり、手戻りをなくしたりします。

具体例

・ユーザーがフォームを送信した後にエラーチェックするのではなく、郵便番号を入力した時点でリアルタイムに検証処理を行う、または住所を自動補完するなど、入力の早い段階でデータの形式を整える。

・データ更新処理をバッチ処理からリアルタイム処理に変更する。

Simplify(簡素化)

データ入力・処理をもっと簡単にできないか?

データ入力や処理の手順を簡素化することで、人為的なエラーを減らし、誰がやっても同じ品質のデータが生まれるようにします。

具体例

・国名や都道府県のような項目は、自由入力ではなくドロップダウンリストから選択させる。

・電話番号や日付の入力形式を、入力規則(フォーマット)で制限する。

・データの変換ロジックが複雑であれば、よりシンプルなルールに修正する。

・複雑なデータ変換処理を分割し、1つの処理を単一目的なシンプルな状態にする。

Sから始めることもある

ECRSは、この順番で効果があるものの、実際にはデータ構造やデータ処理が複雑な場合、

Eから始めることもできず、Cも始められず、Rも始められないということはザラにあります。そんな時には、Sから始めてみて、シンプルにしてからE、C、Rを試してみてください。

また、継続的にボトルネックは移動し続けるので、それに伴い継続的にこのECRSを行う必要があります。

ECRSを用いたデータ品質改善の事例

ECRSの考え方は、様々なデータ品質改善プロジェクトの中に暗黙的に組み込まれています。

以下に、ECRSの考え方が活用されていると思われる事例をいくつか紹介します。

顧客マスタデータ統合プロジェクト

複数のシステムに分散していた顧客データを統合する際、以下のようにECRS原則が適用されます。

・Eliminate:不要な顧客属性情報を削除する。

・Combine:住所や電話番号などの重複情報を統合する。

・Rearrange:データ統合時の変換処理を見直し、正確性を高める。

・Simplify:データ入力画面を改善し、入力ミスを減らす。

データ入力業務の改善

データ入力業務の効率化と品質向上を図る際、ECRS原則が活用されます。

・Eliminate: 不要な入力項目を削除する。

・Combine: 複数の入力フォームを統合する。

・Rearrange: 入力順序を最適化する。

・Simplify: 入力規則を設ける、自動入力機能を導入する。

データクレンジングプロセスの改善

データクレンジング処理を効率化し、精度を高めるために、ECRS原則が適用できます。

・Eliminate: 重複データを自動的に削除する。

・Combine: 類似する表記のデータを統一する。

・Rearrange: クレンジング処理の順序を最適化する。

・Simplify: クレンジングルールを自動化する。

まとめ

TOCが 「どこを(Where)」改善すべきか? を教えてくれるのに対し、

ECRS原則はその制約を 「どのように(How)」 解消するかの具体的な手順を示します。