はじめに

世の中には群論の本がいっぱいあります。YouTubeにも群論を解説する動画があります(例:ヨビノリさん)。そんな中でわざわざ群論の解説記事を書くモチベって正直薄いのですが、一番最初に「群論のお気持ち」だけ理解しておくと、これから群論を学ぶ上で役立つのではないかと思います。そこで、私が初学者のときにこんなことを知っておきたかったなーってことなどを紹介していきたいと思います。

群論って何?

簡単に言うと、「集合(ものの集まり)に対して定義された『演算』の構造を調べる」学問です。一番簡単な例として、小学1年生で自然数$\mathbb{N}$の上に定義された足し算$+$を習いますね。この「集合と演算の組」を$(\mathbb{N},+)$と書くことにしましょう。しかし、$(\mathbb{N},+)$は 群ではありません。「なんで!?集合の上に演算が定義されてるじゃないか!」と言いたくなるかもしれません。なぜか。それは 守らないといけないルール がいくつかあって、それらを全部満たさないと群とは言えないからです。

群のルール

まずはじめに、「演算」とは、「集合の中の2つの要素を選んで、それに1つの要素を対応させる」ものと断っておきます。足し算$x+y$もそうですし、2つの整数の最大公約数を求める$\gcd (a,b)$も演算です。

それではルールを見ていきましょう。考える集合を$S$とします(集合は英語で Set といい、その頭文字です)。演算は$a\circ b$と書くことにします(別にどんな記号を使ってもいいですが慣習的にこの記号がよく使われます)。さきほどの書き方で書くと、集合と演算の組は$(S,\circ)$となります。これに対して、

-

$S$の2つの要素の演算結果は集合$S$の中にある。厳密にいえば、$a$と$b$が集合$S$の要素なら$a\circ b$も$S$の要素である。この性質は、$S$は演算に関して閉じている、と表現される。例えば自然数の中で引き算を考えたとき、$3-5=-2$となって、$-2$は負の数だから自然数ではない。ゆえに自然数は引き算に関して閉じていない。

-

$$a\circ (b \circ c)=(a\circ b)\circ c.$$つまり$b$と$c$をはじめに演算しても、代わりに$a$と$b$をはじめに演算しても結果は変わらない。これを 結合法則 という。例えば足し算や掛け算で成り立つが、引き算では成り立たない($3-(2-1)=2$だが$(3-2)-1=0$)。

-

単位元 と呼ばれる要素$e$がある。これは、$S$のどんな要素$a$に対しても$$a\circ e=e \circ a=a$$が成り立つような要素を指す。つまり、足し算でいう$0$や、掛け算でいう$1$のように、それを演算しても結果が変わらない元である。

-

$S$のすべての要素に対して 逆元 とよばれる要素がある。$a$の逆元とは、$$a\circ\ b = b\circ a = e$$(ここで$e$は$3.$で述べた単位元のこと)を満たす要素$b$のことである。$a$の逆元は$a^{-1}$と書かれる。たとえば整数の足し算に関して$2$の逆元は$-2$である($2+(-2)=0$)。有理数の掛け算に関して$2$の逆元は$\frac{1}{2}$である($2\times\frac{1}{2}=1$)。ところが、整数の掛け算に関して逆元は存在するとは限らない。なぜなら$2$の逆元$\frac{1}{2}$は整数ではないからである。

以上4つのルールを満たすとき、$(S,\circ)$は 群 であると言います($1.$は群ではなく演算$\circ$が満たすべきルールなのですが、ここでは一緒に書きました)。お気づきの方もいるかもしれませんが、同じ集合を考えていても、どのような演算を考えるかによって、上の性質を満たしたり満たさなかったりします。同様に、同じ演算を考えても、どの集合を考えるかによって上の性質を満たしたり満たさなかったりします。だから集合と演算はセットで扱うのが大事なのです。

発展 環と体について

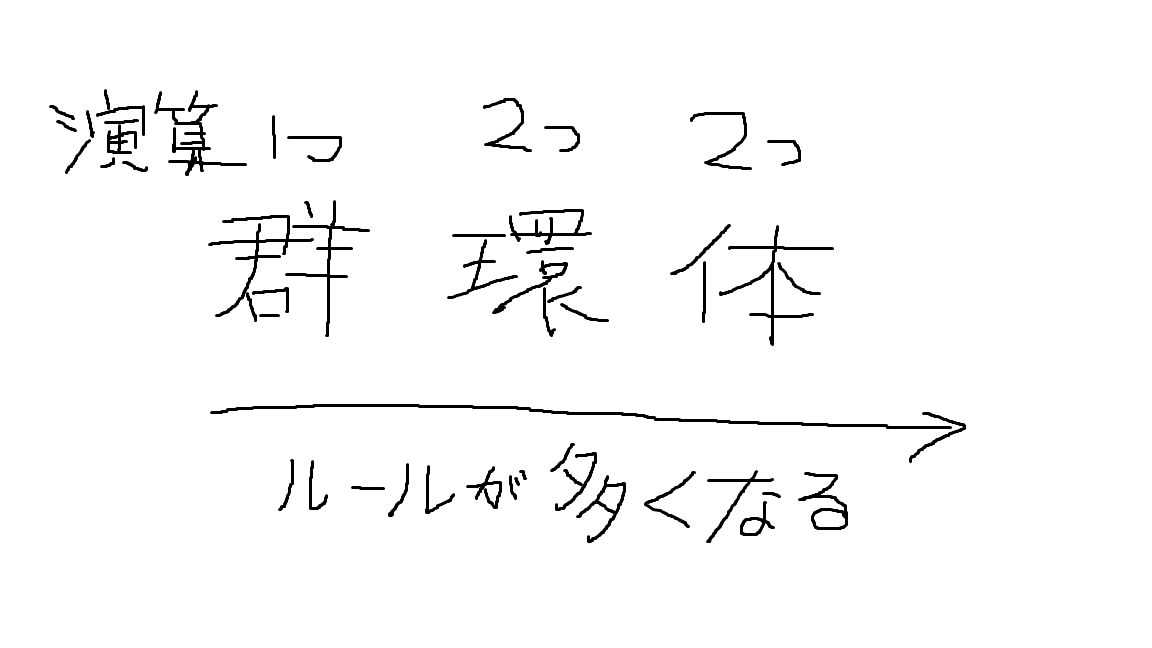

群は1つの演算といくつかのルールを考えるだけでした。ところが、2つの演算を考えることももちろんできます。集合の上に2つの演算が定義されていて、あるルール(脱線になってしまうのでここでは紹介しません)を満たすとき、 環 といいます(例:$(\mathbb{Z},+,\times)$。整数に通常の足し算と掛け算を考えたもの)。環がさらに別のルールを満たすとき、体 と言います(例:$(\mathbb{Q},+,\times)$)。実は他にもモノイドや斜体や可換環などとよばれる「数学的構造」があるのですが難しいことはありません。集合と演算が、どのルールを満たすかによって呼び名が変わるだけです。

環はよく「足し算と掛け算ができる集合」と言われます。このとき体は「足し算と掛け算に加えて割り算ができる集合」とでも言うべきでしょう。掛け算ができるのに割り算ができないなんてことはあるの?と思われるかもしれません。実はそうなんです。割り算とは、言い換えると「逆元をかけること」です($2$で割ることは$\frac{1}{2}$をかけることと一緒ですね)。しかし群のルール$4.$で述べたように、考える集合によっては逆元がいつでも存在するとは限りません。だから、掛け算ができるからと言って割り算ができるわけではないことに注意が必要です。

さて、これらは何に使われるのかという話をしましょう。一番有名なのはガロア理論ではないでしょうか。ガロア理論は例えば「5次方程式に解の公式が存在しない」ことを示すのに使われています。ガロア理論とは簡単に言えば、ある条件の下で「群と体が1対1に対応する」という定理です。それがなぜ5次方程式の話と関連があるのか。それは、5次方程式の解の公式というのが、体で表されるからです(厳密にいえば体の拡大の列$K_{0},K_{1},K_{2},\cdots$。拡大というのは体$K_n$からそれを含むより大きな体$K_{n+1}$を作ることです)。群と体が1対1に対応すると言いましたが、この対応によって、解の公式が存在するかどうかという「体の世界での話」が「群の世界での話」に翻訳できてしまうのです。そこで、群の世界を調べることにより、簡単に、エレガントに解の公式がいつどんなときに存在するかというのが分かる。このような仕組みになっています。

群論を学ぶモチベーション

群論は何に使われるのでしょうか。実は、上に述べた「ガロア理論」以外にも幅広く応用されています。例えば暗号理論や量子力学などがそうです。これについては次回以降の記事で触れたいと思います。とても抽象的な概念ですが、実は実世界の役に立っているのは面白いですね。

まとめ

「群」とは「集合」と「演算」のペアであって、4つのルールを満たすものです。さらに言えば、満たすルールによって呼び名も性質も変わります。特に大事なものは「環」や「体」などと呼ばれる構造です。しかし、いきなりすべてのルールを覚える必要はありません。勉強をしていれば自然に覚えていくので気楽にいきましょう。