みなさんものづくりしていますか?Qiitaを読むことはインプットがメインだと思いますが,書く側は逆にアウトプットをしているんですよ.このようなアウトプットをすることは結構大事です.なかなかアウトプットできずに勉強だけして...なんて方も少なくないかもしれません.今回は1つのアウトプットの機会であるサポーターズの技育プロジェクトの技育展の参加レポートを書きます〜

半年間初めて継続開発したのでどのような経緯で開発したのかとかお伝えできればなあと思います.

私は毎週月曜日に技術のことを書いてQiitaに投稿していますが...今週は箸休めとしてイベント参加レポート編です☺️普通に書き切るのに2週間かかりました💦

技育展とは

技育展は株式会社サポーターズが主催する, 学生エンジニアのための国内最大級のピッチコンテストです. 他の技育プロジェクトの一環である技育祭,技育CAMP,技育博とは違って作った作品で登壇し,勝ち負けを決めるイベントです.

2024年の技育展は予選1回線から予選2回戦を経て決勝大会に出場できます.予選1回戦は技育CAMPで最優秀賞や優秀賞を受賞したり,技育博に出場すると免除になったりします.

私は7月の技育博に出した作品だったので免除でした.ちなみに技育博は作品を持ち寄って実際に他の学生や企業さんにフィードバックをいただけるイベントです.

どのような作品を出したのか

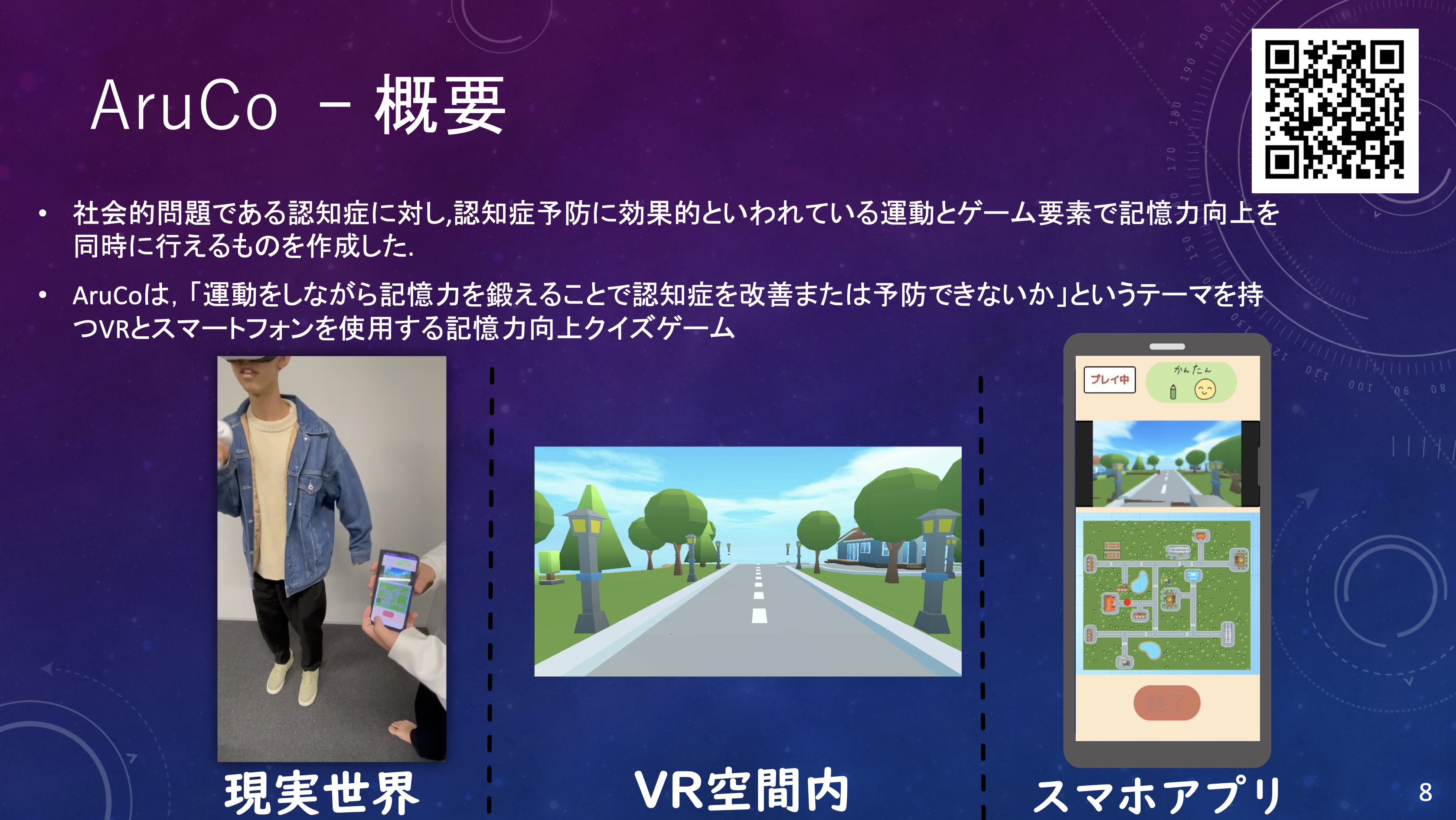

teamHOPカード(仮)というチームで「運動をしながら記憶力を鍛えることで認知症を改善または予防できないか」というテーマを持つVRとスマートフォンを使用する記憶力向上クイズゲームAruCoを作成しました.

チーム名の由来は私を含めチーム4人が滋賀県にゆかりがあったからです.HOPカードは滋賀県のご当地スーパーである平和堂のポイントカードです.技育展の参加のもう一つの目的は滋賀県を布教することでした.

AruCoは具体的には以下のような操作方法になっています.

VR側 (認知症患者が操作)

- VRゴーグルとコントローラーを使用

- 腕を振って前進し, コントローラーのボタンでクイズの解答を選択

スマートフォン側 (サポート役が操作)

- ゲームの開始

- クイズの難易度設定

- マップ上のプレイヤー位置の確認とVR空間でみている映像の配信

- クイズの正解状況の確認やVR空間で歩いた距離

- 過去の結果の一覧表示やChatGPTによるフィードバックの表示

工夫点

-

非同期通信による操作負担の軽減:

高齢者プレイヤーがVR内での複雑な操作をしなくても済むよう, スマートフォン側から非同期で指示を送る設計にしました. これにより, VRプレイヤーは直感的な操作のみでゲームを進行できるため, 認知症患者でも無理なく楽しめます. -

運動とゲームを組み合わせた認知症予防アプローチ:

単なるクイズではなく, フィットネス要素を取り入れることで, 身体を動かしながら認知機能の活性化を図ります. 腕を振る動作や軽い運動を行いながら, クイズに挑戦することで, 身体と頭を同時に鍛える仕組みです. -

高齢者でも使いやすいUI/UX:

VR側の操作は極力シンプルにし, クイズの解答もワンタッチでできるようにしました. スマートフォンアプリのインターフェースも直感的に操作できるよう工夫し, サポートする側もストレスなく操作できる設計にしました. -

リアルタイムの進捗管理:

サポート役はスマートフォンを通じて, プレイヤーの進捗やクイズの正答率をリアルタイムで把握可能. これにより, 効率的なサポートが行えるだけでなく, プレイヤーのモチベーション向上にも繋がります. -

フィードバックループの活用:

過去の結果を蓄積し, 進捗を可視化することで, プレイヤーが自身の成長を感じられる設計にした.また,AIによる客観的なフィードバックを表示させました.これにより, 継続的なトレーニングを促し, 長期的な認知症予防の効果が期待できます.

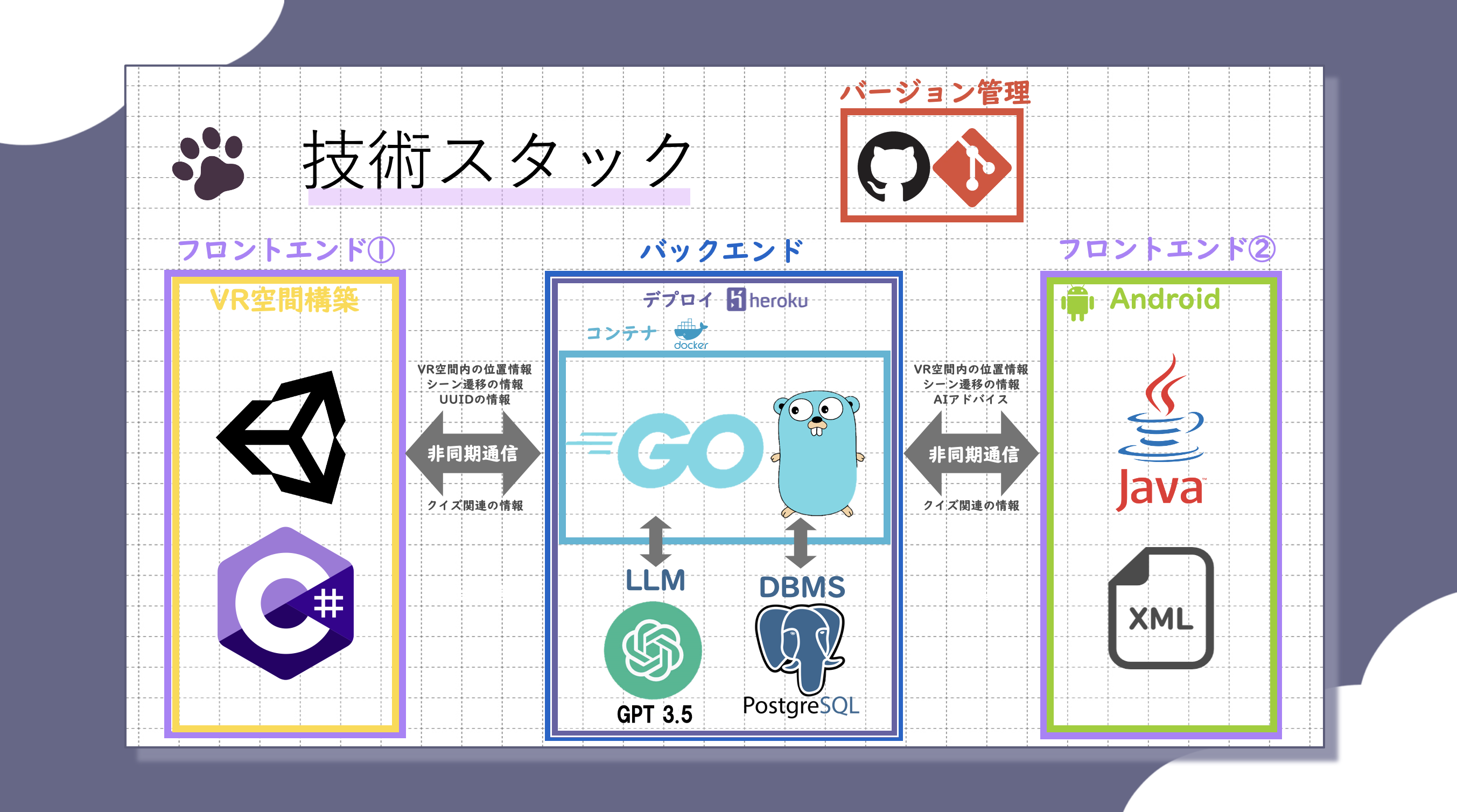

技術スタック

このような技術スタックで制作ました.バックエンドは初めてGo言語でDDD(ドメイン駆動設計)&クリーンアーキテクチャで開発しました.また個人的な初挑戦で,認証サーバー,配信サーバー,非同期通信の実装もしました.クライアントサイドではUnity(MetaQuest3)とAndroidの2プラットフォームでの開発をしました.結構しんどかったです.Unityに関しては高齢者に優しいUI設計や腕振り機能の実装,Android側は操作しやすいレイアウトや情報量を過剰にしすぎず統制したデザインの工夫をしました.

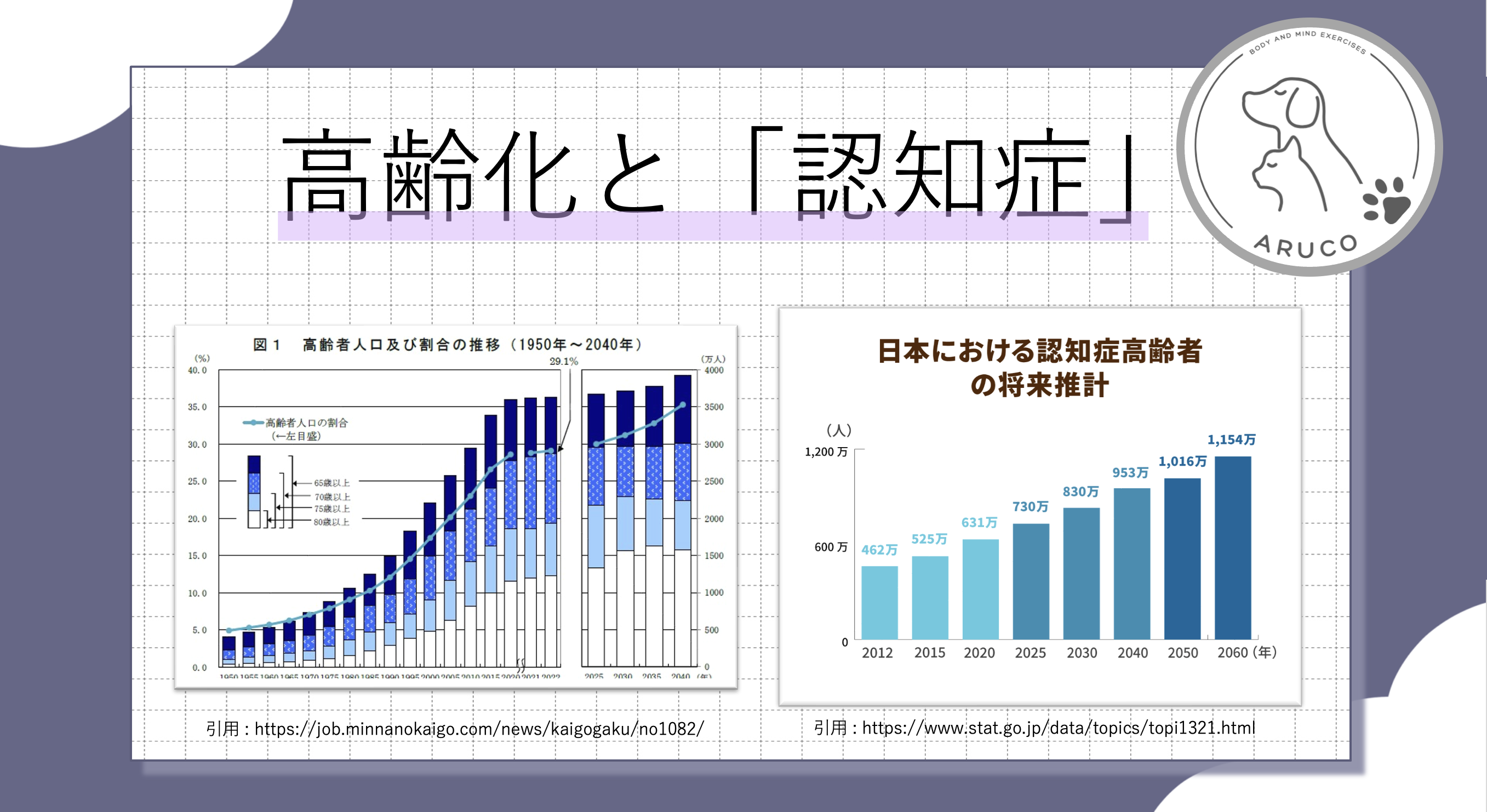

作成したきっかけ

作成したきっかけとしては高齢化が進んでいる社会に課題を置いた際に高齢者の方になんとかして頭の運動と体の運動をしてほしいと思ったから...というよりはメンバー全員の祖父母が結構歳のいった高齢者であることや専攻がVRやふーマンインターフェースであることから,高齢者とVRをかけた作品を作りたいと考えた際に思い浮かんだので作りました.

この作品は同じくサポーターズの技育CAMPハッカソンで作成し,その後技育博や技育展へとブラッシュアップを続けた作品です.初めてここまでの長期開発をしました.思い入れのある作品の1つです.

技育博の結果

私たちの作品は2024年7月に開催された技育博にも出場しました.技育CAMPハッカソンから技育博では以下のブラッシュアップを行いました.

- そもそも最後まで動いていない部分もあったので完成させ切る

- VR酔いに対しての工夫を考える.ただVRの映像が動いているだけではいけないので実際に歩いているかのような工夫をした

ここで企業の方から以下のようなフィードバックをいただきました.

- 座標送受信の機能でコスト¥がかかりすぎな気がするので非同期通信するデータが近い値だった場合,データを切り捨てできるような閾値の設定

- コンセプトはいいが,現実的に実際,嫌悪感を感じる方もいらっしゃるのでそこのところの対策を考える

- サポートする側の高齢者サポート機能の拡充

このフィードバックを活かして制作していました.

技育展予選の結果

1回戦

1回戦は前述した通り技育博に出場した作品だったため,免除でした.

2回戦

2回戦は数分間のオンラインピッチをしました.実際2分という時間は非常に短いというのが本音です.しかしながらなるべく私たちの作品を余すことなく伝えるために午前3時までスライド作成をしていました.以下の点に基づいて制作していました.

- ターゲット層は?ユーザーペルソナは?

- 一番工夫した点(アピールポイントは?)

- 世の中にどのように貢献できるか?

- 技術的挑戦点

- 今後のブラッシュアップ点

2回戦が終わり以下のようなフィードバックや評価をいただきました.

-

アプリからデバイスまで作り込みがされており、卒業研究への発展が期待できる。ユーザースタディの結果を技育展本戦に盛り込むと、さらに評価が高まる可能性あり。課題設定とミニマムな解決策の提示が重要。

-

VRゲームを通じて、運動が必要でも外出できない高齢者向けの認知症対策が評価された。頭と体の両方を鍛える工夫が現場に即しており、クオリティが高い。

-

脳トレ要素で頭と体の健康を促進し、認知症予防に効果的。今後のデータ記録機能の追加に期待が寄せられている。

-

実際の課題解決に基づいたプロダクトで意義が大きい。高齢者による実際の利用からフィードバックを得ることで、さらなる改善が期待される。UIをスマートフォンに分離している設計も高評価。

技育展決勝に向けて

この数週間は本当にしんどかったです(計3徹).2回戦でいただいたフィードバックや評価にあったように,この作品はドメインが介護であることより,私たち開発者の専門ではないため,現場の求めるものとはずれていないかなと思いました.そこで,ユーザースタディを盛り込むために,実際に介護士の方にフィードバックをもらいに行きました.

すると以下の点での課題が出てきました.

- 高齢者に複雑な操作をさせないこと

- 「できた」という達成感を重視し、不正解の表示を控えたユーザーインターフェースの設計

- 「楽しく」「繰り返し」行えることを重視したゲーム性の導入

- 認知症予防に適した難易度のクイズ設計と豊富なクイズの種類の提供

- 利用者の状態に応じた個別のフィードバック機能の実装

これらの改善により、UIをVR側とスマホ側で完全に分離し、高齢者が複雑な操作を行わずに済むよう工夫しました。具体的には、介護者がスマホを操作してゲームの難易度選択や開始シーンの遷移を行い,高齢者には腕を振ってボタンを押すというシンプルな動作のみを求める設計としました.また,正解や不正解の表示はスマホにのみ表示させることで、高齢者に結果を直接見せない配慮も行いました.

さらに、豊富なクイズを用意し,何度プレイしても飽きないように工夫しました.クイズに加えて,VR空間を歩きながら出現する犬の数を数えるアクティビティを取り入れ,問題解決だけでなく注意力も鍛えられる楽しい体験を提供しました.

ユーザーごとの個別データ管理や通信を実現するため,AndroidデバイスとVR機器で共通のUUIDを生成し,非同期通信を実現しました.この際,クライアント間で接続確認プロセスを実装することで,通信の漏れや誤ったユーザーとの接続を防止し,安定した利用環境を確保しています.また,認知度や正解した問題に対するAI(ChatGPT API)のフィードバック機能も実装しました.

開発手法としては,継続的な開発を行うために画面デザインをFigmaで設計し,アーキテクチャ設計をNotionにドキュメント化することで,チーム内の認識のズレを減らしています.バックエンドにはDDD(ドメイン駆動設計)とクリーンアーキテクチャを導入し,開発しやすい設計を実現しました.

本システムの特徴である「腕を振って前に進む」機能については,高齢者の動作特性に合わせて細かな調整が可能な独自の設計を行っています.これにより,アプリケーション使用に基づいた最適な動作設定を実現しました.

このブラッシュアップを基に本線に向かいました.

実は配信だったりGPTのフィードバックだったり...本戦までの数週間で制作した機能です.本当にしんどかったです.

技育展決勝

本戦の会場に入ってなんとびっくり.こんなすごいところで登壇させていただけるそうです.

すでにめちゃくちゃ緊張していました.周りを見ると技育博でみたことあったり個人的な仕事で一緒に働いたり,ハッカソン運営の際にお世話になった方だったり...

私がすごい人だなぁと思う方が周りにいっぱいいて吐きそうでした.

自チーム発表の様子

私はVRゴーグルをつけて前に立っていました.VRゴーグルのMR空間を通して聴衆を見ていたのですがそれでも緊張していました.今までの集大成だと思い頑張って3分間発表しました.

私たちの発表順は最後から2番目ということもあり,すでに素晴らしい発表を見た後なので自信がかなりなくなっていましたがなんとか発表しきりました.

全ては話しきれなくて3分少々オーバーしてしまったのですが最低限

言いたいことは言い切れたのではないかと思っています.

個人的にすごいと思った5チーム

チームAI Photographerの「PhotoBot」

なかなかうまく動かなさそう,完成し切るには作品のデモ,試行回数が多かったのではないでしょうか?ってか運転中にスマホ触ったらお縄にかかるのでその悩みからも解決しそう.運転中のいい景色,ドライバーならわかると思うけど結構あるよね?

チーム少年少女浪漫研の「withmo」

普通にほしい.iphone版とかあると良さそうだけど,iphoneはランチャーアプリ作れるのかな?まあAndroidも持ってるのでリリース待ってます.

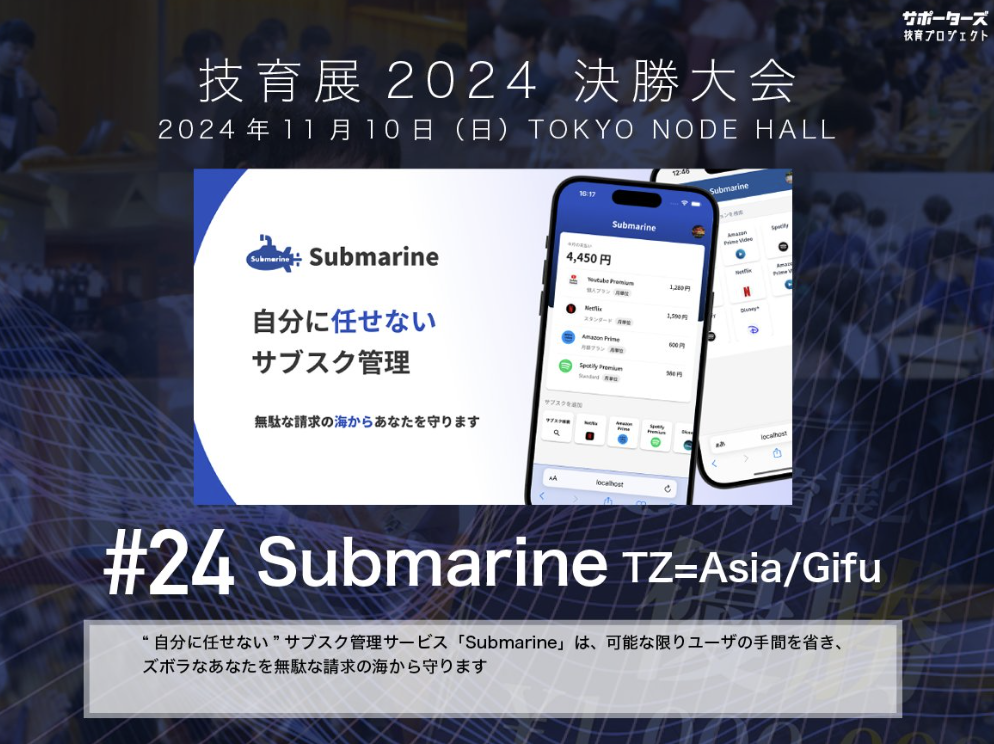

チームTZ=Asia/Gifuの「Submarine」

私の怠惰ですが,不要になったサブスクを放置しがち,結構多くのサブスクを契約してて(10個以上)サブスクだけで結構な額いってます.デザインもいいし,いちいち連携しなくてもサブスクを管理できる機能が感動しました.ってか私は岐阜県出身なのですがチーム名のGifu的に岐阜県にゆかりがあるんですかね?

チームDeckhubの「DeckHub」

パワポがあるのにパワポを越した機能が素晴らしい.個人的には発表者に対してすぐにチャットできる機能が発表者ツール?にあるのがいいと思った.私も勉強会で参加者の方が何がわからなくてどのペースで進めればいいかがわからない時があるので登壇者の心理的にも助けになりそう.また,スライドにあるリンクを押せるのはすごい!スライド上のQRコードを読み込むのはナンセンスだと思う.

チームSAMOYEDの「RASHIN」

AIの正しい使い方だと思った.今の時代,AIに使われているなあと思う作品が多いのですがこの作品はAIを使っている!って感じました(何言ってんだ)

普通に海外に行く際,変なところに入っていってしまうのが私で,変な人に声掛けされたこともあります.事前にいろいろ調べているのですが,あれ?ここも危険だったの??ってことはよくあります.日本でも裏道だと危険だってことは海外ほどなく,平和ボケしているのでそんな日本人にはピッタリでした.

私たちのチームの結果

上記の素晴らしい作品が乱立する中で私たちの作品は思うような結果が得られませんでした(賞なし).技育CAMPハッカソンでも賞はなかったのですが,技育博ではDenaさんやゆめみさんから賞をいただいていたのですが,力及ばずでした.今回の技育展に参加して以下のような反省点があったと思います.

決勝では以下のフィードバックや評価をいただきました.

-

VRの活用が高齢者の運動不足と認知機能の向上に貢献し,安全に楽しみながら課題を解決できる点が高評価.特に外出のリスクを回避しながらの体験は素晴らしいとの意見が多い.

-

介護現場のフィードバックを活かし,高齢者向けに操作を簡略化し,達成感を重視したUI設計が評価された.ユーザーの声を聞きながらプロダクトを改善している姿勢も好印象.

-

今後はVR空間のリアリティ向上,風景や季節感のバリエーションを追加することで,利用者が飽きずに継続できるような工夫が求められている.また,Googleストリートビューとの統合などの発展が期待されている.

-

ユーザーインタビューや実際の利用者からのフィードバックを活かし,さらに磨きをかけてほしいという声が多数。特に高齢者施設でのトライアルや効果測定が重要視されている.

-

認知症予防のアプローチとして頭と体を同時に鍛えるコンセプトが評価され,継続的な改善サイクルの実施が期待されている。また、クイズのパーソナライズやAIを活用したクイズ生成の可能性も指摘された.

-

介護者と被介護者が協力して楽しめる設計や,UIの分離による使いやすさが高評価.プロダクトが社会課題の解決に寄与する点で意義が大きいとの意見が多かった.

-

今後の課題として,VR酔いの対策や,長時間使用時の負担軽減などの安全面の改善が求められている。さらに、スマートグラス対応などの技術的な拡張も期待されている.

-

実際の現場での導入と効果検証を進め,データに基づいた改善を重ねることで,より多くのユーザーに愛されるプロダクトへの成長が期待されている.

結構簡単にフィードバックをまとめていますが,実際にはこの記事分くらいの文字のフィードバックが届いていました!(アリガタヤ~)さらに個人的には以下の課題や自分に足りないものを見つけることができました.

-

発表方法と話す内容の取捨選択

今回,3分しか話せないのに25枚以上スライドがありました.事前の練習ではなんとか時間内での発表ができたのですが本番は間に合わず,最低限のことしか話せませんでした.

事前にギリギリ間に合う時間のプレゼンではなく,余裕の持った発表ができるといいのではないかと思いました.具体的には2分半くらいを想定してプレゼン構成を考えるべきでした -

ビジネス/マーケティング視点の欠如

技育展に出ていた作品のうち何作品かはリリース済みであったり.量産体制にあるものが見受けられました.技育博や技育CAMPハッカソンで見た作品もすごかったのですが,やはりリリースしてユーザーから多くのフィードバックを取得していたことや,世の中のニーズをしっかり考慮されていると作品のクオリティも高いなあと思いました.開発者のエゴも大事ですが,ユーザーありきの作品の場合は,ユーザスタディを考慮することが非常に大事なんですね. -

AIに使われるのではなくAIを使う(作る)側になる

時代はAIでした.というのもAIをただ使用するだけではなくAIは1手段としてユーザーの課題に対してどのようなアプローチを取るべきかを考えないといけません.また,プロダクト内に蓄積された多くのデータをパーにせずどのように活用すべきかを考えないといけないなあと思いました.

技育展での個人的な学び〜運営の皆様へ〜

人生初めて大きな会場でピッチコンテストに出場しました.このAruCoを通して,ハッカソン,企業や学生からのフィードバックの機会(技育博),どのように作品をアピールするかやユーザー視点に立つことの重要性(技育展)を学べたと思っています.私自身,サポーターズの技育プロジェクトには大学1年生の頃からお世話になっていました.大学1年生の時に見た技育祭から開発始めようかなーと思い,その後の技育CAMPアカデミア(勉強会)でgitを学んだり.Pythonの活用を知ったり,SQLの美しさを学んだりしました.そして数々のハッカソンを経験したり,応用情報技術者試験を受けたり,長期インターンやサマーインターンに行ったり,万博に出す作品を作ったり,AWSやAIに触れたり...3年生になってこれだけの経験をするきっかけになったのが技育プロジェクトでした.今年に入って5月の技育CAMPマンスリーハッカソン,7月の技育博,9月の技育祭学生アンバサダー,11月の技育展と,技育プロジェクトに参加しまくった1年でした.どれも普段開発している仲間がいたことや自分に開発のモチベーションをつけてくれたTwitterの仲間や同期がいてくれたからと思います.この数年間で学んだことは技術力のみではなく,仲間と一緒に開発することなんだなあと思いました.技育展での刺激もその1つだと思います.今回の技育展の懇親会では全ての方とは話せなかったのですが何かの機会があればまた話したいですし,2025年の技育展でもリベンジしたいと思いました.卒業まで技育を使い倒していろいろ学べたらなあと思っています.その後後輩にこの気持ちを享受させられるようなエンジニアになりたいと思いました.代表をはじめとした運営の方々,ありがとうございました🙇♂️

P.S. 技育プロジェクトに参加するともらえるTシャツをコンプリートしました.やった〜