APSハンズオン・ワークショップをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

これから、「Arm® Cortex® -M搭載 ルネサスRAファミリを使ったマイコン入門」を始めます。

本ワークショップで、題材にするのはルネサスエレクトロニクス社(以降、ルネサス)のRAマイコンです。

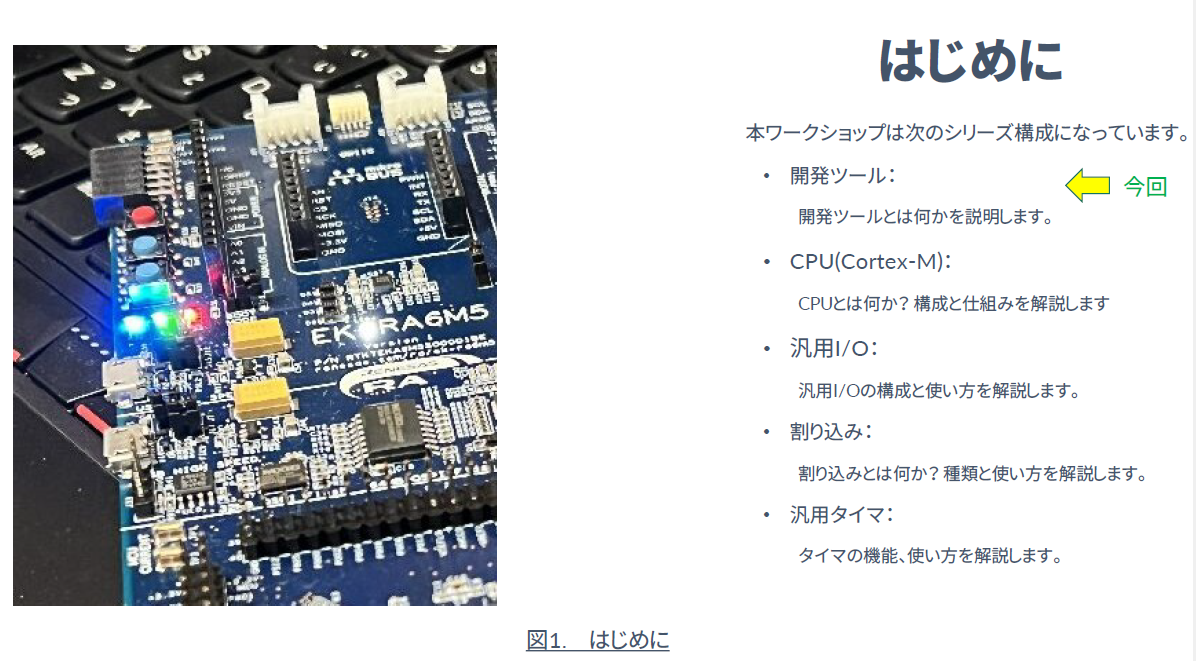

今回は、「開発ツール」です。

本ワークショップは次のシリーズ構成になっています。まずは、次の5つの項目を順次公開していきます。

「開発ツール」

「CPU(Cortex-M)」

「汎用I/O」

「割り込み」

「汎用タイマ」です。

今回は「開発ツール」「です。開発ツールとは何かを説明いたします。

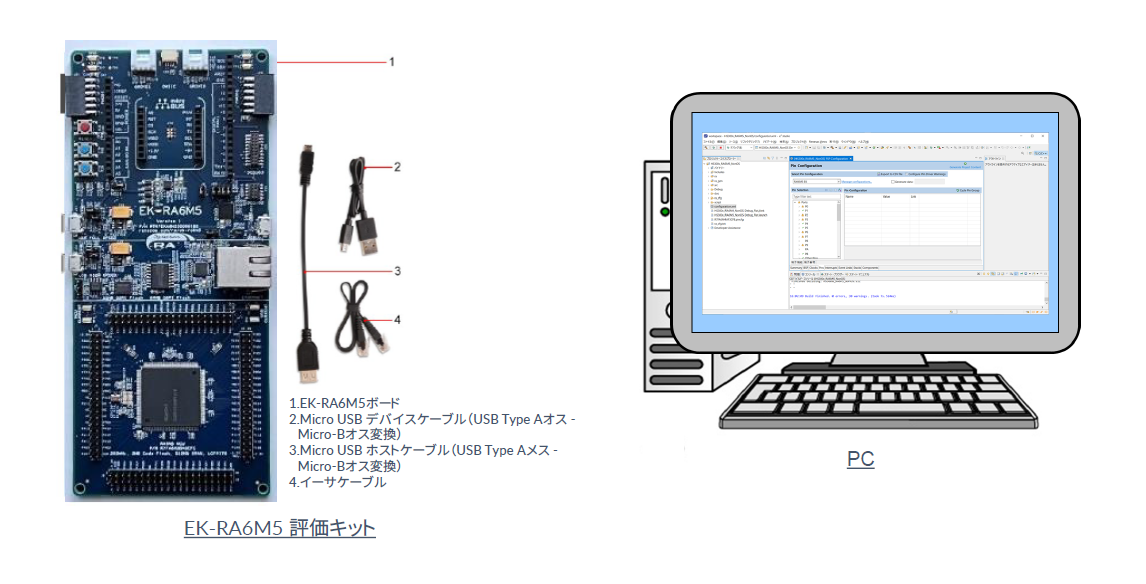

本ハンズオンワークショップを実機にて体験いただくためには次の機材が必要となります。

ルネサス製 EK-RA6M5 評価キットとPCです。

お手元にご準備ください。

本ハンズオンワークショップのゴールを説明いたします。

まず、開発ツールの必要性を理解します。

次に、ツールチェインとは何かを理解します。

最後に、座学と実習を通して、実際の開発環境についての知識を習得します。

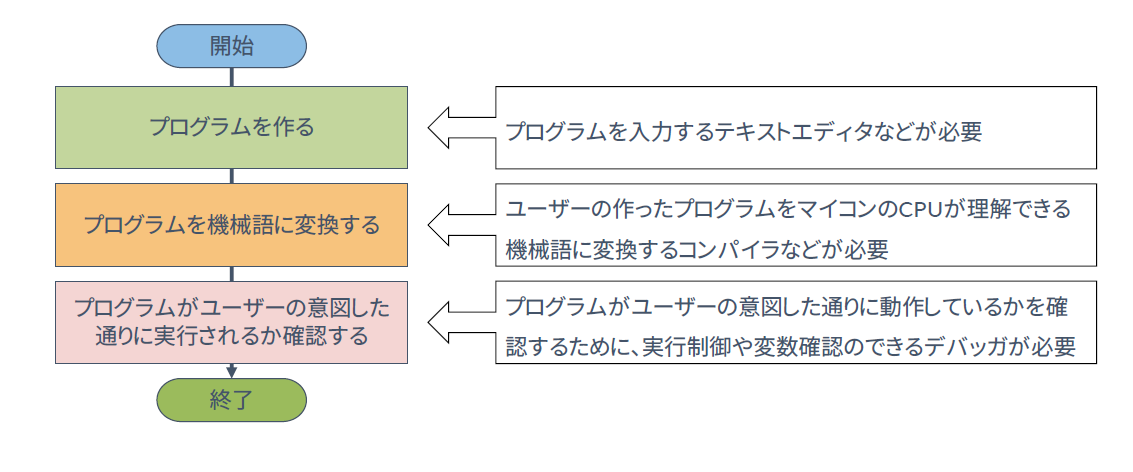

マイコンを使うためには、大きく分けて3ステップが必要です。

各ステップには、それに合った道具(ツール:Tools)が必要です。

最初に、プログラムを作るためには、プログラムを入力するテキストエディタなどが必要になります。

次に、プログラムを機械語に変換するためには、コンパイラなどのツールが必要です。

プログラムがユーザーの意図した通りに実行されるかを確認するには、実行制御や変数確認のできるデバッガが必要になります。

マイコンのプログラム開発は、PCを使います。PCは、市販のWindowsマシンなら大抵のものが使えます。

プログラムを作るためのアプリケーションソフトウェアは、インターネットから各マイコンに合ったものがダウンロードできます。

作成可能なプログラムのサイズに上限があったり、使用期間に制限が付いたものなら、無料で利用できるアプリケーションもあります。

プログラムを記述したら、それをマイコンが理解できる言語に変換した上で、マイコンの中に書き込まなければ、マイコンは動作しません。

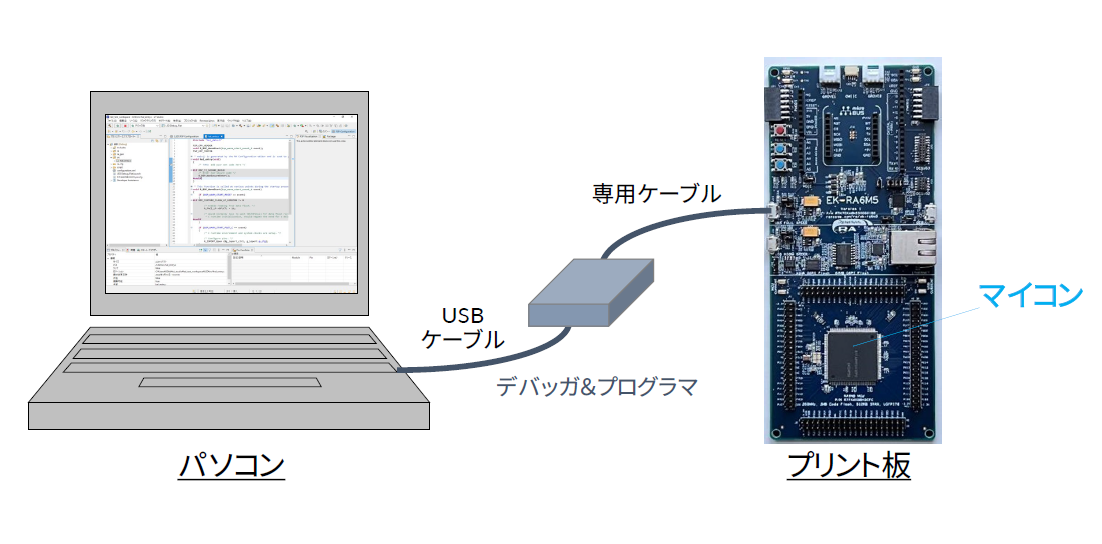

この時に必要なのが「デバッガ&プログラマ」と呼ばれる装置です。これは、マイコンごとに専用の機種が提供されています。

PCと「デバッガ&プログラマ」はUSBケーブルで接続され、「デバッガ&プログラマ」とプリント基板のマイコンは専用のケーブルでつながります。

「デバッガ&プログラマ」からプリント基板につながる制御線は、マイコンによっても様々ですが、Cortex-Mの場合は、一番少ないもので3本だけの場合があります。電源モニター用に2本、制御用の信号線が1本です。

このように、プログラムの作成からマイコンへの書き込みまでの一連の作業に使うハードウェアとソフトウェアをまとめて開発環境と呼びます。

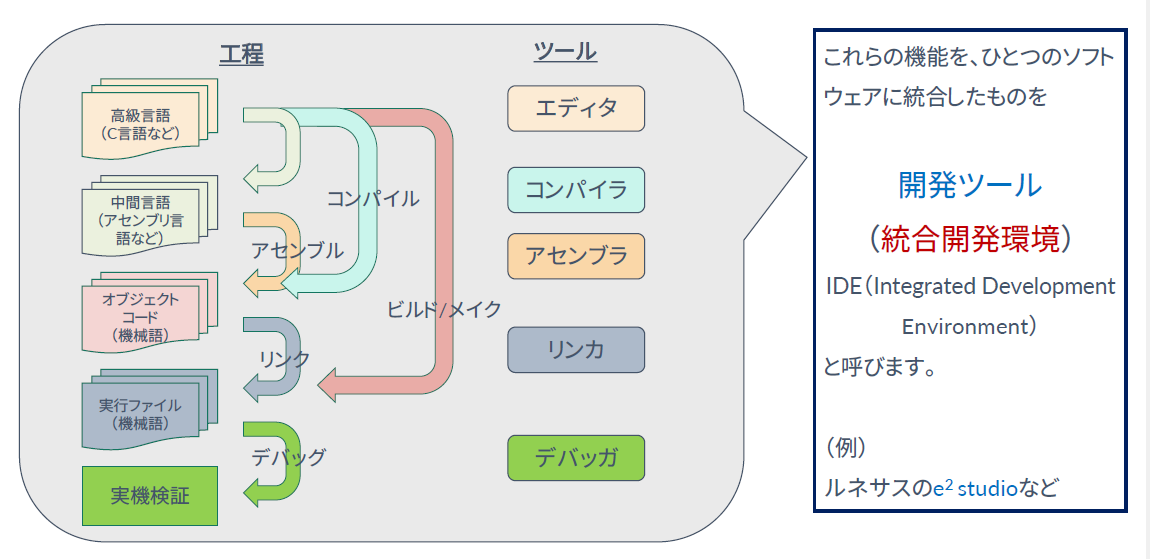

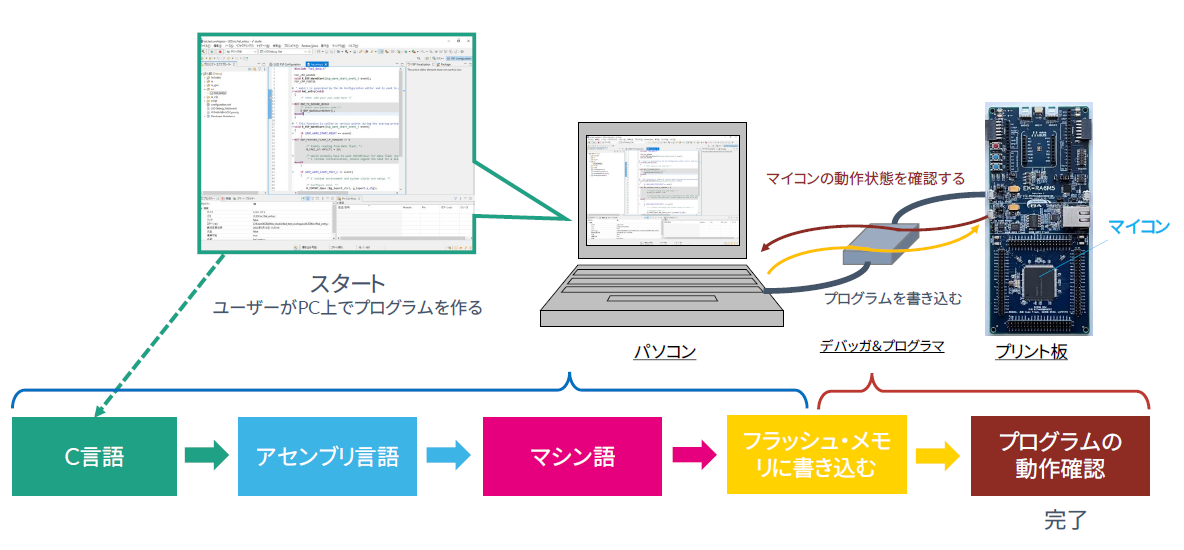

最初にプログラムを記述するプログラム言語を選びます。

最近ではAIで使われるPythonなどもありますが、組み込み系では、いまだにC言語系のプログラム言語が使われていますので、ここではC言語を使います。

プログラム言語が決まったら、エディタを使ってプログラムを作ります。出来上がったプログラムを一旦中間言語に変換し、その後オブジェクトコードに変換します。

または、C言語から直接オブジェクトコードに変換します。この時使われるツールは、コンパイラとアセンブラです。

オブジェクトコードは、リンカによって実行ファイルに変換されます。

最後に、その実行ファイルを動作させてみて、ユーザーの意図した通りに動作するかどうかを、デバッガを使って確かめます。

これらの機能をひとつのソフトウェアに統合したものを「開発ツール」「統合開発環境」「統合開発ツール」などと呼びます。

本講座では、ルネサスのRAファミリ用に提供されている統合開発環境を題材にして、解説します。

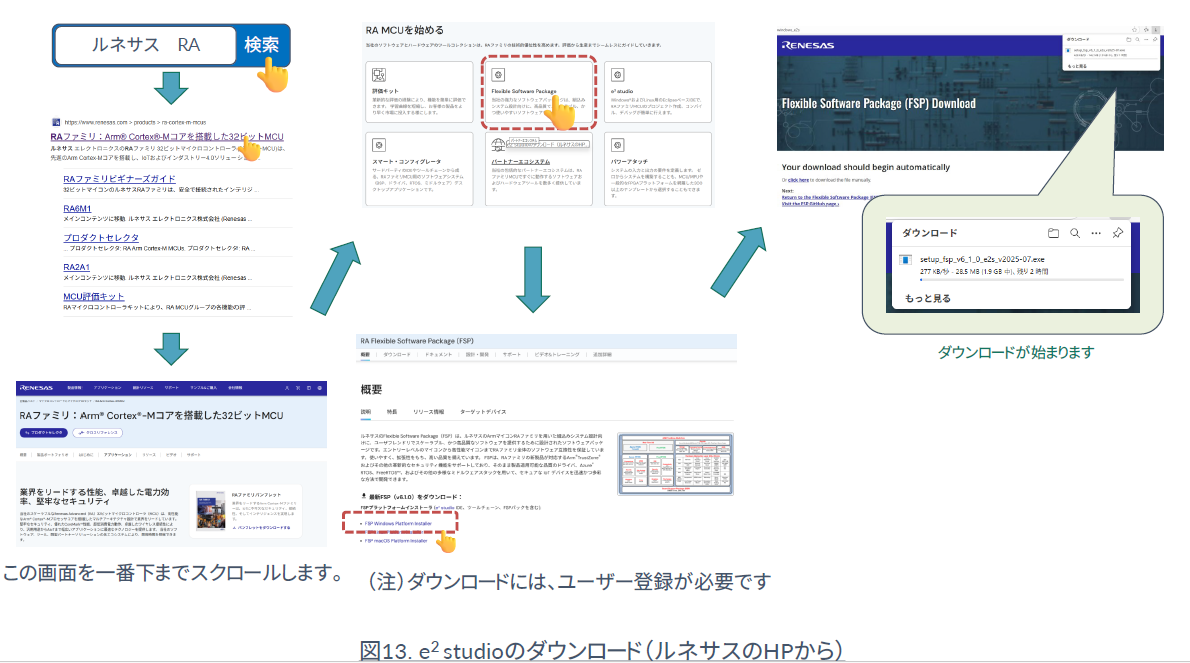

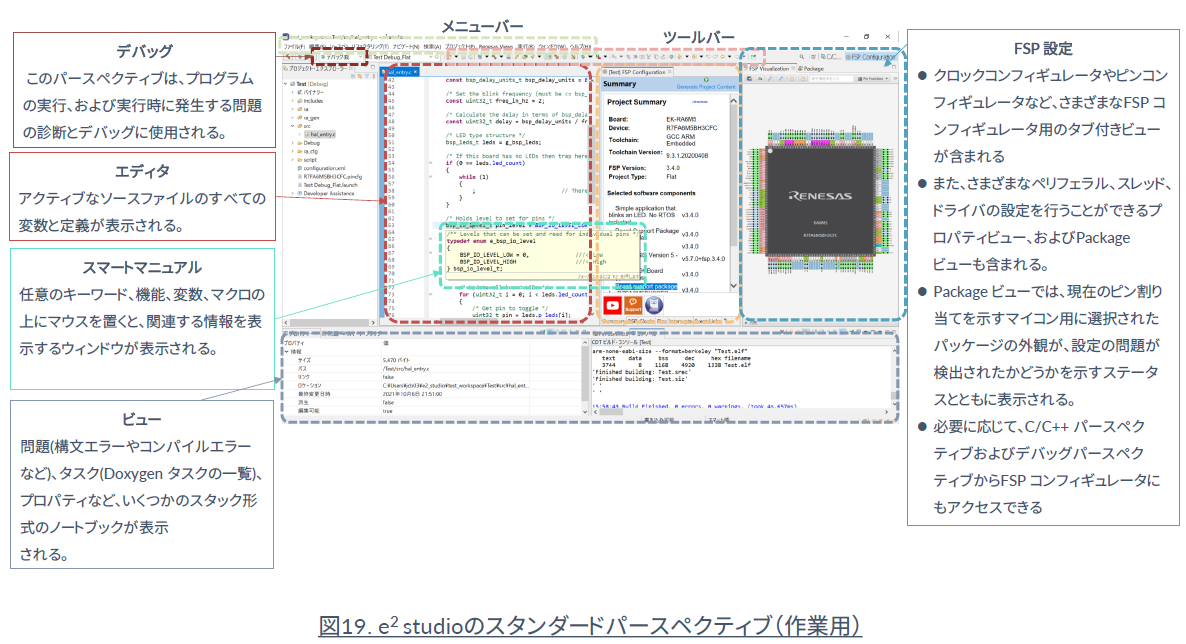

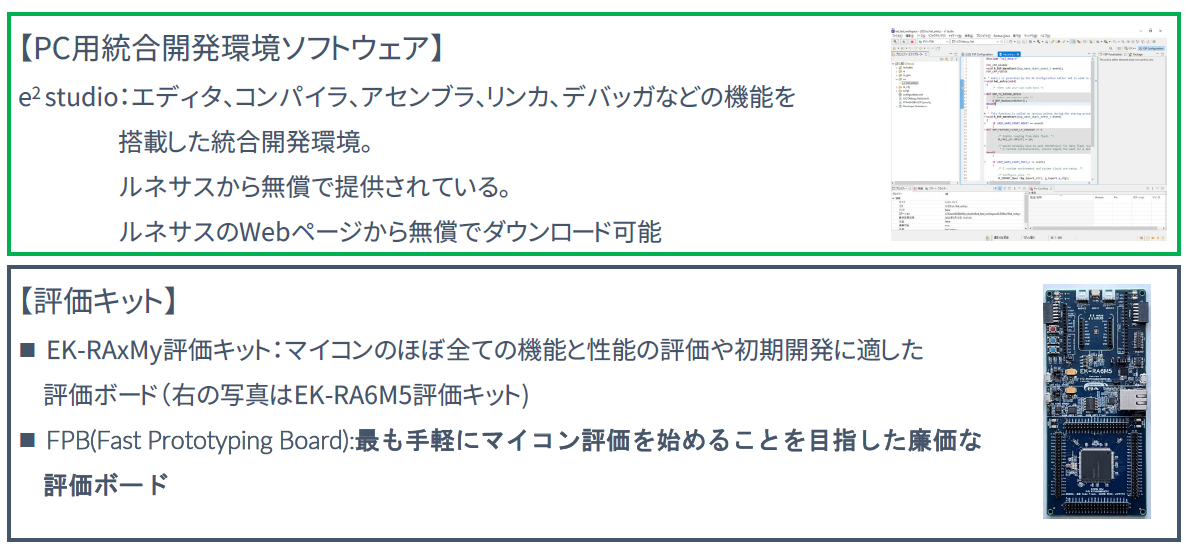

PC用統合開発環境ソフトウェアはe2 studioです。

これは、エディタ、コンパイラ、アセンブラ、リンカ、デバッガなどの機能を搭載した統合開発環境です。

ルネサスから無償で提供されていて、ルネサスのWebページから無償でダウンロードできます。

評価キットには2種類あって、1つは、EK-RAxMy評価キットです。

マイコンのほぼ全ての機能と性能の評価や初期開発に適しています。この写真はEK-RA6M5評価キットです。

もう1つはFPB(Fast Prototyping Board)です。最も手軽にマイコン評価を始めることを目指した廉価な評価ボードです。

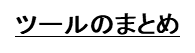

マイコンのプログラム開発者は、PC上のプログラムを作るためのツールのアプリケーションソフトウェアを使って、C言語でプログラムを作成します。

PCは、市販のWindowsマシンなら大抵のものが使えますが、念のためアプリケーションソフトウェアの使用条件を確認してください。

アプリケーションソフトウェアは、インターネットから各マイコンに合ったものがダウンロードできます。作成可能なプログラムのサイズに上限があったり、使用期間に制限が付いたりするものなら、無料で利用できるアプリケーションソフトウェアもあります。

C言語で作成したプログラムはアプリケーションソフトウェアが、マイコンが理解できる言語に変換した上で、マイコンの中に書き込みます。

この時に必要なのが「デバッガ&プログラマ」と呼ばれる装置です。これは、マイコンごとに専用の機種が提供されています。

PCとデバッガ&プログラマはUSBケーブルで接続され、デバッガ&プログラマとプリント基板のマイコンは専用のケーブルでつながります。

マイコンの中に書き込まれたプログラムの動作確認も、ツールのアプリケーションソフトウェアで行います。

プログラムを実行すると、プログラムの実行経路やレジスタの内容の変化、メモリの内容が簡単に観ることができます。また、プログラムの実行を一旦停止させたり、1つずつ実行したりすることができます。この他にも、ツールには便利な機能が備わっているので、ユーザーはそれらの機能を使って、自分が作ったプログラムが正常に動作しているかどうかを確認します。

自分で作ったプログラムが、正常に動作していることを確認出来たら、実際にマイコンを動かしてみます。

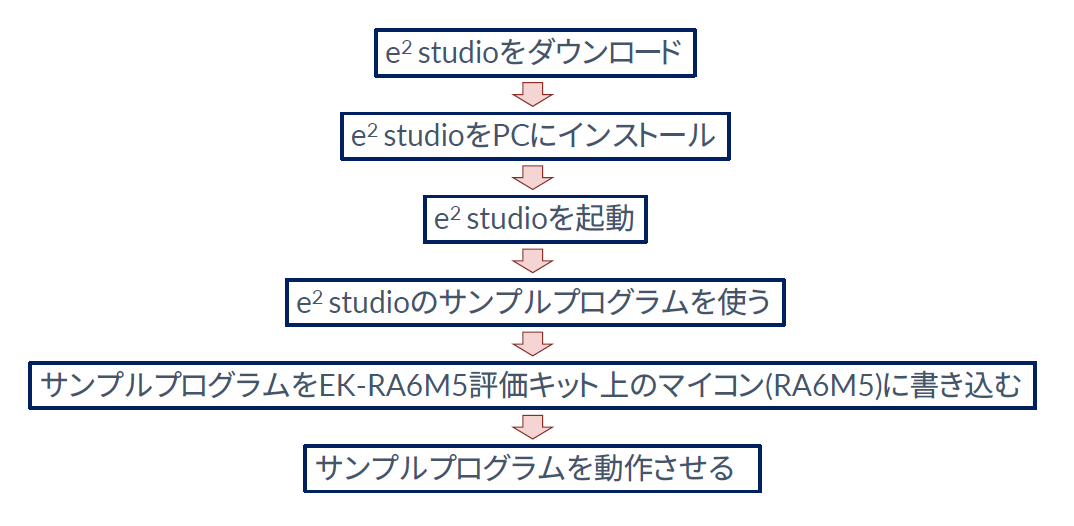

実習の内容はここに書かれたようになります。

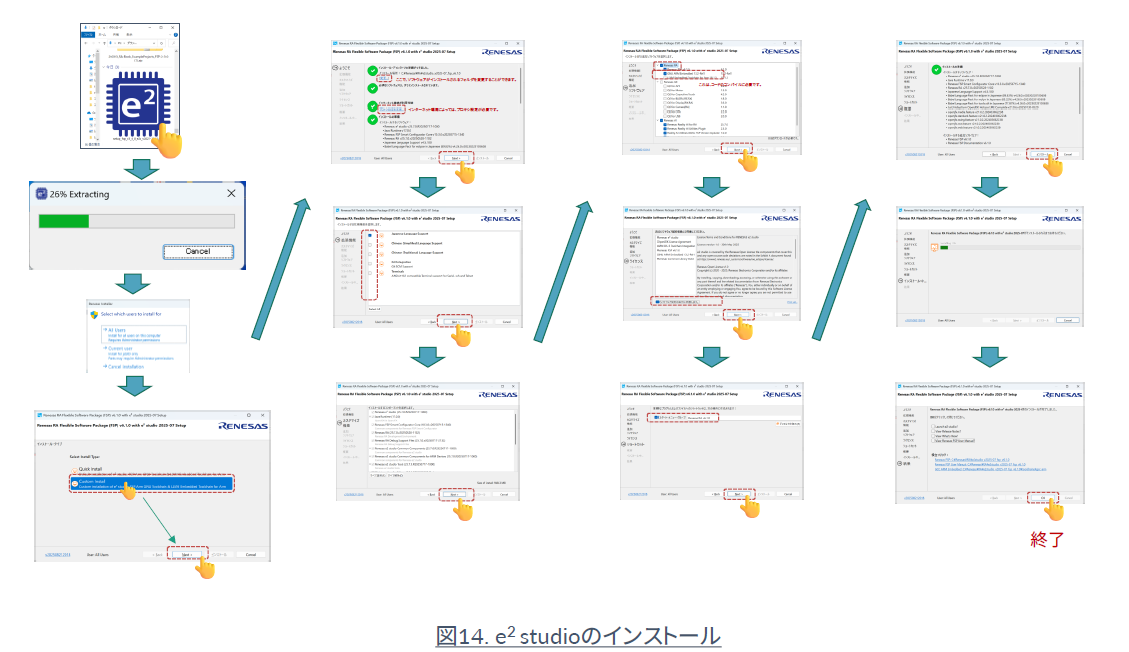

e2 studioをダウンロードし、PCにインストールします。

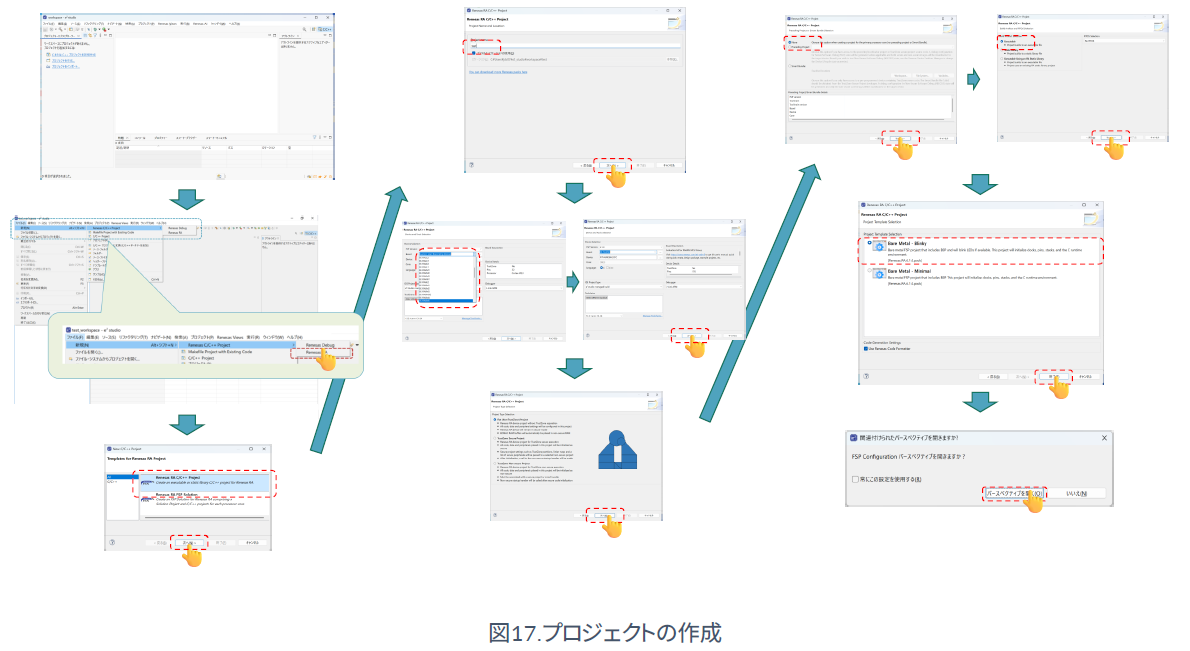

その後e2 studioを起動して、サンプルプログラムのコードを生成します。

そのコードをEK-RA6M5評価キット上のマイコン(RA6M5)に書き込み、動作させるというものです。

ここからは、細かい作業に入ります。具体的手順はAPS academy 開発ツール|第1回|マイコン入門(RA編)

( https://www.aps-web.jp/academy/mcu-ra/108814/ )を見てください。細かい手順で詳細に説明しています。

具体的内容については、何枚かのスライドを掲載しておきますので、参考にしてください。