1. はじめに

前回の記事では、複数地点を効率よく回る経路を求める 巡回経路探索(TSP) を取り上げ、

基本的な手法として「最近近傍法(Nearest Neighbor, NN)」と「2-opt 改善法」を実装しました。

今回はその続編として、始点と終点を任意に設定できるようにし、

「巡回ルート(出発点に戻る)」だけでなく「片道ルート(出発点と到着点が異なる)」にも対応できるように拡張していきます。

2. 巡回ルートと片道ルート

巡回ルート

出発点と到着点が同じになるルートです。

例えば、観光で

「A駅から出発して複数の観光スポットを回り、再びA駅に戻る日帰りコース」のようなイメージです。

片道ルート

出発点と到着点が異なるルートです。

例えば、

「A駅から出発して観光スポットを巡り、最後はB駅で終了する観光コース」のようなイメージです。

巡回と片道はどちらが優れているというものではなく、

利用シーンに応じてどちらを採用するかが決まるのが特徴です。

3. 実装拡張のポイント

前回の実装では「出発点に戻る巡回ルート」を前提にしていました。

今回はこれを拡張して、以下のような設定に対応できるようにします。

- 始点を任意に指定できる

- 終点を任意に指定できる

- 巡回ルート / 片道ルート を切り替え可能にする

4. 最近近傍法(NN)の拡張

前回の実装では「始点=終点」で固定した巡回ルートしか扱えませんでした。

ここでは、始点と終点を任意に指定できるように拡張します。

実装の考え方

- 引数で

startとendを受け取る -

endが指定されていない場合は巡回ルート(=出発点に戻る)とみなす -

endが指定されている場合は片道ルート(=出発点と異なる場所で終了)とする

実装例

def nearest_neighbor_extended(D, start=0, end=None):

n = len(D)

assert 0 <= start < n, "start が範囲外です"

if end is not None:

assert 0 <= end < n, "end が範囲外です"

unvisited = set(range(n))

unvisited.discard(start)

if end is not None:

unvisited.discard(end)

route = [start]

current = start

while unvisited:

next_city = min(unvisited, key=lambda j: D[current][j])

unvisited.remove(next_city)

route.append(next_city)

current = next_city

# 巡回ルートなら出発点に戻る

if end is None:

route.append(start)

else:

route.append(end)

return route

5. 2-opt 改善法 の拡張

巡回ルートの場合

従来どおり、ルート全体を対象にして2本の辺を入れ替え、

より短い経路が得られれば改善を繰り返します。

片道ルートの場合

始点と終点は固定されるため、

両端を固定したまま中間部分だけを2-optの対象とします。

実装例

def two_opt_extended(route, D, is_cycle=True):

best = route[:]

n = len(best)

if n < 4:

return best

improved = True

while improved:

improved = False

# 巡回の場合は全体を対象、片道の場合は両端を除外

start_idx = 1

end_idx = n - 2 if not is_cycle else n - 1

for i in range(start_idx, end_idx - 1):

for j in range(i + 1, end_idx):

if j - i == 1: # 隣接区間はスキップ

continue

new_route = best[:i] + best[i:j][::-1] + best[j:]

if total_distance(D, new_route) < total_distance(D, best):

best = new_route

improved = True

return best

6. 実行例と結果比較

ここでは、前回と同じ東京都内のスポットを対象に、

巡回ルートと片道ルートの両方を計算して比較してみます。

スクリプト全体

import math

# -----------------------------

# サンプルデータ(東京都内のスポット)

# -----------------------------

places = [

("東京駅", 35.681236, 139.767125),

("浅草寺", 35.714765, 139.796655),

("東京スカイツリー", 35.710063, 139.810700),

("上野公園", 35.714167, 139.774444),

("渋谷駅", 35.658034, 139.701636),

]

# -----------------------------

# 距離計算(ハーサイン:km)

# -----------------------------

def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2) -> float:

"""2地点間の大円距離を km 単位で返す。"""

R = 6371.0

phi1, phi2 = math.radians(lat1), math.radians(lat2)

dphi = math.radians(lat2 - lat1)

dlmb = math.radians(lon2 - lon1)

a = math.sin(dphi / 2) ** 2 + math.cos(phi1) * math.cos(phi2) * math.sin(dlmb / 2) ** 2

return 2 * R * math.asin(math.sqrt(a))

def build_distance_matrix(places):

"""対称行列の性質を使って計算を半分に。単位は km。"""

n = len(places)

D = [[0.0]*n for _ in range(n)]

for i in range(n):

for j in range(i+1, n):

d = haversine(places[i][1], places[i][2], places[j][1], places[j][2])

D[i][j] = D[j][i] = d

return D

def total_distance(D, route) -> float:

"""route は都市インデックスの並び。最後の要素は到着点(巡回なら開始点と同じ)。"""

return sum(D[route[i]][route[i+1]] for i in range(len(route)-1))

# -----------------------------

# 拡張版 最近近傍法(巡回/片道対応)

# -----------------------------

def nearest_neighbor_extended(D, start=0, end=None):

"""

- 巡回: end=None のとき、最後に start に戻る

- 片道: end が指定されているとき、最後は end で終了(end は訪問対象から事前に除外)

"""

n = len(D)

assert 0 <= start < n, "start が範囲外です"

if end is not None:

assert 0 <= end < n, "end が範囲外です"

unvisited = set(range(n))

unvisited.discard(start)

if end is not None:

unvisited.discard(end)

route = [start]

current = start

while unvisited:

nxt = min(unvisited, key=lambda j: D[current][j])

unvisited.remove(nxt)

route.append(nxt)

current = nxt

# 巡回/片道の終点処理

if end is None:

route.append(start)

else:

route.append(end)

return route

# -----------------------------

# 拡張版 2-opt(巡回/片道対応)

# -----------------------------

def two_opt_extended(route, D, is_cycle=True):

"""

- 巡回: ルート全体を対象に 2-opt 改善(閉路想定、最後は開始点)

- 片道: 始点・終点は固定し、間の区間のみ対象に 2-opt 改善

"""

best = route[:] # 参照共有を避ける

n = len(best)

if n < 4:

return best

improved = True

while improved:

improved = False

if is_cycle:

# 例: [s, ..., s] の閉路(末尾は開始点と同じ index)

# 端点(0/-1)は固定扱いとし、中間だけ反転候補にする

i_start, i_end_excl = 1, n-1 # i in [1, n-2]

j_end_excl = n-1 # j in (i+1, n-2]

else:

# 片道: 両端(0, n-1)固定で中間のみ

i_start, i_end_excl = 1, n-2 # i in [1, n-3]

j_end_excl = n-1 # j in (i+1, n-2]

for i in range(i_start, i_end_excl):

for j in range(i+1, j_end_excl):

if j - i == 1: # 隣接区間の反転は効果薄なのでスキップ

continue

new_route = best[:i] + best[i:j][::-1] + best[j:]

if total_distance(D, new_route) < total_distance(D, best):

best = new_route

improved = True

return best

# -----------------------------

# ユーティリティ

# -----------------------------

def route_names(route, places):

return [places[i][0] for i in route]

# -----------------------------

# デモ実行

# -----------------------------

if __name__ == "__main__":

D = build_distance_matrix(places)

# 巡回ルート(東京駅→東京駅)

route_cycle_nn = nearest_neighbor_extended(D, start=0, end=None)

route_cycle_opt = two_opt_extended(route_cycle_nn, D, is_cycle=True)

dist_cycle_nn = total_distance(D, route_cycle_nn)

dist_cycle_opt = total_distance(D, route_cycle_opt)

print("【巡回】NN(インデックス) :", route_cycle_nn)

print("【巡回】NN(名称) :", " -> ".join(route_names(route_cycle_nn, places)))

print(f"【巡回】総距離 NN : {dist_cycle_nn:.2f} km")

print("【巡回】2-opt(インデックス):", route_cycle_opt)

print("【巡回】2-opt(名称) :", " -> ".join(route_names(route_cycle_opt, places)))

print(f"【巡回】総距離 2-opt : {dist_cycle_opt:.2f} km")

print("-"*60)

# 片道ルート(東京駅→渋谷駅)

route_one_nn = nearest_neighbor_extended(D, start=0, end=4)

route_one_opt = two_opt_extended(route_one_nn, D, is_cycle=False)

dist_one_nn = total_distance(D, route_one_nn)

dist_one_opt = total_distance(D, route_one_opt)

print("【片道】NN(インデックス) :", route_one_nn)

print("【片道】NN(名称) :", " -> ".join(route_names(route_one_nn, places)))

print(f"【片道】総距離 NN : {dist_one_nn:.2f} km")

print("【片道】2-opt(インデックス):", route_one_opt)

print("【片道】2-opt(名称) :", " -> ".join(route_names(route_one_opt, places)))

print(f"【片道】総距離 2-opt : {dist_one_opt:.2f} km")

# -----------------------------------------------------------------------------

# 【巡回】NN(インデックス) : [0, 3, 1, 2, 4, 0]

# 【巡回】NN(名称) : 東京駅 -> 上野公園 -> 浅草寺 -> 東京スカイツリー -> 渋谷駅 -> 東京駅

# 【巡回】総距離 NN : 24.98 km

# 【巡回】2-opt(インデックス): [0, 2, 1, 3, 4, 0]

# 【巡回】2-opt(名称) : 東京駅 -> 東京スカイツリー -> 浅草寺 -> 上野公園 -> 渋谷駅 -> 東京駅

# 【巡回】総距離 2-opt : 23.97 km

# ------------------------------------------------------------

# 【片道】NN(インデックス) : [0, 3, 1, 2, 4]

# 【片道】NN(名称) : 東京駅 -> 上野公園 -> 浅草寺 -> 東京スカイツリー -> 渋谷駅

# 【片道】総距離 NN : 18.52 km

# 【片道】2-opt(インデックス): [0, 3, 1, 2, 4]

# 【片道】2-opt(名称) : 東京駅 -> 上野公園 -> 浅草寺 -> 東京スカイツリー -> 渋谷駅

# 【片道】総距離 2-opt : 18.52 km

# -----------------------------------------------------------------------------

folium で可視化

import folium

def plot_route_numbered(places, route, filename="route.html", color="blue", is_cycle=True):

"""

1本のルートを番号付きで可視化してHTML保存する。

- is_cycle=True なら閉路(最後に開始点へ戻る線を描く)

- is_cycle=False なら片道(線は閉じない、点線で描く)

"""

start_idx = route[0]

center = [places[start_idx][1], places[start_idx][2]]

m = folium.Map(location=center, zoom_start=13)

def to_latlons(r):

return [(places[i][1], places[i][2]) for i in r]

latlons = to_latlons(route)

# 巡回のみ線を閉じる

if is_cycle:

if route[-1] != route[0]:

latlons.append((places[start_idx][1], places[start_idx][2]))

poly_kwargs = dict(weight=3, opacity=0.85, color=color)

else:

# 片道は閉じない&点線で視覚差

poly_kwargs = dict(weight=3, opacity=0.85, color=color, dash_array="6,8")

folium.PolyLine(latlons, **poly_kwargs).add_to(m)

# 訪問順ラベル(巡回は最後の重複を除く)

seq = route[:-1] if (is_cycle and route[-1] == route[0]) else route[:]

for order, idx in enumerate(seq, start=1):

name, lat, lon = places[idx]

badge = f"""

<div style="

background:white; border: 2px solid {'#2b8a3e' if order==1 else '#333'};

color: {'#2b8a3e' if order==1 else '#333'};

width: 26px; height: 26px; line-height: 22px;

text-align: center; font-weight: 700;

border-radius: 50%; font-size: 13px;">

{order}

</div>"""

icon = folium.DivIcon(html=badge, icon_size=(26,26), icon_anchor=(13,13))

popup_html = f'<div style="white-space:nowrap;word-break:keep-all;font-size:14px;">{order}: {name}</div>'

folium.Marker(

location=[lat, lon],

icon=icon,

popup=folium.Popup(popup_html, max_width=400),

tooltip=folium.Tooltip(f"{order}: {name}", sticky=True)

).add_to(m)

# 始点/終点の強調

start_lat, start_lon = places[start_idx][1], places[start_idx][2]

folium.CircleMarker([start_lat, start_lon], radius=8, fill=True, fill_opacity=0.7,

color="#2b8a3e", fill_color="#2b8a3e", popup="START").add_to(m)

end_idx = seq[-1]

end_lat, end_lon = places[end_idx][1], places[end_idx][2]

folium.CircleMarker([end_lat, end_lon], radius=7, fill=True, fill_opacity=0.7,

color="#c92a2a", fill_color="#c92a2a",

popup="END" if end_idx != start_idx else "END (=START)").add_to(m)

m.save(filename)

return filename

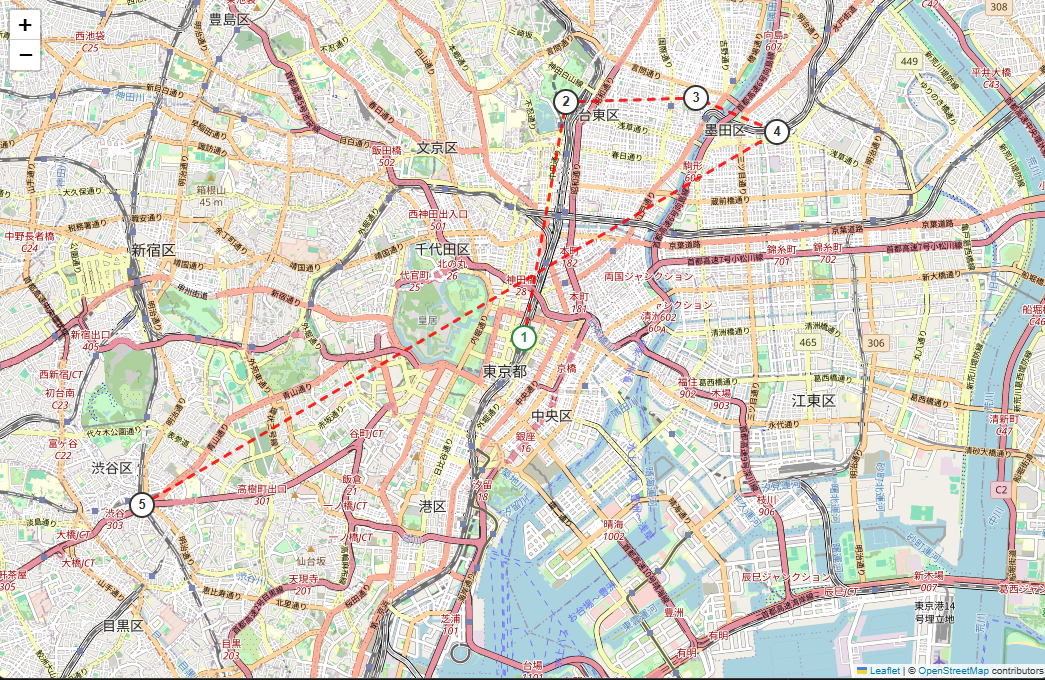

始点:東京駅/終点:渋谷駅

7. まとめ

本記事では、複数地点を効率よく回る経路を求める 巡回経路探索(TSP) を Python で実装し、次のポイントを確認しました。

- 始点・終点を任意に指定できるよう拡張

- 巡回ルート(出発点に戻る)と 片道ルート(別の地点で終了)の両方に対応

今回の実装は基本的なものでしたが、さらに応用が可能です。

例えば、より多くの地点を対象にした場合の計算効率化や、道路に沿った距離・所要時間を用いた現実的なルート探索などが考えられます。