IoTで一番身近な対象が気温の測定ではないだろうか。

気温の測定は季節のうつろいによる変化を知り健康管理にも有効かもしれない。

気温の観測はまずは気候による変化を知ることが重要で、生活環境の確認は二次的なものではないかと思う。

自宅内でロギングすればIoTする必要はないが、ロギングのために大きなサーバーを24時間稼働させると多く電気を使ってしまい、IoTの方がエコになるケースもあるだろう。またデータのバックアップなど考えるとIoTの方が有利だったりする。

気象庁が提供しているデータを利用する方法もあるが、観測地から離れている場合など、自分で測定してみたいと思うこともあるかもしれない。また気象庁が提供しているデータは使い勝手が悪かった記憶もあります。

業務用の観測機器は高額なものが多く個人で利用するのは難しく自作することを考えてみる。業務用の観測機器が高額なのは、気温といえども場合によっては人の生命に関わることもあり、信頼性を担保する為だと思われる。

観測データの一般公開は違法になるようなので注意が必要です。

「気象観測の手引き」という資料が気象庁から提供されているが、およそIoTとは掛け離れた資料となっている。

この資料によると気象観測は屋外の百葉箱などで行うのが正しいらしい。しかしながら気象庁でもすでに百葉箱は使っておらず、強制通風筒というセンサーの入った測定機器を使っているようです。

IoTの場合、屋外での測定は問題が2つある。一つは電源の問題で、もう一つは通信の問題である。

電源はAC電源を引き延ばして供給する方法と、バッテリーを使う方法がある。屋外にAC電源を引き出すは難しいケースも多く、またバッテリーは切れてしまった時のダウンタイムが発生する可能性がある。

NETTOMOという商品の屋外モジュールは単三が2本のようだが、持ちが悪いという報告がネットで散見される。

ウェザーステーションはLa Crosse社のWS-2308やOregon Scientific社のWMR100などもあるようです。

太陽電池でキャパシタなどに充電を行いパッテリー交換が必要ないモジュールが理想だが、通信が電気をくうので、実現はかなりハードルが高い。太陽電池はいつも充電できるわけではなく、ワーストケースでの設計が必要になる。

通信は有線で接続するパターンと無線で接続するパターンが考えられる。これも有線を屋外に引き出すのは難しいケースがあり、無線の場合sakura.ioなどのパブリックな通信回線を使うとコストがかかり、プライベートな通信回線だと親機が必要になる。プライベートな接続はBluetoothやWiFiが考えられる。

センサーだけを室外に伸ばす方法はアナログ出力やI2Cのままでは能力的に現実的ではない。マイコンを使いセンサーの値をRS485で送るような製品があるようだ。

屋外の設置は防滴や暴風で飛ばされないような固定などの課題もある。また高温により機械の寿命が短くなったり、氷点下の温度になり動作しないなどの問題もあるかもしれない。

室内での測定を考えてみると、冷暖房を使う部屋やキッチンなどはあまり適さないと思う。また玄関や窓を開け閉めするような部屋も適さない。

温度を計測するセンサーはLM61のようなアナログ出力のものとBMP180のようなI2Cインターフェースのものがある。arduinoのようなマイコンにはアナログ入力があるが、32BitのSOCはアナログ入力がないものがほとんどでそのままは使えない。I2CのインターフェースはSOCがI2CをサポートしていなくてもGPIOのBitbangで利用することができる。アナログ出力をマイコンでシリアルに変換するモジュールを作ったことがありました。

I2Cの温度センサーはLANG-SHIPさんのページでいろいろ調べられていました。

センサーをデバイスの中に入れてしまうと、デバイスの発熱に影響されるのでよくない。

気象庁の観測は毎時0分の値になるが、IoTの場合時間内に複数の計測を行うことができる。通常は平均値を使うことになるがその影響を考える必要があるかもしれない。

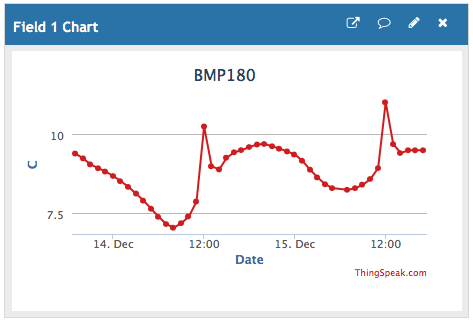

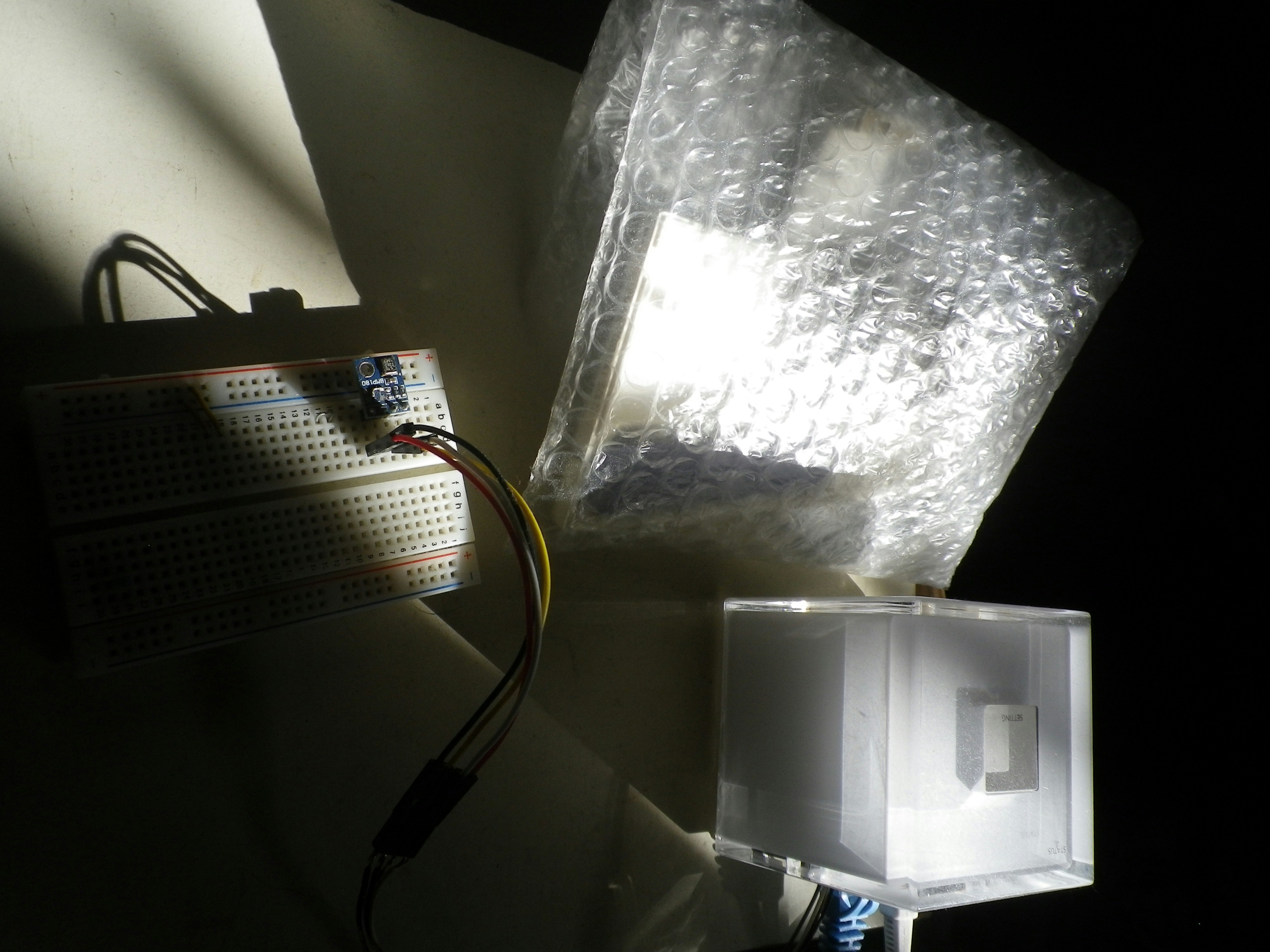

台風以来BMP180を南向きのリビングに置き蟹さんのmrubyから気温と気圧をThingSpeakに投げているのだが、いつの頃からか12時に奇妙なピークが見られるようになった。ピークが出ない日もある。ThingSpeakからデータをダウンロードしてみて確認してみたが、12時台に異常に高い値がある。気圧にはこれほど大きな変化は出てない。

この日は昼の間外出していたので、昼食の準備などの影響はないはずである。

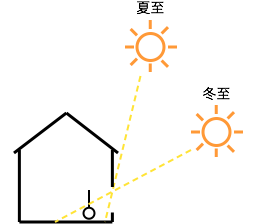

いろいろ考えてみたところ、日光の直射が当たっていることを思いつき、今日確認したら当たりでした。

冬至に近づき、室内に直射が入る部分が増えたことが原因です。以前は日が高かったので、この位置は直射は入らなかったと思います。ピークが出てない日は曇りや雨の日だったのだと思います。

近年温暖化で、とんでもない高温の夏の日がある。温泉卵は60度のお湯で作る。温泉卵を冷やしても生卵にもどらないので、温泉卵にならないように注意してください。

気象観測はいろいろ楽しいので、ぜひ皆さんも試してみてください。

参考