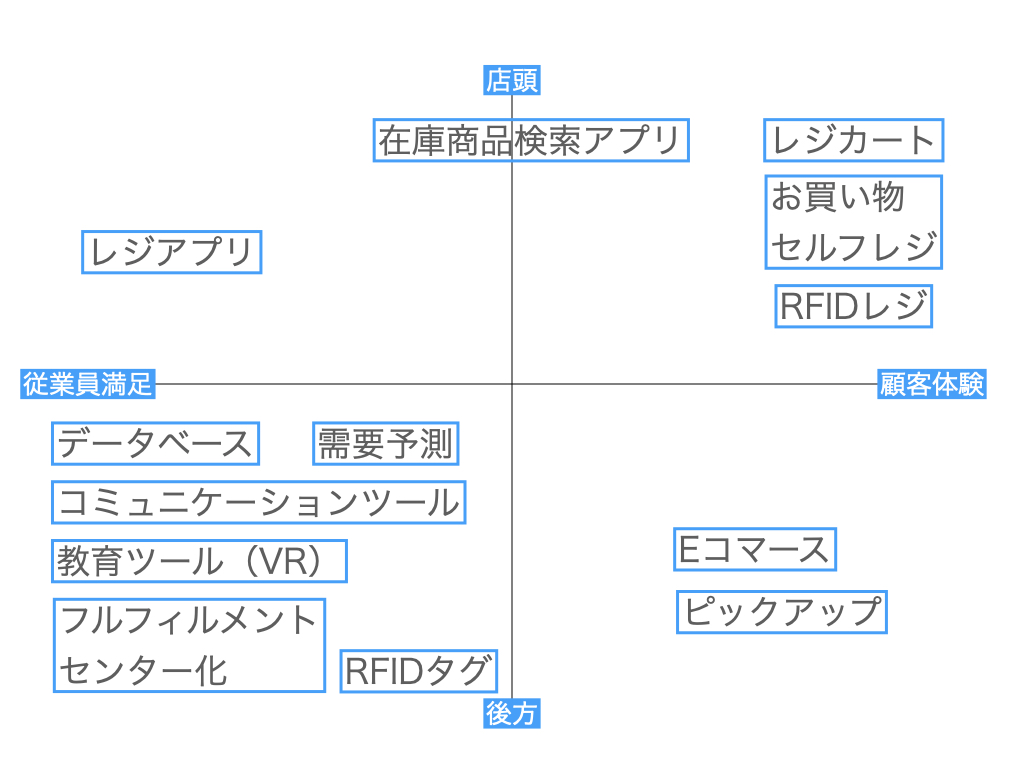

前回世界における潮流として以下の図を出しました。

国内における潮流を見ても大きく変わるわけではなく、基本的には世界で起きた事象の後追いをしているのが現状です。

レジ改革とEコマースを中心とした技術実装

2020年は技術実装の意味でもコロナ禍の影響を大きく受けました。具体的には、

-

レジ改革

- 買物時間短縮

- 密の回避

- 非接触な会計

-

Eコマース

- 巣籠需要

- 非接触なお買物

- まとめ買い

これまで世界の潮流として進めてきた技術が、コロナ禍において小売業にお客さまが求める価値観と合致しました。できたら便利だからみんなやろうね、くらいの感覚で19年まで取り組んできた各取り組みが、できなければ企業として死ぬという状況となったのです。

ですので、小売業で働いている人間の感覚としては、全く新しい世界が訪れた、というよりは潮流が加速したという認識です。ストアフロント、バックオフィス共にレジとEコマース、それを支えるシステム回りの動きが活発となっているという現状かと思います。

日本の小売業はアメリカから10年遅れているなどと揶揄されることが多いですが、潮流の加速と共に、海外における取り組みに近い動きが発生すると思われます。

Eコマースプラットフォーマーとしてのamazon

amazonが日本の各食品スーパーと共同でEコマースを始めました。ライフさんは関東・近畿を中心、valorさんは東海を中心とした食品スーパーですが、この2社がamazonのプラットフォームを活用した販売事業を始めました。両者の利点としては

- Amazon側

- 自社が弱い生鮮食品の品揃えを強化できる

- 購買頻度の高い生鮮で、サイトの閲覧頻度が上がる

- スーパー側

- 自社でネットスーパープラットフォームを持つ必要がない

- 消費者の目に留まる機会が増えブランディングに繋がる

こんな感じでしょうか。まあ、ライフさんもvalorさんも自社のネットスーパー持っているので、今はどちらの収支が良いか検証しているところでしょう。

もし将来的に多くの食品スーパーが参入するようになると、大企業に対して脅威となるだけではなく、ネットスーパーまわりのシステムはAmazonのものを使うから、需要がなくなる可能性もあり、今後の技術開発領域に影響がある可能性があるため紹介しました。

展示会

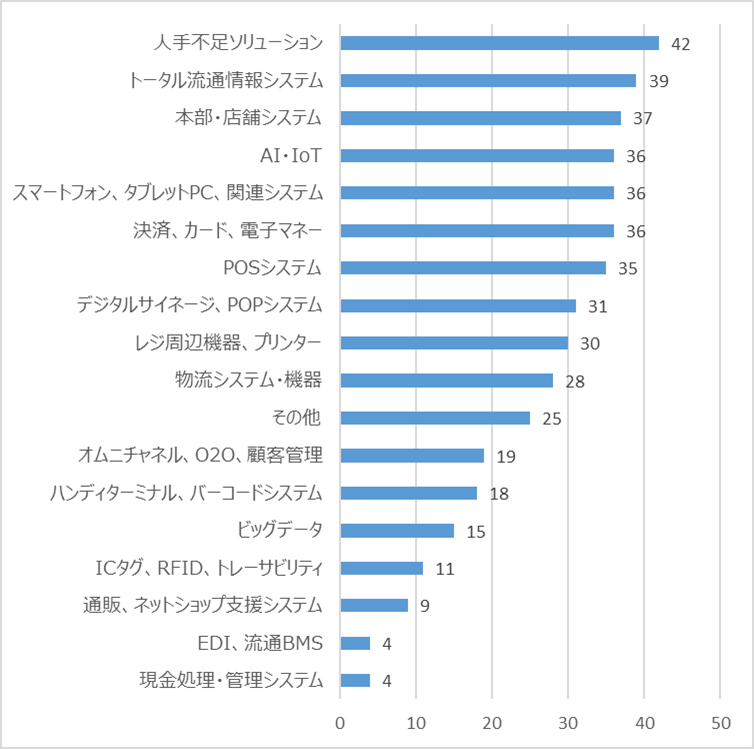

国内の動きを見るために、具体的な展示会に目を向けてみます。

知る限りでは国内最大です。

私は昨年見に行きました。

領域毎の出展社数を見て、現在日本で注力されている領域と今後の動きについて考察してみます。

残念ながら手作業でのカウントです。

小間番号の共通ID"RT"の数を検索してかぞえました

**本当は手作業で数えたくなかった**

旧石器時代に以下のような記事を投稿しました。

https://qiita.com/watanabe-tsubasa/items/37b6b35d5a40b80ef5e9

この要領で、リテールテックjapanに関するapiがあればaxiosでたたいて集計できると考えたのですが、残念ながらそんなapiはありませんでした。

面倒だったから作って!!

結果

出展社数105 投票率433%ということで、1社あたり4~5の領域を、自社の担当として定めているようです。

人手不足ソリューション、本部・店舗システム、AI・IoTはカテゴリとして解像度がファミコンなのでおいておいて、

- トータル流通情報システム

- 自社Eコマース発展に不可欠

- 特に、サプライチェーン上における在庫情報の把握が重要

- スマートフォン、タブレット

- お客さま向け自社アプリ、従業員向けwebアプリ等

- 売場で注文をうけたまわり等。

- POSシステム

- 決済システム、販促企画との連動

- 自社顧客データの収集・分析

- デジタルサイネージ、POPシステム

- 自社顧客へのプロモーション

- 広告収入の嵩上

- レジ周辺機器、プリンター

- レジ改革

- 物流システム・機器

- PB商品の垂直統合

- Eコマースでの活用

このような意図があってそれぞれ関心が高く、開発領域と定めている企業が多いのかと考えました。

少し解説が必要なものをお話します。

広告収入の嵩上

デジタルサイネージで店舗の広告を充実化させるだけではなく、メーカーさんの広告を効果的にお客さまに伝えることで、広告収入をいただくビジネスモデルがスタートしつつあります。

こちらはイオンさんの川口店です。シェルフサイネージとよばれるサイネージがついた陳列棚が活用されています。写真だと感謝デーになっていますが、商品の説明や新商品のプロモーション情報を流すことができます。また、棚の上部にカメラが付いているため、棚の前に立ったお客さまが広告を見て商品を買ったかも判定できるのではないでしょうか。

このように、従来の広告事業に付加価値をつけることでより効果的なパッケージとして、広告収入を増加させる取り組みが進んでいます。

PB商品の垂直統合

写真はセブン&iさんのセブンプレミアムです。小売店自ら開発した商品をPBと言っていますが、サプライチェーンの過程も自社で実施することを垂直統合と呼んでいます。原材料の高騰もあり、今後垂直統合によるコストカットがますます盛んになるのではないかと考えています。

むすびに

簡単でしたが、国内外のリテールテックという視点で記事を書いてみました。

小売事業者をターゲットとしたシステム開発を実施する際、少しでも参考となれば幸いです。また、小売業の方にとっても、直近の流れのまとめとして活用いただけていればうれしいです。