はじめに なぜやろうしたか

だいたい3つあるかな。

- 氷山モデルをしって、おもしろそうだなぁとおもったこと

- 認定LeSS実践者研修(大規模Scrum)で、システム思考がでてきた

- 自分のチームのふりかえりが軌道にのってきて、成長してきた

氷山モデルをしって、おもしろそうだなぁとおもったこと

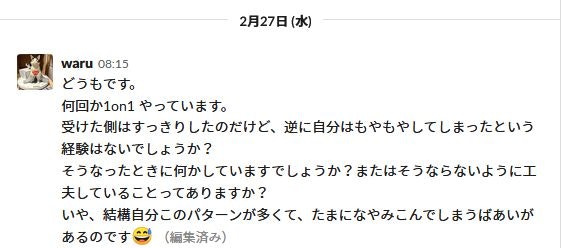

Engineering Manager MeetupのSlack workspaceの 1on1チャンネルで

という質問したところ、それならモヤる原因を氷山モデルであらわしてみたらどうでしょう?とヒントをもらい、「お、氷山モデルってなんだろう?」と調べたのが直接のきっかけだったかな。

今までも、出来事からパターンとしてとらえ構造理解して解決に導くアプローチはよくしていたけど、メンタルモデル、つまり前提となる思い込みについて、正面から向き合ったことはなかった。メンタルモデルと向き合う視点は目からうろこだったんだよね。自分にとっては。

認定LeSS実践者研修(大規模Scrum)で、システム思考がでてきた

で、この後認定LeSS実践者研修〜理念から実践まで〜 <大規模Scrum>の中で、システム思考の話がでてきて、「おおっと、また出てきた!」とおもった。Overall retrospectiveを通じて、システム思考により、モデルを作っては実験。。をくりかえし、LeSSができたと聞いた。

当時ショックだったのは

今日のLeSSの話、一番ショックだったのは、1つのチームだとしたらどう対処するかを考えて、そこからチームがわかれてからどうしようを考えるという点だったなぁ。

— 福々亭ひろにゃんこ@システム思考 実験中 (@warumonogakari) 2019年3月12日

つまり、分割したチームありきで考えてダメなんだと。

ということ。

LeSSは、システム思考によるモデル化により、大規模になっても Scrumのフレームワークを極力変えずに、愚直に実践するアプローチをとった。当初、基本要素をくみあわせて scale up/down をイメージしていた自分にとっては本当に予想外だった。と当時に、なるほどシステム思考って、ややもすると、ものごとをドグマ的に受け入れがちな自分たちにとって本当につかえる考え方だなぁと、あらためておもったんだ。

自分たちのチームのふりかえりが軌道にのってきて、成長してきた。

一方、今年1月から びばさんの指導を仰いで 約2月トレーニングし、その後 1月自走してきた ふりかえり活動がようやく軌道にのってきたんだよね。そろそろ本格的にプロセスカイゼンしてきたいよねという雰囲気になってきた。カイゼンしていくことってなんだろう?という問いがメンバーから自発的にでてきて、それならシステム思考 一度学んでみない?と提案したところ、やるやるとということになった。

まだ実際に適用するには早い気がするけど、まずはチームのリソース(=共通理解)として埋め込んでもいいかなと、思った。

やったこと

前述のように、実際に業務の適用事例をとりあげるのは早いとおもったので、メンバーが少しひいて見れる内容にしようとおもった。あと、実際に自分がやって見せれるのがよい。その方が自分にとっても勉強になるしね。

当初 1on1 で もやもやした内容を氷山モデルで解き明かしたのをボカしてとりあげようかとおもったのだけど、書いているうちに 1on1した相手が特定できてしまいそうだったのでやめてしまった。

で、なにかヒントないかなと Netで探してみたところ、エンジニアのためのシステム思考入門という記事で家事分担をシステム思考で解き明かす話がでていたので、それを参考にした。

こうしてできたのが以下のスライド。

先日社内でやったワークショップを、一部改変して公開。

— 福々亭ひろにゃんこ@システム思考 実験中 (@warumonogakari) 2019年4月28日

~システム思考入門~氷山モデル #less #mangement30 https://t.co/PF6UlxPbnG @SlideShareさんから

通常の氷山モデルのワークでは、メンタルモデルから Next actionまであげるまでふれていず、単に俯瞰するところまでなのだけど、ここは認知行動療法の非機能的思考記録表(コラム法)を参考に、反証をあげるところまでやった。その方が、いかに自分の強い価値観・思い込みが他の思考・アイデアを阻害するかという実例になるかなとおもったので。

このように、自分の強固でむしろ誇りに思っている価値観が、ある局面になるとむしろ裏目にでるケースって、意外と身近にあるんだなとおもってくれたらしめたもんだよね。

わかったこと

その場の雰囲気な観点から

ネタがよくある家庭の役割分担だったので、関心もふかく、最初から笑いがとれ、和気あいあいと話がすすんでよかった。「先に帰った方が家事をやるのが、今や世の中標準ですよ」とか「酒はアマゾンで大量買いした方が安いし持ち運ぶ手間が少ないですよ」と、むしろ自分が教えてもらう形になったのは大変よかったかな。数年前のメンバとの関係性だったら たぶん考えられない風景だったかもしれないねぇ。

運営的な観点から

時間は約1時間弱、配分的にはまずまずだったかな。これを次にやるとしたら、予め氷山モデルの説明をホワイトボードなどに大きくかいて、ワークの際に参照しすすめるのがよさそう。

あと、反証をだすワークの際には、メンタルモデルのワークとは別に、付箋の色をかえてやった方がよいみたい。実際に、このワークショップをやった際には、メンバからその旨提案があり、たしかにその方がわかりやすかった。今回は ふりかえり活動をやっていたメンバがはいってくれたおかげで だいぶフォローアップしてくれ、やりやすかったな。そういった面でも ふりかえり活動は役に立っている。

持ち帰り・フィードバックの観点から

自分一人でやったときよりも多くの反証をだすことができた。ここはグループワークというかチームの利点だよね。深く考えるのはメンバの力量にもよってしまうけど、数多くだして正解にたどりつき、そしてメンバ一人一人の心理的な負担が少ないのは、なんといってもチームでのワークのよい点だとおもう。

メンバの中の一人は、ワークショップ後「これ、実際の業務で適用するには相当の信頼関係が醸成していかないと難しいですね。メンタルモデルが話せるようになるには、お互いの心理的安全性が確保できているのが条件になりそうですね。」と鋭い指摘をしてきた。

そうなんだよね、常にそんな場ができるのは難しいかもしれない。だけど、DPAとか駆使して、この時間・この場だけは打ち解けて話しましょうはできるじゃないかなという話をしたら、目を輝かしてうなづいてくれた。こうやって、やることの前提を対話できるようになったのも、チームとして成長している証だと感じたねぇ。

あと、別のメンバで、今ホットな案件に活用しようと考えてくれるメンバもあらわれた。

総じて、やってよかったんじゃないかな。

つぎやること

自分自身のこと

1on1で もやもやした事例も、家事のことも、自分の場合、ややもするとプロフェッショナルにこだわりだすと他の思考が上書きされる傾向がみてとれたので、いらっとしたら、まず少しプロフェッショナルという思考をはずして考えてみよう。別に捨てる必要もないので、一旦外して考え、その結果再度取り入れても考えてもよさげなら取り入れればよいだけの話だし。自分から変わるということは、こんな小さなことからじゃないかなと考えている。

社外でもやってみたい

この結果を LTにしてまとめるのもよいかな。ワークショップで他の人がファシリする場合、無意識の前提の洗い出しが個人の体験にねざすだけにちょっと工夫がいるかなぁ。適当にアレンジして活用してもらえればうれしいけれど。

因果ループ図もやってみたい

因果ループ図の考え方もおもしろいので、なにか事例で考えてみたい。

そうそう、 びばさんと twitter のやりとりでヒントをくれた ふりかえりのポジティブループを因果ループで表すのもおもしろいかも。もう少し話を抽象化して 対話という枠で因果ループをえがき、その中で 雑談、1on1や チームのふりかえりを具象化し、各々の進め方の類似点や違いを俯瞰してみてみると、より理解が深まる気がしている。

おわりに 謝辞にかえて

Engineering Manager MeetupのSlack workspaceの1on1チャンネルで議論に参加してくれた方々、エンジニアのためのシステム思考入門の作者さん(おもしろい記事だったです)、びばさんこと森一樹さん、そして ふりかえり活動を一緒にやってくれているメンバのみなさん、この記事が書けたのはみなさんのおかげです。どうもありがとうございました!