背景

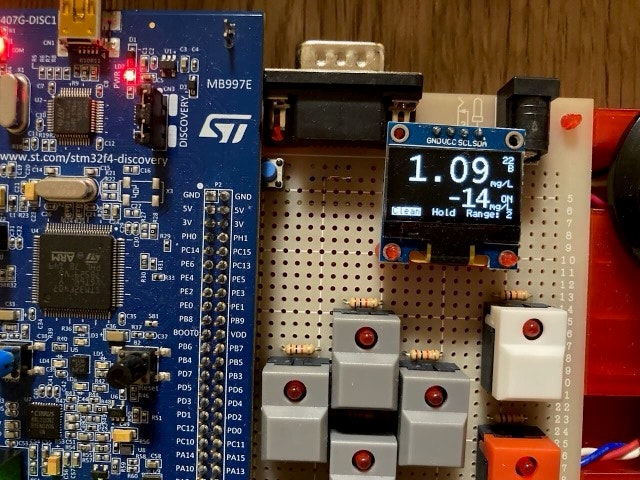

SSD1306というコントローラを使ったOLEDを使う仕事がありました。

実際に使うディスプレイは一般人では買いづらいのですが、秋月電子にSSD1306を使った小さなOLEDが売っていました。

0.96インチ 128×64ドット有機ELディスプレイ(OLED) 白色

ちょうど表示画素数も同じだったので、これを使って事前にドライバの開発などを始めます。

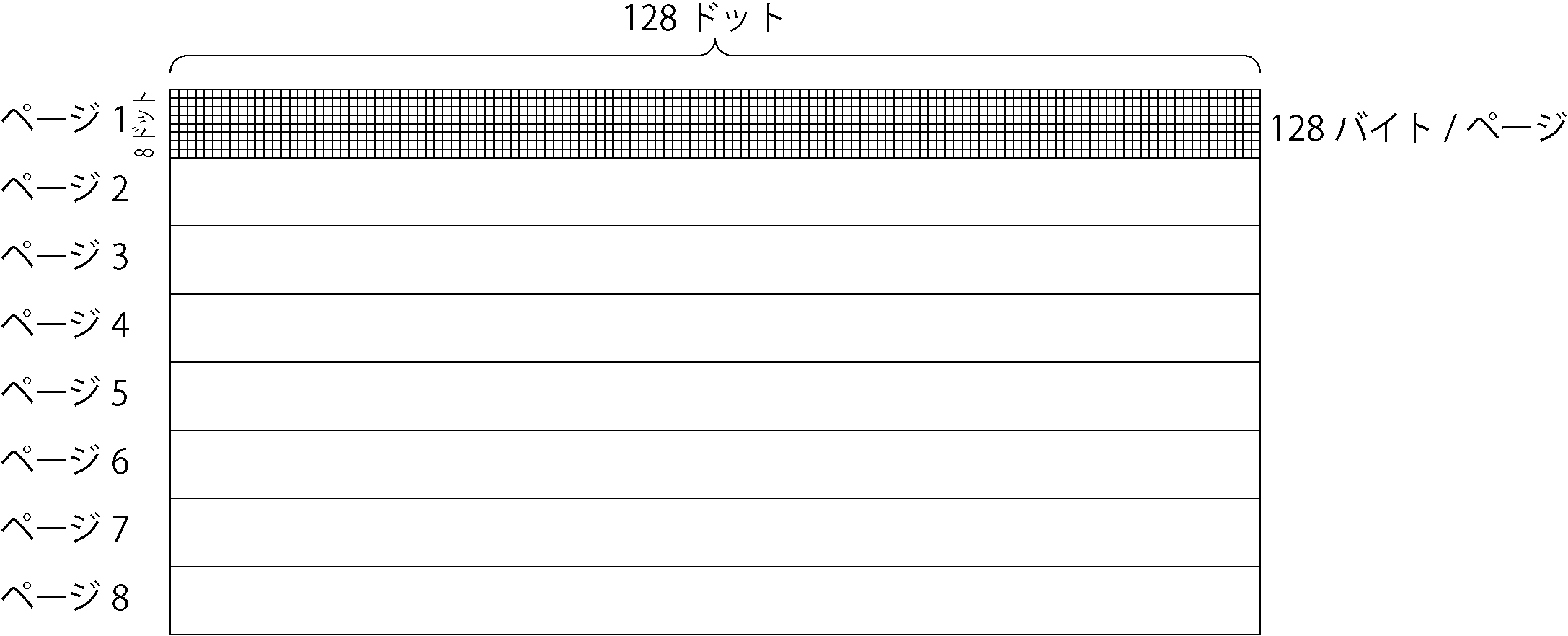

ディスプレイのドット構成はこんな感じ。

このコントローラを使ったOLEDは、縦方向が8ページに分かれています。

データの転送はページ毎に行います。

横書きの文字列を表示するのに適しています。

このコントローラには文字キャラクタが内蔵されていないので、マイコン内のメモリにスクリーンバッファを設けて、その中に文字や絵を描き、コントローラにスクリーンバッファの内容をページ毎に分けて転送します。

横方向は128ドットあり、好きな位置から好きな範囲を転送できます。

特定の位置の表示だけを更新するときに便利です。

このOLEDの一つのページは高さが8ドットなので、HD44780などの液晶コントローラで使われていた5ドットx7ドットのキャラクタを表示するには便利です。

横方向全てを更新するには128バイト転送しなくてはいけません。

全ての画素を更新するには1024バイト転送しなくてはならず、シリアル系ではビットに分解して送りますから、単純計算で8096ビットをシリアルで転送します。

しかし、I2Cなどのシリアル系のインターフェースは割り込みを使って転送することで、他の処理とは並行させて動かせるので、転送時間が気になるようなことはあまりないでしょう。

転送時に意外に時間がかかっている!?

特に動作に問題はなく、文字の表示ができるようになりました。

いつも通りmainループがどのくらいのスピードで回っているかを測定していました。

その際、転送時にmainループが2msec近く遅くなっていることがわかりました。

全画面を更新するわけでなく、一部の文字を表示更新が必要なときに、必要な箇所だけをI2Cで送る作りにしています。

I2C自体は割り込みで転送しているので、mainループに影響を与えません。

調べていくと、スクリーンバッファに文字キャラクタデータを書き込む時に時間がかかっていることがわかりました。

しかし、組み込み機器の開発を長年やっている肌感覚で、「この程度のデータ転送で2msecはかからないのでは?」と感じていました。

しかし、測定すると実際には1.4msecほどかかっています。

スクリーンバッファの構成と文字キャラクタの構成

今回、このような予想以上の時間がかかっているのは8ドットx8ドットの文字ではなく、

- 2倍のサイズの文字

- 3倍のサイズの文字

- 4倍のサイズの文字

で発生していました。

今回は4倍サイズの文字で測定をしてみました。

8x8の1倍サイズの文字は、今までもこのようなディスプレイを扱ったことがあったので、自作のキャラジェネを使ったりしていました。

2〜4倍サイズの文字はデータを持っていないので、GitHubで公開されている方がいたので、それを利用させてもらいました。

LCD-fonts〜GitHub

OLEDのデータの送信方法はページごとに左から右へ送ります。

GitHubで公開されているフォントデータは、上から下、左から右という並びになっています。

このような関係から、フォントデータを順番に送っていく方式を採用する場合は、ページ指定を変えながらスクリーンバッファへデータを埋めていきます。

スクリーンバッファは下記のような構造でメモリ上にあります。

unsigned char screenBuffer[8][128]; //8 page x 128 columns(8bit x 128column) x

I2Cで転送する際、データはページに分かれてた方がいいので、このような構成でメモリ上に配置しています。

必要に応じて、ページに分けずベタで持たせたりしたいときは、キャストするなどして利用します。

4倍サイズの文字を例に、実際にスクリーンバッファへ描画する方法を検討します。

素直にページ毎に転送する

1.4msecの転送時間がかかっていたときは、このようにしていました。

int width = 22; //4倍文字の横幅(dot, 高さは32dot=4ページ)

int row = 0; //表示を開始するページ

int pix = 0; //表示を開始する横の位置

int cg = CHAR_4X; //4倍文字のフォントデータ

for(int i = 0; i < width; i++) {

for(int page = 0; page < 4; page++) { //page

screenBuffer[row + page][pix] = *cg++;

}

pix++;

}

フォントデータは上から下の順にデータが並んでいるので、スクリーンバッファへはページを変えながら転送していきます。

上記のプログラムでは、同じ横方向の位置(pix)でページ(row + page)を4回変えて転送し、1ドット(pix)ずつ右へアドレスをずらしていきます。

フォントデータ(cg)はアドレスをインクリメントし続け、順番に送っていきます。

この方法は見た目にわかりやすいです。

ページ(row + page)を4回変え、終わったら横方向アドレス(pix)を変えていくというのがわかります。

このソースは可読性に優れていますよね。

しかし、個人的にはあまりこのような方法は使っていませんでした。

理由は、この方法だと転送のたびにアドレス計算をしているからです。

ここに、予想以上に時間がかかっていました!!

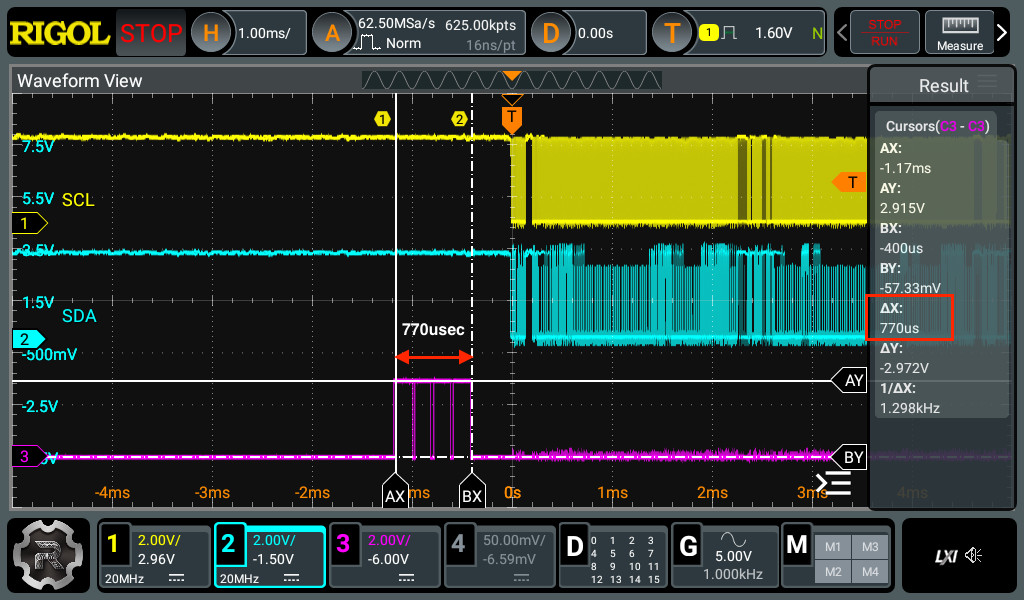

その測定結果がこちら。

4文字の4倍サイズの文字を送るのに1.41msecかかっています

アドレスの計算をさせない方法

いつもやる通り、アドレス計算をさせず、ポインタを使ってスクリーンバッファへ文字を書いていきます。

int width = 22; //4倍文字の横幅(dot, 高さは32dot=4ページ)

int row = 0; //表示を開始するページ

int pix = 0; //表示を開始する横の位置

int cg = CHAR_4X; //4倍文字のフォントデータ

unsigned char* page0 = &(screenBuffer[row][pix]);

unsigned char* page1 = &(screenBuffer[row + 1][pix]);

unsigned char* page2 = &(screenBuffer[row + 2][pix]);

unsigned char* page3 = &(screenBuffer[row + 3][pix]);

for(int i = 0; i < width; i++) {

*page0++ = *cg++;

*page1++ = *cg++;

*page2++ = *cg++;

*page3++ = *cg++;

}

アドレスは前出の方式の時とは違って、加算処理だけで算出されます。

転送時間は770usecまで高速化され、およそ半分の時間まで速くなりました。

長年培った肌感覚...意外に正しい

個人的には、メモリ転送はいつも

for(int i = 0; i < width; i++) {

*dst++ = *src++;

}

という感じでやっています。

やはりアドレス計算って意外に掛け算が出てくることがあるので、可能な限り加算だけで計算したいのです。

今回はページを変えながら...という処理が必要だったので、まずは素直に可読性のいいプログラムにしようと考えました。

処理速度を測定した時、「なんとなく時間がかかりすぎてないか?」と感じたことは、正しかったわけです。

よくよく調べていくと、可読性のいいプログラムがそのままにされていて、ポインタ処理に書き換えてなかったんです。

アプリケーションでこれが問題にならなければ、ポインタに置き換えなくてもいいのかなぁとは思います。

ただ、ポインタ処理に変えても、今回はそれほど可読性が悪くない気はしました。

お客様の実際のアプリケーションがわからないので、今回はポインタに置き換えておけば安心でしょう。

アセンブラで動きを確認するのは大変なので、測定でお茶を濁しました(笑)