はじめに

AWS認定とは、認定取得者がAWSに関する専門知識を有していることの証明です。

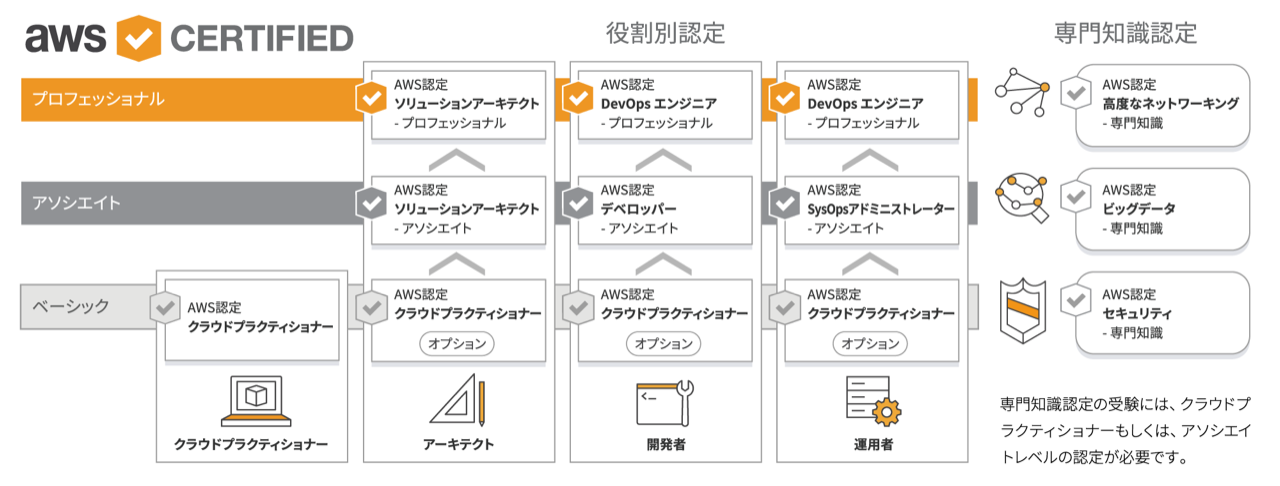

2018年10月30日現在、9つの認定資格が用意されており、いずれも2年ごとの再認定が必要な資格となっています。

ここでは、私が取得したAWS認定について、各認定の傾向などを紹介したいと思います。

職歴

- 社会人暦:4年目

- AWS暦 :3年目(配属後数か月はAzureを触っていたものの、以降はずーっとAWS)

- よく使うサービス:VPC/EC2/S3/CloudWatch/IAM

- 時々使うサービス:RDS/EFS/Elasticsearch Service/Athena/Lambda/Route53/SES

認定の取得状況

資格種別はこんな感じです(画像はAWS 認定より引用)。

そして、私の取得状況はこんな感じです。

- クラウドプラクティショナー【未】

- ソリューションアーキテクト - アソシエイト【済】

- ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル【済】

- デベロッパー - アソシエイト【未】

- SysOpsアドミニストレーター - アソシエイト【未】

- DevOpsエンジニア - プロフェッショナル【未】

- 高度なネットワーキング - 専門知識【未】

- ビッグデータ - 専門知識【未】

- セキュリティ - 専門知識【未】

「各認定の傾向などを紹介したいと思います」などと偉そうに言いましたが、今のところソリューションアーキテクト - アソシエイトとプロフェッショナルしか持ってません。ごめんなさい。

※取得次第随時更新します!

AWS認定に向けて

認定の取得に際して、個人的に押さえておきたいポイントを記します。

問題数や合格ラインは非公開

試験時間は公開されていますが、問題数と合格ラインは公開されていないんです。

資格試験を受けるうえで、これってとても不安になりますよね。でも、そうなんです。

※感覚的には、70%ほど取れていればよいかと。。。

模擬試験は必ず受けよう

本番の半分ほどの時間、問題数のものが数千円で受けられます。

本番に比べ日本語が少しおかしいので、若干難しいです。

そのおかげで、本番のほうが少しだけ簡単に感じられるという、マラソンの高山トレーニング的効果が得られます。

※一部の試験では、模擬試験が提供されていないものもあるようです

可能であれば試験対策ワークショップも受けよう

会社が費用を負担してくれるなど、金銭的余裕があれば、試験対策ワークショップも受けたほうがよいのですが、2018年10月30日時点で日本開催されるワークショップ予定はないようです。。。

※以下の記事によると、AWS Summit Tokyoで受けられるかもしれません

【レポート】マーケがSysOpsの認定試験対策ワークショップに参加してみた #AWSSummit

ちなみに私はソリューションアーキテクト – プロフェッショナルの試験対策ワークショップを受講しました。

試験を受けるうえでの勘所を習得できるだけでなく、数あるAWSサービスの領域や複数サービスを組み合わせた複雑なアーキテクチャ要件の解決方法などを広く浅く学ぶことができ、大変有益でした。

ワークショップの形式としては、たくさん問題を解いてその都度挙手にて回答を確認するのですが、私の回答はことごとく間違っていました。まさに公開処刑。

認定別解説

それでは、取得した認定ごとに概要や解き方、傾向を書いていきます。

※以降は、私の主観による意見が多分に含まれております!あくまで参考程度に捉えてください!

ソリューションアーキテクト – アソシエイト

概要

AWSサービスについて、幅広い知識を問われます。

しかし、主要なAWSサービスはある程度使ったことがある、という人であればそこまで難しくないかと思います。

一方で、問題によっては「こんなこと聞く!?」といったようなコアな設問もあるので、出題頻度が高めのAWSサービス(後述します)については、**BlackBelt(AWS クラウドサービス活用資料集)**をしっかり見ておいたほうがいいです。

AWS クラウドサービス活用資料集

詳細は以下のページをご確認ください。

AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト

意識した解き方

とにかく時間との勝負です(たしか、1問1分ぐらいのペースでないと間に合わない)。

選択肢はだいたい4つですが、すぐに2択まで絞れるようになっているものがほとんどです。

2択まで絞る→少し悩んでわからなかったら一旦飛ばすorヤマカンでいきましょう。

受験して感じた傾向

以下のサービスは頻出傾向にあったと記憶しています。

※時期や個人差あるとは思いますが。。。

- VPC(Subnet、SG、Network ACL、NAT、IGW)

- EC2

- EBS

- Auto Scaling

- ELB

- RDS

- S3

- IAM

- CloudWatch

- Route 53

- DynamoDB

Auto Scaling、Route 53、DynamoDBあたりは、使ったことがない人も多いと思います(少なくとも、私は受験当時使ったことがなかった。。。)ので、BlackBelt等による知識の補完をお勧めします。

所感

受験したのが2年前なので正直あまり覚えていません、すいません。

ただ、当時はAWS認定の種類が少なく、「AWSの資格を取るならまずはコレ!」といった風潮(少なくとも私のチーム内では)でした。

しかし、今ではクラウドプラクティショナーというAWSの登竜門的な資格があるようですので、まずはこちらを受けてみてはいかがでしょうか?

ソリューションアーキテクト – プロフェッショナル

概要

出題範囲の広さ・深さは、おそらく各認定中ナンバーワンです。

おまけに、問題文と回答の文量も非常に長いです。

問題数を80問とすると、**1問あたり約2分(見直しを考えると1分半)**で回答を導くテクニックも必要になってきます。

詳細は以下のページをご確認ください。

AWS 認定ソリューションアーキテクト – プロフェッショナル

意識した解き方

問題文に**「高可用性を満たす」とか「コストを最小限に抑えた」とか書いてあるので、その観点で選択肢を見ていけば、回答の取捨選択が楽になると思います。

(「高可用性を満たし、コストを最小限に抑えた」**なんて問題もあるんですが。。。)

受験して感じた傾向

各分野の頻出サービスや問題傾向を記します。

| No. | 分野 | 頻出サービスや問題傾向 |

|---|---|---|

| 1 | High Availability and Business Continuity | EC2やRDSなどにおけるRTO,RPOの考え方、EBS, S3, RDS, DymamoDBの可用性(AZ間?リージョン間?など) |

| 2 | Costing | リザーブド、スポットインスタンスの使いどころ(特にEMR)、複数アカウントに対するコスト管理 |

| 3 | Deployment Management | CloudFormationの特徴、OpsWorksとの比較、システムを停止させないデプロイなど |

| 4 | Network Design | AWSとしてのネットワーキング全般(サブネット, SG, NACL, ルートテーブルなど)、DX, VPN周り |

| 5 | Data Storage | Dynamo DBの使いどころ、コストやセキュリティ、可用性の観点から見たS3の使い方など |

| 6 | Security | IAM周り、アプリケーションからのAWSサービスアクセス、AWSとしてのデータや通信の暗号化 |

| 7 | Scalability & Elasticity | DBのキャッシュ(SQS, ElastiCacheらへん)、オートスケーリング時の注意点 |

| 8 | Cloud Migration & Hybrid Architecture | AWSが提供する移行手段、コストや期間を考慮した移行の検討、StorageGatewayを使ったデータ移行 |

所感

正直、ソリューションアーキテクトプロフェッショナルの出題範囲をすべてカバーするだけの知識や業務経験等を満たすのは不可能に近いと思います(本当に範囲が広い。。。)。

一方で、意識した解き方で書いたように、テクニック次第では限られた知識だけでも何とかやれるでしょう(ただしサービス全般について、広く浅い知識は持っておいたほうがよいです)。

また、試験を受けて思ったのですが、「この問題、最新のアップデート情報を考慮すると回答が絞れないなー」といった問題がたまにありました。

そのへんを割り切って回答を選択できるかも、合格するうえでのキモになるかと。

※アソシエイトは問題改訂されましたが、おそらくプロフェッショナルも近い将来改訂されるでしょう

おわりに

こんな感じで、新しく認定を取得したら随時更新していきたいと思います。

次の更新はいつになるかなあ。。。