はじめに

「上流工程ってよく聞くけど、実際なにするの?」

そんな疑問を、私自身も以前はぼんやりと抱いていました。システム開発の現場において、実装やテストといった“下流工程”には長年慣れ親しんでいたものの、企画や要件定義といったフェーズには、なかなか本格的に関わる機会がなかったのです。

しかし、40代になり、徐々にプロジェクトの「上流」に立つポジションを任されることが増えてきました。理由はシンプルで、年齢や経験に比例して「技術だけでなく、全体を見通して判断できる人」が求められるからです。開発の腕に自信があっても、それだけでは任されない工程がある。そこに気づいた時、自分のキャリアの“次の壁”と向き合うことになりました。

実際に上流工程に携わるようになってから気づいたのは、技術力よりも「聞く力」「まとめる力」「伝える力」が問われる場面が圧倒的に多いということ。顧客が本当に望んでいることは何か?なぜそれを作る必要があるのか?そもそも、その要求は実現可能なのか?――そういった視点でプロジェクトの方向性を組み立てることが、上流工程の本質なのです。

本記事では、「プログラミングだけではキャリアの天井が見えてきた」と感じているエンジニアの方に向けて、上流工程の定義や役割を整理しながら、必要とされるスキルやマインドセットを実践視点でまとめています。

単に“上流工程を知る”だけでなく、「どんなスキルを身につければ、そこに関われるのか?」という問いに対して、私自身の経験を交えながらお答えできればと思います。

次のステージに進むためのヒントとして、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。

以下は、「# 上流工程とは?」のセクションを、一般的な定義と下流工程との違いに分けて、それぞれ具体例・実体験・補足も交えながら約3000文字で詳述したQiita向けの文章です。

上流工程とは?

🔹 一般的な定義:コードより前にやるべき「設計と対話」の工程

「上流工程」とは、システム開発における企画・要件定義・基本設計といった、いわゆる “コーディングの前段階” にあたる工程を指します。システム開発の全体像を川の流れに例え、川の上流に位置するのがこの工程それが 上流工程 と言われています。水の流れが正しく整備されていなければ、その下流にあたる 実装・テスト・運用 といった後工程もスムーズには進まない、というイメージです。

この上流工程では、以下のような作業が主に行われます。

🔸 企画フェーズ

- 「なぜこのシステムを作るのか?」を明らかにする

- ビジネスゴールや課題を整理し、システム開発の目的を設定する

- 例:営業部門 から「売上管理の見える化をしたい」という要望が出てくる

以下は、Qiita記事向けに「企画フェーズ」の内容を約1000文字で丁寧に解説した文章です。例を補足しながら、現場感・実務視点を意識して執筆しています。

🔸 企画フェーズ:「なぜ作るか?」を明確にする最初の一歩

システム開発における企画フェーズは、上流工程の中でも最も“根本的な問い”に向き合うフェーズです。

「そもそも、なぜこのシステムを作る必要があるのか?」

ここを曖昧なまま進めてしまうと、後工程での手戻りが頻発したり、作ったシステムが現場でまったく使われなかったり――という事態が発生します。つまり、企画フェーズは「何を作るか」ではなく、「なぜ作るのか」 を深掘りする工程です。

たとえば、営業部門から「売上管理の見える化をしたい」といった要望が出てきたとしましょう。一見すると、「じゃあ、売上一覧とグラフを作ればいいんですね」と機能レベルの話に進めたくなりますが、ここで止まってはいけません。

本当に問うべきは、

- なぜ “今” その可視化が必要なのか?

- 現在の売上管理 にどんな課題があるのか?

- 見える化することで、どんな意思決定が変わるのか?

といった背景です。

こうした情報は、関係者へのヒアリングや観察によって引き出す必要があります。

たとえば対話を進めていくと、こんな背景が見えてくるかもしれません。

- 「毎月、営業担当者からExcelで報告をもらっているが、集計に時間がかかっていて困っている」

- 「達成率が一覧で見られないため、マネージャーが指導やフォローに使いづらい」

- 「今後インサイドセールスと連携して成果分析を強化したい」

この時点で、単なる“売上一覧表示”ではなく、

「営業マネジメントの強化を目的とした、リアルタイムな進捗共有と評価基盤」

というシステムの存在意義が見えてきます。ここまで言語化できると、以降の要件定義や設計にも“ブレない軸”が通るのです。

企画フェーズでは、こうした 「ビジネスゴールを言語化する力」 と、「関係者の潜在的な課題を聞き出す力」 が重要です。

この段階で明確になった「目的」「背景」「成果目標(KPI)」は、そのままプロジェクト全体の“設計図の基礎”になります。逆にここを曖昧にしたまま進めてしまうと、仕様の迷走、追加要件、納期遅延といったトラブルに直結してしまいます。

現場での体感としても、「企画フェーズがしっかりしている案件は、全体がスムーズに回る」 という印象が強いです。経験豊富なPMやSEほど、このフェーズに時間をかけ、関係者の “言葉の奥” にある意図を汲み取ろうとします。

つまり、企画フェーズは「作ること」を始める前に、「作るべき理由」を見極める工程。ここで明確な意図を持たせることが、良いシステムを作るためのスタート地点になるのです。

🔧 企画フェーズで役立つ“深掘り”テクニック

~ QA表と「なぜなぜ分析」で、目的の本質に迫る ~

企画フェーズでは、 「なぜこのシステムを作るのか?」 という問いに対して、関係者の発言や要望を深掘りしていく必要があります。しかし、ヒアリングの現場では、相手の発言が抽象的だったり、目的と手段が混在していたりすることが多々あります。

たとえば、営業部門からこんな発言があったとしましょう:

「売上が見えるようにしたいんです。あとCSVで出せると助かります」

これをそのまま「グラフ表示+CSV出力」として実装要件に落とすのは早計です。

本当に重要なのは、「なぜそれを求めているのか?」という意図の裏側を明らかにすることです。ここで有効なのが、次の2つのフレームワークです。

✅ QA表(Question & Answer表)

QA表とは、 「相手の発言に対して質問をぶつけ、それに対する回答を書き留めていく」 整理手法です。以下のようにシンプルなテーブル構造で進めます:

| Q(質問) | A(回答) |

|---|---|

| なぜ売上を見える化したい? | 各営業の進捗状況を把握して、評価に反映したいから |

| なぜCSVで出力? | 週報に貼り付ける作業があるのでExcelが必要 |

QA表を用いることで、単なる機能要望が目的や制約に紐づく要件に変わっていきます。何気ない発言でも、背景を丁寧に掘り下げていくことで、「グラフ表示」と言っていたけど実は「週ごとのランキング表示」が本質だった、というような洞察が得られることもあります。

✅ なぜなぜ分析(5 Whys)

もうひとつの有効なアプローチが 「なぜなぜ分析」 です。これは製造業や品質管理で用いられる分析手法ですが、業務要件やシステム導入の背景を深掘りする際にも極めて有効です。

やり方はシンプル。「なぜ?」を5回程度繰り返すことで、表面的な要求の裏にある本当の課題をあぶり出します。

例)「売上をグラフで見たい」という要望に対して

-

なぜグラフで見たい?

→ 数字だと見づらくて、現状把握に時間がかかるから -

なぜ現状把握に時間がかかる?

→ 毎回Excelを手動で開いて、並べ替えて、見比べているから -

なぜ手動でやっている?

→ データベースから自動で出力できる仕組みがないから -

なぜ仕組みがない?

→ IT部門のリソースが足りていないから -

なぜそこまでして現状を把握したい?

→ 各営業担当への指導が月末になってしまい、機会損失が起きているから

このように掘り下げることで、「営業マネジメントの即時性向上」が本来の目的であることが見えてきます。

つまり、グラフ化自体が本質なのではなく、「意思決定を早めたい」という業務改善ニーズが隠れていたのです。

💡 小まとめ

- QA表は、ヒアリングを構造化して記録に残すのに便利

- なぜなぜ分析は、曖昧な要望の“本当の意図”を探るのに効果的

- 両者を併用することで、「作るべき理由」 がよりクリアにしていく

これらのテクニックは、単なる会話の道具ではなく、企画フェーズを“成果につながる設計”へと昇華させる鍵です。顧客とともに「なぜ?」を共有することで、プロジェクトの目的がチーム全体で一致し、無駄のない開発へとつながっていきます。

🔸 要件定義

- 顧客や利用者とのヒアリングを通じて 「どんな機能が必要か」「何を実現したいのか」 を明確化する

- 機能要件(=やりたいこと)と非機能要件(=安定性や拡張性、セキュリティなど)を分けて定義

- 例:「売上を月別にグラフ表示する」「CSVエクスポートができる」「スマホでも見やすい画面にする」

🔸 要件定義:「何を実現するか」を明文化するフェーズ

企画フェーズでシステムの目的や背景が見えてきたら、次に取り組むのが要件定義です。ここでは、プロジェクトの目標に対して「具体的に何を実現するか」を明確にします。言い換えれば、“実装すべきものを関係者全員で共通認識に落とし込む” ための工程です。

✅ ヒアリングから「必要な機能」を洗い出す

要件定義では、顧客や現場利用者との ヒアリング が重要なステップです。ユーザーが日々の業務で何に困っていて、どうすればその課題が解決するのか?を聞き出すことで、必要な機能や条件を一つずつ整理していきます。

たとえば、前項で出てきた「営業の売上管理システム」の例であれば、以下のような機能要望が出てくるかもしれません:

- 売上を月別・担当者別にグラフ表示したい

- 売上データをCSV形式で出力できるようにしたい

- スマホからもアクセスしやすく、レスポンシブ対応にしてほしい

こうした要望を受けて、実現すべき「機能」として言語化するのが要件定義の役割です。

✅ 機能要件と非機能要件に分ける

要件定義を進める際には、整理のために要件を 「機能要件」と「非機能要件」 に分類します。

| 区分 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 機能要件 | システムが“何をするか” | 売上グラフ表示、CSV出力機能 |

| 非機能要件 | 性能・信頼性・制約などの周辺要件 | スマホ対応、同時アクセス数制限、操作ログ保存など |

非機能要件は軽視されがちですが、トラブルの多くはここに起因します。

「表示が遅くて使いづらい」「サーバー負荷で落ちる」「管理者しか使えない設計だった」――こうした問題は、非機能要件の定義不足から生まれることが多いのです。

✅ 「要望」から「要件」へ昇華させる

ヒアリングで得た情報は、そのままでは曖昧な“要望”に過ぎません。要件定義ではそれを明確な“仕様”へと昇華させる必要があります。

たとえば、次のような変換が求められます:

-

要望:「営業成績がわかるようにしたい」

-

→ 要件:「各営業担当者の月別売上を棒グラフで表示し、前年比を横に併記する」

-

要望:「データを出せるようにして」

-

→ 要件:「一覧データをCSV形式でダウンロード可能にする。文字コードはShift-JISとする」

このように、誰が見ても同じ意味で受け取れる“仕様文”にまで落とし込むことが重要です。

コラム 要求定義と要件定義の違いを考える

✅ 誤解を防ぐために「仕様の見える化」を

さらに、要件を明確にするには図や表、モックアップを活用するのも効果的です。

ワイヤーフレームやユースケース図、ER図などを用いることで、関係者間の認識齟齬を減らし、後工程のスムーズな進行につながります。

💡 小まとめ

- 要件定義は「なにを実装すべきか」を明文化するフェーズ

- 機能要件・非機能要件に分けて整理すると理解が進みやすい

- 要望はそのままでは使えない。仕様へと構造化・具体化することがカギ

- ヒアリング力+可視化力=要件定義の成否を分ける武器になる

🧰 要件定義を“見える化”するテクニックとツール

「認識齟齬(そご)」は、要件定義フェーズにおける最大の敵です。

口頭や文章だけのやりとりでは、関係者ごとに解釈がズレてしまい、「そんなつもりじゃなかった」という手戻りを招きがちです。

そこで活躍するのが、ワイヤーフレームや図による“可視化”の技術 です。以下に、よく使われる代表的な図・ツールと、それぞれの目的や特徴をご紹介します。

📐 ① ワイヤーフレーム(UIラフ画)

概要:

ワイヤーフレームとは、画面の構成要素(ボタン、テーブル、フォームなど)を簡易的にレイアウトした画面設計の下書きです。

目的:

- ユーザー体験(UX)の流れを確認する

- 「この画面に何が必要か」を関係者と共有

- デザイナーや実装者にとっても仕様理解がしやすくなる

ツール例:

ポイント:

ラフでもいいので、手を動かして画面イメージを共有すると、「この機能どこにあるの?」問題が激減します。

🧑🤝🧑 ② ユースケース図

概要:

ユースケース図とは、誰(アクター)が、何をするか(ユースケース) を図で示すもの。主にUML(統一モデリング言語)の一部として使われます。

目的:

- システムが提供する価値(機能)を網羅的に整理

- 関係者(営業、顧客、管理者など)の視点を明確にする

- スコープ(対象範囲)をすり合わせる

ツール例:

- Lucidchart

- PlantUML(コード記述型)

- draw.io(UML対応)

例:

「営業担当者は売上を登録できる」「マネージャーは達成率を閲覧できる」などの視点を1枚に整理できます。

🗃 ③ ER図(エンティティ・リレーション図)

概要:

ER図は、データベース設計で使われる「テーブル(エンティティ)」と「それらの関係性(リレーション)」を図式化したものです。

目的:

- データ構造を設計者・開発者・関係者全員で共有

- データ項目の漏れや不整合を早期に発見

- 将来的な拡張性・正規化の指針を持つ

ツール例:

- dbdiagram.io(シンプル・コードベース)

- MySQL Workbench

- ERDPlus(教育用にも人気)

ポイント:

データ項目をただ並べるのではなく、「どう繋がっているか」を視覚的に確認することで、設計ミスを未然に防げます。

🔍 補足:図にするだけで意思決定が加速する

要件定義の場面では「言葉で伝えるより、図で見せる」ほうが速く・正確に伝わるケースが非常に多いです。

モックや図を見せた瞬間、「あ、こういうのが欲しかったんです!」というリアクションが返ってくるのはよくあることです。

また、こうした図解を共有すると、関係者の思考も整理され、レビュー・意思決定が早くなります。

💡 小まとめ

| 図の種類 | 主な目的 | 使用タイミング |

|---|---|---|

| ワイヤーフレーム | UIの構成・画面遷移の確認 | 基本設計の初期段階 |

| ユースケース図 | 機能と利用者の関係性整理 | 要件定義フェーズ |

| ER図 | データ構造と関連の見える化 | DB設計、または設計レビュー時 |

設計の段階で「見える化」を行うことで、後工程の手戻りやミスを減らし、開発チームの理解力・実装力を最大化する。

それが “要件定義を図で支える” 最大のメリットです。

🔸 基本設計

- 要件をもとに、画面構成や業務フロー、データ構造の大枠を決定する

- UI設計、シーケンス図、ER図、業務フロー図などを使って構造を可視化する

- 例:売上管理システムなら、「ユーザー登録→売上入力→月次表示」のような一連の流れを図解

🔸 基本設計:「どう作るか」を構造的に描き出すフェーズ

基本設計は、要件定義で整理された「なにを実現するか」に対して、 「どのように実現するか」 を定めるフェーズです。実装にはまだ入りませんが、設計図としての精度はここで大きく問われます。

このフェーズでは、画面構成や業務フロー、データのつながりなどを整理し、システム全体の骨組みを構造的に描く ことが求められます。関係者全員が「これをこう作ればいいんだな」と思える状態にするのが、基本設計のゴールです。

✅ 画面設計(UI設計)

たとえば、売上管理システムであれば、以下のような画面構成が考えられます:

- ユーザー登録画面

- 売上入力フォーム

- 売上一覧(フィルター・ソート付き)

- 月別集計・グラフ表示画面

これらのUIをワイヤーフレームやモックアップで設計しておくことで、「必要な画面・項目・動き」が明確になります。また、デザイナーや開発チームにも意図が伝わりやすく、実装とのズレが起きにくくなります。

✅ 業務フロー設計(業務フロー図/BPMNなど)

業務プロセス全体の流れを図式化することも、基本設計では重要です。たとえば、

「ユーザー登録 → 売上入力 → 管理者レビュー → 月次集計」

という業務の流れを、業務フロー図で表現します。これにより、

- フローの中断ポイント

- 例外処理の必要性

- ユーザーの切り替わり(営業↔管理)

などが明確になり、実装時の処理フローやエラー設計 の参考になります。

✅ シーケンス図(処理の時系列)

システム内で「誰が」「いつ」「何を」やりとりするのかを明示するには、シーケンス図が有効です。

たとえば、売上データ登録時の流れを以下のように整理できます:

- ユーザーが売上フォームに入力

- バリデーションを実行

- データベースに登録

- 成功メッセージを画面に返す

この流れをシーケンス図で表すと、開発者が処理順序を把握しやすくなるだけでなく、フロントエンドとバックエンドのAPI設計 にも役立ちます。

✅ データ構造の設計(ER図など)

画面や業務の流れが整理されたら、それを支えるデータ構造を設計します。

ここで登場するのが ER図(エンティティ・リレーション図) です。

たとえば、以下のようなテーブル構造が考えられます:

- users(ユーザー情報)

- sales(売上データ)

- products(商品マスタ)

- monthly_summary(集計結果キャッシュ)

データ同士の「1対多」「多対多」の関係や、正規化・インデックス設計などもこの段階で決定します。ここが不十分だと、後のパフォーマンスや保守性に大きく影響するため、慎重に設計する必要があります。

✅ 実装前の「仮組み」が基本設計

基本設計は、システムの全体像を図と構造で仮組みする工程です。

- 設計図を見れば、誰が何をするかわかる

- 図とフローで、意図と挙動が理解できる

- 実装時のブレが最小限に抑えられる

これらを目指して、設計資料(画面仕様書、業務フロー図、ER図、シーケンス図など)を丁寧に仕上げることが、上流工程の品質を決める鍵となります。

次の工程である詳細設計にバトンを渡すうえでも、この「基本設計の明確さ」が、プロジェクト全体の成功に直結するのです。

📘 設計書テンプレート例・図・チェックリストのテクニック例

基本設計フェーズでは、「伝わる・迷わない・漏れない」設計資料が求められます。そのために活用できるのが以下の3つの柱:

📝 1. 設計書テンプレート例

設計書には“書き方の型”があります。以下は現場でよく使われるテンプレートの例です。

【画面仕様書(UI設計)】

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 画面ID | sales_input_001 |

| 画面名称 | 売上登録画面 |

| 機能概要 | 営業担当者が売上を登録するフォーム画面 |

| 入力項目 | 日付、商品名、数量、単価、備考 など |

| 入力チェック | 未入力不可、数値のみ入力、日付形式など |

| 遷移先 | 登録完了画面、エラー表示画面 |

| ボタン一覧 | 登録、クリア、戻る |

| 備考 | スマホ対応、タブ順序など |

【データ設計書(テーブル仕様)】

| 項目名 | データ型 | 必須 | 初期値 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| id | INT | ○ | AUTO | 主キー |

| user_id | INT | ○ | usersテーブルと外部キー | |

| sale_date | DATE | ○ | 売上日付 | |

| amount | DECIMAL(8,2) | ○ | 0.0 | 売上金額 |

✅ おすすめツール:

- Excel / Googleスプレッドシート(共有しやすく編集しやすい)

- Typetalk Docs

- Notion(構造的+共同編集しやすい)

📊 2. 図のサンプル

視覚的な資料は、技術者以外にも直感的に理解されやすいのが強みです。

【ワイヤーフレーム】

- 目的:画面構成をラフに可視化

- 表示項目、操作ボタン、レイアウトの位置関係を共有

- 例:売上入力画面 → テーブル行ごとの編集UI+登録ボタン

✅ ツール例:

【業務フロー図(BPMN)】

- 目的:業務手順と処理フローの理解

- 例:営業担当 → 売上入力 → 管理者確認 → 月次集計 → 結果出力

✅ ツール例:

- Bizagi Modeler(BPMN特化/無料)

- draw.io(基本的な業務フロー図も対応可、様々なツールと連携)

【シーケンス図】

- 目的:画面操作→システム内部→DB処理の時系列を整理

- 例:フォーム入力 → バリデーション → DB登録 → 成功レスポンス

✅ ツール例:

【ER図】

- 目的:テーブル間の関係性(1対多、多対多など)を視覚化

- 例:users ⇄ sales ⇄ products のリレーションを図にする

✅ ツール例:

- dbdiagram.io(記述型で軽快)

- MySQL Workbench(データベース直結型)

- QuickDBD(UI操作でスムーズ作成)

✅ 3. 基本設計フェーズ用チェックリスト(抜け・漏れ防止)

| 項目 | チェック内容例 |

|---|---|

| 各画面の入出力要件が明確か? | 入力制限、選択肢、初期値、バリデーションの有無 |

| ユースケースが網羅されているか? | すべてのユーザー役割について主要な操作パターンが定義済か |

| 処理フローに例外処理があるか? | 異常系(登録失敗、通信エラー等)のパターンも含まれるか |

| データ構造は正規化されているか? | 重複・整合性の問題が起きない構造か |

| 非機能要件が反映されているか? | レスポンス速度、同時アクセス数、操作ログの保存など |

| 図解が関係者と共有されているか? | ドキュメントや図がチーム内で確認されているか |

✅ チェック支援ツール:

- Google Docs / Notion(テンプレ化して再利用)

- Backlog、Redmine、Jiraなどのチケットテンプレ

- Excelテンプレート(社内フォーマットがあれば再利用)

💡 小まとめ

- 設計書はテンプレートで“型”をつくると抜け漏れ防止になる

- 図は説明時間を削減し、認識のズレを最小化する

- チェックリストは実装前の 「仕様ミス」 予防の保険

要するに、上流工程では 「顧客の課題を抽象化し、それをシステムでどう解決するか設計する」 ところまでが担当範囲です。まだコードを書く段階ではありませんが、このフェーズの精度が低いと、後続の作業がすべて迷走してしまいます。

たとえば、要件定義があいまいなまま設計に入った結果、「こんなはずじゃなかった」「顧客が本当に求めていたのは別の機能だった」という“手戻り”が発生するのはよくある話です。このような失敗を防ぐためにも、上流工程での “ヒアリング力”・“構造化力”・“可視化力” が極めて重要になります。

🧭 上流工程で関わる工程フロー

― 開発は「作る前」から始まっている ―

上流工程とは「設計前の設計」とも言える、プロジェクトの方向性を決めるフェーズです。

この工程でどのような流れで進んでいくのかを、実務に近い形で具体的に整理してみましょう。

🧱 上流工程の基本フロー:6つのステップ

① 企画・背景の把握

↓

② 要件ヒアリング

↓

③ 課題と目的の整理

↓

④ 機能と非機能要件の定義

↓

⑤ 構造・フローの設計(画面/業務/データ)

↓

⑥ 成果物の合意と共有

🔹① 企画・背景の把握

何をする?

- クライアントや社内の発案者から「そもそも何がしたいのか?」をヒアリング

- ビジネスゴール、問題意識、対象ユーザーなどを整理

具体例:

営業部長:「売上の可視化が弱いから、チーム別でグラフを出せる仕組みが欲しい」

ポイント:

- 「なぜ今それをやるのか?」を掘り下げる

- 施策の背景にある**“痛み(課題)”と“理想(ゴール)”**を対にして把握する

🔹② 要件ヒアリング

何をする?

- 各部門の現場担当者から、具体的な業務の流れや欲しい機能について聞き取り

- QA表やなぜなぜ分析を活用し、“表に出てこないニーズ”を引き出す

具体例:

営業メンバー:「毎週エクセル手打ちしてるので、それを自動化したい」

ポイント:

- 要望=仕様ではない!あくまで“観察と共感”を大切に

- 現場の苦労・非効率な部分を聞くと、提案のヒントになる

🔹③ 課題と目的の整理

何をする?

- ヒアリング内容をもとに、「何が問題で、何を解決したいのか?」を構造化

- MECEやKJ法などで分類し、ブレない軸を作る

具体例:

課題:「毎週の集計に3時間かかっている」

目的:「集計作業ゼロにして、営業活動に集中できるようにする」

ポイント:

- 複数の要望が混在していたら、“業務改善”と“見た目の要求”に切り分ける

- 「KPIとしてどう変わるか」を意識するのが◎

🔹④ 機能要件・非機能要件の定義

何をする?

- システムで実現すべき具体的な「機能」をリスト化

- それを支える「性能・セキュリティ・拡張性」なども整理

具体例:

| 要件種別 | 内容 |

|---|---|

| 機能要件 | 月別売上グラフ表示、CSVエクスポート、ログイン認証 |

| 非機能要件 | スマホ対応、秒単位のレスポンス、操作ログ保存 |

ポイント:

- 要望を**「何ができるようになるか」**に言い換える

- 非機能要件は後回しにされがちなので、最初に定義しておくとトラブル回避につながる

🔹⑤ 構造・フローの設計(UI・業務・データ)

何をする?

- 画面のワイヤーフレームや業務フロー図、ER図などを使って全体像を可視化

- フロント〜バックエンド〜データベースの設計構造をまとめていく

具体例:

- ワイヤーフレーム:ログイン → ダッシュボード → 月次レポート画面

- 業務フロー図:売上入力 → 承認 → 集計 → 出力

- ER図:users / sales / teams のリレーション図

ポイント:

- 図で説明できるようにしておくと、実装前の認識合わせがとてもスムーズ

- フロント、サーバー、DBの設計が揃うと「この設計なら実装できる」状態になる

🔹⑥ 成果物の合意と共有

何をする?

- 上記の整理結果を「要件定義書」や「画面仕様書」にまとめて、関係者と合意をとる

- 開発チーム/顧客/営業などに共有して、レビューをもらう

具体例:

Google Docsに画面仕様書とER図をまとめて「これでいきますね」と承認を得る

Notionで全体フローを整理し、Slackで説明会を実施

ポイント:

- この時点での「すり合わせ不足」が、後の手戻りやトラブルの原因になる

- 合意を“文書で残す”ことが、後々の保険になる

✨ まとめ:上流工程のフローは“設計のための設計”

| ステップ | キーワード | 成果物例 |

|---|---|---|

| ① 企画 | なぜ作るのか | ヒアリングメモ、背景シート |

| ② ヒアリング | 何が困ってるのか | QA表、なぜなぜ分析ノート |

| ③ 整理 | 誰に何を届けるか | 課題・目的マップ、要望分類図 |

| ④ 要件定義 | 何をどう実現するか | 要件定義書、機能リスト |

| ⑤ 設計 | どう構造化するか | ワイヤー、業務フロー、ER図など |

| ⑥ 合意 | 認識を合わせる | 仕様書+説明資料+共有チャット履歴 |

このように、上流工程は「地図を描く作業」です。

道に迷わないプロジェクトをつくるためには、ここでの丁寧な設計が何よりの基礎になります。

🔹 下流工程との違い:見えない価値を設計する仕事

上流工程と下流工程――この2つの言葉は、よく対比されますが、実際にはどんな違いがあるのでしょうか?

ひとことで言えば、

“モノをつくる前”に考えるのが上流、“モノをつくる段階”が下流

という違いがあります。

たとえるなら、上流工程は「設計士」、下流工程は「大工さん」に近いイメージです。

以下に、代表的な違いを具体的にまとめます。

🔸 それぞれの役割を具体的に比較してみる

以下の表は、上流工程と下流工程を具体的な観点で対比したものです。

| 観点 | 上流工程(例:設計士の仕事) | 下流工程(例:大工さんの仕事) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 顧客の課題や目的を整理し、最適な構造を設計する | 設計された内容を実際に動作する形で実装・検証する |

| 対話の相手 | 顧客、営業、経営層など、業務やビジネス視点の関係者 | エンジニア、QA、運用担当など、技術視点の関係者 |

| 作業内容 | ヒアリング、要件定義、基本設計、画面・業務フロー設計など | コーディング、テスト、デプロイ、バグ修正など |

| 成果物の性質 | 言葉や図(設計書、ワイヤーフレーム、フロー図など) | 実際に動作するアプリケーション、コード、UI |

| スキル傾向 | 汎用スキル(論理的思考、抽象化力、説明力、モデリング) | 技術スキル(プログラミング、フレームワーク理解、CI/CD) |

🔸 「見えない価値」を作るのが上流工程の役割

上流工程の仕事は、成果物がすぐには“目に見えない”ことが多いため、価値が分かりにくいと感じるかもしれません。しかし、実際にはここでの設計がプロジェクト全体の品質とコストを大きく左右します。

たとえば──

- 顧客の要望を正しく理解せずに実装に進めば、「仕様が違う」と言われてやり直し

- データ構造が甘ければ、あとで機能追加する際に破綻する

- ユーザーフローを無視してUIを作ると、現場で誰にも使われない

つまり、「見えない段階で正しく設計すること」 が、最終的な成果に直結するのです。

🔸 下流工程は「つくること」に集中できる場

一方で、下流工程においては「つくること」に特化できます。

- 要件に沿ってコーディングする

- 設計されたフローをテストで検証する

- 実際のアプリとして動かす

設計がしっかりしていればいるほど、下流工程は迷いなく進められ、生産性も高くなります。

🔸 どちらも重要。ただし求められる視点が違う

- 上流工程では、「これは本当に必要か?」「どうすればシンプルにできるか?」といった構造的・抽象的な思考が重要です。

- 下流工程では、「どう実装すれば効率的か?」「この技術が最適か?」という技術的・実装的な判断力が求められます。

たとえば、ReactやLaravelに強いエンジニアでも、上流で活躍するには「要件を聞いて設計に落とす力」「顧客の業務を読み解く力」が必要になってきます。

🔸 上流と下流は“連携するチーム”であり、“分断された役割”ではない

よく誤解されがちですが、上流と下流は上下関係ではありません。

それぞれの役割が連携し、お互いを信頼することでプロジェクト全体の成功が実現します。

- 「上流で正しく設計された仕様」

- 「下流でスピーディに実装された成果」

この両輪が回ってこそ、価値あるプロダクトが生まれるのです。

このように、上流工程=“見えない価値を形にする仕事” であり、下流工程=“見える価値を届ける仕事” と捉えると、両者の違いと重要性がより実感できるはずです。

🎯 上流工程で活躍するために必要なスキルセット

〜“考える力”と“伝える力”のハイブリッド〜

上流工程は、コードを書くよりも「人と話す」「考えをまとめる」「構造に落とす」といった汎用スキルの集合体です。ここでは、それらを6つのカテゴリに分類し、対応するテクニック・ツールも交えてご紹介します。

① 🎤 コミュニケーション力(ヒアリング・ファシリテーション)

内容:

- 顧客・業務担当者からのニーズを“聴き出す力”

- 会議で発言を整理・収束させるファシリテート力

よく使うテクニック:

- QA表(質問と回答を記録して整理)

- ペルソナ/ステークホルダーマップ(誰が何を重視しているかを可視化)

- ファシリテーションの4つの型(場をつくる/対話を引き出す/構造化/合意形成)

ツール:

- Google Docs、Notion(議事録・質問リスト)

- Miro、MURAL(ホワイトボード型ブレスト)

- Zoom+AIメモ(要点を取り逃さない)

② 🧠 抽象化力・要件整理力(思考整理)

内容:

- 複雑な要望を分解・整理し、本質を抽出する力

- 要望の背後にある“真のニーズ”を見抜く力

よく使うテクニック:

- なぜなぜ分析(5Whys)

- MECE(モレなくダブりなく)で分類

- KJ法(付箋でグルーピング)

- モデル化思考(UML/フロー設計)

ツール:

- Cacoo、Lucidchart、draw.io(構造整理図)

- Miro、miroverse(オンラインブレスト+分類)

- Xmind、MindMeister(マインドマップ)

③ ✍️ ドキュメンテーション力(わかりやすく書く力)

内容:

- 仕様書・設計書を“誰が読んでも誤解がない形”で作成できる

- 表記のルール、レイアウトの一貫性も含めてドキュメント力が問われる

よく使うテンプレート:

- 要件定義書(概要/対象範囲/機能一覧/非機能要件など)

- UI仕様書(ワイヤーフレーム+画面定義表)

- データ設計書(ER図+テーブル定義)

ツール:

- Excel/Google Sheets(仕様表)

- Markdown+Notion/Confluence(構造化ドキュメント)

- Mermaid、PlantUML(コードで図を書く)

④ 💼 ビジネス理解力(目的と成果を言語化)

内容:

- 顧客や社内の「なぜそれを作るのか?」に共感し、KPIや業務フローを理解できる

- 技術視点だけでなく、業務課題・ユーザー体験視点で物事を考える力

よく使うテクニック:

- BMC(ビジネスモデルキャンバス)

- カスタマージャーニーマップ

- サービスブループリント(業務+UXの俯瞰)

ツール:

- Miroテンプレート(業務分析/UX)

- Google Slides/Canva(視覚プレゼン)

- notion.so(企画共有用の業務wiki)

⑤ 🧩 モデリング・設計スキル(構造を図にできる力)

内容:

- 複雑なシステム構成・業務フロー・UI遷移などを図として整理できる力

活用する図:

- ワイヤーフレーム/UI遷移図(Figma, Balsamiq)

- 業務フロー図(BPMN)

- ER図(dbdiagram.io、MySQL Workbench)

- シーケンス図(PlantUML、Mermaid)

ポイント:

- “設計図を見ただけでチームが動ける” レベルを目指す

- 実装・テスト・保守を見越した設計思考が必要

⑥ 🧭 プロジェクト推進力(+α)

内容:

- 要件を整理した後、「誰が・いつ・何をするか」を整理し、チームを前に進める力

- PMではなくとも、調整・見通し・優先順位付けのスキルが必要

テクニック/フレームワーク:

- WBS(Work Breakdown Structure)

- モデルスケジュール(ガントチャート)

- リスクマネジメントマトリクス

ツール:

- Backlog、Redmine、Jira

- Googleスプレッドシート(簡易WBS)

- Asana、Trello(カンバン式タスク管理)

✅ 小まとめ:上流工程のスキル=「伝える力 × 構造化力 × 見える化力」

| カテゴリ | キーワード | 代表ツール/技術 |

|---|---|---|

| 対話・整理 | ヒアリング/QA表/なぜなぜ | Google Docs, Miro |

| 図解・構造化 | 業務フロー/ER図/UI遷移図 | Lucidchart, draw.io |

| 仕様書作成 | テンプレ/Markdown/Notion | Notion, Confluence |

| ビジネス理解 | 業務KPI/ペルソナ/業務可視化 | BMC, Canva, Slides |

| 推進・合意形成 | WBS/優先順位/調整 | Jira, Backlog, Trello |

これらのスキルを“体系的に身につける”ことで、コードを書かずともプロジェクトを動かせる人材=上流で信頼されるエンジニアに近づいていきます。

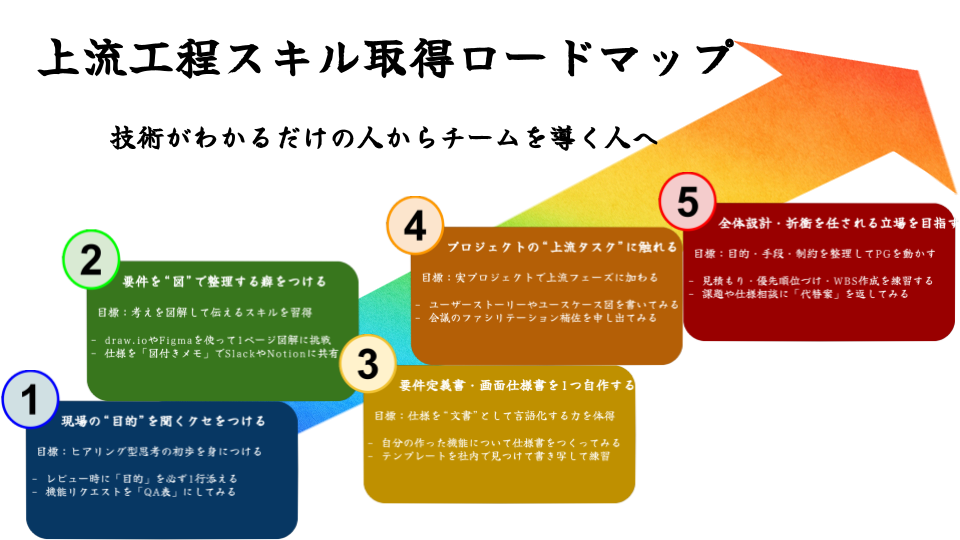

🛤 上流工程スキルマスター習得ロードマップ

〜「技術がわかるだけの人」から「チームを導ける人」へ〜

上流工程で求められるスキルは、コードを覚えるように一夜で身につくものではありません。しかし、順序立てて経験を積み、正しい視点を持てば、着実に “上流型エンジニア” として活躍できるようになります。

ここでは、「今、どこにいて」「次に何を意識すればいいか?」を5ステップで解説します。

🪜 STEP1:現場の“目的”を聞くクセをつける

🔹目標:ヒアリング型思考の初歩を身につける

まずは普段の開発業務の中で「なぜこの機能が必要なのか?」を意識することから始めましょう。

- 「この機能の背景って何ですか?」

- 「どう使う場面を想定していますか?」

こうした質問を意識して繰り返すことで、技術視点ではなく“業務視点”で物事を捉える力が自然と育っていきます。

📌 やってみること:

- レビュー時に「目的」を必ず1行添える

- 機能リクエストを「QA表」にしてみる

🪜 STEP2:要件を“図”で整理する癖をつける

🔹目標:考えを図解して伝えるスキルを習得

頭の中の構造を「図」にして説明できるようになると、非エンジニアとの認識のずれが激減します。

- 業務フロー図:業務の流れを時系列で整理

- ワイヤーフレーム:画面構成を手描きでもOKで図示

- ER図:テーブル構成をスケッチ

📌 やってみること:

- draw.ioやFigmaを使って1ページ図解に挑戦

- 仕様を「図付きメモ」でSlackやNotionに共有

🪜 STEP3:要件定義書・画面仕様書を1つ自作してみる

🔹目標:仕様を“文書”として言語化する力を体得

ワイヤーや図だけでは伝えきれない仕様の細部を、文章と表形式で明文化する経験が不可欠です。

- 表形式で「画面ID・入力項目・遷移先」を書いてみる

- Google DocsやNotionで仕様書をチームにシェアする

📌 やってみること:

- 自分の作った機能について仕様書をつくってみる

- テンプレートを社内で見つけて書き写して練習

🪜 STEP4:プロジェクトの“上流タスク”に触れてみる

🔹目標:実プロジェクトで上流フェーズに加わる

要件定義MTGやレビュー会議に議事録係として参加するだけでも大きな第一歩です。できれば、

- クライアントと直接話す

- ユーザーインタビューに同席する

- 要件に対して設計の案を提案する

といった場面に積極的に関わりましょう。

📌 やってみること:

- ユーザーストーリーやユースケース図を書いてみる

- 会議のファシリテーション補佐を申し出てみる

🪜 STEP5:全体設計・折衝を任される立場を目指す

🔹目標:目的・手段・制約を整理してプロジェクトを動かす

ここまで来れば、“要件をまとめる側”としての役割に手が届いてきます。

- 顧客の要望を要件に変換し

- チームにわかりやすく設計書に落とし

- 期限や優先度を見ながら段取りを組める

そんな「構想力」と「伝達力」が備われば、SE・PL・PM・コンサルタントといった次のステージも見えてきます。

📌 やってみること:

- 見積もり・優先順位づけ・WBS作成を練習する

- 課題や仕様相談に「代替案」を返してみる

✅ 最後に:コツコツ“伝える技術”を積み重ねよう

上流工程に強くなるための本質は、「相手の意図を汲み取る力」×「それを構造化してわかりやすく伝える力」 です。

コードを書かなくても価値を出せる場面は、これからの時代ますます増えていきます。

「話がうまい人」ではなく、「設計できる人」へ――

その道のりは長いようで、日々の開発の中で小さく積み上げていけるものなのです。

🔸 よくある誤解:「設計者=マネジメントだけ」とは限らない

― 設計ができるエンジニアは、どこでも求められる ―

「上流工程に関わるのは、マネージャーやプロジェクトリーダーの仕事」「自分はただのエンジニアだから、設計は関係ない」

──そんなふうに思っていませんか?

実はこの考え方、現代の開発現場では大きな誤解となりつつああります。

なぜなら、実際の現場では「コードを書けるだけのエンジニア」よりも、「コードも書けるし、要件や構造を整理できるエンジニア」が圧倒的に重宝される時代に入っているのです。

🎯 “設計できる人材”が求められる3つの現場パターン

① 小規模なチームでは「設計者=実装者」になる

たとえば、社員数10名以下のスタートアップ、ベンチャー、あるいは小さな開発会社では、設計専門のSEやアーキテクトがいないことがほとんどです。

その結果、こうなります:

「とりあえず要件ヒアリングから仕様まとめまでやってくれる?」

- 顧客の話を聞き

- 必要な機能を洗い出し

- 優先順位を決めて

- 設計書のドラフトをつくり

- そのままコードを書き始める

つまり、エンジニアが設計フェーズを内包するのが当たり前になるのです。

このとき「設計ができるかどうか」は、その人が“プロジェクトの中心人物になれるか”の分かれ目になります。

② 受託開発では、クライアントとの対話力も設計力も必須

受託開発の現場では、開発者が直接クライアントと話す機会が多々あります。

そこで起きるのは、こんな場面です:

クライアント「この機能って、どんな感じで実装されるんですか?」

エンジニア「…ちょっとSEに聞いてみます」

こう返していては、次から呼ばれなくなるかもしれません。

逆に、こんなやり取りができるエンジニアは信用されます:

「その機能は、業務フローで言うとここと接続しますよね?

現時点のデータ構造だと月次レベルで集計が必要なので、バッチ処理の提案をしたいです」

これは「SE的な視点を持ったエンジニア」の典型です。

受託の現場では、“話せて、整理できて、作れる人”が最強です。

営業では拾えない要件を実装者の視点で先回りして設計に落とし込める──

そんなエンジニアは、どんなチームでも“手放せない存在”になります。

③ フリーランスや副業では「要件定義からできる」が最大の武器

独立してフリーランスとして仕事を得る場合、以下のような案件が多くなります:

- 要件定義が曖昧なまま、開発を丸投げされる

- 「こんなことができたらいいな」というぼんやりした相談から始まる

- ドキュメントも図もない状態でスタート

このとき、設計力がないと、こうなってしまいます:

「仕様が決まっていないので手が動かせません」

→ 「じゃあ今回は見送りで…」

一方で、設計力がある人はこう対応できます:

「ヒアリングして目的を整理しましょう。画面遷移図とER図を作って提案します」

→ その場で“案件の芯”を掴み、信頼され、契約につながる

つまり、フリーランスや副業では、

「作れる」ではなく、「整理して作れる」が最大の価値になる

設計ができれば、ただの技術提供者から「頼れるパートナー」になれるのです。

💡 設計力を持ったエンジニアが“中間翻訳者”になる

ビジネスの現場では、業務のことしか知らない人と、コードのことしかわからない人が互いに通じ合えず、コミュニケーションに齟齬が生まれます。

その間をつなぐのが「設計がわかるエンジニア」です。

たとえば:

- 業務担当者の「ざっくりした要望」を構造に落とし込む

- 設計書をもとに開発者へ的確な指示を出す

- 技術的な制約をビジネス担当にも理解できる言葉で説明する

これができるエンジニアは、プロジェクトにとっての“通訳者”であり、“構造の整備者”でもあります。

✅ 設計力は「技術が伸び悩んだあと」に広がる道を拓く

エンジニアとしてある程度コードを書けるようになると、多くの人がこう思います:

「このまま一生コードだけ書いていくのか…?」

「技術的には成長してるけど、役割としては限界を感じる」

そんなときこそ、「上流工程=設計力」に目を向けてみてください。

- “ビジネス的な意味”を考えるようになる

- “誰のために、なぜ作るか”を意識するようになる

- 技術だけでなく“全体を組み立てる力”が評価されるようになる

この瞬間、キャリアの幅が一気に広がります。

🔚 まとめ:設計力は、ポジションに関係なく“武器”になる

- 設計はマネジメントだけの仕事ではない

- 小規模チーム、受託開発、フリーランス…あらゆる場面で設計できるエンジニアは強い

- 設計ができる=人と技術をつなげる“翻訳者”になれる

- コードの先の未来を見据えるなら、設計力を磨くことが何よりの近道

もし「設計力をどうやって身につければいいか?」という疑問があれば、前述の「上流工程スキル習得ロードマップ」もぜひあわせてご覧ください。段階的にスキルを積み上げることで、着実に“頼られるエンジニア”へと近づけるはずです。

🔸 上流工程ができると何が変わる?

エンジニアとして上流工程を経験すると、以下のような変化が起きます。

- “実装しなくていい機能”を見極められるようになる

- 「この仕様だと、ユーザーは使いにくい」と早期に気づける

- 実装の難易度・コストを設計時点で反映できるようになる

- 仕様の背景を理解したうえで、より良い代替案を提案できる

特に40代以降は「実装力×構想力」を併せ持つ人材への期待が高まります。若い頃のように手を動かすだけでは評価されづらくなり、「何を実現するかを提案・設計できるか」が、キャリアの分岐点になるからです。

🔸 実体験から:仕様を“聞き返す力”が鍵だった

私自身、ある受託案件で「売上管理画面を作ってほしい」と言われた際、最初は「一覧表示してCSVダウンロードできればいいのかな」と短絡的に考えていました。しかし、詳細をヒアリングしていくと、求められていたのは「営業マンごとの達成率を可視化し、評価指標と連動させたい」という目的だったのです。

もしそのまま作り始めていたら、目的と機能がズレた無意味なシステムを作るところでした。

このとき痛感したのは、「顧客が言っていること」と「顧客が本当に望んでいること」は必ずしも一致しないということ。そして、それを正しく引き出すためには、上流工程の視点=目的を聞き返す力が欠かせないのだということでした。

🔸 上流工程は、ビジネスと開発の“橋渡し”

上流工程の役割は、顧客の要求やビジネス課題を設計図という言語に変換し、開発チームに渡すこと。言い換えれば、技術と非技術の間に立つ「通訳者」のような存在でもあります。

そのため、「話を整理する力」「全体を俯瞰する力」「ドキュメントに落とし込む力」が重要になります。

✅ 結論:実装力に“上流スキル”を掛け算するとキャリアの選択肢が広がる

実装に強いエンジニアほど、上流工程を理解しておくことで以下のような武器を手に入れられます:

- プロダクトマネージャーやITコンサルへのキャリアパス

- 顧客との要件交渉で技術的観点を踏まえた提案ができる

- フリーランス・副業でも 「要件定義から一貫対応可」 となる武器

「コードを書く前の仕事」にこそ、キャリアの可能性が広がっている。

これからのエンジニアにとって、“上流を知る”ことは避けて通れない武器になるでしょう。

以下に、Qiita記事の締めくくりとしてふさわしいまとめを、全体の要点を振り返りつつ、読者のアクションにつながるよう意識して構成しました。

🧩 まとめ

🗺️上流工程を知ることは、キャリアの地図を広げること

本記事では、システム開発における「上流工程」について、定義・フロー・スキル・実践例まで、実務の視点から丁寧に解説してきました。

もし

- 「上流って結局なにをするの?」

- 「プログラマの自分にも関係あるの?」

- 「どうやってスキルを身につけていけばいい?」

と感じていたなら、少しでも視界が開けてきたのではないでしょうか。

💡 上流工程とは?

- 顧客や業務の課題を「抽象化して構造化し、設計に落とし込む」工程

- 企画 → 要件定義 → 基本設計 → 共有・合意の一連の流れ

- コーディングの前に、目的と方針を定める “見えない価値の設計” である

💡 下流との違いは?

- 下流は「つくる仕事」、上流は「なにを、なぜ、どうつくるかを決める仕事」

- 必要なのは、話す力・図解する力・構造を捉える力

- 結果的に、実装やチームの動きもスムーズになり、コスト削減にもつながる

💡 求められるスキルとは?

- ヒアリング力・要件整理力・ドキュメント作成力・ビジネス理解力・設計力・推進力

- 特別な資格よりも、「考えをまとめて、わかりやすく伝える力」が評価される

- ワイヤーフレーム、ER図、業務フローなどの図解も効果的

💡 習得のロードマップもある

- STEP1:現場で「目的を聞く」習慣から始める

- STEP2:「図解する力」を身につける

- STEP3:仕様書を自作してみる

- STEP4:上流タスクに少しずつ関わる

- STEP5:全体設計や交渉まで任される立場へ

この流れを少しずつ実践することで、設計できるエンジニア=チームを導ける人材へと進化していきます。

💡 設計力は、どんな立場でも武器になる

- 小規模な現場では「実装者=設計者」であることが多い

- 受託・スタートアップでは「顧客対応できるエンジニア」が重宝される

- フリーランスでは「要件定義からできる」が最大の営業力になる

🚀 最後に:コードの先へ。キャリアの広がりは“上流”にある

あなたがもし、「技術力にはある程度自信がある。でもこの先どう進むか迷っている」と思っているなら、上流工程のスキルに挑戦することは、次の扉を開く選択肢のひとつです。

- ただ作るのではなく、“なぜ作るのか”を考える

- コードを書く手前にある、“見えない設計”の価値をつかむ

- チームや顧客に頼られる存在として、全体を導ける人材になる

そうした成長のきっかけが、ここにあるはずです。

🛠あなたのキャリア設計の参考になれば、幸いです。

関連記事

- 【About】(http://qiita.com/sunstripe) - サンストライプについて