記事の内容を三行で言うと

以下となります。チームや組織の管理業務を想定していますが、個人レベルでも同様のことが言えると思います。

- 効率にはリソース効率とフロー効率の2種類があるが、この2つは多くの場合トレードオフの関係にあり、一方を上げればもう一方は下がる

- ビジネスではリソース効率よりフロー効率の方が重要であることが多いが、リソース効率の方が見えやすいので効率を上げるとなるとそちらばかり追求されがち

- フロー効率を上げるには意識的にリソースに余裕を持たせる(=リソース効率は下げる)必要がある。 リソースが空いている所だけを見て無駄や非効率と考える「リソース効率の罠」に陥らないように注意したい

参考記事

このテーマについてちょっと調べると世の中には下記に挙げたような素晴らしい記事がたくさんあるのですが、全体にレベルが高すぎて読む気になるまでのハードルが高いと感じたのでもう一段わかりやすくかみ砕いた記事が書けないかと考えました。

そこで Gemini 2.5 に「実例など出して分かりやすく説明できないか」と相談してみたところ、下記のような記事を書いてくれました。良い記事だと思ったので、微修正を加えたのみで大半を採用しました。ということで本記事は半分以上AIが書いた記事になってしまいますが悪しからずご了承ください。以下、その内容です。

あなたの職場はどの効率を重視してる?「リソース効率」と「フロー効率」

はじめに:「常に忙しいのに、なぜか仕事が終わらない…」

あなたの職場では、こんな光景がありませんか?

- チームのメンバーは全員、朝から晩までキーボードを叩き続けている。

- 全員が複数のタスクを抱え、常に何かに追われている。

- それなのに、プロジェクトの納期は遅れがちで、顧客からの問い合わせには「確認して折り返します」が多発する。

「こんなに全員が頑張っているのに、なぜ成果が出ないのだろう?」

もしそう感じているなら、あなたの職場は「リソース効率」の罠に陥っているのかもしれません。この記事では、ビジネス街にある3つのレストランのたとえ話を使い、この問題の本質である「リソース効率」と、その対となる「フロー効率」の考え方を説明します。

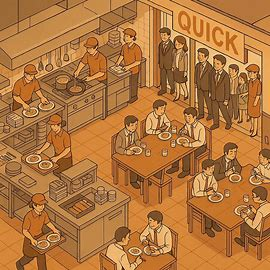

ビジネス街の3つのレストラン

ランチタイムで賑わうビジネス街に、3つのレストランがありました。

A店:コスト至上主義の激安店

A店の店長は、徹底したコストカッターです。「安くてうまい」をモットーに、食材の原価はもちろん、人件費や設備投資もギリギリまで切り詰めています。

- 店内: ホールスタッフは1人だけ。厨房の調理器具は古く、一度にたくさんは作れません。

- 働き方: 店員は常に走り回り、複数の作業を同時にこなしています。息つく暇もなく、表情は疲れ切っています。注文を受けてから料理が出てくるまで、平気で15分以上かかります。

- 未来: 安さで一部の学生には人気ですが、昼休みが短いビジネスパーソンは次第に離れていきました。店員は日々の作業をこなすだけで精一杯で、新しいメニューを考えたり、調理の手順を改善したりする余裕は全くありません。

B店:スピードと改善で逆転した繁盛店

B店の店長は、「顧客の時間を最も大切にする」という哲学の持ち主です。「速くて、満足できる一皿」の提供を重視しています。

- 店内: B店では速さを実現するためスタッフの人数には余裕があり、役割分担が明確です。最新の調理器具が揃えられ、効率的に動けるようレイアウトされています。

- 働き方: 開店当初の評判では、味や値段は「安くてうまい」A店に一歩及ばないとされていました。しかし、B店はスタッフに余裕があるため注文に素早く対応でき、料理が数分で提供されるためビジネスパーソンを中心に徐々に客を増やしていきました。また空いた時間を使って新メニューを開発したり、顧客のフィードバックを分析して調理法や既存メニューの改善に活かすこともできました。

- 未来: 改善を重ねた結果、今では「B店のあのメニューが一番うまい」と評判になり、味の面でもA店を完全にしのぐ存在になりました。「速さ」という初期価値に加え、「味」という本質的な価値も高め続けることで、街で最も揺るぎない人気を誇る店となっています。

C店の悲劇:良かれと思って招いた破綻

C店の店長は、誰よりも情熱的で、理想に燃える人でした。「お客様に最高の食体験を届けたい。そのためには、コストも、スピードも、そして味も、すべて最高レベルでなければならない」と本気で信じていました。

- 働き方: 店長は朝礼でこう檄を飛ばします。「ライバル店に勝つために、安くて、美味しくて、早い、究極のお店をみんなで創ろう!君たちなら必ずできるはずだ!」。その言葉に悪気はなく、むしろ従業員を鼓舞し、店のポテンシャルを最大限に引き出そうという善意からでした。

- 現場の混乱: しかし、店長は「リソース効率(コスト)」と「フロー効率(スピード)」が多くの場合トレードオフの関係にあることを理解していませんでした。具体的な戦略や優先順位が示されないまま、「すべてを最大化せよ」という矛盾した指示が現場に混乱を招きます。「安くしろ」という指示で材料の質を落とせば味が落ち、「速くしろ」というプレッシャーはミスを誘発し、結果的に手戻りや廃棄ロスでコストがかさむ、という悪循環に陥りました。

- 未来: 良かれと思っての指示が、現場の疲弊とモチベーション低下を招き、不満を抱いた従業員は次々と辞めていきました。サービスの質は急降下し、あっという間に客足が途絶え、3つの店の中で最も早く閉店に追い込まれました。これは、トレードオフを無視したマネジメントの典型的な失敗例と言えるでしょう。

どのレストランが生き残るか?効率性の“二つの顔”

さて、この3つのレストランの運命を分けたものは何だったのでしょうか。ここで登場するのが「リソース効率」と「フロー効率」という考え方です。

A店の罠:リソース効率の呪縛

A店が追求していたのは 「リソース効率」 です。

リソース効率とは?

人・設備・モノといった資源(リソース)が、どれだけ休むことなく稼働しているかを示す指標。稼働率を高めることを目的とします。

A店の店長は、スタッフや機材が常に100%稼働している状態を「効率的」だと考えていました。しかし、その結果、一つの注文(仕事)が入ってきてから、顧客に料理を提供する(価値を届ける)までのリードタイムが非常に長くなっていました。これが「フロー効率が低い」状態です。

リソース効率の追求は、一見すると無駄をなくしているように見えますが、実際にはボトルネックを生み、変化への対応力を失わせます。A店の店員が新しいメニューを考える暇がなかったように、改善やイノベーションの機会を奪い、組織を緩やかに衰退させていくのです。

B店の価値:フロー効率が品質を生む

一方でB店が重視していたのは 「フロー効率」 です。

フロー効率とは?

仕事(タスク)がシステムに入ってから、価値となって提供されるまでの時間(リードタイム)のうち、実際に作業が行われている時間の割合。リードタイムを短縮することを目的とします。

B店の成功物語で最も重要なのは、フロー効率の追求が、単なるスピードアップに留まらなかった点です。スタッフにあえて持たせた余裕が注文への即対応を可能にし、顧客の要望に耳を傾け、メニュー改善の試行錯誤をするための時間を生み出しました。

これは、フロー効率の向上が、最終的に「品質」そのものを向上させるエンジンになることを示しています。「速さ」自体も価値ですが、それは顧客を惹きつける最初のきっかけに過ぎません。その先にある 「改善のサイクル」を回し続けられることこそが、フロー効率の最大の価値なのです。スタッフも創意工夫が活かせてやりがいがあり、労働も適度に抑えられるため定着率という点でもA店より優れています。B店の弱みであるコストについても業務改善によって抑制できる可能性があります。当初は味で負けていたB店がA店を逆転できたのは、こうした好循環があったからに他なりません。副次的効果として、スピード重視の客が多くなることで客席の回転が良くなりこれも売上に貢献します。

C店の悲劇:トレードオフの無視

C店は言うまでもありません。リソース効率(コスト削減)とフロー効率(スピード)は、多くの場合トレードオフの関係にあります。この二律背反の課題を、具体的な戦略なく精神論で現場に丸投げした結果、すべてが破綻しました。これはマネジメントの完全な失敗です。

あなたの仕事にどう活かすか?

さて、もう一度あなたの職場を思い返してみてください。

多くの日本企業は、A店のように「リソース効率病」に陥りがちです。リソース効率は見えやすくわかりやすいためです。個人のタスクを限界まで詰め込み、「手待ち時間=悪」と捉える文化が根付いています。しかし、全員が常に稼働率100%で個々のタスクをこなしていると突発的な事案への対応は困難になり残業と休日出勤で対応、その結果として社員のモチベーションが低下するなど組織全体としてのアウトプット(フロー効率)は著しく低下しているケースが少なくありません。

あなたのチームは、目の前の作業(リソース効率)に追われ、未来のための改善(フロー効率向上)の時間を失っていませんか?

フロー効率を優先することは、決して「サボる」ことや「手を抜く」ことではありません。「個人の生産性」から「チームや組織全体の生産性」へと視点を切り替えることです。

明日からできること

-

仕事を可視化する: かんばんボードなどを使って、チームのタスクを「未着手」「作業中」「完了」に分けて貼り出してみましょう。「作業中」のタスクが多すぎないか、特定の場所で仕事が滞留(ボトルネック)していないかが見えてきます。チーム全体の仕事の流れを、誰もが一目でわかる状態にすることが第一歩です。

-

「作業中」の数を制限する(WIP制限): チームや個人が同時に抱える「作業中」のタスクに上限を設けます。これにより、一つのタスクを完了させてから次に進む文化が生まれ、全体のリードタイム短縮につながります。

- (実践のヒント) なぜWIPを制限するのか、つまり「一つの仕事を確実に終わらせて、全体の流れを良くするため」という目的を、導入前にチーム全員で共有することが成功の鍵です。最初は「メンバーの人数マイナス1」など、少し余裕のある設定から始め、状況を見ながら最適な数に調整していくのが良いでしょう。

-

「バッファ」の時間を計画的に作る: 新しい技術の学習や、業務プロセスの改善について話し合うための時間を、あらかじめスケジュールに組み込みましょう。

- (実践のヒント) この時間を形骸化させないためには、ただ「空き時間」とするのではなく、「毎週金曜の午後は改善タイム」のように、具体的な目的(例:業務改善ミーティング、新しいツールの試用など)と共にカレンダーに予定として入れてしまうのが効果的です。この時間が、B店がA店を逆転した「改善のサイクル」を回すためのエンジンになります。

まとめ

以上がGeminiが書いてくれた記事ですが、補足として私自身が普段思っていることを追記します。我々の職場で「効率を上げる」というとフロー効率よりもリソース効率が追求されがちなのは、上記にある通りリソース効率の方が目に見えやすく手を付けやすいという点もありますが、もう一つはフロー効率を上げるために必要である「遊び」や「余裕」を確保する、あるいは「バッファ」や「予備日程」「予備工数」を取る、などという言葉でさえその与える語感や印象が良くないからではないかと思っています。これらはフロー効率を適切に上げるために必要なリソースなのですが、えてして「無駄」や「贅沢」「怠け」であり「なるべく無くすべきネガティブなもの」という印象を与えてしまいます。もっとふさわしい言葉はないのかと思ったのですが、slackというのではピンと来ないし、残念ながらどうもうまい言葉がないので 「フロー効率を上げていく」「フロー効率の方がリソース効率より重要」 という意識を普及させていくしかないかと思っています。

リソース効率の追求が常にダメというわけではないと思います。それに意味がある場合もあるでしょう1。しかし少なくともフロー効率を上げたい局面でリソース効率を追求するのは全くの逆効果であることは理解しておくべきだと思います。効率についてのより深い考察に興味を感じたら、冒頭に挙げた記事を読んでみていただければよいかと思います。デマルコが『ゆとりの法則』で述べている話も同じテーマだと思いますので読んでみても良いでしょう。

【補記】それでもなぜ余裕が必要なのか納得いかない

以上で本記事の伝えたい話は終わりなのですが、ここまで書いてもまだ納得がいかないという方がいるかもしれません。「納期を守らなければいけないのにそんな余裕はない」と。そのような方へ向けて他の例も挙げておきたいと思います。仕事における余裕、これは他の例で言えば高速道路網における車間距離 のようなものだと考られます。一般に高速道路では、渋滞を起こさないために最低40mの車間距離が必要だと言われています2。40m以下になると渋滞が発生し、本来その道路が担えるはずの交通量(道路というシステムが本来持つ実力)が出なくなります。こう書くと疑問を感じる方がいるかもしれません。それはおそらく「渋滞が起きている道路こそがその道路の交通量が最も大きい状態」だと思っているからではないでしょうか。よく考えればそうではないとわかるはずです。渋滞とは道路が機能不全を起こして詰まっている状態であり、交通量はがた落ちします。道路の交通量が最も大きい状態とは、その道路を自動車がスイスイと走り抜けている状態です。

- 渋滞が起きている状態 → その道路の「リソース効率」が最大の状態

- 自動車がスイスイ走り抜けている状態 → その道路の「フロー効率」が最大の状態

交通量とはフローです。最大交通量を実現するために、40mの車間距離=自動車がいない空間が必要です。それは無駄や贅沢ではありません。ベストな結果を得るために必要なリソースです。そこを切り詰めてしまうと渋滞が発生します。渋滞が起きている道路で最大交通量が出ると思っている人は、職場でもチームメンバーのスケジュールやタスクリストをパンパンにして「渋滞」を起こしチームの本来の能力を下げてしまっている可能性があります。余裕、バッファ、予備日程、予備工数etc…職場で忌避されがちなこれらの言葉が指しているものは、道路網が最大限に機能するための「車間距離」に当たるものです。ここを改善すればフロー効率が上がり、納期も守りやすくなります。ご一考を願えれば幸いです。

本記事は以上です。ここまでお読みいただきありがとうございました。

-

長く続いたデフレの時代では、他の何を置いてもコストカットこそが正義という時期がありました。しかしデフレの時代はもう終わりです。むしろ今のような変化の激しい時代に余力をカットし変化への対応力を失ってしまうのは致命的です。 ↩