構文解析しながら《夢十夜》を読んでくれます

「構文解析しながら夏目漱石を読む」で公開しているので、じっくり読んで下さい。

ソースコード

https://github.com/sgigagaeru/natsume-cotoha に置きました。

開発環境

- masOS 10.14.2

- Python 3.6.5 :: Anaconda, Inc.

- Google Chrome 72.0.3626.119

実行方法

必要なライブラリのインストール

実行

このコマンドを実行した後で、ブラウザからhttp://localhost:8080/reading/index.htmlでアクセスして下さい。

みどころ

第一夜(クリックで展開)

「真白な頬の底に温かい血の色がほどよく差して、唇の色は無論赤い。」のような少し長めの文を続けた後で、

「とうてい死にそうには見えない。」と短い文で締めてきます。長短のリズムが素晴らしい。

第二夜(クリックで展開)

第三夜(クリックで展開)

「すると」「鷺が」「はたして」「二声ほど」と短い修飾子がすべて「鳴いた」に係っています。この形の文がくると『綺麗な文だ』と思います。

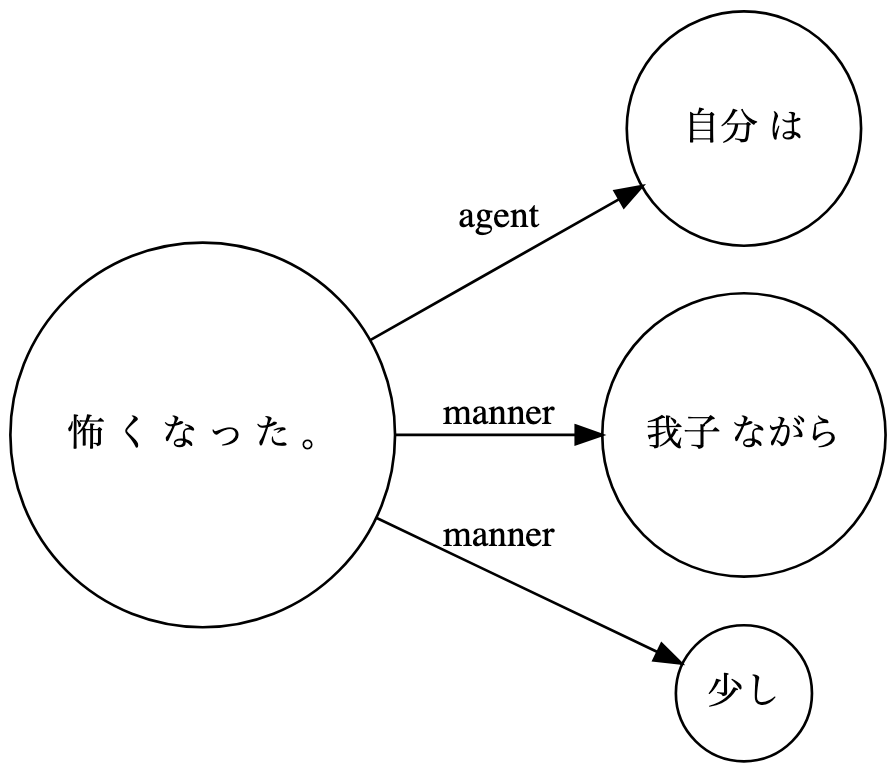

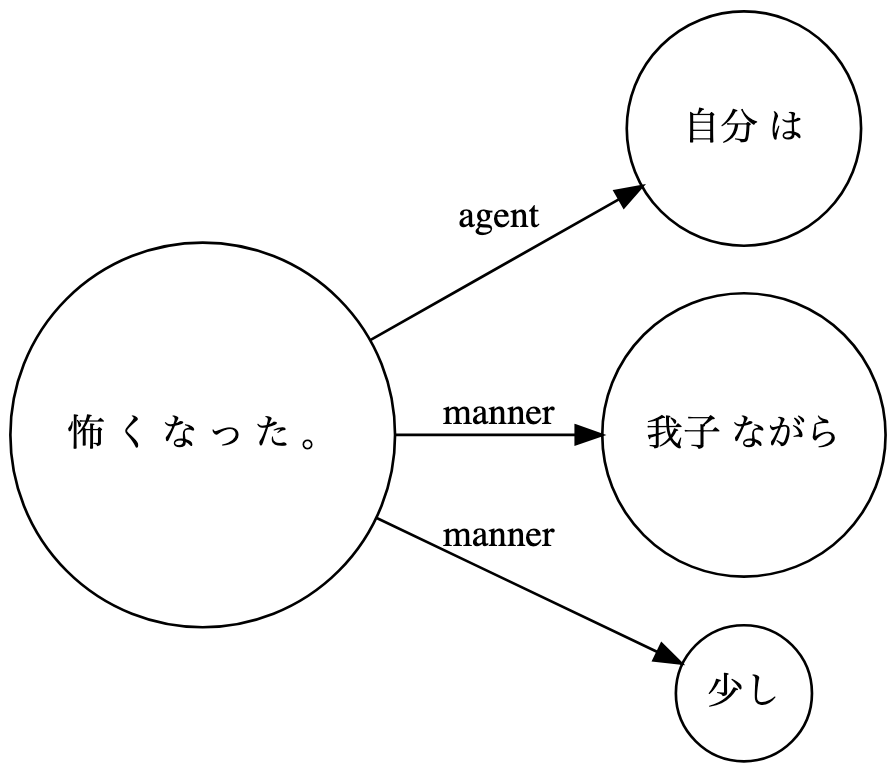

「自分は我子ながら少し怖くなった。」「自分は黙って森を目標にあるいて行った。」の二文も同様です。色々なところで、この形が出てきますが、特に第三夜は多いように思いました。

第四夜(クリックで展開)

「すると爺さんが、また茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいと飲んで前のような息をふうと吹いて、」と地の文は長めにし、

「『あっちへ行くよ』と云った。」と台詞は短めにして、リズムが作られています。

第五夜(クリックで展開)

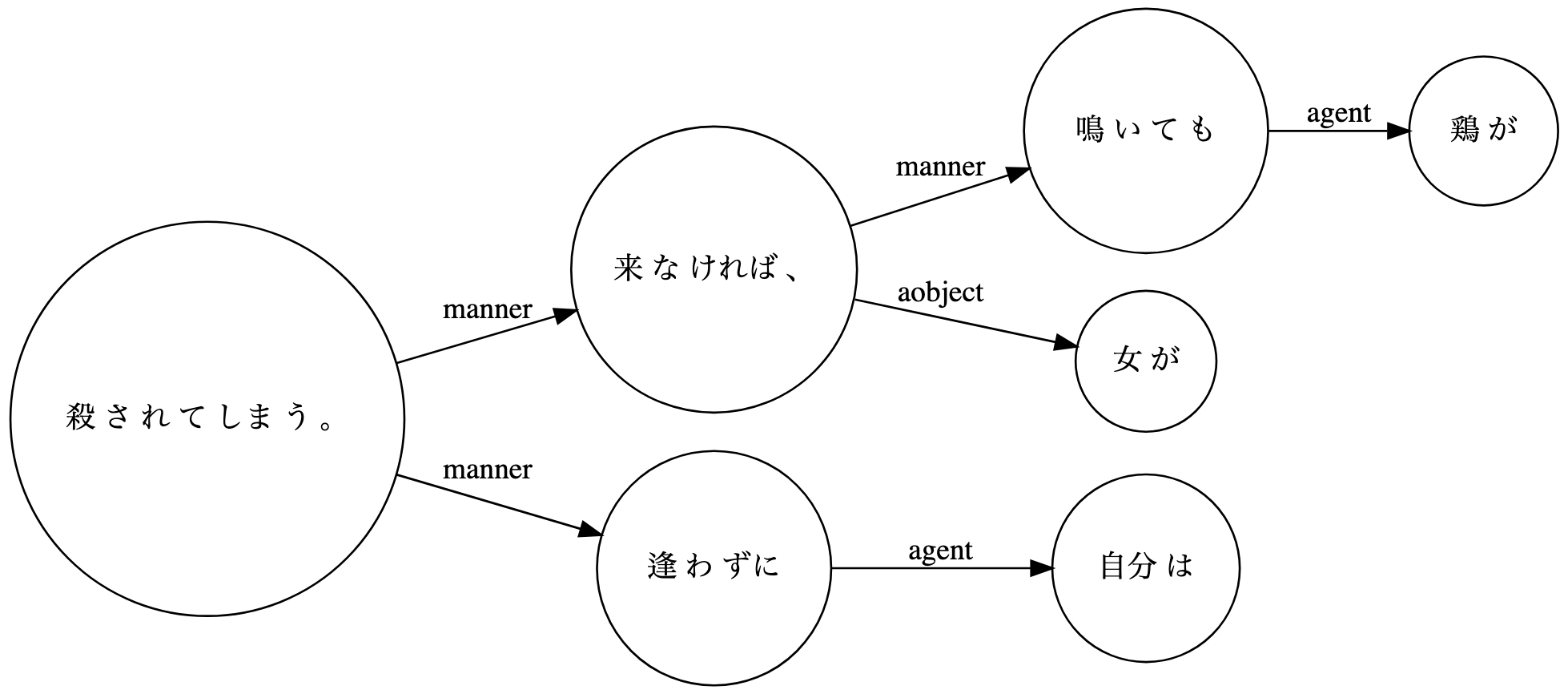

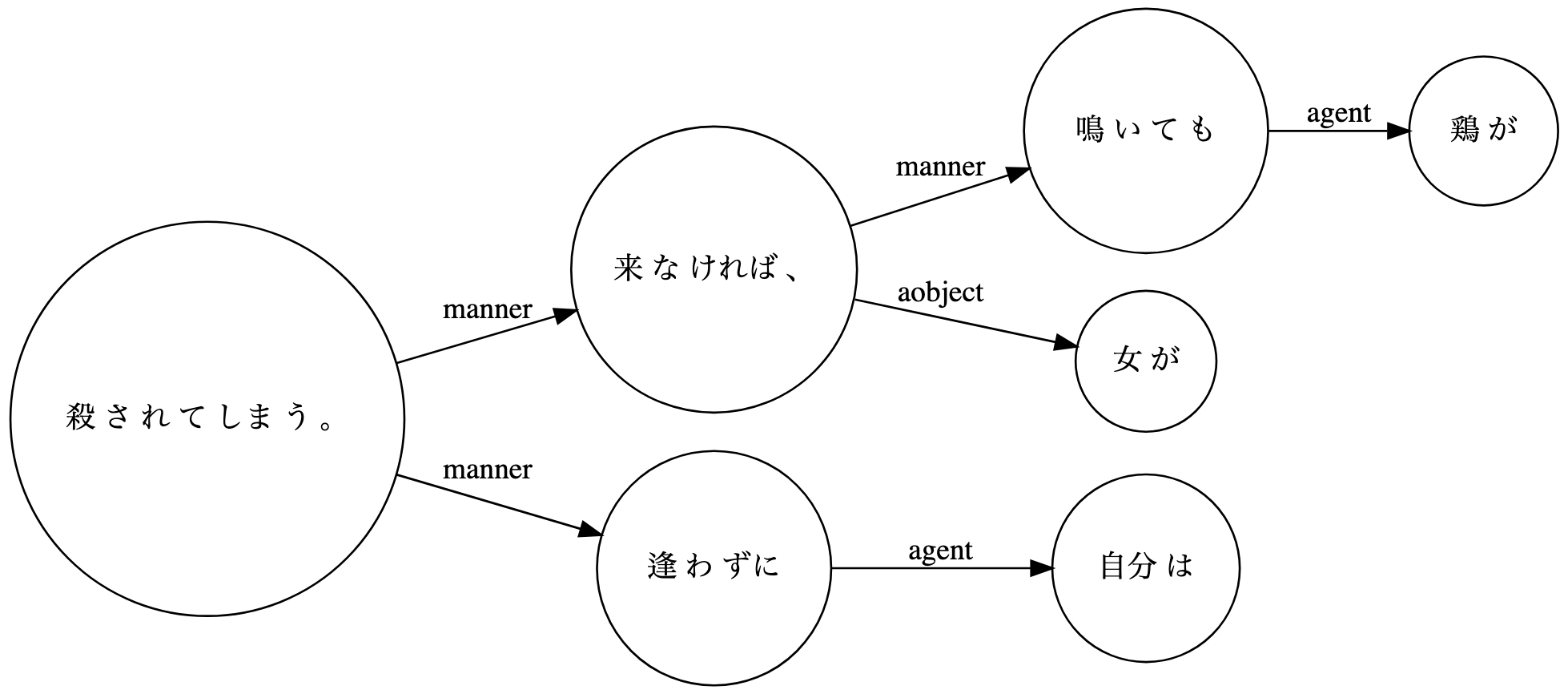

「大将は夜が開けて鶏が鳴くまでなら待つと云った。」

「鶏が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。」

「鶏が鳴いても女が来なければ、自分は逢わずに殺されてしまう。」

夜明けに間に合うように馬を走らせる女。《走れメロス》っぽい。

第六夜(クリックで展開)

「『なに、あれは眉や鼻を鑿で作るんじゃない。」

「あの通りの眉や鼻が木の中に埋っているのを、鑿と槌の力で掘り出すまでだ。」

「まるで土の中から石を掘り出すようなものだからけっして間違うはずはない』と云った。」

運慶が苦もなく掘り出す仏を観て、男が言った言葉。『才能』ってなんなんだ?

第七夜(クリックで展開)

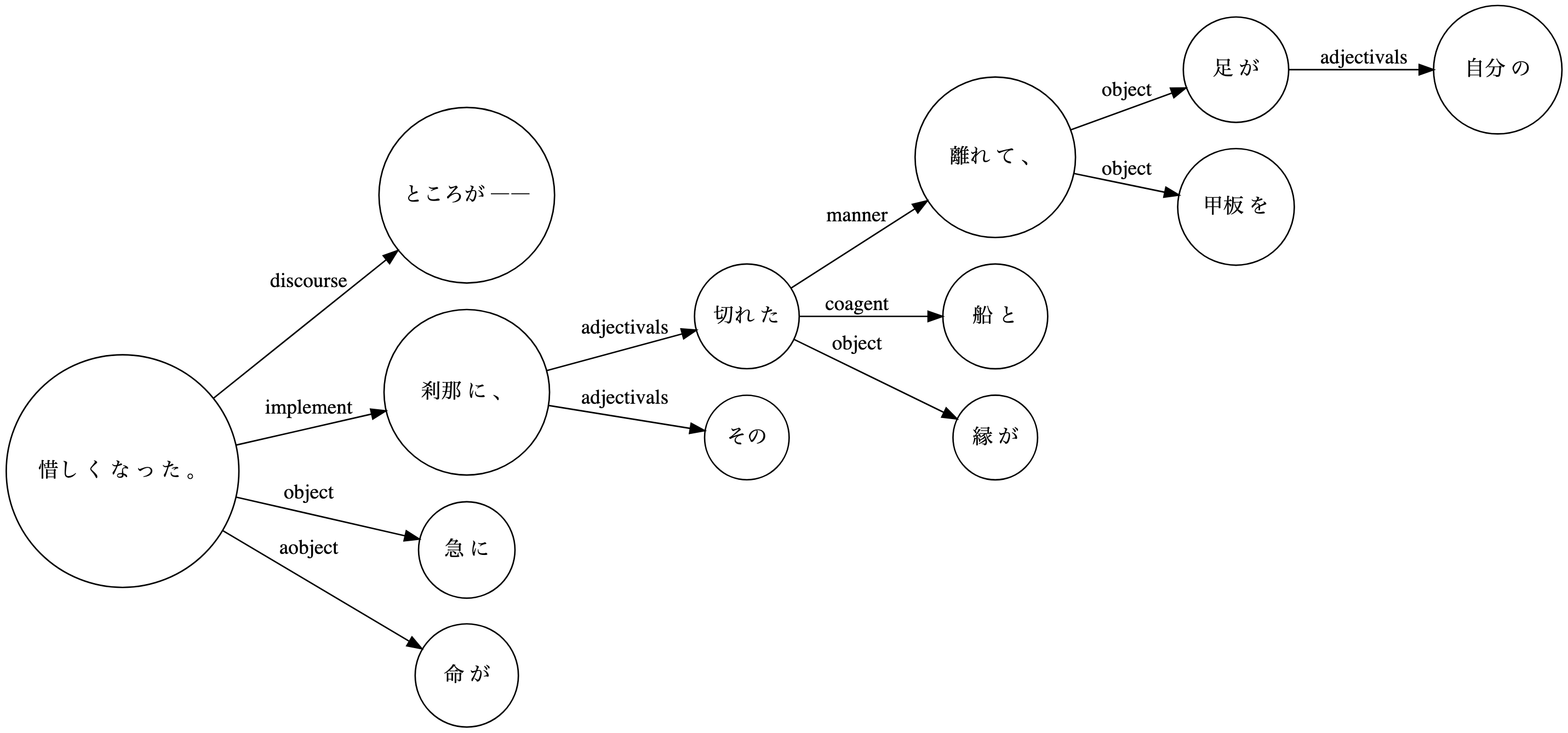

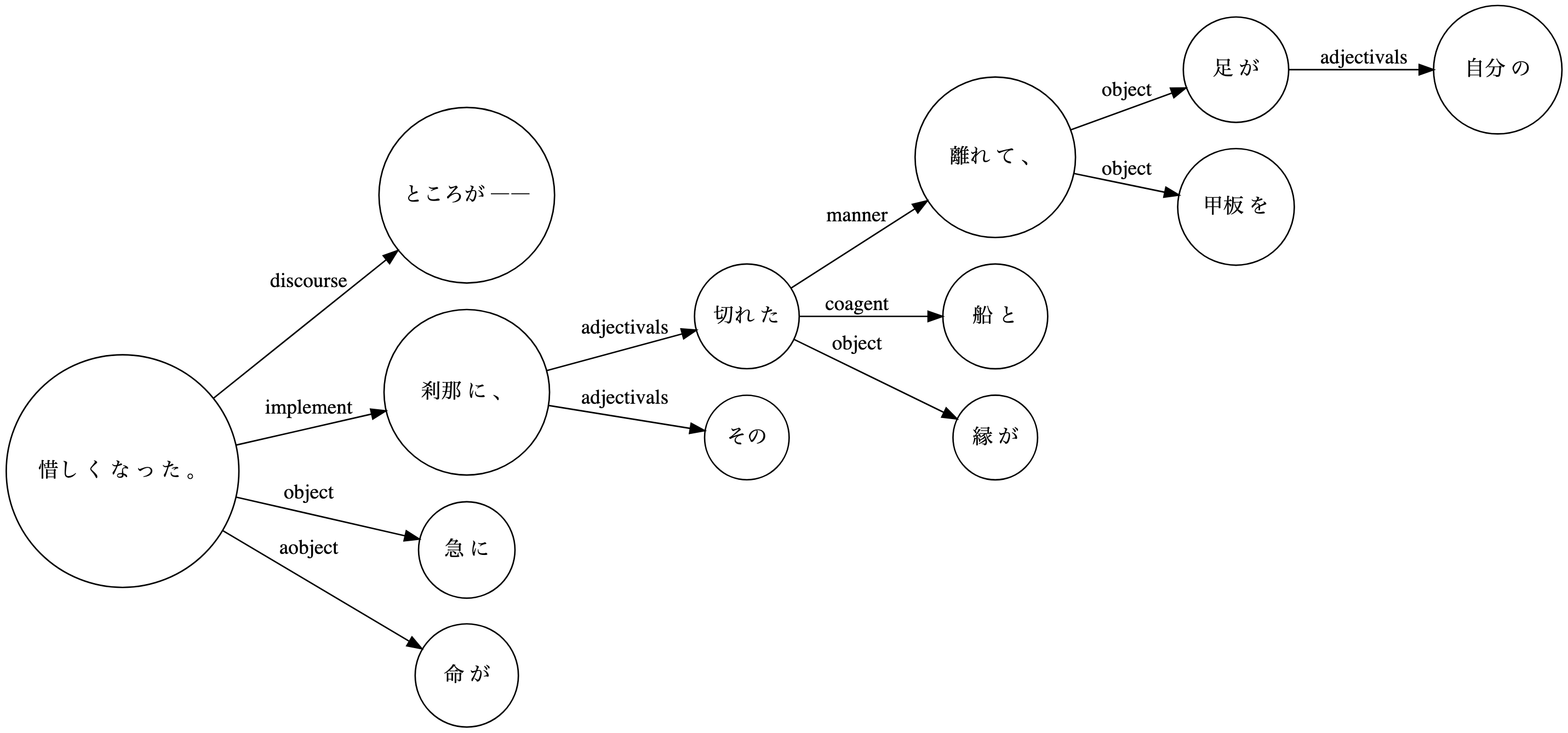

「ところが――自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。」

「心の底からよせばよかったと思った。」

男が乗った船の名はおそらく『人生』。

第八夜(クリックで展開)

「すると帳場格子のうちに、いつの間にか一人の女が坐っている。」

「けれども格子のうちには女も札も何にも見えなかった。」

やはり、いなかったか。

第九夜(クリックで展開)

「母は毎日三つになる子供に『御父様は』と聞いている。」

「そうして『今に御帰り』と云う言葉を何遍となく繰返して教えた。」

「御父様は」と子供**に**聞く母親。そして期待する答えを教え込む。嫌な予感しかない。

第十夜(クリックで展開)

「すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚に舐められますが好うござんすかと聞いた。」

飛び込むのか、豚に舐められるのか、それが問題だ。

参考

Graphviz in your browserであるViz.jsを用いて構文解析結果のグラフをブラウザで簡単に見えるようにしてみた

いろんなメディアの《夢十夜》

小説:https://www.amazon.co.jp/dp/4003101197/

漫画:https://www.amazon.co.jp/dp/4000254251/

映画:https://www.amazon.co.jp/dp/B000QW7NNO/

漱石先生その他

漱石アンドロイド:https://www.nishogakusha-u.ac.jp/android/index.html

漱石山房記念館:http://soseki-museum.jp/