ドメイン知識を地道に探究した先に、成功がある。プライムSI領域のDXソリューション本部が熱い

AI技術がビジネスに変革をもたらす中で、ユーザーや従業員が「欲しい情報に最短でたどり着く」ための検索の仕組みを構築することは、企業の生産性向上にとってますます重要な取り組みになっています。

この領域で、Microsoftと強いパートナーシップを組みながら、顧客のDX推進をプライム案件として企画から運用まで一気通貫で支援しているのが、パーソルクロステクノロジー株式会社(以下、パーソルクロステクノロジー)です。同社のDXソリューション本部でAIソリューション開発を牽引する阿部さんは、官公庁や金融機関など、厳格な説明責任と高い透明性が求められる高難度のプロジェクトを数多く成功に導いてきました。

AI開発で課題となりがちな「ブラックボックス」の壁をいかに乗り越え、顧客からの信頼を勝ち得てきたのか。その具体的な手法と、開発スタイルの核となるドメイン知識の重要性、さらにはDXソリューション本部ではたらく魅力について、じっくりと伺いました。

目次

プロフィール

DXソリューション本部 NewITソリューション部 事業推進G

扱う案件はほぼすべてが「プライム案件」

―― まずは、パーソルクロステクノロジーのDXソリューション本部について教えてください。

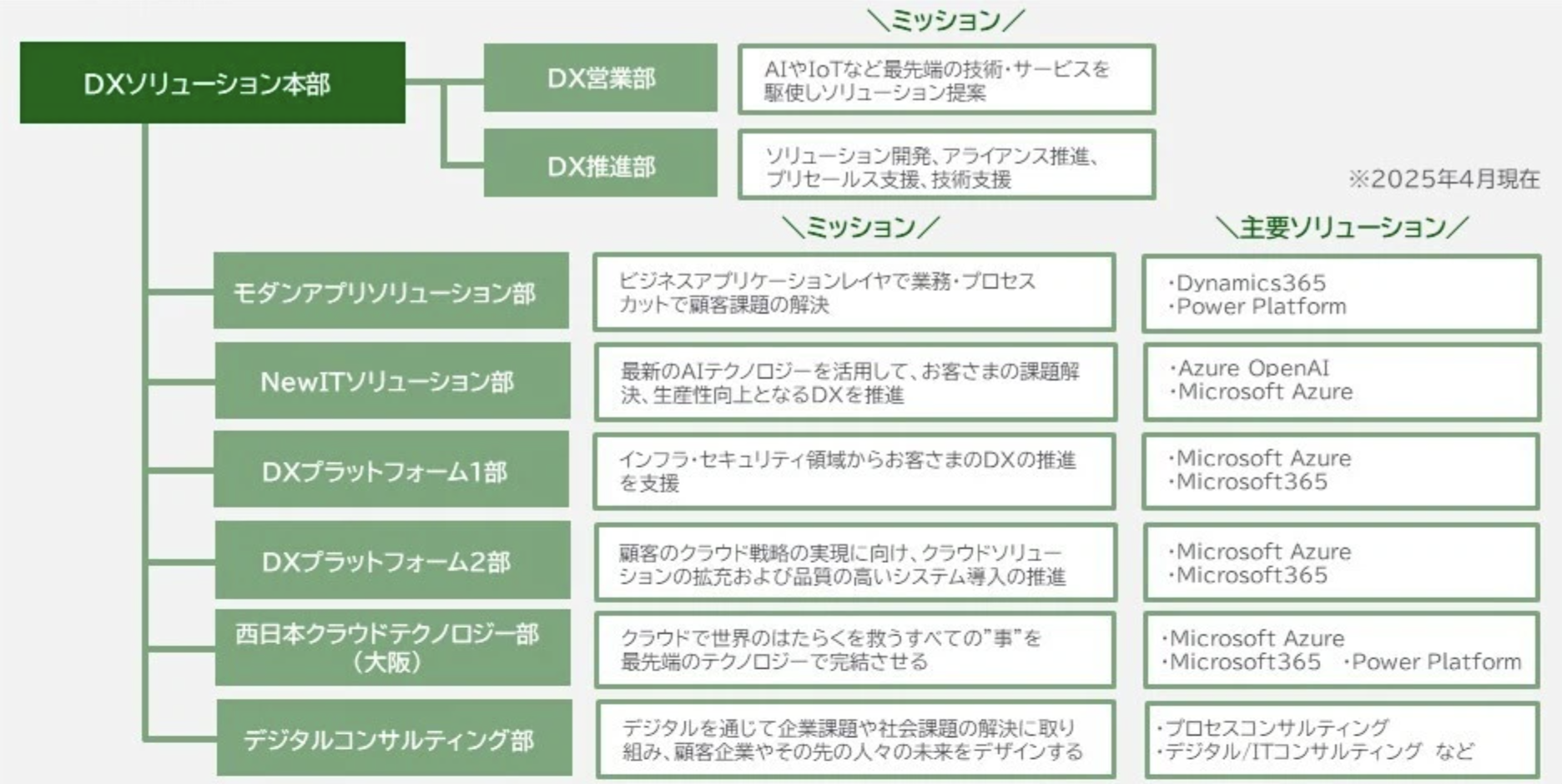

阿部:当社のIT事業の中でも、外販を担う組織です。「テクノロジードリブンで組織のDX推進を支援する。」を部のミッションに活動しています。DXソリューション本部で扱う案件は、ほぼすべてが「プライム案件」のため、企画から運用保守までDXに係る全工程をカバーしているのが特徴であり強みです。

―― 阿部さんが所属する「NewITソリューション部」は、具体的にどのようなことをする組織なのですか?

阿部:主に、最新のAI技術を活用し、お客さまの課題解決や生産性の向上を実現するDXの推進を担っています。プリセールスの段階からお客さまと関わり、課題のヒアリングを通じたコンサルティングを実施。案件化した上でプロジェクトを立ち上げ、改善に向けたシステム開発を含め、全体的な支援を行っています。

―― AI技術と言ってもさまざまなアプローチがあると思うのですが、具体的にどのように取り扱っているのでしょうか?

阿部:メンバーによって強みが異なりますが、私の場合は主に検索システムやRAG/チャットボットの開発が必要なプロジェクトを担当しており、そこにAIが何か解決してくれるアプローチがあれば、AIを提案しています。

入社してすぐは、グループ会社でもあるパーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」で検索領域の専門性を活かし、ログ分析や関連度アルゴリズムの改善に注力してきました。現在も、そうした強みを活かせるプロジェクトに携わっています。

厳格な説明責任と高い透明性が求められる高難度の要件に対応

―― 具体的にどのような案件に入られているのか、お話しできる事例があれば教えてください。

阿部:特に印象に残っているプロジェクトは、官公庁や金融機関向けの検索プラットフォーム開発プロジェクトですね。詳細はお伝えできないのですが、例えば日本全国にある会社を特定の用途で検索したり、法律の適切な解釈をサジェストしたりする仕組みです。Googleで検索すれば良いと思われるかもしれませんが、ネット上で公表されていない情報も含めて情報を取得する必要があるため、先方が持っている各種データベースを活用して、独自の検索システムを構築しました。

―― 官公庁や金融機関となると、要件が厳しそうですね。

阿部:まさに、官公庁が求める厳格な説明責任と金融機関特有の高い透明性の要件が重なり、「ブラックボックス」が一切許されませんでした。検索の場合、なぜその結果になったのかというのを、政府や官公庁、金融関係のお客さまは必ず聞いてきます。AIを使う場合は特にブラックボックスになりがちで、AIがなぜその回答を返しているのかを論理的に説明できないと受け入れてもらうことはできません。そのため、検索ロジックやAIの挙動に対する透明性を可視化し、分かりやすく説明することに非常に苦労しました。

―― ブラックボックスというのは、どういうことだったのでしょうか?

阿部:主に、ユーザーの操作履歴などをもとに学習し、特定の検索キーワードに対して最適な結果を提示する、いわゆるレコメンドに近い仕組みを構築していたのですが、問題となったのは、そのレコメンドのスコアリングロジックが複雑で、なぜその検索結果が提示されたのかを説明しにくい、いわゆる「ブラックボックス」状態になっていた点です。アルゴリズムの内部処理が見えづらく、お客さまに対して論理的な根拠を持って説明するのが非常に難しかったですね。

―― 具体的にどうされたのでしょうか?

阿部:例えばランキングアルゴリズムに関しては、因子ごとに分解し、利用者の操作ログから抽出した成功パターンを重み付けとして数値化しました。さらに、各ドキュメントのスコアを定期的にレポート化し、顧客担当者とレビューを重ねながらモデルを綿密に調整しました。「Aさんがこのような検索を繰り返すと、この文章が最適だと結果に挙がるので、その途中の数字の上がり方を仮説と合わせて可視化する」という感じです。

―― 専門的な話もあると思うのですが、お客さまは理解されるのでしょうか?

阿部:そこは大変ありがたいことに、金融機関にお勤めの方は数字に非常に強く、数値に基づいた説明に対しても非常に理解が早いため、こちらの意図を正確に汲み取っていただけたので助かりました。

―― 先ほど「法律の適切な解釈」ともおっしゃっていましたが、これも大変そうですね…。

阿部:ご存知の通り、法律は見る人によって解釈が変わるような文章で表現されていることが多く、プロの法務の観点で読み解いていく必要があります。特に私の場合は、それまで該当の法令群に触れたことがなかったため、まずはお客さまの業務と扱っているデータを把握・理解する必要がありました。

そこで10人の専門職メンバーから毎週時間をいただき、3カ月間ひたすらヒアリングをしました。人によって解釈が分かれる場合は、例えば「Aさんはこう解釈をしているけど、Bさんはこのような解釈になっている。違いは何だと思いますか?」など、さまざまな質問をしながら勉強と整理を進めました。上流の業務整理から入る形ですね。

―― 10人に×毎週×3カ月間、すごいですね! ヒアリングで得た情報は、どのようにシステムに落とし込んでいったのですか?

阿部:AIを使わない業務標準化と、AIによる要点抽出支援という、2つのアプローチで進めました。前者では、「AさんやBさんでないと分からない」、あるいは「AさんとBさんで仕事のやり方が違う」といった、はたらき方の基本的な違いが課題として出てきたため、テンプレート化し、誰でも同じ仕事ができるようなアプローチを取りました。

これは単純に、業務フローに合わせたシステムを作成したもので、新しい人が入ってきたときに誰のはたらき方を真似すればいいか分からないという課題を解決するための業務標準化です。

後者については、人によって解釈が違ったりする部分において解釈の違いを助けたり、どのようなアプローチで法律などの文章を理解すれば良いかといった点を支援するAIを作りました。具体的には要点を作成することで、過去の似た内容を提示して後続の対応がしやすくなる環境を構築しました。

―― テストはどのように進めたのでしょうか? 解釈が異なるので、テストの概念も難しそうだと感じました。

阿部:それもヒアリングさせていただいた10人の専門職メンバーの方々に手伝っていただきました。100点満点の完璧さを目指したのではなく、「10人中8人の税理士の先生が良いと言っている」といったような「支援ツール」として機能することを重視しました。

技術の進歩に並走しながら、多様な顧客から得た視点を武器にする

―― 今お話しいただいたプロジェクトを終えた際に感じたことを教えてください。

阿部:やはり、説明可能性を担保した AI/ML 設計の重要性を痛感しました。このプロジェクト以来、「技術とドメイン知識の両輪で納得感ある成果を提供する」ことが、私の開発スタイルの核となっています。特にドメイン知識に関しては、まずお客さまの業務を深く理解することが、最も近道であると感じています。

―― お客さまからのフィードバックはいかがでしたか?

阿部:「さすがですね」とおっしゃっていただくことが多いですね。そのお客さま先では、ほかの企業も入って作業をしていたのですが、私自身が官公庁を担当して長く、進行に慣れていたこともあり、パーソルクロステクノロジーだけが遅延なく前倒しでプロジェクトを推進できていました。

―― 最初から官公庁関連のプロジェクトはお得意だったのですか?

阿部:全然そんなことありません。むしろ、6年前に初めて金融機関のお客さまとお仕事をした時には、求められているものが分からず、プロジェクトが遅延して大変でした。その時の反省が生きています。

お伝えしてきた通り、官公庁や金融機関の場合、一般のお客さまと比べて説明責任の深度が異なります。例えば、提出するドキュメントの量は通常の10倍、20倍にのぼることも珍しくありません。初期の段階ではその工数を大きく見誤り、大きな失敗を経験しました。しかし現在は、先方が何を求めているのかを理解し、適切に見積もることができるようになったことで、非常にスムーズに進められています。

―― 失敗は人を強くしますよね。

阿部:転職する前は、正直あまりうまくいっていないエンジニアで、いつも課題の多いプロジェクトばかり経験してきました。正直、「トラブルが起きるのは仕方ないよね」くらいの気持ちで仕事をしていたんです。

しかし、パーソルクロステクノロジーに入社してすぐに、難易度の高いプロジェクトを担当することになり、「どうすればうまく進められるのか」「失敗しないためには何が必要か」を一つずつ丁寧に、でもスピード感を持って考えるようになりました。

そうするうちに、お客さまの考え方や背景がだんだん見えてきて、自分の中でも自然と「自分ごと」として向き合えるようになったんです。 ここが一番の成長だと感じています。お客さまからは「突拍子もない人」と思われることが多いようですが(笑)

―― え、突拍子もない人とはどういうことですか?

阿部:先日も、あるお客さまにフィードバックされたんですよね、「プロジェクトの最初の方は、何を考えている人なのか分からなかった」と。恐らく、業務についてさまざまな角度から質問をぶつけていたので、突拍子もない質問をする変な人、と思われていた節があるようです。ただ、プロジェクトが終わる頃には「プロジェクトを通して成長したね」「あの時の怒涛のヒアリングが今の結果につながっているよ」とお客さまに言っていただけたことが、本当に嬉しかったです。

―― 阿部さんがエンジニアとしてのやりがいを感じるのは、どのような時でしょうか?

阿部:技術は私自身と同じ速度、あるいはそれ以上の速さで進化し続けます。その変化を追いかけて学びを積み重ね、「成長が止まらない」と実感できる瞬間が、まず大きなやりがいです。

また、専門性の高い領域のお客さまと対話することで、彼らの価値観や思考プロセスを吸収できるのも魅力の一つですね。多様な視点はITエンジニアとしてのスキルだけでなく、幅広いアプローチを持っているかどうかにもつながり、結果的にアウトプットの質を左右するので、生成AI時代のプロンプトエンジニアリングのクオリティに直結します。

この、技術と多様な視点という2つの要素が重なり合ったとき、エンジニアとしての最大のやりがいを日々感じています。

Microsoft Top Partner Engineer AwardのAIカテゴリにも選出

―― DXソリューション本部ではたらく魅力について教えてください。

阿部:私自身が魅力だと感じているのは、Microsoftとの強いパートナーシップです。Microsoftの技術を使ってプロジェクトを立ち上げつつ、知りたいことや勉強したいことがあれば、Microsoftのエンジニアと直接対話する機会があります。特にAzureを中心とした技術をやりたい自分にとっては大きな魅力で、セミナーに登壇する機会もあるので、何か発信していたい人にも良い環境だと思います。

―― Microsoft以外のプラットフォームを使うケースもありますか?

阿部:もちろん、あります。AWSを使っているお客さまにはAWSを使ったご提案をするなど柔軟に対応していますので、特定のベンダーにロックインされるようなことはありません。ただ、Azureに強いメンバーが多いので、Azureの方が提案しやすいですね。

―― 阿部さん自身、日本で約200人しか選ばれないと言われる、Microsoft Top Partner Engineer AwardのAIカテゴリに選出されたと伺いました。

阿部:ありがたい限りです。次の目標はMVP(Microsoft Most Valuable Professional)ですね。MVPは個人の活動で選ばれるもので、日本でも10人程度しかいません。同じ部署のメンバーが既にMVPを取得しているので、自分も続きたいと考えています。

https://aka.ms/tpe2025

―― New ITソリューション部で主に使う技術や開発手法について、教えてください。

阿部:使用する技術は割と柔軟に選択できます。私はNode.jsやTypeScriptが好きなので、主にその2つを使っていますが、Pythonが好きな人も圧倒的に多いですし、C#が好きな人もいます。自分の好きな言語を中心に開発を進められる環境です。

また、開発手法は圧倒的にアジャイルが多いですが、官公庁のお客さまに関してはウォーターフォールで進めることもあります。この辺りはお客さまに合わせて柔軟に対応しています。金融系のお客さまはウォーターフォールが多いですね。

―― プロジェクトのアサインについて、希望を出せるのでしょうか?

阿部:できます。プリセールスの段階でかなり深く関わっているので、自分の関心がある領域や伸ばしたい技術に関する案件であれば、積極的に手を挙げられます。私の場合、今だと個人的な興味からSalesforceをやりたいと考えているので、Salesforceを扱っているお客さまを中心にプリセールスをかけています。

―― 自由で良いですね!部内でのコミュニケーションや連携はどのようになっていますか?

阿部:部全体としては、メンバーの希望や悩みを把握するために、マネージャーがこまめに1on1ミーティングを実施しています。私も約30人の部署メンバーと直接対話して、やりたいことや悩んでいることを把握するようにしています。

他の部との連携も活発です。特にモダンアプリソリューション部とは連携することが多く、例えば私がSalesforceの経験が少ないのに提案するような場面では、彼らに相談しながら提案書を作成しました。部門の垣根を越えて相談することはよくありますね。

変化を味方に、好奇心を武器に

―― 阿部さんが所属するNew ITソリューション部のメンバーは、どのような方が多いですか?

阿部:大きく分けて2つのタイプの方がいます。まずは、経験豊富で尖りきった人(笑) 。何を聞いても応えてくれるし、難しい技術的な要望でもすぐに作ってくれる人たちです。検索技術に強いだけでなく、他のこともこなせるタイプが多く、主に中途採用で入社された方々です。

そしてもう1つは、エネルギッシュで何でもこなせる若手メンバーです。「何でもやります!」という意欲のある人もいれば、ガツガツしていなくても何でもこなしてしまう人もいます。主に新卒採用の人たちなのですが、理系も文系も両方いますね。

―― 中途で入社される方が、DXソリューション本部でどのようなキャリアパスを描けるかも教えてください。

阿部:入社後は、お客さまと直接コミュニケーションを取りながら、上流から下流まで幅広い工程に関わるプロジェクトに携わります。ここで実務経験を積みながら、課題発見力や技術力、プロジェクト推進力を段階的に身につけていきます。

その後は、技術を極めるスペシャリストや、チームやプロジェクト全体をまとめるマネジメント、さらにはお客さまのビジネス課題に深く関わるコンサルティングなど、自分の興味や適性に応じた多様なキャリアパスを選択できます。最初は全てをこなす必要はなく、経験を重ねながら自分の強みややりたい方向性を見つけていける環境なので、成長意欲のある方にとって挑戦しやすいフィールドだと思います。

―― どのようなスキルが求められると思いますか?

阿部:前向きなタイプであれば活躍していけると思います。あとは、人を巻き込む力ですかね。私自身、技術面では検索技術しか強みがないので、自分ができない部分は人を巻き込みながらやっていくタイプです。もちろん、そうではなく技術に突出した人も、活躍できる環境だと思います。

―― 今後、入社してもらいたい人物像も教えてください。

阿部:繰り返しになってしまいますが、前向きに明るく一緒にはたらいていける人に来てもらえたら嬉しいです。個人的には、自分と同じような経験豊富な尖り切った人がもっと来てくれると嬉しいなと思っています(笑)。

―― 経験が少なくても活躍している人はいますか?

阿部:いますよ。例えば、もともと営業職だった方が技術職になって活躍しているケースがあります。その方は「エンジニアのことを知らないと活躍できない」と感じて、未経験でエンジニアになり、現在はプロダクトオーナーとして活躍しています。

―― はたらき方についても教えてください。リモートワークがメインだと伺いましたが。

阿部:はい、現在DXソリューション本部社員の約8割がリモートワークではたらいています。私の所属する組織では週に何回出社しなければならないといったルールはなく、柔軟にはたらきやすいと感じています。リモートになる前は家事がまったくできず、妻に怒られていたのですが(笑)、リモートになってからは家事をしながらはたらけるのが非常にありがたいです。妻との関係も、より円満になりました。お客さま先に行くのが週1回程度あるくらいで、それが良い気分転換にもなっていますね。

―― ありがとうございます。それでは最後に、Qiita読者の皆さまへメッセージをお願いします。

阿部:「変化を味方に、好奇心を武器に」というメッセージを送りたいです。ともに学び、ともに挑戦しながら、次の “当たり前” を一緒につくりましょう!

編集後記

今回お話を伺った阿部さん。技術力もさることながら、個人的に印象的だったのは、専門家への3カ月にわたるヒアリングです。本当に現場で使われるプロダクトは、このような泥臭いドメイン知識の探究から生まれるんだなと改めて実感しました。「昔は失敗ばかりだった」なんて告白もリアルで、そこからの成長ストーリーには勇気をもらえました(ちなみに、Microsoft認定資格プログラムについてはこちらの記事も書かれています)。AIを活用したDXを一気通貫でやってみたいという方は、一度お話を聞いてみてはいかがでしょうか。

取材/文:長岡 武司

撮影:平舘 平

「ひとりの想いは、みんなで実現する。」――「心」を大切にするIT企業で自己成長を実現したい方は、ぜひご応募お待ちしています!