前回に引き続き昨年11月に開催されたAgileJapan2021の紹介です。

今回は二日目の内容です。

一日目はこちら

Day2

Joy,Inc. in Japan ”喜び(Joy)”を中心にした企業文化~なぜ僕らはそれを大切にするのか~

二日目の基調講演です。クリエーションライン株式会社 代表取締役の安田さんがご登壇されていました。

いきなりスライドに**「あなたは喜びに満ちた職場で働きたいですか?」**という文字が。

正直色々響いたものが多く、組織に入れたいと深く思った内容でした。

数年前の自社内は炎上案件あり、社員が悪い噂をSNSに投稿するなど大変だったようです。

目先の売上や利益しかみておらず、本当に大切にしなければいけないビジョンや理念がなかった。

メンバーがどこに向かっていいのかわからないなど負のスパイラルだったとのことです。

その負のスパイラルを変えるべく、社内の懇親会を実施するも仲の良い人たちばかりしかできず失敗した(これは良くある話)

目的を明確にし周知する(「伝わる」まで「伝える」)ことをし継続することでフォローしてくれるメンバーが現れた。

このあたりは、何かを新しく始める時はどこも同じなのかなと思いました。

社内でも新しい活動の準備中ですが、色々と批判なども出るかと思いますが、

挫けずにやるぞ!と決めた想いをもってまっすぐ進めばフォローしてくれるメンバーが出てくるはず。

準備した内容も進んでいけば色々と修正は必要になってくると思うので、修正しながら少しずつでも良いので前に進んでいこうと思いました。

営業出身プロダクトオーナーが挑むグローバル社会価値創造型ビジネスへのアジャイル適用

NECの林さんと大内さんがご登壇されていました。

「顧客と共感しているか?」ということが気になりました。

プロダクトオーナーの熱意が大事だったり、これまで通りベンダーとしての立場として進めてしまっていたので

自身のマインドセットを変えることが必要だということでした。

これはアジャイル手法だけでなくウォーターフォールでも同じことが言えると思うので、

自身が担当する案件でもマインドセットを変えて進めていくべきだと感じました。

アジャイルサムライから10年

株式会社エス・エム・エスの西村 直人さんがご登壇されていました。

恥ずかしながらアジャイルサムライをまだ読んでいませんでした。

(西村さんが著者ということは知っていましたが)

アジャイルサムライを出す前はエクストリームプログラミングやテスト駆動開発など7冊の本があり

その各エッセンスをまとめたものらしいです。

「インセプションデッキ」ということはこの本で初めて紹介されたそうです。

アジャイルサムライが発売される2011年以前はアジャイルなんてよくわからんことはできない!って状況だったらしい。

発売されたあとはすごく反響があり、日本全国で読書会が開かれていたそうでした。

この読書会の件はDiscordでも様々な人も反応されていました。

この10年間で変化したのは環境であり、アジャイルな開発を必要としている人たちがぐっと増えた。

まだまだ新人の方にアジャイル開発手法を取り入れることの壁は高く、少しずつ教えたりしているとのこと。

ただし、プラクティスに囚われすぎてもだめだということを仰っていました。

大企業のアジャイル導入で本質的に変えるべきこと

ランチタイムをはさみ、Graatの代表取締役社長の鈴木 雄介さんがご登壇されていました。

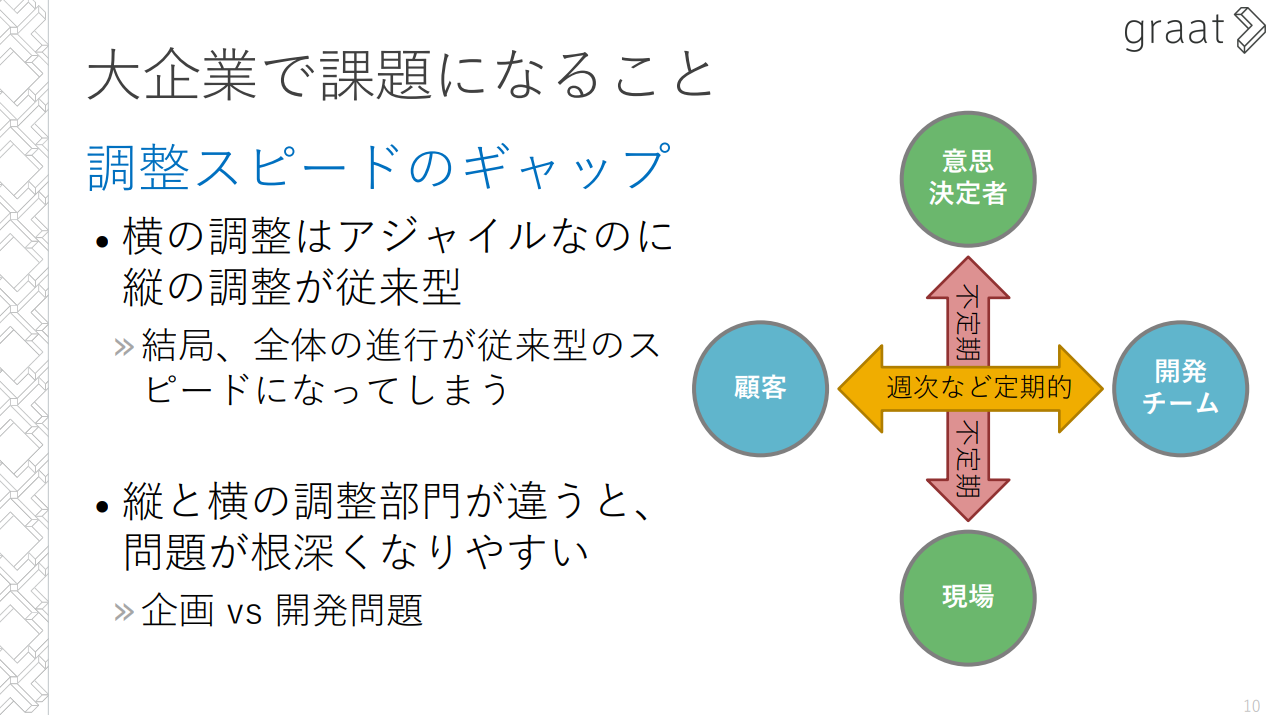

大企業のアジャイル導入で起きることとして、プロダクトオーナーが機能しにくいということでした。

一般的なプロダクトオーナーの役割で2つの調整(「顧客の体験を調整」と「開発チームと調整」)があるが、

大企業ではさらに2つの調整(「現場の体験を調整する」と「意思決定者と調整する」)が増える。

ということがあり、プロダクトオーナーが機能しにくいとのこと。

課題としては

引用元:https://2021.agilejapan.jp/sites/wp-content/uploads/2021/11/13_00_agilejapan2021-01-211116085147.pdf

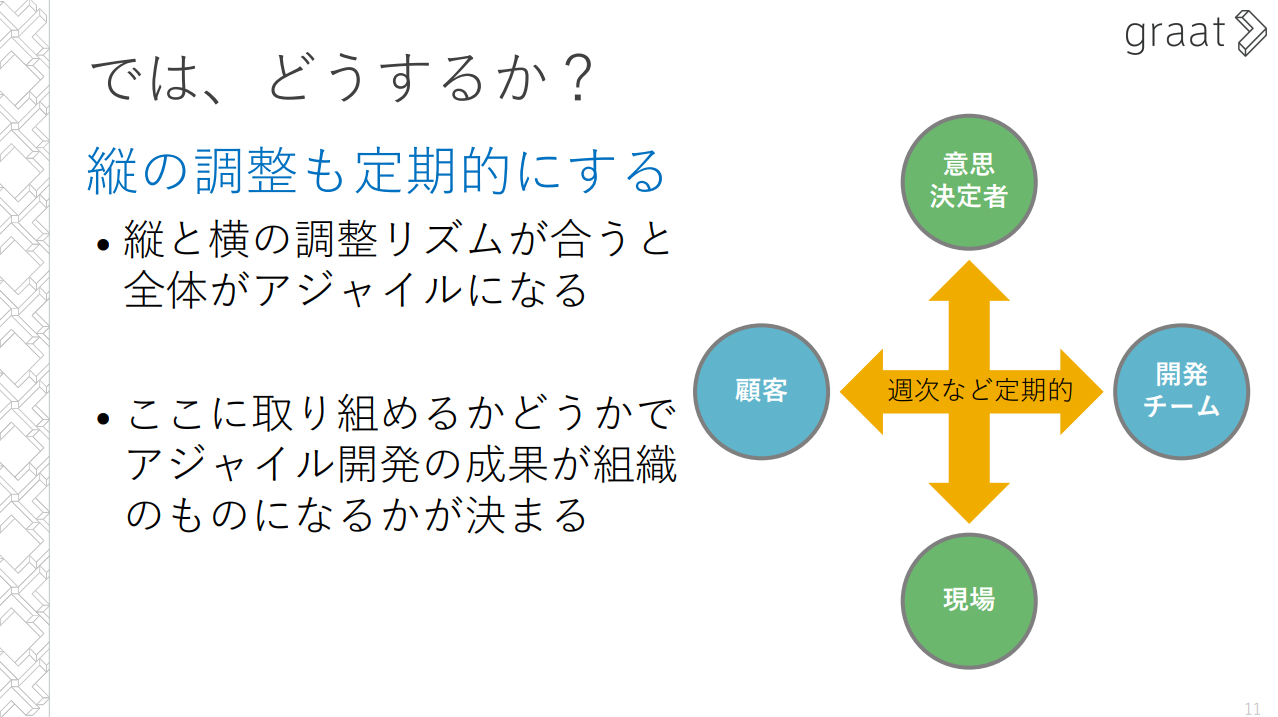

解決方法としては、

引用元:https://2021.agilejapan.jp/sites/wp-content/uploads/2021/11/13_00_agilejapan2021-01-211116085147.pdf

私としては言いたいことはわかったが、具体的にどのようにするというイメージができなかったです。。。

三越伊勢丹様の事例をご紹介されていました。

コロナ禍で店舗休業中の中新たなサービスを立ち上げるため、Graat様がプロセス全体を支援されたそうです。

アジャイル開発を実践するため、ワークショップを開き3ヶ月ほどのスクラム開発と2ヶ月間の共育を経てサービスインされたそう。

さらに毎週リリースを継続されており、昨年10月20日時点で約80回リリースされているようです。

この短期間でスクラム開発を導入してサービスインまで行える実行力と推進力がすごいと感じました。

PMBOK7®版にみる大転換とアジャイルの心との親和性 ~プロセス重視から原則重視へ、PMBOK®にもアジャイルの心が!?~

株式会社マネジメントソリューションズの渡会 健さんがご登壇されていました。

PMBOKの知識体系はITプロジェクトだけに限らないということを仰っていました。

さらにPMBOKはウォーターフォールのためやアジャイルのためだけのものではないとのこと。

PMBOK第7版でアジャイルの要素が強くなったようです。

2つ以上のアジャイル要素と非アジャイル要素の組み合わせ、いわゆるハイブリッドな形だが

アジャイルがベースになっているとのこと。

第6版までは「この様にすべき!」なプロセス重視だったが、第7版では「この様な方針で進めよう!」という原則重視になった。

アジャイルもウォーターフォールのテクニック集も同じレベルとして記載され、自分たちで取捨選択する。

PMBOKとアジャイルマニフェストの12の原則の関連性は講演資料を見てほしいのですが、

やっぱりアジャイルの要素が非常に強くなったという印象を持ちました。

アジャイルを説明する際にPMBOKをうまく活用することができると仰っていたので

和訳されたPMBOK第7版を手に入れ実際に確認してみたいと思いました。

講演資料はこちらです

アジャイル開発導入が上手くいく組織、上手くいかない組織

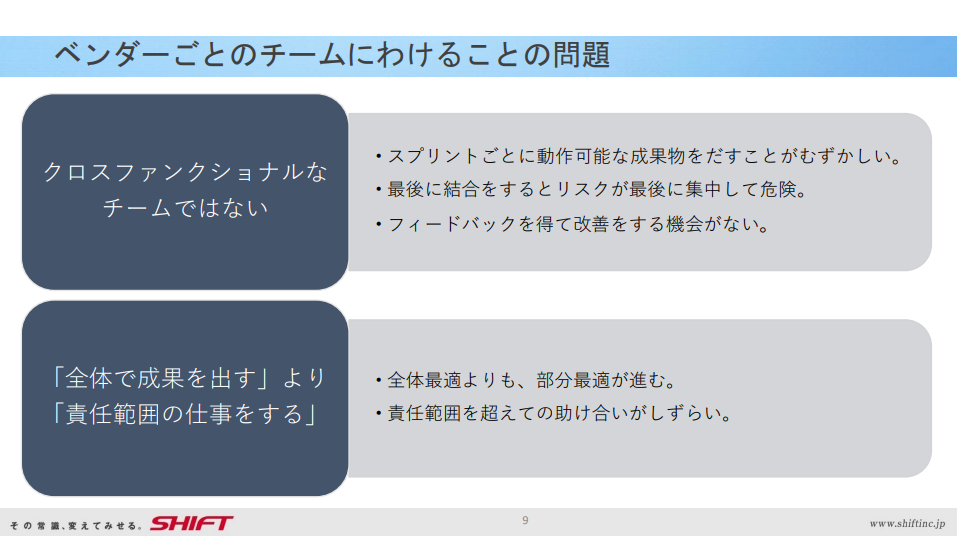

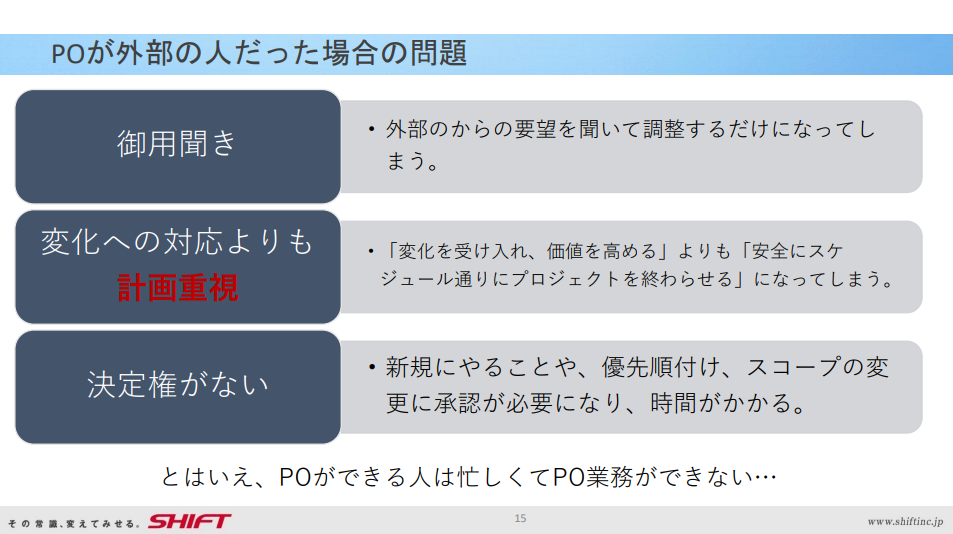

株式会社SHIFTの三品 正人さんがご登壇されていました。

うまくいかない組織の例として、マルチベンダーやプロダクトオーナーが外部の人が挙げられていました。

マルチベンダーの場合の問題点としては、

引用元:https://2021.agilejapan.jp/sites/wp-content/uploads/2021/11/14_00_Shift.pdf

プロダクトオーナーが外部の人の問題点としては、

引用元:https://2021.agilejapan.jp/sites/wp-content/uploads/2021/11/14_00_Shift.pdf

が挙げられており、まぁ納得という印象だったがそんなの良くアリそうとも感じました。

対策として、ベンダー毎のチームではなく混合チームとするや

キーマンを見つけて、素早く連携できるようにしておくといったことが挙げられてました。

アジャイルがうまくいく組織としてはやはり「権限移譲」やアウトカムを意識するチーム作りというキーワードが出ておりました。アジャイルはやはりこのキーワードを意識することが多い印象でした。

アウトカム=どれだけ価値をだせたかを意識する。これはすごく大事なことと感じました。

伝統的なエンタープライズ企業におけるアジャイルの広げ方~既存組織とのコラボレーション~

三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社の髙橋 博実さんと

株式会社 三菱UFJ銀行の佐竹 朱衣子さんがご登壇されていました。

この時間は緊急対応が入り聞けておらず。。。

講演資料はこちらです。

オージス総研のアジャイラーがわいわい語るアジャイルxモデリング

株式会社オージス総研の山内 亨和さん、水野 正隆さん、原田 巌さんがご登壇されていました。

最初は軽くお話され、Muralを使ってワイワイ話ながらの「アジャイルとモデリング」についてのモデリングが始まりました。

正直ついていけなかった。

そもそもUMLという言葉は聞いたことはあったが、実際に使ったこともなかったです。

2021年にUMLはバージョン2.0が公開されているそうで、クラス図やシーケンス図など14種類の図が定義されているそうです。

これをきっかけにUMLも勉強しなおさないといけないなと実感しました。。。

中身薄くてすいません。。

本気で始める行政でのアジャイル開発

デジタル庁CPOとラクスル株式会社 取締役CPOの水島 壮太さんがご登壇されていました。

週2でデジタル庁の業務をされているそうです。バイトみたいww

- なぜデジタル庁にきたのか?

- アジャイルなプロダクトマネージメントをリードする幹部としてらしいです

これまで前例の無いデジタル庁のアジャイル運営を成功させることがミッションだそうで、

デジタル庁では2つの閣議決定の計画があるそうです。

- デジタル社会形成に向けたトータルデザイン

- すべての行政手続きをスマホで60秒以内で完結する

特に2つめは利用者側だけでなく、行政側の負担も大きく軽減する改革ですね。

どのようにしてアジャイルなカルチャーにしていくか、その内容を私自身も気になる内容なので

デジタル庁の動きは引き続き追っていきたいと思います。

行政自体をアジャイルにするとさらにアジャイルなチーム作りや組織作りが加速するのではないかと感じました。

以上がDay2の内容でした。

まとめ

初めての参加で2日間を通してすごく刺激を受けた内容でした。

これまでのアジャイルに対しての向き合い方が変わり、さらにアジャイルを深く知っていきたいと強く思いましたし、

私自身の組織や会社全体でも取り入れたい内容が多かったと思います。

今年も11月に予定されているそうなので、また参加させてもらいたいと思いましたし、

一緒に参加しアジャイルだけでなく様々な知識をともに学べる仲間を増やしていきたいと思いました。