はじめに

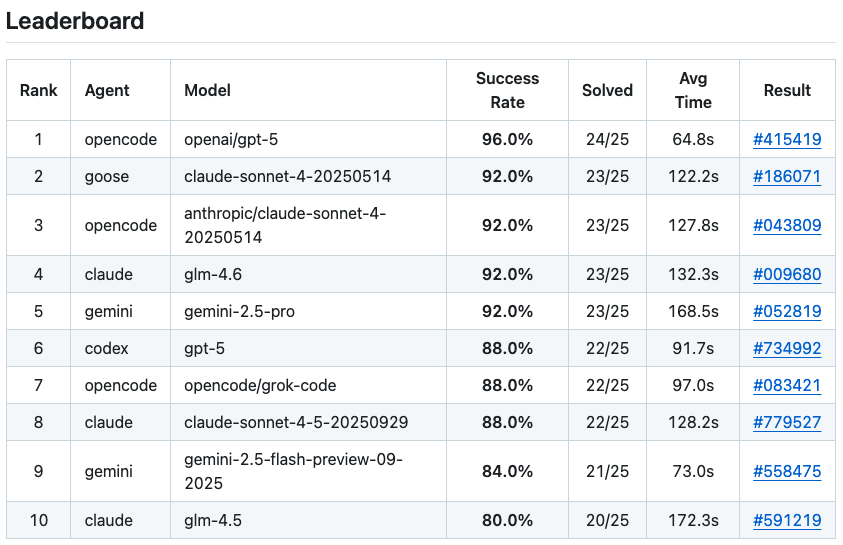

AIコーディングエージェントは、開発現場においてますます欠かせない存在になりつつあります。そんな中、最近公開されたTypeScriptエージェントのベンチマークテストで、OpenCodeが1位・3位・7位という圧倒的な成績を収めました。![]()

競合にはClaude、Gemini、Codexといった大手勢が並ぶ中、この結果は特筆すべきものです。

ベンチマークの結果をまずは見てください:

ご覧のとおり、OpenCodeは成功率・解決数・平均時間のバランスで突出したパフォーマンスを発揮しています。本記事では「なぜOpenCodeがここまで高精度なのか」「実際にどのように使うのか」を、具体的なコマンド例やスクリーンショットを交えながら解説していきます。

OpenCodeとは?

OpenCodeはGitHubで公開されているOSSのコーディングエージェントです。単一のモデルやベンダーに依存せず、**複数のAIプロバイダやモデルを統合的に扱える“エージェントのハブ”**である点が最大の特徴です。

- CLI: ターミナルでワンライナー実行が可能

- TUI: インタラクティブにやり取りできるテキストUI

- LSP: VSCodeなどエディタ連携で補完機能を強化

自分のワークスタイルに合わせて柔軟に組み込める設計になっています。

精度が高い理由を徹底分析

ここからは、ベンチマークで証明されたOpenCodeの強さを技術的観点から深掘りしていきます。

1. LSP診断による即時フィードバック

OpenCodeは**LSP(Language Server Protocol)**を統合し、コード編集直後に型エラーや構文エラーを即座に取得してLLMに渡せます。これにより「間違ったコードを生成してそのまま放置」という状況を防ぎ、常に修正サイクルが回ります。

実行例:

# LSP診断を組み込みつつ関数修正を依頼

opencode run "この関数を非同期に書き換えてください"

出力結果にはLSPが返したエラーメッセージが含まれ、エージェントがそれを解釈して再修正します。結果として、高精度なコード提案が得られます。

2. ツール駆動の“観察→行動→観察”ループ

OpenCodeには以下のような標準ツールが組み込まれています:

- ファイル読み書き・編集

- bash実行

- URL取得

- LSP診断

これにより、エージェントがコードを修正 → テスト実行 → 結果観察 → 再修正というループを自律的に回せます。人間がレビューする前に「テストが通るところまで仕上げてくれる」ので、開発速度が圧倒的に向上します。

実行例:

# テストコードの生成と実行をまとめて依頼

opencode run "このクラスに対するユニットテストを書いて実行してください"

テストが失敗した場合、その結果を解析して次の修正提案を自動生成するのが大きな強みです。

3. プロジェクト文脈を事前に共有(AGENTS.md)

OpenCodeは/initコマンドでプロジェクト全体をスキャンし、AGENTS.mdというルールファイルを自動生成します。これには設計方針や利用方法が整理され、以後のエージェント呼び出しで常に参照されます。

実行例:

# プロジェクトを初期化してルールを自動生成

opencode init

生成されたAGENTS.mdの例:

# Project Rules

- Use TypeScript strict mode

- Follow functional programming style

- Unit tests are mandatory for new functions

これにより、プロジェクト全体の意図をエージェントに共有でき、迷走を防ぎます。

4. モデル選択の自由度と“zen”モード

OpenCodeは75以上のプロバイダをサポートしており、OpenAI GPT、Anthropic Claude、Google Geminiなどを自由に切り替えられます。

実行例:

# Claudeを指定して実行

opencode run --provider anthropic --model claude-3-5-sonnet "この関数を最適化してください"

# GPT-5を指定して実行

opencode run --provider openai --model gpt-5 "型定義を自動生成してください"

さらにopencode zenというコマンドでは、あらかじめ相性の良いモデルセットを推奨してくれます。

opencode zen

これを利用すれば初心者でも迷わず「精度の高い構成」を選べます。

5. Planモードと権限モデルで品質を担保

OpenCodeにはPlanモードがあり、まず設計提案だけを行い、実際の編集は保留できます。

実行例:

# Planモードでリファクタリング案を確認

opencode plan "このモジュールをクリーンアーキテクチャに整理してください"

さらに編集やbash実行にはask/allow/denyの権限を設定できます。これにより「勝手にファイルを消された」などのリスクを回避できます。

6. 再現性と自動化の仕組み

OpenCodeはopencode serveでサーバーを立ち上げ、API経由で利用可能です。これによりCI/CDパイプラインに組み込み、自動的にコード修正やテストを走らせることができます。

実行例:

# サーバーモードでAPIとして待機

opencode serve --port 4000

ベンチマーク環境でもこの仕組みが活用され、安定した結果を生み出しています。

実際のユースケース

- リファクタリング: 大規模コードベースを一気に改善

- テスト生成: 未カバー領域の自動テスト追加

- コード変換: JavaScriptからTypeScriptへの移行

- ドキュメント作成: JSDocや型定義ファイルを自動生成

具体例:

# JavaScriptコードをTypeScriptに変換

opencode run "このJSファイルをTSに書き換えてください"

# 型定義ファイルを自動生成

tui> /types

まとめ

OpenCodeがベンチマークで高精度を誇るのは、単にモデルの性能に依存しているからではありません。LSP統合による即時診断、ツール駆動の観察ループ、AGENTS.mdによる文脈共有、モデル選択の自由度、Planモードと権限管理、そして自動化による再現性。この一連の仕組みが組み合わさることで、開発体験全体が強化されています。

OSSとして自由に利用・拡張できる点も魅力であり、「使わない理由が見つからない」と言えるでしょう。![]()

次世代の開発体験をいち早く味わいたい方は、ぜひOpenCodeを試してみてください。