この記事について:

ポートフォリオで実装した通知機能について説明します。通知のロジックは、フォローやコメントが付いた際に、通知ページから内容を確認できる仕様としています。他の通知機能との違いとして、通知ページを開くと該当の通知が既読状態になる点があります。なお、一般的なポリモーフィック設計は採用しておらず、一対多の構造となっています。本記事は、自己学習用のまとめとして実装内容の理解を深めることを目的としています。私の自己学習まとめが、実装練習のヒントになれば幸いです。

*前提条件として、コメント機能とフォロー機能を実装済みの程での説明とします。

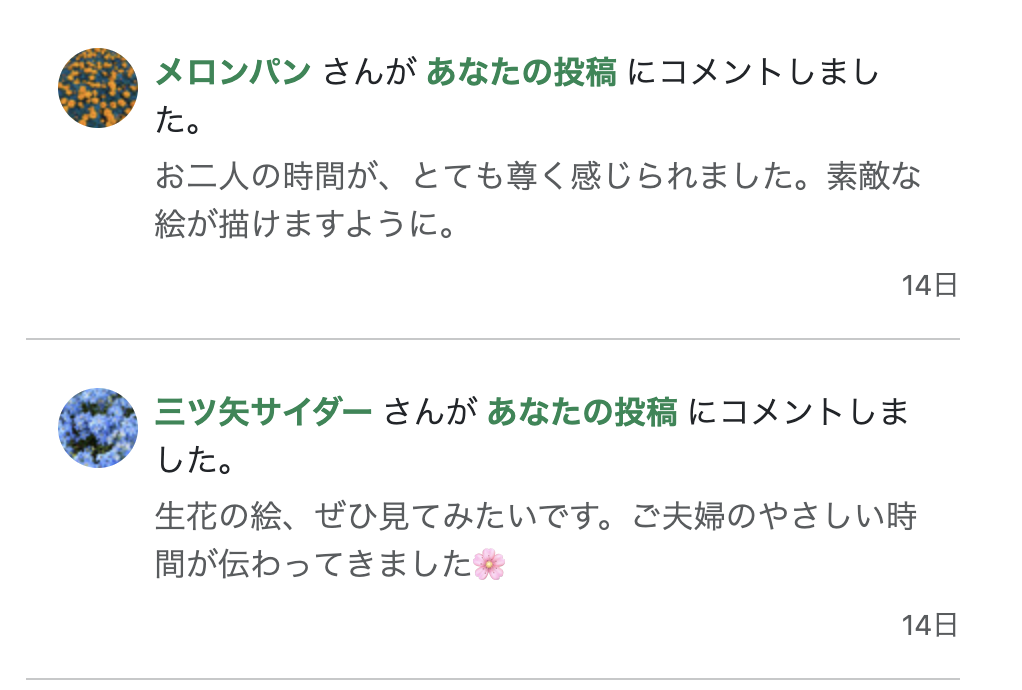

下記が完成イメージ画像です。私がポートフォリオで実装したものです。

ルーティングについて

まずルーティングに以下の記述を記載します。

scope module: :public do

resources :notifications, only: :index

end

- resources は複数形のリソースを扱うためのルーティング構文で、デフォルトでは、index / show / new / create / edit / update / destroy の7つのルートを生成します。

- 今回は、通知一覧の表示のみを実装しているため、only: :indexを指定しています。

- index アクションはもともとidを必要としないコレクションルートなので、この指定により /notifications のみが生成されます。

rails routes の出力例は以下です。

Prefix Verb URI Pattern Controller#Action

notifications GET /notifications(.:format) public/notifications#index

モデルについて

次はモデルについて解説します。

その前に、モデルで扱うデータを保存するためのテーブル作成から説明します。

以下のコマンドでマイグレーションファイルを生成します。

$ rails g migration CreateNotifications

その次に以下の記述をマイグレーションファイルに追記します。

class CreateNotifications < ActiveRecord::Migration[6.1]

def change

create_table :notifications do |t|

t.integer :visitor_id, null: false

t.integer :visited_id, null: false

t.integer :post_id

t.integer :comment_id

t.string :action, default: '', null: false

t.boolean :checked, default: false, null: false

t.timestamps

end

add_index :notifications, :visitor_id

add_index :notifications, :visited_id

add_index :notifications, :post_id

add_index :notifications, :comment_id

end

end

各カラムの説明

- visitor_id(必須)

通知を発生させたユーザーのID(例:フォローした人、コメントを書いた人)です。 - visited_id(必須)

通知を受け取るユーザーのID(例:フォローされた人、コメントされた人)です。 - action(必須・デフォルト空文字)

通知の種類を表す文字列(例:"follow", "comment")。

default: ''(空文字)にしている理由は、レコード作成時点ではどちらが入るかわからないため空で用意し、通知作成時にどちらかを設定します。 - checked(必須・初期値false)

既読フラグ。未読(false)で作られ、通知一覧を開いた等のタイミングで 既読(true)になります。 - index

インデックスをつける理由は、必要なレコードだけを素早く見つけるためです。

インデックスがないとデータ量が増えたときにテーブル全件を最初から最後まで調べる全表走査(full table scan)が発生し、データ量が多くなると表示が遅くなります。

マイグレーションを実行してテーブルを作成します。

$ rails db:migrate

次はモデルファイルを作成します。

$ rails g model Notification

その次に以下の記述をモデルファイルに追記します。

class Notification < ApplicationRecord

belongs_to :post, optional: true

belongs_to :comment, optional: true

belongs_to :visitor, class_name: 'Member', foreign_key: 'visitor_id', optional: true

belongs_to :visited, class_name: 'Member', foreign_key: 'visited_id', optional: true

end

① belongs_to :post, optional: true

-

belongs_to :post: この通知が関連している投稿を示します。

-

例: ある投稿に「いいね!」が押されたら、その投稿のIDが通知に記録されます。

-

belongs_toはデフォルトで関連先が必須ですが、optional: trueを付けることで、関連先がなくても保存できます。

-

例えば、「フォローされました」という通知には、特定の投稿は関係ありません。

②belongs_to :comment, optional: true

-

belongs_to :comment: この通知がどのコメントに関連しているかを示します。

-

例: 誰かがあなたの投稿にコメントしたら、通知にコメントのIDが保存されます。

-

こちらもoptional: trueが付いているので、すべての通知にコメントが紐づくわけではありません。

③visitorとvisitedの役割

-

belongs_to :visitor, ...

belongs_to :visitor: 通知を起こした人、つまり「訪問者」を意味します。 -

例: Aさんがあなたの投稿にコメントした場合、Aさんがvisitorです。

-

class_name: 'Member', foreign_key: 'visitor_id': visitorという名前のテーブルはないため、代わりにMemberテーブルと関連付け、データベース上のvisitor_idというカラムで紐づけています。

-

optional: trueが必要な理由: 通知の種類によっては、visitorが存在しない場合があります。例えば、「システムからのお知らせ」のような通知では、特定のユーザーが通知を発生させているわけではありません。

-

belongs_to :visited, ...

belongs_to :visited: 通知を受け取る人、つまり「訪問された人」を意味します。 -

例: Aさんがあなたの投稿にコメントした場合、あなたがvisitedです。

-

class_name: 'Member', foreign_key: 'visited_id': こちらもMemberテーブルと関連付け、データベース上のvisited_idで紐づけています。

-

optional: trueが必要な理由: visitedも通知によっては存在しない場合があります。例えば、「Aさんが退会しました」という通知をシステムが生成する場合、誰かが通知を受け取るわけではないケースも考えられます。

モデルの関連付け

メンバーモデルに以下の記述を追記します。

class Member < ApplicationRecord

has_many :active_notifications, class_name: 'Notification', foreign_key: 'visitor_id', dependent: :destroy

has_many :passive_notifications, class_name: 'Notification', foreign_key: 'visited_id', dependent: :destroy

end

①has_many :active_notifications, ...

-

メンバー(Member)が誰かに通知を送った履歴を管理するための関連付けです。

-

class_name: 'Notification': 関連付けの対象となるモデルが、Notificationモデルであることを明示しています。

-

foreign_key: 'visitor_id': 関連付けのキーとして、Notificationモデルのvisitor_id(訪問者である、通知を送った人)カラムを使用することを指定しています。

-

dependent: :destroy: Memberが削除されたときに、そのメンバーが送った通知(active_notifications)もすべて自動的に削除されるように設定しています。

-

この設定により、@member.active_notificationsと書くことで、そのメンバーが送った通知の一覧を取得できるようになります。

②has_many :passive_notifications, ...

- メンバー(Member)が誰かから受け取った通知の履歴を管理するための関連付けです。

- 構造は①と同じですが、foreign_key が visited_id になっており、通知の受け取り側のメンバーを表します。

コメントやフォローの関連に付けについて

コメント機能やフォロー機能は、すでに Member モデルと関連付けられています。

具体的には以下のような関連があります。

has_many :comments, dependent: :destroy

has_many :active_relationships, class_name: "Relationship", foreign_key: "follower_id", dependent: :destroy

has_many :passive_relationships, class_name: "Relationship", foreign_key: "followed_id", dependent: :destroy

このため、コメントやフォローをトリガーに通知を送受信する場合でも、新しく関連を追加する必要はありません。

既存の関連を使って、Notification モデルのレコードを作成すれば通知機能は動作します。

フォロー通知作成処理(重複防止ロジックを含む)

Memberモデルに以下の記述を追記します。

class Member < ApplicationRecord

def create_notification_follow!(current_member)

# 1. 既に通知が存在するかチェック

temp = Notification.where(["visitor_id = ? and visited_id = ? and action = ? ",current_member.id, id, 'follow'])

# 2. 通知が存在しない場合の条件分岐

if temp.blank?

# 3. 新規通知の作成

notification = current_member.active_notifications.new(

visited_id: id,

action: 'follow'

)

# 4. バリデーションチェックと保存

notification.save if notification.valid?

end

end

end

①temp = Notification.where(["visitor_id = ? and visited_id = ? and action = ? ",current_member.id, id, 'follow'])

- データベースに特定の条件に合う通知がもう存在しているかのチェックを行います。

- 各部分の意味:

- Notification.where(...): Notification(通知)のテーブルの中から、指定した条件に合うものを探します。

- visitor_id = ?: ?に、フォローした人(current_member)のIDが入ります。

- visited_id = ?: ?に、フォローされた人(このメソッドが動いているMemberインスタンス)のIDが入ります。

- action = ?: ?に、アクションの種類である 'follow' が入ります。

- tempは何?: 一時的な(temporary テンポラリー)データを格納する変数やフォルダのことです。

もし同じ通知がすでに存在すればtempにデータが入り、なければ空になります。

*なぜ条件を配列で表すのか?

3.1 条件を文字列だけで表す

Railsガイドのこの箇所を参考にしました。

②if temp.blank?

- 前のステップで同じ通知が見つからなかった場合(=tempが空の場合)にだけ、次の「通知作成」の処理に進むようにします。これにより、二重通知を防ぎます。

③notification = current_member.active_notifications.new(...

- current_member.active_notifications: 「current_memberが作成する通知」という関係(アソシエーション)を使って、通知オブジェクトを作ります。これにより、visitor_idにcurrent_member.idが自動でセットされます。

- visited_id: id: 通知を受け取る人のID(フォローされた人のID)を指定します。

- action: 'follow': 通知の種類を「フォロー」と設定します。

- notification: 新しく作られた通知オブジェクトを保存する変数です。この時点ではまだデータベースには保存されていません。

④notification.save if notification.valid?

- notification.valid?: これは「バリデーションチェック」を行うメソッドです。

- Notificationモデルに設定されたルール(例えば、必須項目が空でないかなど)に違反していないかを自動で確認します。

- もしルールをすべて満たしていればtrueを返し、一つでも違反があればfalseを返します。

- notification.save: valid?がtrueを返した場合にだけ、この行が実行され、データベースに通知が保存されます。

このように、このメソッドは「検索 → 判断 → 作成 → 保存」という流れで、安全にフォロー通知を作成する仕組みになっています。

コメント通知作成処理

Postモデルに以下の記述を追記します。

class Post < ApplicationRecord

def save_notification_comment(current_member, comment_id, visited_id)

# 新規通知の作成

notification = current_member.active_notifications.new(

post_id: id,

comment_id: comment_id,

visited_id: visited_id,

action: 'comment'

)

# 自分が自分の投稿にコメントしているかチェック

if notification.visitor_id == notification.visited_id

notification.checked = true

end

# バリデーションチェックと保存

notification.save if notification.valid?

end

end

①notification = current_member.active_notifications.new(...

- current_member.active_notifications.new: 通知を作成する人(current_member)を紐づけて、新しい通知オブジェクトを作っています。これにより、通知のvisitor_idにcurrent_member.idが自動で入ります。

- post_id: id: どの投稿に対する通知かを指定します。idは、メソッドが呼び出されたPostインスタンス自身のIDです。

- comment_id: comment_id: どのコメントが原因で通知が作られたかを指定します。

- visited_id: visited_id: 通知を受け取る人(投稿者)のIDを指定します。

- action: 'comment': 通知のタイプを「コメント」と設定しています。

②if notification.visitor_id == notification.visited_id

- 何をしているか: 通知を作成した人(visitor_id)と、通知を受け取る人(visited_id)が同じかどうかをチェックしています。

- これは「自分が自分の投稿にコメントした場合」を判定するための重要な処理です。

- もし同じだったら: notification.checked = trueというコードが実行され、通知を「確認済み」の状態に設定します。自分で自分の通知を見ても意味がないので、最初から「見終わった」状態にしておくという配慮です。

③notification.save if notification.valid?

- 作成した通知オブジェクトが有効なデータであることを確認してから、データベースに保存します。

このメソッドは、コメントが投稿されるたびに呼び出され、投稿に紐づく通知を安全に作成する役割を担っています。

最後に:

次回はコントローラーとビューについて解説します。まだ学習中のため、記述に誤りや不足があれば、コメントでご指摘いただけると嬉しいです!!