はじめに

本連載は、趣味と転職用のスキルアップを兼ねて、Kaggleにに挑戦するためのアウトプットとして使用する予定です。

下記コンペティションに関する自分の進捗を記載します。

HMS - Harmful Brain Activity Classification

本日は、コンペティションの概要についてまとめる予定です。

目次

データ概要

本コンペティションは、脳波信号(EEG)を下記6パターンに分類するタスクである。

- seizure(SZ):発作

- generalized periodic discharges(GPD): 全般化周期性放電

- lateralized periodic discharges (LPD):側方化周期性放電

- lateralized rhythmic delta activity(LRDA):側方化リズミックデルタ活動

- generalized rhythmic delta activity(GRDA):全般化リズミックデルタ活動

- other:その他

本コンペティションで供されるデータは専門家グループによりラベリングされており、その一致度により、下記の3つに区分される。

- idealized : 専門家の意見が殆ど一致する

- proto patterns : 専門家のうち、約半分が"other"を選択し、もう半分が残りの5つのラベルのうちいずれかを選択する

- edge cases : 専門家の意見が2分する

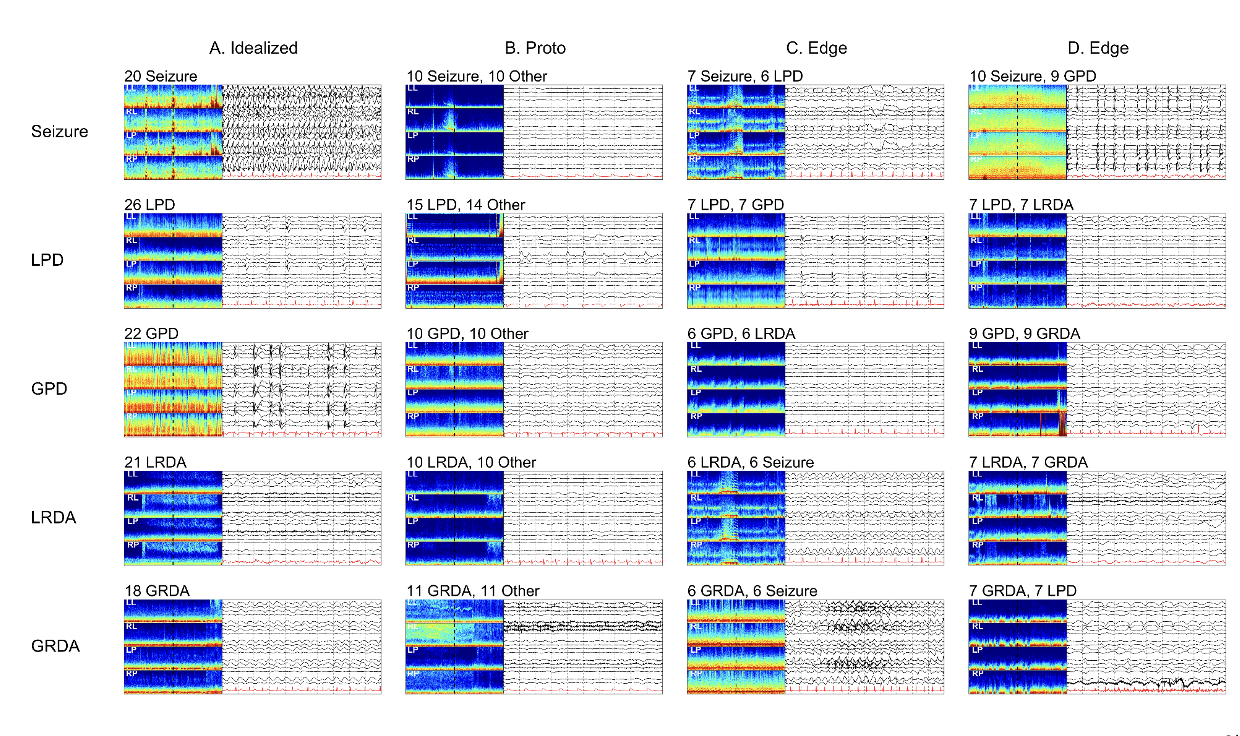

下記に脳波パターンの選択例を示す。

注:脳波電極の記録領域は、LL=左外側、RL=右外側、LP=左傍矢状面、RP=右傍矢状面と略記した。

上記の図は、各症状において、一致度の異なるパターンを可視化したものである。

5種類すべての症状が各行に網羅されており、各列には一致度の異なる例が示されている。

A-1にはSeizureラベルの一致度Idealizedが示されており、20人の専門家がSeizureを選択したことを示す。

B-2では15名の専門家がLPDを、14名がOtherを選択している。

リンク元には各パターンの説明がなされているが、その多くが専門的な内容を含むことから、解釈を加えず本記事の最下部(データ詳細)に転記する。(Deepl翻訳)

評価関数

評価関数はKullback Liebler divergence( KL Divergence )で評価される。

KL Divergenceは2分布間の一致度を表しており、0を含む正の実数をとる。

下記の解説記事がわかりやすい。

https://qiita.com/ceptree/items/9a473b5163d5655420e8

投稿形式

下記の例に示される通り、Idとその予測確率をcsv形式で表す。

eeg_id,seizure_vote,lpd_vote,gpd_vote,lrda_vote,grda_vote,other_vote

0,0.166,0.166,0.167,0.167,0.167,0.167

1,0.166,0.166,0.167,0.167,0.167,0.167

etc.

所感

一日5回までの投稿が可能なため、可能な限り毎日5回分のデータを投稿したい。

明日はEEGの分類に関する論文Survey及び、テンプレ的モデルを適用し、スコアを確認したい。

データ詳細

B-1では、10秒間の生波形脳波の中に、いくつかの鋭敏な放電が混在したリズミカルなデルタ活動があり、スペクトログラムはこのセグメントが発作の終末に属する可能性を示している。

B-2には、~1Hzの前頭部横方向の鋭い過渡現象が見られるが、極性が逆であることから、大脳以外からのものであることが示唆され、LPDと「その他」(アーチファクト)の区別は理にかなっている。

B-3は、拡散した半リズミカルなデルタ背景を持ち、低振幅の乏しい一般化された周期性放電がsシフトする形態を伴っており、プロトGPDタイプのパターンである。

B-4は右半球に不安定な形態の半リズミックデルタ活動を示し、LRDAの原型パターンである。

B-5はリズミカルなデルタ活動を数波示すが、形態が不安定で持続性に乏しい。C-1は2HzのLPDを示し、その振幅は増加し、リズミカルな活動から発展している(LPDと発作の始まりの間のパターン、エッジケース)。

C-1は2HzのLPDを示し、振幅が増加し、リズミカルな活動(LPDと発作の始まりの間のパターン、エッジケース)を示す。

C-2はLPDとGPDに分かれている。周期性放電の振幅は右の方が大きいが、左にも反射が見られる。

C-3はGPDとLRDAの間に分かれる。デルタ波の上行枝はシャープな形態をしており、このような周期性放電は両側で見られる。リズミカルなデルタは左の方が振幅が大きいように見えるが、左の活動が若干反映されている。

C-4はLRDAと発作に分かれている。左側に2HzのLRDAを示し、スペクトログラムから、この区間は発作の末尾に属する可能性があり、エッジケースであることがわかる。

C-5はGRDAと発作に分かれている。GRDAと発作の間のパターンで、エッジケースである。

D-1は、周波数1-2Hzの抑制された背景の上に、豊富なGPDを示す。10秒間の平均は1.5Hzに近く、発作を示唆しており、これもエッジケースである。

D-2はLPDとLRDAの中間に位置し、両者の特徴を共有している。側頭導出ではよりリズミカルに見えるが、傍矢状導出では周期的に見える。

D-3はGPDとGRDAに分かれている。デルタ波の上行枝の形態が鋭く、上行枝と下行枝の傾きに非対称性があり、エッジケースである。

D-4はLRDAとGRDAに分かれている。リズミカルなデルタは左の方が振幅が大きいように見えるが、右の活動も若干反映されている。

D-5はGRDAとLPDの間にある。一般的なリズミカルなデルタ活動があるが、右側の活動はやや振幅が大きく、LPDを示唆する乏しい形のてんかん様放電を含んでおり、エッジケースである。